- Что такое оптация, филиация, натурализация

- Оптация

- Причины оптации

- Трансферт

- Филиация

- Натурализация

- Особенности принятия гражданства

- Что такое оптация и трансферт?

- Что такое оптация?

- Пример оптации

- Что такое трансферт?

- Пример трансферта

- Различие между оптацией и трансфертом.

- Гражданство

- Понятие и признаки гражданства, соотношение с подданством

- Способы приобретения гражданства

- Выход из гражданства, смена гражданства

- Двойное гражданство и лица без гражданства

Что такое оптация, филиация, натурализация

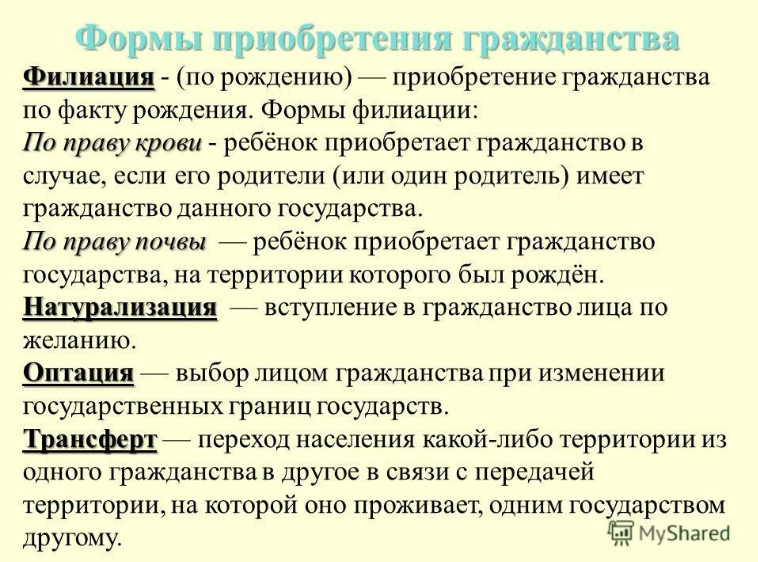

Приобретение гражданства в том или ином государстве регламентируется законами, которые для этого устанавливают различные процедуры. Есть три основных способа стать гражданином той или иной страны – это натурализация, оптация и филиация.

Оптация

Оптация – это получение гражданства людьми, которые из-за изменения границ страны оказались на территории другого государства. При этом изменение границ произошло согласно нормам международного права, то есть путем мирного договора об уточнении или изменении границ между двумя странами.

Оптация подразумевает право выбора: человек может остаться на территории новой страны и принять соответствующее гражданство. Либо остаться в своем прежнем гражданстве той страны, которая передала территории. Но в этом случае, как правило, возникает потребность в переселении в указанный срок.

Причины оптации

Помимо территорий, переходящих от одного государства к другому, существуют еще две причины, по которым может быть запущена процедура оптации. Это:

- Распад страны на несколько более мелких стран.

- Образование нового государства.

В обоих случаях, международное право предусматривает обязательную оптацию населения, так что бы люди, проживающие на этих территориях, не остались без гражданства и поддержки государства. Причем жители должны иметь свободный выбор того или иного гражданства и, в любом случае, все их имущественные права должны быть сохранены.

Иногда оптацией называют выбор человека, имеющего двойное гражданство, в пользу какого-либо одного из своих паспортов. Такая ситуация может возникнут, когда формально государство признаёт двойное гражданство, но в реальности признает в полной мере только свое собственное подданство. Человеку приходится отвечать по обязанностям обоих государств, что может подвигнуть его к решению отказаться от одного из паспортов.

Для получения гражданства РФ необходимо скачать и заполнить заявление. А здесь находится образец его заполнения.

Трансферт

Трансферт – обмен населения между двумя странами в принудительном порядке, что противоречит нормам современного международного права. Поэтому, трансферт – это крайне редкое явление в мире и происходил он всего два раза:

- Лозаннский договор 1923 года предусматривал принудительное переселение турков из Греции в Турцию, а также принудительное переселение греков из Турции в Грецию.

- Потсдамская конференция 1945 года постановила, что все немцы, проживающие в Чехословакии, Венгрии и Польше, принудительно переселялись в Германию.

То есть трансферт – это мера, вызванная чаще международными, иногда военными конфликтами. Её цель – предотвратить возможные будущие военные столкновения из-за того, что враждующие стороны проживают на территории стран участниц этого конфликта.

Филиация

Филиация – приобретение гражданства по рождению и может быть двух видов по «принципу крови» и по «принципу почвы».

Филиация – самый простой способ получения гражданства и разные государства выбирают разные варианты этого способа присвоения подданства:

- По праву крови – ребенок получает гражданство своих родителей, независимо от того в какой стране он родился.

- По праву почвы – ребенок получает гражданство той страны, на территории которой он родился, независимо от гражданства родителей.

Этот способ получения гражданства наиболее естественный и распространенный. Учитывая, что филиация напрямую влияет на миграционную картину в каждом государстве, страны делают свой выбор в пользу того или иного варианта. Например, В России принят принцип крови, а в США принят принцип почвы.

В России присваивается гражданство:

- В случае, когда один из родителей апатрид (лицо без гражданства), а второй – гражданин России.

- Если один из родителей – иностранец, определяющим становится рождение на территории России.

- Если родители младенца неизвестны, то через 6 месяцев он автоматически становится гражданином России.

В чистом виде принцип крови практикуется крайне редко, и в современном мире, он наиболее характерен для такого государства, как Израиль. Современная практика сочетает оба подхода филиации.

Поскольку, принцип права почвы практикует США, частой практикой стал приезд на роды в эту страну. Благодаря этому, можно быть уверенным, что новорожденный получит гражданство США, даже если у его родителей есть всего лишь вид на жительство.

Натурализация

Это самый естественный способ для любого иностранца, желающего переехать жить в определенную страну и стать ее гражданином. Например, чтобы пройти натурализацию в России, необходимо:

- Получить вид на жительство, дающий право на проживание в стране.

- Прожить здесь 5 лет, не выезжая за пределы России, чаще чем на 90 дней в каждом из году.

- Соблюдать закон и не заниматься противозаконной деятельностью.

- Знать русский язык.

- Иметь представление об истории этой страны, ее Конституции и законах.

При соблюдении этих правил, можно надеется, что после пяти лет проживания в стране, вы получите российское гражданство. В течении этого времени, необходимо будет подтвердить свою социальную и финансовую состоятельность:

- Подтвердить факт легального источника доходов, предоставив справку с работы.

- В случае отсутствия работы, предоставить выписку с банковского счета, подтверждающего наличие достаточного количества денежных средств для проживания в России.

- Позитивным фактором является наличие собственной недвижимости в России.

- Подтвердить налоговую добросовестность, приложив справку из налоговой службы.

- При наличии в собственности бизнеса, предоставить справку о нем.

Ну, и в целом, от вас будут ожидать любые свидетельства вашего финансового благополучия. Законодательство России допускает факт двойного гражданства, но только с теми государствами, с которыми есть действующее международное соглашение.

Как правило, обязательным условием для натурализации является знание языка страны, принимающей иммигранта.

Поэтому, стоит приложить достаточное количество усилий для освоения языка принимающей страны. Это нужно не только для прохождения обязательных процедур, но и для комфортной жизни в этом государстве.

Особенности принятия гражданства

Есть некоторые особенности принятия гражданства у разных стран, у тех, кто еще не натурализован:

- В таких странах, как Венгрия, Румыния, Польша – довольно большие сроки постоянного пребывания, они могут доходить до 12 лет.

- Если вы собрались стать гражданином Беларуси, необходимо отказаться от украинского гражданства (если оно у вас есть), приобрести недвижимость в этой стране и продемонстрировать наличие легального дохода.

- Срок постоянного пребывания, дающий право подать заявление на гражданство Беларуси, составляет 7 лет.

- В странах Евросоюза проще всего натурализоваться инвесторам, путем вложения в местные экономики крупных денежных сумм. Так, например, для Болгарии нужно внести сумму в размере 500000 евро, а в Австрии – 2 миллиона евро. В этом случае, для вас открывается возможность за считанные месяцы стать гражданином этих стран. Условие продолжительного проживания на территории этих стран в этих случаях не действует.

- В Финляндии необходимо иметь легальное трудоустройство и 5 лет прожить на территории страны. В этом случае, можно подавать заявление на гражданство.

- В Канаде или Австралии необходимо иметь востребованную специальность из официальных списков профессий, а также прожить на законных основаниях до гражданства 4 года.

Все перечисленные способы получения гражданства, в конечном счете, зависят от законодательства конкретных стран, с которыми и нужно ознакомиться, если вы планируете сменить место своего жительства.

Источник

Что такое оптация и трансферт?

Здравствуйте, уважаемые граждане России.

В правоприменительной практике используются разные термины, связанные с получением гражданства. Наиболее часто употребляют такие термины, как натурализация, филиация и оптация. Существует ещё одна форма гражданства, о которой почти никто не знает, поскольку она встречается крайне редко — это трансферт.

Сегодня я расскажу вам о том, что представляет собой трансферт в отношении гражданства России. Трансферт тесно связан с понятием оптации, с изменением территории проживания. Об этом я писала здесь Подробнее ➤

К способам приобретения гражданства, связанным с территориальными изменениями, относятся оптация и трансферт.

Что такое оптация?

Оптация — это приобретение гражданства на основе его выбора в связи с территориальными изменениями. Лица, проживающие на части территории одного государства, переходящей под суверенитет другого государства, получают право оптации в порядке и в сроки, определяемые договором между соответствующими государствами или установленные государством в одностороннем порядке.

Право оптации заключается в праве лица выбрать себе гражданство: либо оставить гражданство того государства, на территории которого оно проживало ранее, либо приобрести гражданство того государства, под суверенитет которого переходит эта территория. В случае оставления прежнего гражданства лицо должно в определенный срок покинуть территорию своего проживания, в случае выбора нового гражданства-оно остается в месте своего проживания.

Примерно такое же определение оптации дает Юридический словарь под ред. Н.Д.Казанцева:

«оптация-выбор гражданства, …. Право оптации возникает в ряде случаев, связанных с двойным гражданством. Оно устанавливается также в международных договорах, регулирующих переход территории от одного государства к другому, причем распространение нового гражданства на население территории, переходящей к новому государству, сочетается с предоставлением права оптации в пользу гражданства старого государства. Осуществление права оптации в этом случае обычно сопровождается обязанностью выезда из страны….».*

*Юридический словарь под ред. Н.Д.Казанцева-М., 1953 г.

Пример оптации

1. Так 29 июня 1945 года между СССР и Чехословацкой республикой был заключен договор о Закарпатской Украине. Статья 2 Протокола к этому договору содержала договоренность сторон о том, что лица украинской и русской национальностей, проживающие на территории Чехословакии (в Словакии), имеют право оптации (приобретения) гражданства СССР в течение до 1 января 1946 года. Оптация происходила в соответствии с законодательством СССР и становилась действительной только с согласия властей СССР. Это же право получали лица чешской и словацкой национальностей, проживавшие на территории Закарпатской Украины и желавшие сохранить гражданство Чехословакии. Лица, получившие право оптации, должны были в течение 12 месяцев переселиться в страну, гражданство которой они намерены были приобрести.

2. Такой же договор был заключен 6 июля 1945 года между правительством СССР и Польским временным правительством национального единства относительно лиц польской и еврейской национальностей, желавших переселиться в Польшу, а также лиц русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, проживавших на территории Польши и желавших переехать в СССР.

Следует иметь в виду, что, во-первых, оптация возможна не только в групповом (при репатриации), но и в индивидуальном порядке (при вступлении в брак, при ликвидации двойного или множественного гражданства). Во-вторых, во всех перечисленных случаях она осуществляется только на основе добровольного выбора гражданства.

Что такое трансферт?

Трансферт -это «передача населения территории, переходящей из-под суверенитета одного государства под суверенитет другого, соответственно из одного гражданства в другое».

Трансферт отличается от оптации тем, что здесь изменение гражданства наступает автоматически. Фактически, это обмен населением между государствами на основе международного соглашения. И хотя современное международное право не допускает автоматического изменения гражданства, т. е. его приобретение или утрату помимо воли индивида, трансферт все-таки имел место в нескольких случаях как исключение.

Пример трансферта

1. Впервые переселение было предусмотрено конвенцией и протоколом, подписанными 30 января 1923 года в ходе конференции и Лозанне (Швейцария) по вопросам Ближнего Востока государствами Антанты и Турцией, после победы последней в войне 1919-1922 г.г. Лозаннские документы содержали положение о принудительном обмене всех греческих подданных Турции на мусульманских подданных Греции (за некоторыми исключениями).

2. Такое же переселение было предусмотрено решением Потсдамской конференции руководителей великих держав-победительниц в 1945 г. по итогам Второй мировой войны, которым предусматривалось перемещение в Германию немецкого населения или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии. Это было мотивировано, прежде всего, тем, что проживавшее в этих странах немецкое население служило поводом для интервенции немецких войск.

Следуя решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Кёнигсберг с прилегающими землями 17 октября 1945 года был включен в состав СССР.

Южная часть Восточной Пруссии отошла к Польше.

В апреле 1946-го в составе РСФСР образовалась соответствующая область, а спустя три месяца ее главный город получил новое название – Калининград – в память умершего 3 июня «всесоюзного старосты».

Территории эти были в составе России и во время Семилетней войны: в 1758 году кёнигсбергцы присягнули императрице Елизавете Петровне и до весны 1762-го, до заключения мира, Восточная Пруссия имела статус российского генерал-губернаторства. Так, в декабре 1758-го знаменитый горожанин Кёнигсберга Иммануил Кант обращался к Елизавете с письмом, где просил место профессора в здешнем университете.

Различие между оптацией и трансфертом.

Различие между этими формами гражданства, заключается в том, что оптация это добровольный выбор, тогда как трансферт это принудительное действие.

Источник

Гражданство

Понятие и признаки гражданства, соотношение с подданством

Понятие гражданства известно со времен античности. Термин «римский гражданин» упоминается в том числе и в Библии (Новый завет). Римское гражданство являлось высшим социальным статутом римской античности, означающим возможность пользования всей полнотой юридических прав, предоставляемых римским законодательством.

Активное развитие институт гражданства получил после буржуазных революций XVI-XVII веков. Именно тогда институт гражданства в странах с республиканской формой правления был противопоставлен монархическому институту подданства.

Подданство существует в монархических государствах и характеризуется как односторонняя и личная связь лица непосредственно с монархом, выражающаяся, прежде всего, в обязанности платить налоги. Термин «подданный» буквально означает — «находящийся под данью». Его происхождение связано с феодальными отношениями вассалитета, что и обусловило использование данного термина исключительно в государствах с монархической формой правления. Однако в современных конституционных монархиях статус подданных не имеет принципиальных отличий от статуса граждан. Примечателен пример Японии, которая является конституционной монархией, однако в своей конституции (ст. 10) устанавливает институт гражданства, как следствие суверенной власти народа.

В современной юридической науке и практике термин «гражданство» употребляется в трех значениях: как публично-правовое состояние индивида, как конституционно-правовой институт и как суверенное право государства.

Прежде всего, под гражданством понимают публично-правовое состояние индивида. Именно этот аспект отражен в определении, которое содержится в Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации»: гражданство — устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Легальное определение позволяет выделить особые свойства данного института:

1) устойчивый характер связи — наличие особых условий для возникновения и прекращения, невозможность одностороннего изменения статуса гражданина;

2) правовой характер — обусловленность всех вопросов гражданства исключительно положениями закона и иных нормативно-правовых актов;

3) двухсторонний характер — взаимность прав и обязанностей гражданина и государства;

4) политический характер — связь гражданства с политическими правами, возможностью участия гражданина в управлении государством. Эта особенность не отражена в действующем законе о гражданстве, но упоминалась в ранее существовавшем. Отсутствие этого признака в легальном определении не должно умалять значение политической составляющей гражданства. Именно наличие политических прав, возможность непосредственно и через представителей участвовать в отправлении власти отличает граждан от иных категорий лиц.

Под гражданством также понимается конституционно-правовой институт — совокупность правовых норм, регулирующих отношения гражданства и тесно связанные с ними вопросы: правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев, вопросы выдачи (экстрадиции) человека другому государству, а также предоставление политического убежища.

Гражданство как суверенное право государства предполагает реальную возможность государства в одностороннем порядке регулировать отношения гражданства. Гражданство в этом понимании прямо обусловлено наличием государственного суверенитета, что влечет невозможность существования собственного гражданства в несуверенных образованиях. В этом отношении проблема гражданства в федеративных государствах напрямую связана с дискуссией о наличии у субъектов федерации собственного суверенитета. С учетом практики Конституционного Суда РФ, субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом, соответственно, в нашем государстве действует принцип единого федерального гражданства. Закрепление отдельными республиками в составе России так называемого гражданства субъекта фактически означает всего лишь регистрацию по месту жительства в соответствующей республике.

Основным документом, помимо Конституции РФ, регулирующим вопросы гражданства в нашем государстве, является Федеральный Закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Данный закон закрепляет основные понятия в сфере гражданства, принципы российского гражданства, порядок его приобретения и прекращения, закрепляет компетенцию органов государственной власти в данной сфере, определяет процессуальные и процедурные вопросы.

В ст. 4 данного Закона установлены следующие принципы гражданства Российской Федерации:

- запрет ограничения прав граждан по мотивам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности;

- принцип единого гражданства, в соответствии с которым на всей территории Российской Федерации действует единый статус;

- принцип равного гражданства, означающий равный объем прав и обязанностей всех граждан Российской Федерации, отсутствие категорий гражданства, либо иных особых статусов гражданства;

- принцип сохранения российского гражданства при проживании гражданина Российской Федерации за ее пределами;

- принцип невозможности лишения гражданства Российской Федерации;

- принцип невозможности ограничения права гражданина Российской Федерации на изменение гражданства;

- принцип поощрения приобретения гражданства Российской Федерации лицами без гражданства (апатридами), проживающими на территории Российской Федерации.

В гл. 1 указанного Закона содержатся и иные принципы, такие как:

- непризнание двойного гражданства граждан Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом (ч. 1 ст. 6);

- сохранение гражданства Российской Федерации при приобретении иного гражданства (ч. 2 ст. 6);

- предоставление защиты и покровительства гражданам Российской Федерации, находящимся за пределами Российской Федерации (ст. 7);

- отсутствие влияния брачных отношений (заключения или расторжении брака, изменения гражданства другим супругом) на отношения гражданства (ст. 8).

Примечательно, что в законодательстве многих государств, к примеру, США и Великобритании, не дается определения понятия гражданства (подданства). Вместо этого, законодатель закрепляет основания приобретения такого статуса, а также права и обязанности лиц, имеющих такой статус.

Американские юристы определяют гражданство как юридическое признание факта политической вовлеченности в дела государства, влекущее наличие специфических прав, гарантий и обязанностей.

Гражданство США, в их трактовке, является «правом иметь права», а также основой для производных прав. К их числу относятся:

- право проживать, перемещаться и работать на территории США;

- право въезжать и выезжать за границу США;

- право голосовать на выборах в федеральные органы власти;

- право поступать на государственную службу (однако для занятия некоторых должностей дополнительно необходимо проживать на территории США определенный срок).

Наличие гражданства США предполагает следующие гарантии:

- консульская защита за пределами США;

- возможность иммиграции для родственников гражданина США, проживающих за рубежом;

- защита от депортации.

Гражданство США также предполагает и обязанности:

- обязанность участвовать в отправлении правосудия в качестве присяжного;

- воинскую обязанность (в настоящее время призыв на военную службу в США не осуществляется, но в определенные периоды истории такая обязанность устанавливалась, например, во время войны во Вьетнаме);

- обязанность платить налоги. Американские граждане обязаны уплачивать федеральные налоги независимо от места своего жительства, а иностранные граждане и лица без гражданства являются налогоплательщиками по законам США в случае нахождения более 180 дней на территории США.

В Великобритании используется два термина для описания политической принадлежности человека citizenship (гражданство) и nationality (подданство). Подданство — более общий термин, означающий политическую принадлежность лица к государству. Гражданство — лишь один из шести вариантов подданства, установленных Актом о Британском подданстве 1981 г. Британскими гражданами считаются лица, получившие соответствующий статус в силу связи с Соединенным Королевством, островами канала и островом Мэн, либо бывшие граждане Великобритании и колоний, прошедшие процедуру иммиграции в соответствии с Актом об иммиграции 1971 г. Данный статус является самой распространенной разновидностью подданства и автоматически предоставляет право проживания на территории Великобритании. Остальные права граждан зависят от способа приобретения гражданства. Например, имеются ограничения в возможности приобретения гражданства детьми натурализованных граждан, если первые рождены вне территории Великобритании. Для детей урожденных граждан Великобритании таких ограничений нет.

Статусом подданства обладают также:

- граждане заморских территорий Великобритании (British Overseas Territories citizens);

- заморские граждане Великобритании (British Overseas citizens), к которым относятся лица из бывших колоний, таких как Малайзия и Кения;

- британские подданные (British subjects), к которым относятся лица, не имеющие какого-либо статуса из перечисленных выше, но имеющие связь с Великобританией в силу проживания в Индии или Ирландии до 1949 г.;

- лица, проживавшие в Гонконге до 1985 г, не получившие гражданства КНР (British Nationals);

- лица, находящиеся под защитой (British protected persons) — т. е. ранее проживавшие в протекторатах Великобритании, бывших номинально независимыми государствами.

За исключением статуса гражданина Великобритании и гражданина заморских территорий, все остальные разновидности являются временными, так как не предполагают распространения такого статуса на детей подданных. Все иные статусы, кроме гражданства Великобритании, не дают автоматического права проживания на ее территории.

Примечательно, что в учебной литературе Великобритании гражданство и подданство связывают, прежде всего, с правом на получение паспорта и лишь потом, с правом доступа к военной и гражданской службе, политическим правам, трудоустройству и землевладению. Вплоть до XX в. в Великобритании вообще отсутствовало законодательное регулирование вопросов подданства и иммиграции, они решались в рамках общего права (common law) и вытекали из полномочий монарха на включение (исключение) человека из юрисдикции короны.

Способы приобретения гражданства

Классификация способов приобретения гражданства основывается либо на легальных определениях, либо на достижениях теории конституционного права. Первый способ заключается в перечислении тех положений законодательства, которые описывают различные варианты приобретения гражданства. В Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» (ст. 11) предусмотрено приобретение гражданства:

- по рождению;

- в результате приема в гражданство Российской Федерации;

- в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации;

- по иным основаниям, предусмотренным данным законом или международным договором Российской Федерации.

Данный перечень в целом совпадет с научной трактовкой. В науке выделяется два основных способа приобретения гражданства: в силу факта рождения («филиация») и путем натурализации («укоренение»). Помимо основных, существует ряд нетипичных способов, таких как выбор гражданства («оптация»), принудительное изменение гражданства («трансферт»), восстановление в гражданстве («репатриация»).

Наиболее распространенным способом приобретения гражданства является филиация. Получение гражданства по рождению указано первым среди способов приобретения российского гражданства. Как правило, филиация закреплена в законодательстве почти всех стран, а для ряда государств является единственным легальным способом получения гражданства. Законодательство ОАЭ, Брунея, Кувейта, Катара, Омана, Бахрейна, Саудовской Аравии и Японии либо запрещает натурализацию, либо устанавливает запретительные цензы (например, 30 лет проживания, личное решение главы государства, состояние в браке с подданным). При этом в развитых странах существует тенденция ужесточения иммиграционной политики, направленная на снижение числа случаев предоставления гражданства в порядке натурализации.

Филиация не связана с волеизъявлением лица. Предоставление гражданства происходит автоматически на основании норм законодательства. Выделяется два принципа филиации, определяющих причину предоставления гражданства: «принцип почвы» и «принцип крови».

«Принцип почвы» означает, что любое лицо, родившееся на территории государства, признается его гражданином. Если в законодательстве данный принцип является главенствующим, то при его применении не имеет значения гражданство родителей ребенка. В частности, данный принцип абсолютизирован в США. Более того, законодательство США предоставляет особый статус урожденному на территории США гражданину — только такой гражданин вправе избираться на пост Президента США.

«Принцип крови» (или «политический принцип») связывает предоставление гражданства по рождению с гражданством родителей. В ряде стран допустимо предоставление по «принципу крови», если соответствующее гражданство есть хотя бы у одного из родителей. Для стран Персидского залива имеет значение и пол родителя — детям предоставляется гражданство отца.

Нетрудно заметить, что «принцип почвы» и «принцип крови» напрямую связаны с территориальным и личным верховенством государства, являются следствием данного проявления государственного суверенитета. Соответственно, одновременное действие обоих «принципов» является самым распространенным вариантом «филиации». При таком сочетании в законодательстве должны быть закреплены способы разрешения конфликта «принципа почвы» и «принципа крови».

Такой конфликт возникает в следующих случаях:

- один либо оба родителя ребенка являются иностранцами, а ребенок рожден на территории государства;

- родители ребенка являются апатридами либо неизвестны, а ребенок рожден на территории государства;

- один либо оба родителя ребенка являются гражданами, а ребенок рожден вне границ государства.

В таких ситуациях предоставление гражданства ребенку зависит от законодательно закрепленных принципов гражданства. В частности, Российская Федерация исходит из принципа сокращения числа лиц без гражданства («апатридов»), и в случаях, когда один из родителей является гражданином Российской Федерации и существует риск, что ребенок станет апатридом, такому ребенку предоставляется гражданство Российской Федерации.

Так, в Федеральном законе «О гражданстве» (ст. 12) перечислены следующие случаи приобретения гражданства по рождению:

- оба родителя ребенка или единственный его родитель имеют гражданство Российской Федерации (независимо от места рождения ребенка);

- один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);

- один из родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации либо если в ином случае он станет лицом без гражданства;

- оба его родителя или единственный родитель, проживающие на территории Российской Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются его родители или единственный родитель, не предоставляет ребенку свое гражданство.

Также в данном законе установлено что если ребенок находится на территории Российской Федерации и родители его неизвестны, такой ребенок становится гражданином Российской Федерации в случае, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его обнаружения.

Натурализация (или «укоренение») как способ приобретения гражданства предусмотрена российским законодательством. В порядке натурализации могут получить гражданство иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие восемнадцати лет и обладающие дееспособностью. В Общий порядок предполагает выполнение лицом ряда условий:

- ценз оседлости, заключающийся в требовании проживания на территории Российской Федерации на законных основаниях в течение пяти лет непрерывно (допускаются выезды за пределы не более чем на три месяца в течение каждого года);

- соблюдение Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации;

- наличие законного источника средств к существованию (имущественный ценз или ценз занятости);

- обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося иного гражданства (за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации, либо если отказ от иного гражданства невозможен в силу не зависящих от лица причин);

- владение русским языком (языковой ценз).

Законом предусмотрено снижение ценза оседлости до одного года для ряда категорий, таких как лица, имеющие высокие достижения области науки, техники и культ>гры, обладающие профессией либо квалификацией, представляющими интерес для Российской Федерации; лица, которым предоставлено политическое убежище, либо признанные беженцами. Ценз оседлости и необходимость представления вида на жительство при натурализации отсутствуют полностью для граждан государств, входивших в СССР, проходивших не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях.

Специфические условия натурализации предусмотрены для лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией. Для таких лиц выполнение условий, указанных выше, не требуется.

Упрощенный порядок натурализации предусматривает отсутствие ценза оседлости либо необходимости соблюдать иные вышеперечисленные условия для ряда категорий лиц, имеющих связи с Российской Федерацией. Ценз оседлости исключен в отношении лиц:

- имеющих хотя бы одного из родителей — гражданина Российской Федерации и проживающего на

- территории Российской Федерации;

- имевших гражданство СССР, проживавших и проживающих в государствах, входивших в состав СССР, не получивших гражданство этих государств и являющихся апатридами;

- являющихся гражданами государств, входивших в состав СССР, получивших среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в образовательных учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 г.

Также упрощенный порядок приобретения гражданства в порядке натурализации применим для иностранцев и апатридов, проживающих на территории Российской Федерации если:

- они родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР;

- состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет;

- являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской Федерации;

- имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, — в случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным

- имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, являющихся гражданами Российской Федерации и решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, — в случае если другой родитель указанных граждан Российской Федерации, являющийся гражданином Российской Федерации, умер либо решением суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах.

Иностранцам и апатридам, проживающим в Российской Федерации и признанным комиссией Федеральной миграционной службы носителями русского языка, для получения российского гражданства требуется лишь иметь законный источник средств к существованию, соблюдать Конституцию и законы России, а иностранцам также отказаться от имевшегося гражданства (кроме случаев, установленных международными договорами).

Нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированные по месту жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 г., вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания на территории Российской Федерации и без представления вида на жительство.

В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке без соблюдения условий, предусмотренных Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации», и без представления вида на жительство ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие на территории Российской Федерации.

В гражданство Российской Федерации принимаются в упрощенном порядке также без соблюдения вышеприведенных условий ребенок и недееспособное лицо, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства:

- ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, — по заявлению этого родителя и при наличии согласия другого родителя на приобретение ребенком гражданства Российской Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на территории Российской Федерации;

- ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство Российской Федерации, — по заявлению этого родителя;

- ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека или попечительство, кроме случаев установления опеки или попечительства по заявлению родителей либо самих несовершеннолетних граждан, — по заявлению опекуна или попечителя, имеющих гражданство Российской Федерации;

- ребенок, помещенный под надзор в российскую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на постоянной основе, — по заявлению руководителя такой организации.

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с Государственной программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей также могут быть приняты в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Наличие цензов при натурализации закрепляется в законодательстве большинства стран. Наиболее распространена доктрина «домицилия», или ценза оседлости, выражающаяся в эффективной связи лица с государством.

Репатриация, или восстановление в гражданстве, заключается в предоставлении гражданства лицам, ранее им обладавшим. Таковыми могут быть как иностранные граждане, так и апатриды. В соответствии с российским законодательством репатриация проходит аналогично общему либо упрощенному порядку натурализации, за одним исключением при использовании общего порядка — срок проживания таких лиц на территории Российской Федерации, необходимый для получения гражданства, сокращается до трех лет.

Для лиц, желающих восстановиться в гражданстве Российской Федерации либо приобрести его, установлен ряд ограничений, при которых репатриация (натурализация) не допускается:

- такие лица выступают за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу безопасности Российской Федерации;

- имеют ограничения на въезд в Российскую Федерацию;

- использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные сведения;

- состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в правоохранительных органах иностранного государства;

- имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленных преступлений на территории Российской Федерации или за ее пределами;

- преследуются в уголовном порядке компетентными органами Российской Федерации или компетентными органами иностранных государств за преступления;

- осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы.

Оптация (или выбор гражданства) также предусмотрена законодательством как способ приобретения гражданства. Данный способ связан с изменением Государственной границы Российской Федерации. Соответственно, лица, проживающие на территории, государственная принадлежность которых изменена, получают право на выбор гражданства в порядки и сроки, которые устанавливаются соответствующим международным договором Российской Федерации.

Трансферт (принудительное изменение гражданства) не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Практика применения данного способа за рубежом, как правило, связана с насильственным изменением границ государств при вооруженных конфликтах либо с государственными переворотами. В качестве примера можно привести декрет главы Уганды 1972 г., в соответствии с которым лица «не угандийского происхождения» были обязаны покинуть территорию страны, либо принять угандийское гражданство.

Выход из гражданства, смена гражданства

Законодательство Российской Федерации предусматривает право граждан на выход из гражданства. Как правило, такой выход является свободным, осуществляется на основании добровольного волеизъявления. Однако законом определены случаи, когда выход из гражданства невозможен:

- наличие у гражданина неисполненного обязательства гражданина перед Российской Федерацией, возникшее в силу федерального законодательства;

- привлечение гражданина в качестве обвиняемого по уголовному делу, либо наличие вступившего в законную силу и подлежащего исполнению приговорасуда;

- отсутствие иного гражданства или гарантий его приобретения.

Первые два случая, когда выход из гражданства невозможен, достаточно редки, и в целом, не являются нарушением свободы гражданина на такой выход. Третий случай более сложен, так как он

затрагивает каждого гражданина, который желает выйти из российского гражданства. Данное ограничение существует как следствие принципа сокращения числа лиц без гражданства (апатридов) и направлено на недопущение ситуации, когда гражданин Российской Федерации выходит из гражданства и становится апатридом. С другой стороны, иностранные государства при натурализации могут также требовать доказательств выхода из ранее имевшегося гражданства, соответственно может возникнуть ситуация, когда Российская Федерация требует для выхода из гражданства доказательства приобретения иного гражданства, а иностранное государство требует при натурализации доказательства прекращения российского гражданства. В данном случае гарантией приобретения гражданства могут служить наличие временного или постоянного вида на жительство иностранного государства, документы подтверждающие начало процедуры натурализации в иностранном государстве.

Предусмотрено два порядка выхода — общий и упрощенный. Первый распространяется на граждан, проживающих на территории Российской Федерации, второй — для граждан, приживающих на территории иностранного государства.

Российское законодательство не предусматривает возможности лишения гражданства. Однако подобный институт существовал ранее в СССР. Лишение гражданства СССР могло иметь место в исключительном случае по решению Президиума Верховного Совета СССР, если лицо совершило действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности СССР (ст. 18 Закона «О гражданстве СССР» от 01.12.1978 г.). При этом лишение лица гражданства СССР не влекло изменения гражданства его супруга и детей. Такое лицо могло быть по его ходатайству восстановлено в гражданстве СССР решением Президиума Верховного Совета СССР. Ранее, по Закону СССР «О гражданстве СССР» от 1938 года лишение гражданства СССР могло происходить также по приговору суда — в случаях, предусмотренных законом. Такое основание было отменено в 1961 г. в связи с обновлением советского уголовного и процессуального законодательства.

Законодательством предусмотрена процедура принудительного прекращения статуса гражданина Российской Федерации — отмена ранее принятого решения о предоставлении гражданства.

Решение о приобретении (а также о прекращении) гражданства Российской Федерации подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.

Выход из гражданства как добровольный акт отказа от гражданства (подданства) существует и в зарубежных странах. Данный процесс рассматривается как обратный натурализации, но отделяется от денатурализации, когда потеря гражданства происходит помимо воли человека путем принятия соответствующего акта со стороны государства.

Традиционно, в Великобритании общее право (common law) отрицало возможность добровольного выхода из подданства. Такая практика сохранялась до конца XIX в. не только в Великобритании, но и подавляющем числе стран.

В свою очередь США как страна, где иммигранты составляли значительное число населения, столкнулись с проблемой того, что такие граждане не имели юридической возможности для выхода из подданства стран, где они ранее проживали. Соответственно, на них, в случае из выезда за пределы США, могли налагаться обязанности со стороны стран, подданство которых они сохраняли. Именно США впервые заявили о праве на добровольный выход из гражданства (Акт об экспатриации 1868 г.) Права человека на выезд из страны и смену гражданства включено в текст Всеобщей декларации прав и свобод человека (ст. 13, 15). В настоящее время каждое государство самостоятельно определяет требования для реализации права на выход из гражданства, однако существует общее правило о том, что для выхода из гражданства необходимо предоставить доказательства получения иного.

Часто выход из гражданства является необходимым условием для натурализации, например, согласно законодательству Мексики. Такое правило обычно связано с отрицанием государством двойного гражданства. И соответственно, страны, признающие двойное гражданство-, такого требования при натурализации не выдвигают (Канада, Израиль). Некоторые государства ограничивают право на выход из гражданства путем установления сложной административной процедуры — к примеру, выход из гражданства Канады и Австралии занимает несколько месяцев. Согласно законодательству Ирландии, в выходе из гражданства может быть отказано, если он является формальным или связан с политическими причинами.

Выход из гражданства США предполагает, что лицо должно явиться в посольство или консульство США, расположенное за границей государства, и засвидетельствовать перед должностным лицом свой отказ от американского гражданства. Исключения из данного правила допускаются только во время военных действий и при чрезвычайных ситуациях. Во время прохождения процедуры заявитель должен заполнить ряд документов и пройти интервью для подтверждения того, что отказ от гражданства является добровольным и основанном на внутреннем убеждении. Должностное лицо посольства (консульства) США может потребовать прохождения двух отдельных интервью с временным разрывом в несколько месяцев. Факт прекращения гражданства США удостоверяется соответствующим сертификатом. До 2010 г. выход из гражданства не требовал уплаты пошлины, однако в настоящее время она установлена в размере 450 долларов США. Примечательно, что США не требуют доказательств приобретения гражданства другого государства, и лицо, вышедшее из гражданства США, может стать апатридом.

Законодательство Великобритании закрепляет право любого гражданина на выход из гражданства путем подачи соответствующего заявления на имя Министра внутренних дел (Home Secretary). Датой выхода будет являться день регистрации заявления. Если лицо, заявившее о выходе из британского гражданства, в течение шести месяцев с даты регистрации заявления не получит иного гражданства, выход из гражданства считается несостоявшимся и такое лицо будет далее считаться гражданином Великобритании.

Двойное гражданство и лица без гражданства

В современном мире достаточно распространена ситуация, когда одно и то же лицо обладает статусом гражданина в двух и более странах. Такие лица именуются бипатридами (имеющими два гражданства) либо полипатридами (имеющими множественное гражданство).

Российская Федерация, по общему правилу, не признает двойного гражданства. Это означает, что лицо, имеющее гражданство Российской Федерации и иностранного государства, не вправе ссылаться на наличие иного гражданства при исполнении обязанностей гражданина Российской Федерации. Между тем существует специальный термин — второе гражданство (либо «иное гражданство»), который описывает такую ситуацию. Второе гражданство и двойное гражданство — разные по юридическому смыслу понятия. Если двойное гражданство предполагает юридическое признание со стороны государства специального статуса, то второе гражданство — лишь констатация факта наличия гражданства иного государства. Потому гражданин России не вправе ссылаться на гражданство другого государства в вопросах исполнения налоговой и воинской обязанности.

Двойное гражданство в Российской Федерации допускается только при наличии международного договора с иным государством, которым предусмотрена такая возможность. Такие международные договоры были заключены Российской Федерацией с Республикой Таджикистан (1995 г.) и Туркменистаном (1993 г.). Действие последнего было прекращено в 2003 г.

Граждане Российской Федерации, обладающие иностранным гражданством, не вправе занимать ряд государственных должностей и должностей государственной службы в Российской Федерации, что стало предметом разбирательства в Конституционном суде России. Суд счел такие ограничения

допустимыми, хотя и не единогласно.

Гражданин России в течение двух месяцев со дня приобретения иностранного гражданства либо права на постоянное проживание в иностранном государстве обязан письменно уведомить об этом Федеральную миграционную службу. За неисполнение этой обязанности предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа либо обязательных работ; за несвоевременное либо некорректное сообщение — административная ответственность в виде штрафа.

Законодательство Великобритании и США признает возможность наличия двойного гражданства. Принятие иного гражданства, голосование на выборах в другом государстве не влекут прекращения британского или американского гражданства. Однако по законам США лица с двойным гражданством обязаны при въезде и выезде с территории США предъявлять исключительно паспорт гражданина США.

Помимо двойного (множественного) и второго гражданства, существует еще несколько нетипичных состояний взаимосвязи лица и государства. Так, в античной Греции существовал институт «изополитейя», когда два государства придавали своим гражданам такие права, так что всякий гражданин одного государства был в то же время гражданином другого. Аналогом данного института является «национальный режим», существующий, в частности, в странах Британского Содружества, в соответствии с которым граждане (подданные) государств — членов данного образования при нахождении на территории других таких стран пользуются равными правами с их гражданами (поддаными).

R международном праве существует понятие «отсутствие гражданства» (statelessness), означающее отсутствие какой-либо признаваемой юридически связи лица с государством. Такой статус может существовать де-юре, когда лицо не рассматривается как гражданин каким-либо государством; и де- факто, когда лицо проживает за пределами государства, гражданином которого являлось ранее, и при этом не желает далее находиться под защитой этого государства. Значительное число «лиц без гражданства де-юре» также являются беженцами, однако не все беженцы являются лицами без гражданства.

В 1961 г. ООН была принята Конвенция о сокращении безгражданства, вступившая в силу с 1975 г.) Данной Конвенцией были установлены стандарты получения и выхода из гражданства, направленные на уменьшение числа лиц без гражданства. Однако число стран, ратифицировавших данную Конвенцию, достаточно невелико (58 государств). В настоящее время число лиц без гражданства остается значительным в таких странах, как Алжир, Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Демократическая республика Конго, Эстония, Ирак, Индия, Кения, Кувейт, Латвия, Ливан, Малайзия, Мавритания, Мьянма, Непал, Саудовская Аравия, Сирия и Таиланд. Самая большая группа лиц без гражданства в настоящее время — жители Палестины.

В прибалтийских странах, ранее входивших в состав СССР, существует специфический статус неграждан, число которых в Латвии и Эстонии довольно велико. К ним относятся в основном жители Латвии и Эстонии, не имеющие с 1991 г. гражданства ни одной страны, но имеющие специфический статус. С юридической точки зрения их статус специально закреплен в законе, и такие неграждане отличаются от апатридов, например, тем, что имеют паспорта. По-английски в них неграждане обозначаются как иностранцы (англ, alien), подлежат дипломатической защите Латвии за рубежом, обладают правом жить в Латвии, не запрашивая вида на жительство. Такое различие статусов позволяет этим государствам обосновывать мнение, что наличие категории неграждан не является нарушением Конвенции ООН о сокращении числа лиц без гражданства 1961 г. Между тем такой «особый правовой статус» неграждан сомнителен с точки зрения международного права.

Источник