Фотосинтез

Типы питания

По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός — сам + τροφ — пища) — организмы, которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος — иной + τροφή — пища) — организмы, использующие для питания готовые органические вещества.

Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις — смешение + τροφή — пища) — организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно.

Фотосинтез

Фотосинтез (греч. φῶς — свет и σύνθεσις — синтез) — сложный химический процесс преобразования энергии квантов света в энергию химических связей. В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из неорганических.

Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла (греч. χλωρός — зелёный и φύλλον — лист) — зеленого пигмента, окрашивающего органы растений в зеленый цвет. Существуют и другие вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют светособирающую или светозащитную функции.

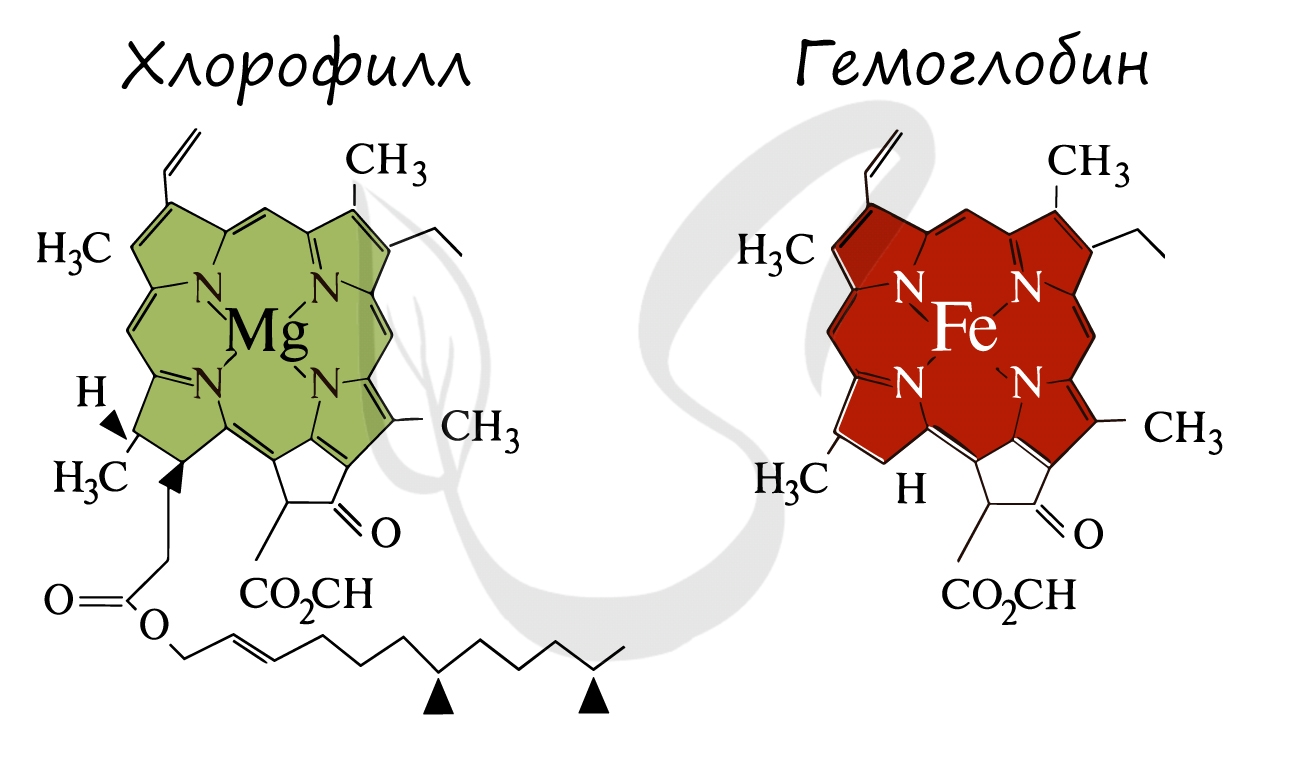

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится ион Mg.

В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: «Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического»

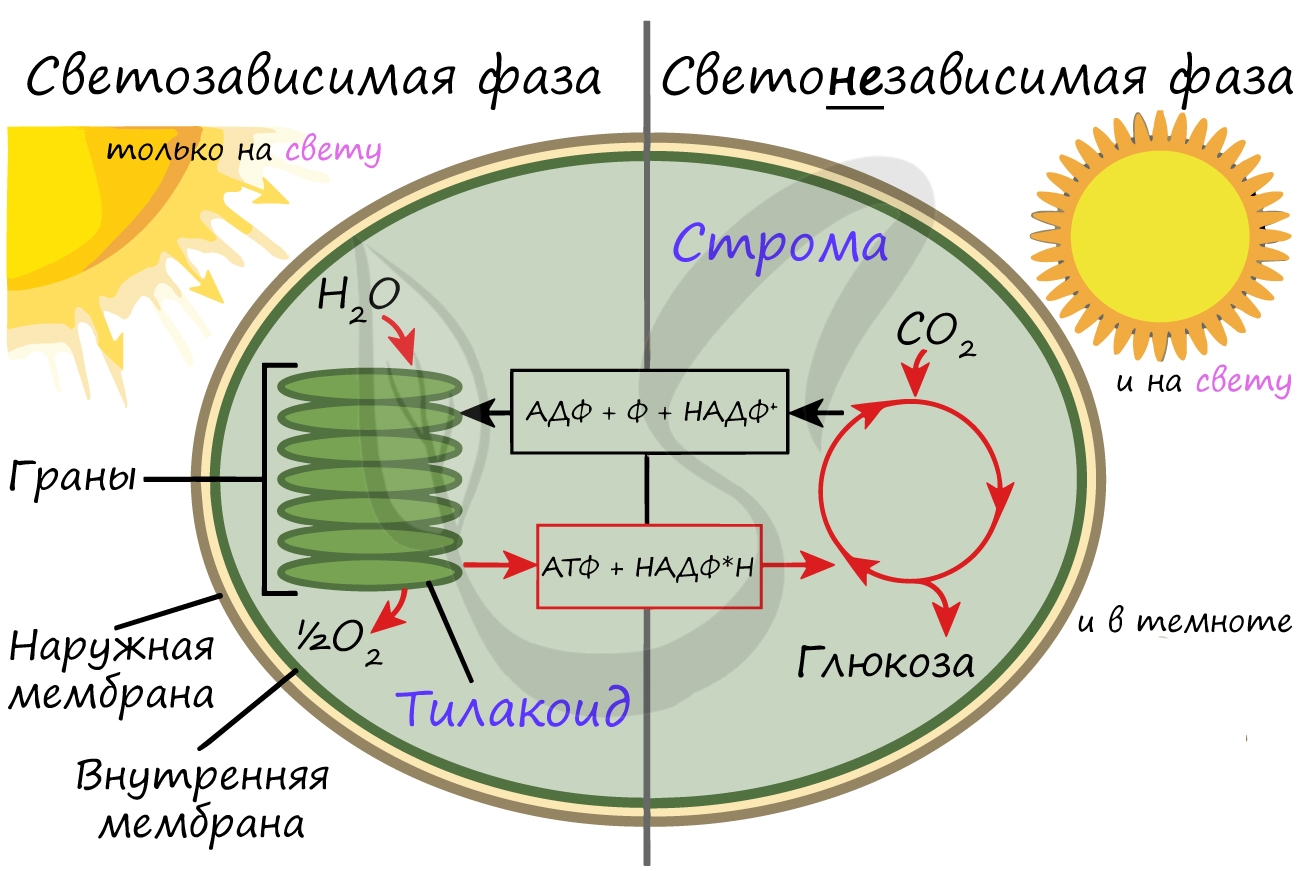

Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой) и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.

Светозависимая фаза (световая)

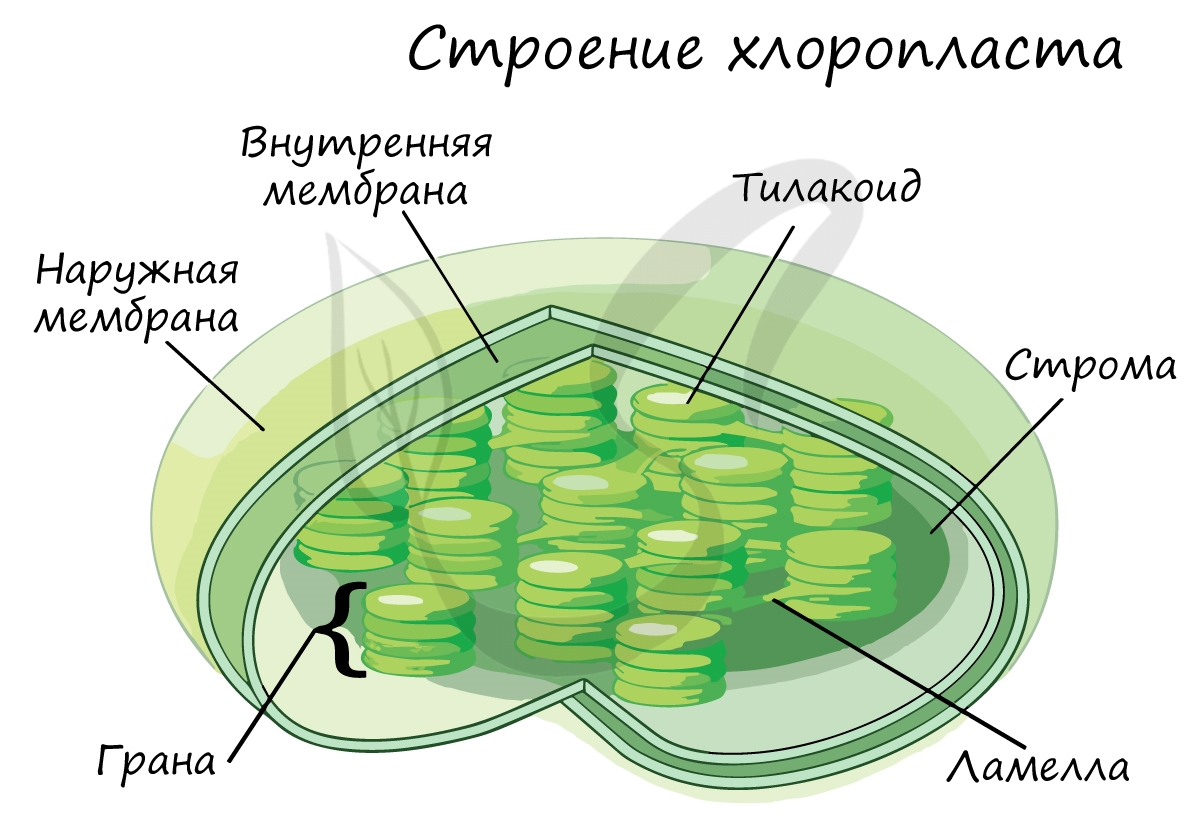

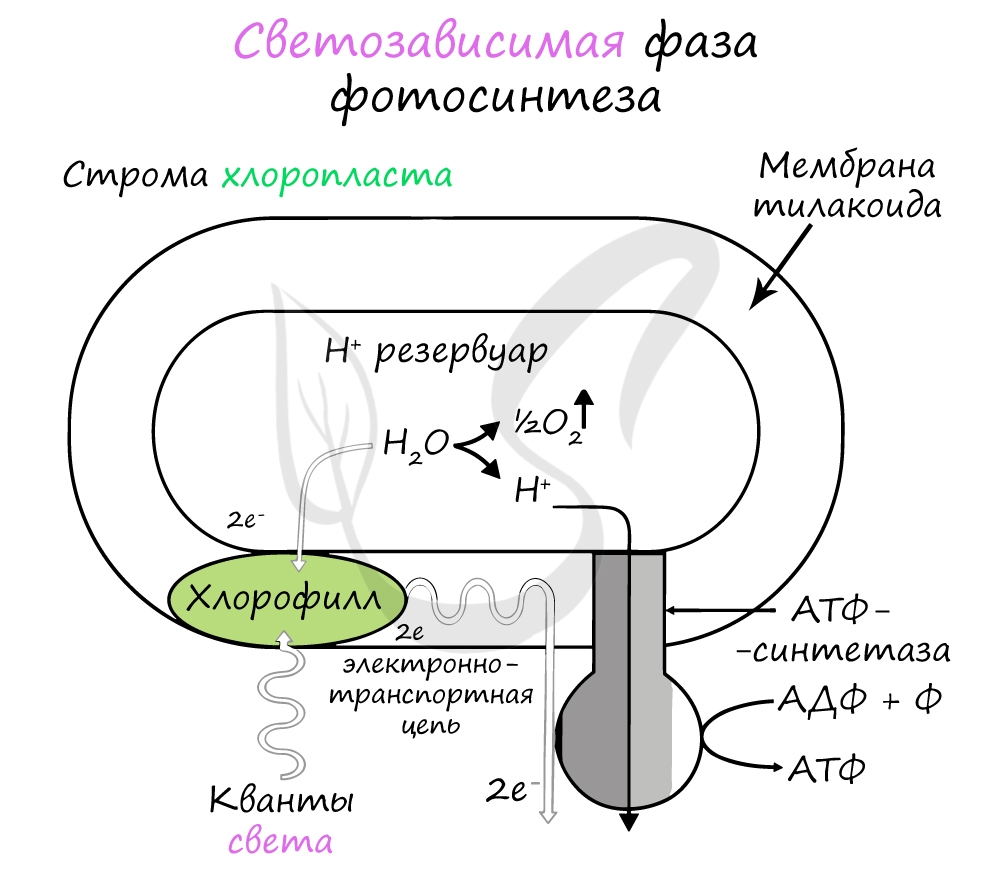

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты, белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.

Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов, тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).

Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H + ) скапливаются с внутренней стороны мембраны тилакоидов, а электроны — с внешней. В результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные заряды.

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы. В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:

Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с электронами и образуют атомарный водород, который используется для восстановления молекулы-переносчика НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная форма — НАФД + превращается в восстановленную — НАДФ∗H2.

Предлагаю создать квинтэссенцию из полученных нами знаний. Итак, в результате светозависимой фазы фотосинтеза образуются:

- Свободный кислород O2 — в результате фотолиза воды

- АТФ — универсальный источник энергии

- НАДФ∗H2 — форма запасания атомов водорода

Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2 в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой фазе фотосинтеза.

Светонезависимая (темновая) фаза

Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта постоянно: и днем, и ночью — вне зависимости от освещения.

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6. В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.

Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.

Значение фотосинтеза

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.

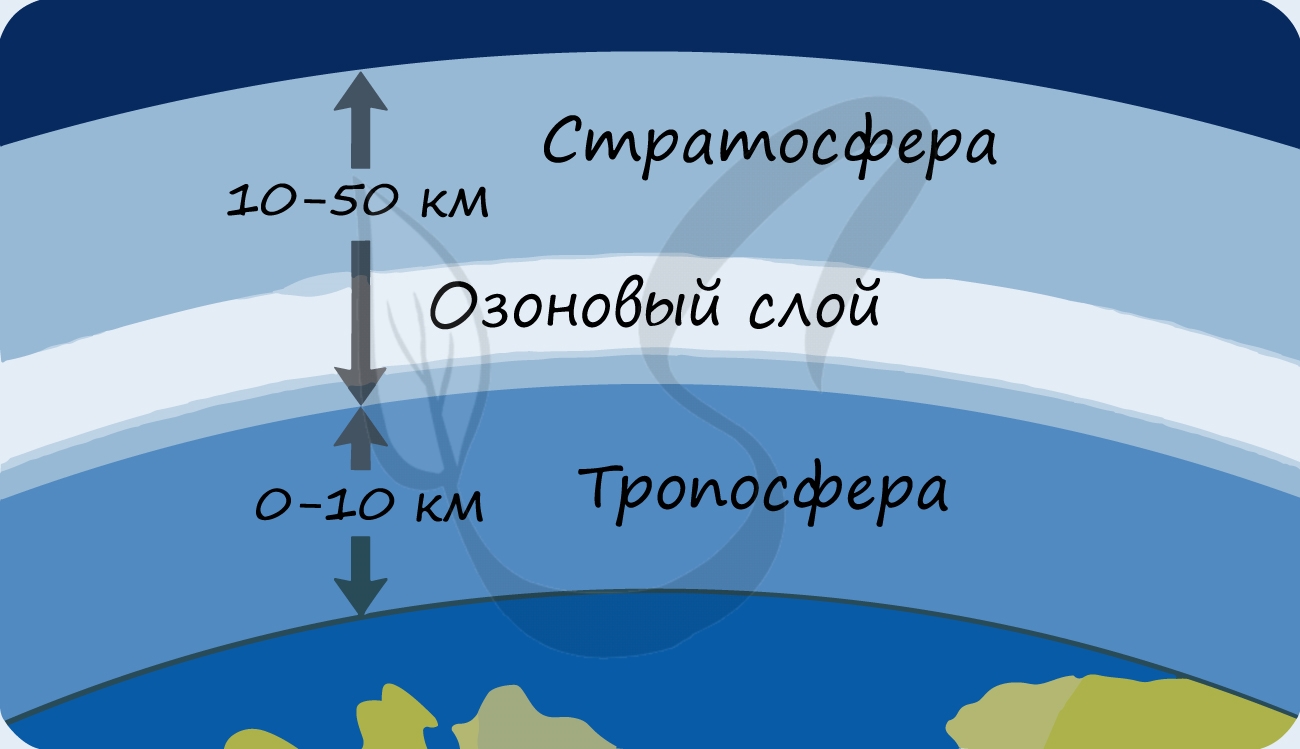

В разделе эволюции мы уже обсуждали, что изначально в составе атмосферы Земли не было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать первые фотосинтезирующие бактерии — сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле стало возможно аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все живое на нашей планете от губительного ультрафиолета.

Говоря о роли фотосинтеза, выделим следующие функции, объединяющиеся в так называемую космическую роль растений. Итак, растения за счет фотосинтеза:

- Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего живого на планете

- Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают органическую массу

- Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в атмосфере, очищают ее от избытка CO2

- Способствуют образованию защитного озонового экрана, поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение

Хемосинтез (греч. chemeia – химия + synthesis — синтез)

Хемосинтез — автотрофный тип питания, который характерен для некоторых микроорганизмов, способных создавать органические вещества из неорганических. Это осуществляется за счет энергии, получаемой при окислении других неорганических соединений (железо- , азото-, серосодержащих веществ).

Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится к аэробам, для жизни им необходим кислород.

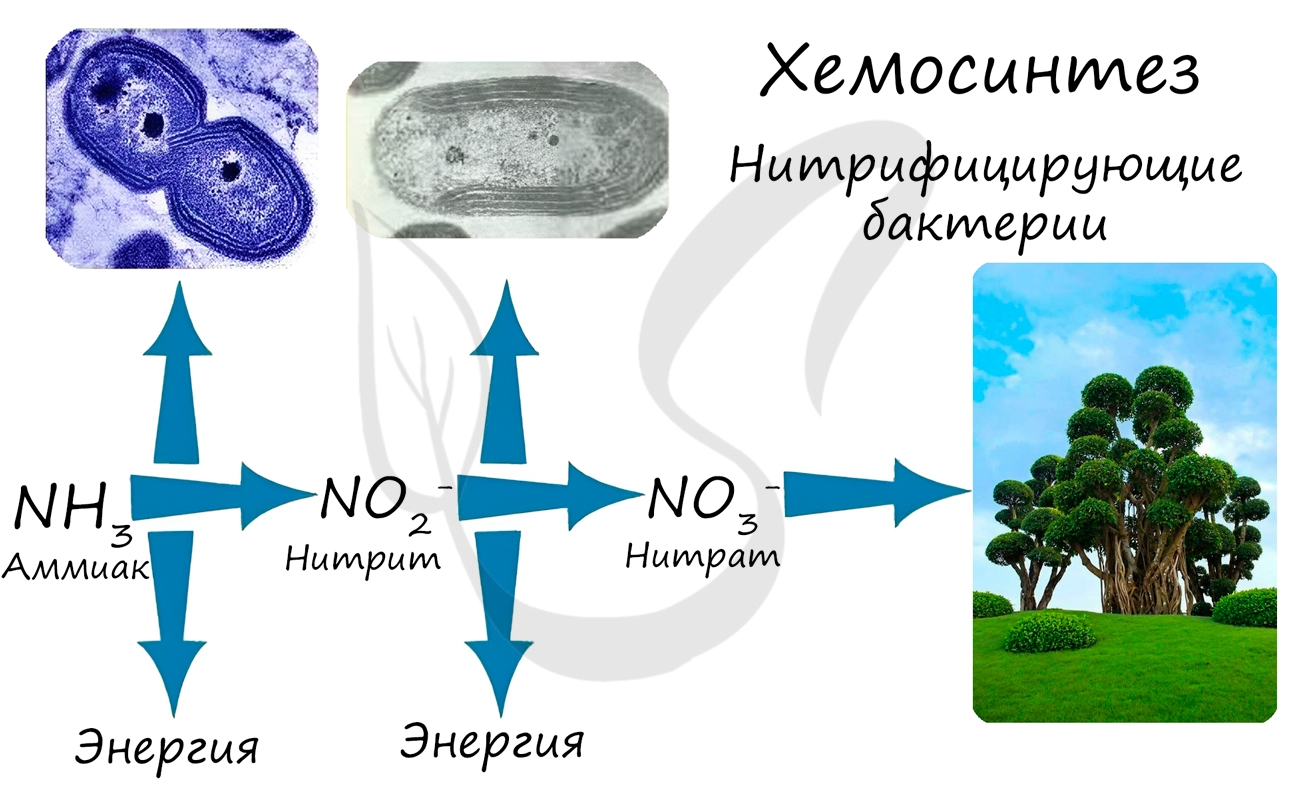

При окислении неорганических веществ выделяется энергия, которую организмы запасают в виде энергии химических связей. Так нитрифицирующие бактерии последовательно окисляют аммиак до нитрита, а затем — нитрата. Нитраты могут быть усвоены растениями и служат удобрением.

Помимо нитрифицирующих бактерий, встречаются:

- Серобактерии — окисляют H2S —> S 0 —> (S +4 O3) 2- —> (S +6 O4) 2-

- Железобактерии — окисляют Fe +2 —>Fe +3

- Водородные бактерии — окисляют H2 —> H +1 2O

- Карбоксидобактерии — окисляют CO до CO2

Значение хемосинтеза

Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.

Нитрифицирующие бактерии обеспечивают переработку (нейтрализацию) ядовитого вещества — аммиака. Они также обогащают почву нитратами, которые очень важны для нормального роста и развития растений.

Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Фотосинтез и хемосинтез

Фотосинтез — процесс синтеза органических веществ из неорганических (воды и углекислого газа) с использованием энергии солнечного света.

Первые опыты по фотосинтезу были проведены Джозефом Пристли в XVIII в., когда он обратил внимание на «порчу» воздуха в герметичном сосуде горящей свечой (воздух переставал быть способен поддерживать горение, помещенные в него животные задыхались) и «исправление» его растениями. Пристли сделал вывод, что растения выделяют кислород, который необходим для дыхания и горения.

Фототрофы — организмы, использующие фотосинтез.

Фотоавтотрофами являются большинство растений и некоторые бактерии.

фотосинтетические пигменты

Фотосинтез может осуществляться только с помощью определенных веществ — пигментов.

Фотосинтетические пигменты высших растений делятся на две группы: хлорофиллы и каротиноиды.

Роль этих пигментов состоит в том, чтобы поглощать свет и превращать его энергию в химическую энергию. Пигменты локализованы в мембранах хлоропластов, и хлоропласты обычно располагаются в клетке так, чтобы их мембраны находились под прямым углом к источнику света, что гарантирует максимальное поглощение света.

Данные о наличии у красных водорослей хлорофилла d в настоящее время не подтверждаются — по всей видимости, в экспериментах пробы были загрязнены цианобактериями, у которых этот тип хлорофилла действительно встречается. Однако во многих источниках можно по-прежнему встретить информацию о наличии хлорофилла d у красных водорослей.

У растений в фотосинтезе участвует пигмент хлорофилл, который содержится в хлоропластах на мембранах тилакоидов. Хлорофилл придает хлоропластам и всему растению зеленую окраску.

По химическому строению хлорофилл напоминает белок крови — гемоглобин. Он имеет такое же порфириновое кольцо, только у гемоглобина в центре этого кольца находится атом железа, а у хлорофилла — магний. Порфириновое кольцо представляет собой почти плоскую пластинку, от которой отходят две органических цепочки, одна из которых очень длинная, отходит под углом, и с ее помощью хлорофилл крепится к мембранам.

Уникальное свойство хлорофилла: он умеет поглощать энергию солнечного света, переходя в возбужденное состояние.

Хлорофиллы поглощают главным образом красный и сине-фиолетовый свет. Зеленый свет они отражают и потому придают растениям характерную зеленую окраску, если только ее не маскируют другие пигменты. Существует несколько форм этого пигмента, которые различаются своим расположением в мембране. Каждая форма слегка отличается от других и по положению максимума поглощения в красной области; например, этот максимум может быть при 670, 680, 690 или 700 нм.

Хлорофилл а — единственный пигмент, который имеется у всех фотосинтезирующих растений и играет у них центральную роль в фотосинтезе.

Спектры поглощения хлорофиллов a и b и спектр каротиноидов.

Каротиноиды — пигменты желтого, красного и оранжевого цвета. Они придают окраску цветкам и плодам растений. Каротиноиды постоянно присутствуют в листьях, но незаметны из-за присутствия хлорофилла. Зато осенью, когда хлорофилл разрушается, каротиноиды становятся хорошо видны. Именно они придают листьям желтую и красную окраску.

- поглощают солнечный свет (особенно в коротковолновой — сине-фиолетовой — части спектра) и поглощенную энергию передают хлорофиллу;

- защищают хлорофилл от избытка света и от окисления кислородом, выделяющимся при фотосинтезе.

фотосинтез

Процесс фотосинтеза включает 2 фазы:

световая фаза:

- на свету;

- на мембранах тилакоидов;

темновая фаза:

- на свету и в темноте;

- в строме хлоропласта.

CВЕТОВАЯ ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА

В хлоропластах содержится очень много молекул хлорофилла. Сам процесс происходит примерно в 1 % молекул хлорофилла. Другие же молекулы хлорофилла, каротиноидов и других веществ образуют особые антенные, а также светособирающие комплексы (ССК). Они, как антенны, поглощают кванты света и передают возбуждение в особые реакционные центры. Эти центры находятся в фотосистемах, которых у растений две: фотосистема II и фотосистема I. В них имеются особые молекулы хлорофилла: соответственно, в фотосистеме II — P680, а в фотосистеме I — P700. Они поглощают свет именно такой длины волны (680 и 700 нм).

- Молекулы хлорофилла двух фотосистем поглощают квант света. Один электрон каждой из них переходит на более высокий энергетический уровень (возбуждается).

- Возбужденные электроны обладает очень высокой энергией. Они отрываются и поступают в особую цепь переносчиков в мембранах тилакоидов — молекулы НАДФ+, превращая их в восстановленный НАДФ. Таким образом, энергия света превращается в энергию восстановленного переносчика.

- В молекулах хлорофилла на месте электронов после их отрыва образуются «дырки» с положительным зарядом.

- Фотосистема I восполняет потерю электронов через систему переносчиков электронов от фотосистемы II.

- Фотосистема II забирает электрон у воды (фотолиз воды), при этом образуются ионы водорода.

- Фотолиз воды — процесс распада воды под действием солнечного света.

- Побочным продуктом распада воды является кислород, выделяющийся в атмосферу.

- НН+, образовавшиеся при фотолизе воды, переносятся в полость тилакоида.

- В полости тилакоида накапливается большой избыток ионов водорода, что приводит к созданию на мембране тилакоида крутого градиента концентрации этих ионов.

- Он используется ферментом АТФ-синтетазой для синтеза АТФ из АДФ и фосфата.

- Происходит перенос ионов водорода НН+ через мембрану восстановленным переносчиком НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфатом) с образованием НАДФ*Н.

Таким образом, энергия света запасается в световой фазе фотосинтеза в виде двух типов молекул: восстановленного переносчика НАДФ*Н и макроэргического соединения АТФ. Кислород, выделяющийся при этом, является с точки зрения фотосинтеза побочным продуктом.

Роль световой фазы:

- перенос протонов водорода через систему переносчиков с образованием энергии АТФ;

- образование НАДФ*Н;

- выделение молекулярного кислорода в атмосферу.

ТЕМНОВАЯ ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА

Для темновой фазы фотосинтеза обязательными компонентами являются АТФ и НАДФ*Н (из световой фазы), углекислый газ (из атмосферы) и вода. Происходит в строме хлоропласта.

В темновой фазе с участием АТФ и НАДФ*Н происходит восстановление CO2 до глюкозы (C6H12O6).

Хотя свет не требуется для осуществления данного процесса, он участвует в его регуляции.

Растение постоянно поглощает углекислый газ из атмосферы. Для этой цели на поверхности листа имеются специальные структуры — устьица. Когда они открываются, CO2 поступает внутрь листа, растворяется в воде и восстанавливается до глюкозы с помощью НАДФ и АТФ.

Избыток глюкозы запасается в виде крахмала. Именно в виде этих органических веществ растение накапливает энергию. Только небольшая их часть остается в листе и используется для его нужд. Остальные же углеводы путешествуют по ситовидным трубкам флоэмы по всему растению и поступают именно туда, где больше всего нужна энергия, например в точки роста.

Суммарное уравнение фотосинтеза выглядит следующим образом:

6СО2 + 6Н2О+ энергия света → С6Н12О6 + 6О2.

ЗНАЧЕНИЕ ФОТОСИНТЕЗА

- Фотосинтез является основным источником органического вещества на Земле, то есть обеспечивает живые организмы веществом и энергией.

- Он служит источником кислорода, составляющего 20 % атмосферы Земли. Весь атмосферный кислород образовался в результате фотосинтеза. До появления организмов, осуществляющих фотосинтез с выделением кислорода (около 3 млрд лет назад), атмосфера Земли не содержала этого газа.

хемосинтез

Хемосинтез — способ автотрофного питания, при котором источником энергии для синтеза органических веществ служит окисление неорганических соединений.

К хемосинтетикам (хемотрофам) относятся только некоторые бактерии и археи.

Явление хемосинтеза было открыто в 1887 г. русским ученым С. Н. Виноградским.

Процесс хемосинтеза, при котором из CO2 образуется органическое вещество, протекает аналогично темновой фазе фотосинтеза, только используется АТФ, полученный не из солнечной энергии, а из энергии химических связей неорганического вещества (при окислении серы, железа, аммиака и т.п.).

Благодаря жизнедеятельности бактерий-хемосинтетиков в природе накапливаются большие запасы селитры и болотной руды.

ХЕМОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ БАКТЕРИИ

- Нитрифицирующие бактерии получают энергию для синтеза органических веществ, окисляя аммиак до азотистой, а затем до азотной кислоты:

2NH3 + 3O2 → 2HNO2 + 2H20 + Q;

2HNO2 + O2 → 2HNO3 + Q.

- Серобактерии получают энергию, окисляя сероводород до сульфатов:

2H2S + 02 → 2H20 + 2S + Q;

S+ 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + Q.

- Водородные бактерии получают энергию, окисляя водород до воды:

2НН2 + O2 → 2H2O + Q.

- Железобактерии получают энергию, окисляя Fe2+ до Fe3+:

4Fe(HCO3)2+6H_<2>O$ + 02 → 4Fe(OH)3 + 4H2CO3 +4CO2 + Q.

При этой реакции энергии выделяется немного, поэтому железобактерии окисляют большое количество закисного железа.

Полученная в реакциях окисления неорганических соединений энергия переводится в энергию макроэнергетических связей АТФ.

РОЛЬ ХЕМОСИНТЕТИКОВ

- участвуют в круговороте серы, азота, железа и др.;

- уничтожают в природе ядовитые вещества: аммиак и сероводород;

- нитрифицирующие бактерии превращают аммиак в нитриты и нитраты, усваиваемые растениями;

- серобактерии используются для очистки сточных вод.

Хемоорганогетеротрофы

Хемоорганогетеротрофы — организмы, использующие для синтеза собственных органических веществ энергию, получаемую при окислении органических веществ пищи в процессе дыхания. К хемоорганогетеротрофам относятся животные, грибы и некоторые бактерии (например, клубеньковые азотфиксирующие бактерии).

Источник