Энергетический обмен

Обмен веществ

Обмен веществ (метаболизм) складывается из процессов расщепления и синтеза — диссимиляции и ассимиляции, постоянно протекающих в организме. Чтобы жизнь продолжалась, количество поступающей энергии должно превышать (или как минимум равняться) количеству расходуемой энергии, поэтому диссимиляция и ассимиляция поддерживают определенный баланс друг с другом.

Энергетический обмен

Энергетический обмен (диссимиляция — от лат. dissimilis ‒ несходный) — обратная ассимиляции сторона обмена веществ, совокупность реакций, которые приводят к высвобождению энергии химических связей. Это реакции расщепления жиров, белков, углеводов, нуклеиновых кислот до простых веществ.

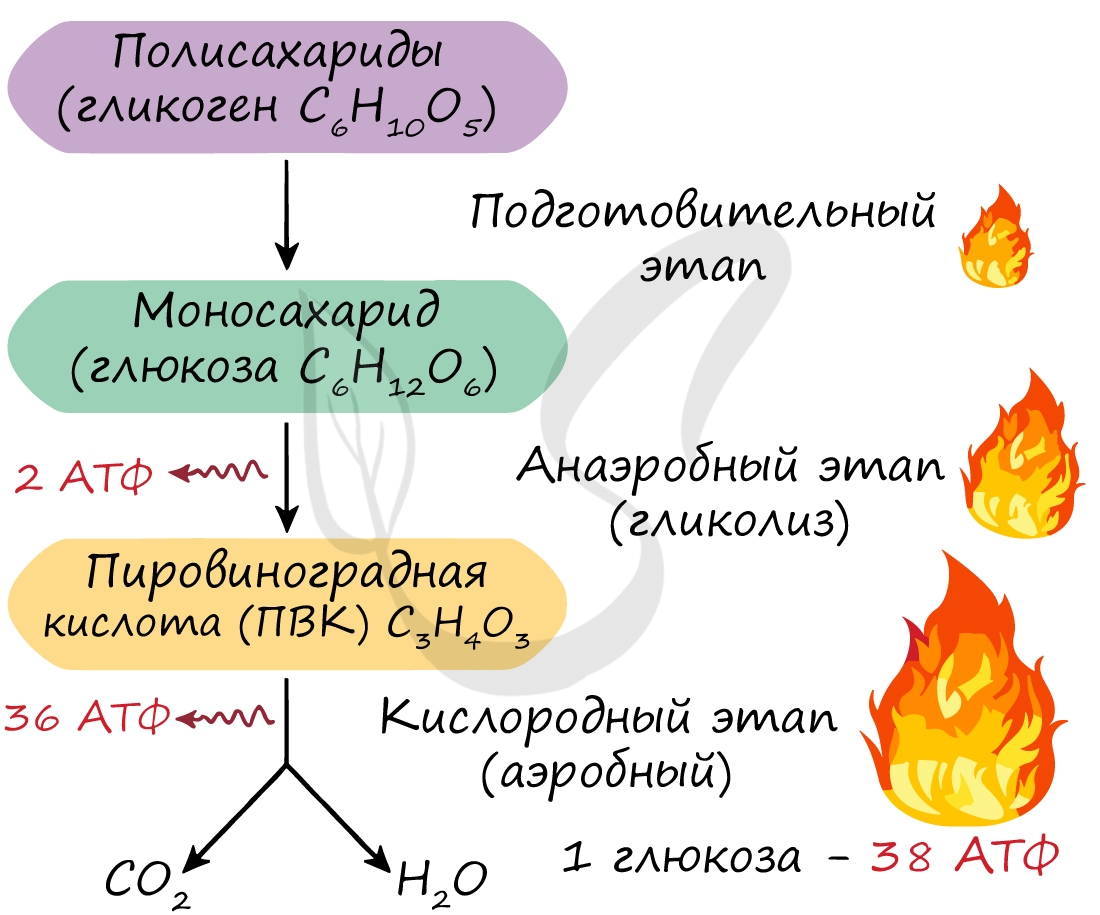

Возможно три этапа диссимиляции: подготовительный, анаэробный и аэробный. Среда обитания определяет количество этапов диссимиляции. Их может быть три, если организм обитает в кислородной среде, и два, если речь идет об организме, обитающем в бескислородной среде (к примеру, в кишечнике).

Обсудим этапы энергетического обмена более подробно:

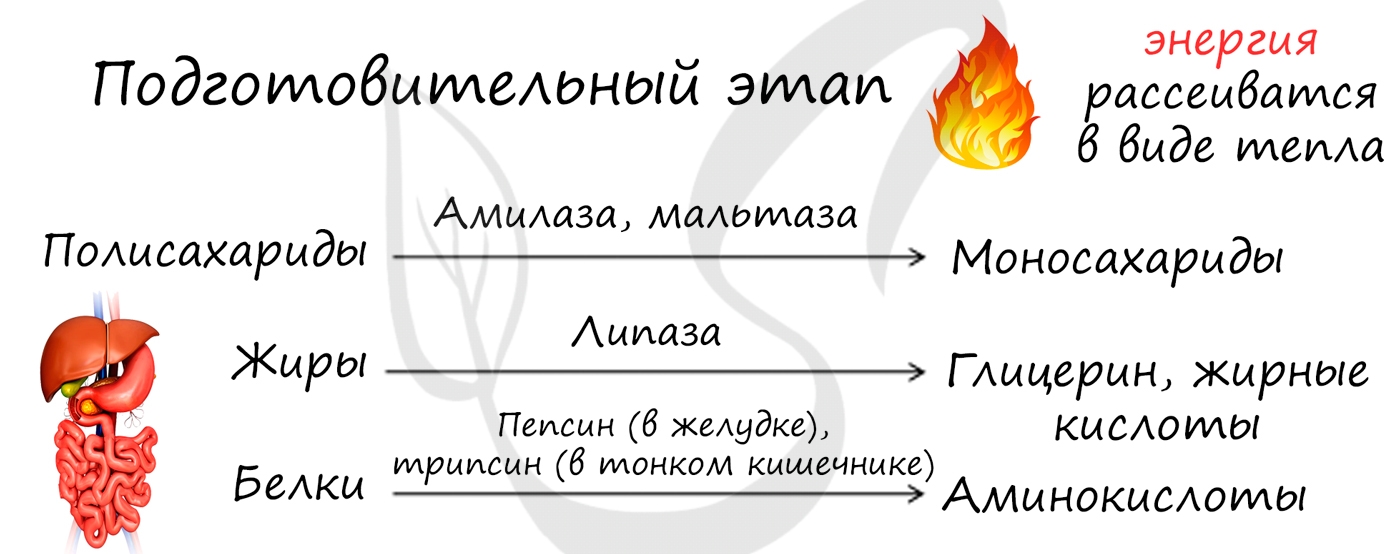

- Подготовительный этап

Подготовительный этап осуществляется ферментами в ЖКТ. В результате действия ферментов сложные вещества превращаются в более простые: полимеры распадаются на мономеры. Это сопровождается разрывом химических связей и выделением энергии, большая часть которой рассеивается в виде тепла.

Под действием ферментов белки расщепляются на аминокислоты, жиры — на глицерин и жирные кислоты, сложные углеводы — до простых сахаров.

Этот этап является последним для организмов-анаэробов, обитающих в условиях, где кислород отсутствует. На этапе гликолиза происходит расщепление молекулы глюкозы: образуется 2 молекулы АТФ и 2 молекулы пировиноградной кислоты (ПВК). Происходит данный этап в цитоплазме клеток.

Кислородный этап (аэробный)

Этот этап доступен только для аэробов — организмов, живущих в кислородной среде. Из каждой молекулы ПВК, образовавшейся на этапе гликолиза, синтезируется 18 молекул АТФ — в сумме с двух ПВК выход составляет 36 молекул АТФ.

Таким образом, суммарно с одной молекулы глюкозы можно получить 38 АТФ (гликолиз + кислородный этап).

Кислородный этап протекает на кристах митохондрий (складках, выпячиваниях внутренней мембраны), где наибольшая концентрация окислительных ферментов. Главную роль в этом процессе играет так называемый цикл Кребса, который подробно изучает биохимия.

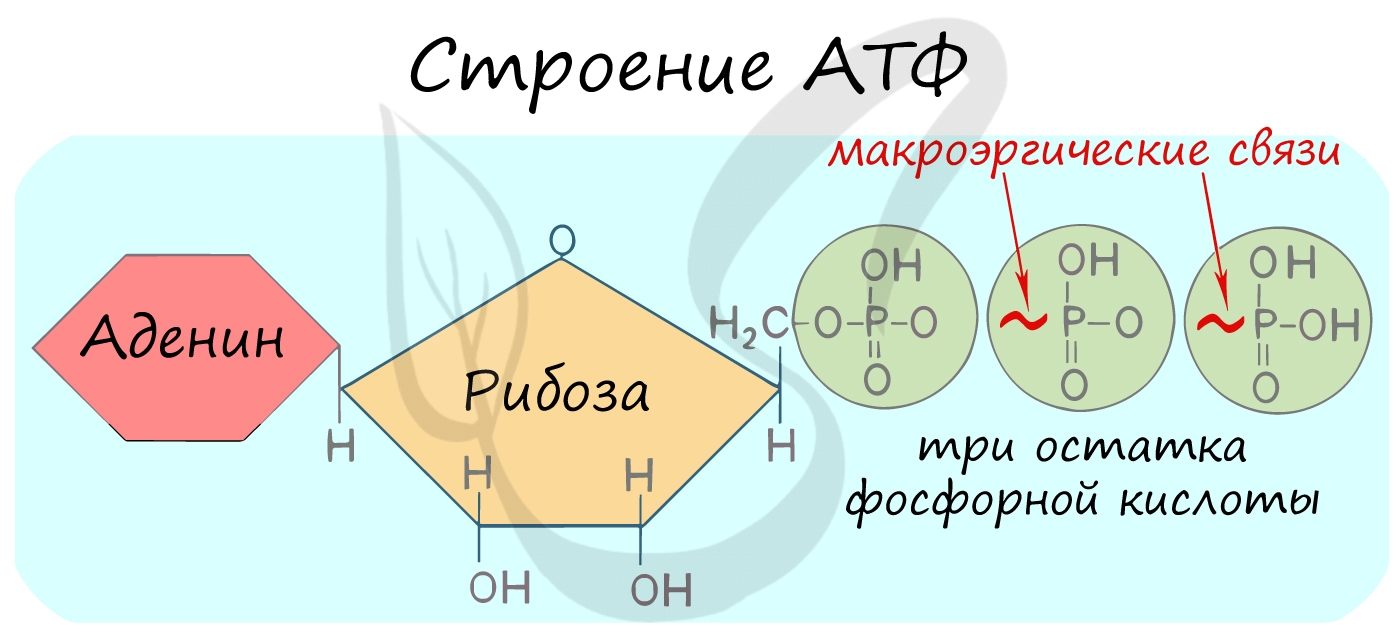

АТФ — аденозинтрифосфорная кислота

Трудно переоценить роль в клетке АТФ — универсального источника энергии. Молекула АТФ состоит из азотистого основания — аденина, углевода — рибозы и трех остатков фосфорной кислоты.

Между остатками фосфорной кислоты находятся макроэргические связи — ковалентные связи, которые гидролизуются с выделением большого количества энергии. Их принято обозначать типографическим знаком тильда «∽».

АТФ гидролизуется до АДФ (аденозиндифосфорная кислота), а затем и до АМФ (аденозинмонофосфорная кислота). Гидролиз АТФ сопровождается выделением энергии (E) на каждом этапе и может быть представлен такой схемой:

- АТФ + H2O = АДФ + H3PO4 + E

- АДФ + H2O = АМФ + H3PO4 + E

- АМФ + H2O = аденин + рибоза + H3PO4 + E

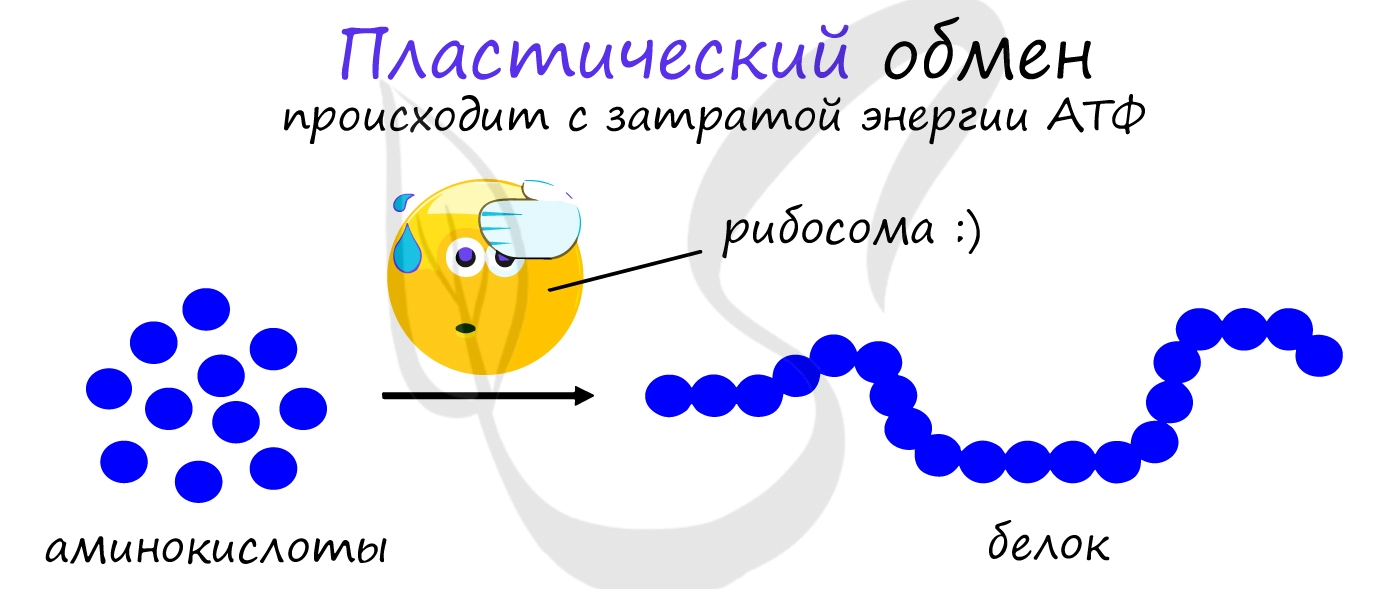

Пластический обмен

АТФ является универсальным источником энергии в клетке: энергия макроэргических связей АТФ используется для реакций пластического обмена (ассимиляции), протекающих с затратой энергии: синтеза белка на рибосоме (трансляции), удвоению ДНК (репликации) и т.д.

В результате пластического обмена в нашем организме происходит синтез белков, жиров и углеводов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Способы получения энергии бактериями (брожение, дыхание). Типы дыхания бактерий.

Брожение – примитивный энергетический процесс расщепления глюкозы до ПВК. Образуется в цитоплазме.

Признаки Б. :

Низкий энергетический выход

Сустратный тип фосфорилирования

Акцептор – органические вещества.

В зависимости от конечного продукта выделяют:

Молочнокислое б. – лакто/бифидо бактерии, стрептококки;

Маслянокислое б. – споробразные бактерии

Пропионово-кислое б. – одноклеточные бактерии

Спиртовое брожение – дрожжи рода S.

Дыхание – совершенный энергетический процесс окисления до СО2 и Н2О.

Признаки дыхания:

Высокий энергетический выход (38 АТФ из 1 молекулы глюкозы)

Мембранный тип фосфорилирования (т.е. в лизосомах)

Реакции протекают межмолекулярно

Акцептор – О2 и органические вещества.

Состоит из нескольких этапов:

1) Гликолиз – в цитоплазме клеток образуется ПВК и высвобождаются две молекулы АТФ

2) ЦТК (Цикл Креббса) – влизосомах – ПВК окисляются до СО2 , Н2О, высвобождают 36 молекул АТФ

3) Реакции протекают межмолекулярно

4) Акцептор О2 и органические вещества.

По типу дыхания:

Облигатные (строгие) аэробы развиваются при наличии в атмосфере 20% кислорода (микобактерии туберкулеза), содержат ферменты, с помощью которых осуществляется перенос водорода от окисляемого субстрата к кислороду воздуха.

Микроаэрофилы нуждаются в значительно меньшем количестве кислорода, и его высокая концентрация хотя и не убивает бактерии, но задерживает их рост (актиноисцеты, бруцеллы, лептоспиры).

Факультативные анаэробы могут размножаться как в присутствии, так и в отсутствие кислорода (большинство патогенных и сапрофитных микробов — возбудители брюшного тифа, паратифов, кишечная палочка).

Облигатные анаэробы — бактерии, для которых наличие молекулярного кислорода является губительным (клостри-дии столбняка, ботулизма).

Аэробные бактерии в процессе дыхания окисляют различные органические вещества (углеводы, белки, жиры, спирты, органические кислоты и пр.).

Дыхание у анаэробов происходит путем ферментации субстрата с образованием небольшого количества энергии. Процессы разложения органических веществ в безкислородных условиях, сопровождающиеся выделением энергии, называют брожением. В зависимости от участия определенных механизмов различают следующие виды брожения: спиртовое, осуществляемое дрожжами, молочно-кислое, вызываемое мол очно-кислыми бактериями, масляно-кислое и пр.

Для культивирования анаэробных микроорганизмов необходимо создание бескислородных условий, достигаемое различными методами.

Физические методы основаны на создании вакуума в специальных аппаратах — анаэростатах. Иногда воздух в них заменяют каким-либо другим газом, например СО2. Доступ кислорода в питательную среду можно затруднить, если культивировать анаэробов в глубине столбика сахарного агара или среды Вильсона — Блера, налитых в пробирки в расплавленном состоянии и остуженных до 43°С. По методу Вейона — Виньяля расплавленный и остуженный агар с посевным материалом набирают в стеклянные трубочки, которые запаивают с двух концов.

Химические методы заключаются в том, что при культивировании исследуемого материала на плотных средах в эксикатор помещают химические вещества, например пирогаллол и щелочь, реакция между которыми идет с поглощением кислорода. В жидкие питательные среды можно добавлять различные редуцирующие вещества: аскорбиновую или тиогликолевую кислоту.

Биологический метод основан на одновременном культивировании аэробов и анаэробов на плотных питательных средах в чашках Петри, герметически закупоренных. Вначале кислород поглощается растущими аэробами, посеянными на одной половине среды, а затем начинается рост анаэробов, посев которых сделан на другой половине. Наиболее удобна для культивирования анаэробов специальная среда Китта — Тароцци. В нее входят сахарный МПБ, который наливают в пробирки в количестве 10—12 мл, и кусочки вареных паренхиматозных органов. Перед употреблением среду Китта ,— Тароцци кипятят на водяной бане для удаления растворенного в ней кислорода. Среду заливают сверху стерильным вазелиновым маслом. Заметный рост анаэробов (помутнение) может наблюдаться через 48 ч и более в зависимости от количества посевного материала.

Рост изолированных колоний анаэробов можно получить при рассеве исследуемого материала по поверхности кровяно-сахарного агара, разлитого в чашки Петри. После посева чашки помещают в анаэростат. Исследуемый материал в убывающей концентрации можно засевать в высокий столбик агара. Образовавшиеся отдельные колонии анаэробов выделяют, распилив пробирку в месте роста. Колонии анаэробов для получения значительного количества биомассы отсевают затем на среду Китта — Тароцци. В качестве источника энергии для анаэробов используют глюкозу, добавление которой в питательную среду обязательно.

11. Ферменты бактерий. Классификация ферментов: 1) по химической природе; 2) по генетическому контролю. Методы изучения ферментативной активности бактерий и ее использование для идентификации бактерий.

1) По химической природе

* Оксиредуктазы – катализируют ОВР

* Трансферазы – ускоряют ракции перноса атомов в ЦТК и ПФЦ.

* Гидролазы – ускроение гидролитического расщепления белков и углеводов.

Ферменты агрессии:

Гиалуронидаза – расщепляет гиалиновую кислоту соединительной ткани

Нейраминидаза – нейраминовую кислоту слизистых

Коллагеназа – коллаген мышечных волокон (преим. Для клостридий)

Лецитиназа – лецитин мембран эритроцитов и мышечных волокон

Протеиназа – расщепляет иммуноглобулины.

Лиаза – участвует в реакциях расщепления двойных связей или присоединенеия по двойным связям

Изомеразы – обеспечивают внутреннюю конверсию с образованием различных изомеров

ЛиГазы (синтетазы) – р-ии биосинтеза белка.

2) По генетическому контролю:

Конститутивные – синтезируются в течение всей жизни МО

Адаптивные (индуцибельные) – синтез адаптируется с одним субстратом

Репрессибельные – синтез угнетается избирательным накоплением продуктов реакции.

Эндоферменты – Функционируют внутри клетки

Экзоферменты – выделяются в окружающую среду (гидролазы).

Набор ферментов строго индивидуален для вида.

Изучение биохимических свойств бактерий проводится на дифференциально-диагностических средах (Эндо, Левина, Плоскирева, Ресселя, Гисса и др.).

Дифференциально-диагностические среды делятся на три группы:

1. среды для выявления протеолитических свойства бактерий (МПБ, мясо-пептонный желатин);

2. среды для изучения ферментации углеводов (Эндо, Плоскирева, Гисса, Ресселя);

3. среды для определения гемолитических свойств (кровяной агар).

Изучение протеолитических свойств проводиться с помощью индикаторов, позволяющих обнаруживать образование сероводорода, индола и т.д. при расщеплении белка. Для этого используют индикаторы ацетата свинца (на сероводород) и щавелевой кислоты (на индол). Индикаторы при их использовании изменяют цвет: при выделении сероводорода – чернеют, при выделении индола – краснеют. Для определения ферментации углеводов используются среды Гисса, в состав которых входят глюкоза, лактоза, маннит, мальтоза, сахароза и индикатор Андреде (карболовый фуксин, обесцвеченный содой). При ферментации того или другого углевода среда краснеет. (ПРИМЕРЫ)

Источник

Как человек вырабатывает ЭНЕРГИЮ? Что такое ПАНО? МПК (VO2MAX)? Пульсовые зоны? Аэроб и анаэроб?

Сегодня мы будем говорить про Энергию, пульс, пульсовые зоны, будем говорить про показатель VO2max. Вы наконец-то поймете, как работает ваш организм и от чего зависит ваша выносливость.

Но как получить из них энергию?

Для того, чтобы сделать это, у нас есть два способа.

Первый – аэробный. Это означает, что он протекает по следующей формуле.

Углеводы/Жиры + Кислород -> Энергия + С02

И логично, что чем больше кислорода и углеводов мы закинем, тем больше энергии у нас будет. С углеводами понятно, нужно больше кушать, а еще точнее, кушать эффективную пищу, которая будет максимально питательна и проще всего усваиваться.

Но что с кислородом? Как увеличить его количество?

Вдыхаем мы его при помощи легких. И логично, что чем больше у нас легкие, тем больше мы можем его вдохнуть.

Так вот, вдохнули мы воздух. Но усваиваем мы не весь кислород, который вдохнули.

Во-первых, нужно знать как много у нас и как эффективны наши альвеолы, грубо говоря, мешочки-усвоители.

А во-вторых, как много у нас эритроцитов, то есть красных телец, которые отвезут кислород к необходимой мышце.

Если представить, что кислород, это человек. То альвеолы — это аэропорт. А эритроциты — это самолеты. Если мало аэропортов, то мы не сможем улететь. Тем не менее, если мы попали в аэропорт и нет самолета, то мы тоже не улетим. А значит кислород не достигнет места предназначения.

Идем дальше. Посадили мы кислород на эритроциты. И теперь его нужно отправить к мышцам. Для этого у нас с вами сердце. Огромный насос, который сжимаясь и разжимаясь прокачивает кровь, заставляя ее двигаться по всему нашему телу.

И на этой стадии мы в первый раз затронем такой показатель, как пульс. Это количество циклов сжатия сердца. Грубо говоря, это скорость, с которой сердце качает нашу кровь, доставляя кислород до мышц. Чем выше пульс, тем быстрее мы доставляем кислород до тканей. Ну и про объем не забудем. Чем больше за один удар сердце прокачивает, тем лучше.

Эти части организма за то, как много кислорода получат наши мышцы, но как все это оценить? Вернемся к нашей формуле.

Дело в том, что помимо энергии, во время этой реакции выделяется углекислый газ. Который потом так же, как и кислород садится на эритроциты, уезжает в легкие и покидает наш организм с выдохом.

Итак, в нас вошел кислород, а вышел углекислый газ. На самом деле в нас вошел воздух, где кислорода примерно 20%, а вышел другой воздух, где кислорода примерно 16%.

И зная это, мы можем замерить объем потребленного кислорода. Он равен объем на входе «минус» объем кислорода на выходе.

И просто напомню, что чем больше потребление кислорода, тем больше энергии у нас получается. И тут же появляется вопрос. А вот мой организм, сколько он максимально может потреблять кислорода.

Этот показатель зависит от эффективности всей системы. И альвеол, и эритроцитов, и сердца.

Так и родился показатель МПК, Vo2max, он и отвечает на этот вопрос. На сколько эффективна моя система подачи кислорода? Сколько максимально миллилитров кислорода мы потребим за 1 минуту? но логично что двухметровый человек имеет больше легкие, больше эритроцитов, чем стандартный человек. А значит, чтобы прировнять показатели этих людей, относительный МПК считают на кг веса человека. То есть если вы весите 200кг, а ваш друг 100кг, при этом абсолютное максимальное потребление у вас одинаково, то ваш относительный мпк будет в два раза меньше, чем у вашего друга. Соответственно простой способ повысить мпк – снизить вес.

С кислородом мы все поняли. Он не ограничен в объеме, но есть лимит по скорости подачи. Можно закачать хоть 100 000 литров, но скорость подачи будет фиксирована мпк.

В тоже время углеводы и жиры у нас доступны моментально, но их запас ограничен. Можно аргументировать, что спортивное питание с быстрым усвоением может пополнить их запас. Это так, но давай сейчас об этом забудем.

Мало того, что наши запасы ограничены, так они еще и разного качества. Жиры сжигать сложнее, соответственно и получать от них энергию сложнее. Поэтому если организму нужно срочно и много, он будет работать с углеводами.

Соответственно Аэробный режим можно разделить на три подрежима: когда нам нужно мало энергии мы жжем жиры. Когда нам нужно много энергии, мы жжем углеводы, и третий, когда мы работаем на пределе кислорода — мпк.

Источник