ЧИСТЫЕ КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ ПОЛУЧЕНИЕ

В естественных условиях обитания микроорганизмы встречаются не изолированными культурами определенного рода и вида, а образуют сообщества — биоценозы. Изучение морфологических и физиологических свойств того или иного вида микроорганизмов возможно лишь при условии полной изоляции его от других видов. Для этой цели проводят выделение микроорганизмов в чистую культуру.

Чистой культурой микроорганизмов называют культуру^ которая представлена потомством одной клетки. Естественным путем получить чистую культуру почти невозможно, поэтому ее получают искусственно. В некоторых случаях выделение производится путем изолирования одной клетки микроорганизма одним из специальных приемов, затем осуществляют ее размножение на подобранной для данного микроорганизма питательной среде.

Чаще перед выделением чистой культуры из какого-либо пищевого продукта или природного субстрата (почвы, воды), в котором данный микроорганизм находится в небольшом количестве, получают накопительные культуры в элективных условиях.

Внесение клеток микроорганизма или исследуемого материала, содержащего микроорганизмы (образца почвы, пробы воды, пищевого продукта), в стерильную питательную среду для получения чистой или накопительной культуры называется посевом. Перенесение уже выращенных клеток из одной среды в другую (стерильную) называется пересевом. Накопительные культуры состоят преимущественно из клеток одного вида микроорганизма. Элективные (или избирательные) условия — это условия, способствующие развитию одной выделяемой культуры и ограничивающие развитие сопутствующих микроорганизмов. Элективные условия можно создать путем использования элективных сред. Например, элективная среда для уксуснокислых бактерий состоит из пива с добавлением 2—4% этилового спирта.

Накопительные культуры автотрофных организмов получают на средах, где единственным источником углерода является диоксид углерода; отсутствие в среде органических соединений углерода задерживает развитие гетеротрофов. Кроме использования элективных сред элективными условиями могут быть, например, повышенная температура для термоустойчивых форм, повышенная кислотность для кислотоустойчивых и т. д. В элективных условиях происходит преимущественное накопление в микробном комплексе выделяемой культуры, а сопутствующие микроорганизмы совсем не будут развиваться.

После получения накопительной культуры приступают к выделению чистой культуры. Основным методом выделения чистых культур микроорганизмов до настоящего времени является метод, предложенный Кохом. Для этого делается посев разбавленной суспензии клеток накопительной культуры на плотную среду с целью получения из каждой клетки отдельной колонии. Колония состоит обычно из клеток, развившихся от одной клетки, и является чистой культурой.

Обычно микроорганизмы выращивают при определенной постоянной температуре в термостатах — специальных шкафах или термостатных комнатах. В тех и других постоянная температура поддерживается с помощью особых терморегуляторов.

Культивирование при определенной температуре называется инкубацией, или. инкубированием.

Чистые культуры чаще всего сохраняют в пробирках на плотной среде. При этом требуется постоянно делать пересевы на свежую питательную среду. Другими способами хранения чистых культур микроорганизмов являются сохранение их на питательной среде под слоем вазелинового масла или в лиофи-лизованном состоянии. Лиофилизированные культуры получают путем особой лиофильной сушки под вакуумом замороженных клеток микроорганизмов.

В пищевой промышленности применяют чистые культуры дрожжей, молочнокислых, уксуснокислых бактерий и др., обладающих ценными для производства свойствами, что гарантирует получение стандартной продукции высокого качества. В последнее время находят успешное применение двухкомпо-нентные чистые культуры, состоящие из двух видов микроорганизмов.

Работа по получению и поддержанию чистых культур промышленных микроорганизмов осуществляется в научно-исследовательских лабораториях. Там они выделяются из различных субстратов, изучаются, а наиболее продуктивные, пригодные для производства хранятся в коллекции музея чистых культур. Чистые культуры рассылаются научно-исследовательскими отраслевыми институтами на предприятия. В заводской лаборатории микробиолог подготавливает культуру для производственного цикла, проверяет ее биологическую чистоту, активность. Разведение чистой культуры осуществляется путем посева микроорганизмов из коллекционной культуры в стерильную питательную среду и включает несколько последовательных пересевов в постепенно возрастающие объемы питательной среды.

|

Процесс разведения состоит из двух стадий: лабораторной (разведение культуры в микробиологической лаборатории) и производственной (разведение в отделении чистой культуры). После производственного разведения получают технически чистые культуры в количестве, достаточном для засева производственных емкостей. В разных производствах технически чистые культуры называют по-разному: семенные, засевные, маточные культуры и т. д. Для каждого производства разработаны свои схемы разведения чистой культуры.

При работе с чистыми культурами необходимо соблюдать. стерильность, то есть исключить попадание и развитие посторонних микроорганизмов. Имеются различные методы стерилизации.

Источник

8.1. Техника посева и выделения чистых культур микроорганизмов

Доставляемый в лабораторию материал подвергают бактериологическому исследованию в тот же день. Техника посева зависит от характера засеваемого материала, консистенции питательной среды и цели исследования.

Для проведения посевов необходимы: подлежащий исследованию материал, питательные среды, бактериологическая петля, шпатели (стеклянные, металлические), пастеровские и градуированные пипетки, металлические кюветы или поднос для переноса засеянных чашек и металлические коробки для переноса пробирок, ведро или бачок с крышками для сброса отработанного инфицированного материала, спиртовая или газовая горелка.

Жидкий материал для посева берут петлей или пипеткой. При взятии петлей жидкость должна образовать в кольце петли тонкую прозрачную пленку – «зеркало». Пипетками пользуются в том случае, когда материал засевают в большом или точно отмеряемом объеме.

Способ взятия плотного материала определяется его консистенцией. При посевах чаще всего пользуются бактериологической петлей.

Все манипуляции, связанные с посевом и выделением микробных культур, производят над пламенем горелки. Бактериальную петлю перед взятием материала прокаливают в пламени горелки, затем ее остужают так, чтобы при соприкосновении с жидкой средой она не вызывала кипения жидкости, а прикосновение к агару не сопровождалось его плавлением. Для остуживания петли лучше всего погружать ее в конденсационную жидкость пробирки со стерильной питательной средой или прикасаться к крышке чашки Петри со стерильной средой. Нельзя остужать петлю прикосновением к поверхности питательной среды, даже свободной от микробного роста, так как на ней могут находиться колонии, не видимые простым глазом.

После окончания посева петлю прожигают повторно для уничтожения находящейся в ней микробной культуры или инфицированного микроорганизмами материала.

Пипетки и шпатели, использованные для посевов, опускают в дезинфицирующий раствор.

После посева на чашках Петри со стороны дна, на пробирках – в верхней трети надписывают название засеянного материала или ставят номер анализа и дату посевов.

8.1.1. Техника посевов на плотные и жидкие питательные среды

- При посеве в жидкую питательную среду петлю с находящимся на ней материалом погружают в среду. Если материал вязкий и с петли не снимается, его растирают на стенке сосуда, а затем смывают жидкой средой. Жидкий материал, набираемый в пастеровскую или градуированную пипетку, вливают в питательную среду.

- При посеве на скошенный мясопептонный агар пробирку берут в левую руку между I и II пальцами, чтобы основание пробирки находилось на поверхности кисти руки и посев осуществлялся под контролем глаза. Пробку из пробирки вынимают правой рукой IV и V пальцами, не прикасаясь к той ее части, которая входит внутрь пробирки. Остальные три пальца правой руки остаются свободными для взятия бактериологической петли, посредством которой производится посев. Петлю держат, как писчее перо. После вынимания пробки пробирку с питательной средой держат в наклонном положении во избежание попадания в нее посторонних микроорганизмов из воздуха.

При посеве на скошенный агар петлю с находящимся на ней пересеваемым материалом вводят в пробирку до дна, опускают плашмя на поверхность питательной среды и скользящими движениями наносят штрихи снизу вверх от одной стенки пробирки к другой (рис. 8.1).

- • При посеве на поверхность плотной питательной среды из пробирки в чашки Петри пробирку фиксируют II, III и V пальцами левой руки, а крышку чашки Петри приоткрывают I и IV пальцами левой руки настолько, чтобы в образовавшуюся щель свободно проходили петля или шпатель (рис. 8.2). Небольшое количество исследуемого материала, взятого из пробирки бактериологической петлей, втирают в поверхность питательной среды у края чашки. Затем петлю прожигают, чтобы уничтожить избыток находящегося на ней материала. Линию посева начинают с того места, в котором находится материал. Бактериологическую петлю кладут плашмя на питательную среду, чтобы не поцарапать ее поверхность, и проводят штрихи по всей среде или по секторам, разграфив предварительно дно чашки (при условии, что среда прозрачна) на 4, 8 или 16 равных частей. Нужно стараться, чтобы штрихи, наносимые петлей, располагались как можно ближе друг к другу, так как это удлиняет общую линию посева и дает возможность получить изолированные колонии микробов в концевой ее части.

- • Для равномерного распределения засеваемого материала по поверхности плотной питательной среды можно пользоваться вместо петли тампоном или шпателем.

При обилии в засеваемом материале микробов они растут в виде пленки, покрывающей всю поверхность питательной среды. Такой характер микробного роста получил название сплошного или газонного. Посев газоном производят, когда нужно получить большие количества микробной культуры одного вида.

- Для посева материала в толщу плотной питательной среды готовят взвесь в стерильной водопроводной воде или в изотоническом растворе. Набирают 0,1–1 мл взвеси в пипетку (в зависимости от степени предполагаемого микробного загрязнения) и выливают в пустую стерильную чашку Петри. Вслед за этим чашку заливают 15–20 мл мясопептонного агара, расплавленного и остуженного до температуры 40– 45 «С (при такой температуре пробирка со средой, приложенная к щеке, не должна вызывать ощущения ожога). Для равномерного распределения исследуемого материала в питательной среде закрытую чашку с содержимым слегка вращают по поверхности стола.

- Посев уколом в столбик питательной среды производят в пробирку со средой, застывшей в виде столбика. Пробирку берут в левую руку как обычно, и в центре столбика до дна пробирки вкалывают петлю с находящимся на ней материалом.

- Калиброванной бактериологической петлей (диаметр 2 мм, емкость 0,005 мл) производят посев мочи на сектор А чашки Петри с простым агаром, сделав около 40 штрихов. Затем петлю прожигают и производят 4 штриховых посева из сектора А в сектор I, из сектора I в сектор II и из сектора II в сектор III, каждый раз после прожигания петли (рис. 8.3).

Чашки инкубируют при температуре 37 °С в течение 18– 24 ч, после чего подсчитывают количество колоний, выросших в разных секторах, и определяют количество бактерий в 1,0 мл по приведенной табл. 8.1 (этот метод принят для определения степени бактериурии).

Таблица 8.1. Определение количества бактерий в 1 мл методом секторных посевов*

Количество колоний в секторах

Количество бактерий в 1 мл

*Приказ № 535 от 22 апреля 1985 г. «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений» (Москва, 1985).

8.1.2. Методы выделения чистых культур

Чистой культурой принято называть совокупность однородных микроорганизмов, относящихся к одному виду, полученных из массы одной колонии, клетки которой идентичны по морфологическим, тинкториальным, культуральным, метаболическим и генетическим признакам, так как по существующим представлениям микробная колония является популяцией бактериальных клеток, возникшей в результате размножения единственной материнской клетки. Микробная колония являются аналогом клона.

Чистые культуры микроорганизмов одного вида, выделенные из различных источников, могут отличаться друг от друга незначительным отклонением морфологических, культуральных или биохимических признаков, не выходя за пределы своего вида или подвида. Такие культуры называют штаммами. Вместо ранее именованных типов в зависимости от характера изменившегося признака их обозначают морфоварами (отличные по морфологическим признакам), сероварами (имеющие антигенные отличия), биоварами (отличающиеся биологическими свойствами).

Чистая культура необходима для изучения морфологических, культуральных, биохимических и антигенных свойств, по совокупности которых определяется видовая принадлежность исследуемого микроорганизма.

Для выделения чистых культур микробов из материалов, содержащих обильную смешанную микрофлору, предложено много различных методов. Наибольшее распространение получил метод механического разъединения микроорганизмов, находящихся в исследуемом материале, с целью получения изолированных колоний на поверхности или в глубине питательной среды. Очень широко применяются селективные питательные среды, стимулирующие развитие тех микроорганизмов, чистую культуру которых предполагается выделить. Некоторые виды микробов обладают высокой чувствительностью к воздействию определенных факторов внешней среды. Индивидуальная устойчивость микробов к тому или иному фактору была использована для разработки методов выделения чистых культур путем умерщвления сопутствующей микрофлоры. Этим способом производится выделение споровых форм микробов, устойчивых к действию высокой температуры, микобактерий туберкулеза, безразличных к действию концентрированных растворов минеральных кислот, в отличие от остальных микробов, содержащихся в мокроте.

При выделении чистой культуры патогенных микробов из патологического материала, загрязненного посторонней микрофлорой, прибегают иногда к заражению лабораторных животных, восприимчивых к тому виду микроба, который предполагается выделить из исследуемого материала. Биологический метод выделения чистой культуры применяется при исследовании мокроты на содержание в ней пневмококков, микобактерий туберкулеза.

Получение чистой культуры методом рассева в глубине среды (по Коху). Три пробирки, содержащие по 15 мл мясопептонного агара, ставят в водяную баню для расплавления агара. Расплавленную среду остужают до температуры 43–45 °С. В пробирку вносят одну бактериологическую петлю исследуемого материала. Для лучшего перемешивания материала со средой засеянную пробирку вращают несколько раз, зажав между ладонями. После этого одну петлю (прокаленную и остуженную) содержимого 1-й пробирки переносят во 2-ю и таким же образом из 2-й в 3-ю. Приготовленные разведения микробов выливают из пробирок в стерильные чашки Петри, обозначенные номерами, соответствующими номерам пробирок.

После застудневания среды с исследуемым материалом чашки помещают в термостат. Количество колоний в чашках с питательной средой уменьшается по мере разведения материала.

Выделение чистой культуры по способу Дригальского. Расплавленную питательную среду разливают в три чашки Петри. Застывшую среду обязательно подсушивают, так как влажная поверхность ее способствует образованию сливного роста. В первую чашку вносят одну каплю исследуемого материала и стерильным шпателем втирают его в поверхность питательной среды. Далее, не прожигая шпателя и не набирая нового материала, шпатель переносят во 2-ю, а затем и 3-ю чашки, втирая в поверхность питательных сред оставшийся на нем материал.

Метод рассева по поверхности, предложенный Дригальским, является наиболее употребительным для получения чистой культуры микробов. Вместо шпателя можно пользоваться петлей. Материал на питательной среде распределяют параллельными штрихами по всей чашке в одном направлении. Затем, повернув чашку на 90°, проводят штрихи в направлении, перпендикулярном первым штрихам. При таком способе посева материал, находящийся в петле, расходуется постепенно, и по линиям штрихов, нанесенных в конце посева, вырастают изолированные колонии микробов.

Выращивание и выделение чистых культур анаэробов. Для выращивания анаэробов необходимо создать определенные условия, сущность которых заключается в удалении молекулярного кислорода из питательной среды и пространства, окружающего эти культуры. Другим обязательным условием, обеспечивающим выделение анаэробов из исследуемого материала, является внесение большого количества посевного материала в питательную среду.

Единственным отличием питательных сред, применяемых для выращивания анаэробов, служит пониженное содержание в них свободного кислорода. Самым простым способом удаления растворенного кислорода является кипячение. Непосредственно перед посевом материала пробирки с питательными Средами кипятят на водяной бане в течение 10–20 мин. При кипячении из среды вытесняется воздух и, следовательно, удаляется кислород. Свежепрокипяченную питательную среду быстро охлаждают, погружая в лед или подставляя под струю холодной воды, чтобы не дать ей насытиться кислородом воздуха, и используют для посева. Для уменьшения диффузии кислорода из воздуха питательные среды заливают сверху стерильным вазелиновым или парафиновым маслом (толщина слоя 1–1,5 см). Засев среды производят пипеткой сквозь масло в наклонном положении пробирки.

В качестве редуцирующих веществ используют глюкозу, аскорбиновую кислоту, цистеин, гликокол, глутатион. Активно связываются с кислородом животные ткани паренхиматозных органов. На этом свойстве животных клеток основано приготовление питательной среды Китта – Тароцци (рецепт 161), широко применяемой для выращивания анаэробов. В жидкие питательные среды помещают иногда пористые вещества: вату, пемзу, которые адсорбируют на своей поверхности пузырьки воздуха.

Для создания бескислородных условий используют физические, химические и биологические факторы.

Физические способы культивирования анаэробов:

- • способ Виньяля – Вейона. Берут 4–5 пробирок с 0,5 % расплавленным и охлажденным до температуры 40–45 °С сахарным агаром. В содержимое одной из них вносят пипеткой небольшое количество исследуемого материала и тщательно размешивают. Для уменьшения концентрации материала с целью получения изолированных колоний засеянную среду в количестве, соответствующем объему внесенного материала, переносят из 1-й пробирки во 2-ю, из 2-й в 3-ю. Затем содержимым каждой пробирки заполняют капилляры трех пастеровских пипеток.

Чтобы предупредить застывание питательной среды в момент насасывания ее в пипетки, пока их кончик не обломлен, пипетки погружают на 3–5 мин в стерильную воду с температурой 45–50 °С. После заполнения вытянутый конец трубки запаивают и помещают в стеклянный цилиндр с ватой на дне. Через 2–3 сут в столбике агара вырастают ясно видимые колонии микробов-анаэробов. Выросшие колонии легко изолировать. Для этого капилляр надрезают напильником выше уровня намеченной колонии, надламывают, а колонию микроба, находящуюся в агаре, извлекают петлей и пересевают в свежую питательную среду;

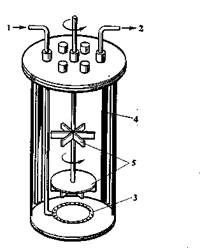

- • выращивание анаэробов в условиях вакуума. Вакуумные условия для выращивания анаэробов создают в анаэростате или эксикаторе. Исследуемый материал или культуру микробов засевают в пробирки с жидкой средой или в чашки Петри с плотной питательной средой. Посевы помещают в анаэростат, затем присоединяют его к насосу и выкачивают воздух. Степень разреженности воздуха определяют по показаниям вакуумметра. Колонии анаэробов в вакуумных условиях растут на поверхности плотной питательной среды.

Химические методы выращивания анаэробов (метод Аристовского). Материал, исследуемый на наличие анаэробов, засевают на среду в чашки Петри и помещают их в эксикатор, на дно которого кладут химический поглотитель кислорода: гидросульфит натрия или пирогаллол. В расширенную часть сосуда устанавливают на подставке чашки с посевами. Прибор закрывают крышкой и помещают в термостат при температуре 37 *С на 24–48 ч.

Биологический метод выращивания анаэробов (по Фортнеру). В чашку Петри наливают толстым слоем 5 % кровяной агар с 1–2 % глюкозы. Посередине чашки в питательной среде вырезают стерильным скальпелем канавку шириной 1–1,5 см, которая делит питательную среду на две половины. Одну из них засевают культурой анаэробов или исследуемым на их наличие материалом, другую половину – культурой аэробов: чудесной палочкой (Serratia marcescens) или кишечной палочкой (Escherichia coli). Перед посевом чашки подсушивают в термостате, чтобы аэробы вместе с капельками влаги не могли попасть на другую сторону чашки. Засеянные чашки закрывают, а свободное пространство между дном и крышкой заклеивают лейкопластырем, чтобы предупредить поступление в чашку кислорода извне. В термостате чашки устанавливают вверх дном. Быстро растущие аэробы, поглощая находящийся в чашке кислород, создают тем самым благоприятные условия для роста анаэробов.

Анаэростат для культивирования анаэробов. Анаэростат – прибор для выращивания микробов в анаэробных условиях – представляет собой толстостенную металлическую или пластиковую камеру с герметически привинчивающейся крышкой, на которой имеются вакуумметр и два крана для присоединения к вакуум-насосу. Вместо кислорода в нем используются газовые смеси.

Источник