Белковые гидролизаты

В СССР были разработаны два способа производства белковых гидролизатов: кислотный (химический) и ферментативный (биохимический). Оба эти способа внедрены в промышленность.

Наиболее ценные с физиологической точки зрения гидролизаты получают ферментативным способом. В ферментативном гидролизате сохраняются все аминокислоты, содержащиеся в сырье, в том числе и такие дефицитные аминокислоты, как триптофан и лизин, которые разрушаются при кислотном гидролизе.

Кроме того, ферментативный гидролизат содержит также продукты гидролиза углеводов (органические кислоты, спирты и др.) и биологически активные вещества, накапливаемые грибом Aspergillus oryzae.

Ферментативный гидролиз осуществить проще — для этого не нужно сложной эмалированной аппаратуры, без которой нельзя обойтись при кислотном гидролизе.

Однако при ферментативном гидролизе содержащийся в сырье белок не полностью расщепляется до аминокислот. Часть белка остается в отходах. Кислотный гидролиз позволяет почти весь белок, содержащийся в сырье, перевести в аминокислоты, в связи с чем в этом случае сырье используется более полно.

Одним из больших недостатков, ограничивающих применение кислотного гидролизата, является большое содержание поваренной соли в нем; она образуется в результате нейтрализации соляной кислоты по окончании гидролиза двууглекислым натрием (содой).

Обессоливание кислотного гидролизата — проблема, над которой сейчас работают многие исследователи.

В последнее время начинают внедрять в практику смешанный способ производства белковых гидролизатов. Вначале сырье подвергают ферментативному расщеплению с помощью ферментов гриба Aspergillus oryzae, а затем оставшуюся массу обрабатывают соляной кислотой с целью использования остаточного белка. Полученные гидролизаты смешивают. При таком способе производства используются преимущества обоих видов гидролиза — ферментативного и кислотного.

Белковые гидролизаты представляют собой светло-коричневую жидкость со специфическим грибным запахом и вкусом.

Химический состав белковых гидролизатов (в %) приведен в табл. 19.

Ферментативный гидролизат (по данным О. А. Резвецова)

Кислотный гидролизат (по даннымК. А. Степчкова, Е. Н. Волкова)

Источник

Гидролизат белка: описание, особенности, применение

Гидролизаты белка применяются в медицинской и пищевой промышленности, а также в микробиологии. Их производство основано на расщеплении органических соединений. Полученный состав легче усваивается организмом человека и животных, имеет высокую питательную ценность. Особенно важное значение эти соединения имеют в изготовлении гипоаллергенных детских молочных смесей.

Описание

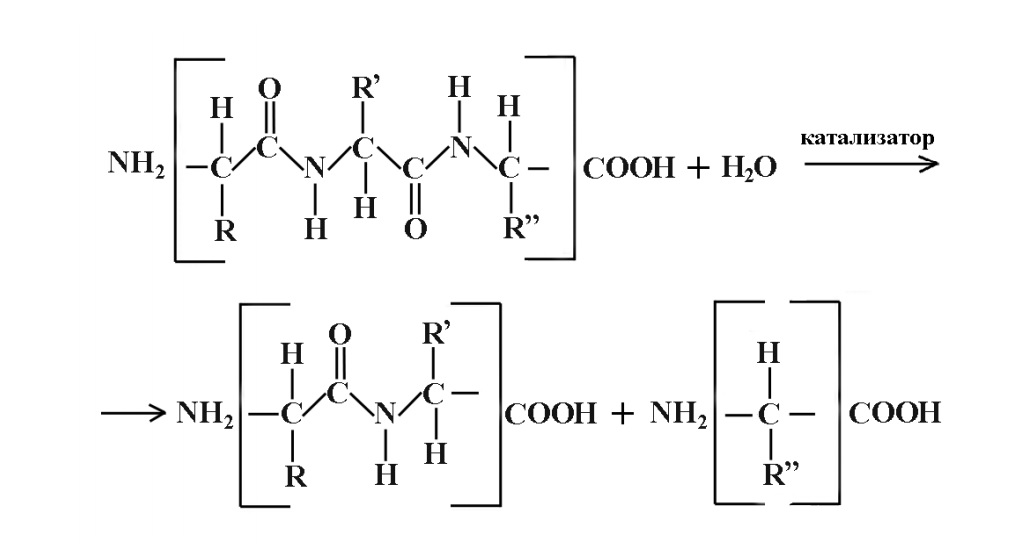

Гидролизаты белка – это вещества, получаемые в результате разложения белка при реакции с водой. Расщепление происходит в присутствии катализаторов: кислот, щелочей или ферментов. В результате пептидные связи высокомолекулярной цепочки разрушаются, а конечный продукт представляет собой сложную смесь, состоящую из отдельных аминокислот, их натриевых солей и остатков полипептидов. Этот процесс на примере трипептида показан на картинке ниже.

Гидролизаты различных видов белков, полученные при одинаковой глубине их расщепления, имеют идентичный состав. Данные вещества – это ценные биологически активные соединения, так как аминокислоты являются основным источником питания для тканей и их «строительным материалом», а пептиды участвуют в синтезе аминокислот, выполняют посредническую роль в обменных процессах и служат иммуномодуляторами.

Основные составляющие гидролизатов белка изображены на иллюстрации ниже.

В конечном продукте в наибольшем количестве содержатся такие аминокислоты, как:

- глютаминовая;

- аспарагиновая;

- пирролидин-α-карбоновая (пролин);

- 2-амино-5-гуанидинпентановая (аргинин);

- 2-аминопропановая (аланин);

- 2-амино-4-метилпентановая (лейцин).

Свойства и особенности

Гидролизаты белка обладают следующими биологическими характеристиками:

- высокая физиологичность;

- хорошая усваиваемость при различных способах введения в организм;

- отсутствие токсичности, антигенности, аллергических реакций;

- негормональная природа соединений.

Главными физико-химическими критериями для использования этих веществ являются:

- вязкость;

- способность растворяться в воде;

- эмульгирование;

- геле-и пенообразование.

Данные параметры зависят от вида исходного сырья, способа расщепления, применяемых реагентов, условий технологического процесса. Для отдельных видов гидролизатов характерны следующие особенности:

- соевые продукты гидролиза плохо растворимы при pH = 4-5,5;

- сывороточные, казеиновые, мясные гидролизаты проявляют хорошую термостабильность в присутствии солей двухвалентных металлов при нагревании до 130 °С;

- соединения, полученные на основе рыбных отходов, хорошо растворяются даже при низкой степени расщепления;

- глубокий гидролиз, применяемый для получения гипоаллергенных составов, приводит практически к полной потере эмульгирующих свойств (кроме гидролизатов на основе белка рыбы);

- в присутствии нейтральных солей щелочных металлов растворимость белковых веществ изменяется (например, ионы калия приводят к ее повышению);

- вязкость гидролизатов значительно ниже по сравнению с исходными белками, а при их нагревании не происходит образование гелевых структур. Это благоприятно влияет на создание пищевых продуктов с высоким содержанием ценных азотистых соединений.

Классификация гидролизатов белка производится по 2 основным критериям. А именно:

- По типу сырья – рыбные, соевые, молочные, казеиновые, сывороточные, соевые, мясные, яичные. Гидролиз белковых отходов различных отраслей промышленности является одним из эффективных способов их утилизации.

- По способу переработки – глубокая, средняя (5-6 суток) и низкая (5-72 ч) степень расщепления (содержание аминокислот не менее 50, 25 и 15 % соответственно).

Для изготовления лечебного питания и терапевтических средств наиболее часто используют соединения на основе коровьего молока (целый белок, створоженное молоко или сыворотка), полученные ферментативным расщеплением. Гидролизаты животных белков применяют в микробиологии, вирусологии, ветеринарии. Соевые продукты также обладают гипоаллергенным и гипохолестеринемическим свойством.

Гидролизаты сывороточного белка имеют аминокислотный состав, близкий к таковому в мышечной ткани человека, а по количеству незаменимых аминокислот они превосходят все остальные виды сырья животного и растительного происхождения.

Получение

Различают 3 основных способа производства данных соединений:

- Кислотный гидролиз с применением в качестве катализатора соляной или серной кислоты. Процесс происходит при нагреве до 100-130 °С и давлении в 2-3 атмосферы. Этот метод наиболее распространен, так как благодаря ему достигается глубокая степень расщепления и исключается риск бактериального загрязнения. Продолжительность реакции составляет 3-24 ч. Наилучшая эффективность – в отношении фибриллярных белков. Недостатком данного способа является то, что при этом разрушаются многие ценные аминокислоты, витамины и образуются побочные токсичные продукты, которые требуют дополнительной очистки.

- Щелочной гидролиз. Этот метод применяют реже (в основном при обработке створчатых моллюсков и рыбы), потому что происходит нежелательное преобразование аминокислот, формируются лантибиотики (антимикробные полипептиды бактериального происхождения).

- Ферментативный гидролиз. Лишен недостатков двух предыдущих технологий и обладает высокой эффективностью. Процесс происходит при невысокой температуре (25-50 °С), кислотности среды, близкой к нейтральной, и атмосферном давлении. Это позволяет сохранить наибольшее количество биологически активных компонентов.

В качестве ферментов применяют следующие вещества:

- пищеварительный панкреатин, трипсин, химотрипсин (особенно эффективны при обработке мяса и крови);

- растительные соединения: фицин, папаин, бромелин;

- бактериальные ферменты: протосублитин, рапидоза;

- вещества, синтезированные при помощи грибковых культур: протооризаны, римопротелин, протелин и другие.

Полный гидролизат белка содержит полноценный набор аминокислот в оптимальном соотношении, что является особенно важным для диетических, медицинских и ветеринарных целей. Такой состав можно получить при глубокой переработке сырья, при многочасовом кипячении раствора в присутствии кислотных катализаторов.

Применение

Гидролизаты белка используют в таких отраслях, как:

- Медицинская (изготовление лекарственных препаратов, лечебное питание для профилактики белковой недостаточности, терапия патологий костно-мышечной и соединительной ткани, нарушения обмена веществ).

- Пищевая (производство мясных полуфабрикатов, желатина, вин, съедобных пленок и покрытий, рыбных консервов, соусов, хлебопекарных изделий, высококалорийных добавок для спортсменов).

- Микробиологическая (изготовление диагностических питательных сред).

- Производство комбикормов.

Сельское хозяйство

В качестве кормовой добавки белковые гидролизаты из мяса, рыбы, крови и молока применяются в следующих случаях:

- для повышения неспецифического иммунитета у ослабленных, больных животных;

- с целью получения большего привеса;

- в качестве адаптогена в стрессовых ситуациях и при наличии факторов риска (высокая заболеваемость и смертность среди птиц и животных);

- при нарушении обмена веществ и отставании в развитии.

Кроме этого обогащенные корма позволяют добиться улучшения качества меха у пушных зверей.

Молочные смеси: гидролизаты белков в детском питании

Коровье молоко, являющееся основным сырьем детских смесей для искусственного грудного вскармливания, может вызывать аллергические реакции. Наибольшей активностью в этом отношении обладают высокомолекулярные белки сыворотки: альфа-лактоальбумин, бета-лактоглобулин и казеин.

Самым эффективным способом снижения аллергенности молока в настоящее время является получение гидролизатов молочного белка с помощью ферментов и их последующая ультрафильтрация. Такие смеси содержат низкомолекулярные пептиды с молекулярной массой меньше 1500 Д, а их переносимость среди детей, страдающих аллергией, составляет не менее 90 %.

По типу белка, который используется для изготовления молочного продукта, смеси разделяют на казеиновые, сывороточные (наиболее распространенные), соевые, смешанные. Их назначают также при нарушении всасывания питательных веществ в кишечнике и для профилактики пищевой аллергии.

Источник

Способ производства гидролизатов белков

Владельцы патента RU 2374893:

Изобретение касается способа для производства гидролизатов из сырья растительного и животного происхождения, содержащего белок. Расщепление сырья проводят в водной среде при температуре в диапазоне от 180°С до 220°С в течение времени реакции от 25 до 45 мин. При этом поддерживают давление в реакционной камере в диапазоне от 50 до 75 бар. Полученная суспензия после процесса расщепления разделяется на осадок, который содержит нерастворимые составные части исходного материала и верхний водный слой, в котором растворены продукты расщепления сырья. Изобретение позволяет производить гидролизаты определенного диапазона молекулярного веса без технологических шагов для регулировки значения рН и без ферментативных технологических шагов. 9 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение касается способа производства гидролизатов из сырья растительного и животного происхождения, содержащего белок.

Содержащие белок природные продукты и продукты расщепления растительного и животного происхождения могут быть разнообразными способами подготовлены для дальнейшего материального использования. Как правило, для этого необходимо, с одной стороны, расщепить макромолекулы (белки) в аминокислотах, а с другой стороны, пептиды, которые состоят из нескольких аминокислот.

Известен гидролиз белков, который за счет добавления кислот или щелочей под воздействием температуры ведет к образованию смеси аминокислот. После расщепления белка необходимо нейтрализовать раствор. Однако при гидролизе кислот разрушается важная, имеющая экономическое значение, кислота триптофан.

Расщепление белков может проводиться также ферментативно с помощью протеаз микробного происхождения. При этом используются как эндопептидазы, которые разлагают пептидные цепочки на различные фрагменты в соответствии со спецификой расщепляющего воздействия, так и экзопептидазы, которые дают аминокислоты.

Методы и способы ферментативного гидролиза белка в зависимости от значения рН, представлены среди прочих в GB 846682, RU 2132142 и US 6221423.

Макромолекулы сложных материалов из животных и растительных отходов, такие как углеводороды, жиры и белки, могут быть также расщеплены под воздействием повышенного давления и повышенной температуры. Возникшие таким образом фрагменты становятся доступными микробно поддерживаемой энергетической обработке, например образованию метана.

В US 6365047, ES 2162462T и DE 10117321 представлен уровень техники гидролиза под воздействием давления и температуры в отношении технологических решений.

В DE 10113537 описывается обработка под давлением / воздействием температуры для мясокостной муки. Преимущественно с точки зрения деактивации возбудителя BSE инфицированной мясокостной муки и мясного фарша в щелочной среде на водную суспензию мясокостной муки воздействуют давление в 2,5 бара и температура в 150°С по меньшей мере в течение 15 минут.

Согласно ЕР 1406508 мясокостная мука, не содержащая BSE, расщепляется в ходе тотального гидролиза белка мясокостной муки на аминокислоты с добавлением кислот/щелочей и при необходимости в ходе последующей обработки протеазами. За процессом расщепления должна следовать нейтрализация (прототип).

Однако все эти способы, включая прототип, не обеспечивают возможность производства гидролизатов с молекулярным весом в определенном диапазоне без регулирования значения Ph и/или использования ферментов.

Задачей настоящего изобретения является создание способа, с помощью которого можно производить гидролизаты белка определенного диапазона молекулярного веса без использования регулирования значения рН и без использования ферментов.

Решение этой задачи достигается с помощью признаков пункта 1 формулы изобретения.

Согласно ему способ производства гидролизатов белка из растительного или животного сырья, содержащего белок, характеризующийся тем, что расщепление сырья проводят в водной среде при температуре в диапазоне от 180 до 220°С в течение времени реакций от 25 до 45 мин, при этом поддерживают давление в реакционной камере в диапазоне от 50 до 75 бар, полученную суспензию после процесса расщепления разделяют на осадок, который содержит нерастворимые компоненты исходного материала и верхний водный слой, в котором растворены продукты расщепления сырья.

Предпочтительные варианты усовершенствования изобретения указаны в зависимых пунктах формулы.

В одном варианте реализации изобретения расщепление происходит непрерывно в трубчатых реакторах (фиг.1) или по интервальному принципу.

В еще одном варианте изобретения процесс расщепления контролируют посредством текущих измерений размера молекул пептидов в верхнем водном слое.

В еще одном варианте реализации предусмотрено, что перед помещением в реактор сырье перерабатывают с водой в коллоидной мельнице с определенной степенью измельчения и в течение определенного времени, предпочтительно от 15 до 60 минут. Преимущественным образом при этом достигается предварительное раскрытие молекулы.

Еще один вариант реализации предусматривает, что температурный диапазон расщепления выбирают от 180°С до 220°С и устанавливают целенаправленное давление величиной, равной от 1,1 до 10-кратного значения давления пара при соответствующей температуре. Таким образом преимущественно обеспечивается единое жидкое состояние фазы внутри системы. За счет постоянно жидкого состояния суспензии обеспечивается ее непрерывная и бесперебойная подача.

В еще одном варианте реализации в качестве сырья для расщепления белка предпочтительно используют прошедшие предварительную обработку в ходе шагов очистки и экстракции растительные и животные материалы, в частности мясокостную муку.

В еще одном варианте реализации сырье просеивают для получения определенного размера частиц, предпочтительно менее 2 мм.

В еще одном варианте реализации перерабатывают молотую массу при ее концентрации от 5 до 40% в водном растворе и/или после осаждения молотой массы перерабатывают верхний водный слой суспензии.

Еще один вариант реализации предусматривает, что осуществляют циркуляцию суспензии. В частности для того, чтобы подавать суспензию в циркуляционный контур, подходит бустерный насос. Технологический насос подключается для обеспечения требуемого давления суспензии.

В еще одном варианте реализации изобретения предусматривается, что после снятия давления с продукта реакции отделяют твердые компоненты от растворенных в воде.

Растворимый продукт расщепления в жидкой или высушенной форме может быть использован для химических процессов. При этом растворимая смесь продуктов расщепления в жидкой или высушенной форме может быть использована для питательных сред для культивации микробов.

Посредством таких параметров, как температура, давление и время реакции, в реакторе задается образец условий расщепления белка. При этом, в частности, давление постоянно находится выше собственного давления водяного пара, чтобы обеспечить постоянное соблюдение однофазной системы в процессе реакции.

Удивительным образом было установлено, что посредством управляемого воздействия давления/температуры и времени реакции, также и без изменения значения рН и добавления ферментов, можно получить определенную смесь пептидов и аминокислот из сырья, содержащего белок. При строгом соблюдении заданных систематических кривых (фиг.2) с помощью предлагаемого способа получают продукт, который может быть использован в качестве сырья для биотехнологических и химических процессов.

За счет анализа размера молекул пептидов и микробной применимости продуктов расщепления осуществляется контроль над процессом. Благодаря использованию защитного газа можно исключить нежелательные побочные реакции.

Настоящее изобретение предоставляет собой способ для материальной обработки мясокостной муки, который можно вариативно использовать в зависимости от требуемых технологических условий, зависящих от конкретного продукта.

Способ, положенный в основу изобретения, вместе с тем подходит и для обеспечения разрушения возбудителя BSE, если управление процессом согласно изобретению осуществляется таким образом, что молекулярный вес отдельных компонентов смеси пептидов и аминокислот составляет менее 20 кДа. Известно, что молекулярный вес BSE-возбудителя составляет от 27 кДа до 30 кДа (Prusiner, St. В. (1996) TIBS 21, 482-487: Molecular biology and pathogenesis of priori diseases).

Способ может реализовываться как в непрерывно работающих трубчатых реакторах, так и в периодически действующих реакторах. Трубчатые реакторы обеспечивают наибольшее преимущество, поскольку объем реактора можно в любое время скорректировать в зависимости от изменяющегося качества исходного материала.

Далее изобретение поясняется чертежами.

Фиг.1 представляет схему, иллюстрирующую технологический процесс,

Фиг.2 — примерное представление системных кривых (температура-время реакции) в реакторе непрерывного режима работы,

Фиг.3 — примерное представление зависимости способа по настоящему изобретению от времени реакции и температуры,

Фиг.4 — примеры реализации (с примера R1 по пример R5).

На Фиг.1 представлен пример, схематично поясняющий реализацию способа согласно изобретению.

Перед подачей сырья в бункер 1 сырье просеивается, чтобы удалить посторонние и слишком крупные частицы. Затем сырье выводится из бункера 1 посредством известного разгрузочного устройства 2 и смешивается в резервуаре 3 для перемешивания с водой, затем измельчается и преобразуется в суспензию с определенным размером частиц посредством коллоидной мельницы 4. Благодаря измельчению в коллоидной мельнице 4 суспензии придается однородность, и за счет механического растворения биомассы достигается лучшее гидротермальное расщепление белка. Чтобы предотвратить образование осадка и отложений, суспензия перемешивается в резервуаре 3 для перемешивания.

После получения суспензии бустерный насос 5, обычный, имеющийся в продаже, всасывает суспензию и подает ее по циркуляционному контуру обратно в резервуар 3 для перемешивания. В резервуаре 3 опять производится перемешивание.

Подвод в технологический насос 6 осуществляется из напорного трубопровода бустерного насоса 5. Благодаря технологическому насосу 6 со стороны установки устанавливается давление в 5-220 бар, предпочтительно в 40-100 бар.

Затем суспензия сначала попадает в теплообменник 7, в котором она нагревается за счет противоположного потока продукта расщепления, выходящего из реактора 8. При этом суспензия нагревается, примерно с 20 до 120-140°С. Продукт расщепления охлаждается при этом, примерно с 140-250°С до 30-60°С.

После теплообменника 7 суспензия направляется в реактор 8. Реакционное пространство содержит несколько трубчатых реакторов, которые включены последовательно. Реактор 8 нагревается снаружи, и суспензия нагревается до температуры в 140-250°С. После поступления в реактор 8 под воздействием давления и температуры белки в сырье расщепляются на пептиды и аминокислоты.

Посредством статических смесительных устройств в теплообменнике 7 и/или перед реактором 8 и/или в реакторе 8 существует возможность перемешать поток вещества.

После выхода продукта расщепления из реактора 8 и охлаждения его в теплообменнике 7 его давление снижается посредством редукционного клапана 9 до давления окружающей среды. Это уменьшение давления может быть одноступенчатым и/или двухступенчатым, однако предпочтительно одноступенчатое. Газы, образующиеся в камере 10 снятия давления, отводятся во внешний очиститель 15 отработанных газов, чтобы отделить возможно содержащиеся в них пахучие вещества.

Гидролизат, собранный в камере 10 снятия давления, далее обрабатывается в центрифуге/декантаторе 11 таким образом, что при этом отделяется имеющийся осадок. Осадок собирается в резервуаре 12 для осадка. Затем полученная таким образом растворимая фаза (верхний водный слой) отделяется посредством фильтра 13, предпочтительным образом посредством мембранного фильтра. Полученный таким образом фильтрат можно просушить в сушилке 14 или использовать в полученном виде или в жидкой форме.

На Фиг.2 показаны системные кривые температура-время реакции при непрерывном осуществлении способа. При соблюдении определенных параметров температуры и времени реакции при заданном давлении в способе гидролиза посредством температуры и давления достигается определенный средний молекулярный вес белков. В качестве дополнительных факторов влияния рассматриваются параметры установки и содержание сухой субстанции в суспензии. Можно констатировать явное влияние времени реакции и температуры. Чтобы получать одинаковые продукты, необходимо повышать температуру при меньшем времени реакции и выбирать более длительное время реакции при более низких температурах. При реализации способа согласно верхней системной линии в среднем получают молекулы с молекулярным весом в 10 кДа.

При реализации способа согласно средней линии в среднем получают молекулы с молекулярным весом в 15 кДа, а при реализации способа согласно нижней линии в среднем получают молекулы с молекулярным весом в 25 кДа.

На Фиг.3 показана зависимость способа согласно настоящему изобретению (расщепление белка) от времени реакции и температуры расщепления. Можно констатировать следующие зависимости:

1. С повышением температуры снижается средний молекулярный вес пептидов. При этом расщепляется больше белка и получаются более мелкие фрагменты белка (пептиды и аминокислоты).

2. С повышением времени реакции средний молекулярный вес снижается при равной температуре. Соответственно, более длительное время реакции вызывает дальнейшее расщепление белков на более мелкие фрагменты.

3. Данные записывались по каждой установке при определенных значениях давления. Изменения этих факторов воздействия вызывают различные результаты расщепления при гидролизе под высоким давлением.

На Фиг.4 представлены примеры R1, R2, R3, R4 и R5 реализации изобретения. Представлены различные технологические параметры (давление, температура, время реакции). На примерах доказывается, что при определенных установках давления, температуры и времени реакции получают различные значения среднего молекулярного веса.

Изобретение поясняется подробнее на примерах реализации.

В качестве сырьевого продукта используется производимая на предприятиях, перерабатывающих побочные продукты убоя скота, мясокостная мука. Мясокостная мука просеивается, чтобы удалить посторонние и слишком крупные частицы (>2 мм). В резервуаре 3 для перемешивания при перемешивании с помощью коллоидной мельницы 4 создается 30%-ная суспензия мясокостной муки с водой. Технологический насос 6 подает суспензию из приемного резервуара и уплотняет ее до давления в >50 бар (избыточн.). Температура в реакторе 8 составляет >200°C, время реакции — 30 минут и расход 100 кг/ч. После расщепления суспензия гидролизата проходит одноступенчатое уменьшение давления с технологического давления до давления окружающей среды.

Затем собранный гидролизат отделяется посредством сепарации и фильтрации от осадка. Затем проводится фильтрация с помощью мембранного фильтра 13 с частотой среза, соответствующей молекулярной массе от 20 кДа. Фильтрат предпочтительным образом высушивается в распылительной сушилке 14. При температуре приточного воздуха 300°С и температуре вытяжного воздуха 95°С получают сухой сыпучий порошок.

Выход сухого порошка составляет 35% относительно сухой субстанции исходного вещества. Протеиногенные соединения (пептиды, аминокислоты) составляют около 89% сухой субстанции продукта. Гель-хроматография продукта показывает, что средний молекулярный вес пробы составляет около 7 кДа.

В качестве сырьевого продукта используется производимая на предприятиях, перерабатывающих побочные продукты убоя скота, мясокостная мука категории II. Создается молотая масса из 70 г мясокостной муки в 350 мл воды. Эта масса подается в периодический реактор. При помешивании доводится до температуры в 200°С. В азотной атмосфере давление увеличивается до 100 бар. Время реакции составляет 120 минут.

Проба сепарируется в центрифуге в течение 20 минут при 3000 г. Нерастворимые компоненты (осадок) отделяются, а верхний водный слой используется как продукт реакции для дальнейшей аналитики.

Выход продукта составляет 58% относительно сухой субстанции исходного вещества. Протеиногенные соединения (пептиды, аминокислоты) составляют около 81% сухой субстанции продукта. Гель-хроматография продукта показывает, что 100% пробы имеет молекулярный вес 6 КОЕ/мл. Так как измерение OD линейно пропорционально количеству клеток только до значения около 0,3, при более высокой OD необходимо разбавлять пробу.

Определение количества микроорганизмов с помощью лопаточки

При определении количества живых микроорганизмов определяются клетки, которые в состоянии образовать колонию. Результат указывается в „колониеобразующих единицах» (КОЕ). При разбавлении в соотношении 1:10 из пробы получают серию разбавлений до ожидаемого количества клеток (например, 10 8 клеток/мл), а последние три разбавления наносятся лопаточкой на пластины. Пластины выращиваются в течение 24 часов, высчитывается количество колоний и рассчитывается на КОЕ/мл.

2) разгрузочное устройство,

3) резервуар для перемешивания,

4) коллоидная мельница,

5) бустерный насос,

6) технологический насос,

9) редукционный клапан,

10) камера для снятия давления,

12) резервуар для осадка,

14) распылительная сушилка,

15) очиститель отработанных газов.

1. Способ производства гидролизатов белка из растительного и животного сырья, содержащего белок, характеризующийся тем, что расщепление сырья проводят в водной среде при температуре в диапазоне от 180 до 220°С в течение времени реакции от 25 до 45 мин, при этом поддерживают давление в реакционной камере в диапазоне от 50 до 75 бар, полученную суспензию после процесса расщепления разделяют на осадок, который содержит нерастворимые компоненты исходного материала и верхний водный слой, в котором растворены продукты расщепления сырья.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что расщепление происходит непрерывно в трубчатых реакторах или по интервальному принципу.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс расщепления контролируют посредством текущих измерений размера молекул пептидов в верхнем водном слое.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что процесс расщепления контролируют путем поддержания зависимости температура — время реакции при заданном давлении.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед помещением в реактор сырье перерабатывают с водой в коллоидной мельнице с определенной степенью измельчения и в течение определенного времени, предпочтительно от 15 до 60 мин.

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве сырья для расщепления белка предпочтительно используют прошедшие предварительную обработку в ходе шагов очистки и экстракции растительные и животные материалы, в частности, мясокостную муку.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что сырье просеивают для получения частиц менее 2 мм.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что перерабатывают молотую массу при ее концентрации от 5 до 40% в водном растворе и/или после осаждения молотой массы перерабатывают верхний водный слой суспензии.

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что осуществляют циркуляцию суспензии.

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что после снятия давления с продукта реакции отделяют твердые компоненты от растворенных в воде.

Источник