- Урок 5. Психология принятия решений

- Две системы мышления

- Яркий пример

- Возможны ли правильные решения

- Что же такое рациональность

- Выводы Канемана

- Урок 3. Методы и техники поиска и разработки эффективных решений

- Методы и техники поиска эффективных решений

- Мозговой штурм

- Синектика

- Метод Дельфи

- Конференция идей

- Идейная инженерия

- Метод созидательного сотрудничества

- Метод коллективного блокнота

- Карточный опрос

- Метод фокальных объектов

- Системный анализ

- SWOT-анализ

- Дополнительные методы поиска решения проблем

- Хотите проверить свои знания?

Урок 5. Психология принятия решений

Центральное место во всех изысканиях Канемана занимает человеческая иррациональность. Собственно, всю канву исследований ученого можно условно разбить на три стадии, на каждой из которых «человек иррациональный» раскрывается с новой стороны,

На первой стадии Канеман вместе со своим партнером и соратником – психологом Амосом Тверски провели несколько экспериментов, позволивших выявить примерно два десятка когнитивных искажений – бессознательных ошибок во время рассуждений, которые искажают суждения человека о мире.

На второй стадии исследователи смоги доказать, что люди, которым приходится принимать решения в условиях неопределенности, ведут себя противоположно тому, что предписывают экономически модели, т.е. они не максимизируют полезность. Далее развивалась альтернативная концепция принятия решений, названная теорией перспектив и оказавшаяся более близкой реальному поведению людей (за нее Канеман и получил премию).

И на третьей стадии, уже после кончины Амоса Тверски, Канеман погрузился в изучение гедонистической психологии – науки о счастье, его природе и предпосылках. Ученый сделал несколько весьма необычных открытий.

Работа «Думай медленно… Решай быстро» включает в себя итоги всех трех стадий. Лейтмотивом книги служит человеческая самоуверенность. Все люди, и в особенности специалисты, зачастую преувеличивают важность своего видения мира. Однако, невзирая на все, что было обнаружено и установлено за десятки лет научной работы, автор не стремится убедить читателей в том, что иррациональность восприятия и поведения людей абсолютна.

Канеман утверждает, что большую часть времени люди здоровы, а их умозаключения и действия в большинстве своем соответствуют положению дел. Но это вовсе не означает, что их поведение рационально, ведь в мышлении присутствуют систематические ошибки. Они возникают от воздействия устоявшихся познавательных механизмов.

Содержание:

Две системы мышления

Человеческое мышление, согласно Канеману, может быть быстрым (Система 1) и медленным (Система 2). Быстрое мышление отвечает за решение простейших задач, является автоматическим и не требует от человека почти никаких усилий. Медленное мышление позволяет решать сложные задачи и гораздо реже ошибается, перерабатывая информацию, предоставляемую быстрым мышлением. Но медленное мышление лениво и требует больших энергозатрат, причем его использование неприятно для человека. По этой причине людям легче оперировать Системой 1.

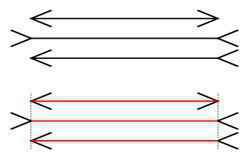

Быстрое мышление подвергается воздействию массы искажений. Из-за этого решения находятся быстро, но всегда оказываются эффективными. Отличный пример тому – иллюзия Мюллера-Лайера: человек смотрит на линии, и их длина кажется ему различной, в зависимости от того, куда направлена стрелка, хотя она везде одинакова:

Канеман склоняется к мнению, что медленное мышление представляет собой первую версию интеллекта, находящуюся пока что на этапе развития. Если доверять теории Дарвина и сделать ставку на то, что Система 2 будет давать людям преимущества в продлении рода, то через сотни или, быть может, тысячи поколений, на Земле будут жить люди, для которых думать и принимать сложные решения будет так же легко, как дышать. Современному же человеку пока что доступно то, что есть, и его задача – научиться максимально использовать свой потенциал.

Акцент в любой технике доведения дел до конца ставится на экономии медленного мышления. Его способность думать ограничена, и всегда, когда оно отвечает на какой-то вопрос, оно тратит единицу своих возможностей, а таких единиц людям дается на сутки очень немного. Исходя из этого, не рекомендуется растрачивать Систему 2 на пустяковые вопросы, и тем более на одни и те же вопросы.

В процессе функционирования быстрое мышление применяет метафоры и ассоциации, чтобы быстро реализовать свое поверхностное представление о мире. А медленное мышление в это же время будет опираться на четкие убеждения и обоснованные выборы.

Вместе с этим можно вполне резонно спросить, стоит ли всерьез доверять всем этим рассуждениям о двух системах мышления. Канеман говорит, что лучше всего расценивать их в качестве полезных функций, ведь они существенно способствуют объяснению особенностей человеческого разума.

Яркий пример

Для иллюстрации и подтверждения теории Канемана можно взять один из самых нашумевших экспериментов, которые они проводили вместе с Тверски. Он назывался «Проблема Линды». Участникам рассказывали о том, что есть некая женщина по имени Линда – одинокая, откровенная и очень интересная. В студенческие годы ее серьезно беспокоили вопросы социальной справедливости и дискриминации.

Участников спрашивали, что более вероятно: что Линда работает кассиром в банке или что она работает кассиром в банке и состоит в феминистском движении? Подавляющая часть респондентов указывала на большую вероятность второго варианта. Это было откровенным нарушением законов вероятности, и при добавлении деталей вероятность лишь снизится.

Однако даже 85% аспирантов Стэндфордского университета бизнеса, которые более серьезно изучают теорию вероятности, показали «плохие» результаты по «Проблеме Линды». Одна из аспиранток сказала, что допустила тривиальную логическую ошибку, т.к. думала, что хотят просто узнать ее мнение. В чем же подвох?

Совсем простой вопрос (Насколько вообще целостно повествование в «Проблеме Линды»?) подменяется более сложным (Какова вероятность, что Линда феминистка?). По мнению Канемана, именно в этом и состоит источник большинства предубеждений, сбивающих мышление человека с толку.

Быстрое мышление начинает оперировать интуитивным умозаключением, основанным на эвристике – простом, но несовершенном методе отвечать на сложные вопросы. Медленное мышление подхватывает появившиеся доводы, если они выглядят логичными, и даже не думает лишний раз потрудиться.

В своей работе Канеман рассказывает о множестве подобных экспериментов. Все они демонстрируют сбои в рациональности. Даже известный биолог Стивен Джей Гулд, зная правильный ответ на вопрос «Проблемы Линды», писал, что его постоянно сбивают с верного пути разные мысли типа «Линда не может быть простым кассиром, нужно опираться на описание» и т.п.

Канеман был убежден, что именно быстрое мышление подталкивает людей на неправильные ответы на вопросы и решения. Хотя, есть вероятность, что все обстоит немного иначе. Повседневный внутренний диалог людей происходит под действием неустановленных ожиданий. Учитывая ожидания, улучшающие коммуникацию, вероятно, было бы более разумным для участников эксперимента, решивших, что Линда – просто кассир банка, предполагать, что она не являлась феминисткой. Если это действительно так, ответы респондентов нельзя назвать неправильными.

Возможны ли правильные решения

Если условия для принятия решений более естественны (человек понимает, что его обманули; человек рассуждает о конкретных вещах; человек оценивает сухие цифры и т.д.), намного больше шансов, что люди не будут допускать ошибок, подобных рассмотренной выше. На это указывают и многие последующие эксперименты, что говорит о том, что люди не безнадежны в своей иррациональности.

Безусловно, есть и когнитивные предубеждения, кроющиеся и в естественных условиях. Например, подмеченное Канеманом ошибочное планирование, когда переоцениваются преимущества и недооцениваются затраты. Но это лишь одно из проявлений так называемой тотально-оптимистичной предвзятости. Излишний уклон на оптимизм является причиной других ложных убеждений, в том числе и уверенности в контроле над ситуацией.

Несмотря на это, Канеман утверждает, что оптимисты психологически намного устойчивее реалистов, и даже живут дольше, а преувеличенный оптимизм играет роль защитного механизма от еще одного когнитивного предубеждения – страха потери, когда человек больше боится потерять, чем ценит возможность что-то приобрести.

Что же такое рациональность

Даже если бы человек мог преодолеть предубеждения и иллюзии, нет никаких гарантий, что его жизнь стала бы лучше. Именно здесь и встает вопрос о том, что такое рациональность. Повседневные способности человека рассуждать помогают ему справляться с динамической и сложной окружающей средой. Это значит, что, скорее всего, способности могут к этой среде приспосабливаться.

Канеман никогда не боролся с природой рациональности. Но он предположил, что ее цель состоит в счастье. Когда в 90-х годах он впервые задался вопросом, что такое счастье, многие его исследования основывались на опросах на тему общей удовлетворенности людей жизнью. Результаты и оценки зависели от памяти, а память – это переменная ненадежная. Поэтому Канеман решил применить отбор приятного и болезненного опыта в разных ситуациях и складывать его вместе.

Это Канеман назвал испытывающим благополучием, и противопоставил его благополучию запоминающему, на которое опирались многие ученые. В итоге он смог обнаружить, что два этих показателя идут в разные стороны. «Запоминающее Я» не думает о продолжительности приятного или болезненного опыта. Оно дает оценку опыту по максимальной степени удовольствия или боли. А «Испытывающее Я», напротив, может это делать и делает. Но что же в результате?

Выводы Канемана

Все свойства человеческого подсознания, которые сумел определить Даниэль Канеман, дают человеку возможность принимать, пусть и не всегда правильные, но быстрые и комфортные решения. Отклонения в мышлении нельзя считать чем-то вредным. Практически всегда они применяются людьми для поиска целесообразных решений. Большинство людей в процессе принятия решений руководствуются интуитивными соображениями, а не рациональностью. И из книги «Думай медленно… Решай быстро» можно сделать несколько обобщающих выводов на тему быстрого и медленного мышления при принятии решений.

Во-первых, каждый из нас должен стараться контролировать естественные импульсы. Нужно знать, когда быстрое мышление достойно доверия, а когда нужно прибегнуть к медленному – все обдумать, понять и проанализировать. Во-вторых, мыслить нужно долгосрочно, просчитывая перспективы и последствия принятых решений. Также нужно стремиться быть честным и справедливым как в отношении себя самого, так и в отношении окружающих, помогать тем, кто рядом, и учится адекватно воспринимать критику – это расширяет видение своих и чужих ошибок.

Чтобы реакция на происходящие события была более разумной, следует концентрироваться не на негативных аспектах проблем, а на картине целиком, а также обращать внимание на «Испытывающее Я», помогающее понять текущие ощущения. Чувство счастья является реальным состоянием, которое можно осмысливать, исследовать и измерять. Ориентируясь на него, принимать решения можно с гораздо большим успехом, чем при игнорировании чувств и ощущений. И, конечно же, нужно развиваться и набираться опыта в принятии решений, беря во внимание информацию о двух системах мышления. Следует учиться работать и взаимодействовать с ними.

Идеи Даниэля Канемана и Амоса Тверски, о которых мы в общих чертах рассказали в этом уроке, при более серьезном и внимательном изучении могут в корне поменять вашу систему принятия решений. Но для этого настоятельно советуем вам прочитать книгу «Думай медленно… Решай быстро», а также статьи нашего блога «Осознанность: пять практик», «Эвристика доступности» и «Когнитивные искажения».

Мы искренне надеемся, что наш курс существенно расширил ваши познания, и принимать решения отныне вам будет легче и комфортнее, а сами они будут эффективнее, чем прежде. Не забывайте чаще практиковаться, учиться на ошибках и стремиться к новым горизонтам. Поздравляем вас с прохождением курса и желаем удачи!

Источник

Урок 3. Методы и техники поиска и разработки эффективных решений

В настоящее время есть много самых разных методов и техник поиска и разработки решений. Главная же задача человека состоит в том, чтобы определиться, какая именно техника подходит для конкретного человека и для конкретной ситуации.

Сегодня бытует достаточно интересное мнение, что нет никаких проблем, а есть лишь задачи, которые нужно решить. Проблемы же являются порождением нашего разума. С этим можно и не соглашаться, ведь у каждого есть свободы выбора. Однако понятие «проблема» синонимично понятию «задача», а потому, придавая проблемам форму задач, мы существенно упрощаем их решение.

По школьным годам вы наверняка помните, что бывают задачи с одним, двумя, тремя и более неизвестными; есть даже такие, в которых содержится минимум исходных сведений. Примерно так же и в жизни: столкнувшись с неразрешимой ситуацией, человек поначалу думает, что не в силах ее одолеть. Но по мере распутывания клубка вопросов он начинает понимать, что решение-то уже найдено, причем найдено правильно.

Но можно ли сделать так, чтобы решение проблем и принятие решений подчинялись единому алгоритму? Хотим вас обрадовать – сделать это можно, и нужно для этого, во-первых, сформировать собственную систему принятия решений, а во-вторых, постоянно, всегда и везде оттачивать мастерство ее применения.

Любой человек может создать свою личную систему работы с проблемами, взяв за основу опыт со стороны – знания других людей и методы, которые они используют для повышения своей личной эффективности. Далее мы познакомим вас почти с двумя десятками таковых.

Содержание:

Методы и техники поиска эффективных решений

Методов и техник поиска правильных решений существует немало. Каждый из них в отдельности и все они в совокупности способствуют эффективной творческой деятельности и являются надежными инструментами в жизни, работе и обучении. И если вы относите себя к людям, способным грамотно решать проблемы (или стремитесь стать таким человеком), знать об этих инструментах нужно в обязательном порядке.

К самым действенным методам и техникам поиска решений относятся:

- Мозговой штурм (включая разновидности)

- Синектика (включая разновидности)

- Метод Дельфи

- Конференция идей (включая разновидности)

- Идейная инженерия

- Метод созидательного сотрудничества

- Метод коллективного блокнота

- Карточный опрос

- Метод фокальных объектов

- Системный анализ

- SWOT-анализ

Также мы представим небольшую подборку дополнительных методов, т.к. описать их все в рамках одного урока просто невозможно. Плюс к этому отметим, что для освоения большинства методов вам придется воспользоваться вспомогательными материалами, например, отдельными статьями нашего сайта, а также сторонними ресурсами, к примеру, Википедией.

Мозговой штурм

Вообще у нас уже есть несколько материалов о мозговом штурме («Метод мозгового штурма», «Мозговой штурм и 10 правил его эффективного проведения»), но все же мы решили включить его в этот курс.

Мозговой штурм является особым методом работы, направленной на поиск альтернативных вариантов решения разного рода проблем. Более всего он подходит к ситуациям, когда решение проблемы акцентировано на получении конкретного результата.

Метод проводится на основе нескольких этапов:

- Представляется проблема

- Выдвигается максимальное число вариантов решения проблемы

- Из массива идей выбирается несколько наиболее реалистичных и эффективных

- Выбранные идеи развиваются и прорабатываются

- На основе полученных результатов разрабатываются варианты решения проблемы

В большинстве случаев мозговой штурм проводится в течение 2-3 часов. Основная часть времени отводится именно на последнюю стадию.

Существует также и обратный мозговой штурм. Вкратце он выглядит так:

- Определяется проблема

- Проблема переворачивается: нужно установить, как может быть вызвана проблема и как ее можно усугубить

- Проводится обычный мозговой штурм, цель которого – найти максимум вариантов усугубления проблемы

- Полученные варианты переворачиваются: нужно понять, как сделать наоборот – чтобы ситуация улучшилась

- Определяются и разрабатываются лучшие варианты

Эта вариация брейнсторминга несколько необычна, но не менее эффективна, чем классическая. Более подробно читайте о ней в статье «Обратный мозговой штурм».

Синектика

Синектика по праву признана одним из лучших методов стимулирования творческой деятельности. За основу она берет принцип того же мозгового штурма, но здесь его проводят профессионалы или полупрофессионалы. Причем штурмов проводится несколько, а полученный опыт накапливается для принятия лучшего решения.

Если в мозговом штурме предлагаемые идеи критике изначально не подлежат, то синектика допускает ее элементы. Однако очень важно использовать четыре приема, основанных на аналогиях:

- Прямая аналогия (как решаются подобные задачи?)

- Личная аналогия (как ведет себя объект проблемной ситуации?)

- Символическая аналогия (как можно образно сформулировать суть проблемы?)

- Фантастическая аналогия (как могли бы решить проблему сказочные персонажи?)

Если идти по классическому синектическому пути, то для реализации метода нужно собрать небольшую группу из 5-7 человек. Также нужно установить правила проведения дискуссии, состав группы (социальный, профессиональный и т.д.).

Далее нужно пройти три этапа:

- Обозначается проблема, определяется ее содержание (здесь же определяется и наличие взаимосвязей, а также вероятность появления новых проблем)

- При помощи аналогий содержание проблемы отчуждается (участники осознанно отходят от сути вопроса)

- Формируются варианты решения проблемы (после применения аналогий, полученные данные сопоставляются с проблемой, на основе чего и появляются идеи для решения проблемы)

При необходимости процесс может быть повторен – это позволяет отсечь бесполезные варианты и найти в оставшихся скрытые при первоначальном ознакомлении аспекты. Организатор и руководитель синектической сессии должен держать ее ход под контролем, постоянно участвуя в обсуждениях. По этой причине синектика доступна в большей степени подготовленным людям. Однако применять ее можно и не обладая соответствующими знаниями – нужно лишь провести несколько сессий, чтобы набраться опыта.

Говоря о синектике, важно сказать и о синектической конференции. Она включает в себя множество важных элементов традиционной синектики, но отличается меньшей строгостью. Примечательно, что в процессе обсуждения решения опять же находятся посредством аналогий. Они формируются в произвольном порядке, а после на их основе разрабатываются идеи. Фаза отчуждения, присутствующая в классическом варианте метода, отсутствует. Чтобы синектическая конференция была эффективной, ее должны проводить люди, в совершенстве владеющие классической синектикой.

Помимо прочего, есть еще и визуальная синектика, где идеи находятся через наблюдение рассматриваемых изображений. Эта вариация метода включает в себя несколько иные этапы:

- Участники вместе рассматривают диапозитивы

- Участники описывают изображение

- Участники анализируют ситуацию

- Участники, основываясь на элементах или отношениях рассмотренного изображения, предлагают свои идеи

- Если идеи оказываются неэффективными, участники рассматривают следующее изображение

Визуальная синектика является непростым методом, для реализации которого необходимо привлекать профессионального специалиста. Кстати, более подробно почитать о синектике вы можете на этой странице.

Метод Дельфи

Метод Дельфи, о котором мы уже подробно писали здесь, применяется как прогнозирующий инструмент для поиска верных решений. Реализация метода происходит по следующей схеме:

- Набирается группа экспертов (от 5 до 20 человек)

- Эксперты просят, чтобы им предоставили в письменной форме варианты решения проблемы (варианты должны быть независимыми)

- Устанавливается срок разработки и отправки потенциальных решений (чаще всего он ограничивается 14 днями)

- Полученные по истечении срока варианты суммируются (повторяющиеся – отсеиваются)

- Составленный список результатов рассылается всем участникам метода для очередного просмотра имеющихся предложений, разработки новых и дополнения готовых идей (эта стадия также должна быть ограничена во времени; при необходимости ее можно повторить)

- Все полученные и доработанные варианты оцениваются экспертной группой на основе оценочного ключа и установленных критериев, что позволяет получить предварительную выборку вариантов решения проблемы

- Эксперты проводят заключительное обсуждение подходящих вариантов и выбирают наиболее приемлемый

Метод Дельфи вполне может использоваться и неспециалистами, но если вопрос касается профессиональных сфер деятельности, необходимо привлекать экспертов.

Конференция идей

Конференция идей в определенной степени является еще одной интерпретация мозгового штурма. Но отличие состоит в темпе обсуждения решений, присутствии доброжелательной критики в форме комментариев и реплик. Критические оценки в конференции идей повышают ценность предложений.

В организациях популярна конференция идей Гильде. К обсуждению привлекаются руководители и рядовые сотрудники, вовлеченные в проблему, а также новички – их сознание еще не обременено стереотипами, по причине чего они нередко выдвигают интересные предложения. Нужно иметь в виду, что в конференции идей исключено присутствие скептически настроенных лиц и тех, кто «и так все знает». Руководитель конференции в процессе обсуждения ведет себя наравне с остальными, но контролирует ход дискуссии, поддерживает непринужденную атмосферу и способствует выдвижению идей.

Конференция идей тоже имеет несколько разновидностей. Первая – это «Дискуссия-66». Она представляет собой большое собрание, участники которого разбиваются на группы по шесть человек. Независимо друг от друга, группы ищут варианты решений. В каждой группе должен быть назначен спикер, протоколист и ведущий. На обсуждение вопроса дается 6 минут. После этого все группы собираются вместе, а их спикеры озвучивают то, что смогли выработать команды. Цель окончательного собрания – выработать новое решение, руководствуясь сведениями, полученными от групп. Достоинством «Дискусии-66» можно назвать то, что благодаря делению множества людей на небольшие группы в решении проблемы принимает участие каждый человек.

Вторая разновидность – это «Метод 635». В нем группа из шести человек изначально четко формулирует проблему и анализирует ее. У каждого участника на руках должен быть бланк для записи идей. В течение 5 минут все участники фиксируют в бланках по три предложения, а затем передают свой бланк соседу. Он в свою очередь записывает три новых варианта, учитывая предложения, написанные до него. В итоге за полчаса участники заполняют по шесть бланков, включающих в себя в совокупности до 108 вариантов решения проблемы.

Идейная инженерия

Идейная инженерия – метод, предназначенный для учета и обработки идей. Реализация метода базируется на пяти этапах:

- Определяется целеустановка. Организатор выдвигает проблему и цель, к которой приведет принятие решения.

- Подбираются участники. Отбор осуществляется примерно так же, как в мозговом штурме: привлекается каждый, кто уже имеет свое видение сложившейся ситуации (могут участвовать и непосвященные в проблему люди).

- Анализируются трудности и причины появления проблемы. Лучше всего для анализа собирать команду людей. Все доводы, гипотезы и аргументы записываются на карточках.

- Собираются варианты решения проблемы. Вся информация, собранная на предыдущем этапе, интерпретируется в форме вопросов и предлагается для решения команде. Предложения снова фиксируются на карточках.

- Составляется программа мероприятий по устранению проблемы. Идеи должны проанализировать и оценить специалисты или другие компетентные лица. Полученные результаты приводятся к согласованной программе действий.

Заметим, что обсуждать проблему и записывать варианты решений нужно поочередно. Например, 10 минут обсуждения и 10 минут записи, 5 минут обсуждения и 5 минут записи, снова 10 минут обсуждения и 10 минут записи и т.д.

Метод созидательного сотрудничества

Метод созидательного сотрудничества интересен тем, что в нем попеременно присутствует индивидуальная и групповая работа. Изначально проводится небольшой (15-20 минут) мозговой штурм, после которого участники расходятся для самостоятельного обдумывания проблемы еще в течение 10-15 минут. В это время можно дополнять идеи, расширять их и модифицировать, а также придумывать новые.

Метод коллективного блокнота

Метод коллективного блокнота сродни методу идейной инженерии. Собирается группа людей, обсуждающих проблему, и каждому из участников выдаются блокноты для идей, в которых подробно описывается проблема. Каждый участник должен на протяжении определенного периода времени заносить в свой блокнот возникающие варианты решений. Время на генерацию идей может составлять от нескольких дней до месяца.

По истечении установленного срока участники сдают свои записи координатору. Его задача – систематизировать материал, привести к общему знаменателю и найти потенциальные решения проблемы. Результаты труда координатора изучаются и обсуждаются всеми участниками. Отличительной особенностью метода коллективного блокнота является то, что участников не нужно ограничивать ни по месту, ни по времени проведения обсуждений.

Карточный опрос

Если для принятия решения применятся карточный опрос, участники метода собираются в спокойной обстановке, где ничего не помешает. Уже на месте они знакомятся с проблемой, записанной на доске или на карточке. Для прояснения непонятных моментов участники должны задавать встречные вопросы и озвучивать свои доводы.

После этого команде дается немного времени (от 10 до 45 минут) на запись своих идей или замечаний. Записи каждый участник производит на отдельных карточках, причем авторство не указывается, что заранее предупреждает критику в ту или иную сторону. После того как опрос проведен, карточки группируются по предметному содержанию или систематическому принципу.

Систематизированная информация рассматривается заинтересованными в решении проблемы сторонами. После проводится ее анализ, и уже не основе аналитических данных выстраивается наиболее приоритетное решение.

Метод фокальных объектов

Метод фокальных объектов активизирует ассоциативное мышление. Его суть состоит в том, что признаки случайно выбранных объектов переносятся на объект, который нужно усовершенствовать. Этот объект находится в фокусе переноса, а потому и называется фокальным. Детально ознакомиться с методом вы можете, перейдя по этой ссылке, а мы лишь укажем на основные этапы его реализации:

- Выбирается фокальный объект (то, что нуждается в усовершенствовании)

- Выбираются случайные объекты (это могут быть понятия из какого либо источника, например, газеты или книги, в обязательном порядке – существительные, относящиеся к разным темам и разнящиеся с фокальным объектом)

- Записываются свойства случайных объектов

- Установленные свойства присоединяются к фокальному объекту

- Полученные варианты развиваются посредством создания ассоциаций

- Полученные варианты оцениваются с позиции осуществляемости, оригинальности и эффективности

Результатом прохождения всех этих этапов могут стать очень интересные варианты решений. Самые лучшие результаты метод показал применительно к поиску модификаций уже существующих планов действий и решений, а также механизмов и устройств.

Системный анализ

Системный анализ относится к научным методам познания и представляет собой комплекс действий, направленных на установление структурных связей между элементами конкретной системы. Его основу составляют математические, статистические, естественнонаучные, экспериментальные и общенаучные методы.

Главное достоинство системного анализа заключается в том, что он формирует основу для последовательного и логического принятия решения. Возможно это благодаря многообразию используемых методом процедур, многие из которых уже вам знакомы: конкретизация, анализ, структурирование, алгоритмизация, моделирование, экспертное оценивание, тестирование и другие.

Процедура принятия решения в рамках системного анализа выстраивается так:

- Формулируется проблема

- Определяются цели

- Определяются критерии достижения целей

- Строятся модели для обоснования решений

- Находится оптимальное решение

- Решение согласовывается

- Осуществляется подготовка к реализации решения

- Решение утверждается

- Решение реализуется

- Проверяется эффективность решения

Но этот алгоритм может дополняться и другими этапами в зависимости от того, сколько факторов следует проанализировать.

SWOT-анализ

SWOT-анализ относится к методам стратегического планирования. Он помогает выявить внутренние и внешние факторы посредством разделения их на четыре категории:

- Сильные стороны (Strengths)

- Слабые стороны (Weaknesses)

- Возможности (Opportunities)

- Угрозы (Threats)

Метод эффективен, когда требуется дать ситуации начальную оценку, но заменить собой разработку стратегии или анализ динамики он не может. Его задача – структурированно описать ситуацию. Полученные выводы всегда будут носить описательный характер, не давая никаких рекомендаций и не указывая на приоритеты. Чтобы получить от метода максимальную отдачу, совместно с ним рекомендуется выстраивать варианты действий. В итоге можно получить информацию о сильных сторонах, которые могут быть использованы, понять, как преодолеть слабости, что нужно применять, чтобы устранить угрозы и от чего нужно отказаться, чтобы избежать негативных последствий. Дополнительно о методе SWOT-анализа читайте здесь.

Таковы самые распространенные методы и техники поиска эффективных решений. Как вы заметили, все они отличаются по сложности – если простые можно применить без специальных знаний, то более серьезные требуют либо изучения специализированной литературы, либо привлечения опытного специалиста. В качестве дополнения к предложенным инструментам мы предлагаем вам небольшую подборку других методов, которые вы также можете взять на заметку.

Дополнительные методы поиска решения проблем

В этом блоке мы дадим лишь список методов с краткими пояснениями:

- Дерево принятия решений. Инструмент, поддерживающий принятие решений. Чаще всего он применяется при анализе данных и в статистике, но может использоваться и в обычной жизни. Дерево решений имеет «ствол», «ветки» и «листья». Ствол – это проблема, на ветках отображаются ее атрибуты, а на листьях – из значения. Среди достоинств метода следует выделить простоту его понимания и интерпретации, отсутствие необходимости в подготовке данных, возможность работать с интервалами и категориями, возможность оценки при помощи статических тестов, надежность и возможность обрабатывать большие потоки информации без подготовительных процедур.

- Метод «Колесо». Позволяет относительно быстро найти решение проблемы и произвести его оценку. Состоит из восьми шагов: сначала во всех деталях описывается проблемная ситуация, затем осуществляется поиск конкретных фактов и устанавливается недостающая информация, после этого проблема формулируется в позитивном ключе. Далее проводится мозговой штурм для создания поля идей для решения проблемы, производится оценка найденных вариантов на реалистичность, продумывается сценарий практического осуществления, составляется подробный план действий. На последнем этапе выполняются действия, после чего оценивается их эффективность.

- Метод «Три сундука». Предназначен для еще более быстрого поиска решений проблем. В процессе необходимо наполнить информацией три «сундука». В первый кладутся ответы на вопрос: «Какие негативные последствия ждут нас, если мы пойдем по этому пути?». Для наполнения второго оценивается реальная угроза рисков, содержащихся в первом сундуке. Третий сундук наполняется возможными «противоядиями» от угроз второго сундука, которые находятся методом мозгового штурма. В результате находятся решения, реализуются на практике и оцениваются.

- Метод последовательных приближений. По сути, это метод проб и ошибок. Предпочтительно применять его тогда, когда мало информации по проблеме. Суть состоит в том, что последовательно выдвигаются и рассматриваются варианты решений. Неудачные идеи отбрасываются, а вместо них предлагаются новые, и опять проверяются. Никаких особых правил для поиска и оценки здесь нет – все решается субъективно, а эффективность метода зависит от того, насколько разбираются в вопросе люди (или человек), решающие проблему. При использовании метода важно учитывать элемент случайности.

- Метод морфологического признака. Он ставит перед собой задачу охватить весь спектр решений проблемы, обусловленных закономерностями строения изучаемого объекта, а также открыть новые поисковые зоны, неочевидные изначально. При реализации метода составляется морфологическая двумерная таблица или несколько многомерных матриц, куда вносятся все сочетания характеристик объекта. Сложность метода состоит в том, что нужно проанализировать большое число сочетаний. Метод существенно расширяет поисковую зону, однако не предлагает универсального способа для оценки вариантов сочетаний характеристик.

- Матрица идей Буша. Это метод анализа проблемных ситуаций и определения поля поиска решений. Чтобы его реализовать, нужно построить матрицу двусторонних отношений, для чего нужно ответить на вопросы: «Что?», «Кто?», «Где?», «Как?», «Зачем?», «Чем?» и «Когда?». Отвечая на них, человек получает всю информацию о проблеме. Если же вопросы скомбинировать, можно получить большую эвристическую подсказку для решения.

- Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Этот метод указывает путь к поиску одного или нескольких решений проблемы. С помощью него создается алгоритм получения изобретательских идей, разрабатываются принципы, позволяющие найти оригинальные решения. Базовая предпосылка ТРИЗ состоит в том, что любая система возникает и развивается на основе объективных законов. Эти законы можно устанавливать и применять для решения задач и прогнозирования развития ситуаций. ТРИЗ дает возможность находить широкий спектр решений, в числе которых может быть и идеальное. Более подробно о ТРИЗ можно узнать здесь.

- Матрица Эйзенхауэра. Популярнейший инструмент поиска решений, применяемый обычными людьми и специалистами по всему миру. Смысл матрицы в том, чтобы научить человека оптимально распределять нагрузку, отличать важное и срочное, сокращать время на бессмысленные занятия. Матрица представляет собой четыре квадранта с двумя осями – важностью и срочностью. В каждый из них заносятся дела и задачи, и в результате человек получает объективную картину приоритетных задач. Специфика работы с матрицей Эйзенхауэра понятно и доступно описана в этой статье.

- Квадрат Декарта. Очень простая техника принятия решений, на применение которой уходит совсем немного времени. Техника помогает выявить основные критерии выбора и дать оценку последствиям принимаемых решений. Для использования техники нужно нарисовать квадрат и разделить его на четыре части. В каждой части пишется вопрос: «Что будет, если это случится?», «Что будет, если этого не случится?», «Чего не будет, если это случится?» и «Чего не будет, если это не случится?». Эти вопросы являются пунктами наблюдения за проблемой. Именно с этих позиций и нужно ее рассматривать. Ответив на все вопросы, человек получает объективную картину положения дел и возможность оценить перспективы. Квадрат Декарта мы достаточно подробно рассмотрели тут.

Хочется заметить, что при желании вы можете найти и другие методы и техники поиска и разработки эффективных решений. Эта тема очень актуальна сегодня, и над упрощением и повышением эффективности принятия решений постоянно работают специалисты по всему миру. Нам же остается лишь подвести итог уроку.

Находить эффективные решения проблем можно научиться. Для этого нужно лишь грамотно обозначить проблему и выбрать метод поиска решения, подходящий для нее более всего. Например, для ситуационного анализа проблемы подходит мозговой штурм, дерево принятия решений и анализ факторов, а для системного – метод Дельфи, метод морфологического признака и метод экспертных оценок. Для обычных жизненных ситуаций можно воспользоваться матрицей Эйзенхауэра, квадратом Декарта, методами «Колесо» и «Три сундука». Точно так же следует подбирать методы, в зависимости от количества участников, вовлеченных в проблему: если это команда или другая группа людей, можно использовать боле сложные методики (особенно, если в коллективе есть специалисты), а для одного-двух человек вполне приемлемы простые техники.

Но принятие решений предполагает не только их поиск и внедрение, но также и оценку эффективности. Несмотря на то, что о ней мы уже вкратце упоминали, о ней следует сказать отдельно. В четвертом уроке мы расскажем о том, как просто оценивать эффективность принятых решений в обычной жизни и на чем основывается оценка эффективности управленческих решений.

Хотите проверить свои знания?

Если вы хотите проверить свои теоретические знания по теме курса и понять, насколько он вам подходит, можете пройти наш тест. В каждом вопросе правильным может быть только 1 вариант. После выбора вами одного из вариантов, система автоматически переходит к следующему вопросу.

Напоминаем, что для полноценной работы сайта вам необходимо включить cookies, javascript и iframe. Если вы ввидите это сообщение в течение долгого времени, значит настройки вашего браузера не позволяют нашему порталу полноценно работать.

Источник