- Способы поглощения веществ фагоцитоз

- Видео стадии фагоцитоза и питание клетки

- Виды фагоцитоза, механизмы и стадии фагоцитоза. Причины недостаточности фагоцитоза и их значение при воспалении

- Фагоцитоз

- Фагоцитоз: кто кого?

- Что же такое фагоцитоз?

- Макрофаг vs микроб. Кто такой макрофаг?

- Этапы фагоцитоза

- Когда не все так просто: незавершенный фагоцитоз

- Как же можно справиться с тем, что не получается переварить и уничтожить?

- Некоторые последние исследования фагоцитоза.

- Как сон влияет на фагоцитарную активность

- Фагоцитоз и гипергликемия

- В заключение

Способы поглощения веществ фагоцитоз

Наиболее важной функцией нейтрофилов и макрофагов является фагоцитоз — поглощение клеткой вредоносного агента. Фагоциты избирательны в отношении материала, который они фагоцитируют; иначе они могли бы фагоцитировать нормальные клетки и структуры организма. Осуществление фагоцитоза зависит главным образом от трех специфических условий.

Во-первых, большинство естественных структур имеют гладкую поверхность, которая препятствует фагоцитозу. Но если поверхность неровная, возможность фагоцитирования возрастает.

Во-вторых, большинство естественных поверхностей имеют защитные белковые оболочки, отталкивающие фагоциты. С другой стороны, большинство погибших тканей и инородных частиц лишены защитных оболочек, что делает их объектом фагоцитоза.

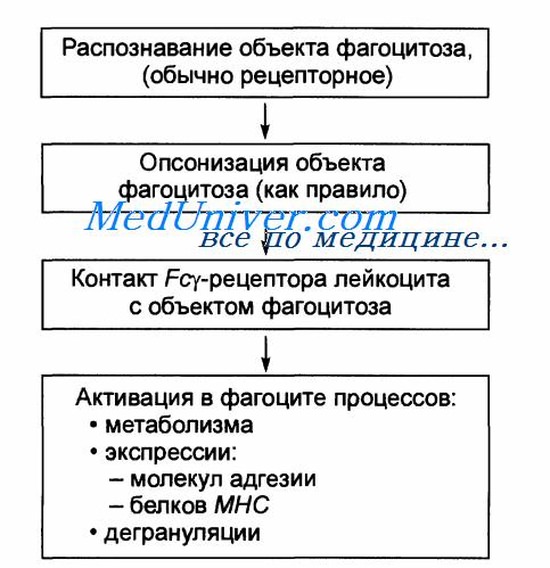

В-третьих, иммунная система организма образует антитела против инфекционных агентов, например бактерий. Антитела прикрепляются к мембранам бактерий, и бактерии становятся особенно чувствительными к фагоцитозу. Для осуществления этой функции молекула антитела также соединяется с продуктом С3 каскада комплемента — дополнительной частью иммунной системы, обсуждаемой в отдельной статье на сайте (просим вас пользоваться формой поиска выше). Молекулы С3, в свою очередь, прикрепляются к рецепторам на мембране фагоцитов, инициируя фагоцитоз. Этот процесс выбора и фагоцитоза называют опсонизацией.

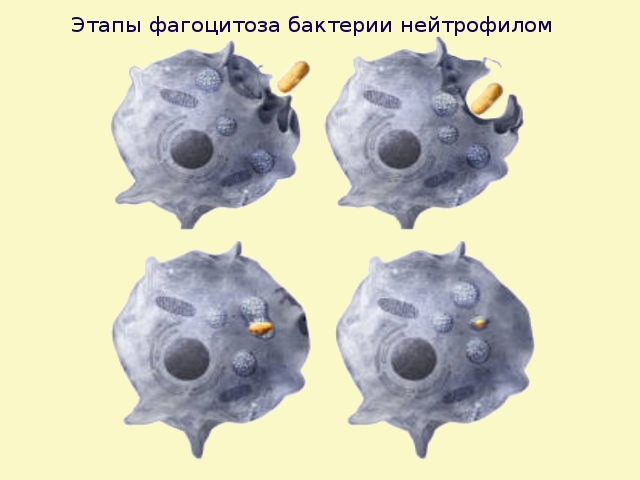

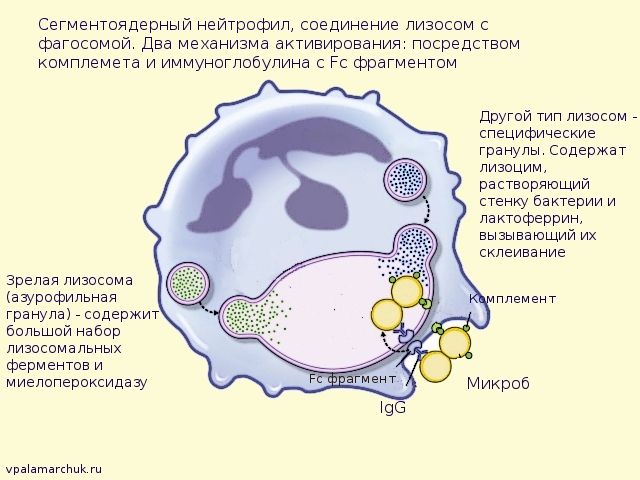

а) Фагоцитоз, осуществляемый нейтрофилами. Нейтрофилы, входящие в ткани, являются уже зрелыми клетками, способными к немедленному фагоцитозу. При встрече с частицей, которая должна быть фагоцитирована, нейтрофил сначала прикрепляется к ней, а затем выпускает псевдоподии во всех направлениях вокруг частицы. На противоположной стороне частицы псевдоподии встречаются и сливаются друг с другом. При этом образуется замкнутая камера, содержащая фагоцитируемую частицу. Затем камера погружается в цитоплазматическую полость и отрывается от наружной стороны клеточной мембраны, формируя свободно плавающий фагоцитарный пузырек (также называемый фагосомои) внутри цитоплазмы. Один нейтрофил обычно может фагоцитировать от 3 до 20 бактерий, прежде чем он сам инактивируется или погибает.

б) Фагоцитоз, осуществляемый макрофагами. Макрофаги представляют собой конечную стадию развития моноцитов, входящих в ткани из крови. При активации иммунной системой они становятся гораздо более мощными фагоцитами, чем нейтрофилы, и часто могут фагоцитировать до 100 бактерий. Макрофаги также способны поглощать гораздо более крупные частицы, даже целые эритроциты и иногда малярийных паразитов, тогда как нейтрофилы не могут фагоцитировать частички, размер которых значительно превышает размер бактерии. Кроме того, макрофаги могут выталкивать конечные продукты и часто живут и функционируют в течение многих месяцев.

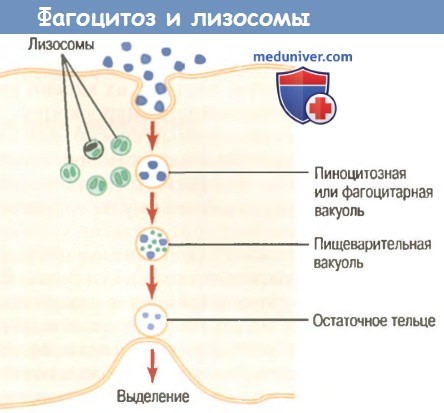

в) Сразу после фагоцитирования большинство частиц перевариваются внутриклеточными ферментами. После фагоцитирования инородной частицы лизосомы и другие цитоплазматические гранулы нейтрофила или макрофага немедленно вступают в контакт с фагоцитарным пузырьком, их мембраны сливаются, в результате в пузырек вбрасываются многие переваривающие ферменты и бактерицидные вещества. Таким образом, фагоцитарный пузырек теперь становится переваривающим пузырьком, и сразу начинается расщепление фагоцитированной частицы.

И нейтрофилы, и макрофаги содержат громадное количество лизосом, наполненных протеолитическими ферментами, особенно приспособленными для переваривания бактерий и других чужеродных белковых веществ. Лизосомы макрофагов (но не нейтрофилов) содержат также большое количество липаз, которые разрушают толстые липидные мембраны, покрывающие некоторые бактерии, например туберкулезную палочку.

г) И нейтрофилы, и макрофаги могут уничтожать бактерии. Кроме переваривания поглощенных бактерий в фагосомах нейтрофилы и макрофаги содержат бактерицидные агенты, уничтожающие большинство бактерий, даже если лизосомальные ферменты не могут их переварить. Это особенно важно, поскольку некоторые бактерии имеют защитные оболочки или другие факторы, предупреждающие их разрушение пищеварительными ферментами. Основная часть «убивающего» эффекта связана с действием некоторых мощных окислителей, образуемых в больших количествах ферментами мембраны фагосомы, или специфической органеллой, называемой пероксисомой. К этим окислителям относятся супероксид (О2 — ), пероксид водорода (Н2О2) и гидроксилъные ионы (-ОН), каждый из них даже в небольших количествах смертелен для большинства бактерий. Кроме того, один из лизосомальных ферментов — миелопероксидаза — катализирует реакцию между Н2О2 и ионами Cl с образованием гипохлорита — мощного бактерицидного агента.

Однако некоторые бактерии, особенно туберкулезная палочка, имеют оболочки, устойчивые к лизосомальному перевариванию, и к тому же секретируют вещества, отчасти препятствующие «убивающим» эффектам нейтрофилов и макрофагов. Такие бактерии ответственны за многие хронические болезни, например туберкулез.

Видео стадии фагоцитоза и питание клетки

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в оглавление раздела «Физиология человека.»

Источник

Виды фагоцитоза, механизмы и стадии фагоцитоза. Причины недостаточности фагоцитоза и их значение при воспалении

Фагоцитоз — эволюционно выработанная защитно-приспособительная реакция организма, заключающаяся в узнавании, активном захвате (поглощение) и переваривании микробов, разрушенных клеток и инородных частиц специализированными клетками — фагоцитами. К ним относятся ПЯЛ (в основном нейтрофилы), клетки системы фагоцитирующих мононуклеаров (моноциты, тканевые макрофаги: клетки Купфера в печени, мезенгиальные клетки почек, глиальные клетки в ЦНС и др.)

4 стадии фагоцитоза:

1) сближение фагоцита с объектом;

2) прилипание (аттракция, адгезия);

3) захват фагоцитируемого объекта;

4) внутриклеточное положение и переваривание объекта.

Первая стадия — стадия сближения. Фагоцит сближается с объектом фагоцитоза . Главным механизмом сближения, является хемотаксис — направленное передвижение фагоцита по отношению к объекту фагоцитоза

Вторая стадия — стадия прилипания.Коснувшись объекта, фагоцит прикрепляется к нему. Лейкоциты, прилипшие в очаге воспаления к стенке сосуда, не отрываются даже при большой скорости кровотока. В механизме прилипания большую роль играет поверхностный заряд фагоцита.

Третья стадия — стадия поглощения.Объект фагоцитоза может перемещаться двумя способами. В одном случае оболочка фагоцита в месте контакта с объектом втягивается и объект, прикрепленный к этому участку оболочки, втягивается в клетку, а свободные края мембраны смыкаются над объектом.

Четвертая стадия — стадия внутриклеточного переваривания. К вакуоли, содержащей фагоцитированный объект (фагосоме), присоединяются лизосомы и содержащиеся в них неактивные ферменты, активируясь, изливаются в вакуоли. Образуется пищеварительная вакуоль.

Существует завершенный и незавершенный фагоцитоз .

В первом случае объект фагоцитоза полностью уничтожается.

При незавершенном фагоцитозе вследствие целого ряда причин фагоцитированный микроорганизм не уничтожается. Более того, в фагоците он находит хорошую среду обитания и размножается. В результате фагоцит гибнет и микроорганизмы разносятся кровью и лимфой.

Недостаточность фагоцитоза –состояние наследственной и приобретенной природы, которое характеризуется снижением неспецифической резистентности организма, уменьшением интенсивности антителообразования и проявляется постоянными рецидивирующими гнойно-септическими заболеваниями.

Причины патологии фагоцитоза

1. Уменьшение количества фагоцитов.

2. Структурно-функциональные изменения фагоцитов врожденного и приобретенного характера.

3. Изменения гормонально-гуморальной регуляции процесса фагоцитоза и др.

Уменьшение количества фагоцитов, прежде всего нейтрофильных лейкоцитов, возникает при лейкопениях врожденного и приобретенного характера, в частности при миелотоксических, выделительных, перераспределительных и иммуноаллергических лейкопениях.

Снижение фагоцитарной активности может быть обусловлено:

1) нарушением сократительных структур фагоцита;

2) изменением структуры рецепторов, чувствительных к хемотаксическим веществам и опсонинам;

3) снижением активности ферментов, осуществляющих нормальный метаболизм фагоцитов, в частности энергетический;

г) дефектами бактерицидных систем фагоцитов.

При дефиците опсонинов затрудняется узнавание чужеродного объекта, а также прикрепление фагоцита на его поверхности.

Декомпенсированные сдвиги кислотно-щелочного равновесия (ацидозы и алкалозы) приводят к снижению фагоцитарной активности.

Механизмы пролиферации и репарации в очаге воспаления. Принципы прогнозирования течения острого воспаления в челюстно-лицевой области.

Пролиферация — завершающей фазой воспаления, обеспечивающей репаративную регенерацию тканей на месте очага альтерации. Пролиферация развивается с самого начала воспаления наряду с явлениями альтерации и экссудации.

При репаративных процессах в очаге воспаления регенерация клеток и фиброплазия достигаются как активацией процессов пролиферации, так и ограничением апоптоза клеток. Размножение клеточных элементов начинается по периферии зоны воспаления. процессу пролиферации предшествует формирование нейтрофильного и моноцитарного барьеров, которые формируются по периферии зоны альтерации.

Восстановление и замещение поврежденных тканей начинается с выхода из сосудов молекул фибриногена и образования фибрина, который формирует своеобразную сетку, каркас для последующего клеточного размножения. И по нему распределяются в очаге репарации быстро образующиеся фибробласты. Деление, рост и перемещение фибробластов возможны только после их связывания ( с помощью фибронектина) с фибрином или коллагеновыми волокнами. Размножение фибробластов начинается по периферии зоны воспаления, обеспечивая формирование фибробластического барьера. Хемотаксис, активация и пролиферация фибробластов осуществляются под воздействием:

1. Факторов роста фибробластов.

2. Тромбоцитарного фактора роста.

3. Цитокинов — ФНО, ИЛ-1.

6. Трансформирующего фактора роста b.

Сначала фибробласты незрелые и не обладают достаточной синтетической активностью, только после перестройки фибробласты начинают синтезировать коллаген, эластин, коллагенассоциированные белки и протеогликаны. Коллагеногенез стимулируется следующими биологически активными веществами — ФНО, ИЛ-1, ИЛ-4, фактором роста фибробластов, тромбоцитарным фактором роста.

Интенсивно размножающиеся фибробласты продуцируют кислые мукополисахариды — основной компонент межклеточного вещества соединительной ткани (гиалуроновую кислоту, хондроитинсерную кислоту, глюкозамин, галактозамин). При этом зона воспаления не только инкапсулируется, но и начинаются постепенная миграция клеточных и бесклеточных компонентов соединительной ткани от периферии к центру, формирование соединительнотканного остова на месте первичной и вторичной альтерации.

Источник

Фагоцитоз

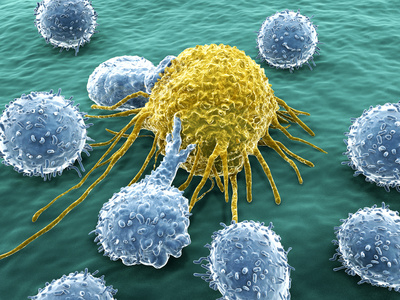

Помните Лизуна в «Охотниках за приведениями»? Ел и не мог остановиться. Фагоцитоз — это процесс пожирания макрофагами чужеродных микроорганизмов

Фагоцитоз: кто кого?

Собственно, эволюция и шла по тому пути, чтобы один одноклеточный сожрал другой. Кто кого быстрее съест. Одноклеточные организмы объединялись в организованные группы — в итоге это привело к формированию многноклеточных. Так было безопаснее. Каждая клетка такого организма приобретала свою специализацию. Когда появились многоклеточные, понятие «кто кого быстрее съест» своей актуальности не утратило. Среди организации клеток выделились те, из которых и сформировалась в дальнейшем примитивная иммунная система. У более развитых многоклеточных появились специализированные клетки иммунитета.

Одни из важнейших в составе иммунной защиты — клетки, способные к фагоцитозу. Одна клетка пожирает другую. Чтобы ее уничтожить, наестся, или получить таким образом информацию («считать» возбудителя и предупредить остальных).

Кроме того, что слово «фагоцитоз» является одним из самых забавных слов в биологии, сам процесс фагоцитоза довольно эффектен и крут. Помните старую игру про Пакмана? Круглый желтый шарик с большим ртом бегает по лабиринту, уклоняется от врагов, и поедает маленькие желтые точки.

Статью решил написать перед последующими, посвященными стафилококковой инфекции. Именно стафилококковая инфекция является доминирующей в гнойной хирургии. Да и что такое гной? Это все, что остается после сражения клеток иммунной системы и микроорганизмов… Фагоцитоз в борьбе со стафилококком играет ключевую роль.

Что же такое фагоцитоз?

В биологии есть термин «эндоцитоз». Процесс поглощения клеткой частицы, молекулы, другой клетки или бактерии. Если поглощается большая и твердая частица, то эндоцитоз и называют фагоцитозом.

Макрофаг vs микроб. Кто такой макрофаг?

Мир в котором мы живем — довольно грязное место. Так как и все в природе стремится к хаосу, так и в нашей жизни все стремится замусориться. Нужно постоянно следить за тем, чтобы в нашем доме всегда все было чисто и вещи лежали на своем месте.

Подобная ситуация происходит и в нашем теле. Постоянно происходит рождение и гибель новых клеток, каждый день и час в нашем организме в одной из клеток происходит генетический сбой — она становится раковой. В кишечнике проживают бактерии, постоянно проникающие в печень по воротной вене. Вирусы, бактерии, простейшие, старающиеся превратить наше тело в питательную среду…

Наша иммунная система работает постоянно, постоянно поддерживая порядок. Неотъемлемая часть этой системы — макрофаг.

Это амебоподобный организм (как слизеподобный добряк в «Охотниках за приведениями»). Задача макрофага — очистить организм от микроскопического мусора и бактерий. Родина макрофагов — костный мозг, предшественник — белая кровяная клетка — моноцит.

Живут макрофаги около полутора месяцев, в течение этого времени они патрулируют организм (в анализе крови смотрим сегментоядерные нейтрофилы, попадая в ткани, они становятся макрофагами).

Тканевой макрофаг «общается» с лимфоцитом хелпером. Псеводоподиями (выпячиваниями цитоплазмы) он «зондирует» внешнюю среду.

Макрофаг — это большая лейкоцитарная клетка, которая является важной частью нашей иммунной системы. Слово «макрофаг» буквально означает «большой пожиратель».

Это амебоподобный организм, и его задача — очистить наш организм от микроскопических мусора и захватчиков. Макрофаг обладает способностью находить и «съедать» частицы, такие как бактерии, вирусы, грибы и паразиты.

Еще один увлекательный аспект макрофага — знать, какие клетки уничтожать, а какие оставить в покое. Здоровые клетки организма имеют рецепторы, которые дают сигнал «не ешь меня». Лимфоциты хелперы (помощники) вырабатывают антитела, которые фиксируются на возбудителе. Это уже другой сигнал для макрофага: «съешь меня».

Этапы фагоцитоза

Рассмотрим этот процесс на примере лейкоцитов (нейтрофилы — самые многочисленные из них), как клеток иммунной системы, поглощающих вредоносную бактерию. Ну, во-первых, лейкоцит должен четко понимать, что перед ним чужеродный организм. Процесс распознавания довольно сложен.

Иммунная клетка определяет высвобождаемые бактерией молекулы как сигнал к действию. Затем лейкоцит должен зацепиться, прилипнуть к бактерии. Для этого на его поверхности есть специальные рецепторы, при помощи которых происходит прилипание к чужеродной клетке (это может быть не только бактерия, но и своя клетка, которая не отвечает на команды — например раковая).

После прилипания мембрана разбухает наружу и как бы обволакивает бактериальную клетку. В результате, непрошенный гость оказывается как бы в мыльном пузыре — фагосоме.

Внутрь фагосомы клетка-фагоцит выделяет ферменты, которые разрушают клеточную стенку бактерии, разрушая ее.

Рассмотрим по порядку.

1. Хемотаксис. А нюх как у собаки… Как макрофаг находит чужеродный объект? Неужели нужно все клетки (как человек по комнате, ночью, на ощупь) нужно «потрогать» рецепторами?

Нет. Хемотаксис — это направленное движение относительно объекта, в зависимости от химических веществ, которые выделяет этот самый объект. Про отрицательный хемотаксис написано было еще в учебнике зоологии: бросался кристаллик соли в воду и амеба старалась уползти от такого соседства подальше. С макрофагами хемотаксис положительный. Ползет, реагируя на химические вещества, выделяемые чужеродными организмами. Привлекают также вещества — цитокины, выделяемые своими же клетками: зовут подомогу. Туберкулезная палочка, к примеру, токсинов не выделяет («не пахнет»), поэтому иммунная система выявляет их не сразу.

Первыми в очаг воспаления мигрируют нейтрофилы из крови, существенно позже поступает «большой пожиратель». По скорости хемотаксиса эти клетки идентичны, но макрофаги активируются заметно позднее.

2. Адгезия макрофагов к объекту. Или «прилипание». На поверхности как здоровых, так и патологических клеток и микробов есть определенный набор химических молекул, которые сигнализируют макрофагу: «съешь меня» или «не ешь меня».

Распознавание осуществляется специальными рецепторами. И хотя макрофаги способны фагоцитировать неживые клетки (кусочки угля, асбеста, стекла), фагоцитарный процесс активируется после команды других клеток — Т-хелперов.

Именно Т-хелперы (вид лимфоцитов) «подсвечивают» то, что нужно скушать: на «неподготовленный» объект налипают специфические белки — опсонины. На «запах» опсонинов и идет макрофаг.

3. В том месте, где произошел контакт с микробом, активируется мембрана клетки. Она как бы вминается внутрь.

4. Формирование фагосомы. Фагосома — это полость, в котором оказывается объект поглощения. Своеобразный «желудок», в котором под действием ферментов происходит расщепление чужеродного организма.

В лизисе (расщеплении) участвует перекись водорода (прекращайте постоянно лить на рану перекись, таким образом повреждаются и здоровые клетки!), закись азота, лизоцим. Различного рода ферменты — протеазы, липазы.

Самый ударный фермент лизосом — эластаза.

5. Выброс перевариваемых остатков.

Profit! Go to step №1!

Это в идеальных условиях. В реальности все происходит намного интереснее. Сам механизм иммунного ответа макроорганизма (нас с вами) и микро- (все то живое, что можно увидеть в микроскоп) — это результат гонки вооружений, продолжающейся миллионы лет.

Перемирия в этом противостоянии не планируется и договора по ограничению оружия никто подписывать не станет. Кто кого перехитрит.

Задача микроба: внедриться, размножиться и распространиться. А эволюция постаралась, чтобы было чем эти планы реализовывать. Поэтому как со стороны микро-, так и макроорганизма накопился богатый арсенал приспособлений.

Есть возбудители (такие как микобактерия туберкулеза или гонококк), для которых быть проглоченным макрофагом — это неотъемлемый этап развития.

А где лучше всего спрятаться от иммунной системы? Конечно внутри представителя этой иммунной системы!

Когда не все так просто: незавершенный фагоцитоз

Есть микроорганизмы, для которых нападение на них макрофагов не является какой-то проблемой. Даже напротив — это для них важный этап в развитии. Как уже говорилось, макрофаг поглощает микроб, формируя фагосому. А вот тут и происходит сбой. Ферменты, участвующие в расщеплении всего, что поглотил макрофаг, концентрируются в другом «мыльном пузыре» — лизосоме.

В норме лизосома сливается с фагосомой. В фагосоме создается кислая среда, снижается pH. В кислой среде начинают действовать ферменты, расщепляющие бактерию.

А вот листерия, к примеру выделяет вещества, препятствующие присоединению липосомы (содержащей ферменты) с фагосомой. Блокада фагосомно-лизосомального слияния также характерна для вируса гриппа и токсоплазм. Не может макрофаг «переварить» и возбудителя гонококковой инфекции. Гонококк (стафилококки, кстати, тоже) довольно устойчив к лизосомальным ферментам. А риккетсии разрушают фагосому и могут свободно плавать с цитоплазме фагоцита.

Как же можно справиться с тем, что не получается переварить и уничтожить?

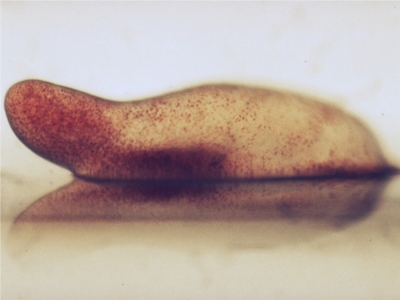

Прежде чем продолжить рассказ, стоит поговорить о том, как сам механизм фагоцитоза изучался. Точнее от том, благодаря кому. Диктиостеллиум.

Именно этому микроорганизму принадлежит самая главная роль в исследовании фагоцитоза. Клеточный слизевик. Хотел написать, что это одноклеточный организм, но это не совсем так… Но и не многоклеточный тоже.

Этот амебоподобный организм был описан в 1935 году. В связи с тем, что очень легко выращивается в лаборатории, стал самым изучаемым микроорганизмом. Механизм фагоцитоза очень древний, у слизевика и у наших с вами макрофагов он очень схож. Обитает во влажном листовом опаде, питается слизевик бактериями. Еще уникальная особенность — у диктиостелиума три «пола», причем для полового размножения достаточно двух из трех в любых сочетаниях. Большую часть жизни диктиостелиум живет в форме одиночных амеб, питаясь бактериями листовой подстилки.

А вот теперь самое интересное. Помните фильм про трансформеров, когда несколько роботов собиралось в одного огромного?

Так вот эти амебы при нехватке пищи образуют клеточные агрегаты, причем размеры такого клеточного образования для микромира огромны — до 1 см. Этот макроорганизм способен ползать и впоследствии формирует «плодовое тело».

«Плодовое тело» диктиостелиума, способное к перемещению

Слизевики перед тем как сформировать многоклеточный организм (псевдоплазмодий), поглощают бактерии, но не переваривают их. Более того, на новом месте дают этим бактериям размножится. Такие вот одноклеточные садовники.

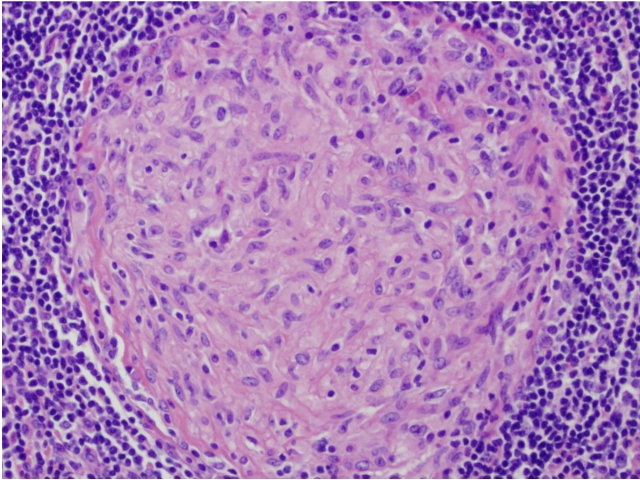

Макрофаги нашего организма тоже способны к созданию такого многоклеточного образования. Этого «монстра» называют клеткой Пирогова-Лангханса. Ранее эти многоядерные клетки выявлялись как иммунный ответ на внедрение туберкулезной палочки.

Когда пациенту с длительно продолжающимся кашлем рекомендуют сдать анализ мокроты, то в заключении пишется «КУМ не обнаружены». КУМ — это кислотоустойчивые микобактерии. Туберкулезную палочку клетки нашей иммунной системы полноценно фагоцитировать не могут.

Когда происходит контакт макроорганизма с микобактерией туберкулеза, то первыми в борьбу вступают нейтрофилы. И погибают все. Микобактерия оказывается им не по зубам. Затем в бой идет «старший брат» — макрофаг. Макрофаг поглощает бактерии одну за другой, но полноценно переварить их не может. Бактерия устойчива к кислой среде фагосомы, влияет она и на фагосомно-лизосомальное слияние.

Бороться иммунной системе с возбудителем туберкулеза предельно сложно (почему клиника во многом зависит от количества бактерий, попавших в организм). Чтобы ограничить распространение инфекции, «наевшиеся» микобактериями макрофаги начинают объединяться в большую многоклеточную структуру — клетку Пирогова-Лангханса. Поначалу такую микроскопическую находку приписывали воспалению при туберкулезе, но затем выявились и другие заболевания (например, актиномикоз).

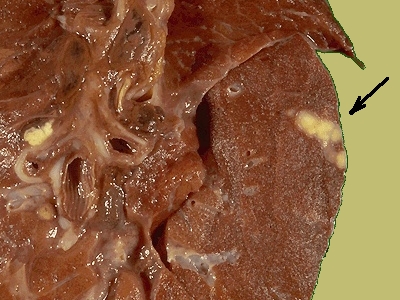

Огромная многоядерная клетка Пирогова-Лангханса

Вот про такой воспалительный процесс и говорят: специфический. Ну а что же организму делать с туберкулезной палочкой, которая ну никак умирать не хочет? Вокруг зоны специфического воспаления формируется своеобразный саркофаг. Сначала состоит из волокнистого белка — фибрина, затем кальцифицируется. Очаг Гона в легких — нередкая находка на флюорографии. Полностью выздороветь от туберкулеза нельзя. Человек остается навсегда инфицированным (но клинически абсолютно здоровым).

БЦЖ — прививка от туберкулеза. Содержит убитые бактерии, чтобы познакомить иммунные клетки с антигенами возбудителя. Гарантированно защитить прививка не может (понятно, почему), но эффективность иммунного ответа повышается. Повторюсь, все зависит от количества бактерий и состояния организма.

Очаг Гона чаще всего выявляется субплеврально и в верхних долях легких лучше вентилируемых: микобактериям хорошо в кислородной среде

Некоторые последние исследования фагоцитоза.

Как сон влияет на фагоцитарную активность

Одна бессонная ночь — это конечно нехорошо, но в большинстве случаев не вызывает каких-либо последствий.

Другое дело — бесчисленные бессонные ночи. В одном из исследований, опубликованных в журнале «Neuroscience» был оценен биологический эффект лишения сна лабораторных мышей. Было выяснено, что мозг при длительной нехватке сна причиняет себе ущерб. Лабораторных животных разделили на четыре группы. Одна группа — «хорошо отдохнувшие», мышей второй группы периодически будили, в третьей группе животные не спали несколько дней. После чего ученые изучали активность мозга у каждой группы. У мышей, длительно лишенных сна было выявлено повышение активности фагоцитоза. Фагоциты — это клетки-уборщики, необходимые мозгу для очищения от побочных продуктов нейронной активности в течение дня.

После длительного отсутствия сна мозг включает «овердрайв», что может быть очень вредным. Не стоит паниковать, если ваш режим сна и бодрствования не в идеальной форме, но постарайтесь высыпаться.

Фагоцитоз и гипергликемия

Почему хирурги часто назначают при гнойно-воспалительных процессах анализ крови с определением уровня глюкозы?

Почему у больных с сахарным диабетом инфекционные заболевания протекают тяжелее? Один из факторов: быстрые углеводы влияют на активность макрофагов.

Людям давали стограммовые порции углеводов из глюкозы, фруктозы, сахарозы, меда. Затем брали венозную кровь через 1,2,3 и 5 часов после приема пищи. К крови добавляли суспензию, содержащую эпидермальный стафилококк (Staphylococcus epidermidis).

В дальнейшем проводилось исследование активности макрофагов. Установлено, что быстроусвояемые углеводы угнетают фагоцитарную активность макрофагов.

Так что очень важно следить за уровнем глюкозы, тем более больных с сахарным диабетом, проходящих лечение гнойно-воcпалительных процессов.

В заключение

И хотя фагоцитоз — самый древний способ защиты от чужеродных организмов, значения он не утратил. Этот механизм является ключевым в борьбе со стафилококковой инфекцией.

Если вы нашли опечатку в тексте, пожалуйста, сообщите мне об этом. Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник