Способы натяжения контактного провода

Схема двойной цепной подвески.

Схема цепной одинарной подвески.

Схема простой подвести кп.

Классификация подвесок контактного провода.

Рельсовая сеть и требования предъявляемые к ней

На электрифицированных железных дорогах по рельсам проходит тяговый ток. Для сокращения потерь электроэнергии и обеспечения нормального режима работы устройств автоматики и

телемеханики на таких линиях предусматривают следующие особенности устройства верхнего строения пути:

к головкам рельсов с наружной стороны колеи приваривают медные стыковые соединители (рис. 10.5), снижающие электрическое сопротивление рельсовых стыков;

рельсы изолируют от шпал с помощью резиновых прокладок в случае применения железобетонных шпал и пропиткой деревянных шпал креозотом;

используют щебеночный балласт, обладающий хорошими диэлектрическими свойствами, и между подошвой рельса и балластом обеспечивают зазор не менее 3 см;

на линиях, оборудованных автоблокировкой и электрической централизацией, применяют изолирующие стыки (для того чтобы пропускать тяговый ток в обход их, устанавливают дроссель-трансформаторы или частотные фильтры).

Контактная сеть может быть подвешена на специальных устройствах на безопасной высоте над токоприемником э. п. с. — воздушная контактная сеть (трамвай, троллейбус, магистральные и пригородные железные дороги, промышленный транспорт) и может быть выполнена в виде контактного рельса (метрополитен) и размещена сбоку от ходовых рельсов, несколько выше их уровня.

Система подвешивания воздушной контактной сети называется контактной подвеской. В зависимости от того, как поддерживается натяжение контактного провода, как он подвешивается и закрепляется, различают простую, цепную и сложную подвески.

Простая подвеска. В такой подвеске контактный провод закрепляется на поддерживающих конструкциях.

Схемы простой жесткой и эластичной контактных подвесок: 1 — контактный провод; 2 — изолятор; 3 — эластичная струна; 1 — стрела провеса контактного провода.

Цепная подвеска. В цепной подвеске контактный провод крепится при помощи струн к несущему тросу, а несущий трос закрепляется на поддерживающих устройствах

Схемы цепной жесткой (а) и эластичной (б, в) контактных подвесок: 1 — контактный провод, 2 — изолятор, 3 — несущий трос, 4 — струна, 5 — рессорный провод.

Сложные подвески позволяют развивать высокие скорости движения. Примером таких подвесок может служить компаундная подвеска. В ней помимо несущего троса имеется вспомогательный трос, к которому крепится контактный провод.

1 — контактный провод; 2 —изолятор, 3 — несущий трос, 4 — струны, 5 — вспомогательный трос.

По виду подвешивания:

*простое (контактный провод подвешивается непосредственно к конструкциям опор контактной сети);

по конструкции опорного узла:

По способу регулирования натяжения контактных проводов:

-с сезонным регулированием натяжения;

*цепные подвески (контактный провод крепится при помощи струн к несущему тросу, а несущий трос закрепляется на поддерживающих устройствах).

По числу проводов:

По конструкции опорного узла:

-со струной в опорном узле;

-со смешанными опорными струнами;

По способу регулирования натяжения несущего троса:

По расположению проводов в плане относительно оси пути токоприемника:

В такой подвеске контактный провод закрепляется на поддерживающих конструкциях.

Простая подвеска с однократным подвешиванием контактного провода характеризуется большими стрелами провеса и углом перегиба провода, а также низкой эластичностью в опорном узле. Она не может быть выполнена с провесами более 40-45 м.

Проход токоприемником опорных узлов со скоростью более 40 км/ч сопровождается ударом, многократными отрывами. Уменьшить перегиб можно с помощью двойного и многократного подвешивания продольными оттяжными тросами 2. При двукратном подвешивании длину оттяжного троса рекомендуется использовать 3-4 м.

Использование рессорного троса 4 в опорном узле повышает эластичность простых контиактных подвесок и позволяет расширить область их применения. Это переходящая подвеска от простой к цепной.

В цепной подвеске контактный провод крепится при помощи струн к несущему тросу, а несущий трос закрепляется на поддерживающих устройствах.

Цепные подвески позволяют получить малые стрелы провеса контактного провода при соответствующем выборе длины струн в пролете и обеспечить хорошее качество токосъема при высоких скоростях движения.

Одинарной называют такую цепную подвеску, в которой контактный провод (1 или 2) крепится струнами непосредственно к несущему тросу.

В подвеске со струной в опорном узле контактный провод при росте температур опускается на величину

Контактный провод 3 (один или два) крепится на коротких струнах 4 к вспомогательному тросу 2, а последний на более длинных струнах к несущему тросу 1.

По способу натяжения проводов различают некомпенсиро— ванные, полукомпенсированные и компенсированные цепные подвески. В цепных подвесках контактный провод в пролетах между опорами подвешен не свободно, как в простых (трамвайных) контактных подвесках, а на часто расположенных струнах, прикрепленных к несущему тросу. Благодаря этому требуется меньше опор, чем в простых подвесках, расстояние между ними достигает 70—75 м. Для возможности регулирования натяжения проводов контактную сеть делят на механически независимые друг от друга участки. На концах этих участков, называемых анкерными, провода закрепляют (анкеруют) на опорных устройствах. Для уменьшения стрел провеса при сезонном изменении температуры оба конца контактного провода (иногда и несущего троса) оттягивают к анкерным опорам и через систему блоков и изоляторов к ним подвешивают грузовые компенсаторы. Наибольшая длина участков между анкерными опорами устанавливается с учетом допустимого натяжения изношенного контактного провода и на прямых участках пути достигает 800 м и более.

В некомпенсированной цепной подвеске провода жестко закрепляют на анкерных опорах. Натяжение в них и стрела их провеса меняются в зависимости от температуры, ветровой нагрузки и гололеда.

В полукомпенсированной цепной подвеске с помощью грузовых компенсаторов автоматически поддерживается натяжение контактного провода при изменении метеорологических условий, а н сущий трос жестко закреплен на опорах. При такой подвеске расстояние между опорами обычно равно 60—70 м. Применение рессорного троса в полукомпенсированной подвеске позволяет обеспечить надежный токосъем при скоростях движения до 120 км/ч.

При компенсированной подвеске в контактном проводе и несущем тросе автоматически поддерживается практически постоянное натяжение. Компенсированная подвеска обеспечивает нормальный токосъем при скоростях движения до 160 км/ч и выше.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Контактная подвеска

Контактная подвеска — система проводов контактной сети, взаимное расположение которых, способ механического соединения, материал и сечение обеспечивают необходимое качество токосъёма. Конструкция контактной подвески определяется экономической целесообразностью, эксплуатационными условиями (максимальной скоростью движения электроподвижного состава, наибольшей силой тока, снимаемого одним токоприёмником), климатическими условиями. Необходимость обеспечения надёжного токосъёма при возрастающих скоростях движения и мощности электроподвижного состава определила изменение конструкций контактной подвески: сначала простые, затем одинарные цепные с простыми струнами и более сложные — рессорные, одинарные, двойные и специальные.

При скоростях движения до 50 км/ч удовлетворительное качество токосъёма обеспечивает простая (иногда называемая трамвайной) контактная подвеска, состоящая только из контактного провода, подвешенного к опорам А и В контактной сети (рис.1, а) или к поперечным тросам, закреплённым на искусственных сооружениях (на городском электротранспорте — также к зданиям). Качество токосъём во многом определяется стрелой провеса f провода, зависящей от результирующей нагрузки на провод, складывающейся из собственного веса провода (при гололёде вместе со льдом) и ветровой нагрузки, длины пролёта l и натяжения провода. На качество токосъёма большое влияние оказывает угол α: чем он меньше, тем ниже качество токосъёма, так как сильнее удары при проходе токоприёмником опорной зоны, а также больше износ контактного провода и контактных вставок токоприёмника. Некоторое улучшение токосъёма в опорной зоне обеспечивается двукратным подвешиванием контактного провода (рис.1, б).

При более высоких скоростях движения для обеспечения удовлетворительного токосъёма при простой контактной подвеске потребовалось бы существенное уменьшение пролётов, что неэкономично, или увеличение натяжения провода до практически не осуществимых значений. В этих условиях применяют цепные контактные подвески (рис.2), в которых контактный провод подвешен к несущему тросу с помощью струн. Название «цепная» связано с тем, что несущий трос располагается в вертикальной плоскости в соответствии с уравнением цепной линии. Контактная подвеска, состоящая из несущего троса и контактного провода, называется одинарной. При достаточно частом расположении струн контактному проводу можно придать любое положение в вертикальной плоскости, в частности, практически без провеса. Кроме одинарных, применяют двойные цепные контактные подвески, в которых к несущему тросу на струнах подвешивается вспомогательный провод, а к нему (при помощи коротких струн) — контактный провод.

В цепных контактных подвесках несущий трос и вспомогательный провод нередко участвуют в передаче тягового тока. В этом случае их соединяют с контактным проводом электрическими соединителями.

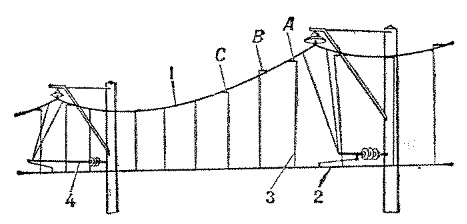

Основной механической характеристикой контактной подвески является её эластичность — отношение подъёма контактного провода к приложенной к нему и направленной вертикально вверх силе. Качество токосъёма зависит от характера изменения эластичности в пролёте: чем она стабильнее, тем лучше токосъём. В простых и обычных цепных контактных подвесках эластичность в середине пролёта выше, чем у опор. Выравнивание эластичности в пролёте одинарной цепной контактной подвески достигается установкой рессорных тросов длиной 10—20 м, на которых крепят вертикальные струны для подвески контактного провода. Более постоянной эластичностью характеризуются двойные контактные подвески, но они сложнее в монтаже и эксплуатации. Для выравнивания эластичности в пролёте предложены специальные контактные подвески, к которым относится, например, рычажная контактная подвеска (рис.3). Принципиальное отличие этой контактной подвески от других в том, что несущий трос работает не только на изгиб, но и на кручение. Последнее достигается тем, что три струны, поддерживающие контактный провод в концевых частях каждого пролёта, присоединены к несущему тросу через рычаги A, B и C, жёстко закреплённые на тросе и повёрнутые при монтаже поочерёдно в разные стороны (в плане). Такую подвеску монтируют на участках со скоростями движения 200—250 км/ч.

Простые и цепные контактные подвески состоят из отдельных анкерных участков. Анкеровки (закрепления) проводов контактной подвески по концам анкерных участков могут быть жёсткими или компенсированными (см. Компенсация натяжения проводов). На магистральных железных дорогах широко применяют цепные компенсированные и полукомпенсированные контактные подвески.

В компенсированных контактных подвесках компенсаторы имеются в контактном проводе и в несущем тросе. При изменении температуры проводов (вследствие изменения протекающих по ним токов и температуры окружающего воздуха) стрелы провеса несущего троса, а следовательно, и подвешенных к нему контактных проводов, остаются постоянными. Для лучшего токосъёма стрелу провеса контактного провода компенсированной контактной подвески принимают около 0,001 длины пролёта.

В полукомпенсированных контактных подвесках компенсаторы устанавливаются только в контактном проводе, который регулируют так, чтобы стрела провеса имела место при среднегодовой для данного района температуре окружающего воздуха. Конструктивную высоту подвески — расстояние между несущим тросом и контактным проводом в точках подвеса — стремятся увеличить до экономически целесообразных пределов. Это обеспечивает меньший наклон струн при экстремальных значениях температуры окружающего воздуха и большее постоянство натяжения контактного провода во всём анкерном участке, что необходимо для удовлетворительного токосъёма.

Для увеличения срока службы контактных вставок токоприёмников контактный провод располагают в плане с зигзагом. Возможны различные варианты подвески несущего троса: в тех же вертикальных плоскостях, что и контактный провод (вертикальная подвеска), по оси пути (полукосая), с зигзагами, противоположными зигзагам контактного провода (косая подвеска). Вертикальная контактная подвеска обладает наименьшей ветроустойчивостью, косая — наибольшей, но сложнее в монтаже и обслуживании. На прямых участках пути в основном применяется полукосая контактная подвеска, на криволинейных — вертикальная. На участках с особенно сильными ветрами используют ромбовидную контактную подвеску, в которой два контактных провода, подвешенных к общему несущему тросу, располагаются у опор с противоположными зигзагами. В средних частях пролёта провода притянуты один к другому жёсткими планками. За рубежом в основном применяют одинарные подвески, на главных путях — с рессорными тросами. В некоторых странах (Великобритания, Франция, Япония) кроме одинарных контактных подвесок используют также двойные.

- «Энциклопедия железнодорожного транспорта», научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1995 год.

Источник