Методика определения величины резервов

Количественное выражение величины резерва – это разность между возможным (прогнозным) уровнем изучаемого показателя и его фактической величиной на текущий момент. Чтобы величина выявленных резервов была реальной, подсчет резервов должен быть точным и обоснованным.

Методика подсчета резервов зависит от:

— характера резервов (интенсивные или экстенсивные),

— способов их выявления (явные или скрытые);

— способов определения их величины (формальный подход или неформальный).

При формальном подходе величина резервов определяется без увязки с конкретными мероприятиями по их освоению.

Неформальный подход (выявление резервов по сущности) основывается на конкретных организационных и инновационных мероприятиях.

Для определения величины резервов используется ряд способов.

1.Способ прямого счетаприменяется для подсчета резервов экстенсивного характера, когда известна величина дополнительного привлечения или величина безусловных потерь ресурсов.

Возможность увеличения выпуска продукции (Р↑ВП) определяется следующим образом: дополнительное количеств ресурсов или величина безусловных потерь ресурсов по вине предприятия (ДР) делится на плановую или возможную норму их расход на единицу продукции (УРпл.(воз.)): Р↑ВП = ДР/ УРпл.(возм.)

2. Способ сравненияприменяется для подсчета резервов интенсивного характера, направленных на сокращение ресурсов на производство единицы продукции.

Резервы увеличения производства продукции за счет недопущения перерасхода ресурсов по сравнению с нормами определяются: сверхплановый расход ресурсов на единицу продукции умножается на фактический объем ее производства (ВПф) и делится на плановую норму (УРпл.): Р↑ВП =

3. Для определения величины резервов используются способы детерминированного факторного анализа:цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц, интегральный, логарифмирования.

К примеру, предприятие планирует увеличить объем выпуска продукции за счет создания новых рабочих мест и за счет роста производительности труда. Поскольку объем выпуска продукции можно представить в виде произведения численности рабочих и среднегодовой их выработки (ВП = ЧР · ГВ),то резерв увеличения выпуска продукции за счет первого и второго факторов может быть определен следующими способами:

а) абсолютных разниц: Р↑ВПЧР = Р↑ЧР · ГВФ; Р↑ВПГВ = ЧРв · Р↑ГВ

4. Результаты корреляционного анализа. Полученный коэффициент регрессии при соответствующих факторных показателях нужно умножить на возможный прирост последних:

где Р↑Y – резерв увеличения результативного показателя;

Р↑xi – резерв прироста факторного показателя;

bi – коэффициенты регрессии уравнения связи.

5. Способы математического программирования – позволяют оптимизировать величину показателей с учетом условий хозяйствования и ограничений на ресурсы и тем самым выявить дополнительные и. неиспользованные резервы производства путем сравнения величины исследуемых показателей по оптимальному варианту с фактическим или плановым их уровнем.

6. Особенно высокоэффективным методом выявления резервов является функционально-стоимостный анализ (ФСА) – позволяет на ранних стадиях жизненного цикла изделия найти и предупредить излишние затраты путем усовершенствования его конструкции, технологии производства, использования более дешевого сырья и материалов и т.д.

7. Маржинальный анализ.Величина постоянных затрат не зависит от динамики объема производства в краткосрочном периоде. Сумма переменных затрат изменяется пропорционально объему производства продукции. Следовательно, от динамики объема деятельности предприятия зависит средний уровень многих удельных показателей (затрат на рубль продукции, себестоимости отдельных изделий, их трудоемкости, материалоемкости, рентабельности и т.д.). Маржинальный анализ позволяет установить, как изменяется средний уровень удельных показателей при увеличении (снижении) объема производства продукции.

Например, средняя себестоимость единицы продукции определяется отношением общей суммы затрат (3) на производство данного вида продукции к количеству единиц произведенной продукции в отчетном периоде (ВП): С = ЗФ / ВПФ

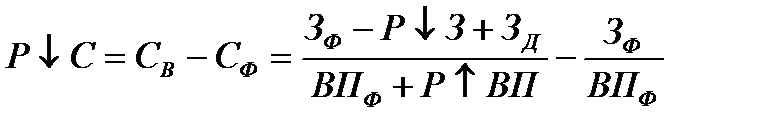

Следовательно, для снижения себестоимости продукции необходимо, с одной стороны, найти резервы сокращения затрат на ее производство по всем статьям (Р↓3), а с другой – резервы увеличения объема производства продукции (Р↑ВП). Необходимо учесть, что для освоения резервов увеличения производства продукции потребуются дополнительные затраты (ЗД) труда, материалов, топлива, энергии и т.д. Поскольку пропорционально объему производства увеличится только переменная часть расходов, а постоянная остается неизменной в краткосрочном периоде, то это уже само по себе вызовет снижение себестоимости изделия. В итоге методика подсчета резервов снижения себестоимости продукции может быть записана следующим образом:

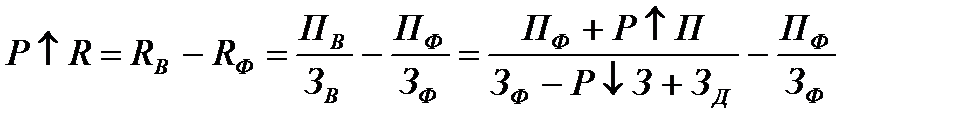

Резерв увеличения уровня рентабельности (Р↑R)определяете следующим образом:

где Пф– фактическая сумма прибыли;

Р↑П –резерв увеличения суммы прибыли;

RВ, RФ–соответственно возможный и фактический уровень рентабельности;

ПВ– возможная сумма прибыли;

ЗФ–фактическая полная себестоимость реализованной продукции;

Р↓3 –резерв снижения себестоимости проданной продукции;

ЗД – дополнительные затраты, которые необходимы для освоения резервов увеличения объема продаж.

Все выявленные таким способом резервы должны быть подкреплены конкретными мероприятиями – только в этом случае величина резервов будет реальной и обоснованной.

Источник

2. Методика подсчета резервов.

1) метод прямого счета – для выявления резервов экстенсивного характера, когда известна величина дополнительного привлечения ресурсов или величина безусловных потерь ресурсов.

где Р↑ВП – резерв увеличения объема выпускаемой продукции,

ДР- дополнительное количество ресурсов или величина безусловных потерь ресурсов,

НР0(в – плановая или возможная норма расхода ресурса на единицу продукции;

РО0(в) — плановая или возможная ресурсоотдача.

2) способ сравнения – применяется в тех случаях, когда потери ресурсов или возможная их экономия определяется в сравнении с плановыми нормами или с их затратами на передовых предприятиях.

Резервы увеличения производства за счет недопущения перерасхода ресурса по сравнению с нормами определяются:

где НР1 – фактический расход ресурсов, НР0 – плановая норма расхода ресурсов, ВП1 – фактический объем выпуска продукции.

3) способы детерминированного факторного анализа. Для определения величины резервов в АХД широко используются способы детерминированного факторного анализа: цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц и интегральный метод. Например, если объем валовой продукции представить в виде произведения количества рабочих и производительности труда (ВП = ЧР х ГВ), то резервы увеличения объема производства продукции за счет увеличения численности рабочих, используя способ абсолютных разниц, можно подсчитать по формуле:

4) способы математического программирования, функционально-стоимостной анализ (ФСА), маржинальный анализ. Способы математического программирования позволяют оптимизировать величину показателей с учетом условий хозяйствования и ограничений на ресурсы и тем самым выявить дополнительные и неиспользованные резервы производства путем сравнения величины исследуемых показателей по оптимальному варианту с фактическим или плановым их уровнем. Использование метода ФСА позволяет на ранних стадиях жизненного цикла изделия найти и предупредить лишние затраты путем усовершенствования его конструкции, технологии производства, использования более дешевого сырья и материалов и т.д.

Тема 9. История и перспективы развития экономического анализа

1.Этапы возникновения и становления экономического анализа.

2. Перспективы развития экономического анализа в условиях рыночных отношений.

Этапы возникновения и становления экономического анализа

I этап. 4000 г. до н.э. – возникновение экономического анализа как средства познания сущности экономических явлений и процессов. Это связано с возникновением и развитием бухгалтерского учета.

II этап. Вторая половина 19 века – теоретическое и практическое развитие экономического анализа в эпоху развития капиталистических отношений.

III этап. Первая половина 20 века – обособление анализа хозяйственной деятельности в особую отрасль знания, с помощью которой изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производственно–финансовой деятельности, оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его развития. Становление анализа хозяйственной деятельности обусловлено следующим:

А) удовлетворением практической потребности, которая возникла в связи с развитием производительных сил, совершенствованием производственных отношений, расширением масштабов производства;

Б) развитием экономической науки в целом и ее отраслей в частности:

— выделение анализа хозяйственной деятельности в самостоятельную отрасль знаний — научную базу принятия управленческих решений;

— началом комплексного экономического изучения деятельности предприятия;

— выпуском первых специальных книг по экономическому анализу хозяйственной деятельности.

IV этап. 30 г.г. 20 века — курс анализа хозяйственной деятельности введен в программы вузов СССР. Становление АХД как науки.

V этап. Послевоенное время – основательная разработка теоретических вопросов анализа.

VI этап. Современное состояние АХД — это разработанная в теоретическом и практическом плане наука. Она предполагает:

— широкое применение математических методов и компьютерных программ;

— использование методик экономического анализа в управлении производством на разных уровнях;

— внедрение теоретических достижений науки в практику эконом. анализа;

— развитие экономического анализа;

— повышение заинтересованности в этой науке.

Источник

Вопрос 3. Методика определения величины резервов

Количественное выражение величины резерва – это разность между возможным (прогнозным) уровнем изучаемого показателя и его фактической величиной на текущий момент. Чтобы величина выявленных резервов была реальной, подсчет резервов должен быть точным и обоснованным.

Методика подсчета резервов зависит от:

— характера резервов (интенсивные или экстенсивные),

— способов их выявления (явные или скрытые);

— способов определения их величины (формальный подход или неформальный).

При формальном подходе величина резервов определяется без увязки с конкретными мероприятиями по их освоению.

Неформальный подход (выявление резервов по сущности) основывается на конкретных организационных и инновационных мероприятиях.

Для определения величины резервов используется ряд способов.

1. Способ прямого счета применяется для подсчета резервов экстенсивного характера, когда известна величина дополнительного привлечения или величина безусловных потерь ресурсов.

Возможность увеличения выпуска продукции (Р↑VВП) определяется следующим образом: дополнительное количеств ресурсов или величина безусловных потерь ресурсов по вине предприятия (ДР) делится на фактический их расход на единицу продукции (УРф) или умножается на фактическую ресурсоотдачу (РОф), т.е. на материалоотдачу, фондоотдачу, производительность труда и т.д.:

Например, планируется увеличить закупку сырья на 600 т. Для производства единицы продукции на предприятии фактически расходуется 20 кг сырья. Значит, дополнительно будет получено 30 000 ед. продукции (600 т ÷ 20 кг). Это результат можно получить и другим способом, определив материалоотдачу. Фактический выход продукции из 1 т сырья составляет 50 ед. Отсюда использование дополнительного сырья позволит увеличить объем производства продукции на 30 000 ед. (600 т · 50 ед.).

2. Способ сравнения применяется для подсчета резервов интенсивного характера, направленных на сокращение ресурсов на производство единицы продукции. Рост объема выпуска продукции определяется следующим образом: резерв уменьшения затрат ресурсов на единицу продукции за счет внедрения инноваций (Р↓УР) умножается на планируемый (возможный) объем производства продукции (VВПв) и делится на возможный удельный расход ресурсов на единицу продукции с учетом выявленных резервов его снижения (УРв) или умножается на планируемый уровень ресурсоотдачи (РОф):

Например, для получения единицы продукции фактически затрачено 52 кг сырья, а планировалось 50. Прогнозируемый объем производства продукции – 40 000 ед. Отсюда экономия ресурсов на единицу продукции составит 2 кг (52 — 50), а на весь объем производства – 80 000 кг (2 · 40 000), в результате чего выпуск продукции увеличится на 1600 ед. (80 000 ÷ 50).

Этот резерв можно определить и другим способом, умножив планируемую экономию сырья на планируемую ресурсоотдачу (материалоотдачу): 80 000 · 0,02 = 1600 ед.

3. Для определения величины резервов используются способы детерминированного факторного анализа: цепной подстановки, абсолютных разниц, относительных разниц, интегральный, логарифмирования.

К примеру, предприятие планирует увеличить объем выпуска продукции за счет создания новых рабочих мест и за счет роста производительности труда. Поскольку объем выпуска продукции можно представить в виде произведения численности рабочих и среднегодовой их выработки (ВП = ЧР · ГВ), то резерв увеличения выпуска продукции за счет первого и второго факторов может быть определен следующими способами:

а) абсолютных разниц: Р↑ВПЧР = Р↑ЧР · ГВФ; Р↑ВПГВ = ЧРФ · Р↑ГВ

в) относительных разниц:

4. Результаты корреляционного анализа. Полученный коэффициент регрессии при соответствующих факторных показателях нужно умножить на возможный прирост последних:

где Р↑Y – резерв увеличения результативного показателя;

Р↑xi – резерв прироста факторного показателя;

bi – коэффициенты регрессии уравнения связи.

5. Способы математического программирования – позволяют оптимизировать величину показателей с учетом условий хозяйствования и ограничений на ресурсы и тем самым выявить дополнительные и. неиспользованные резервы производства путем сравнения величины исследуемых показателей по оптимальному варианту с фактическим или плановым их уровнем.

6. Особенно высокоэффективным методом выявления резервов является функционально-стоимостный анализ (ФСА) – позволяет на ранних стадиях жизненного цикла изделия найти и предупредить излишние затраты путем усовершенствования его конструкции, технологии производства, использования более дешевого сырья и материалов и т.д.

7. Маржинальный анализ. Величина постоянных затрат не зависит от динамики объема производства в краткосрочном периоде. Сумма переменных затрат изменяется пропорционально объему производства продукции. Следовательно, от динамики объема деятельности предприятия зависит средний уровень многих удельных показателей (затрат на рубль продукции, себестоимости отдельных изделий, их трудоемкости, материалоемкости, рентабельности и т.д.). Маржинальный анализ позволяет установить, как изменяется средний уровень удельных показателей при увеличении (снижении) объема производства продукции.

Например, средняя себестоимость единицы продукции определяется отношением общей суммы затрат (3) на производство данного вида продукции к количеству единиц произведенной продукции в отчетном периоде (VВП): С = ЗФ / VВПФ

Следовательно, для снижения себестоимости продукции необходимо, с одной стороны, найти резервы сокращения затрат на ее производство по всем статьям (Р↓3), а с другой – резервы увеличения объема производства продукции (Р↑VВП). Необходимо учесть, что для освоения резервов увеличения производства продукции потребуются дополнительные затраты (ЗД) труда, материалов, топлива, энергии и т.д. Поскольку пропорционально объему производства увеличится только переменная часть расходов, а постоянная остается неизменной в краткосрочном периоде, то это уже само по себе вызовет снижение себестоимости изделия. В итоге методика подсчета резервов снижения себестоимости продукции может быть записана следующим образом:

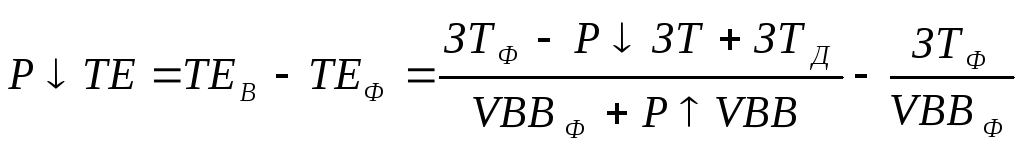

Аналогичным образом можно определить резерв снижения трудоемкости продукции, которая определяется отношением количества затраченного труда в человеко-часах на производство i-го вида продукции (ЗТ) к объему ее производства (VВП). Значит, для снижения ее уровня необходимо, с одной стороны, найти резервы увеличения объемов выпуска продукции (Р↑VВП), а с другой – резервы сокращения затрат труда (Р↓3T) за счет внедрения более совершенной техники и технологии, механизации и автоматизации производства, улучшения организации труда и других факторов. В то же время необходимо учитывать, что для освоения резервов увеличения производства продукции требуются дополнительные затраты труда (ЗТд). В формализованном виде эта методика может быть записана так:

Резерв увеличения уровня рентабельности (Р↑R) определяете следующим образом:

где Пф – фактическая сумма прибыли;

Р↑П – резерв увеличения суммы прибыли;

RВ, RФ – соответственно возможный и фактический уровень рентабельности;

ПВ – возможная сумма прибыли;

ЗФ – фактическая полная себестоимость реализованной продукции;

Р↓3 – резерв снижения себестоимости проданной продукции;

ЗД – дополнительные затраты, которые необходимы для освоения резервов увеличения объема продаж.

Все выявленные таким способом резервы должны быть подкреплены конкретными мероприятиями – только в этом случае величина резервов будет реальной и обоснованной.

Источник