- Соединения электрических цепей на примере электропроводки

- Условные обозначения элементов электрической цепи

- Способы соединения электрической цепи

- Типы разводки электропроводки

- ElectronicsBlog

- Электротехника часть 4. Соединение элементов цепи

- Последовательное соединение приемников энергии

- Применение последовательного соединения

- Параллельное соединение приемников энергии

- Смешанное соединение приемников энергии

- Первый закон Кирхгофа

- Второй закон Кирхгофа

Соединения электрических цепей на примере электропроводки

Электрическая цепь, являясь совокупностью устройств, по которым течет электрический ток, может иметь несколько видов соединений. Рассматривая на примере электрической проводки в доме, можно отметить, что способы соединения электрической цепи являются базой для типизации видов разводки. И в донном случае определение электрической цепи можно перефразировать как соединенные между собой источник тока, линии передачи и приемник.

Для наглядности рассмотрим самую простую электрическую цепь. Она состоит из источника тока, приемника (лампочка или электродвигатель) и системы передачи (провода). Чтобы данная комбинация стала полноценной цепью, ее элементы должны быть соединены между собой проводниками таким образом, чтобы ток протекал по замкнутой цепи.

Условные обозначения элементов электрической цепи

Все элементы электрических цепей можно разделить на активные и пассивные. К активным относятся источники тока, аккумуляторы, электродвигатели. Пассивные элементы – соединительные провода и электро приемники (лампочка или иной потребитель). Их общепринятые условные обозначения предназначены для изображения элементов цепи на схемах. Рассмотрим основные из них, так как данная информация пригодится для дальнейшего понимания принципов соединения электрической цепи на примере разводки внутри домовой проводки.

Условные обозначения элементов:

Способы соединения электрической цепи

Разобравшись с терминологией и графическим обозначением элементов, можно перейти к непосредственному рассмотрению способов соединения, представленных в следующей таблице:

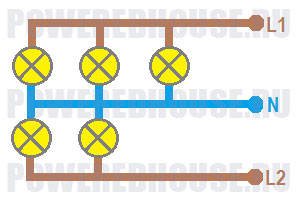

| При параллельном соединении ни один элемент (приемник) не соединен между собой, но при этом они объединены двумя общими узлами. В этом случае даже при возникновении неисправности одного из потребителей, остальные продолжают работать. Наглядным примером такого соединения может быть подключение двух зон освещения через двухклавишный выключатель, где один проводник (рабочий ноль N) общий, а фаза (L) посредством выключателя разделяется на два проводника L1 и L2. |

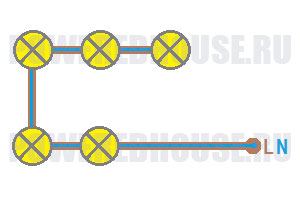

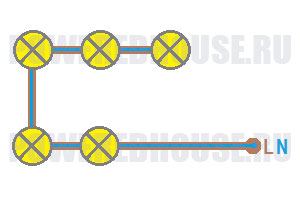

| При последовательном соединении все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Примером служит елочная гирлянда, где большое количество лампочек соединяется одним проводом (если сгорит одна лампочка, цепь разорвется и погаснут все остальные). Другой пример — шлейфовое подключение розеток. |

Типы разводки электропроводки

Информация о соединениях электрической цепи тесно переплетается с темой разводки проводки и дополняет методику электромонтажных работ. Существует несколько типов разводки. Однако, прежде чем перейти к ним, стоит рассмотреть, как формируется разводка в частном доме:

- Питающий кабель входит в распределительный щит здания.

- В щите располагаются группы автоматических устройств защиты.

- Посредством автоматики и распределительных шин кабель далее разводится на зоны (группы потребителей).

- Зоны делятся на две группы: одна предназначена для розеток, другая — для освещения.

- Питающие кабели отдельной зоны заходят в помещение, где для них используются свои варианты расключения. Так, силовая кабельная линия, идущая к розетке, может подключается к другим розеткам данного помещения методом «шлейфа», а осветительная линия может расключаться через распределительную коробку.

Типы расключения электрической проводки:

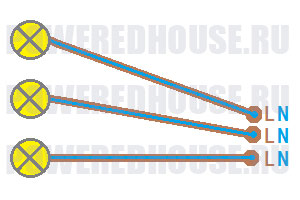

| Тип расключения «звезда» (другие названия бескоробочное, или европейское) схематично выглядит следующим образом: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. То есть, каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в щиток и подключается к отдельному автоматическому выключателю. Преимущество данной методики — безопасность и возможность контролировать каждую электрическую точку. Также, при такой разводке не требуется устанавливать распределительные коробки. Недостатком бескоробочного подключения является увеличенный расход провода и, соответственно, увеличение трудовых затрат на монтаж системы. |

| «Шлейф» по сравнению со «звездой» отличается экономичностью. Изобразить шлейфовое расключение можно следующим образом: электрощит или распределительная коробка — розетка — розетка — розетка. Другими словами, несколько электрических точек последовательно подключаются, и от них общий питающий проводник идет либо к электрощиту, либо к распаечной коробке. Как видно, данный тип расключения проводки — не что иное, как последовательное соединение в разрезе электрической цепи. |

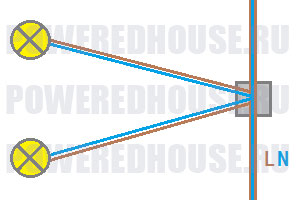

| Самый распространенный тип разводки — с использованием распределительных коробок. В этом случае от электрического щита питающий кабель конкретной группы разветвляется между потребителями через распределительные коробки, которые обычно располагаются над выключателем около входа в комнату. |

| Смешанное расключение предполагает одновременное применение в одной системе типов «звезда», «шлейф» с использованием распределительных (распаечных) коробок. |

В чистом виде перечисленные типы расключения применяются редко. Как правило, выбирают смешанный вариант. При этом, нужно соблюдать правила соединения электрической цепи.

Источник

ElectronicsBlog

Обучающие статьи по электронике

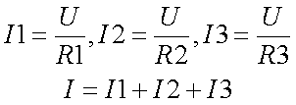

Электротехника часть 4. Соединение элементов цепи

Всем доброго времени суток. В прошлой статье я рассмотрел закон Ома, применительно к электрическим цепям, содержащие источники энергии. Но в основе анализа и проектирования электронных схем вместе с законом Ома лежат также законы баланса токов, называемым первым законом Кирхгофа, и баланса напряжения на участках цепи, называемым вторым законом Кирхгофа, которые рассмотрим в данной статье. Но для начала выясним, как соединяются между собой приёмники энергии и какие при этом взаимоотношения между токами, напряжениями и сопротивлениями.

Для сборки радиоэлектронного устройства можно преобрески DIY KIT набор по ссылке.

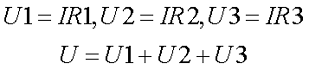

Последовательное соединение приемников энергии

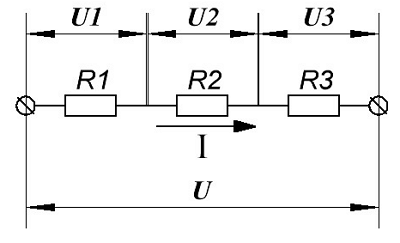

Приемники электрической энергии можно соединить между собой тремя различными способами: последовательно, параллельно или смешано (последовательно — параллельно). Вначале рассмотрим последовательный способ соединения, при котором конец одного приемника соединяют с началом второго приемника, а конец второго приемника – с началом третьего и так далее. На рисунке ниже показано последовательное соединение приемников энергии с их подключением к источнику энергии

Пример последовательного подключения приемников энергии.

В данном случае цепь состоит из трёх последовательных приемников энергии с сопротивлением R1, R2, R3 подсоединенных к источнику энергии с напряжением U. Через цепь протекает электрический ток силой I, то есть, напряжение на каждом сопротивлении будет равняться произведению силы тока и сопротивления

Таким образом, падение напряжения на последовательно соединённых сопротивлениях пропорциональны величинам этих сопротивлений.

Из вышесказанного вытекает правило эквивалентного последовательного сопротивления, которое гласит, что последовательно соединённые сопротивления можно представить эквивалентным последовательным сопротивлением величина, которого равна сумме последовательно соединённых сопротивлений. Это зависимость представлена следующими соотношениями

где R – эквивалентное последовательное сопротивление.

Применение последовательного соединения

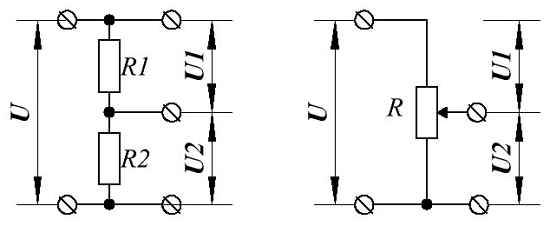

Основным назначением последовательного соединения приемников энергии является обеспечение требуемого напряжения меньше, чем напряжение источника энергии. Одними из таких применений является делитель напряжения и потенциометр

Делитель напряжения (слева) и потенциометр (справа).

В качестве делителей напряжения используют последовательно соединённые резисторы, в данном случае R1 и R2, которые делят напряжение источника энергии на две части U1 и U2. Напряжения U1 и U2 можно использовать для работы разных приемников энергии.

Довольно часто используют регулируемый делитель напряжения, в качестве которого применяют переменный резистор R. Суммарное сопротивление, которого делится на две части с помощью подвижного контакта, и таким образом можно плавно изменять напряжение U2 на приемнике энергии.

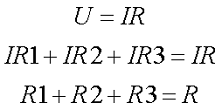

Параллельное соединение приемников энергии

Ещё одним способом соединения приемников электрической энергии является параллельное соединение, которое характеризуется тем, что к одним и тем же узлам электрической цепи присоединены несколько преемников энергии. Пример такого соединения показан на рисунке ниже

Пример параллельного соединения приемников энергии.

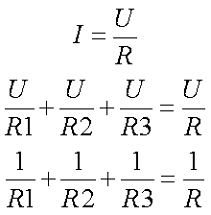

Электрическая цепь на рисунке состоит из трёх параллельных ветвей с сопротивлениями нагрузки R1, R2 и R3. Цепь подключена к источнику энергии с напряжением U, через цепь протекает электрический ток с силой I. Таким образом, через каждую ветвь протекает ток равный отношению напряжения к сопротивлению каждой ветви

Так как все ветви цепи находятся под одним напряжением U, то токи приемников энергии обратно пропорциональны сопротивлениям этих приемников, а следовательно параллельно соединённые приемники энергии можно заметь одним приемником энергии с соответствующим эквивалентным сопротивлением, согласно следующих выражений

Таким образом, при параллельном соединении эквивалентное сопротивление всегда меньше самого малого из параллельно включенных сопротивлений.

Смешанное соединение приемников энергии

Наиболее широко распространено смешанное соединение приемников электрической энергии. Данной соединение представляет собой сочетание последовательно и параллельно соединенных элементов. Общей формулы для расчёта данного вида соединений не существует, поэтому в каждом отдельном случае необходимо выделять участки цепи, где присутствует только лишь один вид соединения приемников – последовательное или параллельное. Затем по формулам эквивалентных сопротивлений постепенно упрощать данные участи и в конечном итоге приводить их к простейшему виду с одним сопротивлением, при этом токи и напряжения вычислять по закону Ома. На рисунке ниже представлен пример смешанного соединения приемников энергии

Пример смешанного соединения приемников энергии.

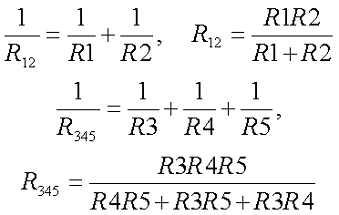

В качестве примера рассчитаем токи и напряжения на всех участках цепи. Для начала определим эквивалентное сопротивление цепи. Выделим два участка с параллельным соединением приемников энергии. Это R1||R2 и R3||R4||R5. Тогда их эквивалентное сопротивление будет иметь вид

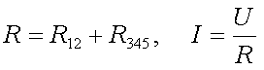

В результате получили цепь из двух последовательных приемников энергии R12R345 эквивалентное сопротивление и ток, протекающий через них, составит

Тогда падение напряжения по участкам составит

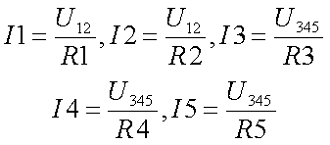

Тогда токи, протекающие через каждый приемник энергии, составят

Первый закон Кирхгофа

Как я уже упоминал, законы Кирхгофа вместе с законом Ома являются основными при анализе и расчётах электрических цепей. Закон Ома был подробно рассмотрен в двух предыдущих статьях, теперь настала очередь для законов Кирхгофа. Их всего два, первый описывает соотношения токов в электрических цепях, а второй – соотношение ЭДС и напряжениями в контуре. Начнём с первого.

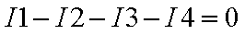

Первый закон Кирхгофа гласит, что алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. Описывается это следующим выражением

где ∑ — обозначает алгебраическую сумму.

Слово «алгебраическая» означает, что токи необходимо брать с учётом знака, то есть направления втекания. Таким образом, всем токам, которые втекают в узел, присваивается положительный знак, а которые вытекают из узла – соответственно отрицательный. Рисунок ниже иллюстрирует первый закон Кирхгофа

Изображение первого закона Кирхгофа.

На рисунке изображен узел, в который со стороны сопротивления R1 втекает ток, а со стороны сопротивлений R2, R3, R4 соответственно вытекает ток, тогда уравнение токов для данного участка цепи будет иметь вид

Первый закон Кирхгофа применяется не только к узлам, но и к любому контуру или части электрической цепи. Например, когда я говорил о параллельном соединении приемников энергии, где сумма токов через R1, R2 и R3 равна втекающему току I.

Второй закон Кирхгофа

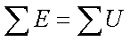

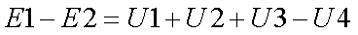

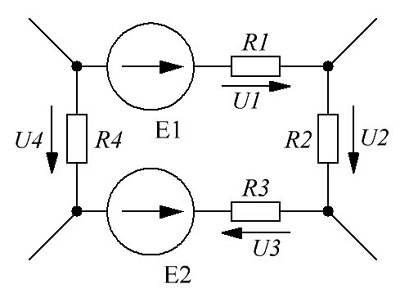

Как говорилось выше, второй закон Кирхгофа определяет соотношение между ЭДС и напряжениями в замкнутом контуре и звучит следующим образом: алгебраическая сумма ЭДС в любом контуре цепи равна алгебраической сумме падений напряжений на элементах этого контура. Второй закон Кирхгофа определяется следующим выражением

В качестве примера рассмотрим ниже следующую схему, содержащую некоторый контур

Схема, иллюстрирующая второй закон Кирхгофа.

Для начала необходимо определится с направлением обхода контура. В принципе можно выбрать как по ходу часовой стрелки, так и против хода часовой стрелки. Я выберу первый вариант, то есть элементы будут считаться в следующем порядке E1R1R2R3E2, таким образом, уравнение по второму закону Кирхгофа будет иметь следующий вид

Второй закон Кирхгофа применяется не только к цепям постоянного тока, но и к цепям переменного тока и к нелинейным цепям.

В следующей статье я рассмотрю основные способы расчёта сложных цепей с использованием закона Ома и законов Кирхгофа.

Теория это хорошо, но без практического применения это просто слова.Здесь можно всё сделать своими руками.

Источник