Будь умным!

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-13

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Лекция №16

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>ОТБОР И ПОДГОТОВКА ПРОБ К АНАЛИЗУ

;text-decoration:underline» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>1. Общие требования к отбору проб

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>В большинстве случаев стадия отбора пробы и подготовка ее к анализу определяет надежность и качество получаемых результатов. Погрешность при отборе и подготовке пробы к анализу часто определяет общую ошибку анализа и, в случае неправильно выполненных операций, делает бессмысленным использование высокоточных методов. Приемы и порядок отбора пробы и ее подготовка к анализу настолько важны, что обычно предписываются Государственным стандартом.

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Для проведения анализа, как правило, берут » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>среднюю пробу » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>. Это » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>небольшая часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой должны быть идентичны во всех отношениях среднему составу и свойствам исследуемого объекта » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>.

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Различают » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>генеральную, лабораторную » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>и » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> анализируемую » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> пробы. » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Генеральная » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> (первичная, большая или грубая) проба отбирается непосредственно из анализируемого объекта. Она достаточно большая (от 1 до 50 кг), для некоторых объектов (например, для руды) составляет 0,5 5 т.

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Из генеральной пробы путем ее сокращения отбирают » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>лабораторную » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> пробу (от 25 г до 1 кг). Одну часть лабораторной пробы используют для предварительных исследований, другую сохраняют для возможных в будущем арбитражных анализов, третью используют непосредственно для анализа. В случае необходимости пробу измельчают и усредняют.

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Для » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>анализируемой » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> пробы проводят несколько определений компонента: из отдельных навесок (10 1000 мг) если анализируемый объект твердое вещество, или аликвот если анализируют жидкость или газ. Анализируемая проба должна быть » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>представительной » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> то есть должна отражать среднее содержание определяемого компонента во всем исследуемом объекте. Чем больше материала отобрано для пробы, тем она представительнее. Но с очень большой пробой трудно работать, то увеличивает время анализа и расходы на него.

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Способы отбора пробы и ее величина прежде всего определяются физическими и химическими свойствами анализируемого объекта. При отборе пробы необходимо учитывать:

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>1) агрегатное состояние анализируемого объекта, так как способы отбора пробы различаются для газов, жидкостей и твердых тел;

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>2) неоднородность анализируемого материала и размер частиц, с которых начинается неоднородность. Чем мельче размер частиц, чем более однородным является вещество, тем проще отобрать пробу;

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>3) требуемую точность оценки содержания компонента во всей массе анализируемого объекта. Например, анализ биологически активного вещества в лекарстве требует большей точности, чем анализ руды для оценки рентабельности месторождения.

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Обязательно при отборе пробы необходимо учитывать возможность изменения состава объекта и содержания определяемого компонента во времени (состав воды в реке, состав дымовых выбросов и т.п.)

;text-decoration:underline» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>2. Отбор проб газов

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Степень однородности газов и их смесей велика, поэтому генеральная проба может быть небольшой. Пробу газа отбирают, измеряя его объем при помощи вакуумной мерной колбы или бюретки с запорной жидкостью. Часто газ конденсируют в ловушках разного типа при низких температурах. Различаются правила отбора пробы газа из замкнутой емкости и из потока. В » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>замкнутой емкости » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> (цех предприятия, помещение лаборатории и т.п.) пробу отбирают в разных точках, в зависимости от задачи объемы газа смешивают или анализируют по отдельности. При отборе пробы газа » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>из потока » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> используют метод » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>продольных струй » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> или метод » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>поперечных сечений » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>. Метод продольных струй применяют, когда состав газа вдоль потока не меняется. В этом случае поток делят на несколько струй вдоль потока и пробы газа отбирают в струях через одну. Если состав газа вдоль потока меняется, то пробы берут на определенных расстояниях вдоль потока. Так, при определении токсичных газов на примагистальных территориях, пробы воздуха отбирают на разном расстоянии от магистрали. Чтобы учесть изменение состава газовой смеси во времени, пробы отбирают в разное время и, в зависимости от поставленной задачи, пробы усредняют, или анализируют отдельно.

;text-decoration:underline» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>3. Отбор проб жидкостей

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Способы отбора гомогенных и гетерогенных жидкостей различны. Гомогенные жидкости отличаются высокой степенью однородности, поэтому отбор проб таких жидкостей достаточно прост. Пробу отбирают с помощью пипеток, бюреток и мерных колб. Отбор пробы из большой емкости проводят после тщательного перемешивания. если по какой-то причине пробу нельзя хорошо перемешать (например, воду в реке), то отбор проводят на разной глубине и в разных местах, затем анализируют, в зависимости от поставленной задачи, отдельно или после смешивания.

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Отбор гомогенной жидкости » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>из потока » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»> проводят через определенные интервалы времени и в разных местах. Для этого используют специальные приспособления » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>батометры » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>, представляющие собой цилиндрический сосуд вместимостью 1 3 л, закрывающийся сверху и снизу крышками. После погружения сосуда на требуемую глубину, крышки сосуда закрывают, сосуд поднимают на поверхность. Место и время отбора пробы согласовывают, исходя из поставленных задач. Например, чтобы оценить степень загрязнения водоема сточными водами предприятия, необходимо отбирать пробу не только самих стоков, но и воду водоема выше и ниже места сброса стоков. ГоСТ регламентирует правила отбора проб из природных водоемов.

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Пробы » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>гетерогенных » xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>жидкостей отбирают не только по объему, но и по массе. В одних случаях пробу гомогенизируют, в других дожидаются полного расслоения жидкостей. Гомогенизируют пробу путем интенсивного перемешивания, вибрацией, ультразвуком и т.п. Если гомогенизировать жидкость невозможно, то после расслоения жидкости пробу отбирают из каждой фазы, на различной глубине.

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Размер генеральной пробы жидкости не превышает нескольких литров или килограммов.

;text-decoration:underline» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>4. Отбор пробы твердых веществ

» xml:lang=»ru-RU» lang=»ru-RU»>Зависимость массы представительной пробы от размера неоднородных частиц приведена в таблице 1.

Зависимость массы генеральной пробы от размера частиц

Источник

Отбор и подготовка проб для анализа

Состав анализируемой пробы должен точно соответствовать среднему составу исследуемого материала, иначе анализ, как бы тщательно он не был выполнен, теряет свой смысл, так как он будет характеризовать лишь состав анализируемой пробы, а не всего исследуемого материала. Поэтому отбор пробы, ее усреднение и подготовка к анализу проводятся по строго определенным правилам.

Природные материалы не бывают однородными. Естественные скопления веществ (например, руд или других полезных ископаемых) не возникают обособленно, а находятся среди других пород или в непосредственной близости от них. Поэтому добываемые из земли полезные ископаемые содержат самые разнообразные примеси.

Неоднородность природного материала возникает также в результате хранения его после добычи на открытом месте. В поверхностных слоях в сухую погоду материал выветривается, теряя влагу. В сырую погоду, наоборот, может происходить увлажнение материала. Дождевая вода может глубоко проникать во внутренние слои материала и иногда вызывать химические изменения его. Химические изменения происходят также под влиянием температуры, кислорода и диоксида углерода воздуха.

Крупные и мелкие куски исследуемого материала часто имеют неодинаковый химический состав. При отборе проб отбирают крупные и мелкие куски пропорционально их действительному содержанию в исследуемом материале.

Вследствие различного размера кусочков и их различной плотности во время транспортирования происходит так называемая «сегрегация» материала; при этом мелкие частицы концентрируются в нижних слоях, а крупные в верхних. Сегрегация сильно затрудняет отбор и подготовку проб к анализу.

Отбор первичной (исходной) средней пробы твердых веществ. От сыпучих тел (например, руды, глины, песка) отбирают большое число проб из партии. Пробы берут на месте хранения или при перевозке. Лучше всего отбирать пробы при погрузке или выгрузке материалов.

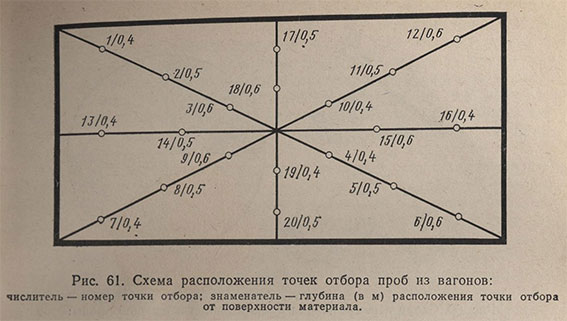

Отбор проб из вагонов, если они только что загружены и материал не подвергся сегрегации, производят по определенной схеме. Например, из материала (руда или др.), загруженного в 60- 70 железнодорожных вагонов, нужно отобрать 60-70 проб, по одной из каждого вагона. Поверхность материала в вагоне разравнивают и намечают на ней точки отбора проб, как показано на рис. 61. Из первого вагона берут пробу в точке № 1, из второго — в точке № 2, из пятнадцатого — в точке № 15. Начиная с 21-го вагона, пробы берут снова, начиная с точки № 1, и повторяют всю схему отбора и т.д. Если число вагонов оказывается меньше числа точек отбора, предусмотренных схемой, то из оставшихся вагонов (менее 15) берут пробы через одну точку, т.е. из 61-го вагона — в точке № 1, из 62-го вагона — в точке № 3 и т.д. до конца.

Пробы отбирают не с поверхности, а с некоторой глубины. Глубина расположения точки отбора от поверхности материала указана на схеме. Если сыпучий материал рассыпан тонким слоем (не более 1 м) на большой площади (например, на складе), то нужно брать пробу в нескольких точках, расположенных в шахматном порядке. Если материал поступает в таре, то пробу отбирают от 5-10% упаковок. Отбор проб производят щупом — специальным приспособлением, представляющим собой железный или медный узкий желоб, с одного конца заостренный, с другого имеющий ручку для удобства пользования. Для взятия пробы щуп погружают в подлежащий анализу материал в вертикальном или горизонтальном положении.

Первичную пробу отбирают в плотно закрывающиеся ящики, удобные для переноски. Хранят ее в неотапливаемом помещении и не более одних суток.

Подготовка первичной пробы. Отобранная первичная проба всегда бывает значительной по массе и может достигать нескольких десятков килограммов. В лабораторию же для анализа необходимо направить не более 2 кг материала. Подготовка лабораторной пробы из первичной заключается в сокращении ее, перемешивании и измельчении. Поскольку у многих материалов наиболее сильно изменяется содержание влаги, отбор лабораторной пробы проводят в таких условиях, при которых влажность изменяется возможно меньше.

Оборудование, применяемое для измельчения проб, должно быть достаточно прочным, чтобы в пробу не попадали продукты его истирания. Пробы измельчают с помощью дробилок, шаровых мельниц или ручным способом. Необходимо измельчать все куски без исключения; недопустимо выбрасывать трудноизмельчаемые куски.

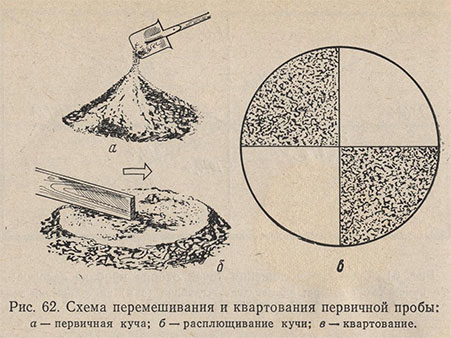

Работы по перемешиванию и сокращению пробы проводят на чистом и ровном полу, без щелей. Для перемешивания пробу насыпают конической кучей (рис. 62, а), высыпая каждую лопату на вершину конуса. Кучу насыпают равномерно, обходя ее кругом и набрасывая материал наверх; образуется конус. Когда весь материал будет собран, его перекладывают, перебрасывая материал лопатой из разных мест кучи на вершину нового конуса.

Для сокращения пробы конусную кучу расплющивают, надавливая на вершину конуса широкой доской, или же кучу развертывают с помощью доски, вдавливая ее ребро в вершину кучи и вращая вокруг оси конуса так, чтобы материал ссыпался к периферии. Развертывание или расплющивание проводят до тех пор, пока куча не превратится в диск равномерной толщины (рис. 62,6). Выравнивать толщину, перебрасывая материал лопатой, не разрешается.

Круг делят на четыре сектора взаимно перпендикулярными диаметрами (рис. 62, в) и два противоположных сектора отбрасывают. Материал в двух оставшихся секторах перемешивают и снова собирают в конус, как и в первый раз. Эту новую кучу расплющивают, делят на сектора и вновь сокращают. Такой способ сокращения пробы называется квартованием. Если требуется, материал измельчают. Такое сокращение в чередовании с измельчением продолжают до получения нужной массы пробы.

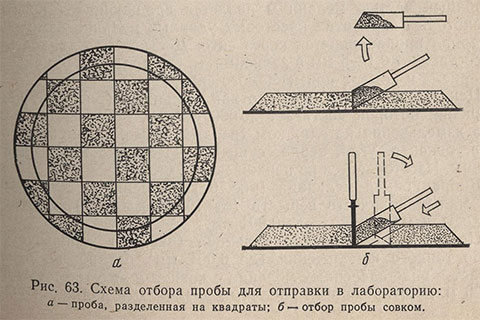

Отбор и подготовка лабораторной пробы. Когда масса материала в результате сокращения будет доведена примерно до 5-6 кг, его также ссыпают в коническую кучу, сплющивают ее и делят диск на 16-20 квадратов взаимно перпендикулярными линиями, как показано на рис. 63. В шахматном порядке отбирают порции пробы совком по всей глубине слоя. Совок вертикально погружают в слой до дна, затем, наклонив совок, закрывают его лопатой и вынимают. Полученную среднюю пробу делят на две части (масса каждой около 500 г), помещают в стеклянные банки с притертой пробкой и снабжают этикетками. На этикетке указывают название материала, место отбора пробы, дату и фамилию отборщика пробы. Одну пробу передают в лабораторию для анализа, другую опечатывают и хранят в течение установленного срока на случай арбитражного анализа.

Пробу в лаборатории, не вскрывая тары, хорошо перемешивают встряхиванием. Если требуется определить влажность материала, для этого отбирают часть пробы. Остальную часть пробы измельчают в стальной или фарфоровой ступке и просеивают через сито с отверстиями определенного диаметра (например, 1-2 мм). Непросеявшийся остаток истирают до тех пор, пока вся проба не пройдет через сито. Измельченную пробу сокращают квартованием до получения количества, нужного для аналитических целей (10-20 г). Окончательно всю аналитическую пробу истирают до состояния тончайшего порошка (пудры) в агатовой ступке. Для истирания берут каждый раз небольшое количество пробы и просеивают через сито, диаметр отверстий которого 0,1 мм.

Очень влажный материал предварительно просушивают, а затем измельчают. Сокращение лабораторной пробы проводят на большом не ржавом железном листе или на листе плотной бумаги. Во избежание загрязнений рекомендуется использовать для растирания однородных материалов агатовую ступку. Ступку и пестик после пользования требуется очень тщательно мыть, так как загрязнения на их рабочей поверхности удерживаются довольно прочно.

Источник