- Способы поддержания проходимости верхних дыхательных путей

- Искусственное дыхание. Способы проведения искусственного дыхания ( ИВЛ ).

- Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в стационаре. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов-реаниматологов России (второй пересмотр, 2018 г.)

- Термины и определения

- Диагностика

- Лечение

- Реабилитация

- Оценка качества медицинской помощи

- Приложение А. Алгоритмы ведения пациента

Способы поддержания проходимости верхних дыхательных путей

После регистрации апноэ немедленно уложите пострадавшего на жесткое основание с опущенным головным концом.

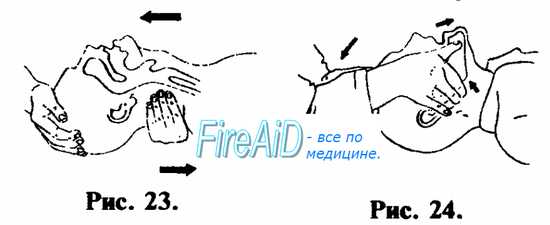

Разогните шейный отдел позвоночника (см. рис. 23) или выведите нижнюю челюсть вперед (см. рис. 24) — этим устраняется западение корня языка.

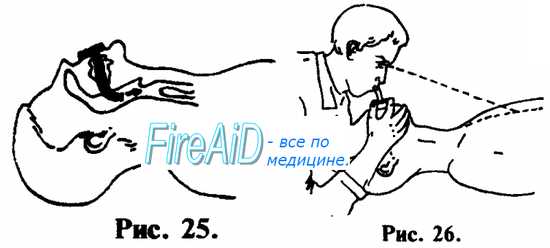

Освободите ротовую полость и глотку любыми доступными методами от слизи, рвотных масс и т. д., установите воздуховод (при его наличии) (см. рис. 25), после чего начните немедленное проведение ИВЛ (см. рис. 26).

Если первые попытки ее проведения на фоне санированных верхних дыхательных путей оказываются безуспешными, то это, чаще всего, указывает на наличие бронхиолоспазма или обтурации верхних дыхательных путей на уровне голосовой щели. Данные синдромы подлежат немедленному купированию.

Искусственное дыхание. Способы проведения искусственного дыхания ( ИВЛ ).

Существует два основных способа проведения ИВЛ: наружный (внешний) способ и при помощи вдувания воздуха в легкие через верхние дыхательные пути пострадавшего.

Наружный (внешний) способ проведения искусственного дыхания ( ИВЛ ) заключается в ритмичном сдавливании грудной клетки. Он основан на пассивном поступлении воздуха в грудную клетку. Существует множество модификаций данного способа (по Сильвестру, Шеф-феру, Хольдеру-Нильсену и т. д.), и при помощи этих методов, в свое время, было спасено много людей, однако детальное изучение динамики газов крови показало, что адекватного насыщения крови кислородом, необходимого для купирования признаков ОДН, при их использовании не происходит. В настоящее время обучение методам наружного способа проведения ИВЛ не производится, и они представляют интерес только с познавательной точки зрения.

Методом выбора ИВЛ в экстренных ситуациях является вдувание воздуха в легкие пострадавшего через верхние дыхательные пути способом « изо рта в рот», или «изо рта в нос». Принцип его заключается в том, что оказывающий первую помощь вдувает «свой» воздух в легкие пострадавшего. В атмосферном воздухе содержится около 21% кислорода. Количество О2, находящееся в выдыхаемом воздухе, равно 16%. Этого кислорода достаточно, чтобы поддержать жизнь пострадавшего.

Источник

Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в стационаре. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов-реаниматологов России (второй пересмотр, 2018 г.)

А.А. Андреенко 1 , Е.Л. Долбнева 2 , В.И. Стамов 3

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург

2 ФГБНУ РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, Москва

3 УКБ № 2 ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, Москва

Для корреспонденции: Андреенко Александр Александрович, канд. мед. наук, доцент, заместитель начальника кафедры анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург; e-mail: aaa010803@gmail.com

Для цитирования: Андреенко А.А., Долбнева Е.Л., Стамов В.И. Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей в стационаре. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов-реаниматологов России (второй пересмотр, 2018 г.). Вестник интенсивной терапии имени А.И. Салтанова. 2019;2:7–31. DOI: 10.21320/1818-474X-2019-2-7-31

Реферат

В обзоре представлены клинические рекомендации Федерации анестезиологов-реаниматологов России, пересмотренные в 2018 г. В основу рекомендаций положен обзор публикаций и современные международные руководства Общества по проблемам трудных дыхательных путей (DAS, 2015), Американского общества анестезиологов (ASA, 2013), Европейского общества анестезиологов (ESA, 2018).

Ситуации «трудных дыхательных путей» (ТДП) встречаются в современной анестезиологической практике относительно нечасто, но в случае невозможности обеспечения адекватной оксигенации пациентов они приводят к постгипоксическому повреждению головного мозга или остановке кровообращения. Современные требования к безопасности пациентов во время анестезии определяют необходимость проведения тщательной оценки пациентов перед операцией, выявления прогностических признаков трудной вентиляции через лицевую маску или надгортанные воздуховоды, трудной ларингоскопии и интубации, трудной крикотиреотомии. В результате обследования анестезиолог обязан сформулировать основной и резервный планы действий, подготовить необходимое оборудование, привлечь в случае необходимости специалистов.

В рекомендациях представлены доказательные данные об эффективности современных устройств для вентиляции и интубации трахеи (ИТ). Предложены алгоритмы принятия решения и действий в различных ситуациях при прогнозируемых и непрогнозируемых ТДП у пациентов с различным риском аспирации. Также предложен алгоритм подготовки, прогнозирования возможных осложнений и выполнения экстубации трахеи. Представленные в обзоре рекомендации направлены на достижение цели — повышения безопасности пациентов во время общей анестезии за счет снижения риска развития критических нарушений газообмена вследствие нарушений проходимости верхних дыхательных путей.

Ключевые слова: интубация трахеи, трудные дыхательные пути, трудная масочная вентиляция, трудная ларингоскопия, трудная интубация, надгортанные воздуховоды, крикотиреотомия, неудачная интубация

Поступила: 25.02.2019

Принята к печати: 26.03.2019

Термины и определения

С целью более четкого обозначения проблемы поддержания проходимости верхних дыхательных путей (ПВДП), создания акцента не только на методиках выполнения интубации трахеи (ИТ), но и главным образом на поддержании адекватной оксигенации и вентиляции легких целесообразно обозначить все проблемные ситуации как «трудные дыхательные пути» (ТДП).

Проблема поддержания ПВДП в каждом конкретном клиническом случае представляет собой сложное взаимодействие особенностей пациента, клинических обстоятельств, навыков специалиста, оснащенности. Для обеспечения универсального подхода и единого понимания рекомендаций предлагается ориентироваться на следующие определения:

А. Трудная вентиляция лицевой маской — ситуация, при которой анестезиолог не может обеспечить адекватную вентиляцию через лицевую маску (SpO2 Причины неудачной установки НВУ и неэффективной вентиляции через них включают:

- ограниченное открывание рта;

- обструкция на уровне гортани и дистальнее;

- разрыв или смещение трахеи;

- ограниченное движение в шейном отделе позвоночника и атланто-окципитальном сочленении.

Причины трудной прямой ларингоскопии и трудной ИТ делятся на клинические, анатомические и связанные с патологией верхних дыхательных путей (ВДП). Клинические: указание в анамнезе на факт интубации трахеи во время анестезии или наложение трахеостомы в анамнезе в сочетании с признаками диспноэ или стридора (или без таковых) в покое или при нагрузках, факт трудной интубации трахеи во время предыдущих анестезий, храп, обструктивное сонное апноэ, стридор различного характера в покое, отсутствие возможности лежать на спине, акромегалия, беременность (III триместр), сахарный диабет I типа, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит и др.

Анатомические: аномалия гортани, макроглоссия, глубокая, узкая ротоглотка, выступающие вперед резцы и клыки, короткая толстая шея, микрогнатия, увеличение передней и задней глубины нижней челюсти, ограниченное раскрытие рта, ограничение подвижности в атланто-окципитальном сочленении и шейном отделе позвоночника и др.

Патология ВДП: врожденные и приобретенные заболевания костных, хрящевых и мягкотканных структур, окружающих ВДП, — отсутствие зубов, мосты, протезы; травмы, переломы костей лицевого черепа, шейного отдела позвоночника; ожоги, опухоли, инфекции, отеки, гематомы лица, рта, глотки, гортани и шеи и др.

С целью уточнения механизма трудной ларингоскопии и ИТ следует выделить следующие группы этиологических факторов (табл. 1).

Таблица 1. Первичные механизмы и этиологические факторы трудной ларингоскопии и интубации трахеи

Причина

Примеры

Первичный механизм

1. Нарушение анатомического соотношения

Дыхательные пути III–IV класса по Маллампати.

Очень короткое расстояние между щитовидным хрящом и подбородком.

Слишком короткое расстояние между подбородком и подъязычной костью

Диспропорция связана с увеличением размера корня языка.

Гортань располагается кпереди относительно других структур верхних дыхательных путей

2. Смещение, обусловленное:

Стеноз и/или отклонение в результате влияния внутренних или внешних факторов или их сочетания

Зоб, опухоль основания языка, послеоперационная гематома шеи

3. Снижение подвижности в челюстных суставах

Синдром Клиппеля—Фейля (врожденный синостоз шейных позвонков, или «человек без шеи»).

Анкилозирующий спондилит. Ревматоидный артрит

Сопротивление выравниванию оси

4. Неправильный прикус

Вероятно, является одним из важных факторов, особенно у больных с верхними дыхательными путями II и III класса по Маллампати

Сопротивление выравниванию оси

Причины трудного хирургического доступа к ВДП включают различные врожденные или приобретенные анатомические особенности, другие обстоятельства, нарушающие определение необходимых анатомических ориентиров и выполнение инвазивного доступа к ВДП. К ним относятся гематомы шеи вследствие травмы или после операции, инфекционные, опухолевые или рубцовые изменения в области передней поверхности шеи, перенесенные оперативные вмешательства на данной области.

Эпидемиология

Проблема обеспечения проходимости верхних дыхательных путей и обеспечения адекватного газообмена всегда актуальна: от правильного и своевременного предупреждения (устранения) критической гипоксии напрямую зависят качество и конечный результат оказания медицинской помощи пациентам. По данным анализа судебных исков в США, произведенного ASA (American Society of Anesthesiologists) за период с 1990 по 2007 г., ведущими причинами респираторных осложнений анестезии были неадекватная вентиляция, интубация пищевода и трудная ИТ (составляет 27 % всех респираторных осложнений анестезии) [1–5]. По данным национального проекта NAP4, реализованного Королевским колледжем анестезиологов Великобритании и Обществом по проблемам трудных дыхательных путей (Difficult Airway Society, DAS) в 2011 г., аспирация желудочного содержимого во время анестезии явилась второй причиной тяжелых осложнений после трудной ИТ, и она также связана с ошибками, такими как неиспользование быстрой последовательной индукции, неправильный выбор НВУ и другие ошибки при ПВДП [6, 7]. По данным рабочей группы Федерации анестезиологов и реаниматологов России (ФАР), полученным в результате ежегодных (2008–2018) опросов врачей- анестезиологов РФ, частота встречаемости проблемы ТДП соответствует данным мировой статистики и составляет 2–5 % от всех ИТ [8].

Кодирование по МКБ-10

Классификация трудной интубации и возможных ее осложнений (МКБ, 10-й пересмотр)

J38.0 — Паралич голосовых складок и гортани.

J38.4 — Отек гортани.

38.5 — Спазм гортани.

J38.6 — Стеноз гортани.

J39.0 — Ретрофарингеальный и парафарингеальный абсцесс.

J95.4 — Синдром Мендельсона.

J95.5 — Стеноз под собственно голосовым аппаратом после медицинских процедур.

S27.5 — Травма грудного отдела трахеи.

T88.4 — Безуспешная или трудная интубация.

Y65.3 — Неправильное положение эндотрахеальной трубки при проведении анестезии.

Классификация

Трудные дыхательные пути можно классифицировать как прогнозируемые и непрогнозируемые.

Диагностика

Жалобы и анамнез

Современный подход к обеспечению ПВДП в процессе анестезии заключается в предоперационном выявлении (прогнозировании) вероятности развития ТДП для выбора оптимальных путей достижения цели. Общеизвестно, что в критических ситуациях лишь наличие четкой схемы действий с обязательными резервными планами позволяет сохранить хладнокровие и контроль над ситуацией [9–15].

Имеющиеся в литературе данные не предоставляют убедительных доказательств того, что изучение анамнеза может оказать существенную помощь в прогнозировании возможных проблем с ПВДП. В то же время существуют косвенные доказательства того, что некоторые данные анамнеза могут быть связаны с высокой вероятностью трудной ИТ или неэффективной масочной вентиляции. Эти доказательства основаны на наличии связи между рядом заболеваний, травматических повреждений, имеющихся у пациента, и повышенным риском трудной ИТ [16].

Ряд обсервационных исследований продемонстрировал связь между такими параметрами пациента, как возраст, ожирение, сонное апноэ, храп в анамнезе, и трудной ларингоскопией и интубацией [3]. В Кокрановском обзоре 2018 г. показана наибольшая прогностическая ценность в отношении трудной интубации теста с закусыванием верхней губы [17]. Имеются данные о взаимосвязи трудной интубации и опухолей средостения [18].

Члены рабочей группы считают, что тщательное изучение анамнеза пациента может помочь в выявлении возможных проблем с обеспечением ПВДП. К косвенным признакам можно отнести наличие выраженного храпа, обструктивного сонного апноэ, указаний на трудную ИТ во время предыдущих анестезий. Наличие в анамнезе анестезии с ИТ и искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), длительной респираторной поддержки через ЭТТ или трахеостомическую трубку даже при отсутствии нарушений дыхания и стридора в покое и при нагрузках следует рассматривать как фактор риска возможного наличия стеноза на разных уровнях ВДП и трахеи.

Физикальное обследование

В настоящее время существуют косвенные доказательства того, что объективный осмотр пациента может дать дополнительную информацию о возможных проблемах с поддержанием ПВДП и ИТ. Имеющиеся в литературе данные не позволяют выявить прогностическую ценность каждого конкретного признака. Существующие прогностические модели для прогноза риска трудной ИТ включают в себя комбинации различных признаков и характеризуются большей точностью прогноза в сравнении с оценкой отдельных факторов.

Оценка ВДП должна производиться всегда перед началом анестезии. Роль этой оценки состоит в выявлении особенностей пациента, которые могут указывать на возможные проблемы с вентиляцией или ИТ. Обсервационные исследования указывают на связь между определенными особенностями анатомии шеи и головы пациента и вероятностью развития ТДП. Рекомендуется оценивать пациентов с обструктивным сонным апноэ на предмет возможных трудностей при вентиляции и ИТ [19]. В ходе предоперационного осмотра необходимо оценивать комплекс признаков (см. приложение А) [1, 16]. Показана достаточно высокая прогностическая ценность комбинации тироментальной дистанции, степени открывания рта и теста с закусыванием верхней губы [20–22]. Следующим этапом может быть применение ряда прогностических шкал и моделей, позволяющих, по данным ряда исследований, более точно прогнозировать риск трудной ИТ (см. приложение А). Эти шкалы обладают более высокой точностью отрицательного прогноза, но, к сожалению, позволяют предсказать лишь 50–70 % всех случаев трудной ИТ [23, 24]. В то же время существуют данные о невозможности спрогнозировать значительную долю случаев ТДП с помощью стандартных подходов [25].

Заподозрить наличие стеноза гортани и трахеи на разных уровнях можно по наличию осиплости голоса, при выявлении стридора в разные фазы дыхательного цикла в покое. При указании в анамнезе на анестезию с ИТ и ИВЛ, факт длительной респираторной поддержки через ЭТТ или трахеостомическую трубку следует определить наличие диспноэ в покое, а при его отсутствии попросить пациента осуществить форсированное дыхание или выполнить умеренную физическую нагрузку. Появление в этих условиях диспноэ или стридора следует расценивать как возможные клинические признаки стеноза ВДП и показание к проведению комплексного обследования пациента.

Интраоперационное развитие различных ситуаций ТДП характеризуется рядом клинических признаков. Симптомы неадекватной вентиляции через лицевую маску включают (но не ограничены):

- отсутствие или неадекватные экскурсии грудной клетки;

- отсутствие или неадекватные дыхательные шумы;

- цианоз;

- раздувание эпигастральной области;

- снижение SpO2, отсутствие или ненормальная форма кривой EtCО2;

- отсутствие или неадекватные спирометрические показатели выдоха;

- изменения гемодинамики, связанные с гипоксемией или гиперкапнией (например, артериальная гипертензия, тахикардия, аритмия).

Симптомы неадекватной вентиляции через НВУ включают (но не ограничены):

- отсутствие или неадекватные экскурсии грудной клетки;

- отсутствие или неадекватные дыхательные шумы;

- высокое сопротивление на вдохе;

- аускультативно определяемую утечку из ротоглотки;

- цианоз;

- раздувание эпигастральной области;

- снижение SpO2, отсутствие или ненормальная форма кривой EtCО2;

- отсутствие или неадекватные спирометрические показатели выдоха;

- изменения гемодинамики, связанные с гипоксемией или гиперкапнией (например, артериальная гипертензия, тахикардия, аритмия);

- при применении НВУ с каналом для дренирования желудка типа ларингеальной маски или безманжеточного устройства I-Gel — тест со смещением капли геля или раздуванием мыльных пузырьков: при некорректном позиционировании дистальной части НВУ относительно гортани капля геля или воды с мылом, нанесенная на проксимальное отверстие канала для дренирования желудка, раздувается и пузырится во время каждого выдоха.

Неудачная установка НВУ констатируется при невозможности по тем или причинам установить НВУ согласно рекомендованной для него методике на необходимую глубину или достичь эффективной вентиляции.

Трудная ларингоскопия диагностируется в случае визуализации эндоскопической структуры гортани, соответствующей классам 3–4 по классификации Кормака—Лихена.

Инструментальная диагностика

В ряде клинических ситуаций результаты изучения анамнеза, характер патологии и объективного осмотра (признаки сдавления, смещения ВДП и т. п.) могут дать основание для проведения дополнительных методов обследования пациента на предмет выявления возможных факторов риска развития ТДП. При подозрении на стеноз на различных уровнях ВДП или трахеи следует выполнить назофарингоскопию, компьютерную томографию и фибробронхоскопию в условиях местной анестезии в сознании для оценки локализации, протяженности, степени стеноза ВДП, а также оценки подвижности трахеи. Аналогичный подход следует применять при указании на патологию гортани и трахеи в анамнезе, требовавшую оперативного лечения, наличие объемных процессов в средостении. В настоящее время при наличии технической возможности рекомендуется проведение УЗ-навигации и маркировки хрящевых структур шеи перед началом анестезии у пациентов с прогнозируемыми ТДП в сочетании с невозможностью пропальпировать перстнещитовидную мембрану [26].

Иная диагностика

Обсервационные исследования указывают на возможность выявления с помощью ряда исследований (рентгенография, ультрасонография, компьютерная томография, эндоскопия) врожденных или приобретенных особенностей пациентов. В то же время нет научных данных, позволяющих рекомендовать определенные исследования в качестве рутинных методов обследования пациентов с прогнозируемыми ТДП.

Лечение

Консервативное лечение

Основные принципы подготовки к прогнозируемой ситуации «трудных дыхательных путей»

Общие этапы подготовки к прогнозируемой ситуации ТДП включают:

- обеспечение доступности необходимого оборудования;

- информирование пациента об установленных или предполагаемых трудностях;

- наличие анестезиолога, который будет участвовать в процессе поддержания ПВДП в качестве ассистента;

- преоксигенацию через лицевую маску;

- обеспечение подачи кислорода в течение процесса поддержания ПВДП.

В литературе недостаточно убедительных данных, чтобы оценить пользу от заблаговременной подготовки необходимого оборудования, информирования пациента о возможных проблемах и предстоящих манипуляциях, назначения ассистента в плане повышения вероятности успешной интубации [1, 17].

Результаты ряда рандомизированных исследований указывают на эффективность традиционной преоксигенации через лицевую маску в течение 3 мин и более как средства, позволяющего задержать развитие критической гипоксемии во время апноэ в сравнении с дыханием воздухом и оксигенацией в течение 1 мин. Имеются данные о сопоставимой эффективности традиционной преоксигенации в течение 3 мин и быстрой преоксигенации с помощью четырех максимально глубоких вдохов в течение 30 с [27]. Три рандомизированных клинических исследования продемонстрировали, что при проведении преоксигенации в течение 3 мин время до развития десатурации ниже 93 % является самым длительным. У тучных пациентов целесообразно осуществлять преоксигенацию в положении с поднятым головным концом [28–30], показана эффективность применения положительного давления в конце выдоха (ПДКВ) 5 см вод. ст. в сочетании с применением режима PSV с давлением поддержки 5 см вод. ст. [31], проведения высокопоточной (50 л/мин) оксигенации увлажненным согретым (34 °С) кислородом через назальные канюли с помощью специальных устройств [32]. В целом проведение преоксигенации с приподнятым головным концом через лицевую маску в сочетании с ПДКВ или с помощью метода трансназальной высокопоточной оксигенации через специальные устройства также рекомендовано пациентам с исходными нарушениями газообмена и высоким риском быстрой десатурации, пациентам с прогнозируемыми ТДП для обеспечения более длительной безопасной паузы апноэ [33, 34]. Критерием достижения целей преоксигенации у пациентов без исходных нарушений газообмена или без повышенного потребления кислорода является величина EtO2 > 90 % при наличии мониторинга газового состава дыхательной смеси на вдохе и выдохе [35].

Эксперты считают, что набор, который содержит необходимое оборудование для обеспечения ПВДП, должен быть готов к применению в операционной или в течение не более 2 мин в пределах операционного блока (см. табл. 2). Медицинский персонал должен быть информирован о наличии и месте нахождения набора.

Таблица 2. Рекомендуемое содержимое укладки для обеспечения проходимости верхних дыхательных путей

№ Устройство

1. Лицевые маски всех размеров и разных типов для взрослых

2. Специальные лицевые маски с клапаном для фибробронхоскопии в наборе с полыми орофарингеальными воздуховодами для выполнения фиброоптической интубации трахеи

3. Оро- и назофарингеальные воздуховоды всех размеров для взрослых

4. Эндотрахеальные трубки разного размера и дизайна, включая трубки с клювовидным дистальным кончиком

5. Проводники для эндотрахеальных трубок

6. Интубационные бужи с изогнутым дистальным концом, проводники с подсветкой, полые интубационные проводники с каналом для вентиляции с мягким изгибаемым дистальным кончиком

7. Надгортанные воздуховодные устройства с каналом для дренирования желудка различного размера, обеспечивающие вентиляцию*, возможность дренирования желудка — ларингеальные маски*, ларингеальные трубки, комбинированные трахеопищеводные трубки*, безманжеточные устройства; надгортанные воздуховодные устройства, обеспечивающие возможность выполнения интубации трахеи — интубационная ларингеальная маска*, другие ларингеальные маски, ларингеальная трубка; надгортанные воздуховодные устройства с возможностью вентиляции, дренирования желудка и интубации трахеи через них с помощью фибробронхоскопа или вслепую — ларингеальные маски, ларингеальные трубки

8. Ларингоскоп, клинки ларингоскопа различной формы и размера, включая клинки с изменяемой геометрией дистального конца

9. Непрямые ригидные оптические устройства (оптические стилеты, видеоларингоскопы с традиционными и специальными клинками для трудной интубации)

10. Интубационный фибробронхоскоп или гибкий интубационный видеоэндоскоп

11. Набор для выполнения пункционной или хирургической крикотиреотомии с трубкой диаметром не менее 6 мм с раздуваемой манжетой

12. Капнограф или портативный детектор выдыхаемого СО2

* Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 919н (регистрационный № 26512) «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю “анестезиология и реаниматология”»:

- набор для интубации в операционной, манипуляционной, преднаркозной, палате пробуждения, противошоковой и палате интенсивной терапии включает ларингеальную маску, ларингеальную маску для ИТ и комбинированную трубку (приложения к приказу № 3, 6, 9, 12);

- набор для трудной интубации в операционной, манипуляционной, преднаркозной, палате пробуждения, противошоковой и палате интенсивной терапии включает ларингеальную маску, ларингеальную маску для ИТ и комбинированную трубку (приложения к приказу № 6, 9, 12).

Если известны или подозреваются проблемы с поддержанием ПВДП, анестезиолог должен:

- Сообщить пациенту (или его полномочному представителю) о потенциальном риске и возможности выполнения специальных процедур, имеющих отношение к обеспечению ПВДП.

- Убедиться, что есть по крайней мере один дополнительный сотрудник, который сможет немедленно оказать помощь при необходимости; при наличии показаний следует обеспечить готовность к выполнению гибкой эндоскопии в качестве начального метода ИТ в сознании.

- Применить преоксигенацию наиболее эффективным методом перед началом анестезии; пациенты в бессознательном состоянии, неадекватные пациенты могут создавать препятствия для проведения преоксигенации и потребовать проведения минимальной седации без угнетения дыхания для последующего размещения лицевой маски и преоксигенации.

- Любыми средствами обеспечивать оксигенацию на протяжении всего процесса, возможности для дополнительного назначения кислорода включают (но не ограничены) подачу кислорода через носовые катетеры, специальные устройства для трансназальной высокопоточной оксигенации, лицевые маски, НВУ, специальные катетеры с каналом для вентиляции, инсуффляцию кислорода или струйную инжекционную вентиляцию во время попыток интубации; подачу кислорода через лицевые маски, носовые катетеры или специальные устройства для трансназальной высокопоточной оксигенации после экстубации трахеи [36].

- Обеспечить готовность к экстренному инвазивному доступу к ВДП; анестезиолог должен владеть техникой выполнения крикотиреотомии, в случае прогнозируемых сложностей необходимо обеспечить присутствие в операционной хирургов или подготовленного коллеги с самого начала анестезии.

- Перед началом манипуляций при непальпируемых хрящевых структурах гортани следует идентифицировать их с помощью УЗ-исследования и маркировать анатомические ориентиры на передней поверхности шеи пациента, чтобы облегчить их поиск в случае перехода к инвазивным техникам; возможна катетеризация трахеи для резервной оксигенации.

Формулирование предварительного плана действий при прогнозируемых «трудных дыхательных путях»

Данные литературы позволяют предположить, что применение заранее сформулированных стратегий действий может облегчить решение проблемы трудной ИТ. В настоящее время анестезиолог имеет возможность применить ряд неинвазивных методов обеспечения проходимости ВДП, которые включают следующее.

- Интубация в сознании под местной анестезией с минимальной седацией или без нее: обсервационные исследования указывают на высокую частоту успеха ИТ с помощью фибробронхоскопа или гибкого интубационного видеоэндоскопа, достигающую 88–100 % [37–39]; есть сообщения о серии случаев, демонстрирующие высокую эффективность применения других устройств для интубации в сознании — интубация через интубационную ларингеальную маску вслепую, под видеоконтролем или с помощью фибробронхоскопа [40–45]; интубация в сознании с помощью оптического стилета, видеоларингоскопа [46–48].

- Применение дополнительных маневров для улучшения визуализации гортани во время прямой ларингоскопии: внешние манипуляции на гортани (BURP-маневр) [49], придание пациенту улучшенного джексоновского положения [50].

- После двух неудачных попыток прямой ларингоскопии — прекращение дальнейших попыток с целью профилактики травматических повреждений ВДП и развития ситуации «нельзя интубировать/нельзя вентилировать» [51].

- Видеоассистированная ларингоскопия: метаанализ рандомизированных клинических исследований у пациентов с прогнозируемыми или симулированными ТДП продемонстрировал улучшение ларингоскопической картины при применении видеоларингоскопов, повышение частоты успешной ИТ и высокую частоту ее первой успешной попытки [52]; не выявлено разницы в длительности ИТ, частоте травматических повреждений ВДП; есть данные исследований, указывающие на значительное улучшение ларингоскопической картины при применении специальных клинков с высокой кривизной для трудной интубации [53]; у пациентов с прогнозируемыми ТДП применение видеоларингоскопов опытными пользователями приводит к улучшению ларингоскопической картины, значимому росту частоты успешной первой попытки интубации и снижению частоты травмы ВДП [54–61].

- Применение интубационных проводников и трубкообменников: данные обсервационных исследований демонстрируют 78–100%-ю частоту успешной ИТ при применении стилетов у пациентов с ТДП [62, 63].

- Применение интубационной ларингеальной маски: рандомизированные исследования ее эффективности в сравнении с прямой ларингоскопией отсутствуют; обсервационные исследования указывают на 71–100%-ю частоту успешной ИТ через интубационную ларингеальную маску у пациентов с ТДП [64, 65]; применение интубационного фибробронхоскопа (или гибкого интубационного видеоэндоскопа) для ИТ через ларингеальную маску показало более высокую частотууспехавсравнениисинтубациейчерез ларингеальную маску вслепую [66]; применение ларингеальной трубки для ИТ [95–97].

- Применение клинков ларингоскопов различного дизайна: обсервационные исследования демонстрируют возможность улучшения ларингоскопической картины при применении клинков альтернативного дизайна.

- Интубация с помощью оптического стилета, интубационного фибробронхоскопа или гибкого интубационного видеоэндоскопа в условиях общей анестезии: по данным обсервационных исследований частота успеха фиброоптической интубации (ФОИ) составляет 87–100 %; есть результаты рандомизированных клинических исследований, демонстрирующие сравнимую эффективность применения оптических стилетов и прямой ларингоскопии при симулированных и прогнозируемых ТДП [67].

- Интубация с помощью стилетов с подсветкой: по данным обсервационных исследований, частота успешного применения стилетов с подсветкой при ТДП составляет 96–100 % [68–71].

Результаты опроса анестезиологов в РФ, проведенного рабочей группой комитета по ТДП ФАР в 2009–2011 гг. и 2014–2017 гг., позволяют заключить, что отсутствие четкого основного и резервного планов действий в случае трудной ИТ является характерным для значительного числа специалистов (64 %). В связи с этим эксперты четко убеждены в необходимости формулирования пошагового алгоритма для повышения эффективности действий специалиста в критической ситуации.

Представленные алгоритмы позволяют быстро принять правильное решение (см. приложение А2).

Формулируемая анестезиологом тактика действий при прогнозируемой трудной интубации должна включать следующее.

1. Оценку вероятности развития и разработку плана действий при возникновении основных проблем, которые могут встречаться одни или в комбинации:

- трудная вентиляция;

- трудная установка НВУ;

- трудная ларингоскопия;

- трудная интубация;

- трудности взаимодействия с пациентом;

- трудная крикотиреотомия или трахеостомия.

2. Рассмотрение относительных клинических достоинств и выполнимости четырех основных сценариев в каждом конкретном случае:

- интубация в сознании или проведение интубации после индукции общей анестезии;

- использование неинвазивных способов для начального обеспечения проходимости ВДП или применение инвазивных методов (т. е. хирургической крикотиреотомии или чрескожной дилатационной трахеостомии);

- использование видеоларингоскопов во время первой попытки ларингоскопии или начальное выполнение прямой ларингоскопии;

- сохранение спонтанной вентиляции в течение попыток интубации или применение миорелаксантов.

3. Определение начальной или предпочтительной тактики в случае:

- интубации в сознании;

- возникновения трудной ларингоскопии и интубации у пациента, которого можно адекватно вентилировать через лицевую маску после индукции анестезии;

- опасной для жизни ситуации, в которой пациента невозможно вентилировать и невозможна интубация («нельзя интубировать/ нельзя вентилировать).

4. Определение резервных действий, которые могут быть применены, если первичная тактика терпит неудачу или не выполнима. Например, пациенты, не способные к сотрудничеству, могут ограничить возможности по манипуляциям на ВДП, особенно это касается ИТ в сознании. У таких пациентов для обеспечения проходимости ВДП могут потребоваться подходы, которые изначально являются резервными (например, интубация после индукции анестезии). Выполнение операции под местной инфильтрационной анестезией или в условиях блокады нервов может быть альтернативным подходом, но он не может считаться категоричным и не дает основания отказываться от формулирования стратегии действий в случае трудной ИТ.

5. Использовать ЕtСО2 для подтверждения правильного положения эндотрахеальной трубки.

Анестезиолог, проводящий анестезию пациенту с высоким риском трудностей в обеспечении ПВДП, вентиляции и интубации трахеи, должен владеть основными техниками, применяемыми в случае трудной вентиляции или интубации трахеи (табл. 3). Целесообразно исходить из принципа применения в качестве первого шага неинвазивных методик. Однако в случае их низкой эффективности следует не тратить время на исправление ситуации и решительно переходить к инвазивным техникам доступа к ВДП.

Таблица 3. Техники при трудной вентиляции и интубации

Техника при трудной интубации

Техника при трудной вентиляции

Применение улучшенного джексоновского положения, внешних манипуляций на гортани.

Вентиляция лицевой маской с помощью ассистента.

Видеоларингоскопы, в т. ч. с клинками с высокой кривизной для трудной интубации.

Применение техники масочной вентиляции «VE» —лицевая маска прижата с двух сторон большими пальцами, остальные выводят нижнюю челюсть за углы без компрессии подчелюстного пространства.

Интубационные проводники с подсветкой или бужи, катетеры.

Оро- или назофарингеальный воздуховод.

Интубация в сознании.

Надгортанные воздуховодные устройства, в том числе с каналом для дренирования желудка.

Интубация с помощью интубационного фиброскопа или гибкого интубационного видеоэндоскопа с ларингоскопической ассистенцией или без нее, с помощью специальных орофарингеальных воздуховодов и лицевых масок с клапаном для проведения фибробронхоскопии.

Высокопоточная оксигенация увлажненным согретым кислородом через назальные канюли.

Интубационная ларингеальная маска и другие надгортанные воздуховодные устройства с возможностью интубации через них (ларингеальная трубка) как проводник эндотрахеальной трубки.

Интратрахеальный стилет для ВЧ-вентиляции.

Применение других клинков ларингоскопа (типа Маккоя).

Инвазивный доступ к дыхательным путям.

Применение оптических стилетов.

Чрестрахеальная струйная ВЧ-вентиляция (при наличии навыка и оборудования).

1. В плановых ситуациях при прогнозируемых трудностях обеспечения ПВДП интубация в сознании остается методом первого выбора и повышает шансы на успех, а также снижает риск осложнений.

Часто применяемой является техника ИТ через нос (имеется риск носового кровотечения!). В то же время эксперты рекомендуют выполнение интубации через рот в условиях местной анестезии с помощью интубационного фиброскопа или гибкого интубационного видеоэндоскопа.

Установка интубационной ларингеальной маски в сознании в условиях местной анестезии ротоглотки и подсвязочного пространства с по- следующей ИТ с помощью интубационного фиброскопа или гибкого интубационного видеоэндоскопа, под видеоконтролем или вслепую может быть приемлемой альтернативой.

ИТ в сознании под местной анестезией с помощью оптических стилетов или видеоларингоскопов (в т. ч. с использованием специальных изогнутых клинков для ИТ) показала эффективность и безопасность, сопоставимую с выполнением ФОИ [72–75].

ИТ вслепую через нос может выполняться при отсутствии технических возможностей для выполнения других техник, однако ее выполнение сопряжено с высоким риском травмы структур носоглотки, ротовой полости, гортани, кровотечения. Рутинное применение данной методики не рекомендуется!

Комментарии. Данная методика остается методом первого выбора, повышает шансы на успех, а также снижает риск осложнений. Экспертами рекомендуется выполнение техники ИТ через рот в условиях местной анестезии с седацией или без нее с помощью интубационного фибробронхоскопа или гибкого интубационного видеоэндоскопа [37]. В качестве альтернативных вариантов при наличии оборудования и навыка возможны: установка интубационной ларингеальной маски в сознании в условиях местной анестезии ротоглотки и подсвязочного пространства с последующей интубацией с помощью гибкого интубационного фибробронхоскопа или гибкого интубационного видеоэндоскопа или вслепую; ИТ в сознании под местной анестезией с помощью оптических стилетов или видеоларингоскопов (в т. ч. с использованием специальных изогнутых клинков для трудной интубации) [43–45, 65–67, 72–75].

2. Адекватная вентиляция лицевой маской после индукции.

В случае, если у пациентов с прогнозируемыми ТДП выбрана тактика проведения индукции анестезии с последующими попытками ИТ, рекомендовано осуществить так называемую двойную подготовку к выполнению экстренной крикотиреотомии — локация (пальпация или УЗИ) и маркировка хрящей гортани до выключения сознания пациента, местная инфильтрационная анестезия в области перстнещитовидной мембраны, наличие ассистента, готового выполнить крикотиреотомию, и соответствующего оснащения.

В случае неудачи первой попытки прямой ларингоскопии рекомендуется придание пациенту улучшенного джексоновского положения, применение BURP-маневра, использование проводников для моделирования формы дистального конца ЭТТ.

Интубационный проводник или буж повышает вероятность успешной интубации во время прямой ларингоскопии.

Использование интубационного катетера с каналом для вентиляции позволяет облегчить введение ЭТТ в трахею на фоне обеспечения непрерывной оксигенации.

Использование прямых клинков, клинков с изменяемой геометрией в ряде случаев улучшает шансы на успешную ИТ.

Применение видеоларингоскопов со специальными клинками для трудной ИТ улучшает визуализацию гортани, повышает вероятность успешной ИТ и может быть рекомендовано в качестве альтернативной методики или техники первого выбора при прогнозируемой трудной ИТ и наличии устройства [76, 77]. Рекомендуется придание дистальному концу ЭТТ формы «хоккейной клюшки». После заведения ЭТТ с проводником через голосовую щель следует извлечь проводник на 5 см для придания подвижности дистальному концу ЭТТ и ротировать ЭТТ срезом кверху по часовой стрелке на 90° для облегчения заведения ее в трахею.

Эндоскопически ассистированная интубация в виде комбинации прямой ларингоскопии и гибкого интубационного фибробронхоскопа (гибкого интубационного видеоэндоскопа), оптического стилета повышает вероятность успешной ИТ и может быть рекомендована к применению как можно раньше при выявлении трудностей при прямой ларингоскопии. Также возможно применение эндоскопически ассистированной ИТ через специальные лицевые маски с клапаном для проведения эндоскопа в сочетании со специальными полыми орофарингеальными воздуховодами, что позволяет не прерывать ИВЛ во время манипуляции.

Использование интубационной ларингеальной маски (других ларингеальных масок, ларингеальной трубки) или комбинации данных НВУ с возможностью интубации через них и интубационного фибробронхоскопа (или гибкого интубационного видеоэндоскопа) позволяет создать удобные условия для интубации на фоне обеспечения адекватной оксигенации и вентиляции и характеризуется высоким процентом успешных попыток.

В случае адекватной масочной вентиляции и осуществления не более двух неудачных попыток ИТ с помощью прямой ларингоскопии рекомендуется применение следующих методик.

Комментарии. Эта методика улучшает визуализацию гортани, повышает вероятность успешной ИТ и может быть рекомендована в качестве альтернативной методики или техники первого выбора при прогнозируемой трудной ИТ; рекомендуется придание дистальному концу ЭТТ формы «хоккейной клюшки». После заведения ЭТТ с проводником через голосовую щель следует извлечь проводник на 5 см для придания подвижности дистальному концу ЭТТ и ротировать ЭТТ срезом кверху по часовой стрелке на 90° для облегчения заведения в трахею.

Комментарии. Данная методика позволяет создать удобные условия для интубации на фоне обеспечения адекватной вентиляции и характеризуется высоким процентом успешных попыток.

3. Неадекватная вентиляция лицевой маской после индукции + невозможная ИТ («нельзя интубировать/нельзя вентилировать»).

Рекомендуется оптимизация масочной вентиляции с помощью установки назо- или орофарингеальных воздуховодов, форсированного выведения нижней челюсти, применения техники вентиляции «в 4 руки», применение техники вентиляции «VE» без компрессии подчелюстного пространства.

В качестве альтернативного варианта следует рассмотреть попытку проведения высокопоточной оксигенации через назальные канюли.

Применение НВУ с каналом для дренирования желудка (ларингеальных масок, ларингеальных трубок и др.) для экстренного обеспечения проходимости ВДП и вентиляции обеспечивает эффективную вентиляцию в сравнении с лицевой маской и снижает частоту неблагоприятных исходов [42, 78, 98].

Чрескожная транстрахеальная оксигенация или струйная ВЧ-ИВЛ (при наличии оборудования и опыта) может проводиться при неэффективности неинвазивных техник вентиляции при наличии опыта применения методики и оборудования. Однако применение транстрахеальной ВЧ-ИВЛ при обструкции ВДП и наличии препятствия свободному выдоху опасно развитием баротравмы легких, пневмоторакса и пневмомедиастинума и противопоказано. В случае неэффективности данного метода или невозможности его реализовать следует незамедлительно переходить к крикотиреотомии (пункционной, с помощью широкой канюли или хирургической, с установкой трубки 5–6 мм с манжеткой), которая, по данным последних исследований, является наиболее эффективным методом.

Крикотиреотомия должна рассматриваться как основная техника хирургического доступа к ВДП. Анестезиологи должны быть обучены ее выполнению с применением стандартных коммерческих наборов или традиционного хирургического инструментария и ЭТТ с манжетой и внутренним диаметром не более 6 мм [78].

Алгоритм принятия решения в случае прогнозируемых «трудных дыхательных путей» — варианты действий

1. Отказ от выполнения ИТ.

Выполнение регионарной или местной инфильтрационной анестезии может рассматриваться при соблюдении следующих условий:

- обеспечение на любом этапе оперативного вмешательства свободного доступа к ВДП пациента в случае необходимости;

- длительность регионарного блока должна гарантировать возможность выполнения оперативного вмешательства;

- в случае необходимости имеется возможность прервать выполнение операции для проведения ИТ в сознании или повторного выполнения регионарного блока;

- обеспечено наличие всего необходимого оборудования, специалиста и плана действий для обеспечения ПВДП и респираторной поддержки в случае утраты сознания пациентом или развития осложнений, конверсии регионарной анестезии в сторону общей.

2. Проведение общей анестезии с использованием НВУ или лицевой маски.

Эффективное применение НВУ у пациентов с прогнозируемыми ТДП показало свою эффективность и безопасность [79]. В то же время всегда имеется риск неудачи, и следует оценивать факторы риска развития неудачной установки и вентиляции через НВУ до начала анестезии.

В случае, когда ИТ не показана абсолютно, вариант применения НВУ может быть рассмотрен у пациентов с низким риском аспирации, однако следует иметь резервный план действий на случай развития нарушений газообмена.

3. Отмена оперативного вмешательства.

4. Выполнение ИТ — варианты:

- ИТ в сознании — назо-, оротрахеальная интубация, трахеостомия в сознании под местной анестезией с седацией или без нее;

- ИТ после индукции анестезии — индукция анестезии внутривенными гипнотиками с короткодействующими релаксантами с выключением спонтанного дыхания; индукция с сохранением спонтанного дыхания с помощью севофлурана или внутривенного гипнотика (пропофола, кетамина и т. п.).

5. Выполнение веновенозной экстракорпоральной мембраной оксигенации под местной анестезией перед началом индукции общей анестезии — крайне редко может рассматриваться при наличии возможностей у пациентов с крайне высоким риском развития полной обструкции ВДП или трахеи (на фоне патологии средостения и т. п.) и критических нарушений газообмена [80, 81].

В случае принятия решения о выполнении ИТ следует ответить на следующие вопросы.

1. Если будет выполнена индукция общей анестезии, будет ли возможно выполнение ИТ с применением выбранных методик?

Ответ на данный вопрос будет зависеть от выявления у пациента признаков трудной ИТ и оценки вероятности успешного выполнения интубации в течение не более трех попыток прямой или непрямой ларингоскопии.

2. Если ИТ будет неудачной, возможно ли обеспечение оксигенации пациента с помощью лицевой маски или НВУ?

Следует выявить у пациента наличие признаков трудной масочной вентиляции или неэффективной вентиляции через НВУ. В случае выявления указанных признаков у пациента с прогнозируемой трудной интубацией следует выбрать вариант ИТ в сознании, особенно в плановой ситуации у пациента, способного к сотрудничеству.

3. Существуют ли еще факторы, повышающие риск развития нарушений газообмена у конкретного пациента?

Риск быстрой десатурации пациента — у пациентов со сниженной функциональной остаточной емкостью, высоким потреблением кислорода. Это обстоятельство лимитирует время на попытки ИТ.

Высокий риск аспирации — при наличии ресурсов следует выбрать вариант интубации в сознании.

Наличие обструктивной патологии ВДП — имеется высокий риск развития полной обструкции после индукции анестезии, поэтому показано выполнение интубации в сознании.

Недоступны дополнительные специалисты — в данном случае рекомендовано выполнение интубации в сознании.

Анестезиологи не компетентны в применении запланированных методик и оборудования или недоступно необходимое оборудование — в данном случае проведение индукции анестезии с выключением дыхания не рекомендуется.

Таким образом, возможно рассмотрение выполнения индукции анестезии у пациентов с прогнозируемой трудной ИТ и в случае высокой вероятности успешной интубации трахеи после трех попыток, отсутствия признаков трудной масочной вентиляции или вентиляции через НВУ и остальных благоприятных факторах пациента и обстановки.

Тактика действий в плановой ситуации «пациент с прогнозируемыми ТДП, способный к сотрудничеству». В данных условиях следует тщательно оценить риски всех вариантов, и выполнение индукции анестезии допустимо лишь в случае, если данный подход является столь же безопасным, как и интубация в сознании.

Тактика действий в плановой ситуации «пациент с прогнозируемыми ТДП, неспособный к сотрудничеству». В данных условиях возможны следующие варианты действий.

1. Сохранение спонтанного дыхания:

- выполнение ФОИ через нос с возможной мягкой фиксацией пациента на фоне местной анестезии ВДП с использованием атомайзеров и других распыляющих местные анестетики устройств;

- выполнение ФОИ под местной анестезией на фоне умеренной седации препаратами, не угнетающими дыхание и тонус ВДП (кетамин, дексмедетомидин);

- индукция анестезии с помощью ингаляционных анестетиков или внутривенных гипнотиков с сохранением спонтанного дыхания.

2. Выключение спонтанного дыхания — проведение быстрой последовательной индукции после тщательной преоксигенации, подготовки и готовности к экстренному инвазивному доступу («двойной подготовки»).

Тактика действий в экстренной ситуации «пациент с прогнозируемыми ТДП». Особенности данной категории пациентов включают гипоксемию, повышенное потребление кислорода, неэффективность преоксигенации, быструю десатурацию на фоне повторных попыток интубации, дефицит времени на оценку и подготовку пациентов, высокий риск аспирации и ограничение возможности проведения масочной вентиляции, в ряде случаев пациенты не способны к сотрудничеству, отмена или перенос оперативного вмешательства невозможны.

Тактика анестезиолога при наличии времени и условий должна состоять в попытке выполнения интубации в сознании. В случае невозможности реализации такого подхода показано выполнение быстрой последовательной индукции с привлечением наиболее компетентного специалиста и подготовкой всего спектра необходимого оборудования, в т. ч. обеспечения «двойной подготовки» к инвазивному доступу к ВДП. Несмотря на противоречивые данные, рекомендуется применение приема Селика во время данной методики индукции, и лишь в случае трудностей во время ларингоскопии и ИТ, установки НВУ возможно уменьшение степени давления на перстневидный хрящ на время манипуляции [82].

Хирургическое лечение

В ряде случаев у пациентов с обструктивной патологией ВДП и высоким риском развития полной обструкции после выключения сознания следует рассмотреть в качестве начального плана выполнение крикотиреотомии или трахеостомии в условиях местной анестезии в сознании.

Инвазивный доступ к ВДП также показан при неэффективной вентиляции через лицевую маску или НВУ после индукции анестезии и невозможности выполнить ИТ (ситуация «нельзя интубировать/нельзя вентилировать»). Чаще всего такая ситуация развивается после неоднократных неудачных попыток прямой ларингоскопии вследствие скопления секрета и крови в ротоглотке, развития отека или травмы структур гортаноглотки.

Крикотиреотомия должна рассматриваться как основная техника хирургического доступа к ВДП. Анестезиологи должны быть обучены ее выполнению с применением стандартных коммерческих наборов или традиционного хирургического инструментария. Возможно применение методик пункционной крикотиреотомии с помощью широкой канюли (возможна лишь при пальпируемой перстнещитовидной мембране) или хирургической крикотиреотомии с установкой в обоих случаях трубки малого диаметра (5–6 мм с манжеткой), которая, по данным последних исследований, является наиболее эффективным методом [78]. Применение трубок с манжетой позволяет обеспечить проведение ИВЛ и установить окончательный контроль над проходимостью ВДП на время анестезии. При отсутствии специальных наборов рекомендуется использование скальпеля № 20, ЭТТ (размер № 6) с манжетой и интубационного бужа для выполнения хирургической крикотиреотомии. При пальпируемой перстнещитовидной мембране рекомендуется выполнение горизонтального разреза, при непальпируемой — вертикального разреза, длиной 5–7 см, с последующей дилатацией тканей для идентификации мембраны и последующим ее горизонтальным разрезом.

Реабилитация

Принципы экстубации больных

Ведение пациента с проблемами поддержания ПВДП не заканчивается установкой ЭТТ в трахею. Поэтому также необходимо иметь стратегию экстубации пациента, причем она должна быть логически связана с тактикой интубации пациента в каждом конкретном случае. Это необходимо, поскольку всегда после экстубации трахеи существует вероятность развития различных осложнений, причем некоторые из них могут потребовать проведения повторной ИТ. Имеющаяся статистика указывает на высокий риск неудач при реинтубации, а также частоту серьезных осложнений, связанных с этой процедурой [83]. Причиной этого является то, что повторная ИТ всегда сложнее, часто связана с имеющейся уже гипоксией, гиперкапнией, нарушениями гемодинамики, выполняется персоналом, находящимся в стрессовом состоянии. Кроме того, зачастую требуются навыки и оснащение, которые отсутствуют на момент выполнения процедуры. Поэтому реинтубация всегда должна рассматриваться как процедура высокого риска, и к ней следует готовиться.

Существующие данные литературы указывают на снижение частоты развития осложнений при наличии у анестезиолога четкой тактики экстубации пациента.

Эта тактика должна учитывать особенности состояния пациента, особенности выполненного оперативного вмешательства, уровень навыков и оснащенность анестезиолога.

Необходимо оценивать вероятность возникновения осложнений после экстубации пациента, вентиляция и/ или интубация которого сопровождались трудностями. Следует помнить, что отсутствие проблем на этапе интубации пациента не всегда означает полную невозможность развития осложнений после экстубации данного больного!

Разработанная анестезиологом тактика действий при экстубации больного должна обязательно включать в себя следующие пункты [83]:

1. Рассмотрение и оценка всех рисков и пользы для конкретного больного следующих возможных вариантов экстубации:

- экстубация в сознании после декураризации и полного пробуждения больного — стандартная тактика экстубации;

- экстубация после проведения декураризации и восстановления самостоятельного дыхания у пациента, находящегося в состоянии глубокой седации.

2. Тщательная оценка всех возможных факторов, которые могут привести к нарушению эффективного самостоятельного дыхания после экстубации. Для исключения возможных нарушений проходимости дыхательных путей после экстубации следует проводить тест с утечкой.

3. Формулирование плана действий на случай, если после экстубации пациента развиваются нарушения дыхания, сопровождающиеся критическими нарушениями газообмена.

4. Рассмотрение необходимости, возможности и предполагаемой длительности применения устройств, которые могут обеспечить оксигенацию больного и служить в качестве проводников для установки ЭТТ в случае реинтубации. Эти устройства должны быть достаточно жесткими для облегчения ИТ и полыми для обеспечения оксигенации или вентиляции. Применение этих устройств обеспечивает реализацию тактики «обратимой экстубации», позволяющей обеспечивать газообмен на требуемом уровне и при необходимости быстро и безопасно выполнить реинтубацию больного. Возможные варианты включают экстубацию с установкой до пробуждения больного интубирующей ларингеальной маски, экстубацию с установкой в трахею до или после пробуждения больного тонкого трубкообменника или катетера с возможностью оксигенации.

Принципы дальнейшего ведения больных в послеоперационном периоде

Каждый случай проблем, возникших с обеспечением ПВДП на любом этапе ведения пациента в пери- операционном периоде, должен быть документирован в истории болезни. Рекомендуется осуществлять сбор данной информации для дальнейшего анализа причин развития данных ситуаций и разработки методов их профилактики [68].

Пациент должен быть проинформирован о сложившейся ситуации с четким изложением причин трудной интубации и рекомендациями о необходимости информировать анестезиологов в дальнейшем об имевших место трудностях. Целесообразно также сообщить пациенту, какие конкретно методы были неудачными, а какие имели успех.

Анестезиолог должен оценивать и отслеживать состояние пациентов для своевременной диагностики развития осложнений, связанных с имевшимися трудностями при обеспечении проходимости ВДП. Эти осложнения включают (но не ограничены) отек гортаноглотки, кровотечение, перфорацию трахеи или пищевода с развитием пневмомедиастинума, медиастинита, аспирацию [86, 89]. Пациентов следует информировать о симптоматике, связанной с развитием осложнений (боль в горле, боли и отечность в области шеи, боли в груди, подкожная эмфизема, трудности при глотании).

Оценка качества медицинской помощи

Действия анестезиолога-реаниматолога, влияющие на течение и исход заболевания и качество оказания медицинской помощи, приведены в табл. 4.

Таблица 4. Критерии оценки качества медицинской помощи

Критерии качества

Уровень достоверности доказательств

Уровень убедительности рекомендаций

1

Проведены оценка верхних дыхательных путей и прогнозирование «трудных дыхательных путей».

2

При выявлении факторов риска «трудных дыхательных путей» анестезиолог зафиксировал это в истории болезни, сформулировал основной и резервный планы действий, организовал присутствие необходимых специалистов и обеспечил наличие оборудования в операционной.

3

Анестезиолог провел преоксигенацию 100% О2 через лицевую маску в течение не менее 3 мин или до достижения EtO2 > 90 % (при наличии мониторинга)

4

После двух неудачных попыток интубации трахеи с помощью прямой ларингоскопии анестезиолог выполнил третью попытку интубации с помощью оборудования для непрямой ларингоскопии (при наличии): видеоларингоскопов со специальными клинками с высокой кривизной для трудной интубации; оптических стилетов; гибкого интубационного эндоскопа

5

После трех неудачных попыток интубации трахеи анестезиолог выполнил установку НВУ (оптимально — с дренажным каналом), обеспечил надежную защиту ВДП, эффективную вентиляцию.

6

В случае неудачной интубации, неэффективной вентиляции с помощью лицевой маски, надгортанного воздуховодного устройства пациента анестезиолог незамедлительно, не дожидаясь развития нарушений газообмена, выполнил или организовал выполнение инвазивного доступа к верхним дыхательным путям в варианте крикотиреотомии

7

Перед экстубацией анестезиолог выполнил тест с утечкой для исключения развития во время анестезии нарушений проходимости верхних дыхательных путей и трахеи

Приложение А. Алгоритмы ведения пациента

А1. Элементы предоперационного объективного обследования ВДП (табл. А1)

Прогнозирование трудной масочной вентиляции — шкала MOANS:

- M (Mask Seal) — герметичность прилегания маски (борода и т. д.).

- O (Obesity) — избыточная масса тела (ИМТ > 26 кг/м2).

- A (Age) — возраст > 55 лет; снижение мышечного тонуса → обструкция дыхательных путей + храп.

- N (No teeth) — отсутствие зубов.

- S (Stiff lungs) — жесткие легкие (отек, астма).

Оценка шкалы — наличие > 2–3 факторов значительно повышает риск трудностей при масочной вентиляции. Прогнозирование трудной установки и неэффективной вентиляции через НВУ — шкала RODS:

- R — ограниченное открывание рта.

- О — обструкция.

- D — разрыв или смещение трахеи.

- S — ограниченное движение в шейном отделе.