Принципы защиты системы врл от ложных запросов по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны.

Мощность излучения по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны (ДНА) запросчика негативно влияет на функционирование системы вторичной радиолокации. Ответчик на небольших расстояниях может принимать запросы, излучаемые боковыми лепестками ДНА. При большом числе ВС возможен прием «чужих» ответов по боковым лепесткам. Это все приводит к появлению дополнительных ложных отметок на индикаторах, неоднозначному определению азимута ВС и излишней загрузке ответчиков. Возможны два варианта исключения влияния боковых лепестков ДНА запросчика:

1. Излучение таких запросных сигналов, при которых ответный сигнал не излучается, если запрос послан по боковым лепесткам.

2. Подавление сигналов по боковым лепесткам ДНА при приеме.

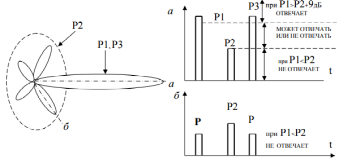

Первый способ (SLS — Side Lobe Suppression) исключения влияния боковых лепестков реализуется на основе сравнения амплитуд запросных сигналов в ответчике, переданных запросчиком через основную антенну и специальную передающую антенну подавления. Принцип его работы заключается в следующем. Через основную остронаправленную в горизонтальной плоскости антенну запросчиком излучаются импульсы Р1 и Р3 (рис.6.). Временной интервал запросных кодов между фронтами импульсов Р1 и Р3 (отношение мощностей этих импульсов не более 1,26, а напряжений 1,12) определяет вид запрашиваемой информации. Амплитуда импульса Р3 должна быть не более чем на 1 дБ меньше амплитуды импульса Р1. Для исключения запросов по боковым лепесткам через антенну подавления с круговой или слабонаправленной ДН на той же частоте запроса излучается импульс подавления Р2. Этот импульс следует после импульса Р1 через 2 0,15 мкс. Амплитуда импульса Р2 в пределах желаемого сектора ответа (в направлении основного лепестка ДНА запросчика) должна быть на 9 дБ меньше Р1. Во всех других направлениях (включая направления боковых лепестков) амплитуда Р2 должна быть больше либо равна амплитуде Р1. На рис.6а. изображены области изменения амплитуды импульсов Р3 Р1 относительно Р2, в которых ответчик отвечает или не отвечает. При Р1 ≥ Р2 + 9 дБ (направление основного лепестка) ответчик должен отвечать. При Р1 Р2 (другие направления) ответчик должен не отвечать. В пределах области, где Р2 Р1 Р2+9 дБ, ответчик может отвечать или не отвечать.

Рис. 6. Трехимпульсная система подавления (SLS).

Сравнение амплитуд импульсов Р1 и Р2 производится в устройстве подавления боковых лепестков (ПБЛ) ответчика, которое преобразует амплитудный признак сигнала правильного запроса в признак количественный (количество импульсов с выхода приемника поступающих на вход дешифратора). При правильном запросе (Р1 Р2) импульс Р2 в схеме сравнения подавляется и на вход дешифратора поступают два импульса Р1 и Р3 с кодовым интервалом, соответствующим запросному коду. Дешифратор распознает этот код и выдает команду в шифратор на формирование ответных сигналов. При неправильном запросе (Р1 Р2) через схему сравнения амплитуд проходят все три импульса (Р1, Р2, Р3). Дешифратор декодирует временной интервал между импульсами Р1 и Р2, равный 2мкс, и формирует импульс БЛАНК ПБЛ длительностью 35 10 мкс. Этот импульс отключает выход устройства ПБЛ от входа дешифратора. Таким образом, второй импульс запросного кода (Р3) на вход дешифратора не поступает и ответчик запирается.

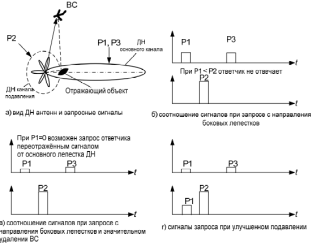

Для улучшения эффекта блокирования по боковому лепестку и улучшения подавления отражений от главного лепестка применяется режим улучшенного подавления (IISLS).

Рис.7. Трехимпульсная улучшенная система подавления (IISLS)

В этом режиме импульс Р1 излучается не только через основную диаграмму, но и с ослаблением на 6 дБ через диаграмму подавления Ω. Уровень импульса Р1 от диаграммы подавления на 6 дБ ниже уровня импульса Р2, но выше максимумов боковых лепестков основной диаграммы , что обеспечивает большую зону его приема независимо от уровня боковых лепестков диаграммы Σ. Это создает условия блокирования ответа в зоне приема импульса Р1, излученного через диаграмму подавления Ω.

Режим улучшенного подавления эффективен в борьбе с переотражениями, когда переотраженный сигнал задержан относительно прямого на время не более времени блокирования ответчика подавлением по запросу (35 10) мкс. В связи с тем, что режим улучшенного подавления блокирует все ответчики в зоне приема Р1 от диаграммы подавления на (35 10) мкс, несколько снижается вероятность ответа запросчикам (от 1 до 2 %). Поэтому режим улучшенного подавления включают только в секторах отражений соответствующего типа, т.е. IISLS включают только в направлениях, где есть мощные переотражатели и задержка отраженного сигнала запроса относительно прямого не более 45 мкс.

Источник

Основы радиолокации

Подавление боковых лепестков

Рисунок 1. Схема подавления боковых и задних лепестков

Рисунок 1. Схема подавления боковых и задних лепестков

Рисунок 1. Схема подавления боковых и задних лепестков

Подавление боковых лепестков

Возможность подавления сигналов , поступающих по боковым и/или задним лепесткам диаграммы направленности антенны, является важным критерием оценки помехозащищенности радиолокаторов военного назначения.

При наличии только одной антенны и одного приемного канала не представляется возможным отличить друг от друга сигналы, поступающие по главному (основному) лепестку или по какому-либо боковому лепестку. При этом все сигналы (как полезные, так и помеховые), поступающие по боковому лепестку, будут отображаться на индикаторе в направлении, соответствующем положению главного лепестка.

Для компенсации (подавления) таких сигналов устанавливают вторую антенну с собственным приемным каналом. Эта антенна может быть всенаправленной, иметь кардиоидную диаграмму направленности или просто иметь диаграмму направленности, намного более широкую, чем главный лепесток диаграммы направленности основной антенны. Приемный канал, называемый компенсационным каналом или каналом подавления, должен иметь такие же характеристики, что и приемный канал, подключенный к основной антенне (приемник основного канала).

Важное отличие: сигналы, принимаемые по каналу подавления, должны быть инвертированы по отношению к сигналам, принимаемым по основному каналу, таким образом, чтобы можно было бы выполнить вычитание одних из других. Для хорошего подавления усиление обоих каналов должно регулироваться совместно, однако компенсационный канал должен иметь дополнительный каскад управления. В схеме, показанной на Рисунке 1, полное подавление сигналов по боковым лепесткам не достигается, так как уровень усиления в канале подавления может быть установлен как некое среднее значение по всем боковым и задним лепесткам. Однако даже при помощи такой схемы сигналы боковых лепестков существенно подавляются.

При необходимости используют несколько компенсационных антенн, каждая со своим приемным каналом. Благодаря этому удается добиться более эффективного подавления боковых лепестков. Например, в высотомере ПРВ-17 используются три компенсационные антенны: две из них видны на Рисунке 3, третья расположена за основной антенной и предназначена для подавления задних лепестков.

Во вторичных радиолокаторах подавление сигналов, поступающих по боковым лепесткам (иногда используют термин «подавление боковых ответов» или сокращенно ПБО) реализуется, как правило, при помощи моноимпульсной антенны.

Картинная галерея антенн для подавления боковой лепестков

Рисунок 2. Высотомер ПРВ-13 с небольшой компенсационной антенной, расположенной за основной антенной

Рисунок 3. Высотомер ПРВ-17, находящийся в военно-историческом музее Воздушных Сил (Украина, Винница)

Рисунок 4. В радиолокаторе AN/FPS-117 компенсационная антенна расположена справа от основной антенны и называется «вспомогательная антенна» (Auxiliary Antenna)

Издатель: Кристиан Вольф, Автор: Андрій Музиченко

Текст доступен на условиях лицензий: GNU Free Documentation License

а также Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License,

могут применяться дополнительные условия.

(Онлайн с ноября 1998 года)

Источник

Подавление боковых лепестков диаграмм ДРЛ и ПРЛ

Диаграмма направленности антенны РЛС в горизонтальной плоскости имеет боковые лепестки. Мощность излучения боковых лепестков достаточна для запроса ответчиков, находящихся на значительных расстояниях от РЛС, что приводит к появлению на экране индикатора РЛС добавочных отметок под ложными азимутами и к паразитной загрузке бортовых ответчиков.

Для подавления запроса от боковых лепестков используется различие энергетических уровней излучения главного и боковых лепестков.

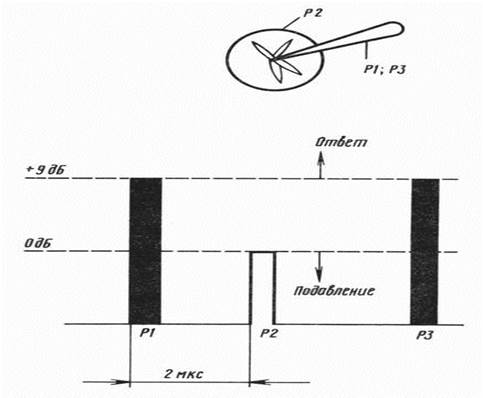

1.2.1. Подавление запроса от боковых лепестков диаграммы направленности диспетчерских ВРЛ осуществляется использованием так называемой трехимпульсной системы (см. рис.2*).

Рис. 2 Подавление запроса от боковых лепестков ДРЛ по трехимпульсной системе

К двум импульсам запросного кода Р1 и РЗ, излучаемым направленной антенной радиолокатора, добавляется третий импульс Р2 (импульс подавления), излучаемый отдельной всенаправленной антенной (антенной подавления). Импульс подавления по времени отстает на 2 мкс от первого импульса запросного кода. Энергетический уровень излучения антенны подавления подбирается таким образом, чтобы в местах приема уровень сигнала подавления был заведомо больше уровня сигналов, излучаемых боковыми лепестками и меньше уровня сигналов, излучаемых главным лепестком.

В ответчике производится сравнение амплитуд импульсов кода Р1, РЗ и импульса подавления Р2. При приеме запросного кода в направлении бокового лепестка, когда уровень сигнала подавления равен или превышает уровень сигналов запросного кода, ответ не производится. Ответ производится только тогда, когда уровень Р1, РЗ больше уровня Р2 на 9 дБ и более.

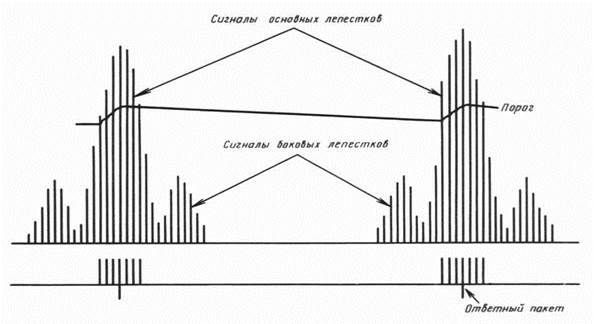

1.2.2. Подавление запроса от боковых лепестков диаграммы направленности посадочных радиолокаторов производится в блоке БПС, в котором реализован способ подавления с плавающим порогом (см. рис.3).

Рис.3 Получение пакета ответных сигналов

при применении системы подавления с плавающим порогом

Этот способ заключается в том, что в БПС с помощью инерционной следящей системы запоминается в виде напряжения уровень сигналов, принятых от основного лепестка диаграммы направленности. Часть этого напряжения, соответствующая заданному уровню, превышающему уровень сигналов боковых лепестков, устанавливается в качестве порога на выходе усилителя и в следующее облучение ответ производится только при превышении запросными сигналами значения этого порога. Это напряжение корректируется в последующие облучения.

1.3. Структура ответного сигнала

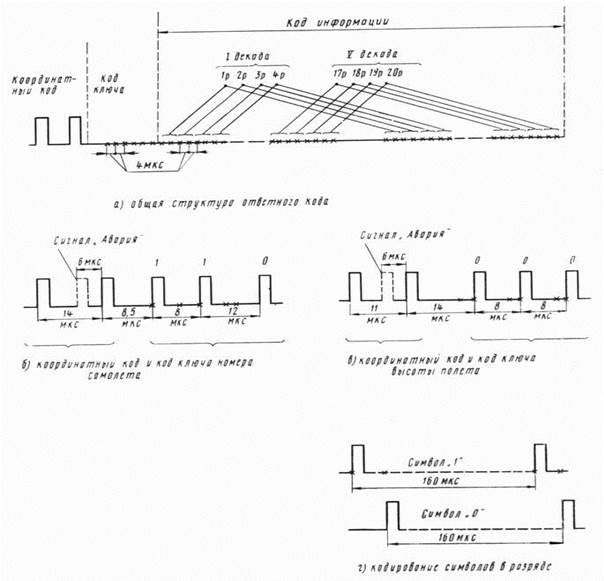

Ответный сигнал, содержащий какое-либо слово информации, состоит из координатного кода, кода ключа и информационного кода (см. рис.4а*).

Рис.4 Структура ответного кода

Координатный код двухимпульсный, его структура различна для каждого слова информации (см. рис. 4б,в*).

Код ключа трехимпульсный, его структура различна для каждого слова информации (см. рис. 4б,в*).

Код информации содержит 40 импульсов, составляющих 20 разрядов двоичного кода. Каждый разряд (см. рис. 4а,г) содержит два импульса, отстоящих друг от друга на 160 мкс. Интервал между импульсами одного разряда заполнен импульсами других разрядов. Каждый разряд несет в себе двоичную информацию: символ “1” или символ “0”. В ответчике СО-69 для передачи двух символов используется метод активной паузы, символ “0” передается импульсом, запаздывающим на 4 мкс относительно того момента времени, в который бы передавался импульс, обозначающий символ “1”. Две возможные позиции импульса для каждого разряда (“1” или “0”) показаны крестиками. Интервал времени между двумя символами “1” (или “0”), следующими друг за другом, принят равным 8 мкс. Следовательно, интервал между следующими друг за другом символами “1” и “0” составит 12 мкс, а если за символом “0” следует символ “1”, то интервал между импульсами будет 4 мкс.

Содержание информации закодировано двоично-десятичным кодом с активным нулем. Время передачи информации составляет 160 мкс, каждая цифра передается последовательно, начиная с младшего разряда 4-х импульсным кодом, представляющим собой двоичное число.

Первый разряд передает один импульс, который обозначает единицу, если он задержан на 4 мкс, и нуль, если он задержан на 8 мкс. Второй разряд также передает один импульс, который обозначает 2, если он задержан на 4 мкс относительно предыдущего разряда, нуль если он задержан на 8 мкс. Третий разряд передает 4 и 0, также в зависимости от их положения, 4-й разряд передает 8 и 0.

Так, например, цифра 6 передается как число 0110 в двоичной записи, то есть как сумма 0+2+4+0 (см.рис.1)

Информация, переданная за 160 мкс, в следующие 160 мкс передается второй раз, что значительно повышает помехоустойчивость передачи информации.

Содержание информационных посылок слов информации см. табл. 2.

Содержание информационных посылок

| Разряд | 1-е слово (БН) | 2-е слово (ТИ) |

| Цифра единиц бортового номера Цифра десятков бортового номера Цифра сотен бортового номера Цифра тысяч бортового номера Цифра десятков тысяч бортового номера | Десятки метров полета Сотни метров высоты полета Тысячи метров высоты полета  Десятки километров высоты полета “Абсолютная высота” “Авария” Остаток топлива (см. табл.4) Десятки километров высоты полета “Абсолютная высота” “Авария” Остаток топлива (см. табл.4) |

Для кодирования цифровой информации (номер и высота) применяется двоично-десятичный код. Для передачи каждой десятичной цифры используются четыре разряда двоичного кода, объединенных в одну так называемую декаду. Кодирование каждого десятичного числа (от 0 до 9) в декаде производится естественным двоичным кодом см. табл. 3.

Кодирование десятичных чисел

| Десятичное число | Двоичный код в декаде | ||

| 1-й разряд | 2-й разряд | 3-й разряд | 4-й разряд |

В таблице № 3 обозначены:

1 – наличие импульса на позиции “1” соответствующего разряда или горящие лампы прибора КАСО-1;

0 – наличие импульса на позиции “0” соответствующего разряда или отсутствие горения лампы прибора КАСО-1.

При передаче номера самолета передаются пять десятичных цифр (от 00000 до 99999), соответственно первое слово информации состоит из пяти декад номера самолета.

При передаче высоты полета используются три декады (1-12 разряды) для кодирования цифр десятков, сотен и тысяч метров (13-й и 14-й). Всего код высоты занимает 14 разрядов.

Для передачи сведений об остатке топлива используется специальный четырехразрядный код см. табл. 4, передаваемый в 17-20 разрядах 2-го слова информации.

Кодирование сообщений об остатке топлива

| Остаток топлива, % | Код | ||

| 17-й разряд | 18-й разряд | 19-й разряд | 20-й разряд |

Примечание: код 0000 означает, что информация об остатке топлива не передается.

При передаче всей остальной информации передача символа “1” в каком-либо из разрядов означает передачу того сообщения, для которого отводится этот разряд. Так, например, передача символа “1” в 15-м разряде 2-го слова информации означает, что передается “абсолютная высота”, то есть, что пилот установил кремальеру высотомера на отметку 760 мм рт. ст.

2. НАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТТД, СОСТАВ, РАЗМЕЩЕНИЕ НА САМОЛЁТЕ СО-69.

Радиолокационный самолетный ответчик СО-69 является бортовым оборудованием вторичной радиолокационной системы (ВРС) и предназначен для обеспечения работы в активном режиме:

радиолокационных систем посадки (режим “РСП”);

радиолокационных систем управления воздушным движением (режим “УВД”);

обзорных РЛС (режим “П-35”).

Самолетный ответчик СО-69 самолёта Су-17М2 предназначен для работы с радиолокационными системами посадки, обнаружения и наведения РСП-6, РСП-7, П-35 и их модификациями.

Самолетный ответчик служит для:

увеличения дальности действия наземных радиолокаторов;

устранения помех от местных предметов и метеофакторов на индикаторах наземных радиолокаторов;

автоматического опознавания самолета (получение бортового номера);

передачи на наземный радиолокатор данных о высоте полета самолета, его номере, а на самолетах с № 07411 и об остатке топлива (передаются при запросе наземной РЛС в режиме УВД).

Для работы СО-69 с различными радиолокационными и навигационными системами имеются несколько режимов ответчика, которые выбираются летчиком из условий решаемой задачи на пульте управления. При этом в ответчике производится переключение каналов приема, главным образом в схемах кодирования и выработки информации.

Режимы работы ответчика СО-69:

“УВД” — предназначен для работы ответчика с ДРЛ, вырабатывая на запросные сигналы кроме координатных кодов и информационные, и ПРЛ, имеющих раздельное кодирование запросных сигналов по курсу и глиссаде,

“РСП” — предназначен для работы ответчика с ДРЛ, вырабатывая на запросные сигналы только координатный код, и ПРЛ, не имеющими раздельного кодирования запросных сигналов по курсу и глиссаде;

“П-35” – предназначен для работы ответчика с обзорными РЛС (запрос производится одиночным сигналом);

Б) Вспомогательные (включаются одновременно с тем основным режимом, в котором работает ответчик):

“ЗНАК” — предназначен для выдачи ответных координатных кодов индивидуального опознования, по которым на экране наземной РЛС отметка от данного объекта может быть выделена на фоне остальных,

“АВАРИЯ” — предназначен для передачи сигнала бедствия в режимах «РСП» и «УВД» по диспетчерскому каналу,

“КОНТРОЛЬ” — предназначен для оперативной проверки исправности комплекса аппаратуры с помощью встроенного контроля ответчика или прибора КАСО-I. Показателем исправности является непрерывное свечение ламп «КОНТОЛЬ» на передней панели шифратора и пульте управления ответчиком.

Аппаратура СО-69 сопрягается с СРО-2М, АФС «Пион», РСБН-6С, СВС-П-72-3.

В режиме СРО передатчик ответчика запускается импульсами ответчика СРО-2М. Приемник ответчика при этом запирается.

Основные тактико-технические характеристики ответчика СО-69 (см. табл.5*, рис.5*).

1) Параметры приёмного канала.

а) Работа с диспетчерскими РЛС;

б) Работа с посадочными РЛС.

а) Работа с диспетчерскими РЛС;

б) Работа с посадочными РЛС.

2) Параметры передающего канала в режимах “РСП”, “УВД”, “П-35”.

3) Потребляемая мощность.

4) Условия эксплуатации.

5) Структура запросных и ответных кодов ответчика СО-69.

Основные тактико-технические данные СО-69

Основные технические данные ответчика СО-69 на самолёте Су-17М2

Запросные и ответные коды СО-69

Рис.5 Запросные и ответные коды СО-69

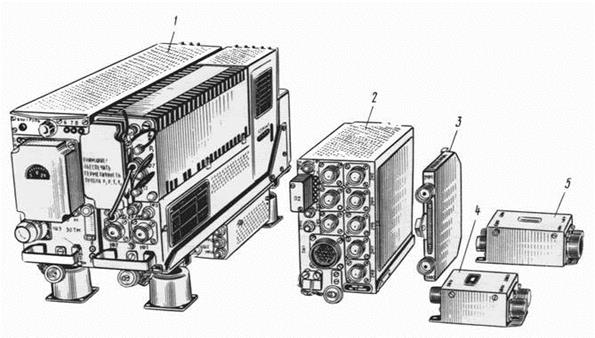

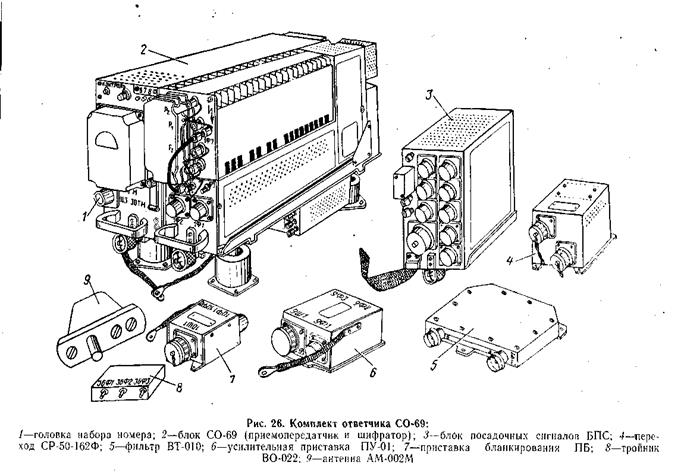

Общий вид и состав аппаратуры ответчика СО-69 см. рис.6:

Рис.6 Общий вид ответчика СО-69:

1. Блок СО-69, 2. Блок БПС, 3. Фильтр ВТ-010, 4. Приставка бланкирования ПБ-02, 5. Приставка усилительная ПУ-01.

блок ответчика — СО-69 (конструктивно состоит из двух съемных блоков, установленных на одной амортизационной раме):

приёмопередатчик — ПП, шифратор – Ш;

блок посадочных сигналов — БПС*;

приставка бланкирования — ПБ-02*;

приставка усилительная — ПУ-01*;

блок питания — БП*;

приставка контроля — ПК-01*

пульт управления — ПУ*;

* — поставляются по требованию самолётостроительных ОКБ.

Требования к размещению ответчика СО-69 на самолете:

1) Блоки ответчика должны размещаться таким образом, чтобы температурные режимы и механические нагрузки в месте их установки не превышали допустимые нормы. Недопустимо попадание атмосферных осадков на аппаратуру. В целях повышения надежности работы блоков предпочтительной является установка их в герметичных отсеках самолета.

2) Блоки должны размещаться таким образом, чтобы длины кабелей между блоками, антеннами и другими системами не превышали величин, указанных на схеме электрических соединений. Кабели, идущие от блоков, должны иметь прочное крепление к стенкам фюзеляжа.

3) Блоки, стоящие на амортизационных рамах при качании не должны касаться других блоков и конструкции самолета. Подсоединение кабелей и их отбортовка не должны нарушать амортизации блоков.

4) Блок СО-69 должен размещаться в средней или хвостовой части самолета так, чтобы обеспечивалась возможность доступа при регламентных работах и регулировках к лицевым панелям блоков приемопередатчика и шифратора и снятия их с амортизационной рамы. При установке блока на амортизированной “этажерке” собственные амортизаторы могут быть сняты. Расстояние от блока СО-69 до передающих устройств других систем должно быть не менее 1 м, до антенн III диапазона (вертикальной и горизонтальной поляризации) – не более 20 м.

5) Блок БПС должен устанавливаться вблизи антенн I и II диапазонов на расстоянии до 5 м. Допускается установка блока на большем расстоянии (20 м) при условии изоляции АФС I и II диапазонов от корпуса. Расстояние от БПС до передающих устройств – не менее 1 м.

6) Элементы управления ответчиком, устанавливаются в кабине таким образом, чтобы они были легко доступны, а надписи четко видны.

7) Приставка бланкирования и приставка усилительная должны быть расположены вблизи бортовых систем, с которыми осуществляется связь по бланкированию.

8) Контрольные разъемы должны размещаться на расстоянии не более 1,5 м от блока СО-69. Предпочтительным является размещение контрольных разъемов в лючке на внешней поверхности самолета, а также внутри фюзеляжа, в месте, удобном для подключения кабелей от контрольных приборов.

9) Головка набора номера устанавливается в удобном для её смены месте. Допускается установка головки непосредственно на блоке СО-69 при удобном подходе к нему.

10) Для устойчивой работы ответчика должен быть обеспечен надежный контакт блоков с корпусом самолета, для чего имеются гибкие “земляные” выводы.

Комплект блоков ответчика C0-69 на самолёте Су-17М2 (см. рис 1,2*** Альбома схем) размещён в закабинном радиоотсеке:

1) слева, вверху, между шп. № 11 и 12:

блок СО-69 (приемопередатчик и шифратор), головка набора номера – на блоке СО-69;

2) слева между шп. № 11 и 11к:

3) справа, вверху, между шп. № 12 и 12ак:

блок посадочных сигналов БПС.

4) справа, между шп. № 12 и 12а:

приставка бланкирования ПБ;

усилительная приставка ПУ-01.

5) внизу фюзеляжа, между шп. № 9к и 10 — антенна АМ-002М. Приемопередающая антенна АМ-002М предназначена для приема и передачи сигналов III диапазона вертикальной поляризации. Антенна представляет собой штыревой вибратор с тремя рефлекторами и имеет форму пластины, закрепленной непосредственно на гнезде входного разъема. Рефлекторы выполнены в виде металлических цилиндрических стержней, закрепленных жестко на основании антенны и закрытых диэлектрическим обтекателем.

1) штанга ДУАС-69-19-5М — передний антенный блок (блок I или АП-06М). Приёмопередающая антенна III диапазона для приема и передачи горизонтально поляризованных сигналов аппаратуры ответчика СО-69 и РСБН-6С. Труба, на которой укреплены вибраторы: активные вибраторы крепятся на трубе с помощью изоляторов; пассивные вибраторы — рефлекторы приварены непосредственно к трубе;

2) над контейнером тормозного парашюта — задний антенный блок (блок 2 или АЗ—014). Приемная антенна I и II диапазонов и приемопередающая антенна III диапазона предназначен для приема и передачи горизонтально поляризованных сигналов аппаратуры ответчика СО-69 и РСБН-6С, приема сигналов вращающейся поляризации II диапазона ответчика СО-69. Блок состоит из излучателей блока фильтров с детекторными секциями II диапазона и двух детекторных секций I диапазона. Антенна III диапазона состоит из двух противофазнопитаемых вибраторов, имеющих загнутую форму (для расширения диаграммы направленности). Сзади каждого вибратора расположены экраны специально подобранной формы. Антенны II диапазона — два штыревых вибратора, расположенные под углом 45° к горизонтальной плоскости и развернутые относительно друг друга на 90°. Антенна I диапазона — два боковых и осевой излучатели. Каждый излучатель — это открытый конец волновода с круговой поляризацией;

3) передние кромки левой и правой консолей крыла:

антенные блоки (блоки 13-l и 14-1 или АБП-003 и АБЛ-003). Приемные антенны I диапазона для приема и детектирования сигналов ответчика СО-69. Две антенны I диапазона, состоящие из излучателя, полосового фильтра и детекторной секции. Антенна I диапазона — это открытый конец волновода с круговой поляризацией;

антенные блоки (блоки 13-2 и 14-2 или АБП-004 и АБЛ-004). Приемные антенны II диапазона для приема и детектирования сигналов ответчика СО-69. Две антенны II диапазона (вибраторы), состоящие из излучателя, полосового фильтра и детекторной секции.

С помощью элементов управления, расположенных в кабине пилота, осуществляются включение ответчика, оперативный выбор режимов, индикация ответа и исправности ответчика.

На щитке ответчиков в кабине самолета установлены:

переключатель рода работ 5П2НПМ с трафаретом УВД-РСП-П-35-СРО –

переключатель волн ППГ-15К с трафаретом ВОЛНА 2—1;

кнопка КНР с трафаретом ЗНАК;

кнопка КМ1-1 с трафаретом КОНТР.;

сигнальная лампа СЛМ-61 с трафаретом ОТВЕТ.

Включение ответчика производится выключателем СО на щитке питания.

постоянным током напряжением 27 В от аварийной шины через предохранитель СП-2 в РК постоянного тока;

переменным током напряжением 36 В 400 Гц от шин А и С преобразователя ПТ-500Ц через предохранители СП-2 в РК трехфазного тока;

переменным током напряжением 115 В 400— 900 Гц от шины генератора переменного тока через предохранители СП-2 в РК переменного тока.

При отказе генератора/переменного тока ответчик питается от шины преобразователя ПО-1500ВТ-ЗИ через предохранитель СП-2 в РК переменного тока.

При отказе генераторов постоянного и переменного токов обеспечивается аварийное питание ответчика от аккумулятора и преобразователя ПО-750А.

Проверка работоспособности ответчика перед вылетом или в полете без применения контрольно-проверочной аппаратуры может быть произведена с помощью схемы встроенного контроля. При нажатии кнопки КОНТР, должна загореться лампа ОТВЕТ, сигнализирующая об исправности ответчика.

Предполетную проверку в режиме СРО производить нельзя, так как запуск передатчика сигналами опознавания не позволяет определить работоспособность его приемной части.

Для наземной проверки работоспособности ответчика применяется контрольно-измерительная аппаратура, в состав которой входят контрольные приборы КАСО-1, КАСО-2, ЭРП-СО-69 и КАСО-4(ИМО-65). Приборы КАСО-1 и КАСО-2 представляют собой имитаторы наземных радиолокаторов и позволяют контролировать основные параметры ответчиков, причем прибор КАСО-2 дает возможность проверки также всей антенно-фидерной системы. Прибор КАСО-4 (ИМО-65) является измерителем импульсной мощности.

Контрольные ВЧ и НЧ разъемы служат для подключения контрольного прибора КАСО-1.

Источник