Способы планирования научного исследования

Библиографическая ссылка на статью:

Голованова С.О., Власова А.А., Домнина А.И., Ротанова В.А. Планирование научного исследования // Современные научные исследования и инновации. 2019. № 7 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2019/07/90051 (дата обращения: 09.11.2021).

Всем нам известно, что научная работа – неотъемлемая составляющая образовательной программы профессионального образования. Жизнь современного профессионала высокого уровня проходит в среде многочисленных письменных и устных аналитических работ, научной документации, выступлений перед широкой аудиторией. Движение вверх по карьерной лестнице, уважение и признание коллег и работодателя зависят от умения работника грамотно излагать свои мысли, доступно и красочно представлять свои достижения, находить нужную и важную аргументацию. Развить такие качества и показать себя, как высокого специалиста, помогают научные исследования.

Важнейшие факторы научного исследования – воображение, фантазия и мечта, опирающиеся на реальные достижения науки и техники.

Каждое научное исследование осуществляется индивидуально, однако это не мешает выделить общие методологические подходы к его проведению.

Научное исследование — всестороннее изучение объекта, процесса, с целью получения и практического применения новых знаний [2].

Любое исследование предполагает предварительную работу, цель которой – наметить общие контуры исследования, его программу, а также примерные сроки выполнения каждого этапа [2].

Научное исследование имеет следующие отличительные признаки (рис. 1):

Рисунок 1 – Отличительные признаки научного исследования

Научно-исследовательская деятельность включает следующие этапы:

Успех работы в целом зависит от хорошо подобранной темы. Тема должна быть актуальна, то есть полезна для общества. Постановка проблемы – исходный пункт любого исследования. Это вопрос, на который необходимо дать ответ, который требует определенных действий [1].

- Определение объекта и предмета изучения.

Объект исследования – это то, что будет взято для изучения и исследования: процесс или явление действительности [1] .

Предметом исследования является особая проблема, свойства и особенности объекта, которые будут исследованы в работе.

- Формулировка цели и задач исследования.

Цель исследования — мысленное представление о результате.

Задачи — логически связанные шаги, этапы достижения цели.

- Изучение литературы по проблеме.

Целью этого этапа является выяснение, что изучено слабо или совсем не изучено, а что науке известно по конкретной проблеме.

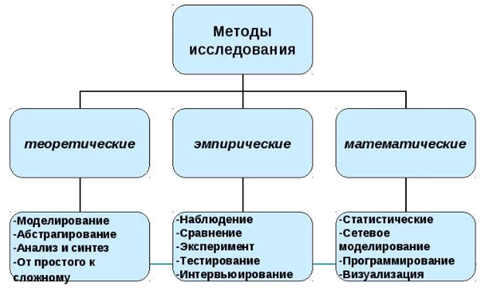

Метод – это способ достижения цели исследования. Существуют теоретические, эмпирические и математические методы (рис.2):

Рисунок 2 – Методы научного исследования

На этом этапе необходимо обосновать применяемые методы, структурировать информацию по проблеме, подкрепить её цифровыми расчетами.

- Обработка результатов исследования и их интерпретация.

Итак, мы пришли к выводу, что научное исследование — всестороннее изучение объекта, процесса, с целью получения и практического применения новых знаний.

Каждое научное исследование неповторимо, однако составление всех научных исследований опирается на чёткий план. Планирование научного исследования состоит из семи этапов, которые связанны между собой.

Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.

Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:

Регистрация

© 2021. Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации».

Источник

ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Планирование научно-исследовательской работы имеет важное значение для ее рациональной организации.

Научно-исследовательские организации и образовательные учреждения разрабатывают планы работы на год на основе целевых комплексных программ, долгосрочных научных и научно-технических программ, хозяйственных договоров и заявок на исследования, представленных заказчиками.

Научная работа кафедр учебных заведений организуется и проводится в соответствии с планами работы на учебный год. Профессора, преподаватели и аспиранты выполняют научно-исследовательские работы по индивидуальным планам.

Планируется и научно-исследовательская работа студентов. Планы работы учебных заведений и кафедр могут содержать соответствующий раздел о НИРСе. По планам работают студенческие научные кружки и проблемные группы.

В научно-исследовательских и образовательных учреждениях по темам научно-исследовательских работ составляются рабочие программы и планы-графики их выполнения. При подготовке монографий, учебников, учебных пособий и лекций разрабатываются планы-проспекты этих работ.

Рабочая программа– это изложение общей концепции исследования в соответствии с его целями и гипотезами. Она состоит, как правило, из двух разделов: методологического и процедурного.

Методологический раздел включает:

1) формулировку проблемы или темы;

2) определение объекта и предмета исследования;

3) определение цели и постановку задач исследования;

4) интерпретацию основных понятий;

5) формулировку рабочих гипотез.

Формулировка проблемы (темы) – это определение задачи, которая требует решения. Проблемы бывают социальные и научные. Социальная проблема – это противоречие в развитии общественной системы или отдельных ее элементов. К таким проблемам можно отнести недостаточную эффективность отдельных норм права, многочисленные нарушения прав граждан, коррумпированность чиновников, рост преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, и др.

Научная (гносеологическая) проблема – это противоречие между знаниями о потребностях общества и незнанием путей и средств их удовлетворения. Такие проблемы решаются путем создания теории, выработки практических рекомендаций. Например, научной проблемой является разработка теоретических основ …………..

Определение объекта и предмета исследования. Объект исследования это то социальное явление (процесс), которое содержит противоречие и порождает проблемную ситуацию. Предмет исследования – это те наиболее значимые с точки зрения практики и теории свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат изучению. Например, если тема научной работы посвящена……………., то объектом исследования является…………..

Определение цели и задач исследования. Цель исследования – это общая его направленность на конечный результат. Задачи исследования –это то, что требует решения в процессе исследования; вопросы, на которые должен быть получен ответ.

Интерпретация основных понятий – это истолкование, разъяснение значения основных понятий. Существуют теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий. Теоретическое истолкование представляет собой логический анализ существенных свойств и отношений интерпретируемых понятий путем раскрытия их связей с другими понятиями.

Эмпирическая интерпретация – это определение эмпирических значений основных теоретических понятий, перевод их на язык наблюдаемых фактов. Эмпирически интерпретировать понятие – это значит найти такой показатель (индикатор, референт), который отражал бы определенный важный признак содержания понятия и который можно было бы измерить.

Формулировка рабочих гипотез. Гипотеза как научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, является важным инструментом успешного решения исследовательских задач.

Программа исследования может быть ориентирована на одну или несколько гипотез. Различают гипотезы: описательные, объяснительные и прогнозные, основные и неосновные, первичные и вторичные, гипотезы-основания и гипотезы-следствия.

Процедурный раздел рабочей программы включает:

1) принципиальный план исследования;

2) изложение основных процедур сбора и анализа эмпирического материала.

Конкретное научное исследование осуществляется по принципиальному плану, который строится в зависимости от количества информации об объекте исследования. Планы бывают разведывательные, аналитические (описательные) и экспериментальные.

Разведывательный план применяется, если об объекте и предметисследования нет ясных представлений и трудно выдвинуть рабочую гипотезу. Цель составления такого плана – уточнение темы (проблемы) и формулировка гипотезы. Обычно он применяется, когда по теме отсутствует литература или ее очень мало.

Описательный план используется тогда, когда можно выделить объект и предмет исследования и сформулировать описательную гипотезу.

Цель плана – проверить эту гипотезу, описать факты, характеризующие объект исследования.

Экспериментальный план включает проведение социального (правового) эксперимента. Он применяется тогда, когда сформулированы научная проблема и объяснительная гипотеза. Цель плана – определение причинно-следственных связей в исследуемом объекте.

В процедурной части программы обосновывается выбор методов исследования, показывается связь данных методов с целями, задачами и гипотезами исследования. При выборе того или иного метода следует учитывать, что он должен быть: а) эффективным, т.е. обеспечивающим достижение поставленной цели и необходимую степень точности исследования; б) экономичным, т.е. позволяющим сэкономить время, силы и средства исследователя; в) простым, т.е. доступным исследователю соответствующей квалификации; г) безопасным для здоровья и жизни людей;д) допустимым с точки зрения морали и норм права; е) научным, т.е. имеющим прочную научную основу.

Студенты вузов рабочие программы научных исследований не разрабатывают, но планы подготовки учебных работ они составлять обязаны.

План магистерской диссертации, дипломной или курсовой работы должен содержать введение, основную часть, разбитую на главы и параграфы (вопросы), и заключение. Он может быть простым или сложным. Простой план содержит перечень основных вопросов. В сложном плане каждая глава разбивается на параграфы. Иногда составляют комбинированный план, где одни главы разбиваются на параграфы, а другие оставляют без дополнительной рубрикации.

При составлении плана следует стремиться, чтобы: а) вопросы соответствовали выбранной теме и не выходили за ее пределы; б) вопросы темы располагались в логической последовательности; в) в него обязательно были включены вопросы темы, отражающие основные аспекты исследования; г) тема была исследована всесторонне.

План не является окончательным и в процессе исследования может меняться, т.к. могут быть найдены новые аспекты изучения объекта и решения научной задачи.

Чтобы упорядочить основные этапы научно-исследовательской работы в соответствии с планом (программой) исследования, календарнымисроками, материальными затратами, составляется рабочий план (планграфик) выполнения работ (прил. 5).

Студент должен уметь так выстроить логическую очередность выполнения работ, чтобы она в установленные сроки привела к достижениюпоставленной цели и решению научной задачи. В работе необходимо выделить главное, на чем следует сосредоточить внимание в данный момент, но вместе с тем нельзя упускать из поля зрения детали. «Научиться не только смотреть, но и видеть, замечать важные частности, большое – в малом, не уклоняясь от намеченной главной линии исследования, – это очень важное качество ученого».

Источник

Планирование научного исследования

ПЛАНИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

«Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и необходимый признак ума и проницательности» (И. Кант)

Для успеха научного исследования его необходимо правильно организовать, спланировать и выполнять в определенной последовательности.

Научно-исследовательские организации и образовательные учреждения разрабатывают планы исследовательской работы на год на основе комплексных программ, долгосрочных научных и научно-технических программ, договоров, заявок, грантов на исследования, представленных заказчиками. Научная работа кафедр учебных заведений организуется и проводится в соответствии с планами работы на учебный год. Профессора, преподаватели и аспиранты выполняют научно-исследовательские работы по индивидуальным планам. Планируется и научно-исследовательская работа студентов. Планы работы учебных заведений и кафедр могут содержать соответствующий раздел о НИР студентов. По планам работают студенческие научные кружки и проблемные группы.

Для того, чтобы упорядочить основные этапы научно-исследовательской работы в соответствии с программой исследования, календарными сроками и материальными затратами, составляется рабочий план (план-график) выполнения работ. Необходимо так выстроить логическую очередность выполнения работ, чтобы она в установленные сроки привела к достижению поставленной цели и решению научной задачи. В работе необходимо выделить главное, на чем следует сосредоточить внимание в данный момент, но вместе с тем нельзя упускать из поля зрения детали.

План и последовательность действий зависят от вида, объекта и целей научного исследования, но, в общем, схема научного исследования выглядит следующим образом:

1. формулирование цели и задачи;

2. выбор объекта и материалов, используемых для эксперимента;

3. выбор методики проведения эксперимента;

4. установление точности результатов измерений (выходных параметров),

5. фиксация и обработка результатов эксперимента

6. обсуждение и выводы

Сначала формулируется тема научного исследования, обосновываются причины её разработки. После предварительного ознакомления с литературой и материалами ранее проведенных исследований выясняется, в какой мере вопросы темы изучены и каковы полученные результаты.

Тема научной работы должна отвечать некоторым требованиям:

4) определенность понятий;

На первом месте здесь критерий актуальности научной темы, который определяется новизной, связью темы с жизнью общества и так называемой модностью. Если тема модная, оперативно отражает реальность с ее проблемами, то можно выиграть, если раньше конкурентов написать, опубликовать работу, в которой предложить решение этой проблемы. Но если промедлить, то появляется огромное количество конкурентов, и будет сложно показать преимущества и новизну своей работы, и ее оригинальность.

Второе условие — конкретность. Типичные недостатки: неоправданная широта темы, абстрактность, когда формулируются темы глобального характера.

Третье условие — наличие проблемы.

Четвертое условие — определенность основных понятий, недопустимость употребления двусмысленных и нечетких выражений, например, «рост развития», «уменьшение смысла», «философия проблемы», «магия привлекательности».

Пятое условие — краткость. В теме может и должен быть отражен объект и предмет исследования. В соответствии с обозначенной темой формулируется цель, которая должна быть ясно и четко выражена.

Требования к формулированию темы (названия) научной работы:

1) в названии темы должна быть сформулирована проблема;

2) тема должна быть достаточно конкретной;

3) в названии темы должны присутствовать важнейшие категории, выражающие качественные характеристики проблемы.

Цель и задачи

Цель исследования – это то, к чему стремится исследователь в своей работе, его общая направленность на конечный результат. Цель работы обычно созвучна названию темы научного исследования. Целью работы может быть описание нового явления, изучение его характеристик, выявления закономерностей и т. д.

В предметном поле исследователь избирает проблему, неразрешенную трудность, которая мешает нормальному развитию общества и успешному удовлетворению его потребностей, улучшению экологической ситуации и т. д. Решение этой проблемы и рассматривается им как цель его работы. Цель выступает как конечная причина, которая определяет характер, ход и задачи исследования. Отсюда вытекает логичность структуры работы, которая должна быть подчинена конкретной цели.

Далее, в соответствии с поставленной целью определяется круг задач. Задачи должны как бы логически расчленять цель на первичные составные элементы. Основополагающим требованием при этом является выделение логического основания, по которому будет произведена классификация задач. Чаще всего в качестве основания классификации задач выдвигают этапы исследовательской работы. Каждому этапу обычно посвящается отдельная задача. В перечне решаемых задач необходимо выделять наиболее крупные без их дробления на более мелкие задачи. Задачи исследования – это то, что требует решения в процессе исследования, вопросы, на которые должен быть получен ответ.

Задачи исследования лучше формулировать в форме перечисления, применяя глагольные сказуемые: «проанализировать …», «осуществить …»; «раскрыть особенности организации…», «выделить условия развития…»; «выявить совокупность положений, составляющих теоретико-методологические основания…», «исследовать …», «обосновать эффективность…», «определить принципы …»; «разработать …»; «апробировать…».

Объект и предмет исследования

Объект исследования в определении теории познания – это то, что изучает эта наука, что противостоит познающему субъекту в его познавательной деятельности. То есть, это та окружающая действительность, с которой исследователь имеет дело.

Предмет исследования – это та сторона, аспект, точка зрения, «проекция», с которой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные (с точки зрения исследователя) признаки объекта. Другими словами — это стороны, особенности объекта, которые подлежат изучению. Например, если тема научной работы посвящена биотехнологии растений, то объектом исследования является процесс жизнедеятельности растительной клетки, а предметом – способы и методы модификации клеточных компонентов с целью получения желаемого эффекта.

Следует отметить, что один и тот же объект может быть предметом разных исследований или даже целых научных направлений. Например, кристалл каменной соли. Кристаллография изучает его с точки зрения оптических характеристик, механических, может быть, пьезоэлектрических. Химия исследует его состав, реакции, время растворения. Минералогия рассматривает его мутность, включения, выясняет происхождение и условия формирования.

ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Кроме грамотного планирования, очень важно так провести исследование (эксперимент) и оформить его результаты, чтобы оно было адекватно восприняты другими исследователями и в случае необходимости, его можно было повторить и подтвердить приоритет данного исследователя или лаборатории. Поэтому, после теоретического планирования наступает преаналитический этап, где происходит отбор методик для эксперимента, определяется необходимое число измерений и количество экспериментальных групп, готовится необходимое оборудование, химические реагенты и посуда. Это очень важный этап, определяющий дальнейший успех или неудачу всего исследования, поэтому требует тщательной проработки. Для успешного осуществления этого этапа в биохимических, гистологических, микробиологических и других экспериментов, исследователю необходимо знание методов отбора и хранения анализируемых образцов, маркировки химических реактивов, правил работы с основным лабораторным оборудованием и измерительными приборами, видов, степени точности и предназначения лабораторной посуды, а также правил приготовления и расчета основных рабочих реактивов. Однако кроме технических моментов очень важной составляющей любого исследования является интерпретация полученных данных. Вся последовательность событий при медико-биологическом эксперименте может быть представлена в виде континиума, состоящего из двух уровней. Первый уровень начинается с измерения характеристик объекта и заканчивается получением результата путем сравнения значений со специальными шкалами. Второй уровень синтетический, он базируется на сравнении результатов с литературными данными, научными гипотезами и т. п. Результатом этого этапа являются научно обоснованные выводы и практические рекомендации. При их формулировании исследователи очень часто используют приемы по упрощению данных полученных при измерениях. Результаты измерения чаще всего представляют собой количественные непрерывные данные, в то время как выводы содержат информацию в виде качественных, дискретных данных. Поэтому представляется важным рассмотреть пошагово весь ниже приведенный континиум.

В клинической лабораторной диагностике общепринятым считается деление исследования на 3 этапа, а именно преаналитический, аналитический и постаналитический. Это в первую очередь обусловлено тем, что первый и третий этапы трудно стандартизировать и поэтому на них совершается наибольшее количество ошибок, ведущих к ложным клиническим решениям. В клинических исследованиях по сравнению с медико-биологическим экспериментом на преаналитическом этапе могут выполняться многочисленные операции и естественно, что любые отклонения в технологии скажутся на конечном результате. Аналитический этап включает непосредственно измерение, и интерпретацию величины этого измерения в соответствии со специализированной шкалой при этом исследователь получает результат сопоставимый с литературными данными. Постаналитический этап включает интерпретацию этого результата. Обычно на этом этапе проводится упрощение данных и приведение количественных данных к качественным – дискретным, что позволяет принять клиническое решение или дать рекомендацию.

Источник