- Питание клеток. Фотосинтез. Хемосинтез

- Урок 18. Введение в общую биологию и экологию 9 класс ФГОС

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Питание клеток. Фотосинтез. Хемосинтез»

- Питание клетки

- Урок 22. Общая биология 10 класс (ФГОС)

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Питание клетки»

Питание клеток. Фотосинтез. Хемосинтез

Урок 18. Введение в общую биологию и экологию 9 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Питание клеток. Фотосинтез. Хемосинтез»

Всем живым организмам, обитающим на Земле для жизнедеятельности необходима энергия. Которая заключена в связях органических веществ. Организмы получают органические вещества разными путями.

В 80-х гг. XIX в. немецкий биолог Вильгельм Пфеффер разделил все живые организмы по способу питания. Это деление сохранилось и до нашего времени.

Пфеффер заметил, что зелёные растения не нуждаются в притоке органических веществ извне, а сами синтезируют его используя солнечную энергию в процессе фотосинтеза.

Растения, используя энергию солнечного света и поглощая минеральные вещества из почвы и воды, синтезируют органические вещества. Которые необходимы для строительства новых клеток и тканей. А полученная энергия используется для проведения всех необходимых реакций.

Пфеффер назвал такие организмы автотрофами, что означает (от греч. «авто» − сам, «трофе» − пища) «само питающиеся».

Часть автотрофов получают энергию за счёт солнечного света и поэтому их называют фототрофами. К ним относятся растения и цианобактерии.

А некоторые организмы получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ, и в этом случает их называют хемотрофами. К ним относятся хемотрофные нитрифицирующие бактерии и другие.

За счёт того, что автотрофы сами синтезируют органические вещества из неорганических они не только кормятся сами, но и кормят все остальные живые организмы. Которые нуждаются в готовом органическом веществе. Такие организмы Пфеффер назвал гетеротрофами (др.-греч. ἕτερος — «иной», «различный» и τροφή — «пища»).

К ним относятся все животные, которые извлекают необходимую им энергию из готовых органических веществ, поедая растения или других животных. Затем они перестраивают в своих организмах полученные органические вещества в те, которые им необходимы.

Сюда же можно отнести группу бесхлорофильных растений-паразитов, которые, присасываясь к корням своих собратьев, поглощают необходимые им вещества.

По способу получения пищи гетеротрофы делят на фаготрофов и осмотрофов. Фаготрофы питаются путём заглатывания твёрдых кусков пищи (это животные).

А осмотрофы поглощают органические вещества в растворенном виде через клеточные стенки (к ним относят грибы и большинство бактерий).

По состоянию источника пищи гетеротрофы делят на биотрофов и сапротрофов. Биотрофы питаются живыми организмами и к ним относятся зоофаги. Они поедают животных и фитофаги которые поедают растения.

Для сапротрофов пищей являются органические вещества мёртвых тел или выделения животных. Существуют сапротрофные бактерии, сапротрофные грибы, сапротрофные растения, сапротрофные животные. Среди них встречаются детритофаги (которые питаются детритом), некрофаги (питаются трупами животных) и копрофаги (которые питаются экскрементами) и др.

Некоторые живые организмы способны как к автотрофному, так и к гетеротрофному питанию. Такие организмы называют миксотрофами. Они способны синтезировать органические вещества и питаться готовыми органическими соединениями. Например, насекомоядные растения эвгленовые и др.

Рассмотрим более подробно получение энергии фототрофными организмами.

Растения и некоторые фототрофные организмы способны улавливать кванты света, которые несут энергию и преобразовывать эту энергию в энергию химических связей органических веществ.

Этот процесс называют фотосинтезом.

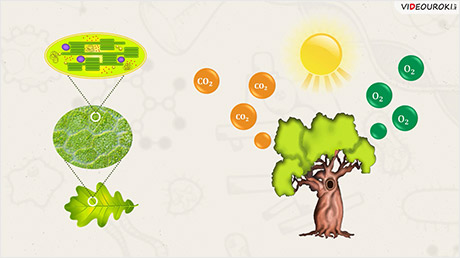

Фотосинтез — это синтез органических веществ из углекислого газа и воды с обязательным использованием энергии света. В результате у растений выделяется кислород, и образуются органические вещества для развития.

Фотосинтез сложный многоступенчатый процесс, который проходит в растении непрерывно и днём, и ночью. Поэтому реакции фотосинтеза подразделяют на две группы: реакции световой фазы и реакции темновой фазы.

Сперва рассмотрим световую фазу фотосинтеза.

Для фотосинтеза используются неорганические вещества. Вода поступает в листья от корней по стеблям. Вместе с водой поглощаются минеральные вещества. Углекислый газ растение получает из воздуха, который используется в темновую фазу фотосинтеза.

Где происходит фотосинтез?

Основной тканью растений является мезофилл. Он состоит из клеток двух типов, которые образуют столбчатую и губчатую паренхиму. За счёт расположенных в эпидермисе устьиц обеспечивается поглощение углекислого газа и выделение кислорода.

Столбчатая паренхима находится под эпидермисом. Она обращена к свету и содержит большую часть хлоропластов листа.

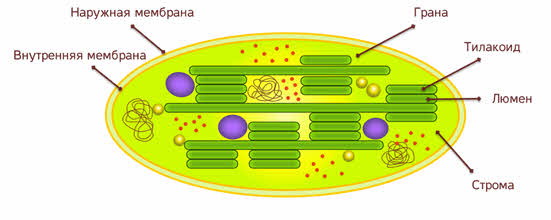

Давайте вспомним строение хлоропластов.

Хлоропласты — это зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот. Они созданы для того, чтобы ловить энергию солнечного света.

И поэтому они являются самыми главными органоидами растений. Так как основная функция зелёных пластид — это фотосинтез.

Хлоропласты, имеют двумембранное строение. Между складками мембран находятся граны. Граны расположены таким образом, чтобы на каждую попадал свет. Они состоят из тилакоидов.

Внутреннее пространство тилакоида называется люменом. Пространство между оболочкой хлоропласта и тилакоидами называется стромой.

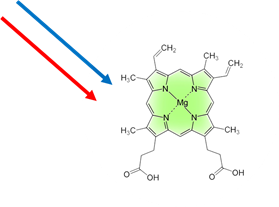

Хлоропласты имеют зелёную окраску, так как хлорофиллы поглощают красный и сине-фиолетовый свет, а отражают зелёный.

Мембрана тилакоида собственно и является тем местом, где протекают светозависимые реакции фотосинтеза при участии хлорофилла.

Аналогично митохондриальной электроннотранспортной цепи, которую мы с вами уже рассматривали на прошлых уроках цепь переноса электронов фотосинтеза состоит из многих белковых комплексов и молекул перенощиков.

В цепи перенощиков выделяют следующие комплексы.

Фотосистему 2, цитохром Б шесть ЭФ -комплекс, фотосистему 1, фермент редоксин НАДФ редуктазу и АТФ-синтазу.

Квант света ударяет молекулу хлорофилла, которая находиться в фотосистеме 2. В результате молекулы хлорофилла приходят в возбуждённое состояние. При этом в фотосистеме-два высвобождается 2 электрона. Они передаются на перенощик. Который вместе с этим захватывает и 2 протона из стромы.

Недостающий электрон из фотосистемы 2 возмещается электронами благодаря распаду или фотолизу воды.

Дело в том, что энергия света расходуется также на расщепление молекулы воды.

При этом образуются протоны водорода, электроны и свободный кислород.

Так из двух окисленных молекул воды образуется одна молекула кислорода.

Кислород при этом удаляется во внешнюю среду. Таким образом кислород, которым мы дышим это продукт окисления воды.

А протоны (водорода) накапливаются внутри тилакоида. В результате мембрана тилакоида с одной стороны за счёт протонов водорода заряжается положительно, с другой за счет электронов — отрицательно.

Тем самым перенощик переносит электроны к (комплексу БЭ шесть эф) 2 протона с перенощика высвобождаются в люмен.

А 2 электрона захватываются двумя протонами комплекса и переносятся на следующий перенощик. Так электроны попадают на фотосистему 1. Здесь так же происходит возбуждение электронов фотонами.

Возбуждённые электроны переходят на следующий перенощик. Который переносит электроны на ФНР-фермент.

ФНР катализирует восстановление НАДФ+ до НАДФН (который содержит 2 электрона и 2 протона).

Созданный градиент концентрации между наружной и внутренней сторонами мембраны тилакоида используется АТФ-синтазой для создания АТФ из АДФ.

Во время этого процесса в хлоропласте образуется АТФ приблизительно в 30 раз больше чем, в митохондриях тех же растений.

Таким образом, в световую фазу происходит фотолиз воды, высвобождение кислорода, синтез АТФ и образование НАДФ·Н2

Кислород диффундирует в атмосферу, а АТФ и НАДФ·Н2 транспортируются в строму хлоропласта и участвуют в процессах темновой фазы.

Темновая фаза фотосинтеза протекает в строме хлоропласта. Для ее реакций не нужна энергия света, поэтому они происходят не только на свету, но и в темноте.

Углекислый газ, который содержится в воздухе, захватывается специальным веществом пятиуглеродным сахаром (рибулозобифосфатом). Фермент катализирует эту реакцию и образуется неустойчивое шестиуглеродное соединение, которое сразу же распадается на две молекулы фосфоглицериновой кислоты (ФГК).

Затем происходит цикл реакций, в которых через ряд промежуточных продуктов фосфоглицериновая кислота преобразуется в глюкозу. В этих реакциях используются энергии АТФ и НАДФ·Н2.

Кроме глюкозы, в процессе фотосинтеза образуются другие мономеры сложных органических соединений — аминокислоты, нуклеотиды, глицерин и жирные кислоты. Таким образом при помощи солнечного света автотрофные организмы, которые называют фототрофами получают энергию.

А некоторые автотрофные организмы – хемотрофы, как мы уже говорили выше получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ. Такой процесс называется – хемосинтезом.

К организмам, которые получают энергию за счёт энергии окисления неорганических веществ относятся хемотрофные бактерии: водородные, нитрифицирующие, серобактерии и др.).

Захватываемые бактерией вещества окисляются, а образующаяся энергия используются для синтеза сложных органических молекул из углекислого газа и воды.

Важнейшую группу хемосинтезирующих организмов составляют нитрифицирующие бактерии.

Эти бактерии обитая в почве окисляют аммиак, который образуется при гниении органических остатков, до азотистой кислоты. Затем бактерии других видов этой группы окисляют азотистую кислоту до азотной.

Азотистая и азотная кислоты, которые образовались в результате окислений, взаимодействуют с минеральными веществами почвы так образуются соли аммония, которые являются важнейшими компонентами минерального питания высших растений.

Хемосинтезирующие бактерии способствуют накоплению в почве минеральных веществ, улучшают плодородие почвы, способствуют очистке сточных вод.

И в отличие от фотосинтезирующих организмов они полностью независимы от солнечного света как источника энергии.

Источник

Питание клетки

Урок 22. Общая биология 10 класс (ФГОС)

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Питание клетки»

Все организмы, обитающие на земле, являются открытыми системами, так как между ними и окружающей средой постоянно идёт обмен энергией и веществом.

Часть веществ, которая поступает в клетку используется для получения энергии и запасания энергии, а ещё одна часть для построения и воспроизведения клеточных структур.

Процессы поступления, переваривания, всасывания и усвоения питательных веществ, называется питанием.

В процессе питания организмы получают химические вещества, которые используются для всех процессов жизнедеятельности.

По способу получения органических веществ все организмы делятся на автотрофов и гетеротрофов.

Автотрофы могут сами синтезировать необходимые им органические вещества, получая из окружающей среды углерод (в виде углекислого газа), воду и минеральные вещества.

К автотрофам можно отнести большую часть высших растений (за исключением растений, которые не имеют хлорофилла или растений, которые могут поддерживать свою жизнь за счёт других организмов), а также водоросли и бактерии.

Роль в природе автотрофов очень велика: только они могут оказаться первичными продуцентами (организмы, которые синтезируют органические вещества из неорганических), которые потом используются всеми живыми организмами — гетеротрофами для поддержания жизни (питания).

Все автотрофы делятся на: фотосинтезирующие автотрофы и хемосинтезирующие автотрофы.

У фотосинтезирующих автотрофов источником энергии служит солнечный свет.

Такие организмы называют фототрофами, или фотосинтетиками.

Ежегодно с помощью фотосинтезирующих автотрофов в процессе фотосинтеза создаётся 232 млрд тонн органического вещества, а также выделяется примерно 268 млрд тонн чистого кислорода в окружающую природу (вклад автотрофов неоценим для всего мира).

Хемосинтезирующие автотрофы получают энергию при окислении неорганических соединений.

Такие организмы называют хемотрофами или хемосинтетиками. К хемотрофам относятся: серобактерии, окисляющие сероводород; нитрифицирующие бактерии, превращающие аммиак в нитриты, а затем в нитраты; железобактерии, окисляющие железо и водородные бактерии, окисляющие водород.

Xемотрофы играют существенную роль в биогеохимических циклах химических элементов на нашей планете.

Таким образом автотрофы имеют основополагающее значение для пищевой цепочки всего мира. Они берут солнечную энергию и трансформируют её в энергию химических связей органических веществ. Образовавшиеся при этом органические вещества используются далее по пищевой цепочке другими организмами.

Гетеротрофы в отличии от автотрофов не могут сами синтезировать весь набор необходимых им для жизнедеятельности органических веществ.

Поэтому они поглощают из окружающей среды нужные им соединения, произведённые другими организмами.

Затем они строят из полученных органических веществ собственные белки, липиды и углеводы.

К гетеротрофам относят животных (например, рыб, моллюсков, ракообразных, насекомых, птиц, млекопитающих). Так же грибы, которые являются гетеротрофами, так как они не способны к фотосинтезу и питаются готовыми органическими веществами. К гетеротрофам относят и многие бактерии.

Некоторые растения так же можно отнести к гетеротрофам. Это растения, которые полностью или почти полностью лишены хлорофилла и питаются, прорастая в тело растения-хозяина.

У раффлезии например – паразитического растения отсутствуют органы, в которых бы шёл процесс фотосинтеза; более того, у представителей этого рода отсутствуют и стебли, и листья.

Все вещества, необходимые для своего развития, раффлезия получает из тканей растения-хозяина через корни-присоски.

Некоторые растения перешли частично к паразитическому образу жизни и, помимо фотосинтеза, они могут получать органические вещества, а также минеральные вещества и воду из организма хозяина.

К таким растениям относится омела − вечнозелёное кустарниковое растение, род полупаразитных кустарников. В распространении омелы принимают участие птицы, преимущественно дрозды.

Поедая её ягоды, они пачкают свой клюв клейкой ягодной массой, в которой находятся семена омелы. Затем, перелетая с дерева на дерево и очищая клюв о ветви, пачкают их этим клейким веществом, тем самым оставляя на дереве семена.

Ещё одно паразитическое растение повилика. Она не имеет корней и листьев. Стебель нитевидный зеленовато-жёлтый. Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» (гаустории) и питается его соками.

Недавние исследования показали, что повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить жертву.

Петров крест так же не имеет хлорофилла. Первые годы он развивается под землёй. После развития корневища появляются соцветия.

Корневище петрова креста растёт в разные стороны, разветвляется и образует так называемые крестовидные соединения — отсюда и его русское название. Паразитирует на корнях деревьев и кустарников.

Граница между автотрофами и гетеротрофами достаточно условна, так как существует множество видов, обладающих переходной формой питания — миксотрофией.

Эвглена зелёная и хламидоманада, например, относятся к автогетеротрофным организмам.

Они способны питаться двумя способами: на свету − автотрофно, как растения, а в темноте − гетеротрофно. Это значит, что на свету они осуществляют процесс фотосинтеза и создают органические вещества. А в темноте они усваивают готовые органические вещества, которые образуются в водоёме при расщеплении отмерших частей живых организмов.

Необычный способ питания отмечается у небольших морских слизней. Эти животные способны подобно растениям, осуществлять процесс фотосинтеза.

Своих хлоропластов у них нет, поэтому для осуществления фотосинтеза они используют хлоропласты морских водорослей, которые употребляют в пищу.

Каким же образом автотрофы получают необходимые им органические вещества?

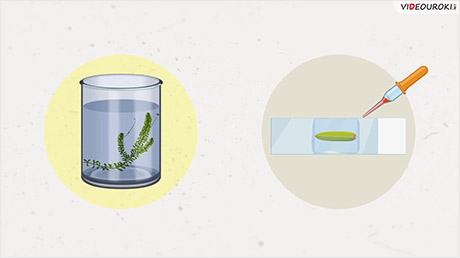

Издавна люди думали, что растения получают питательные вещества только из почвы.

Более 300 лет назад галландский учёный Ван Гельмонт, решил проверить так ли это?

Он взвесил молодое дерево ивы и посадил его в почву, которая тоже была взвешена. Растение он поливал только дождевой водой, прошло 5 лет. Дерево выросло. Ван Гельмонт снова взвесил и дерево, и почву.

Прирост дерева составил 63 кг. А почва потеряла только 56 граммов. Значит, решил Ван Гельмон растения питаются не только веществами почвы, но и водой.

Спустя 100 лет Михаил Ломоносов, не раз видевший деревья, растущие на бесплодном песке, высказал другую мысль. Растения поглощают питательные вещества из воздуха.

И только теперь мы знаем, что оба учёных были правы. Растения питаются и водой с растворенными в ней минеральными веществами и углекислым газом из воздуха.

Что же происходит при этом в зелёном листе? Весь лист пронизан жилками. По ним вода притекает к клеткам.

В листе находиться множество пор, известных под названием устьиц. Через устьица вместе с воздухом в листья поступает углекислый газ.

Зелёную окраску листу придаёт удивительное вещество зелёный пигмент − хлорофилл. Который находиться в хлоропластах.

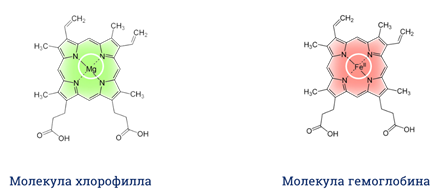

По своей структуре хлорофилл похож на молекулы гемоглобина крови-основного дыхательного элемента, который связывается с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. Поэтому хлорофилл также называют «кровью растений».

Единственное отличие между этими молекулами в том, что в центре хлорофилла находится атом магния, а в гемоглобине − атом железа.

При участии хлорофилла осуществляется процесс фотосинтеза.

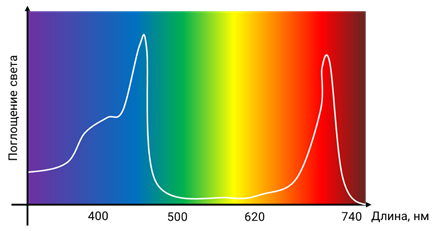

Хлорофилл имеет зелёный цвет, а потому ясно, что именно зелёный цвет он не поглощает, а отражает. Хлорофилл обладает способностью улавливать энергию света. Оказывается, что он поглощает лучи синего и красного цвета.

Красный свет с длиной волны от шести ста двадцати (620) до семи ста сорока (740) нанометров, в основном контролирует развитие растения, его цветение и производство семян, это особенно важно для цветущих растений. Синий свет с длиной волны от 400 до 500 нм главным образом контролирует развитие листьев растения. Зелёный свет практически не используется в фотосинтезе, он отражается листьями растений.

Энергия света, поглощённая хлорофиллом, идёт на образование крахмала из углекислого газа и воды.

Зелёные растения поглощают углекислый газ и воду. Из которых под действием света образуется крахмал, при этом выделяется кислород.

Таким образом под действием энергии солнечного света растения создают органические вещества, при этом поглощается углекислый газ и выделяется кислород.

Источник