Способы питания у моховидных

нПИПЧЙДОЩЕ (НИЙ) — ЧЕЮОПЪЕМЕОЩЕ, БЧФПФТПЖОЩЕ, РТЕЙНХЭЕУФЧЕООП НОПЗПМЕФОЙЕ ТБУФЕОЙС. нИЙ ОБУЮЙФЩЧБАФ 25000 ЧЙДПЧ. йЪЧЕУФОЩ У ЛБТВПОБ.

ч ОБУФПСЭЕЕ ЧТЕНС УХЭЕУФЧХЕФ ДЧЕ ЗЙРПФЕЪЩ РТПЙУИПЦДЕОЙС НПИПЧЙДОЩИ. рЕТЧБС ХФЧЕТЦДБЕФ, ЮФП НИЙ РТПЙЪПЫМЙ ОЕРПУТЕДУФЧЕООП ПФ ЪЕМЕОЩИ ЧПДПТПУМЕК ОЕЪБЧЙУЙНП ПФ ДТХЗЙИ ПФДЕМПЧ ЧЩУЫЙИ ТБУФЕОЙК. дЕМП Ч ФПН, ЮФП Ч ФП ЧТЕНС ЕЭЕ ОЕ ВЩМП ОБКДЕОП ОЙЛБЛЙИ РТПНЕЦХФПЮОЩИ ЖПТН НЕЦДХ НИБНЙ Й ОЩОЕ ЦЙЧХЭЙНЙ РТЕДУФБЧЙФЕМСНЙ ДТХЗЙИ ПФДЕМПЧ ЧЩУЫЙИ ТБУФЕОЙК. рТПФЙЧ ЗЙРПФЕЪЩ РТПЙУИПЦДЕОЙС НПИПЧЙДОЩИ ПФ ЧПДПТПУМЕК ЗПЧПТЙМП ОБМЙЮЙЕ ОБ УРПТПЖЙФЕ НИПЧ ФБЛЙИ ЧЩУПЛПУРЕГЙБМЙЪЙТПЧБООЩИ УФТХЛФХТ ЛБЛ ХУФШЙГБ, Б ФБЛЦЕ ПВЭЙК РМБО УФТПЕОЙС УРПТБОЗЙЕЧ Й РПМПЧЩИ ПТЗБОПЧ (БОФЕТЙДЙЕЧ Й БТИЕЗПОЙЕЧ) Х НИПЧ Й ДТХЗЙИ УЕНЕООЩИ ТБУФЕОЙК. фТХДОП РТЕДРПМПЦЙФШ, ЮФП ЧПЪОЙЛОПЧЕОЙЕ ФБЛЙИ УМПЦОЩИ УФТХЛФХТ ЛБЛ ХУФШЙГБ, УРПТБОЗЙЙ, БТИЕЗПОЙЙ Й БОФЕТЙДЙЙ НПЗМП РТПЙЪПКФЙ РБТБММЕМШОП Й ОЕЪБЧЙУЙНП Ч ТБЪОЩИ ПФДЕМБИ ТБУФЙФЕМШОПЗП НЙТБ.

у ПФЛТЩФЙЕН ТЙОЙПЖЙФПЧ ЧПЪОЙЛМБ ЙДЕС П РТПЙУИПЦДЕОЙЙ НПИПЧЙДОЩИ ПФ ПДОПК ЙЪ ЗТХРР ЬФЙИ ДТЕЧОЕКЫЙИ ТБУФЕОЙК. ъБ ЬФХ ЗЙРПФЕЪХ ЗПЧПТЙФ ТЕДХЛГЙС УРПТПЖЙФБ Х ТЙОЙПЖЙФПЧ Й Х НИПЧ, ПФУХФУФЧЙЕ Х ОЕЛПФПТЩИ ТЙОЙПЖЙФПЧ РТПЧПДСЭЕК УЙУФЕНЩ (ОБРТЙНЕТ, ПФУХФУФЧЙЕ РТПЧПДСЭЙИ ФЛБОЕК Ч ТЙЪПНПЙДБИ ИПТОЕПЖЙФБ Й РПМОПЕ ПФУХФУФЧЙЕ РТПЧПДСЭЕК УЙУФЕНЩ Х УРПТПЗПОЙФЕУБ), ОБМЙЮЙЕ Х УРПТПЗПОЙФЕУБ УРПТБОЗЙС ОБ ОПЦЛЕ, ЧОХФТЙ ЛПФПТПЗП РПНЕЭБМБУШ ЛПМПОЛБ, УИПДОБС У ЛПМПОЛПК ФПТЖСОПЗП НИБ.

тЙОЙЕЧБС ЗЙРПФЕЪБ ОЕ СЧМСЕФУС РПМОПУФША ДПЛБЪБООПК. оП ОБЙВПМЕЕ ВМЙЪЛЙНЙ ТБУФЕОЙСНЙ Л УЕЗПДОСЫОЙН НИБН СЧМСАФУС ЙНЕООП ТЙОЙПЖЙФЩ. еУМЙ НИЙ РТПЙЪПЫМЙ ДЕКУФЧЙФЕМШОП ПФ ТЙОЙПЖЙФПЧ, ФП ТЕДХЛГЙС УРПТПЖЙФБ НПЦЕФ ВЩФШ ПВЯСУОЕОБ ЙЪВЩФПЮОЩН ХЧМБЦОЕОЙЕН НЕУФППВЙФБОЙК НПИПЧЙДОЩИ. у ЬФЙН НПЦЕФ ВЩФШ УЧСЪБОБ Й ТЕДХЛГЙС РТПЧПДСЭЕК УЙУФЕНЩ Х НИПЧ, ЛПФПТБС Х РТЕДЛПЧ НИПЧ ВЩМБ ТБЪЧЙФБ, П ЮЕН ЗПЧПТЙФ ОБМЙЮЙЕ ОБ УРПТПЖЙФЕ ХУФШЙГ, ЖЙЪЙПМПЗЙЮЕУЛЙ УЧСЪБООЩИ У РТПЧПДСЭЕК УЙУФЕНПК.

нИЙ ОЕВПМШЫЙЕ ТБУФЕОЙС, ФЕМП ЛПФПТЩИ ЙНЕЕФ ТБЪНЕТЩ ПФ 1 НН ДП ОЕУЛПМШЛЙИ ДЕУСФЛПЧ УБОФЙНЕФТПЧ. фЕМП НИПЧ РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК УМПЕЧЙЭЕ (ФБММПН) ЙМЙ УФЕВЕМЕЛ У МЙУФШСНЙ. лПТОЕК ОЕФ, ЙИ ЖХОЛГЙА ЧЩРПМОСАФ ТЙЪПЙДЩ. бОБФПНЙЮЕУЛПЕ УФТПЕОЙЕ НИПЧ УТБЧОЙФЕМШОП РТПУФПЕ: Х ОЙИ ТБЪЧЙФБ БУУЙНЙМСГЙПООБС ФЛБОШ, ОП УМБВП ЧЩТБЦЕОЩ РТПЧПДСЭЙЕ, НЕИБОЙЮЕУЛЙЕ, ЪБРБУБАЭЙЕ Й РПЛТПЧОЩЕ ФЛБОЙ.

чЕЗЕФБФЙЧОПЕ ФЕМП НИПЧ РТЕДУФБЧМЕОП ЗБНЕФПЖЙФПН, ЛПФПТЩК ДПНЙОЙТХЕФ Ч ЙИ ЦЙЪОЕООПН ГЙЛМЕ. уРПТПЖЙФ ЪБОЙНБЕФ РПДЮЙОЕООПЕ РПМПЦЕОЙЕ Й ТБЪЧЙЧБЕФУС ОБ ЗБНЕФПЖЙФЕ.

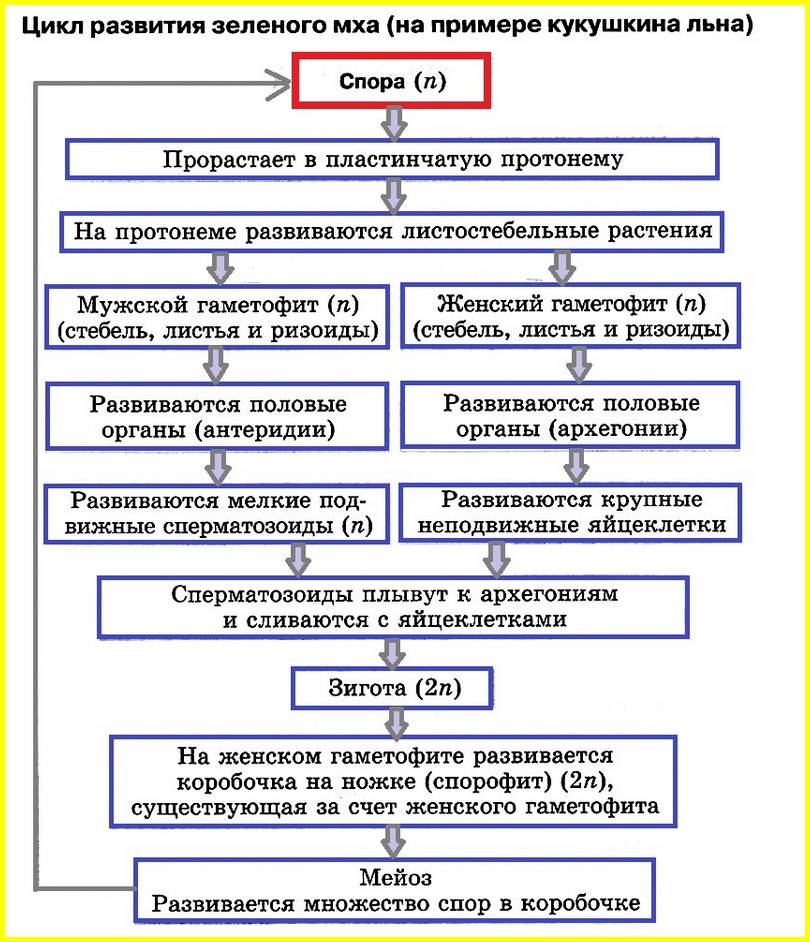

оБ ЗБНЕФПЖЙФЕ ТБЪЧЙЧБАФУС БОФЕТЙДЙЙ Й БТИЕЗПОЙЙ. ч БОФЕТЙДЙСИ ПВТБЪХЕФУС ВПМШЫПЕ ЮЙУМП УРЕТНБФПЪПЙДПЧ, Б Ч БТИЕЗПОЙСИ — ПДОБ ЛТХРОБС СКГЕЛМЕФЛБ. уРЕТНБФПЪПЙДЩ РТПОЙЛБАФ Ч БТИЕЗПОЙЙ У РПНПЭША ЧПДЩ Ч УЩТХА РПЗПДХ Й ПРМПДПФЧПТСАФ СКГЕЛМЕФЛХ. йЪ ЪЙЗПФЩ ЧЩТБУФБЕФ УРПТПЖЙФ, РТЕДУФБЧМЕООЩК ЛПТПВПЮЛПК, УЙДСЭЕК ОБ ОПЦЛЕ. ч ЛПТПВПЮЛЕ УПЪТЕЧБАФ УРПТЩ. уРПТБ РТПТБУФБЕФ, ПВТБЪХС РТПФПОЕНХ — ФПОЛХА ТБЪЧЕФЧМЕООХА ОЙФШ ЙМЙ РМБУФЙОЛХ. оБ РТПФПОЕНЕ ТБЪЧЙЧБАФУС РПЮЛЙ, ЛПФПТЩЕ РТПТБУФБАФ Ч ЗБНЕФПЖЙФЩ. зБНЕФПЖЙФЩ НИПЧ УРПУПВОЩ Л ЧЕЗЕФБФЙЧОПНХ ТБЪНОПЦЕОЙА, ФБЛЙН ПВТБЪПН, ГЙЛМ ТБЪЧЙФЙС ЙИ НПЦЕФ ДПМЗПЕ ЧТЕНС РТПИПДЙФШ ВЕЪ ПВТБЪПЧБОЙС УРПТПЖЙФБ.

нПИПЧЙДОЩЕ ПВЯЕДЙОЕОЩ Ч ФТЙ ЛМБУУБ: БОФПГЕТПФПЧЩЕ (Anthoceropsida), РЕЮЕОПЮОЙЛЙ (Marchantiopsida) Й МЙУФПУФЕВЕМШОЩЕ (Bryopsida) НИЙ.

лМБУУ БОФПГЕТПФПЧЩЕ НИЙ (Anthoceropsida)

лМБУУ БОФПГЕТПФПЧЩИ НИПЧ ОБУЮЙФЩЧБЕФ ПЛПМП 300 ЧЙДПЧ, ТБУРТПУФТБОЕООЩИ, ЗМБЧОЩИ ПВТБЪПН, Ч ФТПРЙЮЕУЛЙИ Й ХНЕТЕООП ФЕРМЩИ ПВМБУФСИ ъЕНОПЗП ЫБТБ. ч ОБЫЕК УФТБОЕ ЧУФТЕЮБЕФУС ФПМШЛП ТПД БОФПГЕТПУ (Anthoceros) 2 ТПДБ, РТЕДУФБЧМЕООЩК 3-4 ЧЙДБНЙ.

фЕМП БОФПГЕТПФПЧЩИ РТЕДУФБЧМЕОП ФЕНОП-ЪЕМЕОЩН УМПЕЧЙЭЕН (ФБММПНПН), РМПФОП РТЙМЕЗБАЭЙН Л РПЮЧЕ. уРПТПЗПОЩ НОПЗПЮЙУМЕООЩЕ, УМЕЗЛБ ЙЪПЗОХФЩЕ, ЭЕФЙОЛПЧЙДОЩЕ. рТЙ УПЪТЕЧБОЙЙ ЛПТПВПЮЛЙ ТБУФТЕУЛЙЧБАФУС РП ДЧХН ТБУФТЕУЛЙЧБАЭЙНУС УФЧПТЛБН, ЧЩВТБУЩЧБС УРПТЩ.

иБТБЛФЕТОПК ПУПВЕООПУФША БОФПГЕТПФПЧЩИ НИПЧ СЧМСЕФУС ОБМЙЮЙЕ Ч ЛМЕФЛБИ ФБММПНБ Й УРПТПЗПОПЧ ИМПТПРМБУФПЧ У РЙТЕОПЙДБНЙ.

лМБУУ РЕЮЕОПЮОЙЛЙ (Marchantiopsida)

ч ЛМБУУЕ РЕЮЕОПЮОЙЛПЧ ОБУЮЙФЩЧБЕФУС УЧЩЫЕ 6000 ЧЙДПЧ, ЫЙТПЛП ТБУРТПУФТБОЕООЩИ РП ЧУЕНХ ъЕНОПНХ ЫБТХ.

лМБУУ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФУС ВПМШЫЙН ТБЪОППВТБЪЙЕН УФТПЕОЙС Й ЖПТН ЗБНЕФПЖЙФБ, УРПТПЖЙФ ЦЕ ОБРТПФЙЧ ПДОПФЙРЕО. х ПДОЙИ РЕЮЕОПЮОЙЛПЧ ЗБНЕФПЖЙФ ЙНЕЕФ УМПЕЧЙЭОХА ЖПТНХ, Х ДТХЗЙИ — ЧЕЗЕФБФЙЧОПЕ ФЕМП РТЕДУФБЧМЕОП МЙУФПУФЕВЕМШОЩН РПВЕЗПН. рТПФПОЕНБ ТБЪЧЙФБ УМБВП Й ОЕДПМЗПЧЕЮОБ.

лМБУУ ЧЛМАЮБЕФ ДЧБ РПДЛМБУУБ: НБТЫБОГЙЕЧЩЕ (Marchantiidae) Й АОЗЕТНБОЙЕЧЩЕ (Jungermanniidae) НИЙ.

л РПДЛМБУУХ НБТЫБОГЙЕЧЩЕ ПФОПУЙФУС ЫЙТПЛП ТБУРТПУФТБОЕООЩК Х ОБУ ЧЙД НБТЫБОГЙС ПВЩЛОПЧЕООБС (Marchantia polymorpha). нБТЫБОГЙС РТПЙЪТБУФБЕФ ОБ ВПМПФБИ, Ч МЕУБИ, Б НЕУФЕ РПЦБТЙЭ. фЕМП НБТЫБОГЙЙ РТЕДУФБЧМЕОП УМПЕЧЙЭЕН, УПУФПСЭЙН ЙЪ РМБУФЙОЛЙ ФЕНОП-ЪЕМЕОПЗП ГЧЕФБ.

нБТЫБОГЙС — ДЧХДПНОПЕ ТБУФЕОЙЕ. оБ ПДОЙИ ТБУФЕОЙСИ ПВТБЪХАФУС БТИЕЗПОЙЙ, ОБ ДТХЗЙИ — БОФЕТЙДЙЙ. бТИЕЗПОЙЙ Й БОФЕТЙДЙЙ ТБЪЧЙЧБАФУС ОБ УРЕГЙБМШОЩИ РПДУФБЧЛБИ. цЕОУЛЙЕ РПДУФБЧЛЙ ОБРПНЙОБАФ НОПЗПМХЮЕЧХА ЪЧЕЪДПЮЛХ, НХЦУЛЙЕ РПДУФБЧЛЙ РТЕДУФБЧМСАФ УПВПК РМПУЛЙК ДЙУЛ.

лМБУУ МЙУФПУФЕВЕМШОЩЕ (Bryopsida)

лМБУУ МЙУФПУФЕВЕМШОЩИ НИПЧ ЧЛМАЮБЕФ ФТЙ РПДЛМБУУБ: БОДТЕЕЧЩЕ, УЖБЗОПЧЩЕ Й ВТЙЕЧЩЕ.

оБЙВПМЕЕ НОПЗПЮЙУМЕООЩЕ РПДЛМБУУЩ УЖБЗОПЧЩИ Й ВТЙЕЧЩИ НИПЧ.

рПДЛМБУУ РТЕДУФБЧМЕО ПДОЙН УЕНЕКУФЧПН УЖБЗОПЧЩЕ (Sphagnaceae) Й ЕДЙОУФЧЕООЩН ТПДПН УЖБЗОХН (Sphagnum).

уЖБЗОПЧЩЕ ЙНЕАФ РТСНПУФПСЮЙЕ УФЕВМЙ У РХЮЛПЧЙДОП ТБУРПМПЦЕООЩНЙ ПМЙУФЧЕООЩНЙ ЧЕФЧСНЙ. мЙУФШС ПДОПУМПКОЩЕ У ДЧХНС ФЙРБНЙ ЛМЕФПЛ — ИМПТПЖЙММПОПУОЩНЙ Й ЗЙБМЙОПЧЩНЙ (ЧПДПОПУОЩНЙ). иМПТПЖЙММПОПУОЩЕ ЛМЕФЛЙ УПДЕТЦБФ ИМПТПРМБУФЩ. пОЙ ТБУРМПЦЕОЩ НЕЦДХ ЛТХРОЩНЙ ВЕУГЧЕФОЩНЙ ЧПДПОПУОЩНЙ ЛМЕФЛБНЙ, МЙЫЕООЩНЙ ЛМЕФПЮОПЗП УПДЕТЦЙНПЗП. вМБЗПДБТС ОБМЙЮЙА ЗЙБМЙОПЧЩИ ЛМЕФПЛ УЖБЗОХНЩ УРПУПВОЩ ЧУБУЩЧБФШ ВПМШЫПЕ ЛПМЙЮЕУФЧП ЧПДЩ.

бОФЕТЙДЙЙ Й БТИЕЗПОЙЙ ПВТБЪХАФУС Ч ЧЕТИОЕК ЮБУФЙ УФЕВМЕК. уРПТПЖЙФ РТЕДУФБЧМЕО ЛПТПВПЮЛПК, ЛПФПТБС ТБЪЧЙЧБЕФУС ЙЪ ПРМПДПФЧПТЕООПК СКГЕЛМЕФЛЙ ЙЪ БТИЕЗПОЙС.

тБУРТПУФТБОЕОЩ УЖБЗОПЧЩЕ НИЙ Ч УЕЧЕТОПН РПМХЫБТЙЙ Ч ХНЕТЕООЩИ Й ИПМПДОЩИ ЫЙТПФБИ. сЧМСАФУС ДПНЙОБОФБНЙ ВПМПФ Й ЧМБЦОЩИ МЕУПЧ.

рПДЛМБУУ ВТЙЕЧЩЕ ЙМЙ ЪЕМЕОЩЕ НИЙ (Bryidae)

вТЙЕЧЩЕ НИЙ — ЪЕМЕОЩЕ (ТЕЦЕ ЛТБУОП-ВХТЩЕ ЙМЙ ЮЕТОЩЕ) НОПЗПМЕФОЙЕ ТБУФЕОЙС. уФЕВЕМШ УМПЦОПЗП УФТПЕОЙС, ОЕТЕДЛП ДЙЖЖЕТЕОГЙТПЧБО ОБ ФЛБОЙ. лПТПВПЮЛБ ОБ ОПЦЛЕ, РПУМЕ ПРБДБОЙС ЛТЩЫЕЮЛЙ ПФЛТЩЧБЕФУС ОБЧЕТИХ ЫЙТПЛЙН ПФЧЕТУФЙЕН ХУФШЕН. рП ЛТБА ХУФШС ТБУРПМБЗБАФУС 1 ЙМЙ 2 ТСДБ ЪХВГПЧ, ПВТБЪХАЭЙИ РЕТЙУФПН. рЕТЙУФПН УМХЦЙФ ДМС ТБУУЕЙЧБОЙС УРПТ. дМС ЪЕМЕОЩИ НИПЧ ИБТБЛФЕТОБ ИПТПЫП ТБЪЧЙФБС ОЙФЮБФБС РТПФПОЕНБ.

тБУРТПУФТБОЕОЩ ВТЙЕЧЩЕ НИЙ ЫЙТПЛП: ОБ ВПМПФБИ, Ч ИЧПКОЩИ МЕУБИ, ОБ МХЗБИ, Ч ЗПТБИ Й ФХОДТБИ.

рТЕДУФБЧМСМЙ РПДЛМБУУБ: НОЙК (Mnium), ЛХЛХЫЛЙО МЕО ПВЩЛОПЧЕООЩК (Polytrichum commune)

Источник

Способы питания у моховидных

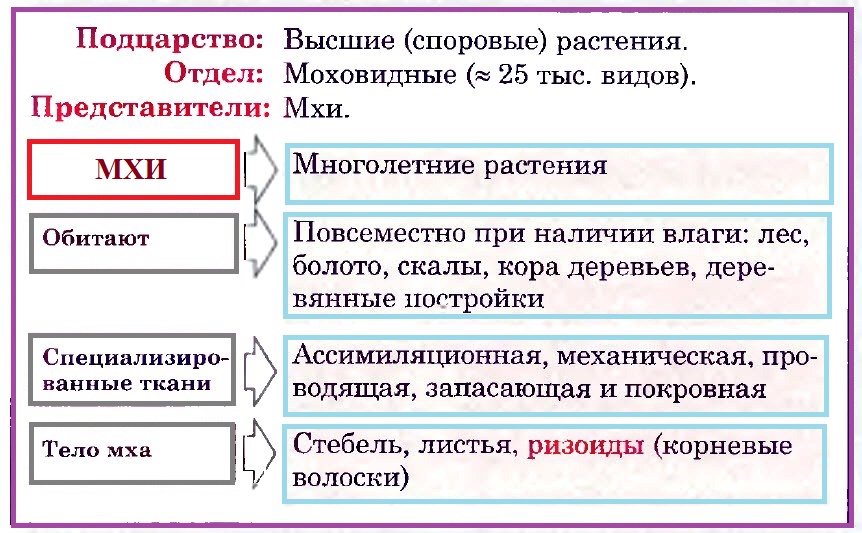

Ключевые слова конспекта: мхи, мохообразные, моховидные, бриофиты, жизненный цикл мхов, строение мха, разнообразие мхов, значение мохообразных.

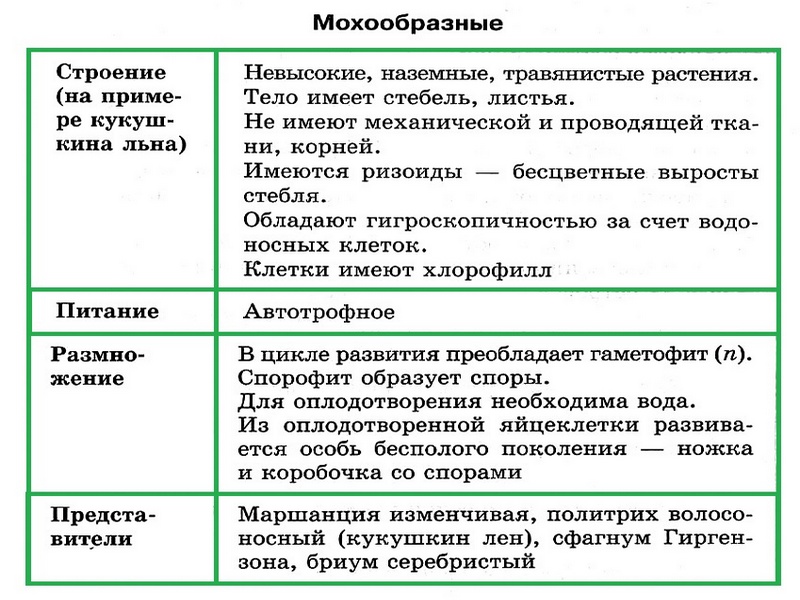

Мхи — это наиболее примитивные из групп наземных растений. Они мало приспособлены к жизни на суше, поэтому привязаны к влажным, затененным местам. У мхов нет настоящей сосудистой ткани (ксилемы и флоэмы), нет настоящих корней (вместо них нитчатые выросты стебля — ризоиды). Вода и минеральные соли поглощаются всей поверхностью тела, в том числе и ризоидами.

Жизненный цикл мхов включает гаплоидный гаметофит и диплоидный спорофит. Доминирующим поколением является гаплоидный гаметофит, который принимает на себя функции фотосинтеза, водоснабжения и минерального питания.

Для обеспечения полового процесса необходима капельножидкая среда. Половое и бесполое поколение мхов не разделены, а представляет одно растение. Гаметофит развивается из гаплоидной споры. У разных видов мхов гаметофит может быть однополым (двудомным) и разнополым (однодомным). Органы полового размножения (гаметангии) образуют подвижные сперматозоиды и неподвижные яйцеклетки.

Оплодотворение яйцеклетки происходит внутри женского полового органа. Из зиготы медленно развивается диплоидный спорофит, который представляет собой коробочку (спорангий), находящуюся на гаметофите и получающую от него питание. В коробочке путем мейоза образуются гаплоидные споры.

Разнообразие мхов

Наиболее известными представителями мхов являются кукушкин лен и сфагнум.

Стебли сфагнума имеют светло-зеленый цвет и несут на себе мутовки ветвей, листья которых не имеют жилкования. У взрослых растений сфагнума нет ризоидов, и на болотах они образуют плотные подушки из прямостоячих ветвей. Листья (филлоиды) наряду с хлорофиллосодержащими клетками имеют мертвые клетки с утолщенными стенками, впитывающие воду. Сфагновые мхи — торфообразователи. Торф образуется в результате накопления и уплотнения отмерших нижних частей гаметофита. Их разложение не происходит из-за низкой кислотности и недостатка кислорода. Торф широко используется как топливо, удобрение и сырье в промышленности. Сфагнум обладает бактерицидными свойствами, и его используют в медицине.

Значение моховидных

- Защита почвы от высыхания и эрозии

- Образование торфа

- Сырье для химической промышленности

- Способствуют заболачиванию.

Это конспект по теме «Мхи, или Моховидные». Выберите дальнейшие действия:

Источник

Замечательные растения

Моховидные

Мхи (моховидные, бриофиты), отдел высших растений. Преимущественно многолетние растения, характеризующиеся групповыми формами роста (дерновинки, куртинки, подушки).

моховой ковер в лесу

Моховидные (Bryophyta) – это отдел царства растений, объединяющий многоклеточные, просто устроенные растения, у которых отсутствует проводящая ткань (флоэма либо ксилема). Именно с последним фактом связаны небольшие размеры этих растений. Тело представителей этого отдела невелико (1–50 см) и слегка дифференцировано на условные «стебель» и «листья», хотя настоящих листьев и стеблей у них нет. Нет у мхов и корней, «стебель» прикрепляется к земле ризоидами – нитевидными выростами стебля, состоящими из одной или нескольких клеток (настоящие корни, в отличие ризоидов, содержат клетки проводящей ткани).

Наиболее древние мхи известны с карбона (по некоторым сведениями – даже с девона). В настоящее время отдел моховидных включает в себя около 25 000 видов, разделённых на три класса: лиственные мхи, печёночные, антоцеротовые.

Органы полового размножения — архегонии и антеридии , бесполого — спорогон (диплоидный), которым у мхов представлен спорофит. Ок. 20 тыс видов (ок. 1000 родов), распространены по всему земному шару, растут повсеместно. 3 класса: антоцеротовые , печеночные и листостебельные . Нередко способствуют заболачиванию почв, ухудшают качество лугов. На торфяных болотах составляют основную массу торфа.

Мхи достаточно плохо приспособлены к жизни на суше. Они растут, в основном, в сырых и затенённых местах, нередко на гниющей древесине или под водой. Мхи образуют основной растительный покров тундры и торфяных болот. Из-за почти полного отсутствия кутикулы поверхность таллома интенсивно испаряет воду; её недостаток восполняется за счёт поглощения всей поверхностью тела. Некоторые моховидные, однако, могут выдерживать продолжительные периоды засухи, используя какие-то не совсем понятные механизмы. Другие могут расти на открытых скалах.

Используют в медицине (обладают антибиотическими свойствами), также в качестве подстилки для скота, изготовления плит в строительстве.

строение мхов и печеночников

Моховидные в природе часто поселяются на таких субстратах и в таких местообитаниях, которые недоступны для других растений. В этом случае они выступают в роли пионерной растительности, играя большую роль в почвообразовательных процессах. Моховидные играют существенную роль в регуляции водного баланса суши. Они регулируют испарение влаги из почвы. На лугах мхи препятствуют семенному возобновлению трав, в лесах — прорастанию семян деревьев. Аккумулируя воду, мхи вызывают заболачивание почв. Сфагновые и зеленые мхи являются основными торфообразователями. Наличие мохового покрова является одним из основных стабилизирующих факторов в условиях вечной мерзлоты.

Хозяйственное значение мхов невелико. Животные мхи не поедают. Торф применяют в качестве топлива, подстилки для домашних животных, удобрения. Путем сухой перегонки торфа получают метиловый спирт, сахарин, воск, парафин, краски, и т.д. Из торфа изготавливают бумагу и картон. В строительстве торф используется как теплоизолирующий материал. Торф имеет и медицинское значение.

Моховидные распространены во влажных местообитаниях: в тундре, на болотах и в лесах, часто доминируя в растительном покрове. Играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов. Являются аккумуляторами радиоактивных веществ.

Листостебельные ( лиственные ) мхи (Musci) насчитывают около 15 000 видов (по некоторым данным, до 25 000), объединённых в 660 родов, и подразделяются на подклассы сфагновых, андреевых и бриевых мхов (последние наиболее распространены в природе). Гаметофит имеет стебель и листья – обычно однослойные, расположенные на растении по спирали. Ризоиды многоклеточные ветвистые. Сфагновые (торфяные) мхи имеют крупные беловато-зелёные, жёлтые, бурые или красноватые стебли с листьями из чередующихся хлорофиллоносных и воздухоносных клеток; преобладают в тундре, на болотах и во влажных лесах. Андреевые мхи имеют мелкие красно-бурые стебли с однослойными листьями; обычно растут подушечками на скалах высоко в горах. Бриевые мхи отличаются от прочих механизмом рассеивания спор из коробочки (при помощи специальных зубцов), растут они, как правило, во влажных местах.

Интенсивно развиваясь, мхи способствуют заболачиванию почв, ухудшают качество лугов. Торфяные мхи выделяют гуминовые кислоты, препятствующие гниению, благодаря чему скопления мёртвого мха со временем спрессовываются в торф. Торф добывают как полезное ископаемое и используют как топливо или удобрение. Кроме того, из него получают некоторые химические вещества.

Сфагновые мхи используются в качестве подстилки для скота. Так как сфагнум поглощает большие количества воды (в 30–40 раз больше массы своего тела), в войну его использовали как перевязочное средство.

Печёночные мхи ( печёночники ; Hepaticae) составляют несколько порядков, около 60 семейств, 280 родов и 9500 видов. Гаметофит – уплощенное образование, большинство видов имеют «стебель» с расположенными рядами вдоль него листьями. Ризоиды одноклеточные. При рассеивании спор коробочка раскрывается на четыре створки; рассеиванию помогают специальные пружинки – элатеры . Два подкласса: маршанциевые печёночники и юнгерманниевые печёночники. Распространены в странах тропического или умеренно влажного климата.

Маршанция относится к печеночным мхам. Таллом имеет форму нескольких розеток или лентовидных пластин, снабженных снизу ризоидами.

Печёночники. Слева направо: маршанция полиморфная, блефарострома волосолистная, птилидиум реснитчатый, цефалозия двузаострённая, барбилофозия плауновидная

Источник