- Чем питаются растения? Виды растений и способы их питания

- Что такое питание

- Способы питания организмов

- Минеральное питание растений

- Воздушное питание растений

- Что такое фотосинтез

- Необходимые условия

- Насекомоядные

- Паразитические виды

- Полупаразиты

- Вместо послесловия

- Какой способ питания характерен для растений?

- Автотрофное питание растений

- Фотосинтез

- Гетеротрофное питание растений

- Паразитическое питание

- Насекомоядные растения

- Сапрофиты

- Симбиоз

- Способы питания растений с примерами

- Росянка поймала добычу.mp4

Чем питаются растения? Виды растений и способы их питания

Чем питаются растения? Дело в том, что для нормального роста и развития этих организмов необходимы особые условия. Какие именно? Об этом вы узнаете из нашей статьи.

Что такое питание

Осуществление процесса обмена веществ является признаком всех живых организмов. Его составной частью и является питание. Его суть заключается в поступлении веществ к тканям и органам, их преобразовании и усвоении. Чем питаются растения? Подобно другим существам, им необходима энергия, заключенная в связях сложных химических соединений. Особенностью большинства растений является то, что все необходимые элементы они получают из воздуха и почвы. Для человека знания о значении питания для растений имеет огромное значение, поскольку позволяют значительно увеличить урожайность.

Способы питания организмов

По типу питания организмы можно объединить в две группы. Это авто- и гетеротрофы. Представители первых самостоятельно синтезируют органические вещества. К ним относятся растения и некоторые виды бактерий. Для создания органики автотрофы используют разные виды энергии. В зависимости от этого различают фото- и хемотрофы. Растения и сине-зеленые водоросли в ходе биосинтеза используют энергию солнечного излучения. Некоторые виды бактерий в ходе питания окисляют различные минеральные соединения. Они относятся к группе хемотрофов.

Животные, грибы и часть бактерий питаются уже готовыми органическими соединениями, поглощая их разными способами. Такие организмы называют гетеротрофами.

В природе существуют необычные виды растений. И способ их питания может изменяться в зависимости от условий окружающей среды. Это миксотрофы. Они способны к фотосинтезу, а при необходимости могут поглощать и готовую органику. Их примерами являются росянка и эвгленовые водоросли.

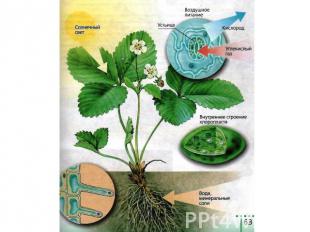

Минеральное питание растений

Каждый огородник знает, что урожайность во многом определяется количеством влаги и плодородием почвы. Действительно, для роста растениям необходимы растворы минеральных солей, которые они поглощают при помощи корня. По элементам проводящей ткани они передвигаются по стеблю к листьям. Такой ток веществ называется восходящим. Это и есть почвенное питание растений.

Какие элементы являются самыми важными? Прежде всего это магний, кальций, фосфор, железо и сера. Это макроэлементы, которые необходимы растениям в больших количествах. Каждый из них незаменим. Не меньшее значение для развития корня и побега имеют микроэлементы. К ним относятся кобальт, медь, бор, цинк и молибден. В агротехнических целях эти компоненты вносятся в почву в качестве удобрений.

Особое значение для роста побега имеет азот. Если вы увидели, что листья и стебли растений на вашем участке начали желтеть и вянуть — это явный признак нехватки этого элемента. Достаточное количество азота содержит воздух. Он составляет практически 78% в этой газовой смеси. Но растения не способны усваивать атмосферный азот. Природными помощниками в этом вопросе являются нитрифицирующие бактерии. Они преобразуют атмосферный азот в растворимые соли. Их и поглощают растения из почвы вместе с водой. Человек вносит азот в виде различных удобрений — калийной селитры, карбамидов, сульфатов аммония. Добавлять в почву их необходимо весной, когда начинается формирование побега.

Эффективность минерального питания растений зависит от содержания в почве воды. Дело в том, что растения могут поглощать все необходимые им вещества только в растворенном виде. Поэтому в засушливой местности многие растения не выживают. Но чрезмерное увлажнение также не приносит пользы. Корни начинают загнивать и постепенно отмирают.

Важным компонентом почвы является воздух. Хорошая аэрация также является необходимым условием развития корня, а значит, и других частей растения. Рыхлению почвы способствует не только человек, но и ее обитатели. Дождевые черви и насекомые проделывают в ней многочисленные ходы. При этом они обогащают почву кислородом и перемещают органические вещества с ее поверхности вглубь.

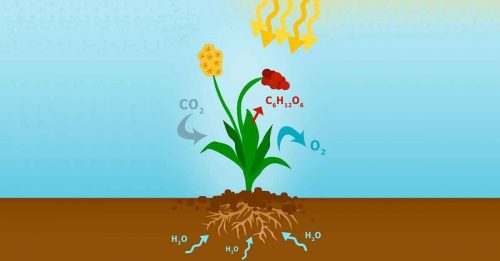

Воздушное питание растений

Дыхание и фотосинтез являются противоположными процессами. Они являются жизненно необходимыми и в растении протекают одновременно. В чем суть воздушного питания растений? В листья поступает углекислый газ, который вступает в сложную многоступенчатую реакцию с другими неорганическими веществами. В результате образуется глюкоза, которую растения используют в качестве источника энергии. Этот процесс называется фотосинтезом.

Почвенное и воздушное питание растений тесно взаимосвязаны. Органика, которая образуется в листьях, поступает к подземным частям. И наоборот, водные растворы минеральных компонентов передвигаются из корня к побегу.

Что такое фотосинтез

Питание растений биология рассматривает в планетарном масштабе. В ходе фотосинтеза образуется не только моносахарид глюкоза, но и кислород. Этот газ необходим для дыхания не только животным, грибам и бактериям, но и самим растениям.

Процесс фотосинтеза происходит в два этапа: световой и темновой. Солнечная энергия поглощается зеленым пигментом хлорофиллом. В результате этого первоначально происходит фотолиз воды: под действием солнечного света она разлагается на кислород и водород. Далее осуществляется процесс восстановления углекислого газа. Для этого солнечный свет уже не нужен.

Необходимые условия

Чем питаются растения в ходе фотосинтеза? Этот процесс происходит в особых структурах клеток растений, которые называются пластидами хлоропластами. Они имеют зеленый цвет, обусловленный наличием красящих веществ — пигментов. Пластиды этого вида содержат хлорофилл.

Для протекания фотосинтеза необходимы вода и углекислый газ. Начинается химическая реакция только при наличии солнечного света. Углекислый газ проникает в растение через устьица листьев, а воду всасывают корни из почвы.

Насекомоядные

На примере этой группы организмов можно рассмотреть необычные способы питания растений. Этих представителей называют насекомоядными, или хищными. В природе их насчитывается более 600 тысяч видов.

Они имеют ловчие аппараты, с помощью которых охотятся на насекомых. При этом данные растения способны и к автотрофному питанию. Способность поглощать готовую органику делает их менее зависимыми от азота, содержащегося в почве.

Большинство хищных растений являются многолетними травами, иногда встречаются небольшие кустарники. Их типичными примерами являются росянка и пузырчатка. Самое крупное растение-хищник растет на территории Австралии. Это гигантский библис. Жертвами этого кустарника являются насекомые, ящерицы и даже лягушки.

Для охоты у них есть целый ряд приспособлений. Листья видоизменены в специальные ловчие органы. Они имеют железы, которые выделяют пищеварительные ферменты.

Паразитические виды

Для этих растений минеральное питание утратило свое значение. Они неспособны к фотосинтезу или осуществляют его частично. Паразитические виды питаются соками других растений. К примеру, заразиха получает вещества подсолнечника или тыквы.

Известным паразитом является повилика. Ее корень развивается лишь во время прорастания семени. Потом он засыхает, а стебель обвивает растение-хозяина. Повилика крепится к нему с помощью присосок, или гаусторий. Через них происходит всасывание всех (как минеральных, так и органических) веществ. Растения-паразиты приводят к массовой гибели многих культурных растений.

Систематики насчитывают более 4 тысяч видов паразитов. Среди них — представители семейств раффлезиевых. Это растение известно гигантскими размерами своего цветка, достигающего метра в диаметре. Само растение полностью погружено в побег и корень хозяина. Снаружи можно увидеть только цветки.

Еще одним примером паразитов является омела, которая относится к семейству санталовых. Она поселяется на тополях. Стоит сказать, что омела не утрачивает способности к фотосинтезу, однако водные растворы минералов получает с помощью гаусторий.

Полупаразиты

Как и омела, эта группа организмов обеспечивает себя органическими веществами в ходе фотосинтеза. А вот почвенное питание растений затруднено. Дело в том, что у полупаразитов плохо развиты подземные органы. Процесс затрудняется также отсутствием или недостаточным количеством корневых волосков. Для поглощения воды полупаразиты имеют видоизмененные органы. Это корневые присоски. Примерами растений с таким типом питания являются иван-да-марья и погремки.

Вместо послесловия

Итак, в нашей статье мы разобрали, чем питаются растения. Большинство из них являются автотрофами. Это значит, что они осуществляют процесс фотосинтеза. В его ходе в хлоропластах из воды и углекислого газа образуется моносахарид глюкоза и кислород. Происходит это при наличии солнечного света. Среди растений встречаются и виды с гетеротрофным питанием. Они имеют ловчие аппараты, с помощью которых охотятся на мелких животных. Переваривание их происходит при помощи ферментов, которые выделяются специальными железами. Еще одной группой растений являются паразиты. Они частично или полностью утрачивают способность к фотосинтезу и питаются водными растворами других растений.

Источник

Какой способ питания характерен для растений?

Питательные вещества – это компоненты, содержащиеся в пище, такие как углеводы, белки, жиры, витамины и минералы. Они необходимы для поддержания жизни организмов. Растения сами синтезируют питательные вещества, в то время как животные и люди получают их из других организмов. Мы прямо или косвенно зависим от растений и животных в потребностях в пище.

Процесс получения пищи и ее использования для роста, поддержания здоровья и восстановления поврежденных частей тела называется питанием. Растения производят пищу, беря сырье из окружающей среды, такое как минеральные вещества, углекислый газ, вода и солнечный свет. Есть два основных типа питания живых организмов:

- Для большинства растений характерно автотрофное питание, их также называются первичными продуцентами. Для синтеза питательных веществ посредством фотосинтеза растения используют свет, углекислый газ и воду.

- Животные, в том числе и люди являются гетеротрофами, поскольку их питание зависит от растений. Некоторые виды растений, которые не имеют хлорофилла также демонстрант гетеротрофное питание.

Автотрофное питание растений

Основным способом питания растений является автотрофный. Растения улавливают энергию солнечного света и генерируют ее в питательные вещества. Этот процесс называется фотосинтезом.

Фотосинтез

- Растения могут производить себе пищу посредством процесса, называемого фотосинтезом.

- Хлоропласты – структуры в клетках растений, где происходит фотосинтез.

- Производство продуктов питания осуществляется преимущественно в листьях. Вода и минералы из почвы поглощаются корнем и по сосудам переносятся к листьям. Двуокись углерода захватывается из атмосферы листьями через устьица – маленькие поры на листьях, окруженные замыкающими клетками.

- Хлорофилл – это зеленый пигмент, присутствующий в листьях, который помогает листьям улавливать энергию солнечного света для приготовления питательных веществ. Синтез питательных веществ, который происходит в присутствии солнечного света называется фотосинтезом. Следовательно, солнце является первоисточником энергии для всех живых организмов.

- Во время фотосинтеза вода и углекислый газ в присутствии солнечного света используются для производства углеводов и кислорода. Фотосинтез обеспечивает пищей всех живых существ.

- Кислород, один из основных компонентов жизни на Земле, выделяется растениями как побочный продукт фотосинтеза.

Условия, необходимые для фотосинтеза:

- Солнечный свет

- Вода

- Углекислый газ

- Хлорофилл

- Поглощение энергии солнечного света

- Преобразование световой энергии в химическую энергию

- Расщепление воды на кислород и водород

- Углекислый газ восстанавливается, то есть молекулы водорода соединяются с углеродом, образуя углеводы (молекулы сахара)

Гетеротрофное питание растений

Некоторые растения не содержат хлорофилл для фотосинтеза и являются гетеротрофами.

Ниже перечислены различные типы гетеротрофных растений, которые классифицируются на основе их способа питания:

Паразитическое питание

Некоторые гетеротрофные растения зависят в питании от других растений и животных. Такие растения известны как растения-паразиты. Однако хозяин не получает никакой пользы от паразита.

Насекомоядные растения

Эти растения обладают особыми структурными особенностями, которые помогают им ловить насекомых, и известны как плотоядные растения. Они переваривают насекомых, выделяя пищеварительные соки и поглощая из них питательные вещества. Эти растения растут на почвах, которые бедны минералами.

Примеры: Кувшинные растения, Венерина мухоловка (Dionaea muscipula)

Сапрофиты

Сапрофитные растения получают питание из мертвых и разлагающихся останков растений и животных. Они растворяют отмерший органический материал, выделяя пищеварительные соки и поглощая питательные вещества.

Симбиоз

Когда два растения, принадлежащих к разным видам, демонстрируют тесные взаимовыгодные отношения, их называют симбиотическими.

Источник

Способы питания растений с примерами

Питанием растений называется поглощение минеральных веществ, содержащихся в почве, корневой системой и дальнейшее усвоение их самим растением. Для нормального прохождения процессов поглощения минеральных элементов растению необходимы дыхание корневой системы, подходящие температура окружающей среды, кислотность почвы, концентрация и состав питательных растворов. Важнейшими элементами для питания растений являются: фосфор, калий, азот, железо, кальций, магний, и бор. Все элементы, входящие в состав растений, выполняют определенные функции. Роль минеральных веществ в процессе роста растений очень разнообразна. Кроме кислорода, углерода и водорода (органогенов) всем растениям требуется фосфор, сера, азот, магний, кальций и железо. В результате различных исследований было открыто, что для оптимального роста и развития растений обязателен целый набор веществ, находящихся в почве в микроскопических количествах. Помимо железа, усваиваемого растением, ему необходимы также медь, цинк, бор, кобальт, марганец и молибден.

Все вышеназванные элементы, используемые в питательных растворах, по характеру потребления разделены на три группы:

1) ультрамикроэлементы — серебро, радий, ртуть, кадмий и т. д. (миллионные доли процента);

2) микроэлементы — медь, бор, цинк, марганец, кобальт, молибден, и другие, потребляемые в малых количествах (от стотысячных до тысячных долей процента);

3) макроэлементы — фосфор, азот, кальций, калий, сера, железо, магний, потребляемые в относительно больших количествах (от сотых долей процента до нескольких процентов).

Растение для своего нормального развития должно получать все необходимые ему минеральные вещества в нужных концентрациях в растворенном виде. Если растение не получает нужного количества какого-то элемента, то проявляются признаки голодания. При добавлении этого элемента эти признаки устраняются. Если же растение получает какой-либо микроэлемент в избытке, то получается отравление растения. Бор и медь, например, при концентрациях свыше 1 мг на 1 килограмм почвы затормаживают рост у многих растений. Если концентрация становится ниже 0,5 мг на 1 килограмм, то начинается голодание. Это можно объяснить тем, что эти минеральные элементы участвуют в процессе построения клеточных органоидов и протоплазмы. Кроме того, они обеспечивают определенную структуру биоколлоидов живого вещества, без которых жизненные процессы не могут протекать.

Фосфор содержится в почве в органической и в минеральной форме. Минеральные формы фосфора преобладают в подзолистых и кислых почвах. Поэтому известкование таких почв повышает для растений доступность фосфоросодержащих веществ. Если наступает фосфорное голодание, листья растений становятся зелено-желтыми, задерживается процесс закладки цветочных почек и начало цветения растений, ухудшается и качество цветов.

Азот необходим для нормального развития растений. При недостатке этого элемента листья растения становятся бледными желто-зелеными с красноватыми пятнышками. В случае азотного голодания листья становятся более тонкими. Обычно азот в плодородном слое почвы содержится в форме, которая растениям недоступна. Однако в результате микробиологических процессов азот из недоступных форм преобразуется в усвояемую растениями форму. В почве присутствуют некоторые микроорганизмы, которые усваивают азот из воздуха и делают его доступным для растений. Тем не менее, подкормка растений азотистыми удобрениями в большинстве случаев необходима, так как почвы этим элементом бедны.

Магний — элемент, включающийся в состав хлорофилла растений. При недостатке этого элемента листья приобретают хрупкость, становятся «мраморными». Магний создает нейтральную реакцию почв, а также помогает устранить вредное действие избыточного количества извести. Калий требуется растениям для разнообразных физиологических процессов, протекающих в них. Этот элемент отвечает за развитие корневой «системы. Его наличие делает корневые системы растений более морозоустойчивыми. Как правило, калия содержится в почве от 1 до 2,5 процента. В очень тяжелых и средних почвах калий содержится в поглощенном виде. Это основной источник питания растений калием. Особенно нужны калийные удобрения для легких, подзолистых и торфяных почв. При калийном голодании больше всего страдают верхние листья растений. Они осветляются, по краям желтеют, а зелеными остаются только участки листа, окружающие сосуды.

Кальций присутствует в почве в виде фосфатов, карбонатов и других солей. Наличие кальция в почве улучшает ее свойства. Однако, для питания растений этот элемент идет в небольшом количестве. Кальций вносят в почву с целью нормализации ее кислотности.

Железо поддерживает нормальное развитие хлорофилла и хлоропластов в растениях. Если в почве недостаточно железа, то листья приобретают мраморность, цвет их становится неровным, наступает хлороз и старение листьев, так как разрушается хлорофилл, содержащийся в них.

Кобальт также увеличивает устойчивость хлорофилла в растениях.

Цинк нормализует дыхание растений.

Бор необходим для хлоропластов. Недостаточное количество этого элемента в почвах приводит к дегенерации хлоропластов растений.

Молибден , присутствующий в почвах в микроскопических количествах отвечает за нормализацию функций пластид.

Медь отвечает за окислительно-восстановительные реакции, протекающие в клетках растений.

Промышленность выпускает таблетки микроудобрений марки «2А». Они весят 0,36-0,4 г и содержат: бора — 20 мг, меди -5 мг, молибдена — 0,4 мг, остальное — биологически активные вещества (БАВ).

Для корневой подкормки в одном 10-литровом ведре растворяют 3 таких таблетки. Для опрыскивания листьев 1 таблетка растворяется в 1 л воды. Опрыскивание производят перед цветением растений и через месяц после него.

Высшие растения являются автотрофными организмами, т. е они сами синтезируют органические вещества за счет минеральных соединений, в то время как для животных и подавляющего большинства микроорганизмов характерен гетеротрофный тип питания — использование органических веществ, ранее синтезированных другими организмами. Накопление сухого вещества растений происходит благодаря усвоению углекислого газа через листья (так называемое «воздушное питание»), а воды, азота и зольных элементов — из почвы через корни («корневое питание»).

Фотосинтез является основным процессом, приводящим к образованию органических веществ в растениях. При фотосинтезе солнечная энергия в зеленых частях растений, содержащих хлорофилл, превращается в химическую энергию, которая используется на синтез углеводов из углекислого газа и воды. На световой стадии процесса фотосинтеза происходит реакция разложения воды с выделением кислорода и образованием богатого энергией соединения (АТФ) и восстановленных продуктов. Эти соединения участвуют на следующей темновой стадии в синтезе углеводов и других органических соединений из СО2.

При образовании в качестве продукта простых углеводов (гексоз) суммарное уравнение фотосинтеза выглядит следующим образом:

С6 Н12 O6 +6 O2 ® 6 СО2+6Н2О+ 2874 кДж

Путем дальнейших превращений из простых углеводов в растениях образуются более сложные углеводы, а также другие безазотистые органические соединения. Синтез аминокислот, белка и других органических азотсодержащих соединений в растениях осуществляется за счет минеральных соединений азота (а также фосфора и серы) и промежуточных продуктов обмена — синтеза и разложения — углеводов. На образование разнообразных сложных органических веществ, входящих в состав растений, затрачивается энергия, аккумулированная в виде макроэргических фосфатных связей АТФ (и других макроэргических соединений) при фотосинтезе и выделяемая при окислении — в процессе дыхания — ранее образованных органических соединений. Интенсивность фотосинтеза и накопление сухого вещества зависят от освещения, содержания углекислого газа в воздухе, обеспеченности растений водой и элементами минерального питания. При фотосинтезе растения усваивают углекислоту, поступившую через листья из атмосферы. Лишь небольшая часть СО2. (до 5% общего потребления) может поглощаться растениями через корни. Через листья растения могут усваивать серу в виде SО2. из атмосферы, а также азот и зольные элементы из водных растворов при некорневых подкормках растений. Однако в естественных условиях через листья осуществляется главным образом углеродное питание, а основным путем поступления в растения воды, азота и зольных элементов является корневое питание.

Азот и зольные элементы поглощаются из почвы деятельной поверхностью корневой системы растений в виде ионов (анионов и катионов). Так, азот может поглощаться в виде аниона NO3 и катиона NH4+ (только бобовые растения способны в симбиозе с клубеньковыми бактериями усваивать молекулярный азот атмосферы), фосфор и сера — в виде анионов фосфорной и серной кислот — Н2РО4- и SO42- , калий, кальций, магний, натрий, железо — в виде катионов К+ , Са2+ , Mg2+ , Fe2+ , а микроэлементы — в виде соответствующих анионов или катионов.

Растения усваивают ионы не только из почвенного раствора, но и ионы, поглощенные коллоидами. Более того, растения активно (благодаря растворяющей способности корневых выделений, включающих угольную кислоту, органические кислоты и аминокислоты) воздействуют на твердую фазу почвы, переводя необходимые питательные вещества в доступную форму.

Корневая система растений и ее поглотительная способность

Мощность корневой системы, ее строение и характер распределения в почве у разных видов растений резко различаются. Для примера достаточно сравнить известные всем слаборазвитые корешки салата с корневой системой капусты, картофеля или томатов, сопоставить объемы почвы, которые охватывают корни таких корнеплодов, как редис и сахарная свекла. Активная часть корней, благодаря которой происходит поглощение элементов минерального питания из почвы, представлена молодыми растущими корешками. По мере нарастания каждого отдельного корешка верхняя его часть утолщается, покрывается снаружи опробковевшей тканью и теряет способность к поглощению питательных веществ. Рост корня происходит у самого его кончика, защищенного корневым чехликом. В непосредственной близости к окончанию корешков располагается зона делящихся меристематических клеток. Выше ее находится зона растяжения, в которой наряду с увеличением объема клеток и образованием в них центральной вакуоли начинается дифференциация тканей с формированием флоэмы — нисходящей части сосудисто-проводящей системы растений, по которой происходит передвижение органически веществ из надземных органов в корень. На расстоянии 1—3 мм от кончика растущего корня находится зона образования корневых волосков, В этой зоне завершается формирование и восходящей части проводящей системы — ксилемы, по которой осуществляется передвижение воды (а также части поглощенных ионов и синтезированных в корнях органических соединений) от корня в надземную часть растений. Корневые волоски представляют собой топкие выросты наружных клеток с диаметром 5—72 мкм и длиной от 80 до 1500 мкм. Число корневых волосков достигает несколько сотен на каждый миллиметр поверхности корня в этой зоне. За счет образования корневых волосков резко, в десятки раз, возрастает деятельная, способная к поглощению питательных веществ поверхность корневой системы, находящаяся в контакте с почвой. Влияние корневой системы распространяется на большой объем почвы благодаря постоянному росту корней и возобновлению корневых волосков. Старые корневые волоски (продолжительность жизни каждого корневого волоска составляет несколько суток) отмирают, а новые непрерывно образуются уже на других участках растущего корешка. На том участке корня, где корневые волоски отмерли, кожица пробковеет, поступление воды и поглощение питательных веществ из почвы через нее ограничивается. Скорость роста корней у однолетних полевых культур может достигать 1 см в сутки. Растущие молодые корешки извлекают необходимые ионы из почвенного раствора на расстоянии от себя до 20 мм, а поглощенные почвой ионы —-до 2—8 мм. По мере нарастания корня происходит, следовательно, непрерывное пространственное перемещение зоны активного поглощения в почве. При этом наблюдается явление хемотропизма, сущность которого заключается в том, что корневая система растений усиленно растет в направлении расположения доступных питательных веществ (положительный хемотропизм) либо ее рост тормозится в зоне высокой, неблагоприятной для растений концентрации солей (отрицательный хемотропизм). Недостаток элементов питания растений в доступной форме вызывает, как правило, образование относительно большей массы корней, чем при высоком уровне минерального питания. Наиболее интенсивно поглощение ионов осуществляется в зоне образования корневых волосков, и поступившие ионы передвигаются отсюда в надземные органы растений. Необходимо отметить, что корень является не только органом поглощения, но и синтеза отдельных органических соединений, в том числе аминокислот и белков. Последние используются для обеспечения жизнедеятельности и процессов роста самой корневой системы, а также частично транспортируются в надземные органы.

Поглощение питательных веществ растениями через корни

Росянка поймала добычу.mp4

За счет сосущей силы, возникающей при испарении влаги через устьица листьев, и нагнетающего действия корней находящиеся в почвенном растворе ионы минеральных солей вместе стоком воды могут поступать сначала в полые межклетники и поры клеточных оболочек молодых корешков, а затем транспортироваться в надземную часть растений по ксилеме — восходящей части сосудисто-проводящей системы, состоящей из омертвевших клеток без перегородок, лишенных живого содержимого. Однако внутрь живых клеток корня (как и надземных органов), имеющих наружную полупроницаемую цитоплазматическую мембрану, поглощенные и транспортируемые с водой ионы могут проникать «пассивно» — без дополнительной затраты энергии — только по градиенту концентрации — от большей к меньшей за счет процесса диффузии либо при наличии соответствующего электрического потенциала (для катионов — отрицательного, а анионов — положительного) на внутренней поверхности мембраны по отношению к наружному раствору.

В то же время хорошо известно, что концентрация отдельных ионов в клеточном соке, как и в пасоке растений (транспортируемой по ксилеме из корней в надземные органы) чаще всего значительно выше, чем в почвенном растворе. В этом случае поглощение питательных веществ растениями должно происходить против градиента концентрации и невозможно за счет диффузии.

Растения одновременно поглощают как катионы, так и анионы. При этом отдельные ионы поступают в растение совсем в другом соотношении, чем они содержатся в почвенном растворе. Одни ионы поглощаются корнями в большем, другие — в меньшем количестве и с разной скоростью даже при одинаковой их концентрации в окружающем растворе. Совершенно очевидно, что пассивное поглощение, основанное на явлениях диффузии и осмоса, не может иметь существенного значения в питании растений, носящем ярко выраженный избирательный характер. Исследования с применением меченых атомов убедительно показали также, что поглощение питательных веществ и дальнейшее их передвижение в растении происходит со скоростью, которая в сотни раз превышает возможную за счет диффузии и пассивного транспорта по сосудисто-проводящей системе с током воды. Кроме того, не существует прямой зависимости поглощения питательных веществ корнями растений от интенсивности транспирации, от количества поглощенной и испарившейся влаги. Все это подтверждает положение, что поглощение питательных веществ растениями осуществляется не просто путем пассивного всасывания корнями почвенного раствора вместе с содержавшимися в нем солями, а является активным физиологическим процессом, который неразрывно связан с жизнедеятельностью корней и надземных органов растений, с процессами фотосинтеза, дыхания и обмена веществ и обязательно требует затраты энергии. Схематически процесс поступления элементов питания в корневую систему растений выглядит следующим образом. К внешней поверхности цитоплазматической мембраны корневых волосков и наружных клеток молодых корешков ионы минеральных солей передвигаются из почвенного раствора с током воды и за счет процесса диффузии. Клеточные оболочки имеют довольно крупные поры или каналы и легкопроницаемы для ионов. Более того, целлюлозно-пектиновые стенки обладают высокой сорбирующей способностью. Поэтому в пространстве каналов клеточных оболочек и межклетников не только свободно передвигаются, но и концентрируются ионы из почвенного раствора. Здесь создается как бы своеобразный фонд ионов минеральных солей для последующего поступления внутрь клетки. Первым этапом поступления является поглощение (адсорбция) ионов на наружной поверхности цитоплазматической мембраны. Она состоит из двух слоев фосфолипидов, между которыми встроены молекулы белков. Благодаря мозаичной структуре отдельные участки цитоплазматической мембраны имеют отрицательные и положительные заряды, за счет которых может происходить одновременно адсорбция необходимых растению катионов и анионов из наружной среды в обмен на другие ионы. Обменным фондом катионов и анионов у растений могут являться ионы Н+ и ОН- , а также Н+ и НСО-3 , образующиеся при диссоциации угольной кислоты, выделяемой при дыхании. Адсорбция ионов на поверхности цитоплазматической мембраны носит обменный характер и не требует затраты энергии. В обмене принимают участие не только ионы почвенного раствора, но и ионы, поглощенные почвенными коллоидами. Вследствие активного поглощения растениями ионов, содержащих необходимые элементы питания, их концентрация в зоне непосредственного контакта с корневыми волосками снижается. Это облегчает вытеснение аналогичных ионов из поглощенного почвой состояния в почвенный раствор (в обмен на другие ионы). Транспорт адсорбированных ионов с наружной стороны цитоплазматической мембраны на внутреннюю против градиента концентрации и против электрического потенциала требует обязательной затраты энергии. Механизм такой «активной» перекачки весьма сложен. Она осуществляется с участием специальных «переносчиков» и так называемых ионных насосов, в функционировании которых важная роль принадлежит белкам, обладающим АТФ-азной активностью. Активный транспорт внутрь клетки через мембрану одних ионов, содержащих необходимые растениям элементы питания, сопряжен с встречным транспортом наружу других ионов, находящихся в клетке в функционально избыточном количестве. Первоначальный этап поглощения питательных веществ растениями из почвенного раствора — адсорбция ионов на поглощающей поверхности корня — постоянно возобновляется, поскольку адсорбированные ионы непрерывно перемещаются внутрь клеток корня. Поступившие в клетку ионы в неизменном виде либо уже в форме транспортных органических соединений, синтезируемых в корнях, передвигаются в надземные органы — стебли и листья, в места наиболее интенсивной их ассимиляции. Активный транспорт питательных веществ из клетки в клетку осуществляется по плазмодесмам, соединяющим цитоплазму клеток растений в единую систему — так называемый симпласт. При передвижении по симпласту часть ионов и метаболитов может выделяться в межклеточное пространство и передвигаться к местам усвоения пассивно с восходящим током воды по ксилеме. Поглощение корнями и транспорт питательных веществ тесно связаны с процессами обмена веществ и энергии в растительных организмах, с жизнедеятельностью и ростом как надземных органов, так и корней. Процесс дыхания является источником энергии, необходимой для активного поглощения элементов минерального питания. Этим обусловливается тесная связь между интенсивностью поглощения растениями элементов питания и интенсивностью дыхания корней. При ухудшении роста корней и торможении дыхания (при недостатке кислорода в условиях плохой аэрации или избыточном увлажнении почвы) поглощение питательных веществ резко ограничивается. Для нормального роста и дыхания корней необходим постоянный приток к ним энергетического, материала — продуктов фотосинтеза (углеводов и других органических соединений) из надземных органов. При ослаблении фотосинтеза уменьшается образование и передвижение ассимилятов в корни, вследствие чего ухудшается жизнедеятельность и снижается поглощение питательных веществ из почвы. Избирательное поглощение ионов растениями. Физиологическая реакция солей. Различные элементы питания в неодинаковой степени используются в процессах внутриклеточного обмена в растении для синтеза органических веществ и построения новых органов и тканей. Этим определяется неравномерность поступления отдельных ионов в корни, избирательное поглощение их растениями. Больше поступает в растение из почвы тех ионов, которые более необходимы для синтеза органических веществ, для построения новых клеток, тканей и органов. Если в растворе присутствует NH4Cl, то растения будут интенсивнее и в больших количествах поглощать (в обмен на ионы водорода) катионы NH4+ поскольку они используются для синтеза аминокислот, а затем и белков В то же время ионы Cl — необходимы растению в небольшом количестве, и поэтому поглощение их будет ограниченным В почвенном растворе в этом случае будут накапливайся ионы H+ и CI- (соляная кислота), произойдет ею подкисление Если в растворе содержится Na NO3, то растение будет в больших количествах и быстрее поглощать анионы NO3- , в обмен на анионы НСO3- В растворе будут накапливаться ионы Na+ и НСO3- (Na НСO3), произойдет его подщелачивание Избирательное поглощение ранениями катионов и анионов из состава соли обусловливает ее физиологическую кислотность или физиологическую щелочность Соли, из состава которых в больших количествах поглощается анион, чем катион,— Na NO3, K NO3, Ca(NO3)2 — и в результате происходит подщелачиванне раствора, являются физиологически щелочными. Соли, из коюрых катион поглощается растениями в больших количествах, чем анион,— NH4Cl, (NH4)2SO4, (NH4)2CO3, KC1, K2SO4, — и в результате происходит подкисление раствора, являются физиологически кислыми. Физиологическая реакция солей, используемых в качестве минеральных удобрений, обязательно должна) учитываться во избежание ухудшения условий роста и развития сельскохозяйственных культур. Влияние условий внешней среды и микроорганизмов на поглощение питательных веществ растениями Поглощение растениями пита1ельиых веществ в большой степени зависит от свойств почвы — реакции и концентрации почвенною раствора, температуры, аэрации, влажности, содержания в почве доступных форм питательных веществ, продолжительности и интенсивности освещения и других условий внешней среды. Поступление питательных веществ в растение заметно снижается при плохой аэрации почвы, низкой температуре, избытке или резком недостатке влаги в почве. Особенно сильное влияние на поступление питательных веществ оказывают реакция почвенного раствора, концентрация и соотношение солей в нем. При избыточной концентрации солей в почвенном растворе (например, в засоленных почвах) поглощение растениями воды и питательных вещее IB резко замедляется. Корни растений имеют очень высокую усвояющую способность и могут поглощать питательные вещества из сильно разбавленных растворов. Важное значение для нормального развития корней имеет также соотношение солей в растворе, его физиологическая уравновешенность. Физиологически уравновешенным называется раствор, в котором отдельные питательные вещества находятся в таких соотношениях, при которых происходит наиболее эффективное использование их растением Раствор, представленный какой-либо одной солью, физиологически неуравновешен.

Одностороннее преобладание (высокая концентрация) в растворе одной соли, особенно избыток какого-либо одновалентного катиона, оказывает вредное действие на растение Развитие корней происходит лучше в многосолевом растворе. В нем проявляется антагонизм ионов, каждый ион взаимно препятствует избыточному поступлению другого иона в клетки корня Например, Са3+ в высоких концентрациях тормозит избыточное поступление K+, Na+ Mg2+ и наоборот Такие же антагонистические отношения существуют и для ионов K+ и Na +, K+ и NH4+, K+ и Mg2+, NO3- и H2PO4, Cl- и H2PO4- и др.

Физиологическая уравновешенное IB легче всего восстанавливается при введении в раствор солей кальция При наличии кальция в растворе создаются нормальные условия для развития корневой системы, поэтому в искусственных питательных смесях Са2+ должен преобладать над другими ионами. Особенно сильно ухудшается развитие корней и поступление в них питательных веществ при высокой концентрации ионов водорода, т е при повышенной кислотности раствора Высокая концентрация в растворе ионов водорода оказывает отрицательное влияние на физико-химическое состояние цитоплазмы клеток корпя Наружные клетки корня ослизняются, нарушается их нормальная проницаемость, ухудшается рост корней и поглощение ими питательных веществ. Отрицательное действие кислой реакции сильнее проявляется при отсутствии или недостатке других катионов, особенно кальция, в растворе Кальций тормозит поступление ионов H+,, поэтому при повышенном количестве кальция растения способны переносить более кислую реакцию, чем без кальция

Реакция раствора оказывает влияние на интенсивность поступления отдельных ионов в растение и обмен веществ.

Влияние СаСl2 на рост корней пшеницы при различной кислотности раствора

Источник