- Типы питания прокариот

- Прокариоты: строение и особенности жизнедеятельности

- Особенности строения клеток прокариот

- Строение прокариот и эукариот

- История открытия

- Особенности поверхностного аппарата

- Органеллы прокариот

- Что такое нуклеоид

- Особенности жизнедеятельности

- Тип питания

- Формы размножения

- Бактерии и археи: отличительные признаки

- Значение прокариот в природе и жизни человека

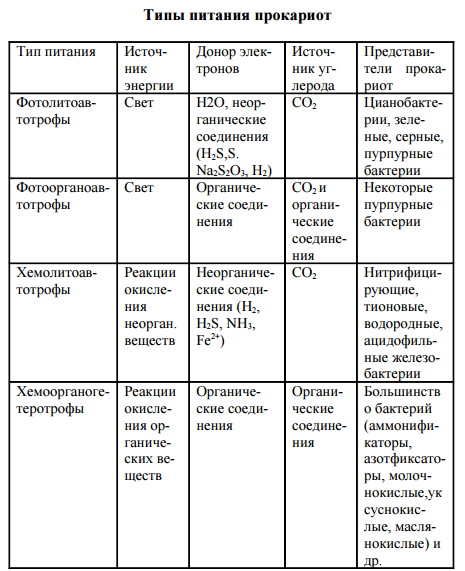

Типы питания прокариот

Прокариоты характеризуются многообразием типов питания в отличие от растений (автотрофы) и животных (ге- теротрофы). Для характеристики типов питания используют три критерия: источник углерода, источник энергии, донор электронов (водорода). По источнику углерода делят на ав- тотрофы и гетеротрофы, по источнику энергии – на фото- трофы (используют солнечный свет) и хемотрофы (получа- ют энергию за счет окислительно-восстановительных реак- ций), по донору – электроны (водорода) на литотрофы (неорганические соединения Н2, NH3, H2S, Fe2 + , CO и др.) и органотрофы (используют в качестве донора электрона ор- ганические соединения). Таким образом, выделяют 4 основных типа питания прокариот: фотолитоавтотрофы, фотоорганоавтотрофы, хемолитоавтотрофы, хемоорганоге- теротрофы.

Фотолитоавтотрофы. Бактериальный фотосинтез (фоторедукция). В 1931 г. К. ван Ниль впервые доказал способность бактерий к фотосинтезу. В основе бактериального фотосинтеза лежит превращение световой энергии, поглощаемой фотосинтетическим пигментом, в биохимическую энергию макроэргических связей (АТФ) и далее использо- вание этой энергии для восстановления углекислого газа в процессе биосинтеза. У этих организмов есть пигмент бак- териохлорофилл. В клетках всех фотосинтезирующих бактерий содержатся фотосинтетические пигменты. К ним относятся особые хлорофиллы, получившие название бактериохлорофиллов а, в, с, d, и каротиноиды. По строению бактерио- хлорофиллы близки к хлорофиллу а растений. Так, бакте- риохлорофилл а отличается от хлорофилла а растений тем, что в первом его пирольном кольце в положении 2 стоит ацетильная группа СН3-СО- вместо обычной винильной группы СН2=СН-, а второе пирольное кольцо восстановле- но и содержит на два атома водорода больше. Содержание в клетке фотосинтезирующих прокариот четырех видоизменений бактериохлорофилла обусловли- вает более широкую полосу спектра поглощения световой энергии по сравнению с хлорофиллом растений. Предел спектра поглощения хлорофилла растений лежит в области 700-780 нм, в то время как фотосинтезирующие бактерии используют световую энергию длинноволновой части спектра до 1100 нм. Разница в спектрах поглощения хлоро- филлов растений и бактериохлорофиллов фотосинтезиру- ющих бактерий расширяет экологические ниши последних и позволяет фотосинтезирующим бактериям развиваться в водоемах под слоем водорослей. Помимо бактериохлорофиллов, в клетках фотосинтезирующих бактерий открыты более 20 дополнительных каро- тиноидных пигментов. Особенно разнообразны каротинои- ды в клетках пурпурных бактерий. Каротиноиды фотосин- тезирующих бактерий поглощают световую энергию ко- ротковолновой видимой области спектра с длиной волны 400-550 нм и передают эту энергию на бактериохлоро- филл. В клетке прокариот фотосинтетические пигменты нахо- дятся на инвагинациях ЦПМ – хроматофорах, визикулах (пузырьках), трубочках, тиллакоидах, ламеллах. Ван Ниль назвал этот процесс бактериальным фотосин- тезом, или фоторедукцией.

Для восстановления одной молекулы углекислого газа требуется 1 молекула АТФ (у растений 4 АТФ). В том и другом случае идет восстановление углекислого газа до углеводов. В Определителе Берджи (1974) фотосинтезирующие бактерии представлены тремя семействами (см. выше).

Фотоорганоавтотрофы Фотоорганоавтотрофы представлены немногочисленным семейством Rhodospirillaceae, включающим три рода: Rhodospirillum, Rhodopseudomonas и Rhodomicrobium. Бактерии-фотоорганоавтотрофы способны перестраивать свой обмен и одинаково успешно развиваться как на свету, так и в темноте, переходя соответственно от ана- эробного образа жизни к аэробному. На свету они ведут себя как фотоорганоавтотрофы: усваивая углекислый газ, они восстанавливают его в процессе фотосинтеза до углевода. В качестве доноров электронов несерные пурпурные бактерии используют различные органические вещества — сахара, спирты, органические кислоты, аминокислоты. Характер использования органических веществ различными фотосинтезирующими бактериями существенно раз- личается. Чаще всего органическое вещество выполняет единственную функцию донора электронов при фотоасси- миляции углекислого газа. Однако в некоторых случаях органическое вещество используется фотосинтезирующими бактериями не только в качестве донора электронов, но одновременно и как источник углерода. Попадая в темноту, пурпурные бактерии переходят к хемоорганогетеротрофному типу питания. При этом энергию для процессов жизнедеятельности они получают за счет реакций окисления органического субстрата по циклу Кребса. Непосредственным источником углерода и донором электронов для них являются органические соедине- ния субстрата. В клетках бактерий этой группы имеется универсальный набор дыхательных ферментов (НАД- и ФАД-дегидрогеназы и цитохромы), обеспечивающих им возможность перехода от анаэробного образа жизни на свету к аэробному в темноте и, соответственно, от авто трофного типа питания к гетеротрофному. Таким образом, среди разных групп прокариот нет, да и не может быть, резкой границы между различными типами питания.

ХемолитоавтотрофыХемолитоавтотрофы представлены микроорганизмами, способными в качестве основного источника углерода усваивать углекислый газ и синтезировать в клетке органические соединения, используя энергию реакций окисления неорганического субстрата. Для хемолитоавтотрофов неорганические вещества субстрата выступают донорами электронов в реакциях энергетического метаболизма и в процессе хемоассимиляции углекислого газа. Заслуга открытия процесса хемосинтеза принадлежит С. Н. Виноградскому. Он определил химизм как жизнь без органики. Им впервые была показана возможность образования органических веществ из неорганических в клетках бактерий, помимо процесса фотосинтеза. К хемолитоавтотрофам относится большинство видов нитрифицирующих, тионовых бактерий, некоторые виды из группы одноклеточных железобактерий и водородные бактерии. Хемолитоавтотрофные бактерии характеризуются специфичностью в отношении использования окисляемого субстрата. Нитрифицирующие бактерии для процесса хемоассимиляции углекислого газа получают энергию от окисления аммиака и нитритов. Процесс нитрификации проходит в две фазы. Первая фаза заключается в аэробном окислении аммиака до нитритов нитрозными бактериями родов Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrosolobus, Nitrosospira: NН3 + 11 /202 = HN02 + Н2О + 274,7 кДж. Вторая фаза нитрификации предусматривает окисление нитритов в нитраты нитратными бактериями родов Nitrobacter, Nitrospina, Nitrococcus: HN02 + 11 /202 =НNО3 + 87,5 кДж. При процессах окисления неорганического субстрата выделяется сравнительно небольшое количество энергии, и усваивается она клеткой с низким КПД, всего 5-10%. Поэтому для получения энергии на процессы жизнедеятельности нитрифицирующим бактериям приходится перерабатывать огромное количество субстрата. К хемолитоав- тотрофам относится большинство видов тионовых бактерий: Thiobacillus denitrificans, Т. thiooxidans, Т. acidophilus, Thiomicrospira pelophila и др. Они ведут процесс хемоасси- миляции углекислого газа, получая энергию за счет окисления восстановленных или частично восстановленных соединений серы, сероводорода, элементарной серы, тиосульфата и сульфита. Конечным продуктом окисления обычно является сульфат.

Некоторые виды тионовых бактерий (Thiobacillus ferrooxidans) способны получать энергию за счет окисления не только соединений серы, но и закисного железа (Fe2+) (разрушение труб). Хемолитоавтотрофный тип питания характерен для некоторых одноклеточных ацидофильных железобактерий – Leptospirillum ferrooxidans, Thiobacillus ferrooxidans и представителей рода Sulfolobus. Оптимальный рост ацидофильных железобактерий наблюдается при рН ниже 4,5 (2-3). Они используют энергию окисления Fe2+ до Fе3+ для ассимиляции С02, который служит основным или единственным источником углерода. Реакции окисления железа сопровождаются незначительным выделением энергии, поэтому железобактерии перерабатывают большие количества субстрата: 2Fe2+ + 1/202 + 2Н+ = 2FеЗ+ + Н2О + 33 кДж. Хемолитоавтотрофные бактерии в природе являются геологическими агентами. Они принимают участие в процессах образования полезных ископаемых и осуществляют важнейшие звенья круговорота азота, серы, железа. К факультативным хемолитоавтотрофам относятся водородные бактерии, являющиеся представителями 20 различных родов – Рsеudоmоnаs, Аlcаligеnеs, Nocardia и др. Они способны осуществлять ферментативное окисление водорода кислородом воздуха с образованием воды. Водородные бактерии ферментом дегидрогеназой активируют молекулярный водород и далее используют его для получения энергии и в качестве донора электронов для восстановления углекислого газа до углевода: 6Н2 + 202 + С02 = (СН2О) + 5Н2О. Являясь факультативными хемолитоавтотрофами, водородные бактерии в качестве источника энергии и углеро- да способны использовать и различные органические со- единения (сахара, органические кислоты, спирты). Таким образом, водородные бактерии могут служить еще одним 87 примером возможного перехода микробной клетки от одного типа питания к другому – от хемолитоавтотрофного к хемоорганогетеротрофному. Бактерии, переходящие от одного типа питания к другому, получили название миксо- трофов.

Хемоорганогетеротрофы. К хемоорганогетеротрофам относится большинство прокариот. Источником углерода для них являются самые разнообразные органические соединения. Энергию для жизнедеятельности они получают за счет окислительно- восстановительных реакций органического субстрата, и донором электронов в реакциях метаболизма также выступают различные органические вещества. Хемоорганогетеротрофы наиболее широко распространены в природе. Им принадлежит роль санитаров нашей планеты, так как они ведут процессы минерализации самых разнообразных, подчас сложных органических веществ. Помимо органических соединений как источника углерода, хемоорганогетеротрофы нуждаются в углекислом газе для реакций карбоксилирования промежуточного обмена. Хемоорганогетеротрофные микроорганизмы подразделяют на сапрофитов и паразитов. Сапрофиты потребляют органические вещества опада. Паразиты живут за счет органических веществ живой клетки. Выделяют факультативных и облигатных паразитов. Факультативные паразиты развиваются на обычных органических средах, но, попадая в клетку-хозяина, переходят к паразитическому образу жизни. К ним относится большинство патогенных бактерий, вызывающих заболевания человека, – возбудители пневмонии, менингита, гонореи, дизентерии, брюшного тифа, сибирской язвы, коклюша, туберкулеза и др. Облигатные (строгие) паразиты развиваются исключительно за 88 счет органических веществ клетки-хозяина. Типичным примером облигатных паразитов являются риккетсии и вирусы. В основе всех вышерассмотренных типов питания прокариот лежат различные сочетания их энергетического и конструктивного метаболизма. Всем типам питания соот- ветствуют определенные группы прокариотных организ- мов. Основной массе бактерий присущ один вполне определенный (облигатный) тип питания. Однако среди многообразного мира прокариот встречается много видов бактерий, способных переходить от одного типа питания к другому. Так, среди цианобактерий, зеленых и пурпурных бактерий имеются виды, переходящие от фотолитоавто- трофного типа питания к фотоорганогетеротрофному. Некоторые виды обширного рода Thiobacillus способны переходить от хемолитоавтотрофного типа питания к хемоорга- ногетеротрофному. Эта особенность питания прокариот обусловливает широкие возможности существования микроорганизмов в различных условиях среды и значительно расширяет их экологические ниши.

Источник

Прокариоты: строение и особенности жизнедеятельности

В нашей статье мы рассмотрим строение прокариот и эукариот. Эти организмы существенно отличаются уровнем организации. А причина этого — особенности структуры генетической информации.

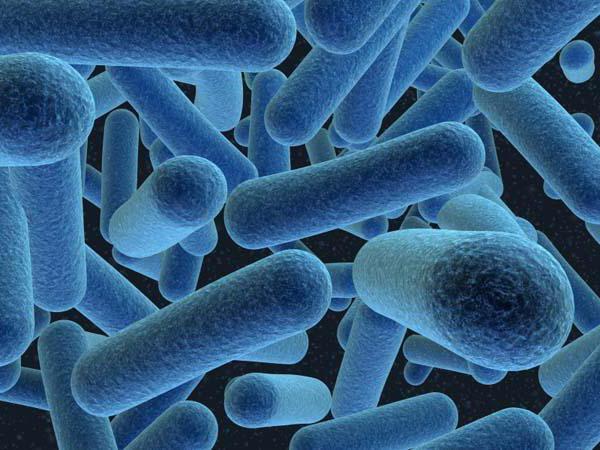

Особенности строения клеток прокариот

Прокариотами называют все живые организмы, клетки которых не содержат ядра. Из представителей пяти современных Царств живой природы к ним принадлежат только одно — Бактерии. Прокариоты, строение которых мы рассматриваем, также включают представителей сине-зеленых водорослей и архей.

Несмотря на отсутствие в их клетках оформленного ядра, генетический материал они содержат. Это позволяет хранить и передавать наследственную информацию, но ограничивает разнообразие способов размножение. Воспроизведение всех прокариот происходит путем деления их клетки надвое. К митозу и мейозу они не способны.

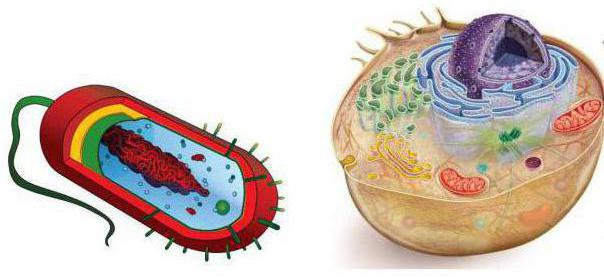

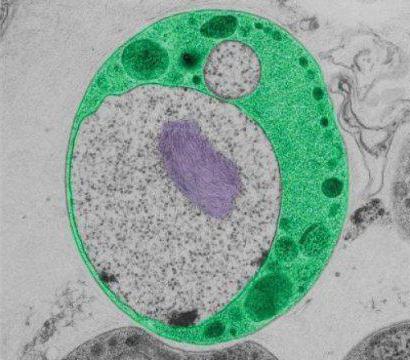

Строение прокариот и эукариот

Особенности строения прокариот и эукариот, которые их отличают, достаточно существенны. Кроме структуры генетического материала, это касается и многих органелл. Эукариоты, к которым относятся растения, грибы и животные, содержат в цитоплазме митохондрии, комплекс Гольджи, эндоплазматический ретикулум, многие пластиды. У прокариот они отсутствуют. Клеточная стенка, которая есть и у тех, и у других, отличается химическим составом. У бактерий в ее состав входят сложные углеводы пектин или муреин, в то время как у растений ее основу составляет целлюлоза, а у грибов — хитин.

История открытия

Особенности строения и жизнедеятельности прокариот стали известны ученым только в 17 веке. И это несмотря на то, что эти существа существовали на планете с момента ее зарождения. В 1676 году их впервые рассмотрел в оптический микроскоп его создатель Антони ван Левенгук. Как и всех микроскопических организмов, ученый назвал их «анималикулами». Термин «бактерии» появился только в начале 19 столетия. Его предложил известный немецкий естествоиспытатель Христиан Эренберг. Понятие «прокариоты» возникло позже, в эпоху создания электронного микроскопа. Причем сначала ученые установили факт различия в строении генетического аппарата клеток разных существ. Э. Чаттон в 1937 году предложил объединить по этому признаку организмы в две группы: про- и эукариоты. Это деление существует и по сегодняшний день. Во второй половине 20 века было открыто различие среди самих прокариот: архей и бактерий.

Особенности поверхностного аппарата

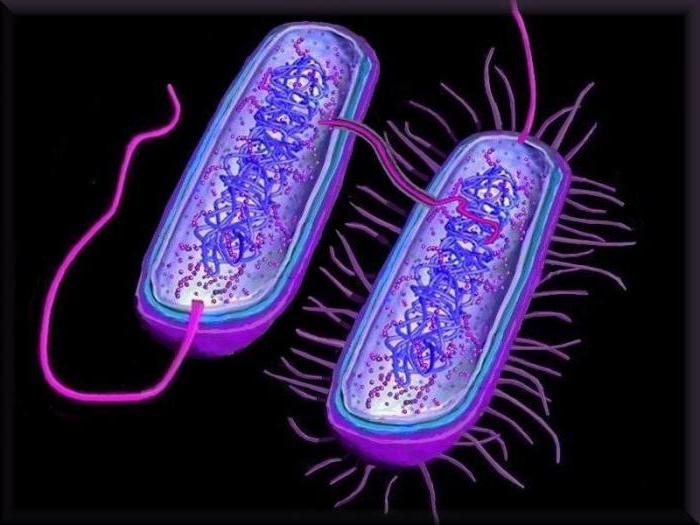

Поверхностный аппарат прокариот состоит из мембраны и клеточной стенки. Каждая из этих частей имеет свои особенности. Их мембрана образована двойным слоем липидов и белков. Прокариоты, строение которых достаточно примитивно, имеют два типа строения клеточной стенки. Так, у граммположительных бактерий она состоит в основном из пептидогликана, имеет толщину до 80 нм и плотно прилегает к мембране. Характерной чертой этой структуры является и наличие в ней пор, через которые проникает ряд молекул. Клеточная стенка граммотрицательных бактерий очень тонкая — максимум до 3 нм. Она прилегает к мембране не плотно. У некоторых представителей прокариот снаружи находится еще и слизистая капсула. Она защищает организмы от высыхания, механических повреждений, создает дополнительный осмотический барьер.

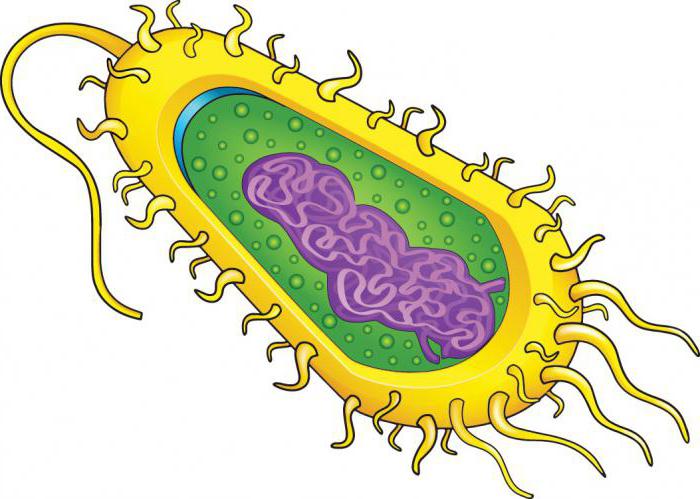

Органеллы прокариот

Строение клетки прокариот и эукариот имеет свои существенные отличия, которые прежде всего заключаются в наличии определенных органелл. Эти постоянные структуры определяют уровень развития организмов в целом. У прокариот большинство из них отсутствует. Синтез белка в данных клетках происходит рибосомах. У водных прокариот содержатся аэросомы. Это газовые полости, которые обеспечивают плавучесть и регулируют степень погружения организмов. Только в клетках прокариот содержатся мезосомы. Эти складки цитоплазматической мембраны возникают только во время использования химических методов фиксации во время подготовки прокариотических клеток к микроскопии. Органеллами движения бактерий и архей являются реснички или жгутики. А прикрепление к субстрату осуществляют пили. Эти структуры, образованные белковыми цилиндрами, еще называют ворсинками и фимбриями.

Что такое нуклеоид

Но самое существенное отличие имеет строение гена прокариот и эукариот. Наследственной информацией обладают все эти организмы. У эукариот она находится внутри оформленного ядра. Эта двумембранная органелла имеет собственный матрикс, который называется нуклеоплазма, оболочку и хроматин. Здесь осуществляется не только хранение генетической информации, но и синтез молекул РНК. В ядрышках из них в последующем формируются субъединицы рибосом — органелл, отвечающих за синтез белка.

Строение генов прокариот проще. Их наследственный материал представлен нуклеоидом или ядерной областью. ДНК у прокариот не упакованы в хромосомы, а имеют кольцевую замкнутую структуру. В состав нуклеоида также входят молекулы РНК и белка. Последние по функциям напоминают гистоны эукариот. Они участвуют в удвоении ДНК, синтезе РНК, восстановлении химической структуры и разрывов нуклеиновых кислот.

Особенности жизнедеятельности

Прокариоты, строение которых не отличается сложностью, осуществляют довольно сложные процессы жизнедеятельности. Это питание, дыхание, воспроизведение себе подобных, движение, обмен веществ. И на все это способна лишь одна микроскопическая клетка, размеры которой колеблются в пределах от до 250 мкм! Так что говорить о примитивности можно только относительно.

Особенности строения прокариот обусловливают и механизмы их физиологии. К примеру, они способны получать энергию тремя способами. Первым является брожение. Его осуществляют некоторые бактерии. В основе этого процесса лежат окислительно-восстановительные реакции, в ходе которых синтезируются молекулы АТФ. Это химическое соединение, при расщеплении которого в несколько этапов выделяется энергия. Поэтому его не зря называют «клеточным аккумулятором». Следующим способом является дыхание. Суть этого процесса заключается в окислении органических веществ. Некоторые прокариоты способны к фотосинтезу. Их примерами являются сине-зеленые водоросли и пурпурные бактерии, которые содержат в клетках пластиды. А вот археи способны к бесхлорофильному фотосинтезу. В ходе этого процесса не происходит фиксация углекислого газа, а непосредственно образуются молекулы АТФ. Поэтому, по сути, это настоящее фотофосфорилирование.

Тип питания

Бактерии и археи — это прокариоты, строение которых позволяет им осуществлять и разные способы питания. Часть из них является автотрофами. Эти организмы сами синтезируют органические вещества в ходе фотосинтеза. В клетках таких прокариот находится хлорофилл. Некоторые бактерии получают энергию за счет расщепления некоторых органических соединений. Их тип питания называется хемотрофным. Представителями этой группы являются железо — и серобактерии. Другие же поглощают только готовые соединения. Их называют гетеротрофами. Большинство из них ведет паразитический образ жизни и обитают только внутри клеток других существ. Разновидностью этой группы являются и сапротрофы. Они питаются продуктами жизнедеятельности или разлагающейся органикой. Как видите, способы питания прокариот достаточно разнообразны. Этот факт и способствовал их широкому распространению во всех средах обитания.

Формы размножения

Прокариоты, строение которых представлено одной клеткой, размножаются путем ее деления на две части или почкованием. Эта особенность обусловлена и структурой их генетического аппарата. Процессу бинарного деления предшествует удвоение, или репликация ДНК. При этом молекула нуклеиновой кислоты сначала раскручивается, после чего каждая нить дублируется по принципу комплементарности. Образовавшиеся в результате этого хромосомы расходятся к полюсам. Клетки увеличиваются в размерах, между ними образуется перетяжка и далее происходит их окончательное обособление. Некоторые бактерии также способны к образованию клеток бесполого размножения — спор.

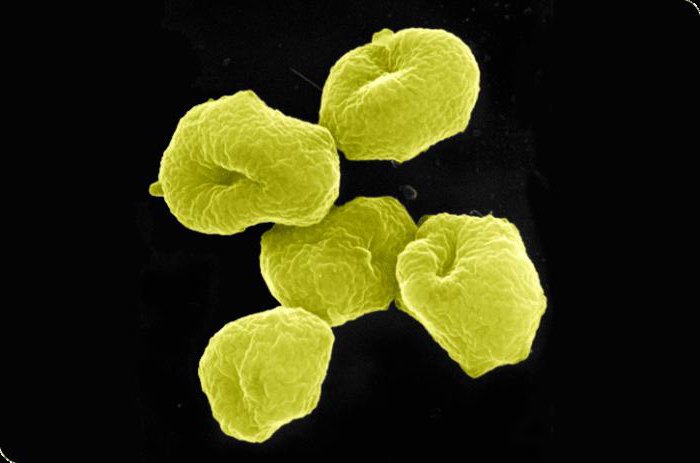

Бактерии и археи: отличительные признаки

Долгое время археи вместе с бактериями являлись представителями Царства Дробянки. И действительно, у них много сходных черт строения. Это прежде всего размеры и форма их клеток. Однако биохимические исследования показали, что у них есть ряд сходных черт с эукариотами. Это природа ферментов, под действием которых происходят процессы синтеза РНК и белковых молекул.

По способу питания большинство из них является хемотрофами. Причем вещества, которые расщепляют в процессе получения энергии археи, более разнообразны. Это и сложные углеводы, и аммиак, и металлические соединения. Есть среди архей и автотрофы. Очень часто они вступают в симбиотические отношения. Паразитов среди архей нет. Чаще всего в природе встречаются комменсалы и мутуалисты. В первом случае археи питаются за счет веществ организма хозяина, но не приносят ему никакого вреда. В отличие от этого вида симбиоза, при мутуалистических взаимоотношениях выгоду получают оба организма. Некоторые из них являются метагенами. Такие археи обитают в пищеварительной системе человека и жвачных млекопитающих животных, вызывая избыточное образование газов в кишечнике. Размножаются эти организмы бинарным делением, почкованием или с помощью фрагментации.

Археи освоили практически все среды обитания. Особенно они разнообразны в составе планктона. Первоначально всех архей относили к группе экстремофилов, поскольку они способны обитать и в горячих источниках, и в водоемах с повышенной соленостью, и на глубинах со значительным давлением.

Значение прокариот в природе и жизни человека

Роль прокариот в природе значительна. Прежде всего они являются первыми живыми организмами, которые возникли на планете. Ученые установили,что бактерии и археи возникли около 3,5 млрд лет назад. Теория симбиогенеза предполагает, что от них произошли и некоторые органеллы эукариотических клеток. В частности, речь идет о пластидах и митохондриях.

Многие прокариоты находят свое применение в биотехнологии с целью получения лекарственных средств, антибиотиков, ферментов, гормонов, удобрений, гербицидов. Человек издавна использует полезные свойства молочнокислых бактерий для изготовления сыра, кефира, йогурта, квашеных продуктов. С помощью этих организмов осуществляется очистка водоемов и почв, обогащение руд различных металлов. Бактерии формируют микрофлору кишечника человека и многих животных. Наряду с археями они осуществляют круговорот многих веществ: азота, железа, серы, водорода.

С другой стороны, многие бактерии являются возбудителем опасных заболеваний, регулируя численность многих видов растений и животных. К ним относятся чума, сифилис, холера, сибирская язва, дифтерия.

Итак, прокариотами называют организмы, клетки которых лишены оформленного ядра. Их генетический материал представлен нуклеоидом, состоящим из кольцевой молекулы ДНК. Из современных организмов к прокариотам относятся бактерии и археи.

Источник