- Типы и уровни пищевых цепей, примеры и биологическое значение трофических связей

- Что такое пищевая цепь

- Продуценты

- Консументы

- Редуценты

- Уровни

- Энергия

- Примеры

- В лиственных лесах

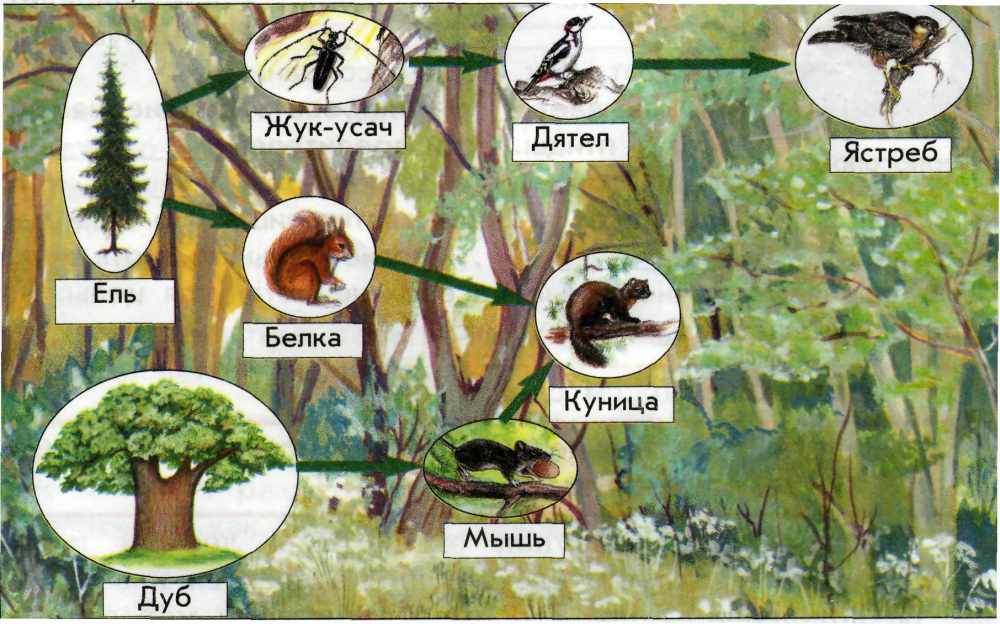

- В смешанных лесах

- В хвойных лесах

- Биологическое значение

- Видео

- Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза

- Урок 34. Биология 7 класс. Животные. ФГОС

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза»

Типы и уровни пищевых цепей, примеры и биологическое значение трофических связей

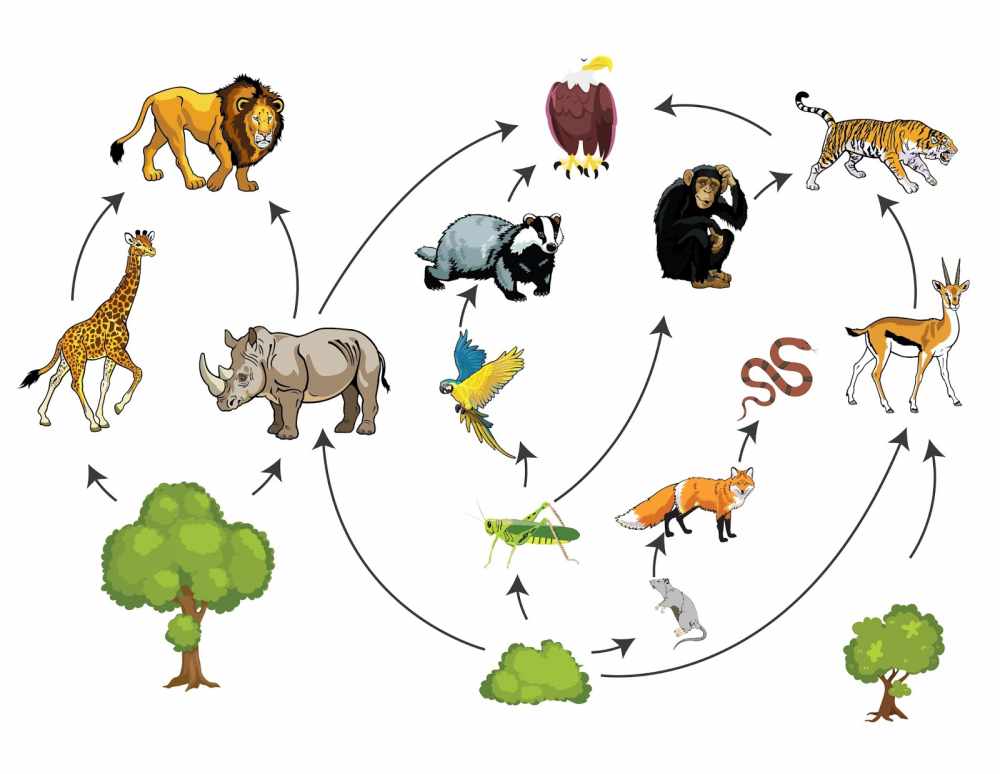

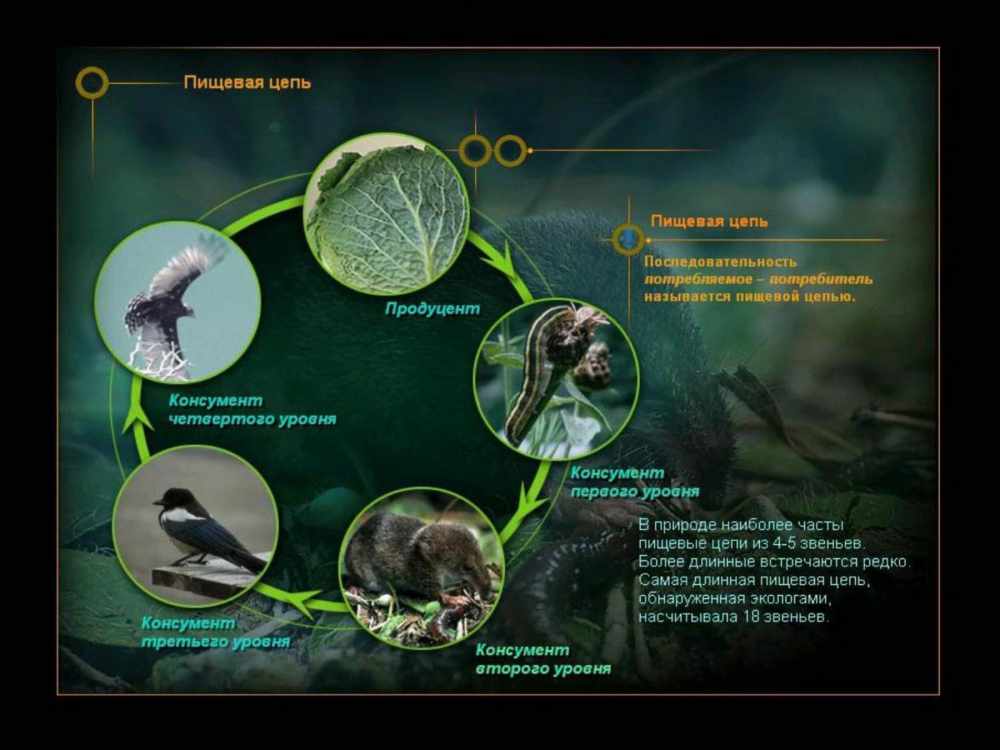

Трофическая цепь — биологический термин, обозначающий род взаимоотношений между организмами, а именно — отношения потребитель-пища. Словом, последовательность поедания одних созданий другими — это и есть пищевая цепь (пример: трава-косуля-волк). Такая последовательность может включать в себя от 2 до 5 ступеней, или уровней, при этом каждый следующий представитель ниши поедает нижестоящего. Анализируемый процесс способствует естественному круговороту веществ в природе и поддерживает баланс всех природных экосистем.

Что такое пищевая цепь

Это процесс, обеспечивающий перенос или обмен энергией и веществами, позволяющий последним циркулировать в биосфере. При этом энергетические потери составляют больше 80 % — они выделяются в виде тепла. Цепь имеет линейную структуру (вариант — экологическая пирамида), составляется из нескольких звеньев. Они в свою очередь могут состоять из одной или нескольких групп живых существ, служащих пищей для вышерасположенных ярусов.

Структуру построения экологической пирамиды, чью основу представляет собой вышеописанная теория, графически представил в 1920-х гг. британский зоолог Ч. Элтон: на ней продемонстрированы также в зависимости от типа разность в биомассе, популяции и передаваемой энергии различных уровней пирамиды.

Правило пирамиды гласит: чем выше ярус, тем меньше биомасса и популяция относящихся к нему организмов.

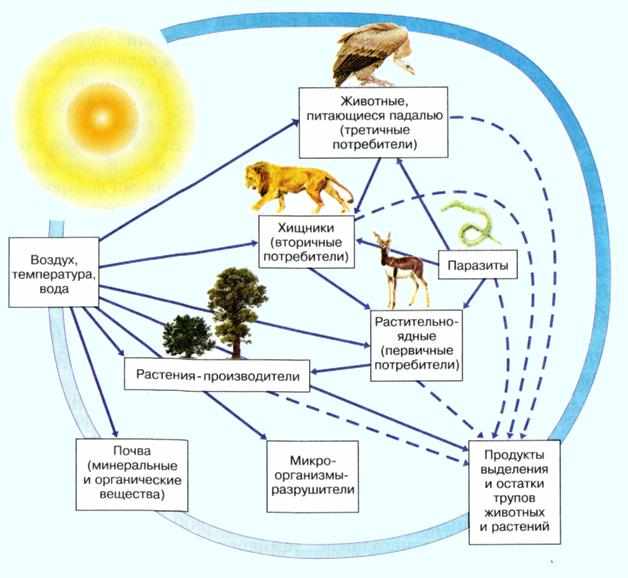

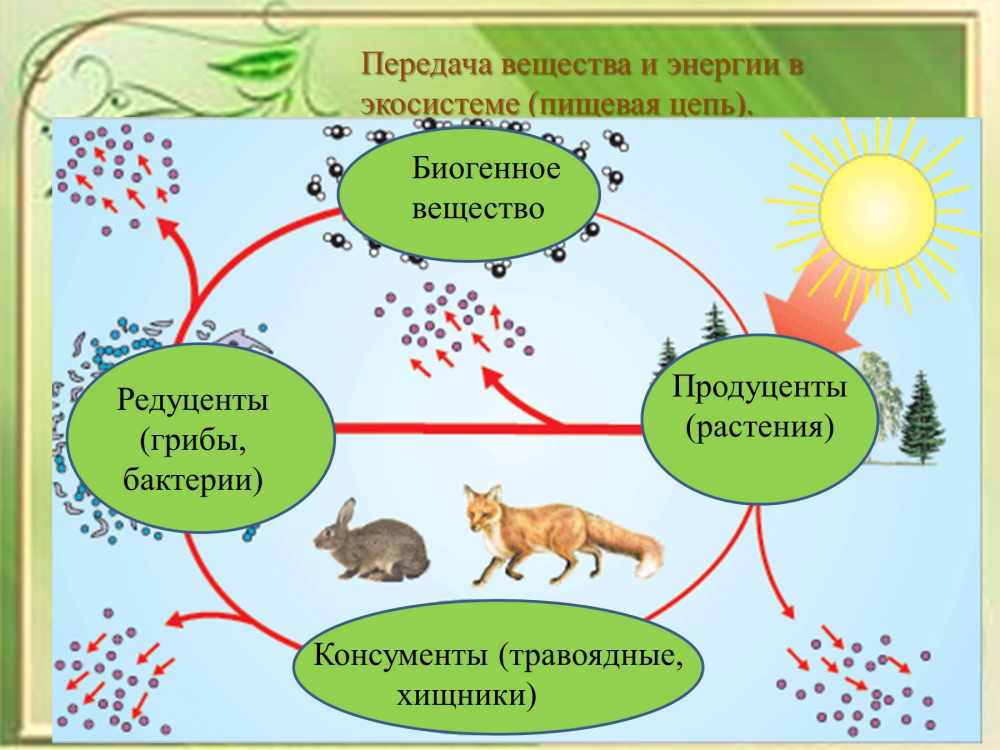

Субъекты трофической цепи разделяются на три вида в зависимости от играемой в ней роли: продуценты, консументы и редуценты. Все они объединены в природе множеством трофических связей. Более сложные схемы пищевых взаимоотношений на разных уровнях складываются в своеобразные трофические сети.

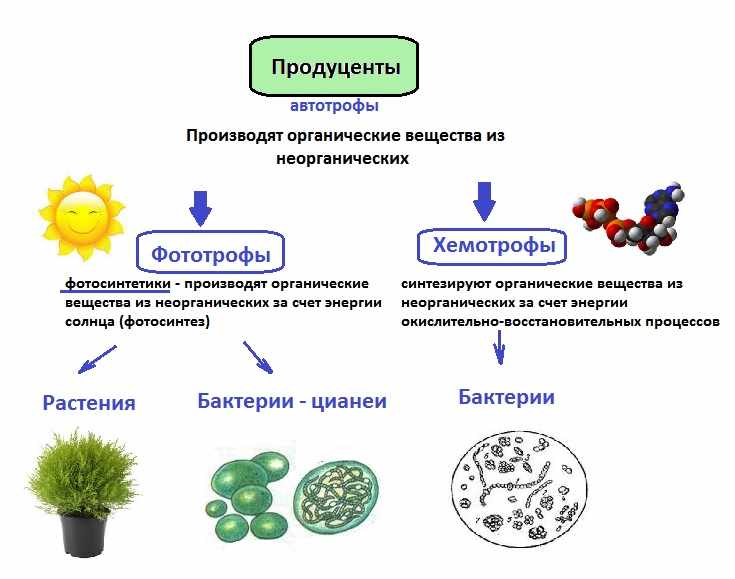

Продуценты

На нижней ступени стоят продуценты, или автотрофы, — организмы, производящие употребляемые ими в пищу органические вещества, синтезируя их из простых молекул. Они производят самое большое количество энергии по сравнению с другими нишами, питая всю цепочку.

В мире существует две разновидности автотрофов в зависимости от способа, которым они синтезируют питательные соединения:

- фотоавтотрофы, производящие фотосинтез при помощи солнечных лучей, поглощая углекислый газ и производя сахар (при этом еще одним побочным продуктом при выработке питания является кислород), примеры: зеленые растения, водоросли, цианобактерии,

- хемоавтотрофы, прибегающие к химическим реакциям, чтобы преобразовать неорганические соединения (водород, аммиак и др.) в органику, в качестве примера можно назвать нитрифицирующие бактерии.

Продуценты — основа всего живого на Земле. Без них не обходится ни одна линия питания, второе их наименование — производители.

Консументы

Консументы — это уже потребительская ступень питания. Гетеротрофы, как еще называют эту группу, не способны самостоятельно производить пищу.

Обмен веществ в их организмах происходит за счет поглощения продуцентов или побочных продуктов их жизнедеятельности.

Гетеротрофы могут происходить из совершенно разных классов существ: млекопитающие, насекомые, грибы и даже растения (среди них тоже встречаются хищники).

Консументы делятся на порядки, их число доходит в разных вариантах пирамиды до четырех.

Порядок зависит от того, представителей какого уровня поедает животное:

- Консументы первого уровня довольствуются редуцентами — к таким гетеротрофам можно отнести ряд насекомых (божья коровка, стрекоза), зверей (заяц, антилопа) или птиц (колибри).

- Представители второго порядка поглощают тех, кто относится к предыдущей группе. Среди них лисы, охотящиеся на зайцев, насекомоядные пернатые (ласточки, скворцы), плотоядные пауки и растения (росянка, жирянка, альдрованда пузырчатая).

- Вершиной гетеротрофов являются хищные птицы (ястреб, орел) и млекопитающие (лев, волк и, разумеется, человек).

В морской экосистеме консументы — основная часть цепи питания, они поглощают около 70—80 % всей имеющейся биомассы (речь идет преимущественно о планктоне).

Редуценты

Данные организмы (называемые также деструкторами, сапрофагами), перерабатывающие отмершие органические останки животных и растений, замыкают круговорот веществ, возвращая минералы и неорганические соединения для синтеза продуцентам.

Они запускают процесс разложения органики.

Само название «редуцент» означает «возвращающий», а «деструктор» — «разрушающий».

Эти создания, как правило, отличаются крохотными размерами, за исключением крупных падальщиков (редуцентов второго порядка), не оставляют отходов жизнедеятельности (экскрементов). К ним относятся часть бактерий, грибов и насекомых (жук-навозник, дождевой червь). Сапрофагов называют «санитарами» экосистем, поскольку они способствуют очищению окружающей среды от гнили и отравляющих веществ, поедая остатки разлагающихся организмов.

Биологи выделяют два основных типа пищевых цепочек: пастбищную и детритную.

Первая (выедание) — наиболее распространенная, она базируется на автотрофах, потребляющих солнечную энергию. Именно продуценты являются основной составляющей таких цепочек. Еще одной характерной чертой выедания является обилие консументов первого разряда, употребляющих в пищу зеленую растительность, а также несколько уровней хищных гетеротрофов.

Особенно сложными представляются подобные схемы в океанах, где на более чем половину видов рыб находится рыба побольше, поглощающая все, что меньше размером.

Более редкий трофический тип — детритный, называют разложением.

Этот тип обычно встречается в лесах. Он отличается не прямым поеданием автотрофов, а после их медленного отмирания и разложения при участии редуцентов.

Открывается такая цепь органическими останками, вторая ступень — преобразовывающие их микроорганизмы, третий и четвертый уровень — так называемые детритофаги (например, птицы: утки, гуси, воробьи), затем — поедающие последних хищники (куница, ласка).

Уровни

Трофическая цепь может состоять из разного количества звеньев (уровней). Каждый из них означает особое место, занимаемое тем или иным живым существом в этой линейке. Пять уровней — самый длинный вариант построения такой последовательности.

- Первый уровень занимают автотрофы, производящие то, что они едят. При этом в ход идет энергия Солнца или быстротекущей воды (горные источники), или неорганические химические вещества.

- На второй ступени — первичные растительноядные потребители. Они употребляют в пищу продуцентов. Эти создания могут иметь как микроскопические (насекомые), так и достаточно крупные размеры (копытные травоядные: корова, коза, овца).

- Третьими идут потребители второго уровня – звери и пернатые, которые охотятся на первичных консументов. В качестве примера можно назвать дрозда, ворону, кошку.

- Представители четвертой ступени поедают вышеупомянутых. Так, сова или филин едят более мелких птичек, в чей рацион входят насекомые-фитофаги. Или тигр, иногда не брезгующий лягушками, которые, как известно, питаются водными членистоногими.

- Пятый, высший уровень пирамиды возглавляют самые крупные хищники, способные одолеть большую и опасную дичь. К таковым причисляется ястреб, охотящийся даже на сов, или акула, которая съедает все, что удастся поймать.

Стоит отметить, что человек также входит в эту систему, при этом может принадлежать к совершенно различным звеньям. Несмотря на это, именно homo sapiens с течением эволюции стал называть себя вершиной трофической пирамиды, поскольку он способен, если не физически, то при помощи созданных им орудий и технологий одолеть любое дикое животное.

Энергия

Самой важной задачей функционирования пирамид питания является энергообмен между организмами в природе. При этом неизбежны огромные потери энергии, поскольку производится она лишь на первом этапе, а дальше только поглощается. При каждом поглощении изрядная часть ее (90 % — по правилу Линдемана) испаряется, отдавая тепло, а оставшееся обеспечивает жизнедеятельность каждого нового поглотителя. Как правило, эти последовательности фиксируют энергопоглощение за определенный период времени.

Наглядно описываемый процесс демонстрирует пирамида энергетических потоков. Пирамида данного вида – это оригинальная графическая модель, на которой отображается количество энергии, заключенной в каждом звене трофического уровня системы питания в определенной экосистеме. С повышением ступени показатели снижаются. Такой тип пирамид наиболее точно передает представление об организации природных сообществ, функции каждого их элемента, поскольку показывает скорость, с которой биомасса пищи проходит сквозь линейную систему питания в природе.

Примеры

В лиственных лесах

Здесь чаще всего встречается детритный трофический тип, известная часть энергообмена происходит за счет переработки микробактериями лесной подстилки.

Обычная цепь питания в широколиственных лесах составлена из трех-четырех ниш:

- Семена деревьев — лесная мышь — филин. В такой схеме дерево — продуцент, консумент первого порядка — мышь поедает продукт, производимый им — семя, а ее в свою очередь ловит филин, чья кормовая база на 60 % состоит из мелких грызунов.

- Кора дерева или кустарника — жук-короед — воробей — ястреб. Подобный вид сложнее — здесь присутствуют консументы трех разрядов. Растительная пища — кора — идет на корм членистоногому короеду. Он становится добычей маленькой насекомоядной пташки — такой, как воробей. Тот попадает в когти крупной хищной птицы — ястреба, питающегося маленькими собратьями и млекопитающими.

- Травянистое растение — гусеница — большой жук (красотел пахучий) — синица — кобчик. Представленная линейка — одна из сложнейших в лесу. В ней находятся два типа насекомых — гетеротрофов, один из которых плотоядный.

Чем богаче видовое разнообразие в природной зоне, тем сложнее будут трофические пирамиды, обнаруженные на ее территории.

В смешанных лесах

Эта зона отличается широким ареалом обитания множества разновидностей живых существ.

Вот пара примеров:

- Гриб — лось — медведь. Короткая, но вполне отражающая особенности местной флоры и фауны взаимосвязь. Грибы-автотрофы поглощаются фитофагом-лосем. В природе на столь мощного копытного осмеливается охотиться лишь еще более мощный зверь – медведь. Именно косолапый является венцом этой экосистемы, не имея естественных врагов.

- Ель — жук-древоточец — дятел — сокол — клещ. В данном случае цепь замыкается на редуценте – паразите, питающемся кровью сокола. Первая часть последовательности схожа с предыдущей, вторая содержит насекомое-деструктора, относящегося к группе паразитирующих организмов. Их участие в круговороте веществ весьма характерно для лесных территорий.

Напоследок стоит отметить, что наличие в пищевой сети бактерий-сапрофагов — обычное явление для практически любого типа трофических связей в упомянутых экосистемах.

В хвойных лесах

Такие леса встречаются большей частью в природной зоне тайги и тундры.

Трофические связи здесь похожи на предыдущие:

- Сосна – белка – лиса блоха. Четырехуровневая цепь изображает типичную для тайги взаимосвязь: белка питается семенами из сосновых шишек, и сама становится добычей для крупного млекопитающего – рыжей лисицы. А на шкуре хищницы заводятся паразиты – блохи, сосущие кровь.

- Лишайник – олень – рысь. В северных лесах произрастают мхи и лишайники. Эти растения являются основой рациона оленей. На последних часто охотятся большие таежные кошки – рыси.

- Перегной – детритные бактерии – одноклеточные – грибы – кабан – медведь. Подобные длинные цепочки характерны для хвойных угодий. В них участвуют микроскопические организмы в качестве консументов.

Кроме того, в такой экосистеме распространены именно детритные последовательности, поскольку процесс гниения животных и растительных останков крайне важен для нормальной жизнедеятельности лесов.

Биологическое значение

Составление цепей питания помогает контролировать численность каждой из популяций во множестве существующих экосистем. По этим линейным изображениям ученым-биологам и экологам удобно отслеживать изменения в видовом многообразии той или иной зоны, просчитывать характер и степень влияния на виды тех или иных факторов: загрязнения, урбанизации, подселения новых пород, смена климата, экологические проблемы.

Достаточно наглядно показывают трофические пирамиды превосходство одной популяции над другой, их взаимоотношения, когда резкое увеличение одного вида ведет к сокращению другого. Таким образом, изучение пищевых взаимосвязей в природе при помощи трофических цепей способствует контролю над состоянием экологии и защите уязвимых разновидностей животных, грибов и растений, поддержанию естественного баланса в биосфере.

Видео

В заключение — видео с подробным описанием понятия пищевой цепи.

Источник

Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза

Урок 34. Биология 7 класс. Животные. ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Цепи питания. Поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза»

Биоценоз — это устойчивая группа взаимосвязанных растений, животных, грибов и микроорганизмов, которые приспособлены к совместному обитанию на относительно однородном участке пространства.

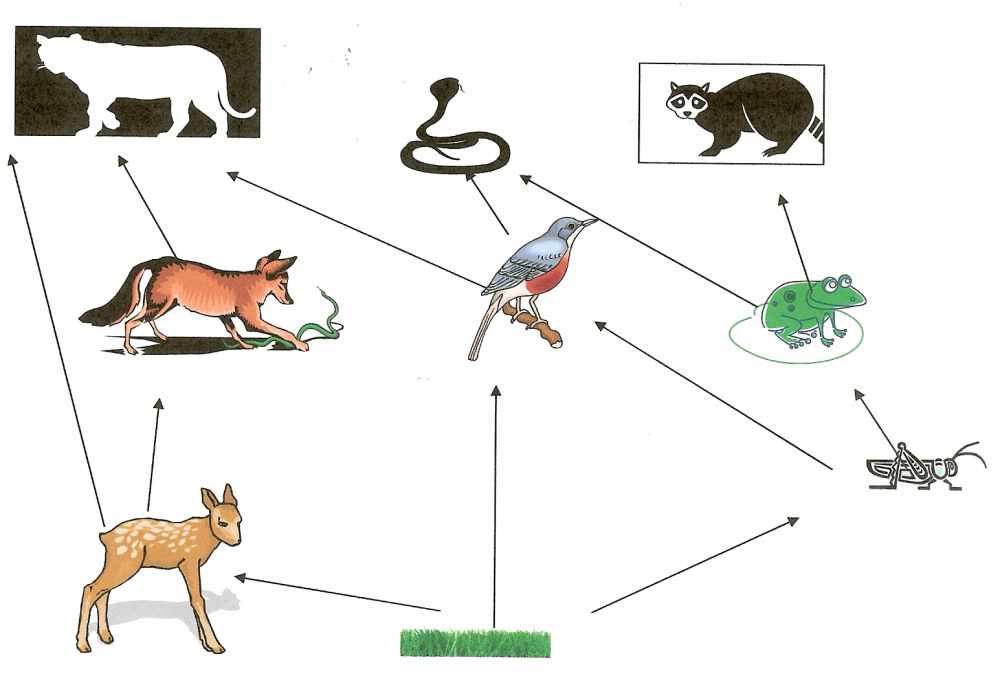

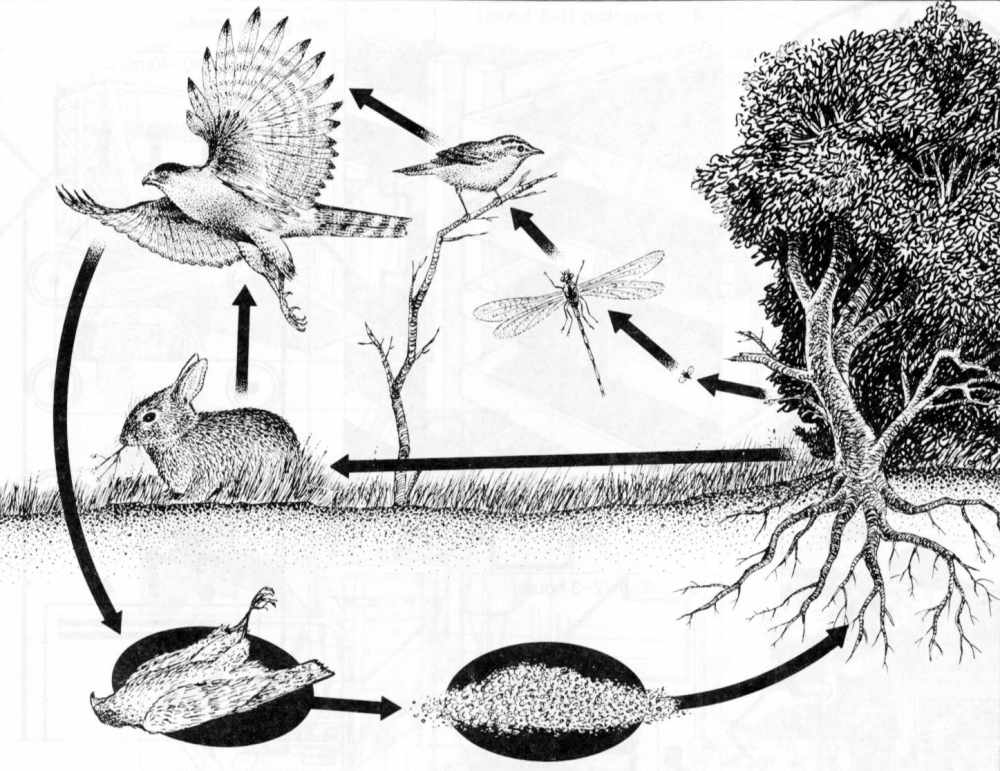

Основными связями между организмами биоценоза являются пищевые взаимоотношения, которые образуют цепи питания. Цепь питания — это последовательность поедания одних организмов другими. Примером цепи питания в наземном биоценозе может служить такая последовательность: лиственное дерево — гусеница — синица — ястреб. Лиственным деревом питается гусеница, её может съесть синица, а синицу может съесть ястреб — хищная птица. В этой цепи четыре звена, или уровня. В водном биоценозе цепь питания могут образовывать водоросли — ракообразные — мелкие рыбы — крупные хищные рыбы. Обычно цепи питания состоят из 4—6 уровней, и позже мы узнаем почему.

По цепям питания от одного организма к другому идёт передача вещества и энергии. Извлечённая при переработке пищи часть энергии расходуется в организме на его дыхание, передвижение, размножение, рост и развитие.

Цепи питания не изолированы друг от друга, они перекрываются, многократно разветвляются, благодаря чему образуются пищевые сети. Почти всегда разные виды питаются несколькими разными объектами и сами служат пищей нескольким животным.

Вы уже знаете, что все организмы по способу питания разделяются на две группы — автотрофы и гетеротрофы. Автотрофные организмы — это производители (или продуценты). Они поглощают энергию Солнца и создают из простых неорганических веществ (углекислого газа и воды) сложные органические соединения, богатые энергией.

Далее органические вещества используются гетеротрофными организмами —консументами различных порядков.

Редуценты (или разрушители) разрушают органические остатки автотрофных и гетеротрофных организмов на простые биологические соединения.

Таким образом, пищевые и энергетические связи идут в направлении: продуценты — консументы — редуценты. Высвобожденные неорганические вещества снова потребляются автотрофными организмами.

Получается, что благодаря сложным пищевым связям между организмами осуществляется биологический круговорот веществ. Он является основой длительного и устойчивого существования биоценоза, а, следовательно, и условием продолжения жизни на нашей планете.

Рассмотрим ещё пример цепи питания. Заяц питается зелёными частями растений, охотно поедая клевер. И из растений-продуцентов получает накопленную в них энергию.

Заяц — консумент 1-го порядка (или первичный консумент). Часть полученной энергии расходуется зайцем на свою жизнедеятельность: передвижение, рост, периодические линьки. Остальная часть переходит в организм съевшей его лисы. Лиса — вторичный консумент. Если лиса станет жертвой крупной хищной птицы, то её накопленная энергия послужит источником энергии для третичного консумента. Мёртвое тело хищной птицы исчезнет от действия микроорганизмов-редуцентов, которые заканчивают цепь питания.

В цепях питания действует важная закономерность. Только 10 % энергии переходит с одного уровня на другой. Можно подсчитать, что энергия, которая доходит до пятого уровня, составляет всего 0,01 % энергии, поглощённой продуцентами. Большая часть энергии, содержащейся в пище, расходуется на различные процессы жизнедеятельности, превращаясь при этом в тепло и рассеиваясь. Из-за таких больших потерь энергии пищевые цепи не могут быть очень длинными.

Английский эколог Чарлз Элтон предложил способ определения соотношения между разными трофическими уровнями. Этот способ заключается в последовательном расположении трофических уровней в виде пирамиды. Такую пирамиду называют экологической. Существует несколько способов построения экологической пирамиды: по численности, по биомассе и по энергии потреблённой пищи. Рассмотрим подробнее данные типы пирамид.

Пирамида численности отражает численное соотношение между организмами разных трофических уровней. Всегда количество растительного вещества, служащего основой цепи питания, в несколько раз больше, чем общая масса растительноядных животных, и масса каждого из последующих звеньев пищевой цепи также уменьшается. Эту очень важную закономерность называют правилом экологической пирамиды.

Пирамида биомассы показывает количество живого вещества на каждом уровне. Биомасса выражается в граммах, килограммах или тоннах сырого вещества на единицу пространства — м 2 , км 2 . Биомасса продуцентов больше, чем биомасса последующих элементов цепи.

Энергетические пирамиды показывают передачу энергии, заключенной в биомассе организмов, от одного звена цепи питания к другому. Первый уровень продуцентов всегда самый большой. Его энергии равна 100 %, и, как вы уже знаете, на каждый следующий уровень переходит только 10 % полученной энергии. Получается, что самый высокий уровень имеет наименьшую величину энергии.

Между всеми живыми организмами в биоценозе постоянно происходят тесные взаимоотношения. Они очень разнообразны, например: добывание пищи, сохранение жизни, размножение, завоевание нового жизненного пространства.

Все связи, существующие в биоценозе, делят на четыре группы: трофические, топические, фабрические и форические.

В основу трофических связей положена потребность всех живых организмов в еде. Пищевые связи животных проявляются прямо и косвенно.

Прямые связи прослеживаются в процессе поедания животным своей пищи. Примеры прямых трофических связей: паук, жертвой которого стала муха; заяц, питающийся весенней травой; пчела, собирающая нектар с цветков растений; аист, словивший рыбу.

Разнообразны и косвенные трофические связи, возникающие на основе деятельности одного вида, способствующего появлению доступа к пище другому виду. Гусеницы бабочек-монашенок поедают хвою сосен, ослабляют их защитные свойства и обеспечивают короедам заселение деревьев. Ещё пример: при употреблении в пищу лягушки, щука и аист вступают в косвенные связи.

Топические связи (или связи по месту обитания) возникают, когда один вид создаёт условия для существования другого вида. Например, деревья используются птицами для гнездования или для поселения на их стволах мхов и лишайников.

Многочисленны в биоценозах фабрические связи животных, когда один вид использует другой в качестве строительного материала для своих гнёзд и убежищ. Муравьи строят своё гнездо из кусочков листьев, хвои, веточек и земли; птицы используют для постройки гнёзд ветви деревьев, траву, песчинки, шерсть млекопитающих и перья других видов птиц. Разные виды птиц строят гнёзда по-своему. Береговые ласточки, зимородки — роют в обрывах с мягким грунтом норы с гнездовой камерой в конце хода. Одни из наиболее искусно сплетённых гнёзд сооружают многие ткачиковые. Обыкновенный общественный ткач создает групповые гнёзда, когда под единой крышей находится от 200 до 400 индивидуальных гнездовых камер. Другой вид ткачиковых строит гнездо из травы, пальмовых листьев и камыша, подвешивая дом на тонких ветвях алоэ или акации. А потом приплетает внизу длинную трубку, чтобы к кладке не добрались змеи.

Рак-отшельник в течение жизни по мере роста многократно меняет маленькие раковины моллюсков на более крупные, служащие ему для защиты мягкого брюшка.

Существуют связи, когда организм одного вида способствует распространению другого вида. Это форические связи. Животные переносят растительные семена, споры и пыльцу; млекопитающие участвуют в переносе клещей, блох и других паразитов. Перевозки человеком фруктов и овощей способствуют расселению их вредителей. Путешествия на кораблях и поездах помогают расселиться грызунам, двукрылым и другим животным.

Таким образом, в биоценозах постоянно происходит взаимодействие организмов-продуцентов, консументов и редуцентов, результатом которого является передвижение вещества и энергии по пищевым цепям и сетям. На каждый последующий трофический уровень переходит только 10 % полученной энергии.

Между организмами в биоценозе всегда происходят взаимодействия. Выделяют трофические, топические, фабрические и форические связи.

Источник