- Зеленые водоросли: представители, строение, значение

- Содержание:

- Отдел Зеленые водоросли

- Общая характеристика

- Одноклеточные Зеленые водоросли

- Подвижные колониальные Зеленые водоросли

- Нитевидные многоклеточные Зеленые водоросли

- Пластинчатые многоклеточные Зеленые водоросли

- Значение

- Питание водорослей: способ, пищевые цепи и типы

- Основные особенности автотрофов

- Гетеротрофы

- Питание водорослей

- Важные моменты

- Типы морфологической дифференциации водорослевого слоевища

- Отдел сине-зеленые водоросли

- Специфические особенности

- Особенности химического состава

Зеленые водоросли: представители, строение, значение

Содержание:

Отдел Зеленые водоросли

Зеленые водоросли – самый крупный отдел Водорослей. Включает около 20 тысяч видов. Зеленые водоросли обитают в пресных водах, морях и увлажненных местах суши. Их размеры могут достигать несколько десятков метров.

Зеленые водоросли – важная эволюционная группа, которая дала начало сложным многоклеточным организмам с дифференцированными клетками. Некоторым видам удалось выйти на сушу и стать эмбриофитами.

Общая характеристика

Среди зеленых водорослей встречаются одноклеточные, многоклеточные и колониальные представители. Они пластичны и способны выживать в различных условиях. Некоторые виды вступают в симбиоз с грибами и образуют лишайники.

Для представителей этого отдела характерно доминирование хлорофилла. Хроматофор водорослей, как и хлорофилл высших растений, состоит из двух модификаций хлорофилла – a и b. Помимо этого в них присутствуют пигменты каротины и ксантофиллы.

Клетки включают клеточные стенки из целлюлозы и пектина. Они включают крахмала и масла в качестве запасающего вещества. В отделе Зеленые водоросли множество разнообразных представителей.

Одноклеточные Зеленые водоросли

Большинству одноклеточных свойственны монадная и коккоидная формы.

Одноклеточная водоросль грушевидной формы, обитающая в пресных водах. Крахмал хламидомонады содержится в хлоропластах, что косвенно указывает на родство зеленых водорослей с настоящими растениями. Клетку покрывает бесцветная оболочка из гемицеллюлозы и пектина. Хламидомонада отличается от других видов наличием двух жгутиков одинаковой длины.

Хламидомонада активно размножается в водоемах при цветении воды. Ей характерен частично гетеротрофный способ питания, т.к. употребляет готовые органические вещества. Она очищает водоемы от загрязнений.

Хламидомонада имеет особое строение. Она представляет округлую клетку, на переднем конце которой есть выпячивание – носик с двумя равными жгутиками. Большую часть организма составляет хроматофор с пиреноидом – телом из белка, окруженным зерновым крахмалом. Считают, что пиреноид участвует в фиксации углекислого газа, а также в синтезе и накоплении питательных веществ.

На переднем конце одноклеточного организма есть две сократительные вакуоли, которые удаляют лишнюю воду и регулируют тургор. Для клетки характерно наличие светочувствительного глазка, обеспечивающего положительный фототаксис. Ядро одно.

Хламидомонада способна переносить неблагоприятные условия. В этом случае жгутики отваливаются, стенки ослизняются и клетка утрачивает подвижность. При улучшении факторов жизни жгутики появляются вновь, и клетка начинает активный образ жизни.

Для хламидомонады свойствен простой жизненный цикл. Гаплоидная клетка резорбирует жгутики, делится митотическим способом и образует жгутики. Т.о., формируются новые клеточные организмы. Затем пара клеток совмещается и образуется зигота (2n) с четырьмя жгутиками. Она делится путем мейоза, в результате чего развиваются две клетки (n).

Одноклеточная шарообразная водоросль, лишенная жгутиков. Хлорелла населяет небольшие стоячие водоемы, лужи, канавы, влажные почвы и стволы деревьев. Клетку покрывает плотная оболочка из целлюлозы.

Большую часть клетки занимает чашевидный хроматофор. Так же как и для хламидомонады, хлорелле характерно наличие пиреноида, окруженного крахмальными зернами. Стигма отсутствует.

Хлорелле характерен бесполый способ размножения с помощью неподвижных округлых автоспор. Ей так же свойственно фотоавтотрофное питание, активный фотосинтез и быстрое размножение. Из-за высокого процента белка, хлореллу часто выращивают в качестве корма.

Подвижные колониальные Зеленые водоросли

Клетки подвижных колониальных форм схожи с хламидомонадой. Они образуются в результате деления зиготы. Клетки удерживаются между собой с помощью слизистого вещества.

Колониальная водоросль в форме подвижных зеленых шариков. Колония включает около 20-50 тысяч клеток, большую часть которых составляют вегетативные. Клетки сообщаются между собой цитоплазматическими мостиками.

Для вольвокса характерно вегетативное и половое размножение. В результате вегетативного образуются дочерние колонии, отделяющиеся от материнской последовательными продольными делениями. После этого они вываливаются в середину материнского организма и освобождаются после разрушения последней.

Половое размножение реализуется специализированными клетками без жгутиков. Одна часть преобразовывается в женские половые клетки – оогонии, из которых формируются яйцеклетки (n), а другая часть – в мужские клетки – сперматозоиды (n). При их сливании образуется зигота – ооспора (2n). Сначала она делится путем мейоза, а затем – путем митоза. В результате развивается пластина из гаплоидных клеток.

Нитевидные многоклеточные Зеленые водоросли

Нитевидные многоклеточные Зеленые водоросли населяют пресные водоемы и моря. Они достигают до 10 см в длину. Нити состоят из клеток одинакового размера и формы.

Многоклеточная нитевидная водоросль из одного ряда клеток, прикрепляемая к субстрату длинной прозрачной клеткой – ризоидом. В клетке подкововидный хроматофор с одним или несколькими пиреноидами окружен крахмальными зернами.

Для улотрикса характерны бесполый и половой способы размножения. Каждая клетка может дифференцироваться в спорангий или гаметангий. В случае бесполого размножения развивается несколько зооспор грушевидной или яйцевидной формы. В зооспорах есть глазок, две сократительные вакуоли и четыре жгутика. Образовавшиеся клетки прикрепляются к субстрату и прорастают во взрослую водоросль. При бесполом размножении нить распадается на клетки, которые делятся митотическим путем. В результате образуются взрослые организмы.

Половое размножение улотрикса проходит с помощью изогамии. Гаметы и зооспоры формируются в одном организме. Они по строению схожи между собой, но различны по количеству, размерам и наличию жгутиков. Гаметы мельче и имеют по два жгутика, к тому же их образуется больше. При слиянии половых клеток (n) или участков нитей образуется зигота (2n), которая уходят на дно, лишается жгутиков и формирует толстую оболочку. Затем она делится мейозом и образует зооспоры (n), которые выходят из оболочки, закрепляются у субстрата и прорастают во взрослый организм.

Многоклеточная нитевидная водоросль, достигающая до 10 см в длину. В отличие от улотрикса, спирогира не прикрепляется к субстрату, а плавает свободно. Нити состоят из ряда одинаковых цилиндрических клеток, характеризующихся наличием целлюлозной клеточной стенки, слизистой оболочки, одного ядра и крупной вакуоли. Образование спор не свойственно.

Главный отличительный признак спирогиры – перекрученный по спирали хроматофор с пиреноидами. Растения размножаются половым и бесполым путем. При вегетативном размножении нить распадается небольшие участки или клетки. Они делятся митозом, в результате чего развиваются новые организмы. Половое размножение осуществляется с помощью конъюгации. Этот процесс сопровождается сближением нитей и их склеиванием слизью. Затем клетки образуют выросты, которые соединяют две нити между собой. Из «мужского» организма содержимое клетки проникает в «женскую» особь, в результате чего образуется зигота. Она покрывается толстой оболочкой и входит в состояние покоя, после чего прорастает. Затем зигота делится путем мейоза и образуются четыре клетки, три из которых отмирают. Из оставшейся живой клетки формируется взрослый организм.

Пластинчатые многоклеточные Зеленые водоросли

Пластинчатые многоклеточные Зеленые водоросли обитают в морях. Они могут достигать в длину до полуметра. Для них характерно прикрепление к субстрату.

Пластинчатая многоклеточная Зеленая водоросль, таллом которой имитирует листовую структуру. Строение ульвы сложнее, чем у нитчатого улотрикса, но их жизненные циклы схожи. Гаплоидная зооспора со жгутиками также вырастает в нить, клетки которой делятся в нескольких направлениях. В результате образуется листовидная структура. Клетки у основания водоросли образуют ризоидоподобные выросты.

Для жизненного цикла ульвы характерно чередование изоморфных поколений. Гаметофит и спорофит внешне схожи. Во время полового процесса клетки гаметофита образуют анизогаметы с двумя жгутиками. При сливании гамет (n) развивается зигота (2n). Затем из нее формируется нить и листовидный таллом как у гаметофита.

Значение

Зеленые водоросли играют важную роль в жизни обитателей планеты:

- создают органическое вещество в водоемах,

- гаметы, зооспоры и сами водоросли служат пищей для зоопланктона,

- обогащают воду кислородом,

- фильтруют сточные воды,

- из нитчатых водорослей производят бумагу, ацетон, спирты и др.,

- пластинчатые водоросли человек употребляет в пищу и т.д.

Помимо пользы водоросли могут приносить вред. Они могут провоцировать зарастание водоемов, обрастать на сооружениях, судах и т.д. Сверлящие водоросли повреждают раковины моллюсков. Также водоросли могут быть паразитами животных и человека.

Источник

Питание водорослей: способ, пищевые цепи и типы

Питание водорослей является типичным примером получения ими энергии для жизни. К примеру, растения используют солнечную энергию, а животные питаются растениями, которых съедают другие хищники.

Пищевая цепочка представляет собой последовательность того, кто кого съедает в экосистеме (биологическом сообществе) для приобретения питательных веществ и той энергии, которая поддерживают жизнедеятельность.

Основные особенности автотрофов

Автотрофами именуют живые организмы, производящие собственную пищу (органического происхождения) из простых молекул. Выделяют два основных типа автотрофов:

Фотоавтотрофы (фотосинтезирующие организмы), например, растения, которые используют энергию солнца для их преобразования в органические вещества — углеводы путем фотосинтеза из углекислого газа. Иными примерами фотоавтотрофов являются цианобактерии и водоросли.

Хемоавтотрофы приобретают органические соединения посредством химических реакций, в которых задействованы определенные неорганические соединения: аммиак, сероводород, водород.

Именно автотрофы считаются базой любой экосистемы на нашей планете. Они входят во многие пищевые сети и цепи, а энергия, которая получается в ходе хемосинтеза либо фотосинтеза, поддерживается остальными организмами экологических систем.

Говоря о том, какой способ питания для водорослей характерен, отметим, что они — типичные представители фотоавтотрофов. Если ведется речь о значении в питательных цепочках, то автотрофы называют производителями либо продуцентами.

Гетеротрофы

Чем характеризуется такая цепь питания? Водоросли применяют химическую либо солнечную энергию для производства из углекислого газа собственной пищи (углеводов). Гетеротрофы вместо энергии солнца получают энергию, используя побочные продукты либо иные организмы. Их типичными примерами являются грибы, животные, бактерии, люди. Есть несколько вариантов гетеротрофов с разнообразными экологическими функциями: от насекомых до грибов.

Питание водорослей

Водоросли, являясь фототрофными организмами, могут существовать только при наличии солнечного света, минеральных веществ, а также органических соединений. Основной средой их обитания является вода.

Существуют некоторые сообщества водорослей:

- планктонные;

- бентосные водоросли;

- наземные;

- почвенные;

- горячих источников;

- снега и льда;

- соленых водоемов;

- в известковом субстрате

Специфичность их питания состоит в том, что в отличие от животных организмов и бактерий, в процессе эволюции у водорослей выработалась способность применять для своего питания полностью окисленные неорганические соединения: воду и углекислоту.

Питание водорослей осуществляется благодаря солнечной энергии, сопровождается данный процесс выделением молекулярного кислорода.

Применение световой энергии для сложных биологических синтезов у водорослей является возможным благодаря тому, что у растений есть комплекс пигментов, поглощающих свет. Из них особое значение имеет хлорофилл.

Процесс углеродного и светового питания растений именуют фотосинтезом. В общем виде питание водорослей соответствует следующему химическому уравнению:

CO2+12H2O = C6H2O6+6H2O+2815680 Дж

На каждые 6 грамм-молекул воды и кислоты синтезируется одна грамм-молекула глюкозы. В ходе процесса выделяется 2815680 Дж энергии, образуется 6 грамм-молекул кислорода.

Функция процесса состоит в биохимическом преобразовании световой энергии в химическую энергию.

Важные моменты

Каждый вариант пищевых цепей завершается хищником либо суперхищником, то есть существом, которое не имеет естественных врагов. Например, это акула, крокодил, медведь. Их называют «хозяевами» собственных экологических систем. Если один из организмов умирает, его съедают детритофаги (черви, стервятники, крабы, гиены). Оставшаяся часть разлагается бактериями и грибами (редуцентами), продолжается обмен энергии.

Типы морфологической дифференциации водорослевого слоевища

Питание водорослей сопровождается перетеканием энергии, ее потеря характерна для каждого звена пищевой цепи.

Для одноклеточных жгутиконосцев характерна определенная организация. Амебоидная присуща видам, которые лишены плотной оболочки, а для передвижения используют цитоплазматические отростки. Пальмеллоидная образована клетками, которые погружены в тетраспору (общую слизь).

Ценобии — это колонии одноклеточных, в которых разделены между группами особей функции.

Отдел сине-зеленые водоросли

Он насчитывает порядка двух тысяч видов. Эта древнейшая группа водорослей, остатки которых найдены в докембрийских отложениях. Для них характерен фотоавторофный способ питания. Именно эта группа водорослей максимально распространена в природе.

Есть среди них и одноклеточные формы. В сине-зеленых водорослях нет четкого ядра, митохондрий, оформленных пластид, а пигменты располагаются в ламеллах — особых фотосинтетических пластинах.

Специфические особенности

Размножение осуществляется простым делением клетки для одноклеточных видов, для нитчатых — благодаря фрагментам материнской нити. Они могут фиксировать азот, поэтому поселяются в тех местах, в которых практически нет питательной среды. Такой способ питания водорослей позволяет им комфортно существовать даже на вулканах после их извержения.

Зеленые водоросли имеют хлорофиллы «а» и «б». Такой набор есть у высших и эвгленовых растений. У них также есть определенный набор дополнительных пигментов, в том числе ксантофиллы: зеаксантин, лютеин.

Для них характерен фотоавтотрофный тип питания водорослей, связанный с фотосинтезом по значимости и масштабам. В различных отделах есть такие виды, которые можно именовать строгими фотосинтетиками.

Особенности химического состава

Питание водорослей можно объяснить на основе их химического состава. Он неоднороден. В зеленых водорослях отмечается повышенное содержание белков — 40-45%. В их числе — аланин, лейпин, бикарбоновые кислоты, алгинин. До 30% в них присутствуют углеводы, до 10% — липиды. В золе есть медь, цинк.

Питание водорослей неразрывно связано с солнечной энергией и фотосинтезом. В настоящее время существенно возрос интерес к водорослям не только как к источнику питательных веществ, но и как к прекрасному сырью для получения биодизельного топлива.

Актуальными являются установки по выращиванию бурых водорослей, которые затем перерабатываются в экологически безопасное биодизельное топливо.

Водоросли — незаменимые помощники космических исследований. С их помощью экипаж космического корабля получает кислород. Подходит для подобных целей простейшая водоросль — хлорелла, отличающаяся высокой активностью фотосинтеза. Опытные водорослевые установки уже функционируют на территории нашей страны, а также в европейских государствах.

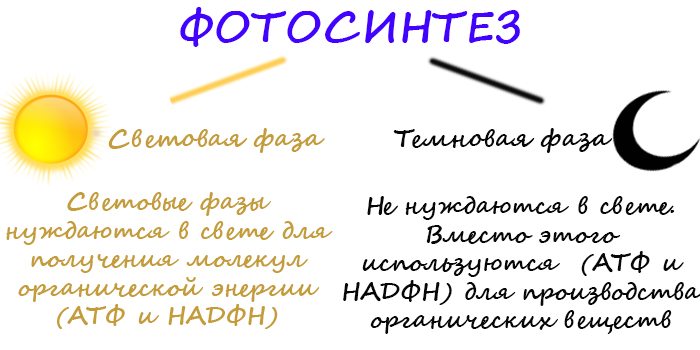

Являясь автотрофами, синтезируя из неорганических веществ органические соединения, они используют солнечный свет, получая нужное питание. Осуществляется это посредством фотосинтеза — серьезного процесса, который состоит из двух фаз: световой и темновой.

Первая фаза связана с выбиванием из хлорофилла хроматофора пучками света электронов, требуемых для некоторых процессов: фотофосфорилированием (преобразуется АДФ в АТФ), фотолиз воды (выделение гидроксильных групп), скопление НАДФ, углекислого газа, водорода.

Во время темновой фазы все то, что накопилось за день, применяется в цикле Кальвина. Продукт биохимических реакций — глюкоза, она и является пищей для водорослей.

Источник