- Клетка: питание и строение. Значение питания клетки. Примеры питания клетки

- Строение клетки

- Что мы понимаем под понятием «клеточное питание»

- Обмен веществ и энергии

- Автотрофность и особенности процессов метаболизма

- Как питаются гетеротрофные организмы

- Миксотрофы, их распространение в природе

- Рост клетки и его взаимосвязь с трофикой

- Роль кислорода в питании гетеротрофных клеток

- Специфика питания гамет

- Роль минерального питания

- Питание клетки

- Урок 22. Общая биология 10 класс (ФГОС)

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Питание клетки»

Клетка: питание и строение. Значение питания клетки. Примеры питания клетки

Современными экспериментальными исследованиями установлено, что клетка представляет собой сложнейшую структурно-функциональную единицу практически всех живых организмов, за исключением вирусов, являющихся неклеточными формами жизни. Цитология изучает строение, а также жизнедеятельность клетки: дыхание, питание, размножение, рост. Эти процессы будут рассмотрены в данной работе.

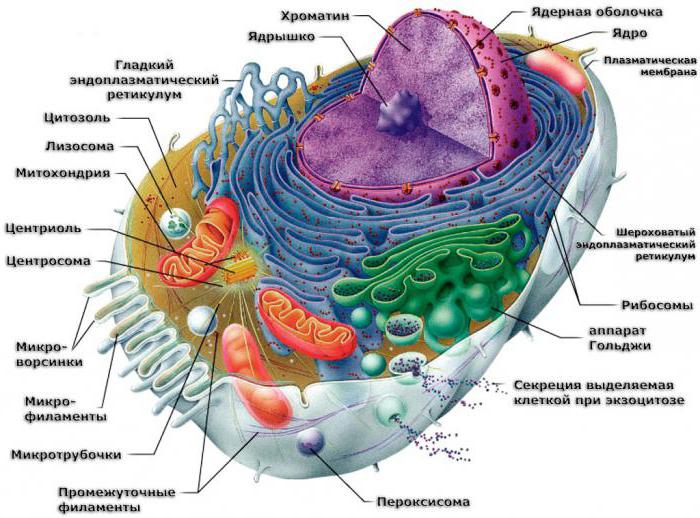

Строение клетки

С помощью светового и электронного микроскопа биологи установили, что растительные и животные клетки содержат поверхностный аппарат (надмембранные и подмембранные комплексы), цитоплазму и органеллы. У животных клеток над мембраной расположен гликокаликс, содержащий ферменты и обеспечивающий питание клетки вне цитоплазмы. У клеток растений, прокариот (бактерий и цианобактерий), а также грибов над мембраной образуется клеточная стенка, которая состоит из целлюлозы, лигнина или муреина.

Ядро является обязательной органеллой эукариот. В нем находится наследственный материал – ДНК, имеющий вид хромосом. Бактерии и цианобактерии содержат нуклеоид, выполняющий функции носителя дезоксирибонуклеиновой кислоты. Все они выполняют строго специфические функции, обуславливающие метаболические клеточные процессы.

Что мы понимаем под понятием «клеточное питание»

Жизненные проявления клетки являются ничем иным, как передачей энергии и превращением ее из одного вида в другой (согласно первому закону термодинамики). Энергия, находящаяся в питательных веществах в скрытом, т. е. связанном состоянии, переходит в молекулы АТФ. На вопрос о том, что такое питание клетки в биологии, существует ответ, который учитывает следующие постулаты:

- Клетка, являясь открытой биосистемой, требует постоянного притока энергии из внешней среды.

- Органические вещества, нужные для питания, клетка может получить двумя путями:

а) из межклеточной среды, в виде уже готовых соединений;

б) самостоятельно синтезируя белки, углеводы и жиры из углекислого газа, аммиака и т.д.

Поэтому все организмы делятся на гетеротрофные и автотрофные, особенности обмена веществ которых изучает биохимия.

Обмен веществ и энергии

Органические вещества, поступающие в клетку, подвергаются расщеплению, в результате чего выделяется энергия в виде молекул АТФ или НАДФ-Н2. Вся совокупность реакций ассимиляции и диссимиляции — это метаболизм. Ниже мы рассмотрим этапы энергетического обмена, обеспечивающие питание гетеротрофных клеток. Сначала белки, углеводы и липиды расщепляются до своих мономеров: аминокислот, глюкозы, глицерина и жирных кислот. Затем, в ходе бескислородного расщепления, они подвергаются дальнейшему распаду (анаэробное расщепление).

Таким способом происходит питание внутриклеточных паразитов: риккетсий, хламидий и патогенных бактерий, например, клостридий. Одноклеточные грибы-дрожжи расщепляют глюкозу до этилового спирта, молочнокислые бактерии – до молочной кислоты. Таким образом, гликолиз, спиртовое, маслянокислое, молочнокислое брожение – это примеры питания клетки вследствие анаэробного расщепления у гетеротрофов.

Автотрофность и особенности процессов метаболизма

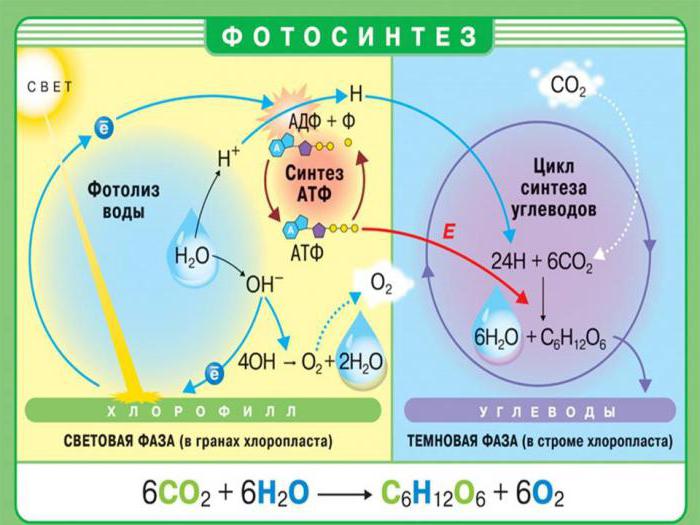

Для организмов, живущих на Земле, главным источником энергии является Солнце. Благодаря ему обеспечиваются потребности обитателей нашей планеты. Одни из них синтезируют питательные вещества благодаря световой энергии, их называют фототрофами. Другие – с помощью энергии окислительно-восстановительных реакций, они называются хемотрофами. У одноклеточных водорослей питание клетки, фото которого представлено ниже, осуществляется фотосинтетически.

Зелёные растения содержат хлорофилл, входящий в состав хлоропластов. Он играет роль антенны, улавливающей кванты света. В световой и темновой фазах фотосинтеза происходят ферментативные реакции (цикл Кальвина), результатом которых является образование из углекислого газа всех органических веществ, используемых для питания. Поэтому клетка, питание которой происходит вследствие использования световой энергии, называется автотрофной или фототрофной.

Одноклеточные организмы, называемые хемосинтетиками, для образования органических веществ используют энергию, высвобождаемую в результате химических реакций, например, железобактерии окисляют соединения двухвалентного железа до трехвалентного, а выделившаяся энергия идёт на синтез молекул глюкозы.

Таким образом, организмы фото-синтетики улавливают световую энергию и превращают её в энергию ковалентных связей моно- и полисахаридов. Затем по звеньям цепей питания энергия передаётся клеткам гетеротрофных организмов. Иными словами, благодаря фотосинтезу существуют все структурные элементы биосферы. Можно сказать, что клетка, питание которой происходит автотрофным путём, «кормит» не только себя, но и все, живущее на планете Земля.

Как питаются гетеротрофные организмы

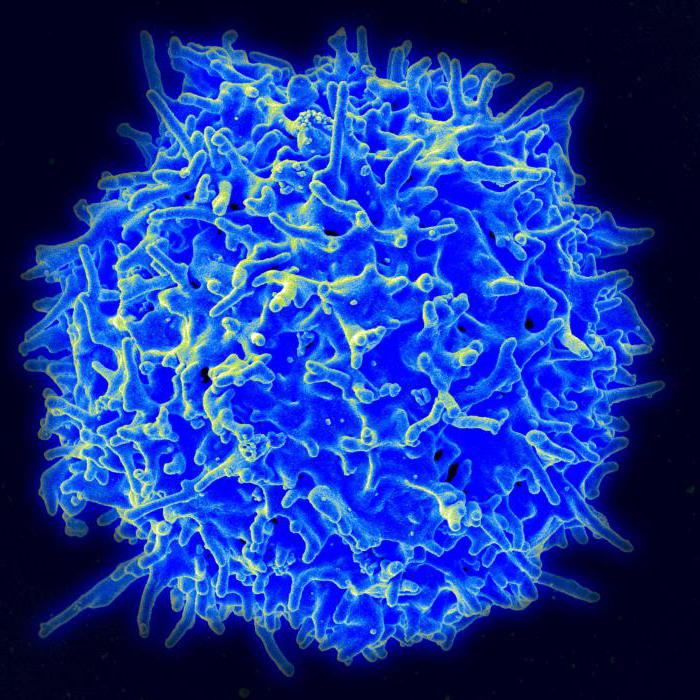

Клетка, питание которой зависит от поступления в нее органических веществ из внешней среды, называется гетеротрофной. Такие организмы, как грибы, животные, человек, а также паразитические бактерии расщепляют углеводы, белки и жиры с помощью пищеварительных ферментов.

Затем полученные мономеры всасываются клеткой и используются ею для построения своих органелл и жизнедеятельности. Растворенные питательные вещества поступают в клетку путем пиноцитоза, а твердые частицы пищи – фагоцитоза. Гетеротрофные организмы можно разделить на сапротрофов и паразитов. Первые (например, почвенные бактерии, грибы, некоторые насекомые) питаются мёртвой органикой, вторые (болезнетворные бактерии, гельминты, паразитические грибы) – клетками и тканями живых организмов.

Миксотрофы, их распространение в природе

Смешанный тип питания в природе встречается достаточно редко и представляет собой форму приспособления (идиоадаптацию) к различным факторам внешней среды. Главное условие миксотрофности — это наличие в клетке и органелл, содержащих хлорофилл для осуществления фотосинтеза, и системы ферментов, расщепляющих готовые питательные вещества, поступающие из окружающей среды. Например, одноклеточное животное эвглена зеленая содержит в гиалоплазме хроматофоры с хлорофиллом.

Когда водоем, в котором обитает эвглена, хорошо освещен, она питается как растение, т. е. автотрофно, путем фотосинтеза. В результате чего из углекислого газа синтезируется глюкоза, которую клетка и использует как пищу. Ночью эвглена питается гетеротрофно, расщепляя органические вещества с помощью ферментов, находящихся в пищеварительных вакуолях. Таким образом, миксотрофное питание клетки ученые считают доказательством единства происхождения растений и животных.

Рост клетки и его взаимосвязь с трофикой

Увеличение длины, массы, объема как всего организма, так и отдельных его органов и тканей, называют ростом. Он невозможен без постоянного поступления в клетки питательных веществ, служащих строительным материалом. Чтобы получить ответ на вопрос о том, как растёт клетка, питание которой происходит автотрофно, нужно уточнить, является ли она самостоятельным организмом или же входит как структурная единица в состав многоклеточной особи. В первом случае, рост будет осуществляться в период интерфазы клеточного цикла. В нем интенсивно происходят процессы пластического обмена. Питание гетеротрофных организмов коррелятивно связано с наличием пищи, поступающей из внешней среды. Рост многоклеточного организма происходит вследствие активизации биосинтеза в образовательных тканях, а также преобладания анаболических реакций над процессами катаболизма.

Роль кислорода в питании гетеротрофных клеток

Аэробные организмы: некоторые бактерии, грибы, животные и человек используют кислород для полного расщепления питательных веществ, например, глюкозы, до углекислого газа и воды (цикл Кребса). Он происходит в матриксе митохондрий, содержащих ферментативную систему Н+-АТФ-азу, которая синтезирует молекулы АТФ из АДФ. У прокариотических организмов, таких как аэробные бактерии и цианобактерии, кислородный этап диссимиляции происходит на плазматической мембране клеток.

Специфика питания гамет

В молекулярной биологии и цитологии питание клетки кратко можно охарактеризовать как процесс поступления в нее питательных веществ, их расщепление и синтез определенной порции энергии в виде молекул АТФ. Трофика гамет: яйцеклеток и сперматозоидов, имеет некоторые особенности, связанные с высокой специфичностью их функций. Особенно это касается женской половой клетки, вынужденной накапливать большой запас питательных веществ, в основном в виде желтка.

После оплодотворения она будет использовать их для дробления и образования зародыша. Сперматозоиды в процессе созревания (сперматогенеза) получают органические вещества из клеток Сертоли, расположенных в семенных канальцах. Таким образом, оба типа гамет имеют высокий уровень обмена веществ, который возможен, благодаря активной клеточной трофике.

Роль минерального питания

Процессы метаболизма невозможны без притока катионов и анионов, входящих в состав минеральных солей. Например, для фотосинтеза необходимы иона магния, для работы ферментных систем митохондрии – ионы калия и кальция, для сохранения буферных свойств гиалоплазмы – наличие ионов натрия, а также анионов карбонатной кислоты. Растворы минеральных солей поступают в клетку путем пиноцитоза или диффузии через клеточную мембрану. Минеральное питание присуще как автотрофным, так и гетеротрофным клеткам.

Подводя итог, мы убедились, что значение питания клетки действительно велико, так как этот процесс приводит к образованию строительного материала (углеводов, белков и жиров) из углекислого газа у автотрофных организмов. Гетеротрофные клетки питаются органическими веществами, образованными вследствие жизнедеятельности автотрофов. Полученную энергию они используют для размножения, роста, движения и других процессов жизнедеятельности.

Источник

Питание клетки

Урок 22. Общая биология 10 класс (ФГОС)

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Питание клетки»

Все организмы, обитающие на земле, являются открытыми системами, так как между ними и окружающей средой постоянно идёт обмен энергией и веществом.

Часть веществ, которая поступает в клетку используется для получения энергии и запасания энергии, а ещё одна часть для построения и воспроизведения клеточных структур.

Процессы поступления, переваривания, всасывания и усвоения питательных веществ, называется питанием.

В процессе питания организмы получают химические вещества, которые используются для всех процессов жизнедеятельности.

По способу получения органических веществ все организмы делятся на автотрофов и гетеротрофов.

Автотрофы могут сами синтезировать необходимые им органические вещества, получая из окружающей среды углерод (в виде углекислого газа), воду и минеральные вещества.

К автотрофам можно отнести большую часть высших растений (за исключением растений, которые не имеют хлорофилла или растений, которые могут поддерживать свою жизнь за счёт других организмов), а также водоросли и бактерии.

Роль в природе автотрофов очень велика: только они могут оказаться первичными продуцентами (организмы, которые синтезируют органические вещества из неорганических), которые потом используются всеми живыми организмами — гетеротрофами для поддержания жизни (питания).

Все автотрофы делятся на: фотосинтезирующие автотрофы и хемосинтезирующие автотрофы.

У фотосинтезирующих автотрофов источником энергии служит солнечный свет.

Такие организмы называют фототрофами, или фотосинтетиками.

Ежегодно с помощью фотосинтезирующих автотрофов в процессе фотосинтеза создаётся 232 млрд тонн органического вещества, а также выделяется примерно 268 млрд тонн чистого кислорода в окружающую природу (вклад автотрофов неоценим для всего мира).

Хемосинтезирующие автотрофы получают энергию при окислении неорганических соединений.

Такие организмы называют хемотрофами или хемосинтетиками. К хемотрофам относятся: серобактерии, окисляющие сероводород; нитрифицирующие бактерии, превращающие аммиак в нитриты, а затем в нитраты; железобактерии, окисляющие железо и водородные бактерии, окисляющие водород.

Xемотрофы играют существенную роль в биогеохимических циклах химических элементов на нашей планете.

Таким образом автотрофы имеют основополагающее значение для пищевой цепочки всего мира. Они берут солнечную энергию и трансформируют её в энергию химических связей органических веществ. Образовавшиеся при этом органические вещества используются далее по пищевой цепочке другими организмами.

Гетеротрофы в отличии от автотрофов не могут сами синтезировать весь набор необходимых им для жизнедеятельности органических веществ.

Поэтому они поглощают из окружающей среды нужные им соединения, произведённые другими организмами.

Затем они строят из полученных органических веществ собственные белки, липиды и углеводы.

К гетеротрофам относят животных (например, рыб, моллюсков, ракообразных, насекомых, птиц, млекопитающих). Так же грибы, которые являются гетеротрофами, так как они не способны к фотосинтезу и питаются готовыми органическими веществами. К гетеротрофам относят и многие бактерии.

Некоторые растения так же можно отнести к гетеротрофам. Это растения, которые полностью или почти полностью лишены хлорофилла и питаются, прорастая в тело растения-хозяина.

У раффлезии например – паразитического растения отсутствуют органы, в которых бы шёл процесс фотосинтеза; более того, у представителей этого рода отсутствуют и стебли, и листья.

Все вещества, необходимые для своего развития, раффлезия получает из тканей растения-хозяина через корни-присоски.

Некоторые растения перешли частично к паразитическому образу жизни и, помимо фотосинтеза, они могут получать органические вещества, а также минеральные вещества и воду из организма хозяина.

К таким растениям относится омела − вечнозелёное кустарниковое растение, род полупаразитных кустарников. В распространении омелы принимают участие птицы, преимущественно дрозды.

Поедая её ягоды, они пачкают свой клюв клейкой ягодной массой, в которой находятся семена омелы. Затем, перелетая с дерева на дерево и очищая клюв о ветви, пачкают их этим клейким веществом, тем самым оставляя на дереве семена.

Ещё одно паразитическое растение повилика. Она не имеет корней и листьев. Стебель нитевидный зеленовато-жёлтый. Повилика обвивается вокруг растения-хозяина, внедряет в его ткань «присоски» (гаустории) и питается его соками.

Недавние исследования показали, что повилика способна улавливать запах растений и таким образом находить жертву.

Петров крест так же не имеет хлорофилла. Первые годы он развивается под землёй. После развития корневища появляются соцветия.

Корневище петрова креста растёт в разные стороны, разветвляется и образует так называемые крестовидные соединения — отсюда и его русское название. Паразитирует на корнях деревьев и кустарников.

Граница между автотрофами и гетеротрофами достаточно условна, так как существует множество видов, обладающих переходной формой питания — миксотрофией.

Эвглена зелёная и хламидоманада, например, относятся к автогетеротрофным организмам.

Они способны питаться двумя способами: на свету − автотрофно, как растения, а в темноте − гетеротрофно. Это значит, что на свету они осуществляют процесс фотосинтеза и создают органические вещества. А в темноте они усваивают готовые органические вещества, которые образуются в водоёме при расщеплении отмерших частей живых организмов.

Необычный способ питания отмечается у небольших морских слизней. Эти животные способны подобно растениям, осуществлять процесс фотосинтеза.

Своих хлоропластов у них нет, поэтому для осуществления фотосинтеза они используют хлоропласты морских водорослей, которые употребляют в пищу.

Каким же образом автотрофы получают необходимые им органические вещества?

Издавна люди думали, что растения получают питательные вещества только из почвы.

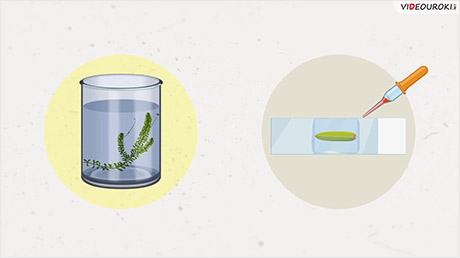

Более 300 лет назад галландский учёный Ван Гельмонт, решил проверить так ли это?

Он взвесил молодое дерево ивы и посадил его в почву, которая тоже была взвешена. Растение он поливал только дождевой водой, прошло 5 лет. Дерево выросло. Ван Гельмонт снова взвесил и дерево, и почву.

Прирост дерева составил 63 кг. А почва потеряла только 56 граммов. Значит, решил Ван Гельмон растения питаются не только веществами почвы, но и водой.

Спустя 100 лет Михаил Ломоносов, не раз видевший деревья, растущие на бесплодном песке, высказал другую мысль. Растения поглощают питательные вещества из воздуха.

И только теперь мы знаем, что оба учёных были правы. Растения питаются и водой с растворенными в ней минеральными веществами и углекислым газом из воздуха.

Что же происходит при этом в зелёном листе? Весь лист пронизан жилками. По ним вода притекает к клеткам.

В листе находиться множество пор, известных под названием устьиц. Через устьица вместе с воздухом в листья поступает углекислый газ.

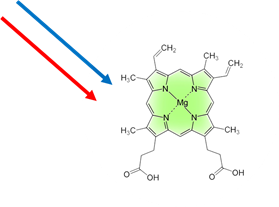

Зелёную окраску листу придаёт удивительное вещество зелёный пигмент − хлорофилл. Который находиться в хлоропластах.

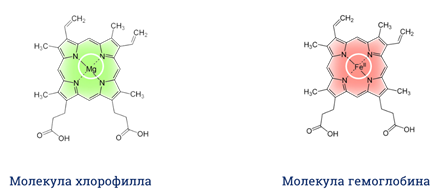

По своей структуре хлорофилл похож на молекулы гемоглобина крови-основного дыхательного элемента, который связывается с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. Поэтому хлорофилл также называют «кровью растений».

Единственное отличие между этими молекулами в том, что в центре хлорофилла находится атом магния, а в гемоглобине − атом железа.

При участии хлорофилла осуществляется процесс фотосинтеза.

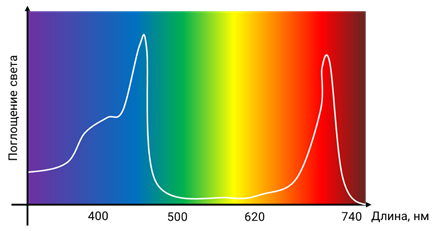

Хлорофилл имеет зелёный цвет, а потому ясно, что именно зелёный цвет он не поглощает, а отражает. Хлорофилл обладает способностью улавливать энергию света. Оказывается, что он поглощает лучи синего и красного цвета.

Красный свет с длиной волны от шести ста двадцати (620) до семи ста сорока (740) нанометров, в основном контролирует развитие растения, его цветение и производство семян, это особенно важно для цветущих растений. Синий свет с длиной волны от 400 до 500 нм главным образом контролирует развитие листьев растения. Зелёный свет практически не используется в фотосинтезе, он отражается листьями растений.

Энергия света, поглощённая хлорофиллом, идёт на образование крахмала из углекислого газа и воды.

Зелёные растения поглощают углекислый газ и воду. Из которых под действием света образуется крахмал, при этом выделяется кислород.

Таким образом под действием энергии солнечного света растения создают органические вещества, при этом поглощается углекислый газ и выделяется кислород.

Источник