- Саркодовые — общая характеристика класса, строение, жизненный цикл

- Общее строение

- Отряд корненожек

- Амеба обыкновенная

- Паразитические микроорганизмы

- Подкласс лучевики

- Тип Саркожгутиконосцы. Класс Саркодовые

- Урок 5. Беспозвоночные животные [биология 7 класс]

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Тип Саркожгутиконосцы. Класс Саркодовые»

Саркодовые — общая характеристика класса, строение, жизненный цикл

Общее строение

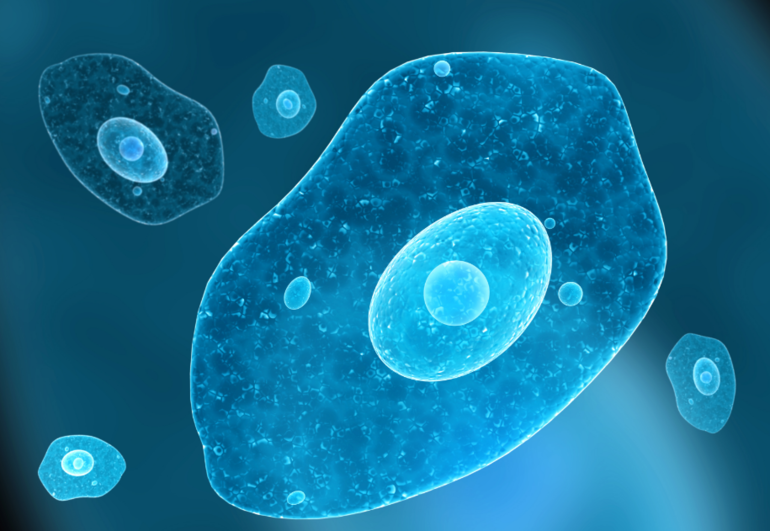

Класс саркодовые представляет собой большую группу микроорганизмов, который объединяет более 11 тыс. видов, отличающихся большим разнообразием форм. Он включает простейших, которые ведут различный образ жизни.

Большую часть составляют морские обитатели, но существуют и пресноводные микроорганизмы. Некоторые простейшие могут существовать в грунте, мхе торфяных болот и лесов. Реже встречаются паразитические представители, численность которых составляет чуть больше одного процента от остальных микроорганизмов.

Тип саркодовые постоянно изменяет внешний вид, так как происходит формирование псевдоподий (ложноножек). Несколько лет назад биологи объясняли изменчивость простейших отсутствием покрытия вокруг клетки, которое трудно было рассмотреть даже в оптический прибор.

Если использовать электронный микроскоп, то можно увидеть тончайшую мембрану, которая имеет фибриллярное строение. Плазмалемма саркодовых представителей формирует два слоя:

- наружную плотную эктоплазму;

- внутреннюю жидкую эндоплазму.

В течение жизненного цикла оба слоя легко взаимодействуют между собой, кроме того, клеточная мембрана способна разрушаться и восстанавливаться. По-видимому, такая изменчивость слоев плазмалеммы и отсутствие плотного покрытия объясняет неопределенность конфигурации тела саркодовых.

Часть микроорганизмов обладает внутренним или наружным скелетом в виде раковин. Передвижение простейшие осуществляют с помощью псевдоподий, или ложноножек. Они представляют собой отростки разной конфигурации и предназначены также для захвата пищи.

В питание микроорганизмов входят водоросли и обыкновенные простейшие, которые перевариваются вакуолями, образующимися в цитоплазме. Это пузырьки жидкости с пищеварительными ферментами, которые выделяет плазмалемма вокруг пищевых частиц.

У пресноводных микроорганизмов имеются органы выделения — сократительные вакуоли. Саркодовые делятся на 5 отрядов:

- Амебы.

- Раковинные амебы.

- Фораминиферы.

- Лучевики.

- Солнечники.

Первые 3 отряда относятся к корненожкам, а лучевики и солнечники рассматриваются не как отряды, а как подклассы.

Отряд корненожек

Самым простым микроорганизмом, относящимся к корненожкам, считаются голые амебы. Но особенно часто встречаются обыкновенные простейшие, или протей.

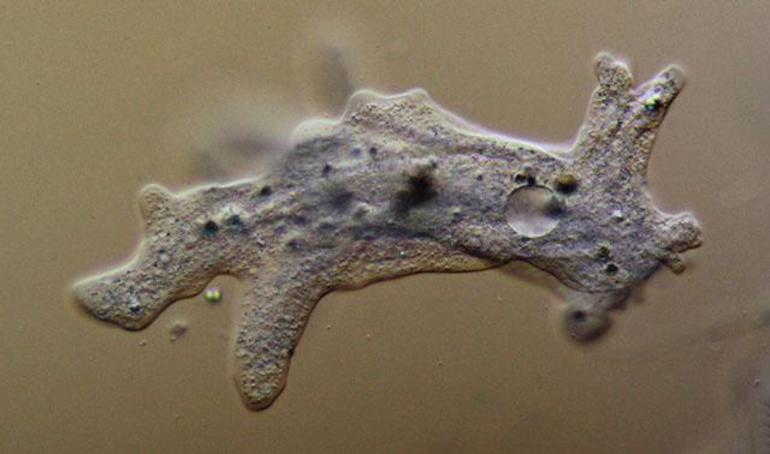

Амеба обыкновенная

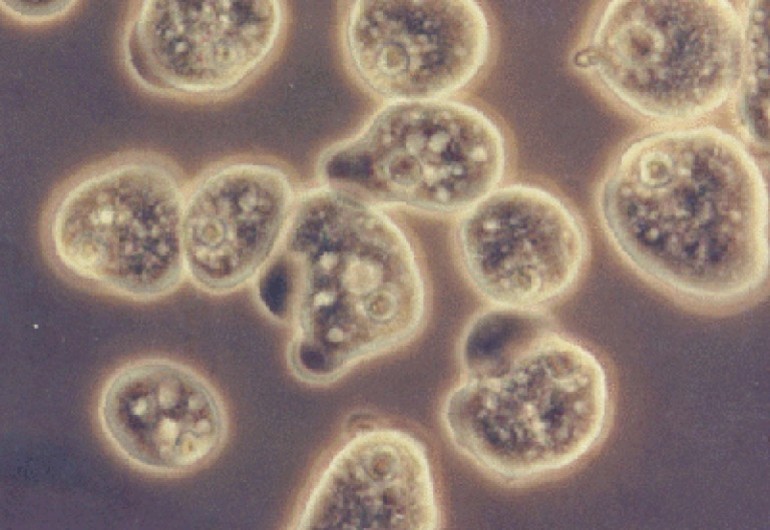

Обыкновенная амеба обитает в пресных водах, маленьких прудах и канавах с илистым дном, кроме того, микроорганизмы легко размножаются в условиях лаборатории. Это самый крупный представитель среди существующих простейших. Когда он передвигается, то может вырасти до 0,5 мм и его видно невооруженным глазом.

Если смотреть за амебой через микроскоп, то можно заметить несколько длинных ложноножек, напоминающих лопасти. Форма тела саркодовых постоянно изменяется, часть псевдоподий втягивается внутрь, а некоторые, наоборот, удлиняются. Ложноножки в нескольких точках закрепляются к почве, что помогает амебе передвигаться.

Если простейшее сталкивается с пищевой органикой, то оно обхватывает всю частицу и помещает ее внутрь плазмалеммы вместе с жидкостью. Так в теле образуются пузырьки с пищей, которые называют пищеварительными вакуолями, и в них происходит процесс переваривания органики.

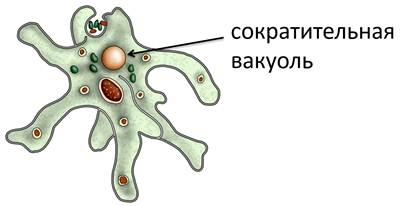

Кроме того, в цитоплазме обыкновенного простейшего периодически появляется прозрачный пузырек. Это сократительная вакуоль, которая выполняет для микроорганизма важные жизненные задачи. Она набирает в себя воду из цитоплазмы, увеличиваясь в размерах, а затем сокращается и выбрасывает ее через отверстие наружу.

Вся эта процедура происходит в течение 5—8 минут. В теле амебы количество органических и неорганических веществ выше, чем в окружающей жидкости, поэтому вода поступает в протоплазму микроорганизма. Благодаря сократительной вакуоли, ее избыток выбрасывается наружу. Если бы этого не происходило, то амеба просто растворилась бы в воде.

Вместе с жидкостью выделяются продукты обмена веществ, то есть сократительная вакуоль принимает участие в процессе выделения. С водой в микроорганизм поступает кислород, таким образом, органоид помогает простейшему организму дышать. Как и в любой клетке, в теле амебы находится ядро, которое практически не видно, поэтому для его обнаружения специалисты применяют красители.

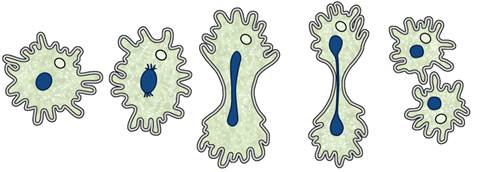

Размножение микроорганизма происходит единственным способом — это деление на две клетки при свободном передвижении. Оно происходит через центр ядра, которое разделяется на две половины. Периодичность этого процесса зависит от температуры обитания, питания и происходит один раз через 1—2 суток.

Паразитические микроорганизмы

Некоторые виды простейших могут вести паразитический образ жизни, поселившись в кишечнике позвоночных и беспозвоночных животных. У человека в кишечной полости обитают пять видов микроорганизмов. Четыре из них считаются безобидными, но пятый, который носит название дизентерийной амебы, может вызывать тяжелое заболевание — амебиаз.

Этот вид простейших представляет собой очень мелкие микроорганизмы (20—30 мк), которые живут в толстом кишечнике. Основной их характеристикой считается высокая подвижность. Амеба существует практически во всех уголках мира, но заболевание амебиаз встречается довольно редко, только в южных и теплых регионах.

Это объясняется тем, что наличие паразитического микроорганизма не всегда сопровождается заболеванием. В этом случае дизентерийная амеба выполняет функцию носительства, то есть она передвигается в кишечной среде, питается бактериями, но не вызывает патологических изменений. Но иногда микроорганизм активно начинает проникать в стенки кишечника.

Такое действие вызывает у человека тяжелую форму кровавого поноса. В этот период амеба меняет объект питания, начиная поедать красные кровяные клетки вместо бактерий. Если не пройти курс лечения, то амебиаз перейдет в хроническую форму, вызывая у человека сильное истощение.

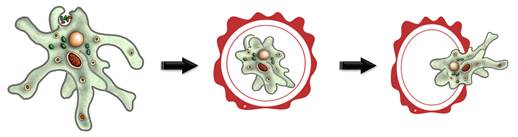

Дизентерийные микроорганизмы могут жить только в организме человека, а попадая в почву или воду, они сразу погибают. Заражение осуществляется непостоянными формами существования — цистами. Когда простейшие из толстого кишечника попадают в прямую кишку, то они меняют свою форму. Они втягивают ложноножки, выкидывают пищевые частицы и становятся круглыми, а эктоплазма образует тонкое, но прочное покрытие.

Этот процесс называется инцистирование. Особенностью этого момента считается деление ядра последовательно два раза, образуя характерные четырехъядерные цисты. В таком виде они с фекалиями выводятся наружу, где продолжают существовать в течение 2—3 месяцев. Если паразитическое простейшее попадает в организм человека, то оно эксцистируется.

Тело разделяется два раза, при этом ядро не затрагивается. В итоге образуются четыре одноядерных микроорганизма, которые приступают к активной жизнедеятельности. К паразитическим микроорганизмам относят и ротовую амебу, которая обитает в полости рта человека.

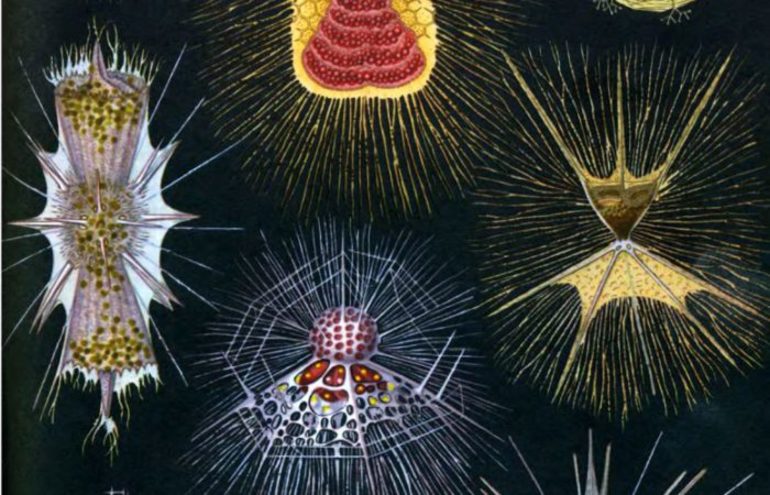

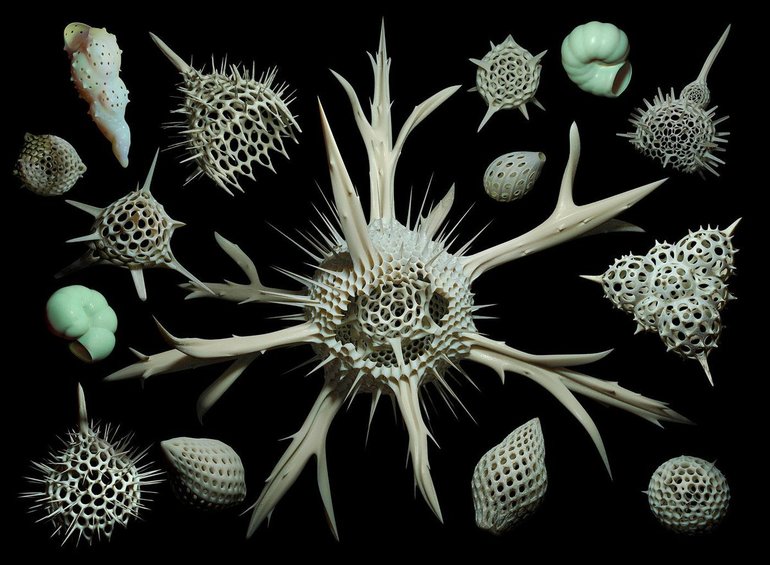

Подкласс лучевики

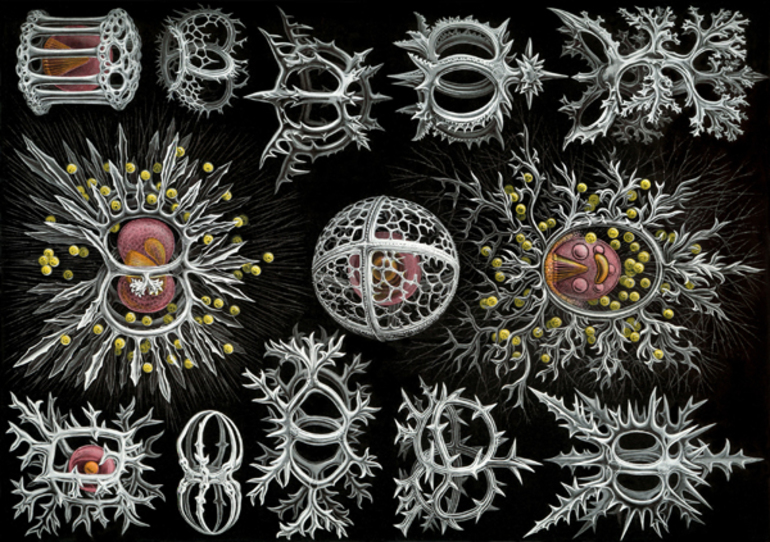

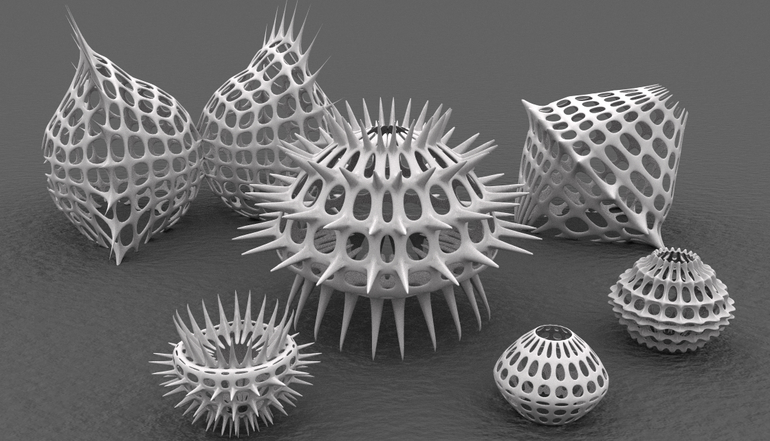

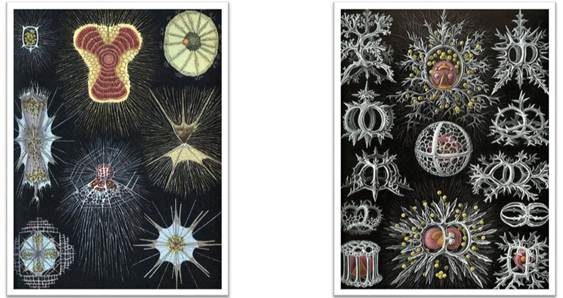

Самый многочисленный по числу видов морской подкласс в биологической систематике саркодовых составляют лучевики, или радиолярии. Он насчитывает более 7—8 тыс. видов. Лучевики относятся к планктонным организмам, которые в основном живут в морских водах тропических и субтропических зонах.

Размеры тела радиолярий колеблются в пределах от 50 мк до 1 мм и более. Существуют некоторые объединения саркодовых, обладающих гораздо крупным телом. Значительная часть радиолярий имеет форму сферы с характерной капсулой в центре. Это органическая мембрана, расположенная вокруг цитоплазмы с ядром.

Стенки капсулы обладают множеством отверстий, через которые происходит сообщение внутрикапсулярной плазмалеммы с экстракапсулярной. Мембрана, расположенная в центре тела, считается скелетным образованием, которое защищает плазмалемму с ядром. Довольно широкую зону у радиолярий образует эктоплазма, которая обладает многочисленными включениями.

Основная их масса — это слизь, образующая мощный слой. Кроме слизи, в цитоплазме лучевиков встречаются капли жира. Все эти образования облегчают саркодовые и помогают им свободно передвигаться в морском пространстве. У некоторых радиолярий внутри цитоплазмы встречаются одноклеточные водоросли из отряда панцирных жгутиковых.

Это доказывает процесс симбиоза простейших организмов с растительным миром. Водоросли в теле простейших получают питательные вещества и углекислый газ, который образуется в результате дыхания. Подкласс лучевиков делится на четыре отряда:

Все они отличаются типичными формами скелетных образований. Недостаточно изучены процессы размножения лучевиков, хотя ученые длительное время занимались исследованием этих простейших. Проблема в том, что радиолярии долго не живут в лабораторных условиях, поэтому не удается получить полные результаты.

Скелетное образование не позволяет им делиться на две части как в случае с амебами. Скорее всего, формирование зародышей с одним ядром у них происходит как при бесполом размножении фораминифер. Этот процесс у радиолярий требует продолжения дальнейших исследований.

Источник

Тип Саркожгутиконосцы. Класс Саркодовые

Урок 5. Беспозвоночные животные [биология 7 класс]

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Тип Саркожгутиконосцы. Класс Саркодовые»

Простейшие животные, которые относятся к типу Саркожгутиконосцы, устроены наиболее просто по сравнению с остальными типами, т.к. это наиболее древние простейшие. Данный тип представлен двумя классами: Саркодовые и Жгутиковые. Сегодня на уроке мы познакомимся с классом Саркодовые, или Корненожки.

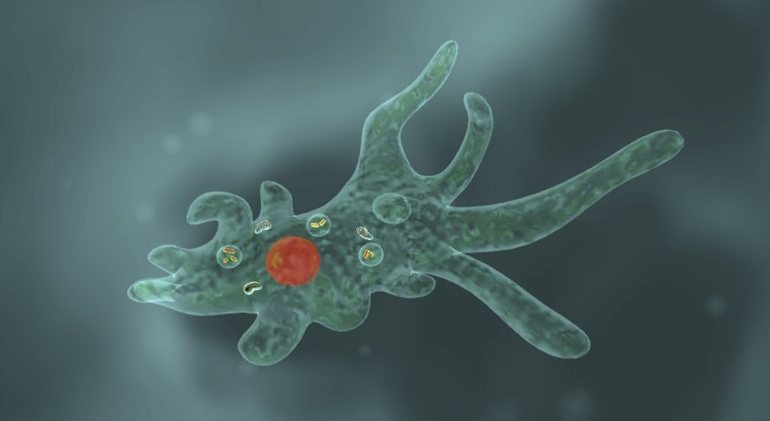

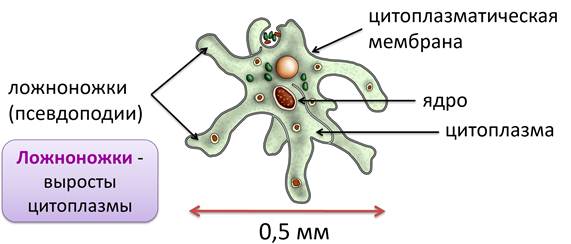

Со строением Корненожек познакомимся на примере амёбы обыкновенной, которая является представителем данного класса. Амёба – одна из крупных свободноживущих амёб. Живет она в пресных водоёмах. Амёбу можно увидеть невооружённым глазом, она имеет размеры примерно 0,5 мм. Тело амебы имеет все характерные для ядерной клетки особенности строения.

· Снаружи клетка покрыта цитоплазматической мембраной.

· Вся клетка заполнена цитоплазмой, в которой плавают ядро и органоиды.

· Амёба не имеет постоянной формы тела, т.к. её тело не покрыто плотной оболочкой.

· Она способна образовывать ложноножки, или псевдоподии. Они представляют собой выросты цитоплазмы. Благодаря ложноножкам амёба способна передвигаться. Если наблюдать под микроскопом за живой амебой, то можно заметить, что она образует несколько ложноножек, постоянно меняющих форму, часть их втягивается вовнутрь, часть удлиняется. Тело амебы как бы переливается в ложноножки, благодаря чему амеба как бы «перетекает» с одного места на другое. Перетекает с одного места на другое амёба очень медленно.

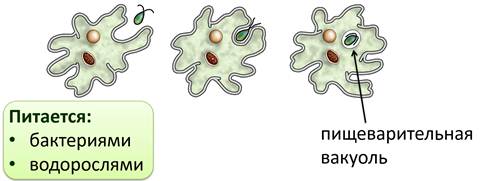

· Ложноножки также служат органоидами захвата пищи. Они обтекают частичку пищи, и она оказывается окружённой цитоплазматической мембраной. Образовавшийся замкнутый пузырек называется пищеварительной вакуолью. В ней происходит переваривание пищи. Пищеварительные вакуоли могут образовываться в любой части клетки. Питаются амёбы бактериями и мелкими водорослями.

· Непереваренные остатки пищи удаляются через цитоплазматическую мембрану в любой части клетки.

· Дыхание происходит всей поверхностью тела.

· Кроме пищеварительных вакуолей, в цитоплазме обычно отчётливо виден светлый пузырек, который то появляется, то исчезает. Это сократительная вакуоль. В вакуоль из цитоплазмы поступает вода, которая в неё накапливается и при комнатной температуре каждые 5-8 мин происходит сокращение вакуоли. Вместе с выводимой из тела амебы водой удаляются и продукты обмена веществ.

Когда амеба достигает определённых размеров, она приступает к размножению. Размножается амеба делением клетки надвое. Сначала делится ядро, а затем цитоплазма перетяжкой разделяется на две части. Так образуется две амебы. В благоприятных условиях деление происходит каждые 30 минут.

Как и все другие простейшие, при наступлении неблагоприятных условий амёба переходит в состояние цисты: клетка покрывается плотной оболочкой, и амёба переходит в состояние покоя. Когда условия становятся благоприятными, оболочка цисты растворяется, и амёба продолжает свою жизнедеятельность.

Кроме амёб, корненожками также являются раковинные амёбы. Как следует из названия, их тело покрыто защитной раковиной. Раковина однокамерная, из отверстия (устья) которой высовываются ложноножки. К раковинным амебам относятся, например, арцелла и диффлюгия. Эти микроорганизмы живут в пресных водоёмах.

Большинство видов корненожек обитают в морской воде.

Фораминиферы. Современные фораминиферы, как правило, мелкие – от 0,1 мм до 1 мм, а некоторые вымершие достигали до 20 см. Их тело покрыто известковой раковиной, из устья которой высовываются ложноножки. Раковина фораминифер имеет достаточно сложное строение и состоит из нескольких камер. Ложноножки выходят не только через устье, но и через многочисленные отверстия, которыми пронизана стенка раковины. Фораминиферы, отмирая, образуют осадочные породы, месторождения известняка.

Радиолярии, или лучевики, имеют раковину из кремнезёма и внутренний минеральный скелет в виде красивых образований. Радиальные лучи служат для укрепления ложноножек. Это одноклеточные, реже колониальные, простейшие.

Солнечники – простейшие, тело которых напоминает «солнышко», отсюда они и получили свое название. Могут достигать размеров до 1 мм. В отличие от радиолярий, они лишены минерального скелета. Обитают в пресных водах. Их легко заметить в канавах как крошечные шарики, парящие у дна.

Среди корненожек встречаются и паразитические виды. В организме человека живет пять видов паразитических амеб. Четыре вида являются безобидными для человека. Это, например, амёба ротовая, амёба кишечная. Они питаются бактериями, которые в огромном количестве населяют организм человека, и не оказывают никакого влияния на хозяина. Пятый вид – амёба дизентерийная – является возбудителем тяжелого заболевания – амёбиаза, или дизентерии (инфекционная болезнь, которая характеризуется воспалением стенок толстого кишечника).

Характерные особенности класса Саркодовые:

· Имеют одно ядро;

· Непостоянная форма тела;

· Отсутствие плотной оболочки;

· Органоиды движения – ложноножки;

· Тип питания – гетеротрофный;

· Способ питания – фагоцитоз и пиноцитоз;

· Размножение бесполое – деление клетки надвое.

Источник