- Научная электронная библиотека

- § 3.1.4. Строение клетки

- Характеристики эукариотических клеток, типы, части, метаболизм

- Общие характеристики

- Вечеринки (органеллы)

- ядро

- митохондрии

- хлоропласты

- Эндоплазматическая сеть

- Аппарат Гольджи

- Эукариотические организмы

- одноклеточный

- растения

- грибы

- животные

- Типы эукариотических клеток

- нейроны

- Мышечные клетки

- Хрящевые клетки

- Клетки крови

- метаболизм

- Различия с прокариотами

- размер

- Наличие органелл

- ядро

- Митохондрии и хлоропласты

- рибосомы

- цитоплазма

- Наличие клеточной стенки

- ДНК

- Процессы деления клеток

- цитоскелет

Научная электронная библиотека

§ 3.1.4. Строение клетки

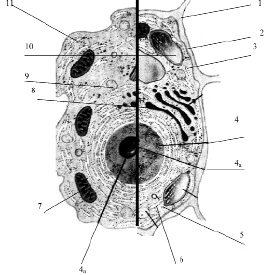

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение

количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

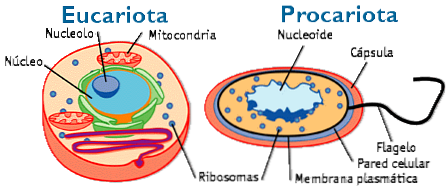

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

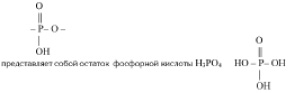

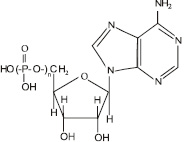

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

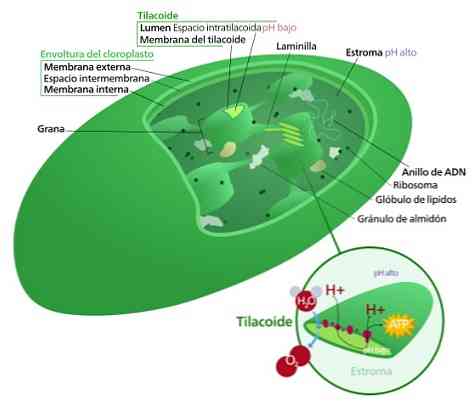

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

Источник

Характеристики эукариотических клеток, типы, части, метаболизм

эукариотические клетки являются структурными компонентами широкого ряда организмов, характеризующихся наличием клеток с ядром, ограниченным мембраной, и наличием набора органелл.

Среди наиболее выдающихся органелл эукариот — митохондрии, отвечающие за клеточное дыхание и другие пути, связанные с выработкой энергии, и хлоропласты, обнаруживаемые в растениях и отвечающие за процесс фотосинтеза..

Кроме того, существуют другие структуры, ограниченные мембранами, такие как аппарат Гольджи, эндоплазматическая сеть, вакуоли, лизосомы, пероксисомы и другие, которые являются уникальными для эукариот..

Организмы, которые являются частью эукариот, весьма неоднородны как по размеру, так и по морфологии. Группа включает в себя от одноклеточных простейших и микроскопических дрожжей до растений и крупных животных, обитающих в глубоком море.

Эукариоты отличаются от прокариот в основном наличием ядра и других внутренних органелл, в дополнение к высокой организации генетического материала. Можно сказать, что эукариоты гораздо сложнее в разных аспектах, как структурных, так и функциональных..

- 1 Общая характеристика

- 2 части (органеллы)

- 2.1 Core

- 2.2 Митохондрия

- 2.3 Хлоропласты

- 2.4 Эндоплазматическая сеть

- 2.5 аппарат Гольджи

- 3 Эукариотические организмы

- 3.1 Одноклеточный

- 3.2 Растения

- 3.3 Грибы

- 3.4 Животные

- 4 типа эукариотических клеток

- 4.1 Нейроны

- 4.2 Мышечные клетки

- 4.3 Хрящевые клетки

- 4.4 Клетки крови

- 5 Метаболизм

- 6 различий с прокариотами

- 6.1 Размер

- 6.2 Присутствие органелл

- 6.3 Core

- 6.4 ДНК

- 6.5 Процессы деления клеток

- 6.6 Цитоскелет

- 7 ссылок

Общие характеристики

Наиболее важными характеристиками, которые определяют эукариотическую клетку, являются: наличие определенного ядра с генетическим материалом (ДНК) внутри, субклеточные органеллы, которые выполняют конкретные задачи, и цитоскелет.

Таким образом, некоторые линии имеют особые характеристики. Например, у растений есть хлоропласты, большая вакуоль и толстая целлюлозная стенка. У грибов характерна стенка хитина. Наконец, у животных клеток есть центриоли.

Точно так же, среди простистов и грибов существуют одноклеточные эукариотические организмы..

Вечеринки (органеллы)

Одной из отличительных характеристик эукариот является наличие органелл или субклеточных компартментов, окруженных мембраной. Среди наиболее заметных у нас есть:

ядро

Ядро является наиболее заметной структурой в эукариотических клетках. Он ограничен двойной пористой липидной мембраной, которая обеспечивает обмен веществ между цитоплазмой и внутренним ядром ядра..

Это органелла, ответственная за координацию всех клеточных процессов, так как она содержит все необходимые инструкции в ДНК, что позволяет осуществлять огромное разнообразие процессов.

Ядро не является идеально сферической и статичной органеллой, в которой случайно распределена ДНК. Это структура исключительной сложности с различными компонентами, такими как ядерная оболочка, хроматин и ядрышко.

Есть также другие тела внутри ядра, такие как тела Кахала и тела PML (с англ .: промиелоцитарная лейкемия).

митохондрии

Митохондрии — это органеллы, окруженные двойной мембранной системой, которые встречаются как у растений, так и у животных. Количество митохондрий на клетку варьируется в зависимости от потребностей одного и того же: в клетках с высокими энергетическими потребностями количество относительно больше.

Метаболические пути, которые происходят в митохондриях: цикл лимонной кислоты, электронный транспорт и окислительное фосфорилирование, бета-окисление жирных кислот и расщепление аминокислот.

хлоропласты

Хлоропласты — это органеллы, типичные для растений и водорослей, которые имеют сложную мембранную систему. Наиболее важным является хлорофилл, зеленый пигмент, который непосредственно участвует в фотосинтезе.

Помимо реакций, связанных с фотосинтезом, хлоропласты могут генерировать АТФ, синтезировать аминокислоты, жирные кислоты и другие. Недавние исследования показали, что этот компартмент связан с производством веществ против патогенов..

Как и митохондрии, хлоропласты имеют свой генетический материал в форме круга. С эволюционной точки зрения этот факт является доказательством, подтверждающим теорию о возможном эндосимбиотическом процессе, который породил митохондрии и хлоропласты..

Эндоплазматическая сеть

Ретикулум представляет собой систему мембран, которая продолжается с ядром и распространяется по всей клетке в виде лабиринта..

Он делится на гладкий эндоплазматический ретикулум и шероховатый эндоплазматический ретикулум, в зависимости от наличия в нем рибосом. Грубый ретикулум в основном отвечает за синтез белков — благодаря закрепленным рибосомам. Гладкая, тем временем, связана с метаболическими путями липидов

Аппарат Гольджи

Он состоит из серии сплющенных дисков, называемых «цистернами Гольджи». Это связано с секрецией и модификацией белков. Он также участвует в синтезе других биомолекул, таких как липиды и углеводы..

Эукариотические организмы

В 1980 году исследователь Карл Воэз и его коллеги сумели установить связь между живыми существами, используя молекулярные методы. Благодаря серии новаторских экспериментов им удалось создать три области (также называемые «супер царствами»), оставив позади традиционное видение пяти царств..

По результатам Вёза мы можем классифицировать живые формы Земли на три заметные группы: Археи, Эубактерии и Эукарья.

В области Эукарья находятся организмы, которых мы знаем как эукариот. Это происхождение широко разнообразно и охватывает ряд организмов, как одноклеточных, так и многоклеточных..

одноклеточный

Одноклеточные эукариоты являются чрезвычайно сложными организмами, поскольку они должны обладать всеми типичными функциями эукариот в одной клетке. Простейшие исторически классифицируются как корневища, инфузории, жгутики и спорозои.

В качестве примера мы приводим эвглены: фотосинтезирующие виды, способные перемещаться через жгутик.

Есть также ресничные эукариоты, такие как знаменитая парамеция, принадлежащая к роду парамеций. Они имеют типичную форму обуви и двигаются благодаря наличию множества ресничек.

В этой группе есть также патогенные виды людей и других животных, такие как пол Trypanosoma. Эта группа паразитов характеризуется удлиненным телом и типичным жгутиком. Они являются причиной болезни Шагаса (Трипаносома Крузи) и сонная болезнь (Trypanosoma brucei).

Пол Plasmodium это возбудитель малярии или малярии у людей. Эта болезнь может быть смертельной.

Существуют также одноклеточные грибы, но наиболее выдающиеся характеристики этой группы будут описаны в последующих разделах..

растения

Вся большая сложность растений, которые мы наблюдаем ежедневно, относится к эукариотической линии, от трав и трав до комплексов и больших деревьев..

Клетки этих особей характеризуются наличием клеточной стенки, состоящей из целлюлозы, которая придает жесткость структуре. Кроме того, они имеют хлоропласты, которые содержат все биохимические элементы, необходимые для процесса фотосинтеза.

Растения представляют собой группу очень разнообразных организмов со сложными жизненными циклами, которые было бы невозможно охватить несколькими характеристиками..

грибы

Термин «гриб» используется для обозначения различных организмов, таких как плесень, дрожжи и особи, способные производить грибы..

В зависимости от вида можно размножаться половым или бесполым путем. В основном они характеризуются образованием спор: небольших скрытых структур, которые могут развиваться при адекватных условиях окружающей среды..

Вы можете подумать, что они похожи на растения, поскольку для обоих характерен сидячий образ жизни, то есть они не двигаются. Тем не менее, грибы не имеют хлоропластов и не обладают ферментативным механизмом, необходимым для проведения фотосинтеза..

Их диета гетеротрофна, как и у большинства животных, поэтому им следует искать источник энергии.

животные

Животные представляют собой группу из почти одного миллиона видов, внесенных в каталог и правильно классифицированных, хотя зоологи подсчитали, что реальная стоимость может приблизиться к 7 или 8 миллионам. Они представляют собой такую же разнообразную группу, как упомянутые выше.

Они характеризуются гетеротрофностью (они ищут свою еду) и обладают замечательной подвижностью, которая позволяет им двигаться. Для этой задачи у них есть ряд разнообразных механизмов передвижения, которые позволяют им передвигаться по земле, воде и воздуху..

По своей морфологии мы обнаружили невероятно разнородные группы. Хотя мы могли бы сделать деление на беспозвоночных и позвоночных, где отличительной чертой является наличие позвоночника и хорды..

У беспозвоночных есть порифера, книдарий, кольчатка, нематоды, плоские черви, членистоногие, моллюски и иглокожие. В то время как позвоночные включают в себя более известные группы, такие как рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающие.

Типы эукариотических клеток

Существует большое разнообразие эукариотических клеток. Хотя можно подумать, что самые сложные из них встречаются у животных и растений, это неверно. Наибольшая сложность наблюдается у простейших организмов, которые должны содержать все элементы, необходимые для жизни, заключенные в одну клетку..

Эволюционный путь, который привел к появлению многоклеточных организмов, привел к необходимости распределять задачи внутри человека, который известен как дифференциация клеток. Таким образом, каждая клетка отвечает за ряд ограниченных действий и имеет морфологию, которая позволяет ей выполнять.

В процессе слияния или оплодотворения гамет полученная зигота подвергается серии последующих клеточных делений, что приведет к образованию более 250 типов клеток..

У животных пути дифференцировки, по которым идет эмбрион, определяются сигналами, которые он получает из окружающей среды, и в значительной степени зависят от положения окружающей среды в развивающемся организме. Среди наиболее известных типов клеток у нас есть:

нейроны

Нейроны или специализированные клетки в нервной проводимости, которые являются частью нервной системы.

Мышечные клетки

Клетки скелетных мышц, которые имеют сократительные свойства и выстроены в сеть нитей. Они позволяют типичные движения животных, такие как бег или ходьба.

Хрящевые клетки

Хрящевые клетки специализируются на поддержке. По этой причине они окружены матрицей, которая представляет коллаген.

Клетки крови

Клеточные компоненты крови — это эритроциты и лейкоциты и тромбоциты. Первые имеют форму диска, лишены ядра, когда они созревают и имеют функцию транспорта гемоглобина. Белые клетки крови участвуют в иммунном ответе, а тромбоциты — в процессе свертывания крови..

метаболизм

Эукариоты представляют ряд метаболических путей, таких как гликолиз, пути пентозофосфатов, бета-окисление жирных кислот, среди прочего, организованных в определенных клеточных компартментах. Например, АТФ генерируется в митохондриях.

Растительные клетки обладают характерным метаболизмом, поскольку у них есть ферментативный механизм, необходимый для поглощения солнечного света и выработки органических соединений. Этот процесс является фотосинтезом и превращает их в автотрофные организмы, которые могут синтезировать энергетические компоненты, требуемые их метаболизмом.

Растения имеют специфический путь, называемый глиоксилатным циклом, который происходит в глиоксисоме и отвечает за превращение липидов в углеводы..

Животные и грибы характеризуются гетеротрофностью. Эти линии не могут производить свою собственную еду, поэтому они должны активно искать ее и деградировать.

Различия с прокариотами

Принципиальное различие между эукариотом и прокариотом заключается в наличии ядра, отграниченного мембраной и определенного в первой группе организмов..

Мы можем прийти к такому выводу, изучив этимологию обоих терминов: прокариот происходит от корней профессионал что означает «до» и ядро клетки который является ядром; в то время как эукариот относится к наличию «истинного ядра» (Евросоюз что означает «правда» и ядро клетки что означает ядро)

Однако мы находим одноклеточные эукариоты (то есть весь организм представляет собой одну клетку) как известные парамеций или дрожжи. Точно так же мы находим многоклеточные эукариотические организмы (состоящие из более чем одной клетки), такие как животные, включая людей.

По данным окаменелостей удалось сделать вывод, что эукариоты произошли от прокариот. Поэтому логично предположить, что обе группы имеют сходные характеристики, такие как наличие клеточной мембраны, общие метаболические пути, среди других. Наиболее заметные различия между обеими группами будут описаны ниже:

размер

Обычно эукариотические организмы больше по размеру, чем прокариоты, так как они намного сложнее и содержат больше клеточных элементов.

В среднем диаметр прокариота составляет от 1 до 3 мкм, а у эукариотической клетки — от 10 до 100 мкм. Хотя есть заметные исключения из этого правила.

Наличие органелл

В прокариотических организмах нет структур, отграниченных клеточной мембраной. Это очень просто и не хватает этих внутренних органов.

Обычно единственные мембраны, которыми обладают прокариоты, ответственны за разграничение организма с внешней средой (обратите внимание, что эта мембрана также присутствует у эукариот).

ядро

Как упоминалось выше, наличие ядра является ключевым элементом для различения обеих групп. У прокариот генетический материал не ограничен ни одним типом биологической мембраны.

Напротив, эукариоты представляют собой клетки со сложной внутренней структурой и, в зависимости от типа клеток, представляют конкретные органеллы, которые были подробно описаны в предыдущем разделе. Эти клетки обычно представляют одно ядро с двумя копиями каждого гена — как в большинстве клеток человека.

У эукариот ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) высокоорганизована на разных уровнях. Эта длинная молекула связана с белками, называемыми гистонами, и уплотняется до такого уровня, что она может проникать в небольшое ядро, которое можно наблюдать в определенной точке клеточного деления в виде хромосом..

Прокариоты не имеют этих сложных уровней организации. Обычно генетический материал представлен в виде единой кольцевой молекулы, которая может прилипать к биомембране, окружающей клетку..

Однако молекула ДНК распределена не случайно. Хотя генетический материал не обернут в мембрану, он находится в области, называемой нуклеоидом.

Митохондрии и хлоропласты

В конкретном случае митохондрий, это клеточные органеллы, где находятся белки, необходимые для процессов клеточного дыхания. Прокариоты — которые должны содержать эти ферменты для окислительных реакций — закреплены в плазматической мембране.

Аналогичным образом, в том случае, когда прокариотический организм является фотосинтезирующим, процесс осуществляется в хроматофорах..

рибосомы

Рибосомы являются структурами, ответственными за трансляцию РНК-мессенджера в белки, которые кодирует молекула. Их довольно много, например, обычная бактерия, такая как Кишечная палочка, может владеть до 15 000 рибосом.

Вы можете выделить две единицы, которые образуют рибосому: мажор и минор. Прокариотическое происхождение характеризуется присутствием 70S рибосом, состоящих из большой 50S субъединицы и небольшой 30S субъединицы. Наоборот, у эукариот они состоят из большой субъединицы 60S и небольшой субъединицы 40S.

У прокариот рибосомы разбросаны по цитоплазме. В то время как у эукариот они прикреплены к мембранам, как в грубой эндоплазматической сети.

цитоплазма

Цитоплазма у прокариотических организмов имеет в основном зернистый вид благодаря наличию рибосом. У прокариот синтез ДНК происходит в цитоплазме.

Наличие клеточной стенки

Как прокариотические, так и эукариотические организмы отграничены от внешней среды двойной биологической мембраной липидной природы. Однако клеточная стенка представляет собой структуру, которая окружает клетку и которая присутствует только в прокариотической линии, у растений и у грибов..

Эта стена жесткая, и наиболее интуитивно понятная общая функция — защитить клетку от стресса окружающей среды и возможных осмотических изменений. Однако на уровне композиции эта стена совершенно различна в этих трех группах..

Стенка бактерий состоит из соединения, называемого пептидоглюкан, образующего два структурных блока, связанных связями типа β-1,4: N-ацетилглюкозамин и N-ацетилмурамовая кислота..

У растений и грибов — обоих эукариот — состав стенки также различен. В первую группу входит целлюлоза, полимер, образованный повторяющимися единицами сахара глюкозы, в то время как грибы имеют стенки из хитина и других элементов, таких как гликопротеины и глюканы. Обратите внимание, что не все грибы имеют клеточную стенку.

ДНК

Генетический материал между эукариотами и прокариотами различается не только по способу его уплотнения, но и по структуре и количеству..

Прокариоты характеризуются низким содержанием ДНК, от 600 000 пар оснований до 8 миллионов. То есть они могут кодировать от 500 до нескольких тысяч белков.

Интроны (последовательности ДНК, которые не кодируют белки и не нарушают гены) присутствуют у эукариот, а не у прокариот.

Горизонтальный перенос генов является значительным процессом у прокариот, тогда как у эукариот он практически отсутствует.

Процессы деления клеток

В обеих группах объем клеток становится больше, пока не достигнет адекватного размера. Эукариоты осуществляют деление с помощью сложного процесса митоза, в результате которого образуются две дочерние клетки одинакового размера..

Функция митоза состоит в том, чтобы обеспечить соответствующее количество хромосом после каждого деления клетки.

Исключением из этого процесса является клеточное деление дрожжей, особенно рода сахаромицеты, где деление приводит к образованию дочерней клетки меньшего размера, так как она формируется с помощью «выпуклости».

Прокариотические клетки не приводят к клеточному делению из-за митоза — неотъемлемого следствия отсутствия ядра. В этих организмах деление происходит бинарным делением. Таким образом, клетка растет и делится на две равные части.

Есть определенные элементы, которые участвуют в делении клеток у эукариот, такие как центромеры. В случае прокариот аналогов им нет, и только несколько видов бактерий обладают микротрубочками. Размножение полового типа часто встречается у эукариот и редко встречается у прокариот..

цитоскелет

Эукариоты имеют очень сложную организацию на уровне цитоскелета. Эта система состоит из трех типов филаментов, классифицированных по диаметру в микрофиламентах, промежуточных филаментах и микротрубочках. Кроме того, есть белки с моторными свойствами, связанные с этой системой.

Эукариоты представляют серию пролонгаций, которые позволяют клетке перемещаться в окружающей среде. Это жгутики, форма которых напоминает кнут, а у эукариот и прокариот движение различно. Реснички короче и обычно присутствуют в большом количестве.

Источник