Экология СПРАВОЧНИК

Информация

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ

Жизнь в своей основе есть процесс, связанный с превращением и потреблением энергии. Для передвижения, роста и поддержания физико-биологических параметров жизни (температура тела, солевой баланс, дыхание, кровообращение) живым организмам необходима энергия. Поэтому все разнообразие проявлений жизни сопровождается превращениями энергии. Живые организмы сами не создают энергию, они лишь превращают один вид энергии в другой ( первый закон термодинамики).Сложная работа клеток и органов сопровождается потерями энергии из организмов, так как при любом совершении работы часть энерх ии переходит в тепловую форму и рассеивается в окружающую среду. Поэтому любой организм может функционировать лишь до тех пор, пока существует поток энергии извне. Энергия соответствующего вида поступает организмам из окружающей среды, поэтому все живые существа представляют собой открытые системы.[ . ]

Все остальные живые организмы-гетеротрофы, не содержащие в своем составе фотосинтезирующие клетки и не способные синтезировать органическое вещество из неорганических соединений, живут за счет запасенной растениями- продуцентами энергии ООЛНЦа, поступающей с пищей в форме энергии химической связи органического всщсствз.[ . ]

Такой организм живет, существует, только пока через него непрерывным потоком проходят все новые частицы ьещестза к присущая им энергия. Поступающие из окружающей среды разнообразные вещества (пища) подвергаются в организме глубоким превращениям и становятся подобными соединениям, входящими в состав живого тела. При этом в организме протекают две группы процессов. Процессы ассимиляции- это те процессы, в результате которых полученные извне вещества превращаются в вещества самого организма; процессы диссимиляции- распад веществ с выделением энергии, необходимой для функционирования организма. Процессы ассимиляции и диссимиляции, синтеза и распада в организме переплетены и связаны между собой и составляют суть обмена веществ, лежащего б основе жизни. Следовательно, вещества живого организма не остаются неизменными, они разлагаются с выделением энергии, их замещают вновь ассимилированные соединения, а возникшие при разложении продукты распада выделяются во внешнюю среду.[ . ]

Отдельные реакции, протекающие в живом организме в процессе обмена веществ, сравнительно просты и однообразны. Эго хорошо известные химикам реакции окисления, восстановления, гидролиза, альдольной конденсации, разрыва углеродной связи и т. п. Специфическим для живой материи является то, что в ней отдельные реакции определенным образом организованы во времени, согласованы между собой в целостную систему, обусловливающую единство двух противоположных процессов — ассимиляции и диссимиляции, и в своей совокупности направлены на постоянное самовосстановление и самосохранение всего живого организма. В основе такой организации химических реакций в процессе обмена веществ лежит согласованность скоростей отдельных реакций, обеспечивающаяся каталитическим действием специфических белков-ферментов i от латинского — брожение, закваска), каждый из которых обусловливает протекание определенных процессов с большой скоростью в совершенно определенном направлении. Поэтому в каждом живом теле имеется целый набор ферментов, необходимых для осуществления обмена веществ в целом.[ . ]

Улавливание солнечной энергии и превращение ее в различные формы в организмах осуществляется клетками. С точки зрения возможностей превращать энергию в различные формы клетки можно разделить на два типа: фотосинтезирующие клетки и клетки не способные к фотосинтезу.[ . ]

Зеленые растения — автотрофные организмы, получают внешшою энергию, необходимую для своей жизнедеятельности, непосредственно в форме солнечного света. Благодаря содержанию в своем составе фотосинтезирующих клеток, зеленые растения сами способны преобразовать энергию света в энергию химической связи -связи в единственную форму энергии, которая приемлема для живых организмов.[ . ]

Первые клетки, способные использовать энергию солнечного света, появились на Земле примерно 3 млрд. лет тому назад. Очевидно, первые организмы были гетеротрофными, получающими энергию путем бескислородного (анаэробного) расщепления органических соединений. На заре жизни в атмосфере Земли не было свободного кислорода. Появление организмов, способных к фотосинтезу, привело к выделению в атмосферу и воду кислорода. Потребовалось еще около 1,5 млрд. лет для насыщения атмосферы Земли кислородом и возникновения аэробных клеток. В присутствии кислорода стало возможным кислородное (аэробное) расщепление органических веществ, при котором получается во много раз больше энергии, чем при бескислородном.[ . ]

Фотосинтез представляет собой совокупность процессов синтеза, необходимых для функционирования клетки органических веществ (биосинтез), за счет энергии солнечного света. Суммарный процесс фотосинтеза включает в себя поглощение и улавливание световой энергии, превращение ее в химическую энергию и запасание этой химической энергии в конечных продуктах фотосинтеза. Способностью к фотосинтезу обладают клетки зеленых растений, одноклеточных водорослей и некоторых бактерий.[ . ]

В процессах фотосинтеза два широко распространенных соединения — диоксид углерода и водя образуют глюкозу, один из простых сахаров. При этом часть поступающей солнечной энергии преобразуется и пеосходит на качественную болсс высокую ступень, трансформируясь в органическое вещество, представляющее собой более концентрированную форму энергии, чем солнечный свет.[ . ]

В процессах фотосинтеза различают световую и темновую фазы. В световой фазе происходит улавливание и преобразование энергии солнечного света в энергию химических связей органических соединений — в форму, пригодную для использования в процессах биосинтеза.[ . ]

Источник

Чем питались первые живые организмы на Земле?

На тему возникновения жизни на нашей планете до сих пор ведутся множественные споры. Ученые выдвигают всевозможные теории, например, что живые организмы появились сами собой или попали на Землю из космического пространства. Однако в любом случае для существования и дальнейшего развития им нужно было чем-то питаться.

Какими были первые живые организмы?

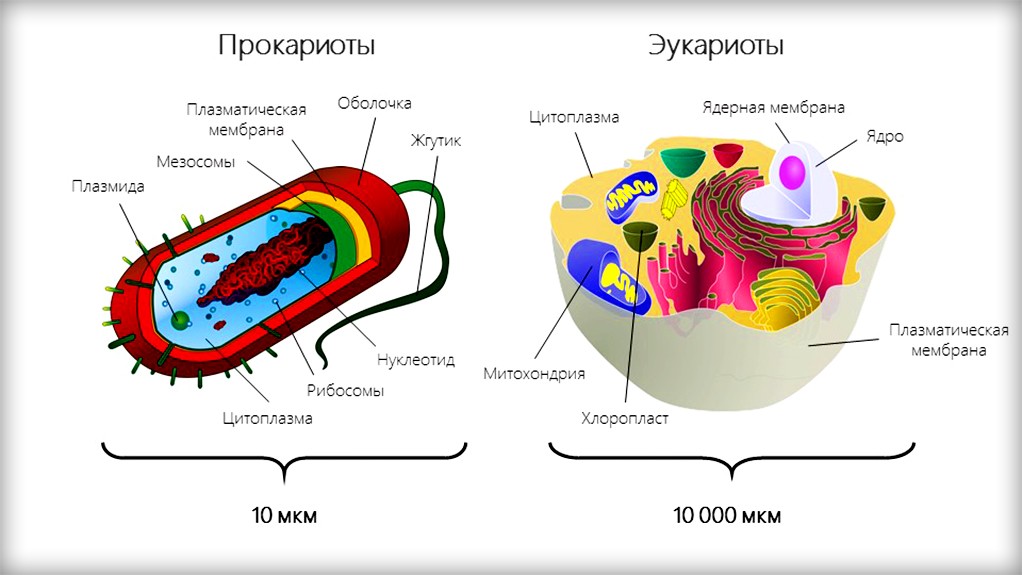

Первыми живыми организмами на нашей планете были прокариоты (либо доядерные). Это одноклеточные организмы, характерной особенностью которых является отсутствие ядра и прочих внутренних органоидов. Полной их противоположностью являются эукариоты, в клетках которых есть ядра и те или иные компоненты (органеллы).

История жизни на Земле началась с появления первого живого существа – от 3,7 до 4,1 миллиардов лет назад по различным данным. С этого же момента ведется и отсчет эволюции жизни.

Прокариоты представлены двумя доменами: бактериями и археями. Точный период их появления спорен, так как у первых организмов не было твердых оболочек. Ученым приходится опираться лишь на химические следы жизни. Они обнаружены в горных породах. По одной из версий организмы возникли в горячих источниках, богатых питательными веществами.

Результатом эволюции стали бактерии и цианобактерии. Они представляли собой тонкий слой слизи на морском дне. Домен археев раньше тоже причисляли к бактериям. Но позже выяснилось, что они имеют свои отличительные особенности и эволюционировали отдельно.

Чем питались прокариоты?

Одним из ключевых свойств живого организма является метаболизм – обмен веществ.

По типу питания первые живые организмы на Земле были гетеротрофами. Это значит, что в качестве источника пищи прокариоты использовали готовые органические соединения, содержащиеся в окружающей среде (в растворенном виде).

Также для них характерен безкислородный (анаэробный) тип обмена веществ, поскольку в тот период свободного кислорода в атмосфере нашей планеты не было. Питательные вещества поглощались доядерными организмами осмотрофным способом – то есть, путем транспортировки пищи через поверхностные компоненты клетки.

Откуда, в таком случае, бралась органика, если ее никто не производил? Органические соединения – это класс химических веществ; почти все соединения, в которых присутствует углерод. Они считаются самыми распространенными в природе.

Образование органики вне живых организмов называют абиогенезом. Это, в то же время, одна из теорий зарождения жизни на Земле. Проще говоря, из неорганических (неживых) веществ начали формироваться органические. Произошло это, вероятно, под действием различных факторов.

К ним относят активное ультрафиолетовое излучение, ведь защитного озонового слоя еще не существовало. Также большое влияние имела энергия, которая появлялась от радиоактивного распада, молний, тепловых источников. Много органики выделялось в ходе извержения вулканов.

Другим был и состав воздуха. Происходили активные реакции всех этих веществ между собой, в результате которых появились первые простые органические соединения. Оказавшись в воде, они продолжали свое превращение, но уже в более сложные цепочки. Ученые даже присвоили специальное название океаническим водам, покрывающим Землю – «первичный бульон».

Первые живые организмы на Земле, которые были представлены доядерными одноклеточными, питались органическими веществами, имеющимися в природе. Образовывались они абиогенным путем – из неорганических веществ под влиянием различных источников энергии. Непосредственно процесс питания у прокариотов был осмотрофным. Пищу в растворенном виде они поглощали через стенки своих клеток.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Биосфера. Способы питания живых организмов. Принципы Эволюции

Биосфера — оболочка земли, в пределах которой существует жизнь.

Состоит из биотических и абиотических компонентов природы.

Состав Биосферы:

1) Нижняя часть.

2) Воды.

3) Донная плёнка.

4) Тонкий наземный слой.

5) Мощный подземный слой.

Условия существования Биосферы:

1. Достаточное количество кислорода (21%) и углекислого газа.

2. Достаточное количество света.

3. Достаточное количество жидкой воды.

4. Благоприятная температура.

5. Прожиточный минимум минеральных веществ.

6. Нормальная солёность среды.

Жизнь, как устойчивое планетарное явление, возможна лишь тогда, когда она имеет разные уровни. Жизнь складывается из разнообразных живых существ на планете. Каждое живое существо состоит из живого вещества (клетка). Клетки по строению и составу сходны с минералами и горными породами, и это подтверждает единство природы.

Живое вещество бывает однородное-природное тело — обладающее одинаковым химическим составом и физическими свойствами, и неоднородное-природное тело — обладающее различным химическим составом и физическими свойствами.

Клетки организма бывают:

1) Соматические — все кроме половых.

2) Репродуктивные — половые.

Организмы в Биосфере связаны друг с другом через питание.

СПОСОБЫ ПИТАНИЯ:

— Автотрофы — способные из неорганических веществ синтезировать органические (бактерии).

их делят на:

1) Фототрофы.

2) Хемотрофы.

— Гетеротрофы — Используют готовые органические вещества, созданные другими организмами.

1) Хищники.

2) Паразиты и кровососы.

3) Падальщики.

— Миксотрофы — смешанный тип питания.

ЭВОЛЮЦИЯ.

Эволюция-необратимый исторический процесс развития природы, при котором живые организмы приспосабливаются к условиям окружающей среды.

Принципы Эволюции:

1) Избыточное потомство — любая биологическая особь в состоянии дать большее потомство, чем необходимо для простого воспроизведения родителей.

2) Борьба за существование — все живые организмы взаимодействуют друг с другом и со средой обитания.

Среда обитания — не только пища и условия обитания, но также конкуренты и хищники, поэтому выживает сильнейший.

3) Некоторые существенные различия у особей одного вида.

4) Наследственность — по наследству передаются не только внешние и внутренние особенности организма, но и заболевания, поэтому выживает тот, у кого более благоприятные наследственные признаки.

Жизнь на нашей планете воплощается во множестве форм и на разных уровнях, но, принципиально важно то, что она едина.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ

Жизнь в своей основе есть процесс, связанный с превращением и потреблением энергии. Для передвижения, роста и поддержания физико-биологических параметров жизни (температура тела, солевой баланс, дыхание, кровообращение) живым организмам необходима энергия. Поэтому все разнообразие проявлений жизни сопровождается превращениями энергии. Живые организмы сами не создают энергию, они лишь превращают один вид энергии в другой ( первый закон термодинамики).Сложная работа клеток и органов сопровождается потерями энергии из организмов, так как при любом совершении работы часть энерх ии переходит в тепловую форму и рассеивается в окружающую среду. Поэтому любой организм может функционировать лишь до тех пор, пока существует поток энергии извне. Энергия соответствующего вида поступает организмам из окружающей среды, поэтому все живые существа представляют собой открытые системы.[ . ]

Все остальные живые организмы-гетеротрофы, не содержащие в своем составе фотосинтезирующие клетки и не способные синтезировать органическое вещество из неорганических соединений, живут за счет запасенной растениями- продуцентами энергии ООЛНЦа, поступающей с пищей в форме энергии химической связи органического всщсствз.[ . ]

Такой организм живет, существует, только пока через него непрерывным потоком проходят все новые частицы ьещестза к присущая им энергия. Поступающие из окружающей среды разнообразные вещества (пища) подвергаются в организме глубоким превращениям и становятся подобными соединениям, входящими в состав живого тела. При этом в организме протекают две группы процессов. Процессы ассимиляции- это те процессы, в результате которых полученные извне вещества превращаются в вещества самого организма; процессы диссимиляции- распад веществ с выделением энергии, необходимой для функционирования организма. Процессы ассимиляции и диссимиляции, синтеза и распада в организме переплетены и связаны между собой и составляют суть обмена веществ, лежащего б основе жизни. Следовательно, вещества живого организма не остаются неизменными, они разлагаются с выделением энергии, их замещают вновь ассимилированные соединения, а возникшие при разложении продукты распада выделяются во внешнюю среду.[ . ]

Отдельные реакции, протекающие в живом организме в процессе обмена веществ, сравнительно просты и однообразны. Эго хорошо известные химикам реакции окисления, восстановления, гидролиза, альдольной конденсации, разрыва углеродной связи и т. п. Специфическим для живой материи является то, что в ней отдельные реакции определенным образом организованы во времени, согласованы между собой в целостную систему, обусловливающую единство двух противоположных процессов — ассимиляции и диссимиляции, и в своей совокупности направлены на постоянное самовосстановление и самосохранение всего живого организма. В основе такой организации химических реакций в процессе обмена веществ лежит согласованность скоростей отдельных реакций, обеспечивающаяся каталитическим действием специфических белков-ферментов i от латинского — брожение, закваска), каждый из которых обусловливает протекание определенных процессов с большой скоростью в совершенно определенном направлении. Поэтому в каждом живом теле имеется целый набор ферментов, необходимых для осуществления обмена веществ в целом.[ . ]

Улавливание солнечной энергии и превращение ее в различные формы в организмах осуществляется клетками. С точки зрения возможностей превращать энергию в различные формы клетки можно разделить на два типа: фотосинтезирующие клетки и клетки не способные к фотосинтезу.[ . ]

Зеленые растения — автотрофные организмы, получают внешшою энергию, необходимую для своей жизнедеятельности, непосредственно в форме солнечного света. Благодаря содержанию в своем составе фотосинтезирующих клеток, зеленые растения сами способны преобразовать энергию света в энергию химической связи -связи в единственную форму энергии, которая приемлема для живых организмов.[ . ]

Первые клетки, способные использовать энергию солнечного света, появились на Земле примерно 3 млрд. лет тому назад. Очевидно, первые организмы были гетеротрофными, получающими энергию путем бескислородного (анаэробного) расщепления органических соединений. На заре жизни в атмосфере Земли не было свободного кислорода. Появление организмов, способных к фотосинтезу, привело к выделению в атмосферу и воду кислорода. Потребовалось еще около 1,5 млрд. лет для насыщения атмосферы Земли кислородом и возникновения аэробных клеток. В присутствии кислорода стало возможным кислородное (аэробное) расщепление органических веществ, при котором получается во много раз больше энергии, чем при бескислородном.[ . ]

Фотосинтез представляет собой совокупность процессов синтеза, необходимых для функционирования клетки органических веществ (биосинтез), за счет энергии солнечного света. Суммарный процесс фотосинтеза включает в себя поглощение и улавливание световой энергии, превращение ее в химическую энергию и запасание этой химической энергии в конечных продуктах фотосинтеза. Способностью к фотосинтезу обладают клетки зеленых растений, одноклеточных водорослей и некоторых бактерий.[ . ]

В процессах фотосинтеза два широко распространенных соединения — диоксид углерода и водя образуют глюкозу, один из простых сахаров. При этом часть поступающей солнечной энергии преобразуется и пеосходит на качественную болсс высокую ступень, трансформируясь в органическое вещество, представляющее собой более концентрированную форму энергии, чем солнечный свет.[ . ]

В процессах фотосинтеза различают световую и темновую фазы. В световой фазе происходит улавливание и преобразование энергии солнечного света в энергию химических связей органических соединений — в форму, пригодную для использования в процессах биосинтеза.[ . ]

Источник