- Энергетический обмен

- Энергия в клетке. Использование и хранение

- Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых организмов. Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание

- Содержание:

- Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых организмов

- Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь

- Стадии энергетического обмена

- Брожение и дыхание

- Брожение

- Дыхание

Энергетический обмен

Обмен веществ

Обмен веществ (метаболизм) складывается из процессов расщепления и синтеза — диссимиляции и ассимиляции, постоянно протекающих в организме. Чтобы жизнь продолжалась, количество поступающей энергии должно превышать (или как минимум равняться) количеству расходуемой энергии, поэтому диссимиляция и ассимиляция поддерживают определенный баланс друг с другом.

Энергетический обмен

Энергетический обмен (диссимиляция — от лат. dissimilis ‒ несходный) — обратная ассимиляции сторона обмена веществ, совокупность реакций, которые приводят к высвобождению энергии химических связей. Это реакции расщепления жиров, белков, углеводов, нуклеиновых кислот до простых веществ.

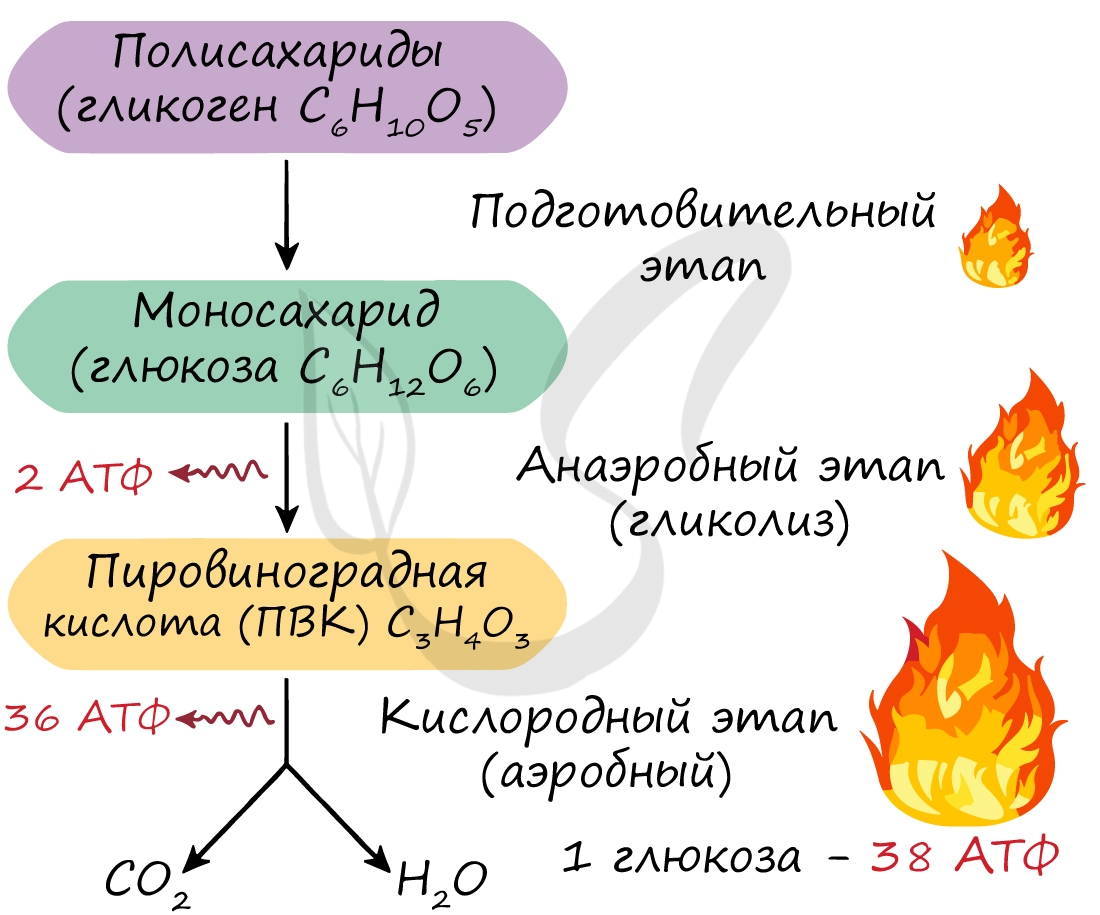

Возможно три этапа диссимиляции: подготовительный, анаэробный и аэробный. Среда обитания определяет количество этапов диссимиляции. Их может быть три, если организм обитает в кислородной среде, и два, если речь идет об организме, обитающем в бескислородной среде (к примеру, в кишечнике).

Обсудим этапы энергетического обмена более подробно:

- Подготовительный этап

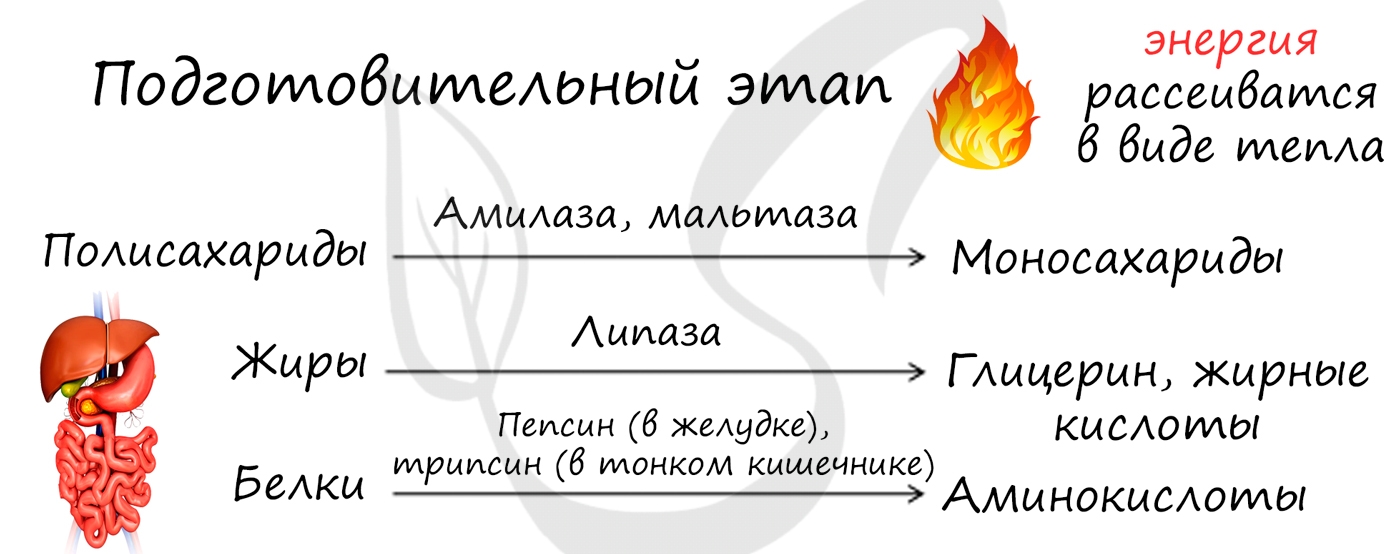

Подготовительный этап осуществляется ферментами в ЖКТ. В результате действия ферментов сложные вещества превращаются в более простые: полимеры распадаются на мономеры. Это сопровождается разрывом химических связей и выделением энергии, большая часть которой рассеивается в виде тепла.

Под действием ферментов белки расщепляются на аминокислоты, жиры — на глицерин и жирные кислоты, сложные углеводы — до простых сахаров.

Этот этап является последним для организмов-анаэробов, обитающих в условиях, где кислород отсутствует. На этапе гликолиза происходит расщепление молекулы глюкозы: образуется 2 молекулы АТФ и 2 молекулы пировиноградной кислоты (ПВК). Происходит данный этап в цитоплазме клеток.

Кислородный этап (аэробный)

Этот этап доступен только для аэробов — организмов, живущих в кислородной среде. Из каждой молекулы ПВК, образовавшейся на этапе гликолиза, синтезируется 18 молекул АТФ — в сумме с двух ПВК выход составляет 36 молекул АТФ.

Таким образом, суммарно с одной молекулы глюкозы можно получить 38 АТФ (гликолиз + кислородный этап).

Кислородный этап протекает на кристах митохондрий (складках, выпячиваниях внутренней мембраны), где наибольшая концентрация окислительных ферментов. Главную роль в этом процессе играет так называемый цикл Кребса, который подробно изучает биохимия.

АТФ — аденозинтрифосфорная кислота

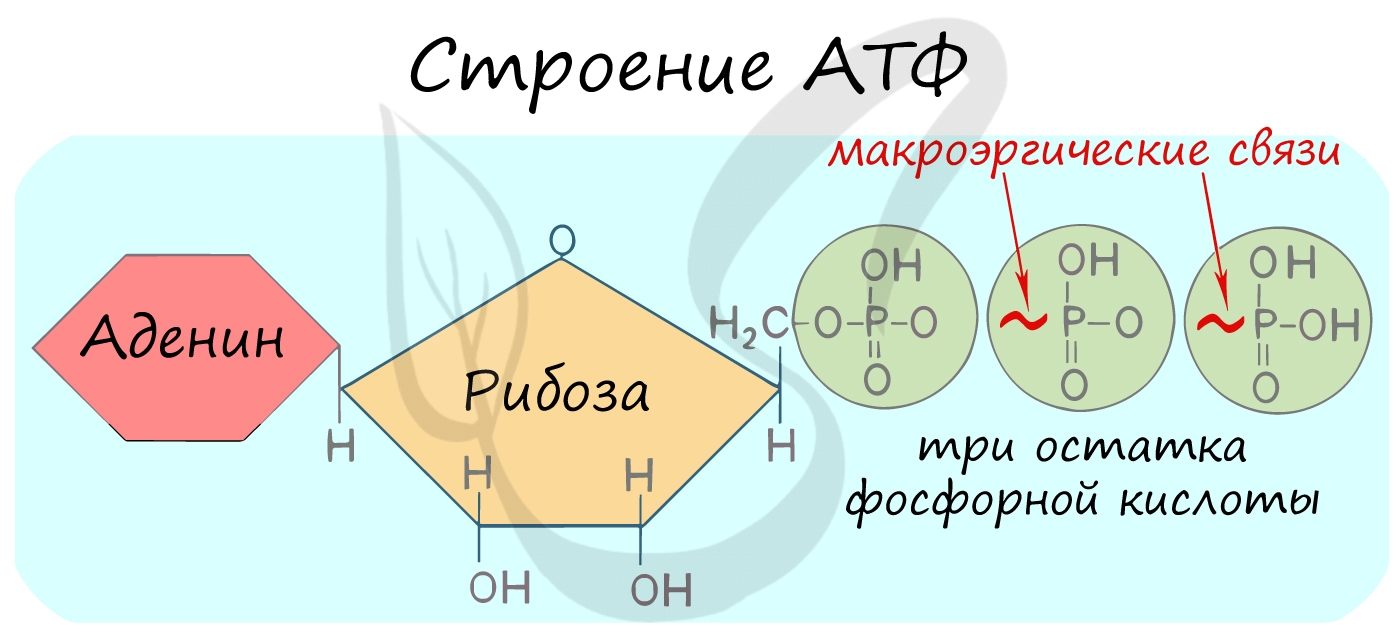

Трудно переоценить роль в клетке АТФ — универсального источника энергии. Молекула АТФ состоит из азотистого основания — аденина, углевода — рибозы и трех остатков фосфорной кислоты.

Между остатками фосфорной кислоты находятся макроэргические связи — ковалентные связи, которые гидролизуются с выделением большого количества энергии. Их принято обозначать типографическим знаком тильда «∽».

АТФ гидролизуется до АДФ (аденозиндифосфорная кислота), а затем и до АМФ (аденозинмонофосфорная кислота). Гидролиз АТФ сопровождается выделением энергии (E) на каждом этапе и может быть представлен такой схемой:

- АТФ + H2O = АДФ + H3PO4 + E

- АДФ + H2O = АМФ + H3PO4 + E

- АМФ + H2O = аденин + рибоза + H3PO4 + E

Пластический обмен

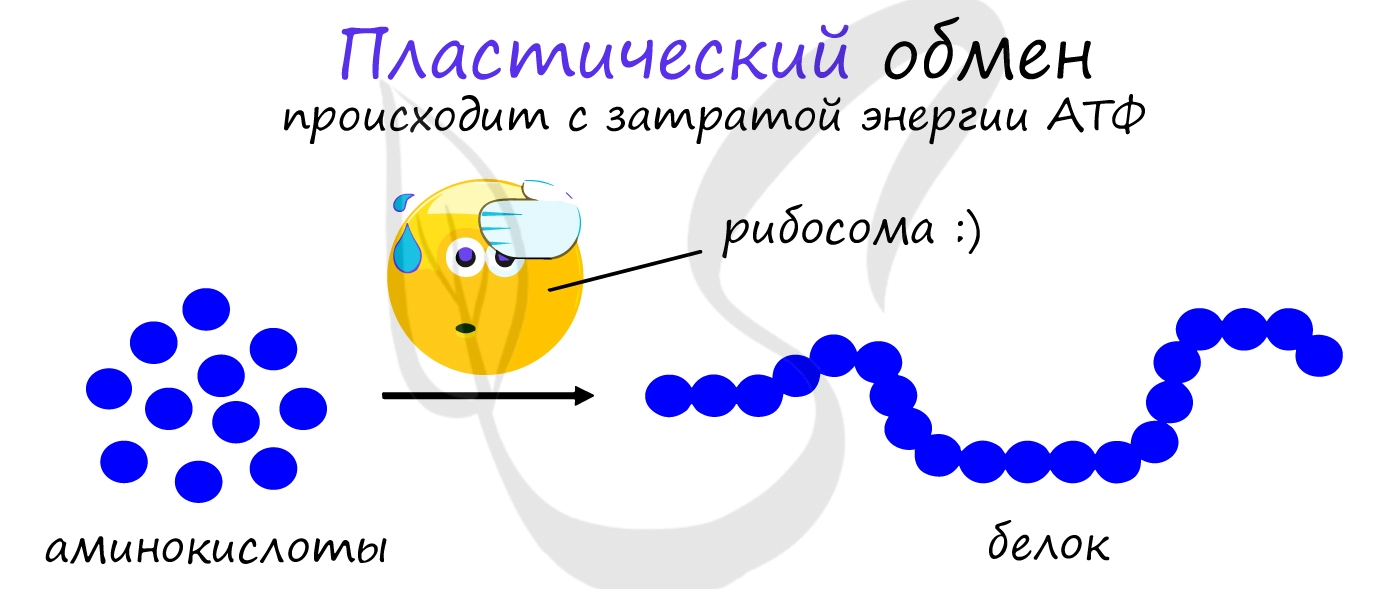

АТФ является универсальным источником энергии в клетке: энергия макроэргических связей АТФ используется для реакций пластического обмена (ассимиляции), протекающих с затратой энергии: синтеза белка на рибосоме (трансляции), удвоению ДНК (репликации) и т.д.

В результате пластического обмена в нашем организме происходит синтез белков, жиров и углеводов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Энергия в клетке. Использование и хранение

Всем привет! Эту статью я хотел посвятить клеточному ядру и ДНК. Но перед этим нужно затронуть то, как клетка хранит и использует энергию (спасибо spidgorny). Мы будем касаться вопросов связанных с энергией почти везде. Давайте заранее в них разберемся.

Из чего можно получать энергию? Да из всего! Растения используют световую энергию. Некоторые бактерии тоже. То есть органические вещества синтезируются из неорганических за счет световой энергии. + Есть хемотрофы. Они синтезируют органические вещества из неорганических за счет энергии окисления аммиака, сероводорода и др. веществ. А есть мы с вами. Мы — гетеротрофы. Кто это такие? Это те, кто не умеет синтезировать органические вещества из неорганических. То есть хемосинтез и фотосинтез, это не для нас. Мы берем готовую органику (съедаем). Разбираем ее на кусочки и либо используем, как строительный материал, либо разрушаем для получения энергии.

Что конкретно мы можем разбирать на энергию? Белки (сначала разбирая их на аминокислоты), жиры, углеводы и этиловый спирт (но это по желанию). То есть все эти вещества могут быть использованы, как источники энергии. Но для ее хранения мы используем жиры и углеводы. Обожаю углеводы! В нашем теле основным запасающим углеводом является гликоген.

Он состоит из остатков глюкозы. То есть это длинная, разветвленная цепочка, состоящая из одинаковых звеньев (глюкозы). При необходимости в энергии мы отщепляем по одному кусочку с конца цепи и окисляя его получаем энергию. Такой способ получения энергии характерен для всех клеток тела, но особенно много гликогена в клетках печени и мышечной ткани.

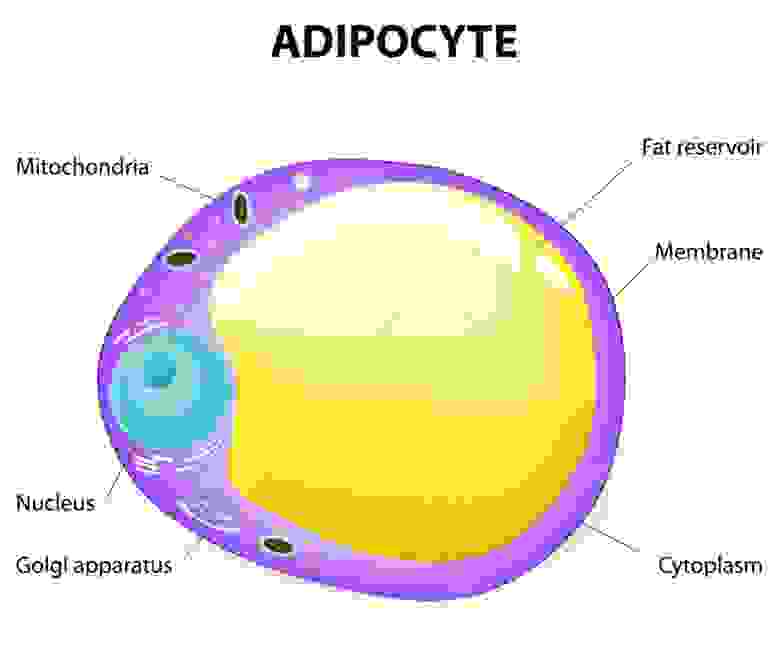

Теперь поговорим о жире. Он хранится в специальных клетках соединительной ткани. Имя им — адипоциты. По сути это клетки с огромной жировой каплей внутри.

При необходимости, организм достает жир из этих клеток, частично расщепляет и транспортирует. По месту доставки происходит окончательное расщепление с выделением и преобразованием энергии.

Довольно популярный вопрос: «Почему нельзя хранить всю энергию в виде жира, или гликогена?»

У этих источников энергии разное назначение. Из гликогена энергию можно получить довольно быстро. Его расщепление начинается почти сразу после начала мышечной работы, достигая пика к 1-2 минуте. Расщепление жиров протекает на несколько порядков медленней. То есть если вы спите, или медленно куда-то идете — у вас постоянный расход энергии, и его можно обеспечить расщепляя жиры. Но как только вы решите ускориться (упали сервера, побежали поднимать), резко потребуются много энергии и быстро ее получить расщепляя жиры не получится. Тут нам и нужен гликоген.

Есть еще одно важное различие. Гликоген связывает много воды. Примерно 3 г воды на 1 г гликогена. То есть, для 1 кг гликогена это уже 3 кг воды. Не оптимально… С жиром проще. Молекулы липидов (жиры=липиды), в которых запасается энергия не заряжены, в отличие от молекул воды и гликогена. Такие молекулы называется гидрофобными (дословно, боящимися воды). Молекулы воды же поляризованы. Примерно так это выглядит.

По сути, положительно заряженные атомы водорода взаимодействуют с отрицательно заряженными атомами кислорода. Получается стабильное и энергетически выгодное состояние.

Теперь представим молекулы липидов. Они не заряжены и не могут нормально взаимодействовать с поляризованными молекулами воды. Поэтому смесь липидов с водой энергетически невыгодна. Молекулы липидов не способны адсорбировать воду, как это делает гликоген. Они «кучкуются» в так называемые липидные капли, окружаются мембраной из фосфолипидов (одна их сторона заряжена и обращена к воде снаружи, вторая — не заряжена и смотрит на липиды капли). В итоге, у нас есть стабильная система, эффективно хранящая липиды и ничего лишнего.

Окей, мы разобрались с тем, в каких формах хранится энергия. А что с ней происходит дальше? Вот отщепили мы молекулу глюкозы от гликогена. Превратили ее в энергию. Что это значит?

Сделаем небольшое отступление.

В клетке происходит порядка 1.000.000.000 реакций каждую секунду. При протекании реакции одно вещество трансформируется в другое. Что при этом происходит с его внутренней энергией? Она может уменьшаться, увеличиваться или не меняться. Если она уменьшается -> происходит выделение энергии. Если увеличивается -> нужно взять энергию из вне. Организм обычно совмещает такие реакции. То есть энергия, выделившаяся при протекании одной реакции идет на проведение второй.

Так вот в организме есть специальные соединения, макроэрги, которые способны накапливать и передавать энергию в ходе реакции. В их составе есть одна, или несколько химических связей, в которых и накапливается эта энергия. Теперь можно вернуться к глюкозе. Энергия выделившаяся при ее распаде запасется в связях этих макроэргов.

Разберем на примере.

Самым распространенным макроэргом (энергетической валютой) клетки является АТФ (Аденозинтрифосфат).

Выглядит примерно так.

В его состав входит азотистое основание аденин (одно из 4, используемых для кодирования информации в ДНК), сахар рибоза и три остатка фосфорной кислоты (поэтому и АденозинТРИфосфат). Именно в связях между остатками фосфорной кислоты накапливается энергия. При отщеплении одного остатка фосфорной кислоты образуется АДФ (АденозинДИфосфат). АДФ может выделять энергию, отрывая еще один остаток и превращаясь в АМФ (АденозинМОНОфосфат). Но эффективность отщепленная второго остатка намного ниже. Поэтому, обычно, организм стремится из АДФ снова получить АТФ. Происходит это примерно так. При распаде глюкозы, выделяющаяся энергия тратится на образование связи между двумя остатками фосфорной кислоты и образование ATP. Процесс многостадийный и пока мы его опустим.

Получившийся АТФ является универсальным источником энергии. Он используется везде, начиная от синтеза белка (для соединения аминокислот нужна энергия), заканчивая мышечной работой. Моторные белки, осуществляющие мышечное сокращение используют энергию, запасенную в АТФ, для изменения своей конформации. Изменение конформации это переориентация одной части большой молекулы относительно другой. Выглядит примерно так.

То есть химическая энергия связи переходит в механическую энергию. Вот реальные примеры белков, использующих АТФ для осуществления работы.

Знакомьтесь, это миозин. Моторный белок. Он осуществляет перемещение крупных внутриклеточных образований и участвует в сокращении мышц. Обратите внимание, у него имеется две «ножки». Используя энергию запасенную в 1 молекуле АТФ он осуществляет одно конформационное изменение, по сути один шаг. Самый наглядный пример перехода химической энергии АТФ в механическую.

Второй пример — Na/K насос. На первом этапе он связывает три молекулы Na и одну АТФ. Используя энергию АТФ, он меняет конформацию, выбрасывая Na из клетки. Затем он связывает две молекулы калия и, возвращаясь к исходной конформации, переносит калий в клетку. Штука крайне важная, позволяет поддерживать уровень внутриклеточного Na в норме.

А если серьезно, то:

Пауза. Зачем нам АТФ? Почему мы не можем использовать запасенную в глюкозе энергию напрямую? Банально, если окислить глюкозу до CO2 за один раз, мгновенно выделится экстремально много энергии. И большая ее часть рассеется в виде тепла. Поэтому реакция разбивается на стадии. На каждой выделяется немного энергии, она запасается, и реакция продолжается пока вещество полностью не окислиться.

Подитожу. Запасается энергия в жирах и углеводах. Из углеводов ее можно извлечь быстрее, но в жирах можно запасти больше. Для проведения реакций клетка использует высокоэнергетические соединения, в которых запасается энергия распада жиров, углеводов и тд… АТФ — основное такое соединение в клетке. По сути, бери и используй. Однако не единственное. Но об этом позже.

Источник

Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых организмов. Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание

Содержание:

Обмен веществ и превращение энергии – свойства живых организмов

Обмен веществ является комплексом различных химических преобразований, способствующих сохранению и самовоспроизведению биоструктур.

Он заключается в поступлении веществ в организм во время питания и дыхания, метаболизме внутри клетки или обмене веществ, вдобавок, в высвобождении конечных продуктов метаболизма.

Метаболизм неотрывно соединён с процессами преобразований определённых видов энергии в другие. К примеру, в начале процесса фотосинтеза световая энергия скапливается в виде энергии химических связей сложных органических молекул, в процессе же дыхания она освобождается и применяется для синтезирования новых молекул, механические и осмотические работы, рассеянные в виде тепла и т. д.

Поток химических превращений в живых организмах снабжается биологическими катализаторами белковой специфики — ферментами или энзимами. Наряду с остальными катализаторами, энзимы ускоряют течение химических реакций в клетке до нескольких сотен тысяч раз, при этом они не меняют природу или свойства конечных продуктов клетки. Ферменты представляют собой простые или сложные белковые молекулы, которые, помимо части, состоящей из белка, включают небелковый кофактор, по – другому называемый коферментом. Ферментами являются, например: амилаза слюны, которая расщепляет гликаны при длительном жевании и пепсин, который обеспечивает переваривание белков в желудочно-кишечном тракте.

Ферменты различаются с небелковыми катализаторами тем, что имеют высокую специфичность действия, в значительной степени увеличенную скорости реакции, а также возможностью регулирования действия путем смены условий реакции или взаимодействия различных веществ с ними. Кроме того, условия, при которых протекает ферментативный катализ, значительно различаются с теми, при которых происходит неферментативный катализ: оптимальная температура для того, чтобы ферменты могли функционировать в организме человека, составляет 37 ° С, а также необходимо, чтобы давление являлось близким к атмосферному, в то время как кислотность среды может значительно варьироваться. Например, для амилазы необходима щелочная среда, для пепсина же наоборот — кислая.

Механизм действия ферментов заключается в том, чтобы снизить энергию активации веществ (субстратов), которые вступают в реакцию вследствие образования промежуточных фермент-субстратных комплексов.

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь

Метаболизм процессуально слагается из двух частей, происходящих в клетке в одно и то же время: пластического и энергетического обмена.

Пластический метаболизм (анаболизм, ассимиляция) является совокупностью реакций синтеза, сопровождающихся расходом энергии аденозинтрифосфата. Пластический обмен особенно важен тем, что в результате него синтезируются органические вещества, играющие важную роль в жизнедеятельности клетки. Реакциями данного обмена являются, например, процесс фотосинтеза, биологический синтез белковых молекул и репликация молекул ДНК (самодублирование).

Энергетический обмен (катаболизм, диссимиляция) являет собой сочетание реакций разложения сложных веществ на более простые. Результатом данного обмена является накапливание энергии в форме АТФ. Важнейшими процессами энергетического обмена являются дыхание и брожение.

Пластический и энергетический обмены прочно коррелируют между собой, в связи с тем, что синтез органических веществ происходит в процессе пластического обмена, а для этого нужна именно энергия АТФ; в процессе обмена энергии органические вещества разлагаются, и высвобождается АТФ, а затем используется для синтеза.

Получение энергии организмами осуществляется в процессе питания, затем высвобождают ее и переводят в форму, доступную главным образом в процессе дыхания. По способу питания все организмы подразделяются на автотрофные и гетеротрофные. Автотрофы способны к самостоятельному синтезу органических веществ из неорганических, а гетеротрофные организмы поглощают уже готовые органические вещества.

Ассимиляция — биосинтез макромолекул, свойственных клеткам организма. Растения и многие бактерии могут создавать молекулы глюкозы из углекислого газа и воды. На этот процесс расходуется и запасается энергия. Животным необходимы готовые молекулы белков, жиров и углеводов (БЖУ). Это важнейший строительный и энергетический материал для клеток.

Ассимиляция — это совокупность процессов создания структур организма с накоплением энергии.

- Поступление из внешней среды веществ, необходимых для организма;

- Превращение питательных веществ в соединения, которые могут использоваться клетками и тканями;

- Синтез структурных элементов клеток, ферментов и т.д., замена устаревшим новыми;

- Синтез более сложных соединений из более простых;

- Отложение запасов.

Чтобы организм мог усвоить вещества из пищи, они должны быть сначала разобраны на «кирпичики» или мономеры. Из них в организме «собираются» собственные макромолекулы.

Диссимиляция — распад веществ, противоположный ассимиляции (биосинтезу). Белки гидролизуются до аминокислот. При распаде жиров выделяются жирные кислоты и глицерин. Сложные углеводы разлагаются на простые сахара.

Ассимиляция и диссимиляция происходят согласованно. Распад и окисление веществ с выделением энергии возможны лишь тогда, когда есть субстрат — макромолекулы. Они разлагаются на мономеры, которые участвуют в биосинтезе. Выделяющаяся при диссимиляции энергия затрачивается на образование свойственных организму веществ.

Стадии энергетического обмена

Несмотря на сложность реакций обмена энергии, он разделяется на три фазы:

На подготовительном этапе происходит разложение молекул гликанов, липидов, белков, нуклеиновых кислот на более простые, к примеру, на глюкозу, глицерин и жирные кислоты, аминокислоты, нуклеотиды. Эта фаза может осуществляться непосредственно в клетках или в кишечнике, откуда эти вещества переносятся кровотоком.

В анаэробной фазе энергетического катаболизма в дальнейшем происходит расщепление мономеров органических соединений до более простых промежуточных соединений, к примеру, пировиноградной кислоты или пирувата. Он не нуждается в присутствии кислорода, и для организмов, живущих в болотном иле, это единственный способ получить энергию. Анаэробная фаза энергетического обмена проходит в цитоплазме.

Некоторые вещества подвергаются бескислородному расщеплению, при этом глюкоза, чаще всего, остается основным субстратом реакций. Процесс его свободного от кислорода распада принято называть гликолизом. Вследствие гликолиза, молекула глюкозы теряет четыре атома водорода, то есть она окисляется, и образуются две молекулы пировиноградной кислоты, две молекулы АТФ и две молекулы переносчика водорода, восстановленного НАДH + H + :

Образование АТФ из АДФ осуществляется за счет прямого переноса фосфат-аниона из предварительно фосфорилированного сахара и называется субстратным фосфорилированием.

Аэробная фаза энергетического катаболизма может происходить только в присутствии кислорода, тогда как промежуточные продукты, образующиеся при бескислородном разложении, окисляются до конечных продуктов (углекислого газа и воды), и большая часть энергии, хранящейся в химических связях органических соединений, высвобождается. В молекулу АТФ входит 36 макроэргических связей. Эта стадия имеет такое название, как тканевое дыхание. Когда кислород отсутствует, происходит преобразование промежуточных продуктов обмена веществ в определённые органические вещества, данный процесс принято называть ферментацией или брожением.

Брожение и дыхание

Брожение и дыхание это две различные формы диссимиляции — разложения веществ в организме для получения энергии.

Брожение

Примеры процессов брожения известны из повседневной жизни, производственной деятельности.

- Спиртовое брожение заключается в метаболическом превращении углеводов микроорганизмами, преимущественно дрожжами. В результате образуется этиловый спирт, АТФ и вода, выделяется углекислый газ. Энергию микроорганизмы используют для жизнедеятельности, деления клеток. Спиртовое брожение используется в производстве алкогольных напитков. Пекарские дрожжи в хлебопечении тоже перерабатывают углеводы на этанол и углекислый газ, разрыхляющий тесто.

- Молочнокислое брожение завершается образованием молекул молочной кислоты, АТФ, водорода и воды. Так скисает молоко, получается пахта, йогурт, сметана, творог. (Рисунок 1). Этот же тип брожения происходит при квашении капусты. Молочнокислые бактерии уменьшают рН субстрата, создают кислую среду. Они не нуждаются в кислороде, но выживают и в кислородной среде.

- Уксуснокислое брожение приводит к изменениям сока, вина. Сначала, в результате спиртового брожения, вырабатывается этанол. Затем, уксуснокислые бактерии перерабатывают спирт на органические кислоты, в основном яблочную, лимонную, молочную. Так получают натуральный уксус из плодово-ягодного сырья.

Во всех случаях брожения микроорганизмы изменяют углеводы и производят макроэнергетическое вещество — АТФ. Для этого процесса не требуется кислород, что является важнейшим отличием от дыхания. Общий признак — химическая энергия связей в молекуле глюкозы преобразуется в энергию в форме АТФ, которая используется для жизненных процессов.

Брожение — древнейший и не самый совершенный способ выработки энергии. Из одной молекулы глюкозы образуется 2 молекулы АТФ. Кислородный процесс более эффективен в плане получения энергии.

Организмы, которым необходим кислород для дыхания, являются аэробами (в переводе с греческого «аэр» — воздух). Внешняя сторона процесса заключается в поглощении кислорода из воздуха и выделении диоксида углерода.

Молекулы О2 попадают в организм насекомых через трахеи. Для рыб характерно жаберное дыхание, для млекопитающих — легочное. Переносят кислород к органам и транспортируют диоксид углерода красные кровяные клетки, содержащие гемоглобин.

При отсутствии кислорода начинает происходить ферментация. Ферментация является эволюционно более ранним способом генерирования энергии, чем дыхание, но она менее энергетически выгодна, потому что ферментация производит органическое вещество, которое все еще богато энергией. Различают несколько основных видов брожения: уксусно – кислое, спиртовое, маслянокислое, молочнокислое, метановое и др.

Стало быть, в скелетных мышцах в отсутствие кислорода во время ферментации пировиноградная кислота восстанавливается до молочной кислоты, тогда как ранее образованные восстановительные эквиваленты расходуются, и остаются только две молекулы АТФ:

При ферментации с дрожжами пировиноградная кислота в присутствии кислорода преобразуется в этиловый спирт и окись углерода (IV):

Во время ферментации с использованием микроорганизмов пируват также может образовывать уксусную, масляную, муравьиную кислоты и так далее.

Энергия АТФ, которая образуется вследствие энергетического обмена, используется клеткой на различные виды работ:

- Химическая работа включает в себя биосинтез белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот и других важных соединений.

- Осмотическая работа включает процессы поглощения и удаления веществ из клетки, находящиеся во внеклеточном пространстве в более высоких концентрациях, чем в самой клетке.

- Электрическая работа неразрывно связана с осмотической, ведь именно из – за перемещения заряженных частиц через мембраны формируется заряд мембраны и приобретаются свойства возбудимости и проводимости.

- Механическая работа связана с передвижением веществ и структур во внутриклеточном пространстве и непосредственно клетки в целом.

- К регуляторной работе относят все процессы, которые направлены на координировании процессуальных действий в клетке.

Дыхание

Кислородное дыхание производится в митохондриях, где пировиноградная кислота вначале теряет один атом углерода, что сопровождается синтезом одного восстанавливающего эквивалента молекул НАДН + Н + и ацетилкофермента A (ацетил-КоА):

Ацетил-КоА в митохондриальном матриксе участвует в цепочке химических превращений, которые в совокупности называются циклом Кребса (цикл трикарбоновых кислот, цикл лимонной кислоты). Во время этих превращений образуются две молекулы АТФ, ацетил-КоА полностью окисляется до диоксида углерода, а его ионы водорода и электроны присоединяются к водородным векторам НАДН + Н + и НАДH2. Носители переносят протоны и электроны водорода во внутренние митохондриальные мембраны, которые образуют гребни. При помощи белков-носителей протоны водорода вводятся в межмембранное пространство, а электроны переносятся через, так называемую, дыхательную цепь энзимов, которые расположены во внутренней митохондриальной мембране, и разряжаются в атомы кислорода:

Важно то, что в дыхательной цепи имеются белки, содержащие железо и серу.

Протоны водорода переносятся из межмембранного пространства в митохондриальный матрикс благодаря специальным ферментам, АТФ-синтетаз, а энергия, выделенная в результате этого процесса, используется для синтеза 34 молекул АТФ из каждой молекулы глюкозы. Этот процесс называется окислительным фосфорилированием. В митохондриальной матрице протоны водорода, прореагировавшие с радикалами кислорода с образованием воды:

Набор кислородных дыхательных реакций можно выразить таким уравнением:

Общее уравнение дыхания выглядит следующим образом:

Таким образом, клеточное дыхание в организме человека происходит поэтапно. Гликолиз сопровождается образованием 8 молекул АТФ (2 из них расходуются). Окислительное декарбоксилирование «дает» 6 АТФ, цикл Кребса — 24 АТФ. Итого, разложение молекулы глюкозы приводит к созданию 38 молекул АТФ. Аэробное дыхание — более совершенный способ получения и накопления энергии.

Источник