Способы питания егэ биология

«Биология отрицает законы математики: при делении происходит умножение» Валерий Красовский

Типы питания

Для поддержания различных процессов жизнедеятельности, например: для движения, для биосинтеза различных органических соединений; для поглощения веществ — организму необходима энергия. Одна группа организмов (фотоавтотрофы) использует солнечную энергию, вторая группа (хемоавтотрофы) использует энергию, выделяющуюся при окислении неорганических веществ. Гетеротрофы – живые организмы, получающие готовые органические вещества вместе с пищей. Если организмы в зависимости от условий ведут себя как авто– либо как гетеротрофы, то их называют миксотрофами.

Метаболизм авто– и гетеротрофов различается. В качестве источника углерода автотрофы используют неорганические вещества (СО2), а гетеротрофы — органические. Различны и источники энергии: у автотрофов — энергия солнечного света или энергия, выделяющаяся при окислении неорганических соединений, у гетеротрофов — энергия окисления органических веществ.

Теоретический вопрос ДНЯ

Советы, которые помогут эффективно подготовиться к ЕГЭ по БИОЛОГИИ

1. Познакомься с актуальными демоверсией, спецификацией, кодификатором на официальном сайте, чтобы четко понимать, что тебя ждет и какие требования предъявляются к уровню подготовки.

2. Определись, сколько баллов ты хотел бы получить.

3. Составь расписание своих занятий и старайся максимально его соблюдать. Регулярность занятий очень важна.

4. Используй несколько источников для подготовки: школьные учебники, пособия для поступающих в ВУЗы, видео уроки и т.п.

5. Главное – понимание! Старайся разобраться в теме, а потом можно зазубрить некоторые понятия.

6. Учись внимательно читать и понимать задание.

7. Начинай с легкого и постепенно усложняй материал. Но не бойтесь сложных заданий, если хочешь высокий балл.

8. Постоянно повторяй пройденный материал, решай тесты, задачи и теоретические вопросы.

Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20 минут, через 8-9 часов и через 24 часа. Полезно повторять материал за 15-20 минут до сна и утром, на свежую голову.

9. Систематизируй материал, создай целостную и структурированную систему знаний.

10. И не забывай высыпаться, сбалансированно питаться и вести здоровый образ жизни. Это хорошо влияет на память:)

Источник

Типы питания

В этой статье рубрики «Из диалогов в комментариях» собраны вопросы читателей и мои ответы на них по типам питания. Хотя все организмы по типу питания относят к автотрофным или гетеротрофным, но не для всех форм жизни всё выглядит так «прозрачно». А вопросов в заданиях ЕГЭ или ОГЭ по типам питания бывает не мало.

Самой хорошей базой для подготовки к сдаче экзаменов по биологии, кроме изучения учебников, является Открытый банк заданий ФИПИ, включающий тесты КИМов за все прошлые годы сдачи ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) в нашей стране.

1. Ольга: Встретила такой вопрос на соотнесение. Азотфиксирующие клубеньковые бактерии являются автотрофами или гетеротрофами? Хемосинтез есть — обычно относим к авто-. Но от растений они берут органику в симбиозе, то есть по типу добывания углерода потребители получается. Если бы разговор был о свободноживущих ризобиях, даже не сомневалась бы в автотрофности. А тут подрастерялась.

Б.Ф.: Правильно, Ольга, что «подрастерявшись» написали мне этот комментарий. Думаю, что ваш вопрос может быть непонятен многим.

Ни при каких условиях азотфиксирующие бактерии (бактерии, имеющие фермент нитрогеназу, за счет которого они и способны «разрушить» мощнейшую тройную ковалентную связь в молекуле N2), находясь в ризосфере растений или уже внедрившись в корни бобовых и образовав клубеньки — не способны к автотрофии. Видимо Вы спутали азотфиксаторов с нитрификаторами. Нитрификаторы — действительно хемотрофы: берут энергию для связывания СО2 за счет окисления нитратного азота в нитритный.

Азотфиксация же, усвоение молекулярного азота воздуха — это глобальнейший их процессов на Земле, сравнимый по значимости лишь с фотосинтезом, требует для своего осуществления огромного количества энергии в связанной форме. Лучшим источником энергии для азотфиксаторов, как яркого примера гетеротрофного питания, являются углеводы. Поэтому бактерии-азотфиксаторы могут хорошо «работать» только вблизи растений (в их ризосфере, где выделяется растениями много углеводов) или внутри растений (в клубеньках).

Ольга: Понятно, не хватило времени и усилий подтянуть теорию по вопросу. Спасибо, предельно понятно. Надеюсь, с ЕГЭ не разойдемся. Но еще почитаю…

2 . Анна: У меня такой вопрос. Если всем растениям необходимы азотные удобрения, то они все могут фиксировать азот? Думала, что это привилегия только бобовых с их клубеньковыми бактериями.

Б.Ф.: Никакие растения, ни бобовые, ни растения других семейств не способны фиксировать азот (имеется в виду использовать для питания атмосферный азот N2). Все растения питаются уже связанными формами азота: нитратным азотом или аммонийным азотом. Из воздуха способны усваивать азот только некоторые (их очень мало видов) азотфиксирующие бактерии. Таковыми являются симбиотические клубеньковые бактерии, селящиеся в корнях бобовых растений, и различные свободноживущие бактерии-азотфиксаторы, заселяющие зону вблизи корней любых растений (ризосферные бактерии).

Симбиотическая фиксация N2 более эффективный процесс, чем фиксация N2 ризосферными бактериями, поэтому бобовые растения меньше требуют для жизни затрат почвенного минерального азота, чем не бобовые. При выращивании бобовых в агроценозах, они, соответственно, будут требовать меньших доз азотных минеральных удобрений, чем, например, злаковые растения.

3. Светлана: Помогите мне разобраться с бактериями. Какие куда следует отнести. Меня интересуют клубеньковые, азотобактер, нитрифицирующие. Мои мысли: нитрифицирующие однозначно хемосинтетики, клубеньковые симбионты скорее автотрофы (аминоавтотрофы), азотобактер свободноживущие (аминоавтотрофы) значит клубеньковые и азотобактер автотрофы.

Б.Ф.: Да, Вы правы, что нитрифицирующие бактерии — это автотрофные бактерии (хемосинтетики).

Но клубеньковые бактерии и азотобактер — это ГЕТЕРОТРОФНЫЕ организмы, способные к фиксации атмосферного азота N2. Азотфиксация — очень энергоемкий процесс, требующий больших количеств легкодоступных органических веществ — углеводов в качестве источника энергии. Эти углеводы клубеньковые бактерии получают в необходимом количестве за счет фотосинтеза растений, находясь непосредственно внутри клубеньков корней бобовых растений. Свободноживущему азотобактеру тоже необходимо огромное количество углеводов, поэтому он будет активно размножаться и фиксировать азот атмосферы только вблизи корней растений (в их ризосферной зоне), куда поступают продукты фотосинтеза.

Лишь с точки зрения питания азотом азотфиксаторы — аминоавтотрофы. А с точки зрения деления всех организмов на автотрофов (способных самим создать органические вещества из неорганических) и гетеротрофов (нуждающихся в готовых органических веществах как источнике углерода и энергии), нитрификаторы — автотрофные (хемотрофные) организмы, а клубеньковые бактерии и любые другие азотфиксирующие (фиксирующие молекулярный азот воздуха N2) бактерии — гетеротрофные организмы.

4. Елена: Борис Фагимович, помогите разобраться с вопросом. Каково биологическое значение хемосинтеза?

а) разрушение горных пород

б) снижение концентрации СО2 в атмосфере

в) очищение сточных вод

г) образование полезных ископаемых.

Даже не знаю, что и выбирать… с одной стороны, железо- и серобактерии накапливают в своих клетках в процессе хемосинтеза соединения железа и серы, способствуя «образованию полезных ископаемых». С другой стороны, серобактерии, разлагающие сероводород, применяют для очистки сточных вод. И вот еще нашла такую информацию: «Серобактерии способствуют постепенному разрушению и выветриванию горных пород вследствие образования ими серной кислоты, являются причиной порчи каменных и металлических сооружений, выщелачивания руд и серных месторождений». А ответ то нужен один…. Склоняюсь больше к ответу — г)

Б.Ф.: Вы правы в том, что в принципе все ответы являются правильными, если рассматривать роль хемосинтетиков в природе вообще. Но на вопрос о их «биологической роли» составители этого задания, очевидно, ждут от учащихся ответа б). К фундаментальным знаниям по школьной биологии, прежде всего, относится знание того, что хемосинтетики — это автотрофные организмы и они, как и фотосинтетики, строят органические вещества своих клеток из СО2 воздуха (значит будут снижать концентрацию углекислоты в атмосфере).

Елена: Ааа, ясно теперь! Надо было упор делать на слово «биологическое», а не «значение»… Но разве «биологическое значение» и роль в природе не идентичные понятия? Печально, что ЕГЭ превращается не в проверку знаний, а в «угадай, что от тебя хотят».

5 . Дмитрий: Является ли корректным предложение: «Гетеротрофы потребляют энергию солнечного света, преобразованную автотрофами в энергию химических связей»? Это ответ на вопрос C1 «Энергию какого типа потребляют гетеротрофные живые организмы?».

Б.Ф.: Конечно ответ не совсем выглядит корректным. Правильнее написать, что “Гетеротрофы потребляют энергию готовых органических веществ, изначально образованных автотрофами за счет энергии солнечного света».

6. Дмитрий: Много вопросов в ЕГЭ насчёт транспорта воды и минеральных веществ — корневое давление, транспирация, осмос. А за счёт чего осуществляется движение органических веществ — как «вверх» так и «вниз»? Так же по градиенту концентрации?

Б.Ф.: Воде, с растворенными в ней минеральными веществами, необходимо подниматься из почвы вверх по растению (преодолевая силы земного притяжения — гравитацию). Поэтому и нужен «насос» для поднятия воды по ксилеме. А органические вещества образуются вверху растения в листьях и они, наоборот, под действием сил тяжести свободно перемещаются вниз по стеблю (флоэмный ток) к корням.

7. Светлана: Борис Фагимович, очень часто сталкиваюсь с вопросом о цианобактериях. Они относятся к фотосинтетикам, а не хемосинтетикам, да?

Б.Ф.: Да, Светлана, цианобактерии (или сине-зеленые бактерии), раньше неправильно называли сине-зеленые водоросли, являются фотосинтезирующими бактериями. Они уникальны еще и тем, что способны к азотфиксации.

Светлана: То есть они ещё и хемосинтетики. Или я чего то недопонимаю?

Б.Ф.: Нет, Светлана. Азотфиксация очень энергозатратный процесс «по расщеплению» тройной связи в молекуле N2. В природе его могут осуществлять только немногие бактерии-азотфиксаторы, питающиеся углеводами растений. Конечно же, они все гетеротрофы. Вот бактерии нитрификаторы (переводящие нитритный азот в нитратный) являются хемосинтетиками.

8. Айдар: В какое время возникает первичный крахмал? В чем его биологическая роль?

Б.Ф.: Первичный или ассимиляционный крахмал образуется в результате процесса связывания углекислоты в строме хлоропластов в цикле Кальвина в «темновую» фазу фотосинтеза. Этот процесс не обязательно должен происходить ночью, а стадия так названа, так как для осуществления этого процесса свет не требуется.

Биологическую роль фотосинтезированного крахмала невозможно переоценить, так как он является энергетическим материалом для растения. А растения в целом на планете Земля, являясь первичными продуцентами органических веществ, обеспечивают существование всех остальных групп организмов (животных, бактерий, грибов).

Уважаемые посетители блога, у кого возникнут вопросы к репетитору биологии по Скайпу, пишите в комментариях, у меня на блоге вы можете приобрести ответы на все тесты ОБЗ ФИПИ за все годы проведения экзаменов по ЕГЭ и ОГЭ (ГИА).

Источник

Фотосинтез

Типы питания

По типу питания живые организмы делятся на автотрофы, гетеротрофы и миксотрофы. Автотрофы (греч. αὐτός — сам + τροφ — пища) — организмы, которые самостоятельно способны синтезировать органические вещества из неорганических. Гетеротрофы (греч. ἕτερος — иной + τροφή — пища) — организмы, использующие для питания готовые органические вещества.

Наконец, миксотрофы (греч. μῖξις — смешение + τροφή — пища) — организмы, которые могут использовать как гетеротрофный, так и автотрофный способ питания. К примеру, эвглена зеленая на свету начинает фотосинтезировать, а в темноте питается гетеротрофно.

Фотосинтез

Фотосинтез (греч. φῶς — свет и σύνθεσις — синтез) — сложный химический процесс преобразования энергии квантов света в энергию химических связей. В результате фотосинтеза происходит синтез органических веществ из неорганических.

Этот процесс уникален и происходит только в растительных клетках, а также у некоторых бактерий. Фотосинтез осуществляется при участии хлорофилла (греч. χλωρός — зелёный и φύλλον — лист) — зеленого пигмента, окрашивающего органы растений в зеленый цвет. Существуют и другие вспомогательные пигменты, которые вместе с хлорофиллом выполняют светособирающую или светозащитную функции.

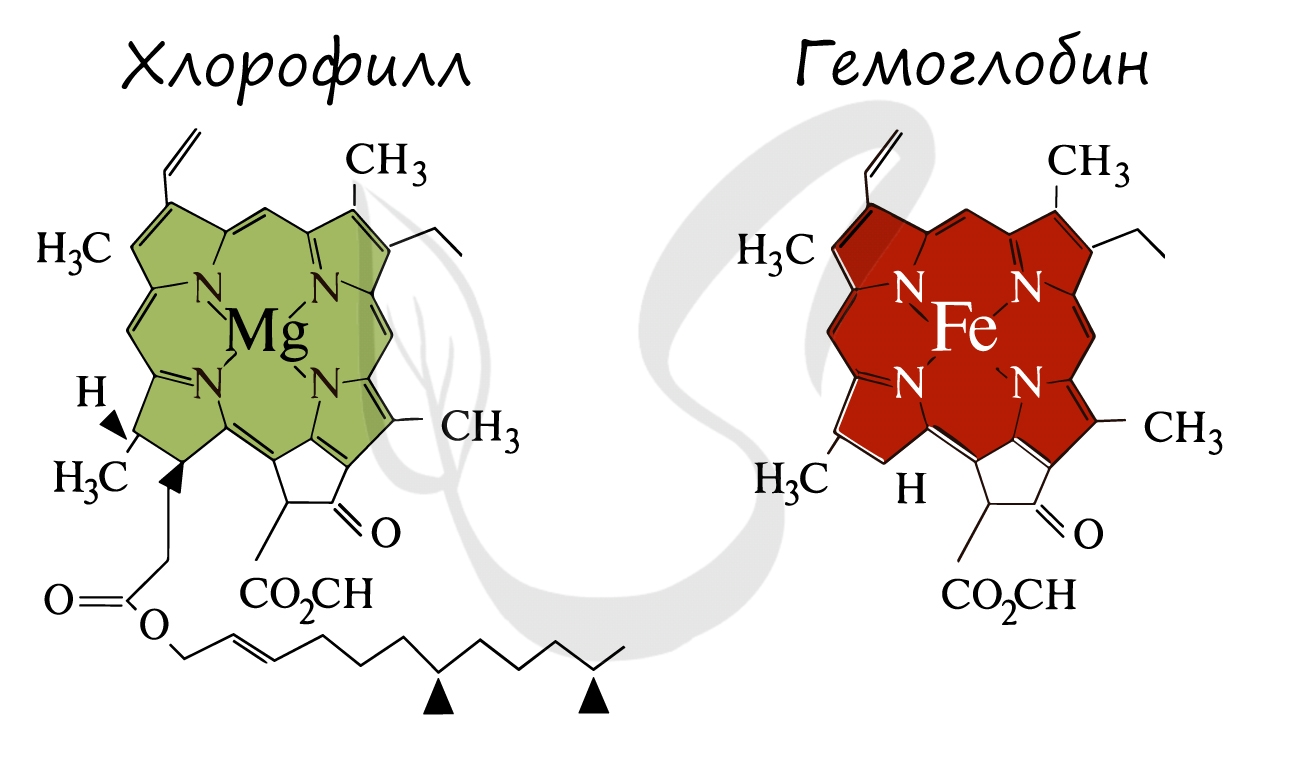

Ниже вы увидите сравнение строения хлорофилла и гемоглобина. Обратите внимание, что в центре молекулы хлорофилла находится ион Mg.

В высшей степени гениально значение процесса фотосинтеза подчеркнул русский ученый К.А. Тимирязев: «Все органические вещества, как бы они ни были разнообразны, где бы они ни встречались, в растении ли, в животном или человеке, прошли через лист, произошли от веществ, выработанных листом. Вне листа или, вернее, вне хлорофиллового зерна в природе не существует лаборатории, где бы выделялось органическое вещество. Во всех других органах и организмах оно превращается, преобразуется, только здесь оно образуется вновь из вещества неорганического»

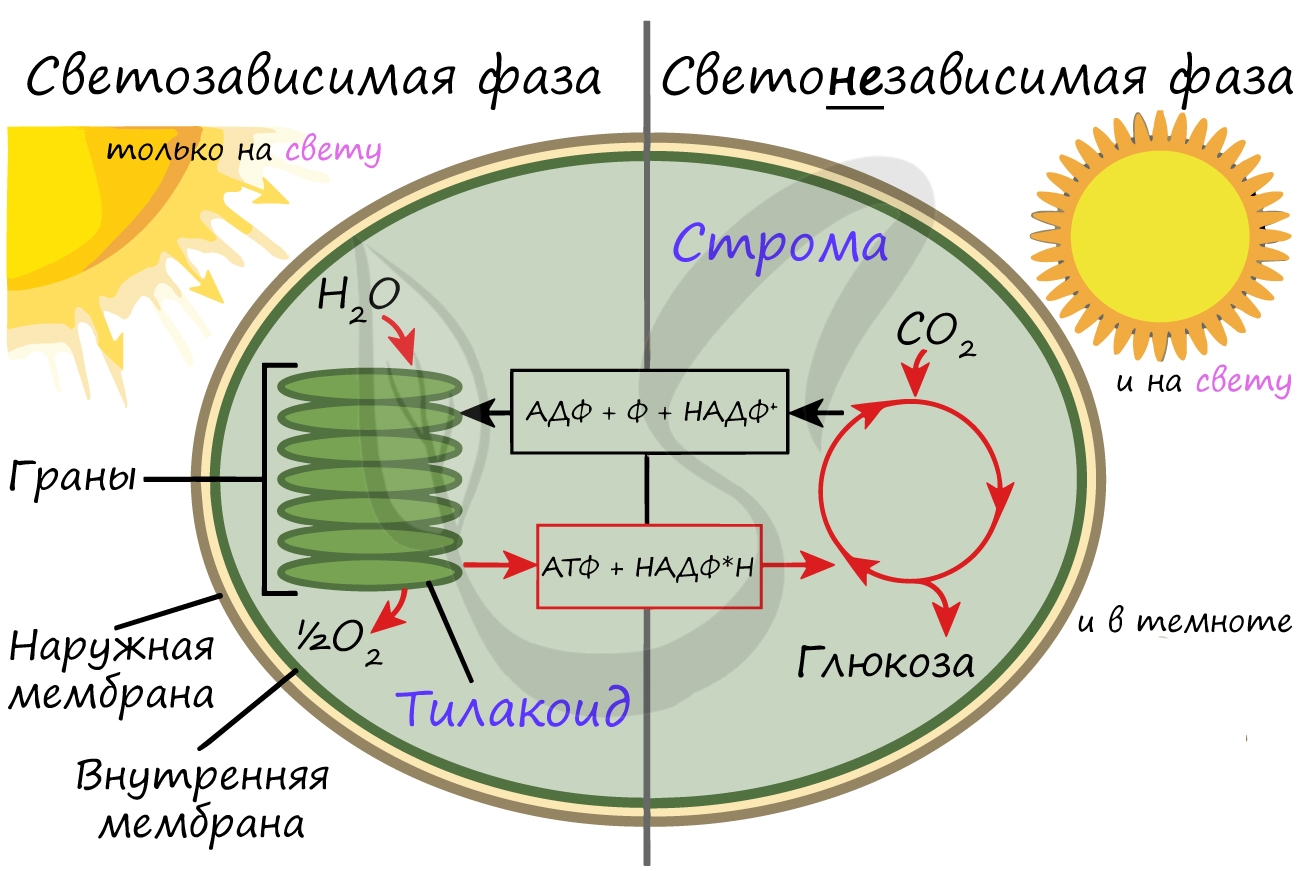

Более подробно мы обсудим значение фотосинтеза в завершение этой статьи. Фотосинтез состоит из двух фаз: светозависимой (световой) и светонезависимой (темновой). Я рекомендую использовать названия светозависимая и светонезависимая, так как они способствуют более глубокому (и правильному!) пониманию фотосинтеза.

Светозависимая фаза (световая)

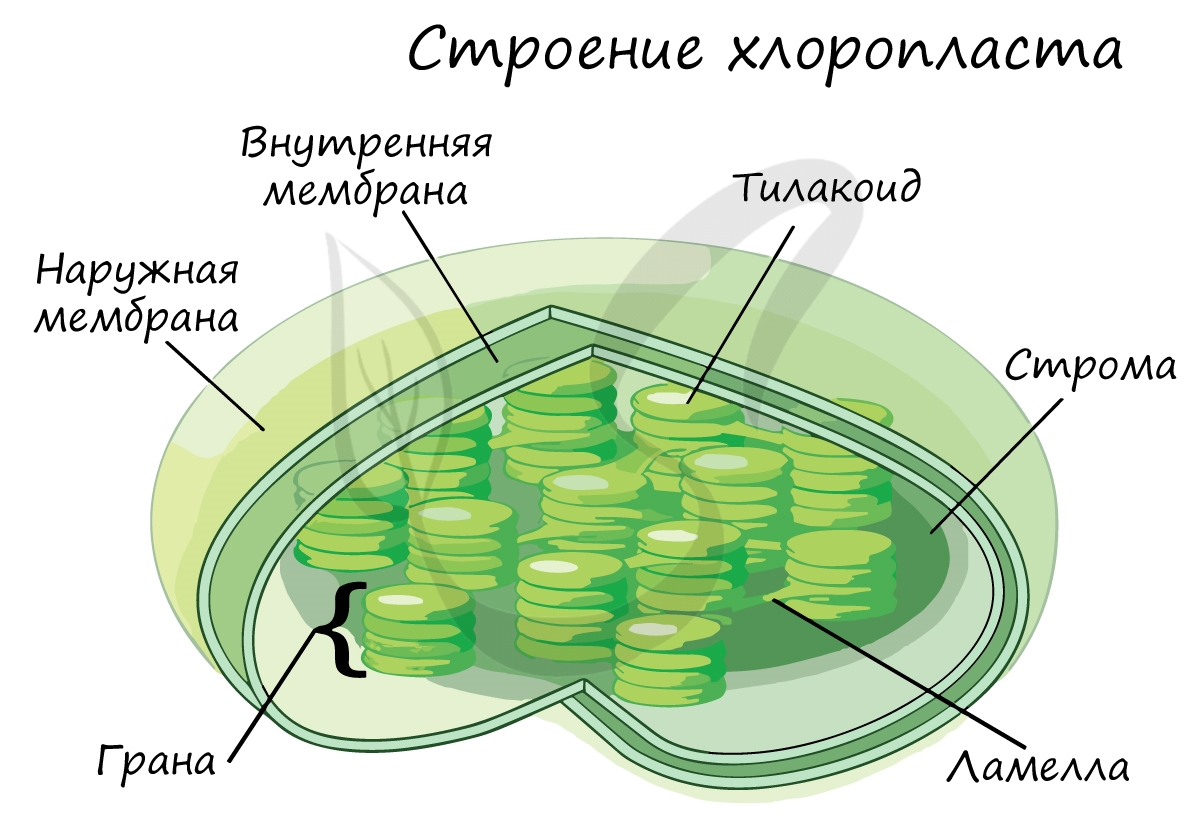

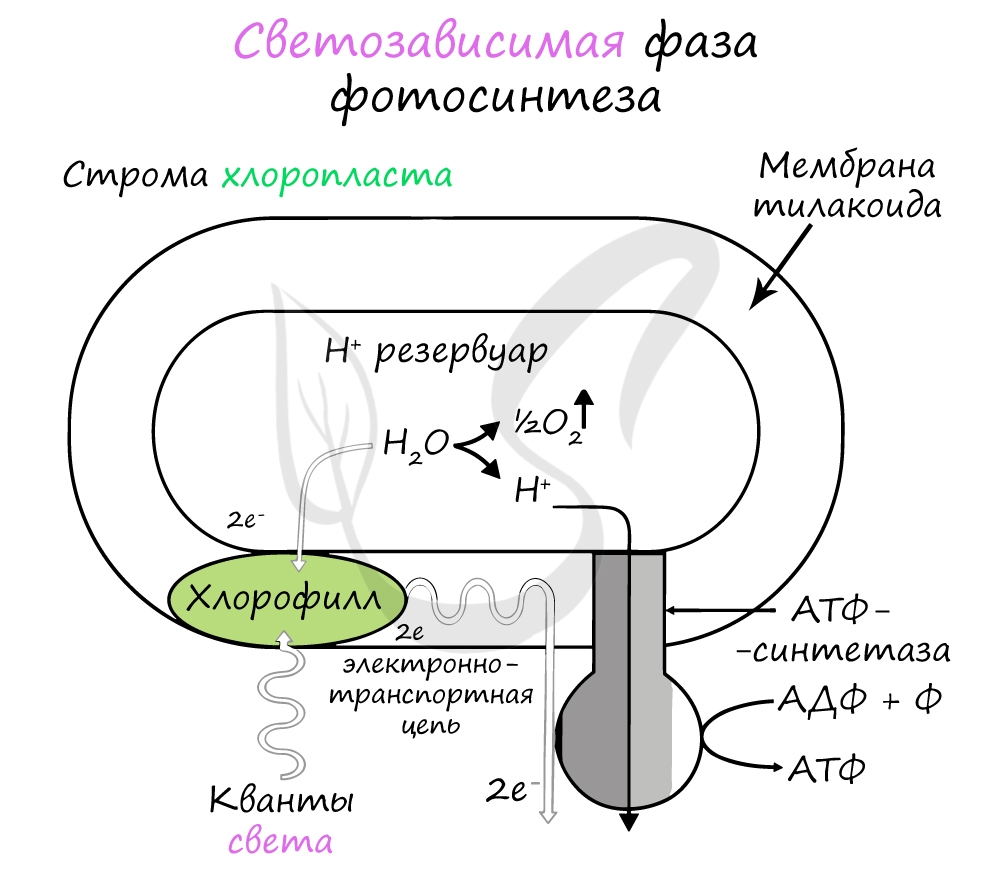

Эта фаза происходит только на свету на мембранах тилакоидов в хлоропластах. В ней принимают участие различные ферменты, белки-переносчики, молекулы АТФ-синтетазы и зеленый пигмент хлорофилл.

Хлорофилл выполняет две функции: поглощения и передачи энергии. При воздействии кванта света хлорофилл теряет электрон, переходя в возбужденное состояние. С помощью переносчиков электроны скапливаются с наружной поверхности мембраны тилакоидов, тем временем внутри тилакоида происходит фотолиз воды (разложение под действием света):

Гидроксид-ионы отдают лишний электрон, превращаясь в реакционно способные радикалы OH, которые собираются вместе и образуют молекулу воды и свободный кислород (это побочный продукт, который в дальнейшем удаляется в ходе газообмена).

Образовавшиеся при фотолизе воды протоны (H + ) скапливаются с внутренней стороны мембраны тилакоидов, а электроны — с внешней. В результате по обе стороны мембраны накапливаются противоположные заряды.

При достижении критической разницы, часть протонов проталкивается на внешнюю сторону мембраны через канал АТФ-синтетазы. В результате этого выделяется энергия, которая может быть использована для фосфорилирования молекул АДФ:

Протоны, попав на поверхность мембраны тилакоидов, соединяются с электронами и образуют атомарный водород, который используется для восстановления молекулы-переносчика НАДФ (никотинамиддинуклеотидфосфат). Благодаря этому окисленная форма — НАФД + превращается в восстановленную — НАДФ∗H2.

Предлагаю создать квинтэссенцию из полученных нами знаний. Итак, в результате светозависимой фазы фотосинтеза образуются:

- Свободный кислород O2 — в результате фотолиза воды

- АТФ — универсальный источник энергии

- НАДФ∗H2 — форма запасания атомов водорода

Кислород удаляется из клетки как побочный продукт фотосинтеза, он совершенно не нужен растению. АТФ и НАДФ∗H2 в дальнейшем оказываются более полезны: они транспортируются в строму хлоропласта и принимают участие в светонезависимой фазе фотосинтеза.

Светонезависимая (темновая) фаза

Светонезависимая фаза происходит в строме (матриксе) хлоропласта постоянно: и днем, и ночью — вне зависимости от освещения.

При участии АТФ и НАДФ∗H2 происходит восстановление CO2 до глюкозы C6H12O6. В светонезависимой фазе происходит цикл Кальвина, в ходе которого и образуется глюкоза. Для образования одной молекулы глюкозы требуется 6 молекул CO2, 12 НАДФ∗H2 и 18 АТФ.

Таким образом, в результате темновой (светонезависимой) фазы фотосинтеза образуется глюкоза, которая в дальнейшем может быть преобразована в крахмал, служащий для запасания питательных веществ у растений.

Значение фотосинтеза

Значение фотосинтеза невозможно переоценить. Уверенно утверждаю: именно благодаря этому процессу жизнь на Земле приобрела такие чудесные и изумительные формы, какие мы видим вокруг себя: удивительные растения, прекрасные цветы и самые разнообразные животные.

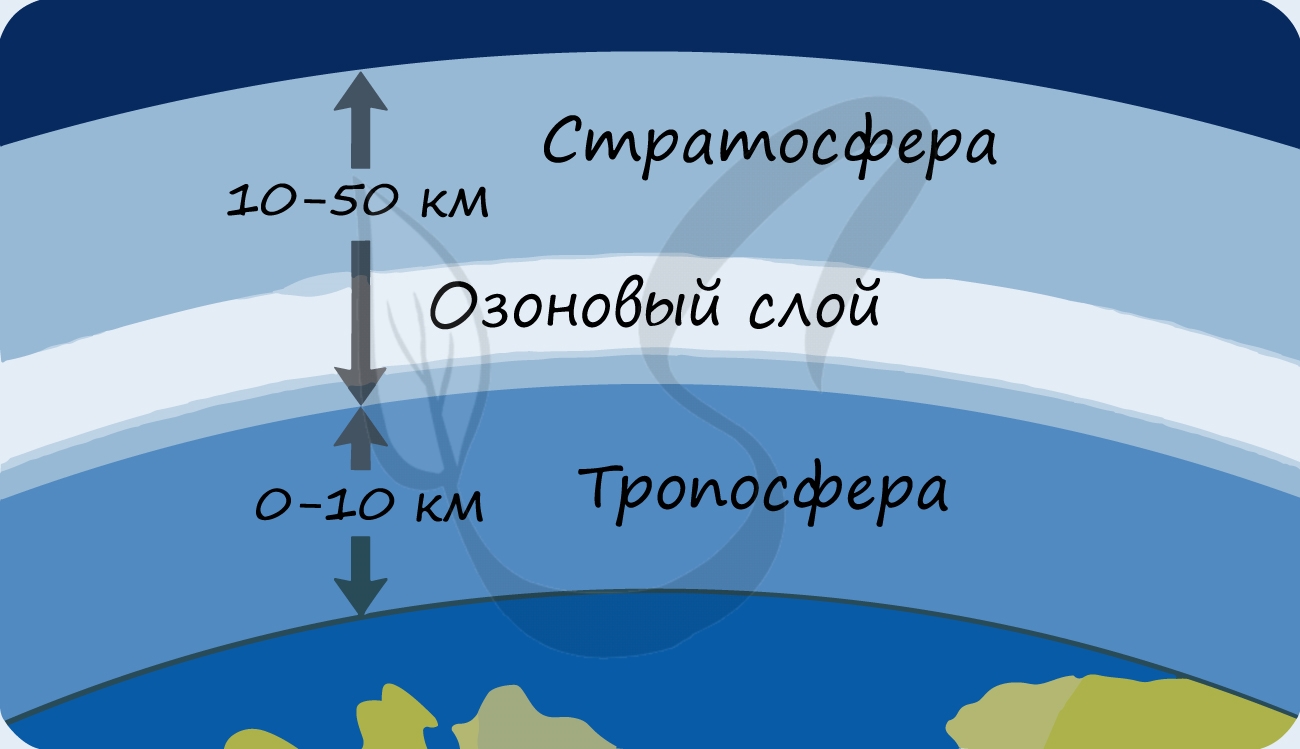

В разделе эволюции мы уже обсуждали, что изначально в составе атмосферы Земли не было кислорода: миллиарды лет назад его начали вырабатывать первые фотосинтезирующие бактерии — сине-зеленые водоросли (цианобактерии). Постепенно кислород накапливался, и со временем на Земле стало возможно аэробное (кислородное) дыхание. Возник озоновый слой, защищающий все живое на нашей планете от губительного ультрафиолета.

Говоря о роли фотосинтеза, выделим следующие функции, объединяющиеся в так называемую космическую роль растений. Итак, растения за счет фотосинтеза:

- Синтезируют органические вещества, являющиеся пищей для всего живого на планете

- Преобразуют энергию света в энергию химических связей, создают органическую массу

- Растения поддерживают определенный процент содержания O2 в атмосфере, очищают ее от избытка CO2

- Способствуют образованию защитного озонового экрана, поглощающего губительное для жизни ультрафиолетовое излучение

Хемосинтез (греч. chemeia – химия + synthesis — синтез)

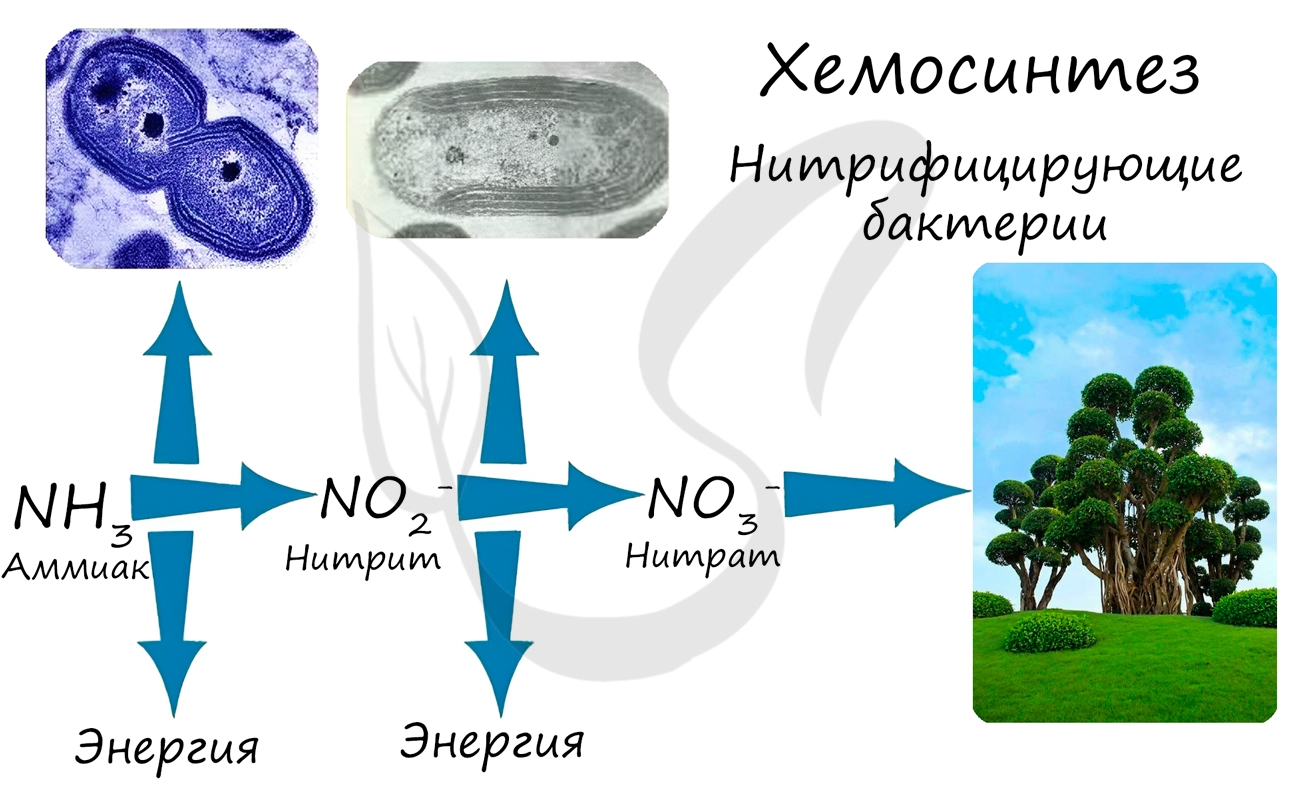

Хемосинтез — автотрофный тип питания, который характерен для некоторых микроорганизмов, способных создавать органические вещества из неорганических. Это осуществляется за счет энергии, получаемой при окислении других неорганических соединений (железо- , азото-, серосодержащих веществ).

Хемосинтез был открыт русским микробиологом С.Н. Виноградским в 1888 году. Большинство хемосинтезирующих бактерий относится к аэробам, для жизни им необходим кислород.

При окислении неорганических веществ выделяется энергия, которую организмы запасают в виде энергии химических связей. Так нитрифицирующие бактерии последовательно окисляют аммиак до нитрита, а затем — нитрата. Нитраты могут быть усвоены растениями и служат удобрением.

Помимо нитрифицирующих бактерий, встречаются:

- Серобактерии — окисляют H2S —> S 0 —> (S +4 O3) 2- —> (S +6 O4) 2-

- Железобактерии — окисляют Fe +2 —>Fe +3

- Водородные бактерии — окисляют H2 —> H +1 2O

- Карбоксидобактерии — окисляют CO до CO2

Значение хемосинтеза

Хемосинтезирующие бактерии являются неотъемлемым звеном круговорота в природе таких элементов как: азот, сера, железо.

Нитрифицирующие бактерии обеспечивают переработку (нейтрализацию) ядовитого вещества — аммиака. Они также обогащают почву нитратами, которые очень важны для нормального роста и развития растений.

Усвоение нитратов происходит за счет клубеньковых бактерий на корнях бобовых растений, однако важно помнить, что клубеньковые (азотфиксирующие) бактерии, в отличие от нитрифицирующих бактерий, питаются гетеротрофно.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник