Бактерии

Люди — редкое исключение в мире бактерий.

Бактерии (греч. bakterion — палочка) — простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к прокариотам. В пищевых цепях они играют важнейшую роль редуцентов: разлагают органические вещества мертвых животных и растений.

Бактерии обладают исключительной устойчивостью: их можно обнаружить даже на стенках ядерного реактора. Такая способность связана с их быстрым размножением — при благоприятных условиях бактерии делятся каждые 20 минут. При изменении условий внешней среды (за счет мутаций) выживают и размножаются те формы, которые устойчивы к действию того или иного фактора (к примеру, радиации).

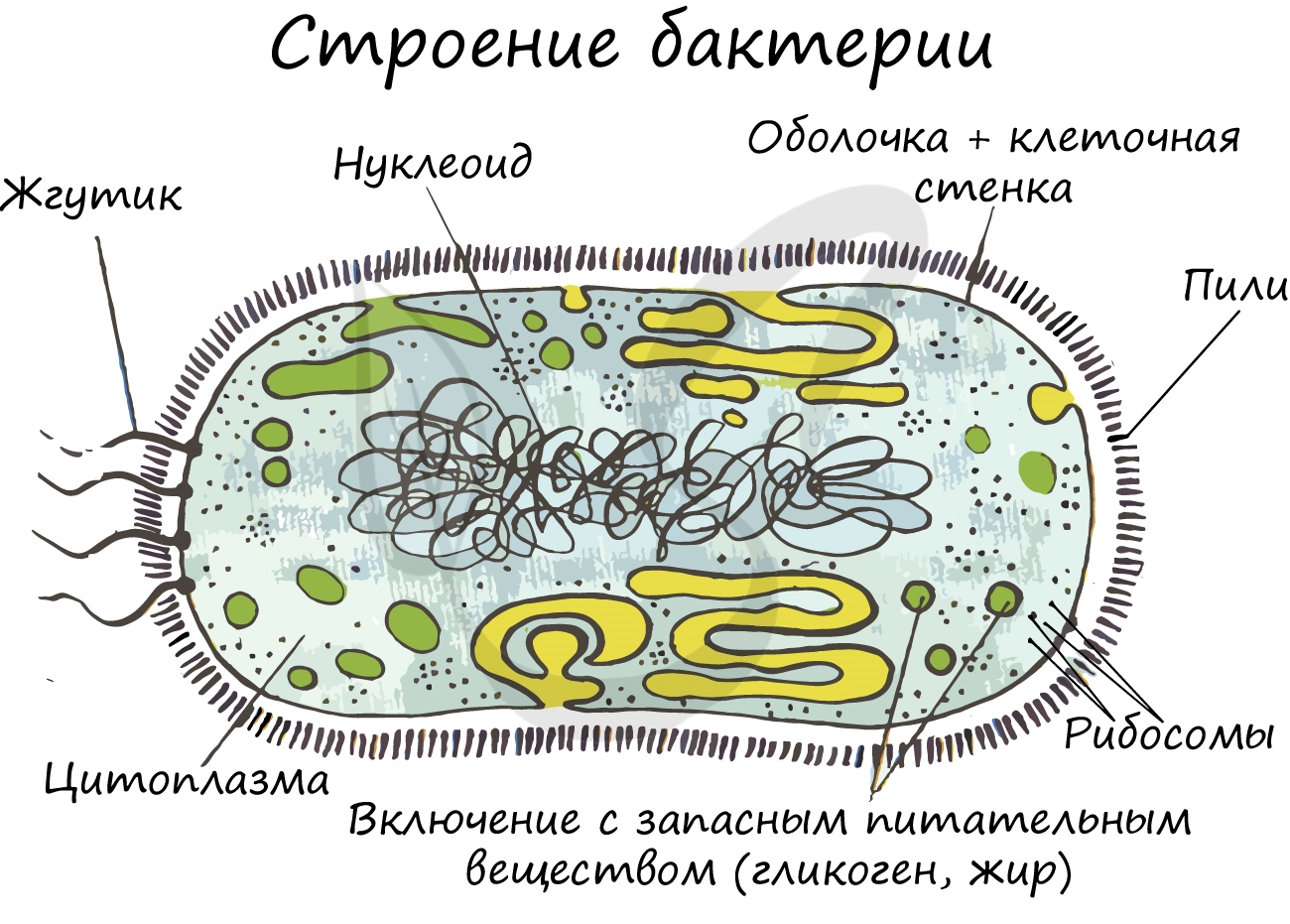

Строение бактерий

Бактерии имеют клеточную стенку, состоящую из муреина (пептидогликана) и выполняющую защитную функцию. У бактерий (прокариот, доядерных) отсутствуют мембранные органоиды. В их клетке можно найти только немембранные: рибосомы, жгутики, пили. Пили — поверхностные структуры, которые служат для прикрепления бактерии к субстрату.

Наследственный материал находится прямо в цитоплазме (не в ядре, как у эукариот) в виде нуклеоида. Нуклеоид (лат. nucleus — ядро + греч. eidos вид) — одна сложная кольцевидная молекула ДНК, не ограниченная мембранами от остальной части клетки.

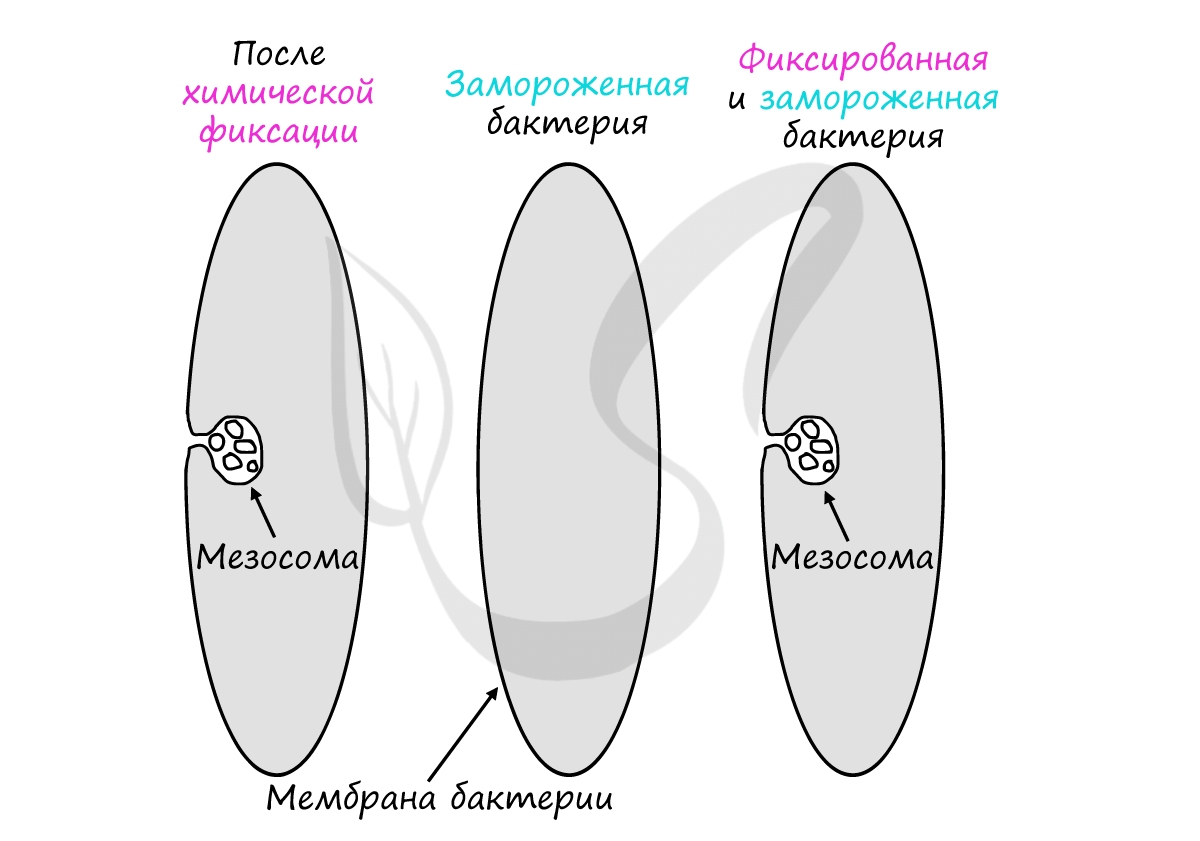

Долгое время выделяли «особый органоид» бактерий — мезосомы, считали, что они могут участвовать в некоторых клеточных процессах.

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

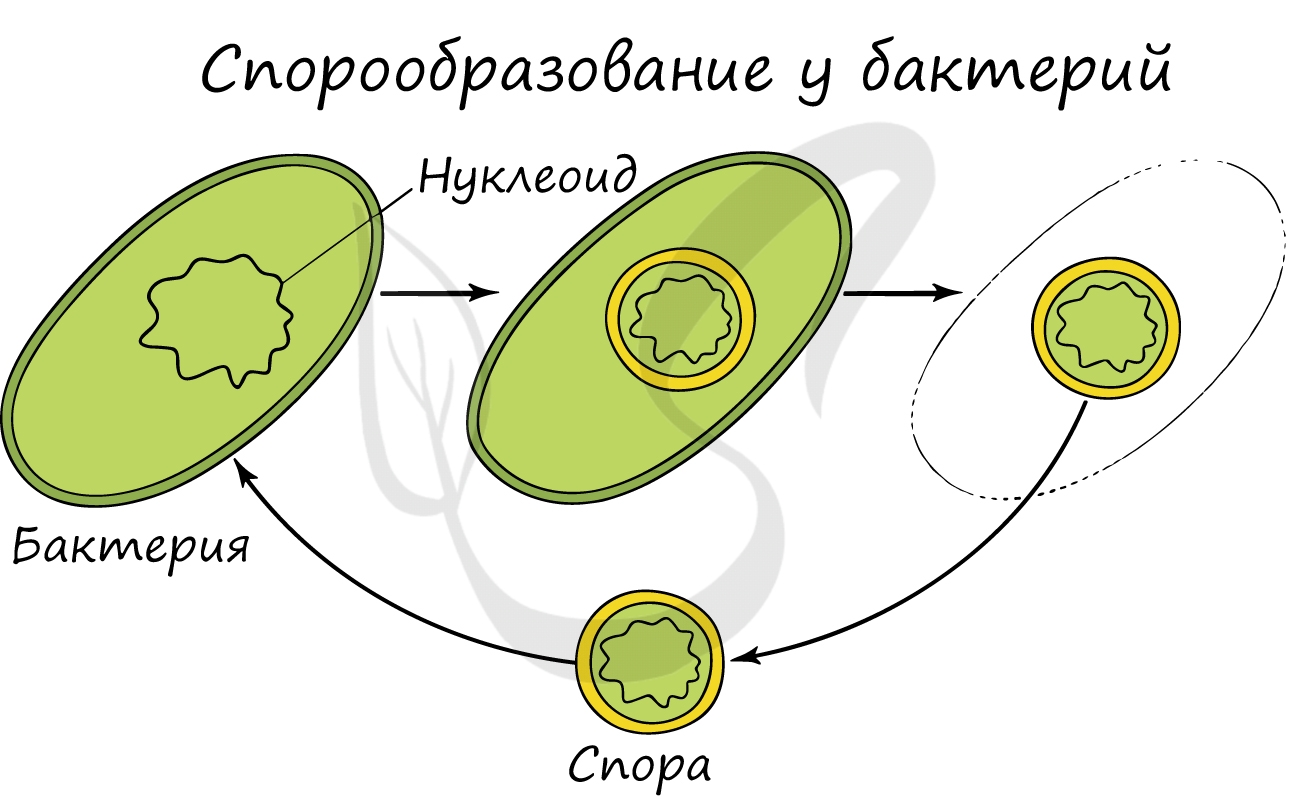

При наступлении неблагоприятных для жизни условий бактерии образуют защитную оболочку — спору. При образовании споры клетка частично теряет воду, уменьшаясь при этом в объеме. В таком состоянии бактерии могут сохраняться тысячи лет!

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

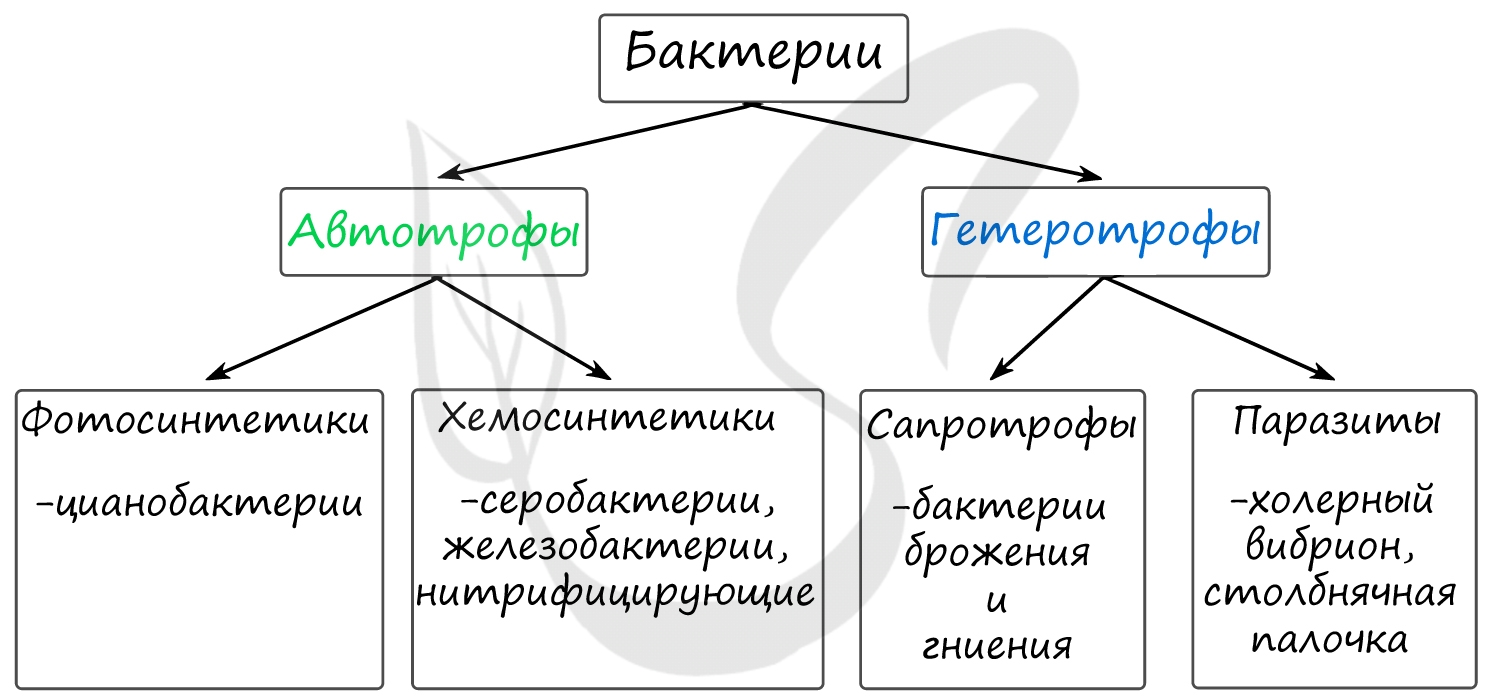

Энергетический обмен бактерий

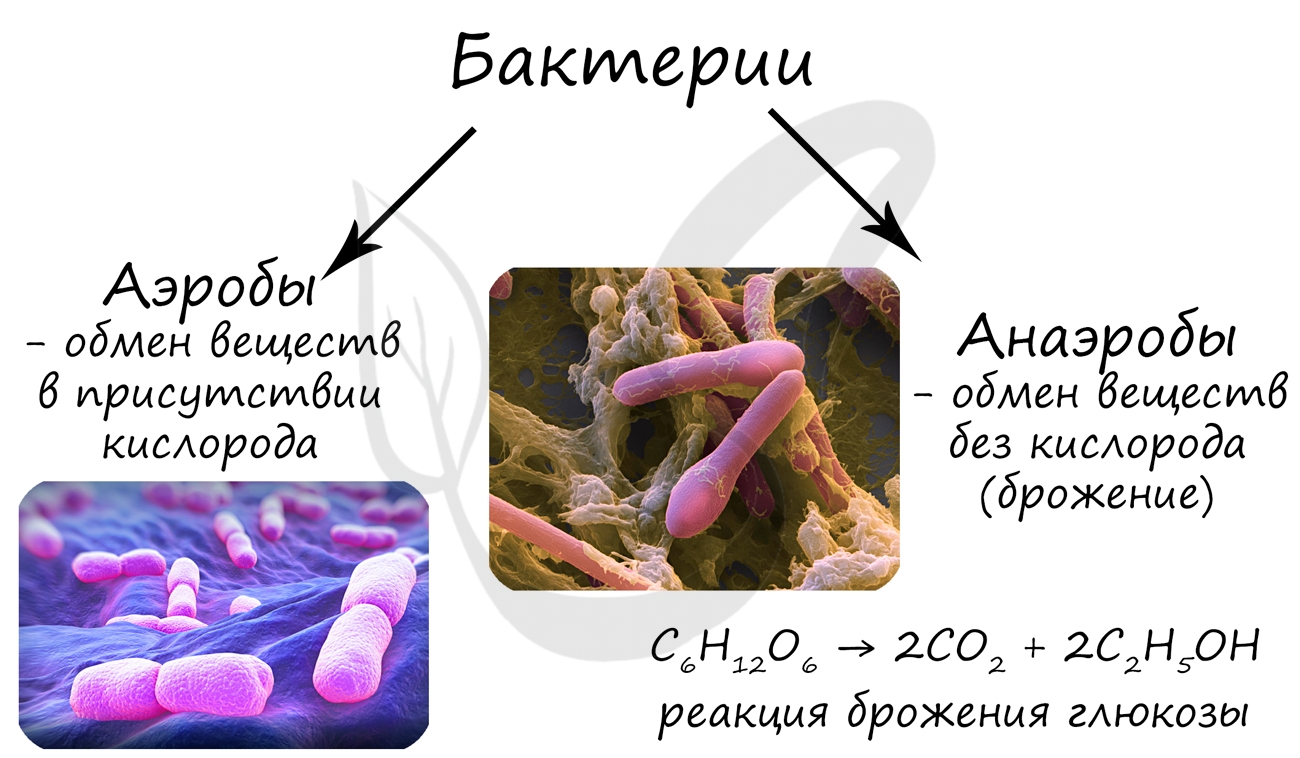

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии, которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

К аэробным бактериям относят многочисленных редуцентов, которые разлагают органические вещества мертвых растений и животных. Анаэробные бактерии составляют микрофлору нашего кишечника — бескислородную среду обитания.

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся 🙂

Что касается бактерий гетеротрофов, то их способ питания основан на разложении останков животных и растений — сапротрофы (редуценты), либо же они питаются органами и тканями животных и растений — паразиты.

Биотехнология

Бактерии широко применяются в направлении биотехнологии — генной инженерии. Их используют для получения различных химических веществ (белков).

В ДНК бактерии вставляют нужный ген (к примеру, ген, кодирующий белковый гормон — инсулин), бактерия принимает новый участок гена за свой собственный, в результате чего начинает синтезировать белок с данного участка. На рибосомах подобных бактерий синтезируется инсулин, который человек собирает, обрабатывает и использует как лекарство.

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

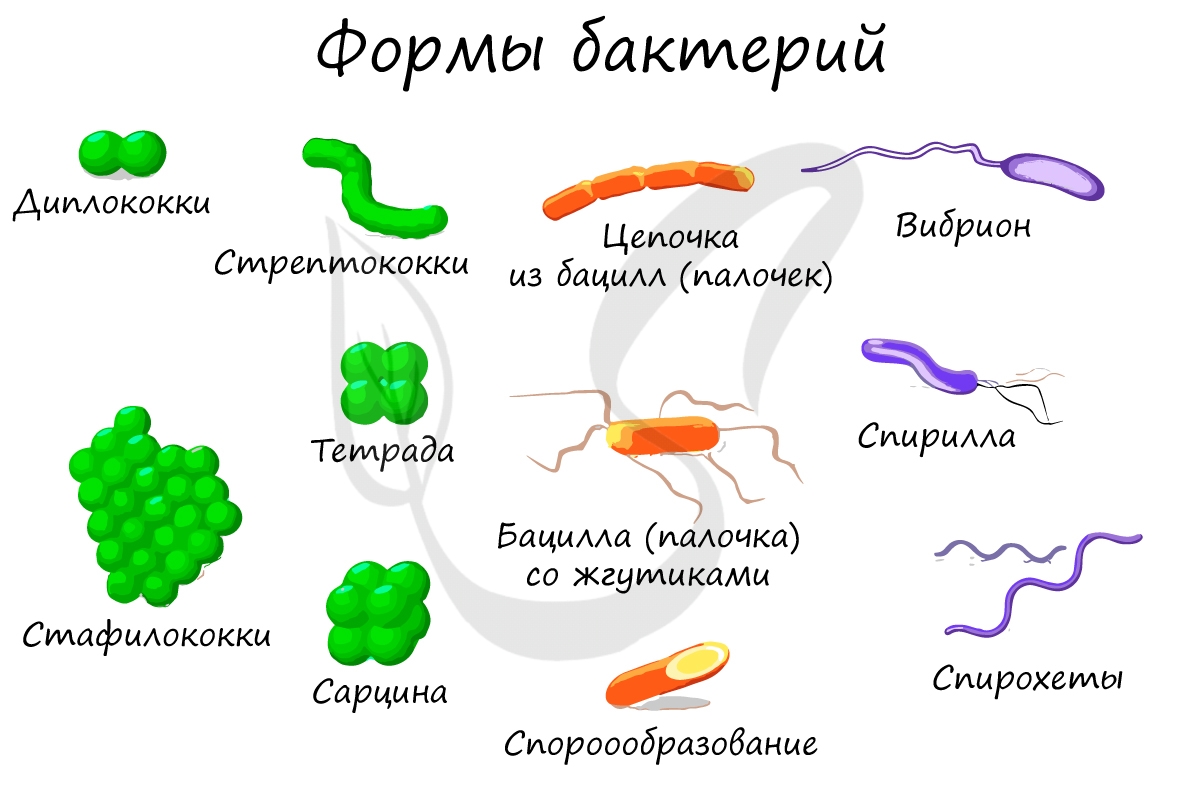

Классификация бактерий по форме

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

По форме бактериальные клетки подразделяются на:

- Стафилококки — их скопления похожи на виноградные грозди

- Диплококки — округлой формы, расположенные попарно

- Стрептококки — объединяются в цепочки, напоминающие нити жемчуга

- Палочки

- Вибрионы — изогнутые в виде запятой

- Спириллы — спирально извитые палочки

- Спирохеты — сильно извитые (до 10-15 витков) палочки

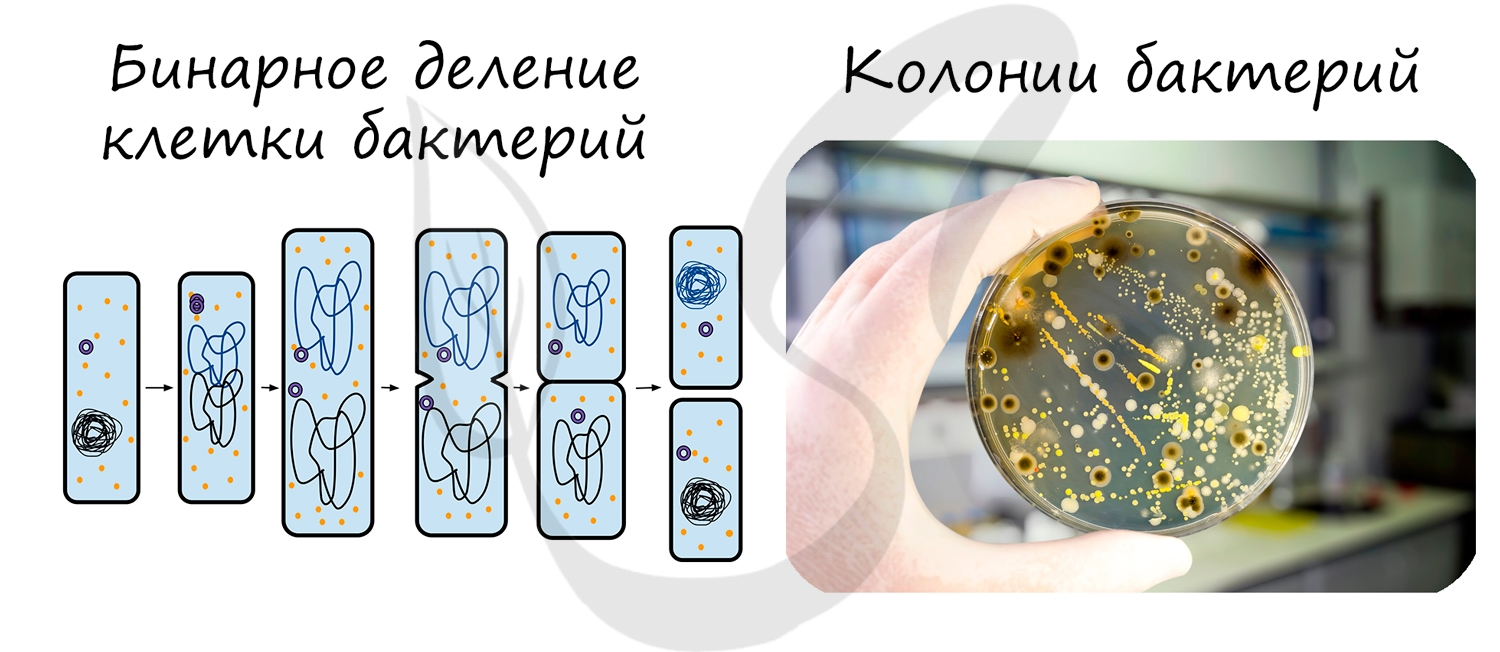

Размножение бактерий

Бактерии, как прокариоты (доядерные организмы), не могут делиться митозом, так как основное условие митоза — наличие ядра. Бактерии делятся бинарным делением клетки.

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

При размножении в лабораторных условиях бактерии образуют колонии. Колонии — видимые невооруженным глазом скопления клеток, образуемые в процессе роста и размножения микроорганизмов на питательном субстрате. Колонии выращиваются в чашках Петри.

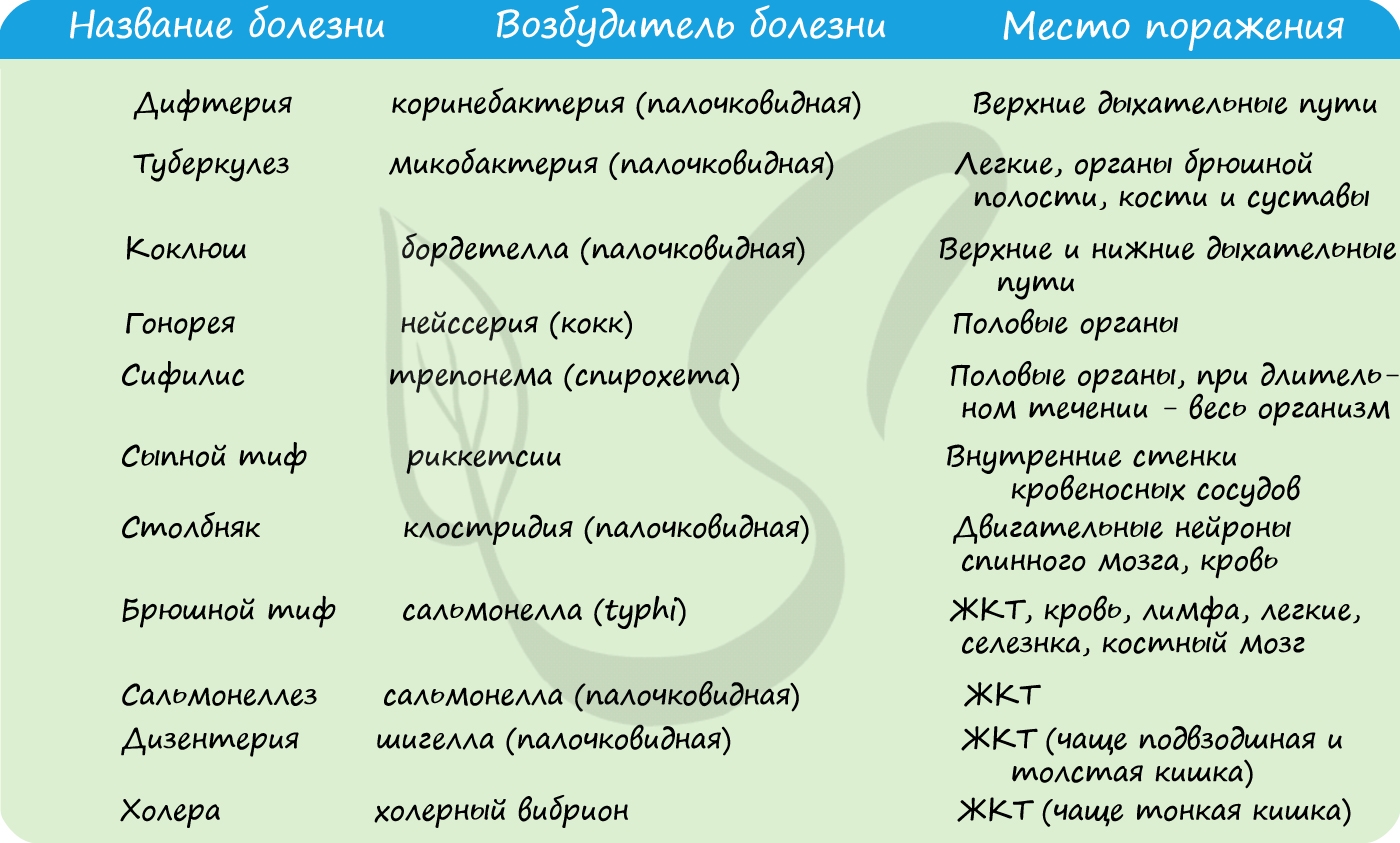

Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

Для борьбы с бактериями, вирусами и грибами в медицинских учреждениях (уже часто и в домашних условиях) используется кварцевание. Кварцевание — процесс обеззараживания помещения, суть которого в лампе, испускающей ультрафиолетовое излучение, губительное для микроорганизмов.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

1) Питание микроорганизмов. Способы поступления питательных веществ в бактериальную клетку. Классификация по типам питания. Зависимость от источника углерода и энергии. Факторы роста.

По типу питания микроорганизмы делятся на:

автотрофы – синтезируют все углеродсодержащие вещества из СО2;

гетеротрофы – в качестве источника углерода используют органические вещества;

сапрофиты – питаются органическими веществами отмерших организмов;

паразиты – живу за счет органических веществ живой клетки.

Различают голозойный (поглощение питательных веществ в виде твердых частиц, переваривание в специальных пищеварительных органах, у животных) и голофитный (всасывание через поверхность в виде растворов, у растений, грибов и бактерий) способы питания. Затем питательные вещества должны поступить в клетки.

Механизмы поступления питательных веществ в клетку могут быть следующими.

1. Пассивная (простая) диффузия – за счет разности концентраций веществ в клетке и в среде (очень редко, только вода, кислород и некоторые ионы, чаще другой механизм – облегченная диффузия).

2.Облегченная диффузия – тоже за счет разности концентраций, но с использованием специальных ферментов-переносчиков в мембране (транслоказ), выход продуктов метаболизма осуществляется так же.

3. Активный транспорт (АТ) — против градиента концентраций, с использованием ферментов-переносчиков и затратой энергии,. Различают первичный АТ с использованием химической энергии и вторичный АТ с использованием энергии протонного потенциала (симпорт, антипорт)

В зависимости от источников энергии природы доноров электронов:

фототрофы (фотосинтезирующие), способные использовать солнечную энергию – сапрофиты; хемотрофы (хемосинтезирующие), способные использовать энергию за счет окислительно-восстановительных реакций – патогенные микробы.

В зависимости от доноров электронов хемотрофы подразделяют: хемолитотрофы (хемоавтотрофы) хемоорганотрофы (хемогетеротрофы)

Аминокислоты. Многие микроорганизмы нуждаются в тех или иных аминокислотах (одной или нескольких), поскольку они не могут их самостоятельно синтезировать, например, клостридии – в лейцине, тирозине; стрептококки – в лейцине, аргинине и др.

Пуриновые и пиримидиновые основания и их производные. (аденин, гуанин, цитозин, урацил, тимин и др.) являются факторами роста для разных видов стрептококков; некоторые азотистые основания нужны для роста стафилококков и других бактерий.

Липиды (жирные кислоты – компоненты фосфолипидов) нужны для роста некоторых стрептококков и микоплазм.

Витамины, главным образом группы В, входят в состав коферментов. Например: Коринебактерии дифтерии, шигеллы нуждаются в никотиновой кислоте или ее амиде, который входит в состав НАД и НАДФ;

Золотистый стафилококк, пневмококк, бруцеллы –в тиамине (витамин В1), входящего в состав пирофосфата;

Стрептококки некоторые виды, бациллы столбняка –пантотеновой кислоте, являющейся составной частью кофермента КоА и т.д.;

Для многих бактерий факторами роста является фолиевая кислота, биотин, гемы –компоненты цитохромов (гемы необходимы гемофильным бактериям, МКБtbc

2) Особенности метаболизма бактерий: интенсивность обмена веществ, разнообразие типов метаболизма, метаболическая пластичность. Питание бактерий. Классификация бактерий по типам питания. Понятие об аутотрофах, гетеротрофах, сапрофитах, абсолютных и факультативных паразитах, прототрофах, ауксотрофах.

Метаболизм (обмен веществ) — это совокупность биохимических

реакций, протекающих в микробной клетке и направленных на построение ее компонентов и обеспечение ее энергией. Клеточный метаболизм состоит их двух потоков реакций, тесно связанных между собой и лротекающих одновременно: энергетического и конструктивного.

Конструктивный метаболизмом (анаболизмом) — называют поток реакций, направленный на построение вещества клетки (биосинтез) из мелких и простых молекул, в том числе и из поступивших извне с использованием запасенной энергии.

Энергетический метаболизм (катаболизм) — это поток реакций, сопровождаюициися распадом крупных молекул на более мелкие с выделением энергии и запасанием получаемой энергии в форме макроэргических молекул — АТФ, АДФ. ЦТФ (цитидинтрифосфат). УТФ

(уридинтрифосфат) и других, главными из них являются АТФ, которые в дальнейшем расходуются для биосинтеза, для активного движения. осморегуляции и других энергозатратных процессов.

Основными способами получения энергии для большинства микробных клеток являются дыхание (окислительное фосфорилирование) и брожение (субстратное фосфорилирование). При этом в обоих случаях происходит перенос фосфорильной группы от фосфорной кислоты на АДФ с образованием АТФ.

Дыхание по энергетической эффективности во много раз превосходит брожение. В процессе дыхания при полном окислении одной молекулы глюкозы образуется 38 молекул АТФ, А, например, при молочнокислом брожении одна молекула глюкозы даст только 2 молекулы АТФ.

Типы питания. Микроорганизмы нуждаются в углеводе, азоте, сере, фосфоре, калии и других элементах. В зависимости от источников углерода для питания бактерии делятся на аутотрофы, использующие для построения своих клеток диоксид углерода С02 и другие неорганические соединения, и гетеротрофы, питающиеся за счет готовых органических соединений. Аутотрофными бактериями являются нитрифицирующие бактерии, находящиеся в почве; серобактерии, обитающие в воде с сероводородом; железобактерии, живущие в воде с закисным железом, и др.

Гетеротрофы, утилизирующие органические остатки отмерших организмов в окружающей среде, называются сапрофитами. Гетеротрофы, вызывающие заболевания у человека или животных, относят к патогенным и условно-патогенным. Среди патогенных микроорганизмов встречаются облигатные и факультативные паразиты (от греч. parasitos — нахлебник). Облигатные паразиты способны существовать только внутри клетки, например риккетсии, вирусы и некоторые простейшие.

В зависимости от окисляемого субстрата, называемого донором электронов или водорода, микроорганизмы делят на две группы. Микроорганизмы, использующие в качестве доноров водорода неорганические соединения, называют литотрофны-ми (от греч. lithos — камень), а микроорганизмы, использующие в качестве доноров водорода органические соединения, — органотрофами.

Учитывая источник энергии, среди бактерий различают фототрофы, т.е. фотосинтезирующие (например, сине-зеленые водоросли, использующие энергию света), и хемотрофы, нуждающиеся в химических источниках энергии.

3) Физиология бактерий: рост и размножение. Пути реализации генетической информации у бактерий (особенности процессов репликации; биосинтез белка, как реализация первичной генетической информации).

Жизнедеятельность бактерий характеризуется ростом — формированием структурно-функциональных компонентов клетки и увеличением самой бактериальной клетки, а также размножением — самовоспроизведением, приводящим к увеличению количества бактериальных клеток в популяции.

Бактерии размножаются путем бинарного деления пополам, реже путем почкования. Актиномицеты, как и грибы, могут размножаться спорами. Актиномицеты, являясь ветвящимися бактериями, размножаются путем фрагментации нитевидных клеток.

Рост – это согласованное увеличение всех компонентов клетки. Результатом роста является размножение бактерий.

Размножение бактерий – увеличение числа бактерий, популяции. В процессе роста бактериальная клетка увеличивается в 2-3 раза, она интенсивно окрашивается и накапливается РНК. В благоприятных условиях рост заканчивается размножением. У бактерий размножение происходит делением пополам – бинарное деление. Это основной способ размножения у бактерий.

Размножение бактерий. Начинается с репликации — удвоения генома, а затем происходит деление. У бактерий вегетативная репликация т.е. информация передается от родительской клетки к дочерней.

У бактерий репликация саморегулируемая, так в геноме имеются гены, ответственные за репликацию, т.е. саморегулиремый процесс.

Репликация носит полуконсервативный характер. То есть дочерние клетки получают равномерно распределяющийся генетический материал. Репликация начинается с определенной точки – локус ДНК. От этой точки происходит раскручивание нитей ДНК, образуется репликационная вилка, синтезируется SSB белок, который препятствует повторному скручиванию нитей. Процесс осуществляется ДНК полимеразой, которая способна присоединять комплиментарные нуклеотиды к свободному 3”концу. Синтез комплиментарных участков запускается заправкой праймером. Это участок РНК, комплиментарный матричной ДНК и у праймера имеется свободный 3’ конец. Заправка праймером запускает синтез ДНК, на матрице строятся фрагменты ДНК(оказаки), которые сшиваются в единую нить ДНКлигазами. В бактериальной клетке образуются 2 идентичные нити ДНК, которые растаскиваются по полюсам клетки и после репликации запускается деление бактерий. Оно начинается с удлинения цитоплазматической мембраны, она удлиняется, формируется межклеточная перегородка по экватору, по которой бактерия бинарно делится и образуются 2 идентичные дочерние клетки

Источник