Подцарство простейшие

Простейшие — одноклеточные организмы. Безусловно, ни о каких тканях, органах не может идти и речи — но это совершенно не означает, что у простейших не идут процессы газообмена, выделения, транспорта питательных веществ — все они идут, но по-особенному.

У простейших одна клетка выполняет все функции целого организма, поэтому клетки имеют сложное строение. Клетки обладают всеми основными жизненными функциями: раздражимостью, размножением, обменом веществ.

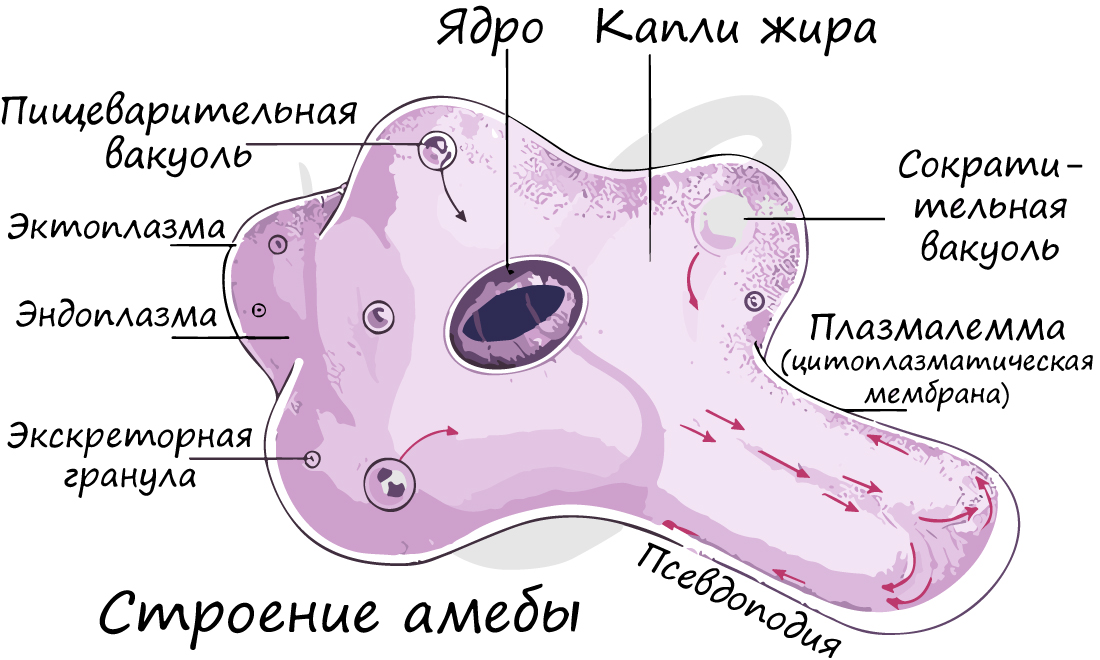

Строение клетки простейшего

Форма клетки простейших постоянная, окружена пелликулой — наружным, уплотненным слоем цитоплазмы, который поддерживает постоянную форму. У некоторых простейших (амеба, на рисунке выше) пелликула отсутствует и форма клетки непостоянная, растекающаяся.

Клетка простейших является эукариотической — имеет оформленное ядро, обособленное ядерной мембраной от цитоплазмы. В цитоплазме многих простейших выделяют эктоплазму (периферический наружный, более плотный слой цитоплазмы) и эндоплазму (внутренний зернистый слой цитоплазмы, менее плотный, подвижен).

Типичным для эукариотов является набор органоидов в клетке: митохондрии, эндоплазматический ретикулум (сеть), аппарат (комплекс) Гольджи, запасные питательные вещества (гликоген, жировые включения), рибосомы, лизосомы.

Сократительные вакуоли

Особенностью строения, является наличие в клетке простейших сократительных вакуолей, которые служат для поддержания осмотического давления. В клетку простейших постоянно поступает избыток воды, и, чтобы клетку не разорвало от повышенного давления, вода постоянно удаляется из клетки. Таким образом, функцию выделения выполняют сократительные вакуоли.

Работа сократительной вакуоли подчинена определенному механизму. Сначала лучистые канальцы, расположенные вокруг вакуоли, накапливают воду. При скоплении в них достаточно большого количества воды они изливают ее в центральную полость — сократительную вакуоль. Вакуоль сокращается и избыток воды удаляется из клетки во внешнюю среду, таким образом, разрыв клетки предотвращается.

Хемотаксис

Поскольку нервная система отсутствует, раздражимость у простейших осуществляется с помощью хемотаксиса. Хемотаксис — движение подвижных организмов под влиянием одностороннего раздражения химическими веществами. Хемотаксис может быть положительным (движение по направлению к химическому веществу) или отрицательным (движение в обратном направлении, от химического вещества).

Пищеварительная система также отсутствует, ее функция передана пищеварительным вакуолям. Тип питания — внутриклеточный, осуществляется с помощью фагоцитоза (от греч. phago — ем) — захват и переваривание твердых пищевых частиц, и пиноцитоза (от греч. pino — пью) — захват и транспортировка жидкости.

На рисунке ниже показаны стадии фагоцитоза. Фагоцитоз был открыт Мечниковым И.И., создателем фагоцитарной теории иммунитета. Отмечу, что адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) — сцепление между клеткой и твердой пищевой частицей (другой клеткой, например бактерией), которую она собирается поглотить.

Дыхание

Очевидно, что органов дыхания у простейших нет. Простейшие дышат всей поверхностью клетки.

Размножение

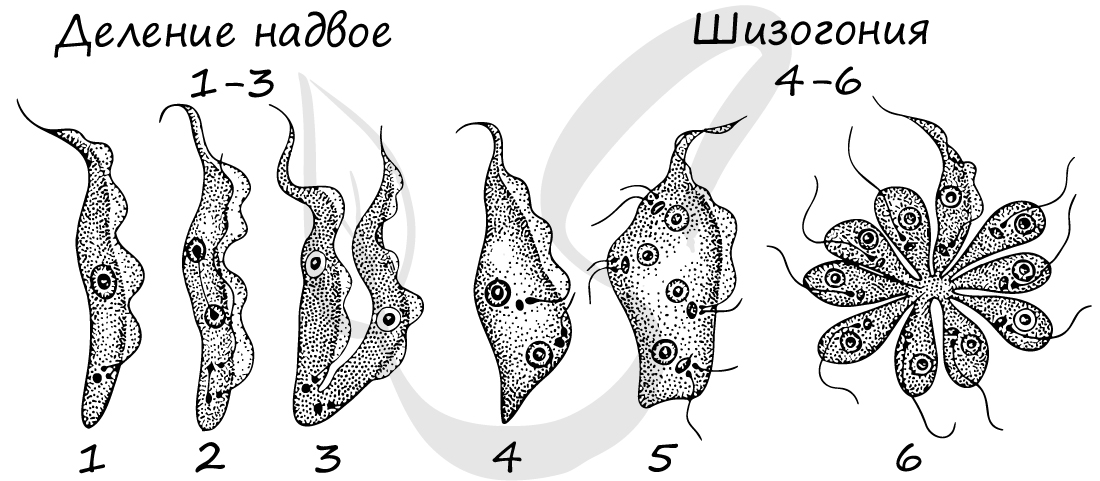

У простейших возможно бесполое и половое размножение. Бесполое осуществляется с помощью деления (митоз), шизогонией, спорообразованием (мейоз). Половое — с помощью копуляции и конъюгации.

Шизогония (от греч. schizo — разделяю) — множественное бесполое размножение, при котором, вследствие деления без разрыва цитоплазматической мембраны, клетка становится многоядерной, а затем распадается на множество дочерних клеток (соответственно количеству ядер).

Копуляция (от лат. copulatio — совокупление) — слияние как плазмы, так и ядер обеих копулирующих гаплоидных (n) особей.

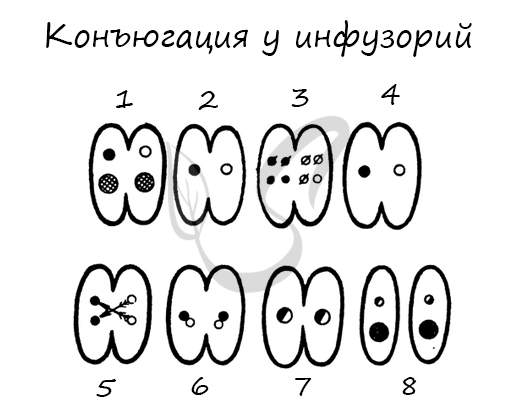

Конъюгация (от лат. conjugatio — соединение) — временное соединение двух особей, которые при этом обмениваются частями своего ядерного аппарата и цитоплазмой. В ходе конъюгации инфузорий объединяются их пронуклеусы, образовавшиеся в результате деления малого ядра (микронуклеуса) мейозом. После конъюгации происходит энергичное деление особей.

Значение простейших

Простейшие являются звеном в цепи питания. Фитопланктон (продуценты) — создатели органических веществ, служащие пищей для многих организмов. Зоопланктон (консументы) — питаются фитопланктоном и сами служат пищей для других организмов. Часть простейших являются причинами многих паразитарных заболеваний человека, растений и животных.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Пищеварительная система. У простейших органами пищеварения являются пищеварительные вакуоли

У простейших органами пищеварения являются пищеварительные вакуоли. Для этих животных характерно внутриклеточное пищеварение, которое является самым древним.

У кишечнополостных и червей из эмбрионального бластопора развивается ротовое отверстие. У кишечнополостных рот открывается в гастральную полость, которая является полостью первичной кишки и заканчивается слепо (анального отверстия нет). В этой полости наряду с внутриклеточным пищеварением появляется внеклеточное. На более высоких уровнях эволюции внутриклеточное пищеварение теряется полностью, уступая место внеклеточному (полостному) как более прогрессивному способу. Однако внутриклеточное пищеварение все же сохраняется у организмов на всех ступенях развития, но лишь в виде фагоцитоза, выполняющего защитную роль.

У ресничных и плоских червей строение пищеварительной системы еще сохраняет сходство с пищеварительной системой кишеч-нополостных. Анального отверстия нет, поэтому выброс пищеварительных остатков происходит через рот. Но у круглых червей пищеварительная система уже несколько усложняется, поскольку пищеварительная трубка заметно подразделяется на передний, средний и задний отделы, из которых передний и задний отделы имеют эктодермальное происхождение, средний — энтодермальное. Впервые развивается анальное отверстие за счет впячивания эктодермы в каудальную часть тела и соединения ее с полостью первичной кишки. У кольчатых червей пищеварительный тракт уже представлен глоткой, пищеводом, зобом, желудком, средней и задней кишками.

Дальнейшее усложнение пищеварительного тракта продолжается у членистоногих и моллюсков, у которых развиваются ротовые придатки вокруг рта, которые служат для измельчения пищи, в кишечнике развиваются отростки, что увеличивает его поверхность. Развиваются пищеварительные железы, которые являются аналогом печени позвоночных.

У хордовых в ходе эволюции продолжается дифференциация кишечной трубки, причем более глубокая, в результате чего происходит увеличение кишечной поверхности для всасывания продуктов пищеварения. Возникают железы, участвующие в пищеварении. Пищеварительная система всех хордовых в основном имеет энтодермальное происхождение (кроме ротового отдела и заднего кишечника, имеющих эктодермальное происхождение). У позвоночных кишечная трубка дифференцируется на ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечники, которые, однако, не у всех организмов (классов) дифференцированы полностью. Начиная с круглоротых, у позвоночных развивается печень, а начиная с рыб — поджелудочная железа.

У рыб развиваются костные пластинки и зубы. У земноводных впервые появляются слюнные железы, заканчивается обособление желудка, тонкой и толстой кишок, клоаки, развиваются однорядные зубы. Очень интенсивно развивается язык. У рептилий намечается некоторая дифференцировка зубов, часть слюнных желез преобразуется в ядовитые, углубляется обособление желудка, в кишечнике развивается зачаток слепой кишки. У птиц способность к полету сопровождается изменениями в пищеварительной системе. Вместо челюстей и зубов у них появляется клюв, а в пищеводе образуется растяжимое расширение, называемое

У млекопитающих развитие пищеварительной системы достигает верхнего предела. Имея значительную длину, она характеризуется большей расчлененностью. Дифференцируются зубы, развивается пищевод. Желудок, состоит из нескольких слоев и содержит много пищеварительных желез. У некоторых травоядных (жвачных копытных) желудок является многокамерным. Кишечник дифференцирован на тонкий, толстый и прямой отделы. Значительной дифференцировки достигают печень, поджелудочная железа, их протоки впадают в передний отдел тонкого кишечника. Происходит удлинение толстого кишечника, появляются слепая кишка, и аппендикс. У многих млекопитающих получила значительное развитие слепая кишка, достигая ‘/g длины всего кишечника. Толстая кишка, заканчивается анусом, отделенным от мочеполового отверстия промежностью. У яйцекладущих толстая кишка заканчивается клоакой.

У человека в состав пищеварительной системы входит рот, глотка, пищевод, желудок, кишечник, слюнные железы, печень, желчный пузырь и панкреатическая железа (рис. 188). Все отделы же-лудочно-кишечного тракта построены из четырех слоев.

Человек является всеядным существом, поскольку его пищеварительная система обеспечивает метаболизирование как растительной, так и животной пищи (табл. 42).

Главными углеводами, содержащимися в растительной пище, являются крахмал и целлюлоза, а в жквотной пище —гликоген.

Источник

Процесс питания простейших

У одноклеточных организмов возможно только внутриклеточное пищеварение, при этом органеллы движения обеспечивают клетке не только подвижность, но и позволяют ей захватывать пищу. Самые примитивные простейшие – амебы, захватывают пищу псевдоподиями, которые обволакивают со всех сторон пищевые частицы, направляя их в цитоплазму. Образовавшаяся пищеварительная вакуоль затем сливается с первичными лизосомами, гидролитические ферменты последних расщепляют органический субстрат до доступных клетке мономеров. Кроме фагоцитоза амебе характерен пиноцитоз. При этом образуются на поверхности клетки впячивания в форме трубочки, по которой поступает внутрь цитоплазмы капелька жидкости. Образовавшаяся вакуоль с жидкостью отшнуровывается от трубочки. После всасывания жидкости вакуоль исчезает. Непереваренные остатки пищи удаляются из клетки. В отличие от высокоорганизованных простейших у амебы нет постоянного места для удаления отходов, и экзоцитоз осуществляется через любой участок поверхности клетки.

Гетеротрофные жгутиконосцы способны либо к голозойному питанию, заглатывая органические частицы пищи, либо к сапрофитному путем всасывания жидкой органической пищи всей поверхностью клетки. У жгутиконосцев поступление твердых частиц обычно осуществляется через фиксированные участки тела, где находится клеточный рот (цитостом) или участок липкой цитоплазмы. Обычно они располагаются у основания жгутика, винтообразное движение которого привлекает в эту область взвешенные частицы. Цитостом представляет собой углубление на поверхности клетки. Он ведет в узкий канал – клеточную глотку (цитофарингс), заканчивающийся в эндоплазме, где от него по мере поступления пищи отшнуровываются пищевые вакуоли. Если цитостома нет, то у основания жгутика на определенном участке может отсутствовать пелликула. Этот участок называется липкой цитоплазмой, поскольку там фагоцитируются твердые частицы. Поглощению пищи способствуют жгутики. Винтообразное движение жгутика создает у его основания разреженное пространство и в образовавшийся миниводоворот вовлекаются пищевые частицы. У пресноводных жгутиконосцев часто имеется сократительная вакуоль, иногда с большим резервуаром, открывающимся наружу порой. Зеленые жгутиконосцы, как правило, имеют красный «глазок» — стигму, представляющую собой светочувствительную органеллу.

Наиболее сложно проходит питание инфузорий, которые имеют ряд специализированных субклеточных структур, в совокупности напоминающих пищеварительную систему. У подавляющего большинства видов (за исключением некоторых паразитов, поглощающих вещества через поверхность тела) имеется углубление – перистом или предротовая воронка, ведущая в цитостом. В наиболее примитивном варианте цитостом располагается на переднем конце тела, у более высокоорганизованных форм он смещается на брюшную сторону. Цитостом продолжается в узкий канал – клеточную глотку (цитофарингс), который заканчивается в эндоплазме. У равноресничных инфузорий в области ротового аппарата отсутствуют ресничные комплексы, тогда как у других там имеются различные мембраны, мембранеллы и цирри, облегчающие поглощение пищи. В частности, у кругоресничных инфузорий имеется предротовой аппарат. Он состоит из трех коротких мембранелл, расположенных слева от рта, и одной более длинной мембраны справа. Это образование получило название тетрахимениум. У спиральноресничных инфузорий мембрана не образуется, а мембранеллы спирально закручиваются вправо. У инфузорий, питающихся взвешенными частицами и бактериями, ротовое отверстие все время остается открытым, тогда как у хищных оно раскрывается лишь при захвате пищи. В эндоплазме от глотки отшнуровывается пищеварительная вакуоль. Затем она вовлекается в ток цитоплазмы и совершает внутри клетки путь по определенной траектории. По мере движения вакуоль (фагосома) сливается с лизосомами. Органический субстрат в ней расщепляется и в виде мономеров поступает в цитозоль, там они используются на нужды клетки или переводятся в нерастворимые соединения и откладываются в качестве трофических включений. Непереваренные частицы затем выбрасываются путем экзоцитоза наружу. Инфузории являются единственными из простейших, у кого имеется постоянное место выброса неусвоенных продуктов – порошица.

Сосущие инфузории являются хищниками, своих жертв они захватывают щупальцами, когда те проплывают мимо, и всасывают. Щупальца могут иметь на конце вздутие с отверстием, ведущие во внутренний канал. У некоторых видов щупальца ветвятся.

У споровиков, как и всех внутриклеточных паразитических простейших, отсутствуют органеллы движения и клеточных рот, поэтому обмен веществ осуществляется через поверхность тела. Во внутренней мембране пелликулы кокцидий образуются инвагинации наружной мембраны – микропоры. Через них пища поступает в цитоплазму клетки, поэтому их иногда называют микроцитостомами.

Таким образом, сравнив органоиды пищеварения простейших, мы отмечаем, что в процессе эволюции происходило их усложнение. Так у амебы нет постоянного места поглощения пищи и вывода непереваренных остатков, а вот у инфузории имеется некоторое подобие «пищеварительной системы», представленной цитостомом, цитофаригсом и порошицей. Амеба захватывает пищу с помощью псевдоподий, в то время как у инфузорий этот механизм представляет более сложный комплекс действий. Поглощению пищи способствуют жгутики. У сосущих инфузорий – щупальца.

Также мы упомянули и паразитических простейших. Поскольку они являются внутриклеточными паразитами, они утратили органоиды движения, способствующие также захвату пищи. Они поглощают питательные вещества всей поверхностью тела. Их образ жизни позволяет обходиться им без цитостома.

Итак, мы пришли к заключению, что у простейших можно проследить эволюционные изменения органоидов пищеварения.

Источник