Способы первичной обработки информации

ЧТЕНИЕ ТЕКСТА С МАРКИРОВАНИЕМ — самоактивизирующая системная разметка для эффективного чтения и размышления

Во время чтения текста необходимо делать на полях пометки, а после прочтения текста, заполнить таблицу, где значки станут заголовками граф таблицы. В таблицу кратко заносятся сведения из текста. Ставьте значки по ходу чтения текста на полях делайте пометки. Прочитав один раз, вернитесь к своим первоначальным предположениям, вспомните, что вы знали или предполагали по данной теме раньше, возможно, количество значков увеличится. Следующим шагом может стать заполнение таблицы («Инсерт»), количество граф которой соответствует числу значков маркировки.

| » V « | » + « | » — « | » ? « |

|---|---|---|---|

| поставьте «v»(да) на полях, если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете, или думали, что знаете | поставьте «+»(плюс) на полях, если то, что вы читаете, является для вас новым | поставьте » -«(минус), на полях, если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или думали, что знаете | поставьте «?» на полях, если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить более подробные сведения по данному вопросу |

Этот прием работает на стадии осмысления. Для заполнения таблицы вам понадобится вновь вернуться к тексту, таким образом, обеспечивается вдумчивое, внимательное чтение. Технологический прием «Инсерт» и таблица «Инсерт» сделают зримыми процесс накопления информации, путь от «старого» знания к «новому». Важным этапом работы станет обсуждение записей, внесенных в таблицу, или маркировки текста.

Способ создания денотатного графа:

• Выделение ключевого слова или словосочетания

• Чередование имени и глагола в графе (именем может быть одно существительное или группа существительных в сочетании с другими именными частями речи; глагол выражает динамику мысли, движение от понятия к его существенному признаку)

• Точный выбор глагола, связывающего ключевое понятие и его существенный признак (глаголы, обозначающие цель — направлять, предполагать, приводить, давать и т.д.; глаголы, обозначающие процесс достижения результата — достигать, осуществляться; глаголы, обозначающие предпосылки достижения результата — основываться, опираться, базироваться; глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход на определение значения понятия)

• Дробление ключевого слова по мере построения графа на слова — «веточки»

• Соотнесение каждого слова — «веточки» с ключевым словом с целью исключения каких-либо несоответствий, противоречий и т.д.

—Пономаренко Евдокия Борисовна 16:42, 26 октября 2009 (SAMT)

Источник

Тема 3.2 Первичная обработка информации

Учебное занятие по теме «Первичная обработка информации» в соответствии с программой направлено на самостоятельную деятельность студентов по обработке материала из источников информации.

Практическая работа

1. Сбор и систематизация полученной информации по проблемным вопросам и поставленным задачам проекта в соответствии составленного списка источников информации на прошлом занятии.

2. Подготовить теоретическую основу проекта: основные понятия, теории, точки зрения и т.д. с указанием авторов.

3. Обработанный (собранный) материал отправить преподавателю на проверку по электронной почте.

Просмотр содержимого документа

«Тема 3.2 Первичная обработка информации»

Введение в проектную деятельность

Работа с информацией по проекту

Алгоритм работы с литературой и с ресурсами Интернета.

Сбор информации по теме проекта

- Определить, где и какие данные нужно найти;

- Определить кто может в этом помочь, кого можно пригласить для консультации;

- Определить в какие организации можно обратиться за консультацией, какие конкретно сведения вы там запросите;

- Определить какие документы могут содержать нужную вам информацию и где ее можно найти;

- Распределить направления поиска среди участников группы, работающей над проектом.

Способы сбора информации

- Наблюдение;

- Анкетирование;

- Социологический опрос;

- Интервьюирование;

- Проведение экспериментов;

- Работа со СМИ;

- Работа с литературой и источниками Интернет.

Приемы поиска информации в сети Internet

Поисковая система – инструмент для поиска информации в Интернете, это комплекс программ, выполняющих следующие действия:

- Web -сервер принимает от пользователя запрос на поиск информации и передает его «поисковой машине».

- Поисковая машина просматривает БД, составляет список страниц, удовлетворяющих условиям запроса, и возвращает его web -серверу.

- Web -сервер оформляет результаты запроса и предает их на компьютер пользователя в виде ссылок.

1. Поиск группы слов: использование кавычек в запросе.

Например: «открытое образование»

2.Поиск словоформ: использование восклицательного знака в запросе.

Например: !кошкин дом — найдет страницы, цитирующие строчку из стихотворения «Кошкин дом».

3.Роль прописных букв: заглавные буквы в запросе использовать только в именах собственных.

Например: «город Москва», «Филипп Киркоров «.

4.Учет зарезервированных слов: зарезервированные слова (стоп -слова) не учитываются при поиске. К ним относятся все короткие слова, в которые входят менее 4 букв (предлоги, союзы и т.п.).

Например: » мы в Италии» будут найдены документы, в которые входит слово “Италии”.

Алгоритм работы с информацией по проекту

- Работу с литературой начинают с составления перечня необходимых для проработки источников.

- Но не следует забывать, что, обрабатывая предварительно подобранные документы, обязательно появятся новые источники.

- Исходя из этого, нужна постоянная систематизация тех материалов, что уже проработаны, и тех, которые еще нужно обработать.

- 1. Прочитать: перечень отобранной для изучения литературы. Сюда же добавляются новые источники, полученные уже в процессе работы с информацией.

- 2. Обработать: источники, которые имеют непосредственное отношение к проекту и которые обязательно нужно изучить и использовать.

- 3. Прочитано: это уже изученные источники, дальнейшая обработка которых не нужна.

Обработка информации в соответствии с целями и задачами проекта

- Первым условием обработки информации является направленность, т. е. цель с которой читается конкретный документ. Естественно эта цель соответствует цели вашего проекта.

- Второе условие – это умение находить информацию которая позволила бы решать задачи, поставленные в проекте.

- Третьим условием обработки информации является сопровождение прочитанного письменными записями, которые помогают лучше понять и проанализировать информацию; отобрать наиболее важные фрагменты информации, необходимые для проекта.

Способы обработки информации

- Выписка — кратко записанное содержание отдельных фрагментов прочитанного.

- Краткость их дает возможность в малом объеме накопить значительную информацию. Удачно выбранная выписка может стать основой для дальнейшей работы над проектом.

- Цель выписок заключается в том, чтобы подготовить в той или иной форме для дальнейшего использования необходимые, наиболее важные, существенные сведения из учебников, книг, журналов. Выписывают конечно отдельные положения, факты, цифровой, иллюстративный материал.

Способы обработки информации

- Цитаты — запись части текста, содержащего существенные мысли автора, характерные факты.

- Тезисы — это краткое изложение основных мыслей прочитанного произведения. Этот вид записей, сопровождающей чтение, дает возможность обобщить прочитанный материал, изложить его суть кратко и полно.

Способы обработки информации

- Аннотация — сжатое изложение главного содержания первоисточника (книги, статьи).

- В аннотации отмечается к какой тематике относится информация, перечисляются рассмотренные в нем вопросы, проблемы, но содержание этих вопросов не раскрывается.

- Для аннотации присущи особые словосочетания: в монографии идет речь о автор освещает рассматриваются вопросы . обобщенные текст сообщает о . , в статье кратко, полно, подробно рассматриваются проблемы . .

Способы обработки информации

- Конспект — это подробное краткое изложение информации.

- Полнота записей означает не объем, а все то, что является главным в данной информации.

- Главное в составлении конспекта — это умение выделить главное относительно исследуемой проблемы.

- При составлении конспекта, выбирают наиболее важную и существенную информацию, главные утверждение выделяют, ключевые слова, словосочетания подчеркивают, или записывают другим цветом, что очень важно для дальнейшего использования конспекта.

- Во время анализа информации различные идеи, факты, теории сравнивают между собой.

- В процессе активного анализа всегда возникают собственные соображения и мнения, определяются наиболее актуальные вопросы, подлежащие исследованию в первую очередь.

- Недопустима форма анализа, когда исследователь лишь перечисляет фамилии своих предшественников и приводит аннотации их работ, не выражая при этом своих соображений.

- Анализ информации — это распределение найденных материалов между различными вопросами исследуемой проблемы.

- В этом случае работа упрощается, тратится меньше времени.

- Анализ источников должен полностью отражать состояние вопроса, которому посвящен проект.

- Имеющиеся в источниках сведения должны давать возможность объективно оценивать уровень исследования, правильно выбирать пути и средства достижения поставленной цели.

Практическая работа 4

Оформление списка литературы

Первичная обработка информации

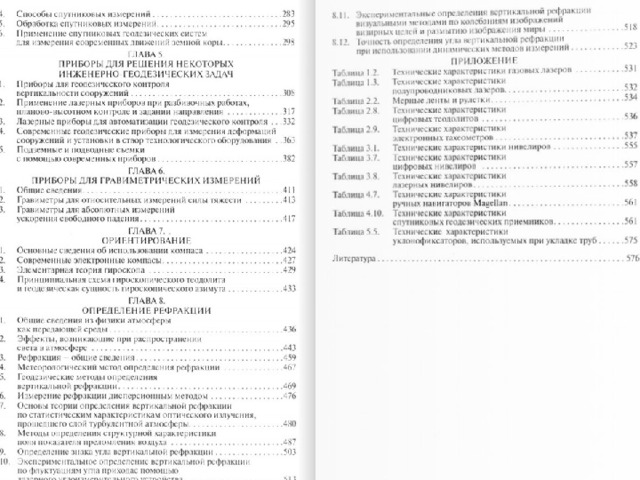

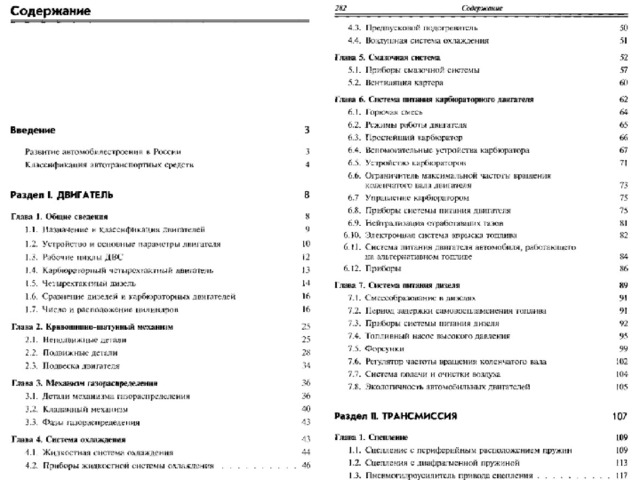

Определить по содержанию источника информации какие главы будут использованы для выполнения проекта на тему:

«Применение законов физики в современных геодезических приборах»

Первичная обработка информации

Определить по содержанию источника информации какие главы будут использованы для выполнения проекта на тему:

«Применение законов физики в конструкции

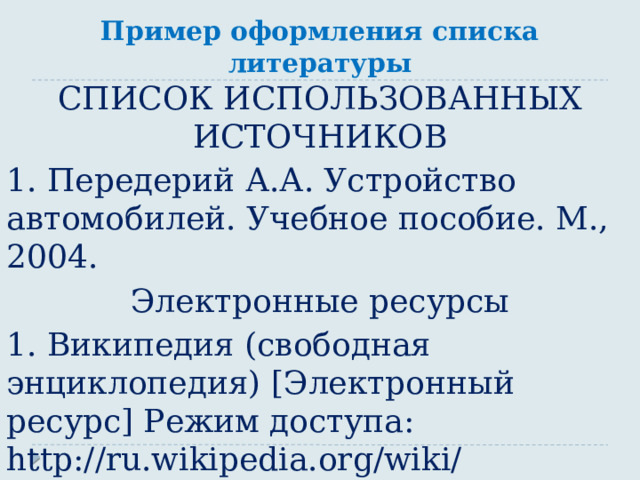

Пример оформления списка литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Передерий А.А. Устройство автомобилей. Учебное пособие. М., 2004.

1. Википедия (свободная энциклопедия) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/

- Составить список литературы, используя книги у вас на столе.

- В качестве электронного ресурса взять

Источник

Урок «Методы получения первичной информации» 10-11 класс

10 класс. Основы проектирования. Исследовательский проект.

Тема: «Методы получения первичной информации»

Место урока в разделе: девятый урок 3 темы « Источники информации и способы работы с ними ».

Тип урока: изучение нового материала.

Педагогические цели урока.

сформировать у учащихся представление о методах получения первичной информации;

научить планировать построение имиджа предприятия;

развивать способность логически мыслить;

развивать умение анализировать;

развивать умение высказывать собственное мнение и умение его обосновывать;

развивать умение вырабатывать коллективные решения;

развивать умение применять полученные знания на практике;

стремиться к воспитанию чувства гуманизма, коллективизма, взаимопомощи, чувства субординации.

интерактивная доска, рабочие тетради учащихся, листы бумаги, карандаши, фломастеры.

Формы работы на уроке:

индивидуальная, в малых группах.

Методы, используемые на этапе

1-й этап – адаптационный

Адаптация учащихся к учебной деятельности на уроке.

Анализ имеющихся у детей знаний о методах получения информации.

Ведущим методом на этом этапе является эвристическая беседа;

Включение в проектную деятельность (предложение выбрать наиболее эффективные методы получения информации для работы над своим проектом).

2-й этап – теоретический

Изучение нового материала о методах получения первичной информации

Метод групповой работы (изучить метод, презентация метода)

3-й этап – практический

Применение полученных знаний о методах получения первичной информации

Проблемное задание (подготовить материалы к получению первичной информации по теме проекта)

На доске – тема урока «Методы получения первичной информации».

Учитель: В рамках научно-исследовательского проекта очень важное место имеет сбор, обработка и представление информации

Давайте вспомним из уроков основ проектной деятельности как называют субъектов данного метода.

Ответы учащихся: Субъекты метода получили названия: интервьюер — активный участник, сборщик информации и респондент — носитель информации, опрашиваемый.

Что такое опрос?

Ответы учащихся: Опрос — метод получения первичной информации, основанный на устном или письменном обращении к исследуемой совокупности людей с вопросами, содержание которых представляет проблему исследования.

Запишите в тетрадях тему урока.

Теоретический этап урока.

Группу методов которые мы сегодня будем рассматривать правомерно именуют еще экспертными методами (исследования) потому, что сущностную информацию можно получить только у ее носителей, у экспертов, у тех, кто стал обладателем актуального знания в силу того, что находится на самом переднем крае социального опыта и его рефлексии. В рамках методов рассматриваемой группы частично осуществляется и обработка, а также представление полученной информации.

Схематически ее можно представить рис. 1. (Приложение 1)

Опросные методы. Опросные методы получили свое название потому, что информация «снимается» исследователем «с эксперта» путем опроса в различных его формах.

К строго индивидуально-экспертным методам относятся: тестирование, интервьюирование, анкетирование, метод устной истории, панельный опрос. Все пять методов связаны только с получением исходной информации. Обработка этой информации осуществляется путем привлечения других (групп) методов.

В каждой группе учащихся есть ученик-эксперт одного из рассматриваемых методов, который расскажет о методе учащимся. (Учащийся, который подготовился к уроку по материалам учителя)

Группа должна подготовить выступление о рассматриваемом методе и дать рекомендации остальным учащимся, когда и как следует применять данный метод, отметить его достоинства и недостатки.

Материал для групп (Приложение 2.)

Практический этап урока.

Обсуждение в группах.

Представители от каждой группы рассказывают о результатах обсуждения, показывают схемы изученного метода.

1 группа – Интервьюирование, метод «устной истории»

2 группа – Анкетирование, тестирование.

3 группа – Метод панельного опроса

4 группа – Метод мозгового штурма

5 группа – Сценарный метод.

Учитель и ученики других групп задают вопросы, дают оценивающие комментарии.

Учитель выставляет оценки в зависимости от правильности и полноты ответов, от степени участия ученика в работе группы.

Учитель: Ребята, домашнее задание будет следующим: выбрать наиболее эффективные методы получения первичной информации по теме проекта, подготовить материал к сбору информации и собрать информацию по плану.

Урок окончен. Спасибо за активную работу на уроке.

1 группа – Интервьюирование, метод «устной истории»

Интервьюирование сводится к непринужденной беседе исследователя (интервьюера) с респондентом и фиксации ее результатов. Содержание беседы, задаваемые в ее ходе вопросы, разумеется, предварительно осмысливаются исследователем и направлены на безусловное получение требуемой информации, предназначенной для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы.

Достоинства: простота; достаточная результативность (почти 100%-ная вероятность получения информации от «взятого в обработку»); возможность (неожиданная) получения предварительно не предполагавшейся, чаще всего «щекотливой» информации как сознательно выдаваемой, так и путем

Недостатки: большая часть людей настороженно, с опаской относится к фиксации их высказываний (запись ручкой, на магнитофон), что сковывает респондента, а последующая запись результатов беседы с респондентом не исключает искажений; возможно психологическое воздействие исследователя на респондента, «подведение» его (подсказывание) к собственным ответам на задаваемые вопросы и опосредованая фиксация интервьюерских ответов, т. е. замещение подлинных ответов респондентов — чужими; трудности обработки произвольных ответов, возможность искажения их содержания при любых попытках унификации с целью обработки.

Особую разновидность интервьюирования представляет собой метод «устной истории» 1 . Он сводится к сбору и фиксации биографических и хронологических данных о группах людей, относящихся к одному социальному слою или функциональной сфере, и выявлению на этой информационной основе определенных исторических и социальных закономерностей (или отклонений от них) в жизнедеятельности этой группы (слоя), например, «красных директоров», создателей ВКП(б), «буржуазных спецов», верой и правдой служивших «рабоче-крестьянской» власти и т. д.

Метод «устной истории» помогает восстановить реальную картину событий, выявить новые грани прошлого, «оживить» его, опираясь на детализованный анализ жизненного опыта, соединение личностного и социального в каждой индивидуальной жизненной истории.

2 группа – Анкетирование, тестирование.

Анкетирование сводится к заполнению респондентом анкеты (вопросника), предварительно составленной интервьюером, т. е. самостоятельная фиксация респондентом своего мнения по интересующему исследователя вопросу и последующая передача анкеты заинтересованному в ее получении лицу для

При этом важно отметить, что анкета зачастую предполагает (при закрытом типе) унифицированные варианты ответов (да; нет; затрудняюсь ответить и т. п.).

Достоинства: тщательная предварительная формулировка вопросов, отсутствие «импровизации» со стороны интервьюера; исключение даже неосознанного психологического воздействия исследователя на респондента, «подталкивания» его к «собственному» мнению; относительно невысокая (по сравнению с интервьюированием) трудоемкость и стоимость сбора информации, в целом большая простота обработки заведомо унифицированных ответов респондентов.

Недостатки: высокая вероятность того, что не все получившие анкеты ответят на нее; возможность получения неискренних ответов на вопросы анкеты; вероятность получения релевантной, но не предусмотренной анкетой информации (при открытом типе анкет, когда респонденту предлагается самостоятельно сообщить важную, по его мнению, информацию, относящуюся к исследуемому вопросу).

Тестирование — метод изучения глубинных (чаще — мыслительных) процессов деятельности человека, исходя из его высказываний или личностных оценок каких-либо факторов жизнедеятельности окружающей среды.

В основе метода (методов) лежит специально составленный профессиональным социологом опросник (тест), позволяющий оценить отношение тестируемого к определенному явлению, выявить и количественно оценить его личностные свойства, предпочтения, ориентации.

Тесты характеризуются валидностью. Под валидностъю теста понимается его способность решать возложенную на него по замыслу создателя задачу, достигать поставленной цели — выявлять и измерять требуемые свойства индивида.

3 группа – Метод панельного опроса

Отличие метода панельного опроса от других опросных методов состоит в том, что при его использовании к выборке выдвигается еще одно дополнительное требование — персональная неизменяемость сформированной выборки от опроса к опросу. Сам опрос может проводиться в любой из форм — интервьюирования или анкетирования, но персональный состав опрашиваемых должен быть стабильным.

Дело в том, что метод используется для изучения изменения вкусов, симпатий, предпочтений и т. д. во времени, а персонально разные респонденты могут изначально отличаться своими ориентациями. Чтобы исключить (элиминировать) влияние этого фактора, выдвинуто оговоренное требование. Формирование и поддержание «панели» в течение длительных промежутков времени под силу лишь крупным опросным агентствам, систематически получающим заказы на исследования и ориентированным на изучение динамики социальных явлений во времени. Одним из таких формирований в России рассматривают известный Левада-центр 1 .

4 группа – Сценарный метод.

Сценарный метод заключается в систематизированном представлении обществу знаний о будущем, полученных упорным трудом, преимущественно, отдельных специалистов широкого кругозора и высочайшей квалификации. Французы такие представления-сценарии, именуют футуриблями. Сценарий — это описание картины будущего, состоящий из согласованных, логически взаимоувязанных событий и последовательности шагов, с определенной вероятностью ведущих к конечному прогнозируемому состоянию. Это еще и метод прогнозирования.

Отмеченные на рис. 10 качественно-сценарные методы подразделяются на сценарии-эссе 2 и аналитические сценарии; количественно-сценарный метод иногда именуют формализованно- сценарным.

Сценарий-эссе — характеризуется свободным, близким к публицистическому стилем, высокой степенью детализации, сознательной драматизацией ключевых моментов изложения, отсутствием жесткой структурированности данных. Как правило, сценарии-эссе довольно значительны по объему. Среди важнейших достоинств сценариев-эссе следует отметить высокую степень наглядности формы изложения материала: драматическая привлекательность хорошо написанного сценария, который расширяет границы вероятности с помощью творческого использования фактической информации, оказалась очень полезной и в оборонной политике, и в бизнесе, и в промышленном планировании благодаря возможности наглядно продемонстрировать преимущества и недостатки различных предложений.

Аналитический сценарий — характеризуется строгим стилем, наличием четкой структуры изложения материала, небольшим объемом. Содержит краткое (порой — тезисное) описание исходных и результирующих ситуаций, сжатую характеристику основных политических актеров, максимально четкую демонстрацию хода развития событий. Такие сценарии в силу их краткости значительно более удобны для лица, принимающего решения. Кроме того, они обладают убедительностью и наглядностью, хотя и несколько иного рода, чем сценарии-эссе (научная убедительность в противовес художественной).

Формализованные сценарии — по сравнению с первыми двумя видами, содержащими качественные суждения экспертов, включают в себя количественные показатели. Вербальное изложение хода событий сочетается в них с построением графов, событийных сетей, блок-схем, с использованием количественных коэффициентов (вероятности, относительной важности и др.). В наиболее сложных вариантах такие сценарии могут использовать математический аппарат теории вероятности, формальной и математической логики, теории распознавания образов, линейного и нелинейного программирования и пр. Поэтому некоторые аспекты таких сценариев могут быть сложны для восприятия, требовать специальной подготовки и квалификации. В то же время эти сценарии могут нести в себе гораздо более значительный объем необходимой для принятия оптимального решения информации, чем аналитические сценарии и сценарии-эссе.

Характерным примером сценария-эссе можно рассматривать прогноз югославского коммуниста генерала М. Джиласа 1 о неизбежности перерождения партийно-номенклатурной верхушки, выведенной из-под контроля населения, блестяще осуществившийся в течение менее полувека с момента создания этого сценария в Советском Союзе.

Примером аналитического сценария общемирового значения следует рассматривать получивший широкую известность Доклад Римского клуба 2 , впервые обнаживший проблему пределов экономического роста. Сущность и последовательность разработки формализованных сценариев как метода, одновременно относящегося и к другой группе, будут рассмотрены в разд. 21.

5 группа – Метод мозгового штурма

Метод мозгового штурма — предложен после Второй мировой войны американцем Алексом Осборном, бывшим во время войны командиром небольшого транспортного судна.

Предыстория появления метода вкратце такова. Командир практически безоружного транспортного судна в Атлантическом океане получил радиограмму о том, что в регионе следования появились немецкие подлодки. Рекомендовалось самостоятельно позаботиться о защите, поскольку никаких боевых средств в распоряжении органа, руководившего транспортированием, в этом районе не было. Средства береговой охраны США — далеко. Командир собрал на палубе экипаж, проинформировал о ситуации и пригласил членов команды активно предлагать возможные меры спасения на случай торпедной атаки. Один из членов экипажа, индивид с «черным» юмором, внес предложение в случае атаки выстроиться на палубе вдоль борта со стороны атакующей лодки и дружно дунуть в сторону торпеды. Это, по мнению предлагающего, отклонит торпеду от ее курса и позволит избежать ее попадания в корабль. Злой рок на этот раз миновал корабль, но случай имел два следствия. Первое: Осборн после войны запатентовал средство защиты корабля от торпеды в виде вентилятора, крепящегося к борту корабля, об эффективности которого ничего не известно. Второе: выйдя в отставку, Осборн создал учебный центр по подготовке специалистов по решению изобретательских задач, исходя из усвоенного им опыта.

Алгоритм метода предполагает два заседания экспертной группы, т. е. работу в два тура, на каждый из которых возлагается самостоятельная задача и предъявляются свои требования.

Задача первого тура — выработать (получить) максимально возможное количество жизнеспособных альтернативных предложений по преодолению проблемы (гипотеза, как таковая, не выдвигается вовсе).

Задача второго тура — проверка, причем жесткая, альтернатив на жизнеспособность.

Требования к проведению первого тура — создание у экспертов предстрессового состояния (возможность стать пищей акул): психологи мотивируют это повышением мыслительной активности в стрессовом состоянии; постановка актуальной задачи непосредственно на заседании, работа без предварительной подготовки и домашних заготовок: психологи мотивируют это тем, что первое движение души — самое верное; запрещение выдвигать несколько предложений подряд (само количество предложений одного эксперта не ограничивается, но излагать их следует поочередно, давая возможность участвовать в генерации идей и другим; запрещение какой-либо критики даже самых экстравагантных предложений (они-то в конечном итоге могут оказаться самыми продуктивными); оперативная фиксация высказываемых предложений; ограничение продолжительности первого тура в 40-45 мин: психологи мотивируют это снижением мыслительной активности экспертов по истечении отмеченного времени.

Между первым и вторым турами заседаний работает секретариат. На него возлагается систематизация, группировка и т. п., а также обработка поступивших предложений по разрешению проблемы.

Требования к проведению второго тура: неограниченность времени; конструктивная критика предложений, но не внесших их экспертов.

Японский вариант метода коллективной генерации идей получил цифровое обозначение «635». Оно трактуется, как: шесть экспертов по три идеи каждые пять минут. Реализуется этот вариант путем посадки за стол в первом туре пяти человек и снабжения каждого из них небольшим скрепленным пакетом бумаги (2-3 листа). После каждых пяти минут пакеты перемещаются по кругу. За 30 минут (6-5) эксперты генерируют 108 предложений (6 • б • 3) по разрешению проблемы, которые подвергаются в дальнейшем строгой конструктивной критике.

По мнению исследователей университета Буфалло (США) методы коллективной генерации идей, в том числе метод мозгового штурма, позволяют получить на 70% больше ценных (новых) идей, чем их способны выдвинуть индивидуально те же эксперты.

Источник