Способы переработки нефти их сущность

Химический состав нефти. Методы переработки нефти

Автомобильные топлива являются источником тепловой энергии, которая в двигателях внутреннего сгорания преобразуется в механическую. Топлива делятся на жидкие и газообразные. Жидкие топлива подразделяются на бензины и дизельные топлива, а газовые — на сжиженные и сжатые. Основным источником получения жидких и газообразных топлив является нефть.

В настоящее время, когда во всем мире наблюдается рост цен на нефтепродукты, становится острой проблема рационального расходования особенно таких материалов, как топлива и масла.

К эксплуатационным материалам, применяемым на автомобильном транспорте, относятся жидкие и газообразные топлива, смазочные и конструкционно-ремонтные материалы, а также специальные жидкости.

Автомобильный транспорт использует значительную часть производимых продуктов переработки нефти и газа. В себестоимости автомобильных перевозок затраты на топливо и смазочные материалы составляют более 20 % и существенно зависят от уровня эксплуатации автотранспортной техники.

Правильный выбор и рациональное использование эксплуатационных материалов во многом определяют надежность и долговечность техники, затраты на ее обслуживание и ремонт. Ошибка при выборе моторного масла может привести в лучшем случае к сокращению срока службы двигателя, в худшем — к его поломке.

Выбор и правильное применение масла осложняются зачастую тем, что технической документацией на некоторые машины предусматривается большое число марок смазочных материалов. Поэтому унификация их и использование заменителей могут иметь большое значение для упрощения эксплуатации автомобильной техники.

В автомобиле имеется большое число узлов и механизмов, где применяются пластичные смазки, разнообразие которых также предполагает грамотное их использование.

Выбор смазочных материалов более высокого качества, чем требуется, ведет к неоправданному увеличению затрат. Применение же материала с более низкими качествами неизбежно приводит к сокращению сроков службы автомобиля и перерасходу самого материала.

Проблемы использования топлива и смазочных материалов настолько важны, что возникла наука — химмотология, которая изучает свойства, качество и рациональное использование горючих и смазочных материалов в технике, устанавливает требование к горюче-смазочным материалам (ГСМ), что способствует разработке новых сортов, методов испытаний и унификации ГСМ.

В современном автомобиле число деталей, в конструкции которых применяется резина, доходит до 500. Поэтому необходимо обладать знаниями о правильном использовании резинотехнических изделий, особенно дорогостоящих, таких, как автомобильные шины.

Хорошее лакокрасочное покрытие не только придает автомобилю красивый внешний вид, но предохраняет его кузов от воздействия внешней среды и преждевременного разрушения. Постоянное воздействие снега, дождя, соли, а также песка и мелких камней приводит к старению и постепенному разрушению покрытия. Продолжительность службы кузова легкового автомобиля составляет в среднем 6 лет. Грамотная противокоррозионная обработка современными защитными материалами позволяет продлить этот срок до 12 лет и более.

В книге для каждого вида материалов, применяемых при эксплуатации автомобилей, приведены физико-химические свойства и эксплуатационные качества, а также предъявляемые к ним технико-экономические требования.

Эти и другие сведения, которые необходимы специалистам автомобильного транспорта для организации рационального использования материалов, позволяют решать конкретные задачи использования материалов как отечественного, так и зарубежного производства.

1.1.1. Химический состав нефти

Нефть представляет собой сложную смесь жидких органических веществ, в которых растворены различные твердые углеводороды и смолистые вещества. Главными элементами нефти являются углерод и водород. Содержание углерода колеблется от 83,5 до 87 %, водорода — от 11,5 до 14 %. Также в нефти присутствуют сера, кислород и азот — в сумме не более 3 %.

Основными компонентами нефти являются углеводороды, которые принадлежат к следующим гомологическим рядам:

CnH2n+2 — алканы (насыщенные углеводороды);

CnH2n — нафтены (алициклические углеводороды);

CnH2n-6 — арены (ароматические углеводороды).

Непредельных углеводородов в сырой нефти нет. Кроме углеводородов в нефти присутствуют кислородные, сернистые и азотистые соединения.

Кислородные соединения представлены карбоновыми кислотами, эфирами, фенолами и т. п. Основная их часть сосредоточена в высококипящих фракциях, начиная с керосиновой. Карбоновые кислоты присутствуют в нефти, всех топливах и смазочных материалах; больше всего в нефтепродуктах нафтеновых кислот:

Они представляют собой жидкости, которые могут корродировать металлы.

Сернистые соединения увеличивают расход топлива, оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Сернистые соединения, входящие в состав нефти, по фракциям переработки распределены неравномерно. В нефтяных остатках их содержится до 90 %. Сернистые соединения нефти делятся на активные и неактивные. К активным, которые взаимодействуют с металлами при комнатной температуре, относятся элементарная сера, сероводород и меркаптаны.

Неактивные сернистые соединения, к которым относятся сульфиды и дисульфиды, при нормальных условиях не вступают в реакцию с металлами.

В малосернистых нефтях содержание сернистых соединений достигает 0,5 %, а в сернистых до 5 %. После перегонки в бензиновых фракциях содержится до 0,15 % неактивных сернистых соединений, в керосиновых — до 1 %.

Азотистые соединения содержатся в нефти в небольших количествах и концентрируются, главным образом, в тяжелых фракциях. Азотистые соединения делятся на основные и нейтральные. Основные азотистые соединения отделяют обработкой слабой серной кислотой.

Азотистые соединения термически стабильны и не оказывают заметного влияния на эксплуатационные свойства нефтепродуктов. Однако при хранении дизельных топлив они вызывают усиленное смолообразование.

1.1.2. Способы переработки нефти

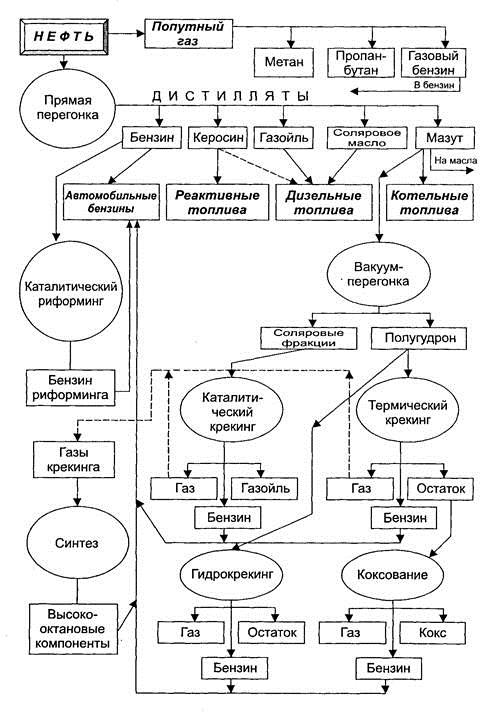

К основным способам получения топлив из нефти относятся прямая перегонка (дистилляция), термический и каталитический крекинги, гидрокрекинг и каталитический риформинг.

При разнообразии содержащихся углеводородов особенностью нефти является широкий температурный диапазон выкипания. Уже при нагреве до 30 … 40 °С из нефти начинают испарятся наиболее легкие углеводороды. С повышением температуры состав выкипающих углеводородов становится тяжелее. Это позволяет разделить нефть на части или фракции, выкипающие в определенных температурных пределах. Получаемые продукты называются дистиллятами, а сам процесс – прямой перегонкой нефти. Обычно выделяются дистилляты со следующими пределами выкипания:

Прямая перегонка заключается в нагреве нефти при атмосферном давлении и выделении фракций, различающихся температурами кипения. При температуре от 35 до 200 °С отбирают бензиновую фракцию, от 200 до 300 °С — дизельное топливо . Остаток после перегонки — мазут (до 80 %), который поступает в куб дистилляционной колонны, работающей под вакуумом. При этом верхний слой представляет собой соляровый дистиллят (температура кипения 280—300 °С), который является исходным сырьем для крекинг-бензинов и дистилляционных масел: индустриальных, цилиндровых, моторных и т. д.

Термический и каталитический крекинги используют для увеличения выхода легких фракций из нефти. Исходным сырьем служит соляровая фракция, представляющая собой смесь углеводородов с числом атомов углерода от 16 до 20, при нагревании которой до 450—550 °С в присутствии катализатора (алюмосиликат) или без него происходит расщепление углеводородов.

Сырьем для термического крекинга является полугудрон — остаток после недостаточно полного отгона масляных фракций. При этом выход бензина составляет 30—35 %. Термический крекинг сопровождается образованием ненасыщенных углеводородов, поэтому бензины термического крекинга характеризуются низкой химической стабильностью и невысокой детонационной стойкостью. На современных заводах термический крекинг не применяется.

Основным методом получения бензина является каталитический крекинг. Бензины каталитического крекинга содержат около 50 % изоциклических и ароматических углеводородов, а также 20—25 % алициклических. Содержание ненасыщенных углеводородов не превышает 5—9 %. Поэтому эти бензины имеют более высокую детонационную стойкость и химическую стабильность.

Каталитический крекинг позволяет получить бензины с октановым числом до 98 и протекает при температуре 450—550 °С в присутствии водорода с алюмомолибденовым или алюмоплатиновым катализатором при давлении 3 МПа.

Гидрокрекинг происходит при давлении до 20 МПа и температуре 480—500 °С в среде водорода с катализатором, благодаря чему ненасыщенные углеводороды не образуются, и полученный бензин имеет высокую химическую стабильность. Сырьем служит полугудрон.

Для улучшения качества бензина прямой перегонки используют каталитический риформинг, который протекает в присутствии водорода при температуре 460—510 °С и давлении 4 МПа. При этом происходит перестройка молекул, что ведет к образованию ароматических углеводородов (бензола, толуола, ксилолов и др.) из алканов и нефтенов и повышению детонационной стойкости.

Коксование тяжелых фракций процессов крекинга проводится при температуре 550 °С и атмосферном давлении. При этом образуются кокс, газообразные углеводороды и жидкая фракция, из которой извлекается бензин.

Рис 1.1. Схема переработки нефти

Синтезирование побочных газообразных продуктов крекинга и коксования направлено на получение высокооктановых компонентов: изооктана, алкилата, алкилбензола и других нефтепродуктов, которые используются в качестве добавок при получении технических сортов бензина.

Очистка автомобильных топлив является заключительной стадией подготовки базовых продуктов. Их необходимо очистить от избытка сернистых соединений, органических кислот и смолисто-асфальтеновых веществ. Для удаления сернистых соединений применяют метод гидроочистки при температуре до 300—430 °С и давлении 5—7 МПа в присутствии катализатора и водорода. Карбоновые кислоты нейтрализуют щелочью с последующей промывкой водой и сушкой.

Зимние сорта дизельного топлива получают удалением из жидкой фазы растворенные твердые углеводороды. Этот процесс — депарафинизация обеспечивает понижение температуры застывания дизельного топлива.

Схема переработки нефти показана на рис. 1.1.

1. Расскажите о химическом составе нефти.

2. Какое воздействие оказывают сернистые соединения?

3. Назовите основные способы перегонки нефти.

4. Что такое прямая перегонка нефти?

5. Что такое термический и каталитический крекинги?

6. Что такое гидрокрекинг и каталитический риформинг?

Источник

Реферат Нефть и способы её переработки

Смотрите также краткий конспект по химической технологии «Переработка нефти».

Введение

Нефть

Состав

Углеводородные соединения

Гетеросоединения

Физические свойства

Способы переработки

Первичная переработка

Подготовка нефти а переработке

Общие сведения о перегонке и ректификации нефти

Нефтяные фракции

Вторичная переработка

Типы и назначение термолитических процессов

Процесс получения бензина из керосина

Процесс получения битумов

Процесс получения технического углерода

Повышение октанового числа

Экологические проблемы

Месторождения нефти в РФ

Цены на нефть

Нефть и жизнь

I. ВВЕДЕНИЕ

Нефть и продукты ее преобразования были известны еще в далеком прошлом, их использовали для освещения или в лечебных целях. Потребность в нефти и нефтепродуктах резко возросла в начале XX в. в связи с появлением двигателей внутреннего сгорания и быстрым развитием промышленности.

В настоящее время нефть и газ, а также получаемые из них продукты применяются во всех отраслях мирового хозяйства.

Нефть и газ используются не только в качестве топлива, но и в качестве ценного сырья для химической промышленности. Великий русский ученый Д. И. Менделеев говорил, что сжигать нефть в топках – преступление, так как она является ценным сырьем для получения множества химических продуктов. Из нефти и газа в настоящее время вырабатывается огромное число продуктов, которые используются в промышленности, сельском хозяйстве, в быту (минеральные удобрения, синтетические волокна, пластмассы, каучук и т. д.). В последние годы во многих странах мира ведутся исследования с целью переработки нефти и нефтепродуктов при помощи микроорганизмов в белки, которые могут быть использованы как корм для скота.

Экономика государств зависит от нефти больше, чем от любого другого продукта. Поэтому нефть с начала ее промышленной добычи и до настоящего времени является предметом острой конкурентной борьбы, причиной многих международных конфликтов и войн.

Зависимость государства от нефти как сырья или способа экономического влияния, определяет её уровень развития и положение на мировой арене.

Итак, нефть играет очень значимую роль в современном мире. Это не только одно из важнейших полезных ископаемых, которое является сырьем для получения невероятного множества веществ и мощным энергетическим ресурсом, но и крупнейший объект международной торговли, и неотъемлемое звено экономических отношений.

II. НЕФТЬ

Нефть – это природная горючая маслянистая жидкость, относящаяся к группе горных осадочных пород, одно из важнейших полезных ископаемых Земли. Отличается исключительно высокой теплотворностью: при горении выделяет значительно больше тепловой энергии, чем другие горючие смеси.

1. Состав

Нефть состоит главным образом из углерода – 80-85% и водорода – 10-15% от массы нефти. Кроме них в нефти присутствуют еще три элемента – сера, кислород и азот. Их общее количество обычно составляет 0,5 – 8 %. В незначительных концентрациях в нефти встречаются ванадий, никель, железо, алюминий, медь, магний, барий, стронций, марганец, хром, кобальт, молибден, бор, мышьяк, калий и др. Их общее содержание не превышает 0,03% от массы нефти. Указанные элементы образуют органические и неорганические соединения, из которых состоит нефть. Кислород и азот находятся в нефти только в связанном состоянии. Сера может встречаться в свободном состоянии или входить в состав сероводорода.

1.1 Углеводородные соединения

В состав нефти входит около 425 углеводородных соединений. Нефть в природных условиях состоит из смеси метановых, нафтеновых и ароматических углеводородов. В нефти также содержится некоторое количество твердых и газообразных растворенных углеводородов. Количество природного газа в кубометрах, растворенного в 1 т нефти в пластовых условиях, называется газовым фактором.

В нефтяных (попутных) газах кроме метана и его газообразных гомологов содержатся пары пентана, гексана и гептана.

Класс соединений

Процентное содержание

Парафины – насыщенные (не имеющие двойных связей между атомами углерода) углеводороды линейного или разветвлённого строения. Подразделяются на следующие основные группы:

- Нормальные парафины, имеющие молекулы линейного строения. Обладают низким октановым числом и высокой температурой застывания, поэтому многие вторичные процессы нефтепереработки предусматривают их превращение в углеводороды других групп.

- Изопарафины – с молекулами разветвленного строения. Обладают хорошими антидетонационными характеристиками и пониженной, по сравнению с нормальными парафинами, температурой застывания.

Нафтены (циклопарафины) – насыщенные углеводородные соединения циклического строения. Доля нафтенов положительно влияет на качество дизельных топлив (наряду с изопарафинами) и смазочных масел. Большое содержание нафтенов в тяжёлой бензиновой фракции обуславливает высокий выход и октановое число продукта риформинга.

Ароматические углеводороды – ненасыщенные углеводородные соединения, молекулы которых включают в себя бензольные кольца, состоящие из 6 атомов углерода, каждый из которых связан с атомом водорода или углеводородным радикалом. Оказывают отрицательное влияние на экологические свойства моторных топлив, однако обладают высоким октановым числом.

Олефины – углеводороды нормального, разветвлённого, или циклического строения, в которых связи атомов углерода, молекулы которых содержат двойные связи между атомами углерода. Во фракциях, получаемых при первичной переработке нефти, практически отсутствуют, в основном содержатся в продуктах каталитического крекинга и коксования. Ввиду повышенной химической активности, оказывают отрицательное влияние на качество моторных топлив.

1.2 Гетеросоединения

Наряду с углеводородами в нефти присутствуют химические соединения других классов. Обычно все эти классы объединяют в одну группу – гетеросоединений. В нефти также обнаружено более 380 сложных гетеросоединений, в которых к углеводородным ядрам присоединены такие элементы, как сера, азот и кислород. Большинство из указанных соединений относится к классу сернистых соединений – меркаптанов. Это очень слабые кислоты с неприятным запахом. С металлами они образуют солеобразные соединения – меркаптиды. В нефтях меркаптаны представляют собой соединения, в которых к углеводородным радикалам присоединена группа SH. Меркаптаны разъедают трубы и другое металлическое оборудование буровых установок. Главную массу неуглеводородных соединений в нефтях составляют асфальтово-смолистые компоненты. Это темно-окрашенные вещества, содержащие помимо углерода и водорода кислород, азот и серу. Они представлены смолами и асфальтенами. Смолистые вещества заключают около 93% кислорода в нефти. Кислород в нефти встречается в связанном состоянии также в составе нафтеновых кислот (около 6%), фенолов (не более 1%), а также жирных кислот и их производных. Содержание азота в нефтях не превышает 1%. Основная его масса содержится в смолах. Содержание смол в нефтях может достигать 60% от массы нефти, асфальтенов – 16%. Асфальтены представляют собой черное твердое вещество. По составу они сходны со смолами, но характеризуются иными соотношениями элементов. Они отличаются большим содержанием железа, ванадия, никеля и др. Если смолы растворяются в жидких углеводородах всех групп, то асфальтены нерастворимы в метановых углеводородах, частично растворимы в нафтеновых и лучше растворяются в ароматических. В “белой” нефти смолы содержатся в малых количествах, а асфальтены вообще отсутствуют.

2. Физические свойства нефти

Важнейшими свойствами нефти являются плотность, содержание серы, фракционный состав, вязкость и содержание воды, хлористых солей и механических примесей.

Плотность нефти, зависит от содержания тяжелых углеводородов, таких как парафины и смолы.

По плотности можно ориентировочно судить об углеводородном составе нефти и нефтепродуктов, поскольку ее значение для углеводородов различных групп различно. Более высокая плотность сырой нефти указывает на большее содержание ароматических углеводородов, а более низкая – на большее содержание парафиновых углеводородов. Углеводороды нафтеновой группы занимают промежуточное положение. Таким образом, величина плотности до известной степени будет характеризовать не только химический состав и происхождение продукта, но и его качество. Наиболее качественными и ценными являются легкие сорта сырой нефти . Чем меньше плотность сырой нефти, тем легче процесс ее переработки нефти и выше качество получаемых из нее нефтепродуктов.

По содержанию серы сырую нефть в Европе и России подразделяют на малосернистую (до 0,5%), сернистую (0,51-2%) и высокосернистую (более 2%).

Нефть является смесью нескольких тысяч химических соединений, большинство из которых углеводороды; каждое из этих соединений характеризуется собственной температурой кипения, что является важнейшим физическим свойством нефти, широко используемым в нефтеперерабатывающей промышленности.

Присутствие механических примесей в составе нефти объясняется условиями ее залегания и способами добычи. Механические примеси состоят из частиц песка, глины и других твердых пород, которые, оседая на поверхности воды, способствуют образованию нефтяной эмульсии. В отстойниках, резервуарах и трубах при подогреве нефти часть механических примесей оседает на дне и стенках, образуя слой грязи и твердого осадка. При этом уменьшается производительность оборудования, а при отложении осадка на стенках труб уменьшается их теплопроводность. Массовая доля механических примесей до 0,005% включительно оценивается как их отсутствие.

Вязкость определяется структурой углеводородов, составляющих нефть, т.е. их природой и соотношением, она характеризует свойства распыления и перекачивания нефти и нефтепродуктов: чем ниже вязкость жидкости, тем легче осуществлять ее транспортировку по трубопроводам, производить ее переработку. Особенно важна эта характеристика для определения качества масленых фракций, получаемых при переработке нефти и качества стандартных смазочных масел. Чем больше вязкость нефтяных фракций, тем больше температура их выкипания.

III. СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ

Технологические процессы нефтеперерабатывающего завода принято классифицировать на две группы: физические и химические.

Физическими (массообменными) процессами достигается разделение нефти на составляющие компоненты (топливные и масляные фракции) без химических превращений и удаление (извлечение) из фракций нефти, нефтяных остатков, масляных фракций, газоконденсата и газов нежелательных компонентов (полициклических аренов, асфальтенов, тугоплавких парафинов), неуглеводных соединений.

В химических процессах переработка нефтяного сырья осуществляется путем химических превращений с получением новых продуктов, не содержащихся в исходном сырье. Химические процессы, применяемые на современных нефтеперерабатывающих заводах, по способу активации химические реакции подразделяют на термические и каталитические.

1. Первичная переработка

1.1 Подготовка нефти к переработке

Нефть, извлекаемая из скважин, всегда содержит в себе попутный газ, механические примеси и пластовую воду, в которой растворены различные соли. Очевидно, что такую «грязную» и сырую нефть, содержащую к тому же легколетучие органические и неорганические газовые компоненты, нельзя транспортировать и перерабатывать на нефтеперерабатывающих заводах без тщательной ее промысловой подготовки.

Нефть подготавливается к переработке в 2 этапа – на нефтепромысле и на нефтеперерабатывающем заводе с целью отделения от нее попутного газа, механических примесей, воды и минеральных солей.

1.2 Общие сведения о перегонке и ректификации нефти

Перегонка (фракционирование) – это процесс физического разделения нефти и газов на фракции (компоненты), отличающиеся друг от друга и от исходной смеси по температурным пределам кипения.

Перегонка с ректификацией – наиболее распространенный в химической и нефтегазовой технологии массообменный процесс, осуществляемый в аппаратах – ректификационных колоннах путем многократного противоточного контактирования паров и жидкости. Контактирование потоков пара и жидкости может производиться либо непрерывно (в насадочных колоннах), либо ступенчато (в тарельчатых ректификационных колоннах). При взаимодействии встречных потоков пара и жидкости на каждой ступени контактирования (тарелке или слое насадки) между ними происходит тепло- и массообмен, обусловленные стремлением системы к состоянию равновесия. В результате каждого контакта компоненты перераспределяются между фазами: пар несколько обогащается низкокипящими, а жидкость – высококипящими компонентами. При достаточно длительном контакте и высокой эффективности контактного устройства пар и жидкость, уходящие из тарелки или слоя насадки, могут достичь состояния равновесия, т. е. температуры потоков станут одинаковыми и при этом их составы будут связаны уравнениями равновесия. Такой контакт жидкости и пара, завершающийся достижением фазового равновесия, принято называть равновесной ступенью, или теоретической тарелкой. Подбирая число контактных ступеней и параметры процесса, можно обеспечить любую требуемую четкость фракционирования нефтяных смесей. Место ввода в ректификационную колонну нагретого перегоняемого сырья называют питательной секцией (зоной), где осуществляется однократное испарение. Часть колонны, расположенная выше питательной секции, служит для ректификации парового потока и называется концентрационной (укрепляющей), а другая – нижняя часть, в которой осуществляется ректификация жидкого потока, – отгонной, или исчерпывающей, секцией.

Различают простые и сложные колонны.

Простые ректификационные колонны обеспечивают разделение исходной смеси на два продукта: ректификат (дистиллят), выводимый с верха колонны в парообразном состоянии, и остаток – нижний жидкий продукт ректификации.

Сложные ректификационные колонны разделяют исходную смесь более чем на два продукта. Различают сложные колонны с отбором дополнительных фракций непосредственно из колонны в виде боковых погонов и колонны, у которых дополнительные продукты отбирают из специальных отпарных колонн, именуемых стриппингами. Последний тип колонн нашел широкое применение на установках первичной перегонки нефти.

Четкость погоноразделения – основной показатель эффективности работы ректификационной колоны – характеризует их разделительную способность. Она может быть выражена в случае бинарных смесей концентрацией целевого компонента в продукте.

Применительно к ректификации нефтяных смесей она обычно характеризуется групповой чистотой отбираемых фракций, т. е. долей компонентов, выкипающих по кривой истинной температуры кипения до заданной температурной границы деления смеси в отобранных фракциях (дистиллятах или остатке), а также отбором фракций от потенциала. Как косвенный показатель четкости (чистоты) разделения на практике часто используют такую характеристику, как налегание температур кипения соседних фракций в продукте. В промышленной практике обычно не предъявляют сверхвысоких требований по отношению к четкости погоноразделения, поскольку для получения сверхчистых компонентов или сверхузких фракций потребуются соответствующие сверхбольшие капитальные и эксплуатационные затраты.

1.3 Нефтяные фракции

Газовая фракция нефти (tкип

Источник