- Транспортировка раненных и пострадавших в военных условиях

- Глава 7. Специальная двигательная подготовка допризывников

- Раздел 1. Основные способы передвижения, перемещения на поле боя, эвакуации раненого с поля боя

- § 7.1.1. Способы передвижения: ходьба, бег, на четвереньках, на боку, ничком (по-пластунски)

- § 7.1.2. Основы перемещения на поле боя

- § 7.1.3. Основные способы эвакуации раненого с поля боя

Транспортировка раненных и пострадавших в военных условиях

Раненому необходимо оказать первую помощь: остановить кровотечение и наложить на рану асептическую повязку. В случае повреждения костей нужно произвести иммобилизацию с помощью стандартных шин или подручного материала.

Немедленной эвакуации на пункт первой медицинской помощи подлежат раненые с наложенным жгутом, проникающими ранениями живота, грудной клетки, черепа, а также раненые, находящиеся в состоянии шока.

Во время Великой Отечественной войны эвакуация раненых осуществлялась поэтапно. На каждом этапе раненые получали определенную медицинскую помощь.

Основой этапного лечения раненых была последовательность и преемственность, заключавшиеся в проведении лечения на всех этапах эвакуации по единому плану.

Вынос раненых и транспортировка их производятся различными способами. Тяжело раненых чаще всего выносят с поля боя санитары и медсестры.

В зависимости от боевой обстановки в одних случаях раненого оттаскивают ползком, в других — переносят на руках, спине, лямках или носилках. При выборе способа выноса и переноски пострадавшего медсестра должна учитывать характер ранения, общее состояние раненого, а также вес его тела.

Оттаскивание пострадавшего ползком связано для медсестры с тяжелой физической нагрузкой, однако этот способ выноса раненых является незаменимым при работе

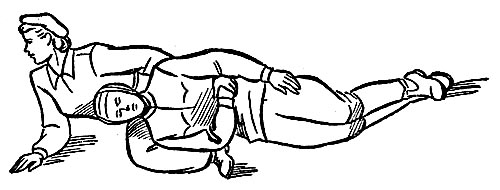

под огнем противника. Для оттаскивания раненого на боку ползком медсестра должна лечь вплотную к раненому, положить его туловище на бедро своей ноги, согнутой в колене, голову раненого — к себе на грудь и захватить своей рукой руку раненого (рис. 1). Передвижение с раненым в таком положении осуществляется движениями одной свободной ноги и свободной руки, упирающейся локтем в землю.

Рис. 1. Выползание с пострадавшим на боку.

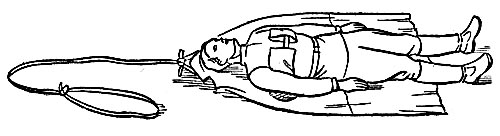

Рис. 2. Оттаскивание пострадавшего на шинели.

Более удобным является оттаскивание раненого на шинели или плащпалатке. В первом случае через вывороченные рукава шинели надо продеть лямку и завязать ее узлом, положить раненого на шинель и оттащить его за второй конец лямки, накинутый в виде петли на собственное плечо.

При передвижении по неровной местности для предупреждения сползания раненого рекомендуется провести вывороченные рукава шинели (с продетой через них лямкой) через подмышечные впадины пострадавшего (рис. 2).

Для оттаскивания раненого на плащпалатке к ее углу надо крепко привязать лямку, положить раненого по диагонали плащпалатки головой вперед и связать над ним боковые углы ее; оттаскивание производится за второй конец лямки.

При возможности раненых переносят на руках, на спине, с помощью лямок и носилок.

Для того чтобы поднять раненого на руки, медсестра опускается на одно колено и продвигает одну руку под ягодицы пострадавшего, а вторую под его спину, при этом пострадавший обхватывает медсестру руками за шею.

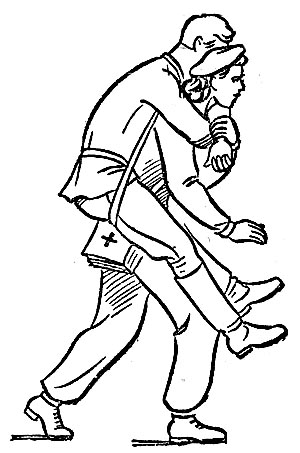

Если общее состояние пострадавшего не тяжелое, то санитар или медсестра могут вынести его на спине. Для этого медсестра сажает пострадавшего на возвышенное место, опускается на одно колено между его ног спиной к нему и поднимает раненого, обхватив руками за бедра, При выносе таким способом пострадавший держится руками за плечи медсестры (рис. 3).

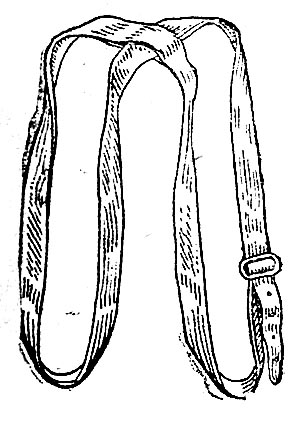

При переноске раненого одной медсестрой на спине с помощью лямок последние складываются восьмеркой. При этом перекрест восьмерки должен быть расположен на груди медсестры, а петли-обхватывать ее надплечья и верхние части бедер пострадавшего (рис. 4).

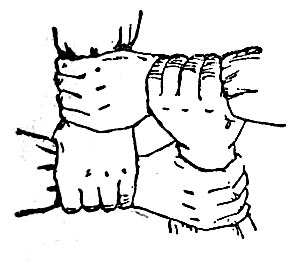

Если вынос раненого производится двумя медсестрами, то могут быть рекомендованы различные способы переноски в зависимости от характера ранения и общего состояния пострадавшего. В случае, если раненого можно переносить в сидячем положении, медсестры делают «замок» (одна правой рукой обхватывает лучезапястный сустав своей левой руки, а левой рукой лучезапястный сустав правой руки второй медсестры; вторая правой рукой захватывает лучезапястный сустав своей левой руки, а левой рукой правый лучезапястный сустав первой медсестры; рис. 5). Раненый садится на «замок» и обхватывает медсестер за плечи. Указанный способ удобен, однако в ряде случаев он не может быть применен, в частности, при ранениях бедра, живота или когда пострадавший находится в состоянии шока.

Для переноски раненого в лежачем положении две медсестры встают со стороны, противоположной ранению, и опускаются на одно колено. Первая продвигает руки под спину и ягодицы пострадавшего, вторая — под бедра и голени. В таком положении поднимают и переносят раненого.

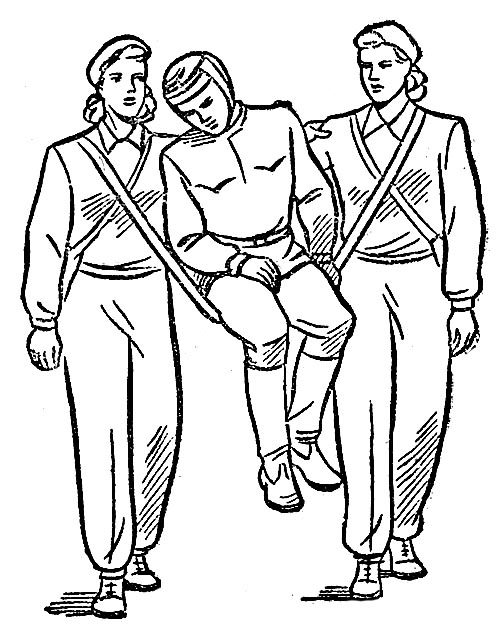

При переноске раненого двумя медсестрами с помощью лямок последние складываются в виде восьмерки. Одну петлю восьмерки надевает через правое плечо первая медсестра, другую петлю через левое плечо — вторая медсестра. При этом перекрест восьмерки должен находиться на уровне нижней части туловища медсестры. Раненого при этом способе переносят, посадив на перекрест лямок (рис. 6 и 7).

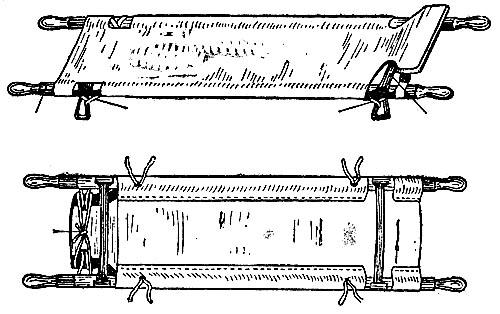

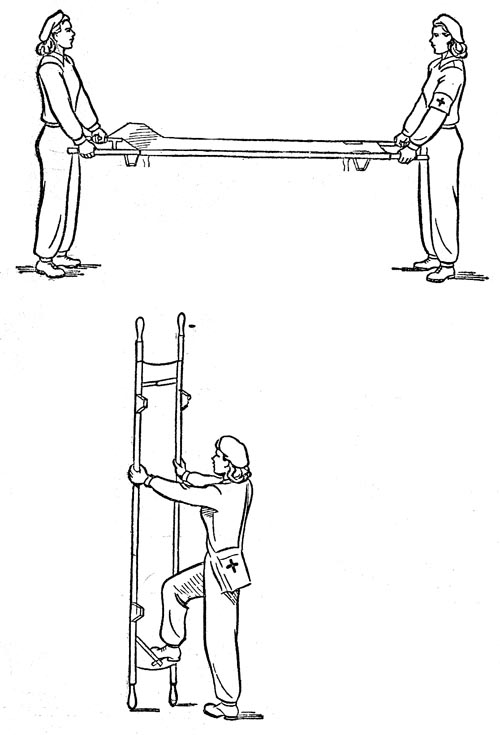

Наиболее удобно переносить раненых на носилках. Санитарные носилки, состоят из двух деревянных брусьев, натянутого между ними полотнища, двух металлических распорок, ножек и завязок (рис. 8 и 9).

Необходимо уметь быстро и правильно развертывать и свертывать носилки.

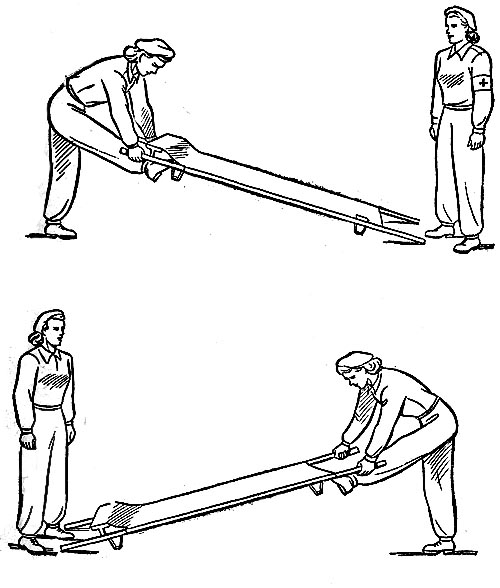

Развертывание носилок производится двумя медсестрами (в носилочном звене медсестрами номер второй и четвертый). Они становятся у головного и ножного конца носилок, развязывают завязки, одновременно раздвигают ручки и затем, поочередно упираясь коленом или носком ботинка в металлические распорки, выпрямляют их до отказа (рис 10).

Свертывание носилок производится этими же двумя медсестрами. Опуская сначала головной, а затем ножной конец их на землю, медсестры поочередно нажимают ногами на распорки и сдвигают их (рис. 11). Затем переворачивают носилки ножками вверх, вплотную сдвигают брусья, свертывают полотнище и завязывают его тесемками.

Основное подразделение сандружины — носилочное звено. Оно состоит из командира звена и трех медсестер. При построении и распределении обязанностей медсестрам присваиваются порядковые номера от первого до четвертого.

В обязанности носилочного звена входит: разыскивание раненых, оказание первой помощи и вынос их.

Командир носилочного звена отвечает за работу вверенного ему подразделения, политико-моральное состояние и дисциплину в звене, а также за его материальное оснащение.

Командир санитарного звена имеет в своем оснащении: противогаз, санитарную сумку, электрический фонарь и свисток. Медсестра первый номер выполняет обязанности командира звена, второй номер имеет в своем оснащении, кроме личного противогаза, противогаз для пострадавшего и флягу с водой, а также санитарный подсумок; медсестра третий номер — личный противогаз и санитарный подсумок; медсестра четвертый номер — противогаз, санитарные носилки, санитарный подсумок и фонарь «летучая мышь».

Рис. 3. Переноска пострадавшего на спине.

Рис. 4. Переноска пострадавшего на спине с помощью лямки.

Рис. 5. «Замок» для переноски раненного.

Рис. 6. Лямка.

Рис. 7. Переноска пострадавшего двумя медсестрами с помощью лямки, сложенной в виде восьмерки.

Рис. 8. Носилки.

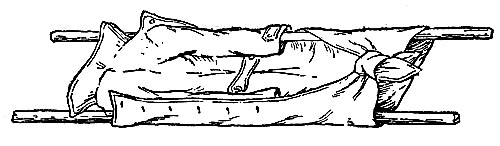

Рис. 9. Самодельные носилки.

При построении и работе санитарного звена подаются команды «в шеренгу становись», «в колонну становись», «шагом марш», «звено, за мной», «звено, стой», «носилки к походу», «по местам», «берись», «поднимай», «опускай», «к носилкам».

По команде «в шеренгу становись» носилочное звено строится в шеренгу. Командир звена встает на правый фланг, а остальные медсестры в соответствии с присвоенными им порядковыми номерами — в шеренгу за командиром.

По команде «в колонну становись» командир носилочного звена становится в направлении намеченного движения, а остальные медсестры выстраиваются в соответствии с порядковыми номерами в затылок к нему, друг за другом, с интервалом на вытянутую руку.

Рис. 10. Развертывание носилок.

Для движения шеренгой подается команда «шагом марш». Для движения колонной командир звена подает команду «звено, за мной».

При построении носилочного звена медсестра третий номер держит носилки в вертикальном положении.

Рис. 11. Свертывание носилок.

При движении звена она несет носилки в наклонном положении на плече, придерживая их руками.

По команде командира носилочного звена «носилки к походу» медсестра третий номер передает верхний конец носилок впереди идущей медсестре второй номер, а нижний конец носилок — медсестре четвертый номер.

После обнаружения раненого и оказания ему помощи командир звена дает команду «по местам». По этой команде звено выстраивается в шеренгу вдоль раненого, со стороны, противоположной расположению раны. При этом медсестра первый номер встает у головы пострадавшего, второй и третий номер — у туловища и четвертый номер — у ног пострадавшего.

По команде командира звена «берись» медсестры опускаются на колено, ближайшее к голове пострадавшего. Медсестра второй номер продвигает руки под голову и лопатки пострадавшего, третий номер — под нижнюю часть спины и ягодицы и медсестра четвертый номер — под бедра и голени пострадавшего.

По команде «поднимай» все медсестры сгибают руки в локтях и, плавно выпрямляясь, одновременно поднимают раненого. По команде «опускай» они одновременно наклоняются или становятся на одно колено и опускают раненого на носилки, придвинутые командиром звена.

При транспортировке раненых необходимо обращаться с ними бережно во избежание развития вторичного шока. При переносках и перевозках пострадавших очень важно не допускать их охлаждения.

В зависимости от характера ранения пострадавшему придают на носилках различные положения. Так, при кровотечении из конечности последней желательно придать возвышенное положение, При ранении в грудную клетку пострадавшему следует подложить шинель под спину и эвакуировать его в полулежачем положении. При повреждениях позвоночника пострадавшего эвакуируют на жестких носилках в положении на животе или на спине. При повреждениях таза пострадавшего укладывают на жесткие носилки на спину, под разведенные и полусогнутые колени подкладывают вещевой мешок. При ранениях в живот пострадавшего кладут на спину с согнутыми в коленях ногами.

По команде звена «к носилкам» первый номер переходит на противоположную сторону носилок, второй — к головному концу носилок, третий номер остается на месте, а четвертый переходит к ножному концу носилок.

По команде «берись», «поднимай» медсестры «берутся за ручки носилок и поднимают их. При переноске пострадавшего медсестры во избежание излишних толчков должны идти не в ногу. При длительных переносах медсестры, несущие ручки носилок и идущие по бокам носилок, по указанию командира носилочного звена меняются местами.

При движении по ровной местности раненых переносят ногами вперед.

При носилочном звене в пять человек пострадавшего можно переносить головой вперед, если это вызывается необходимостью более тщательно наблюдать за его состоянием.

Источник

Глава 7. Специальная двигательная подготовка допризывников

Раздел 1. Основные способы передвижения, перемещения на поле боя, эвакуации раненого с поля боя

Расхожая фраза «Движение – это жизнь» в военном деле приобретает совершенно конкретный смысл, поскольку слишком часто ценой движения является жизнь военнослужащего. Соответственно, одним из планируемых результатов обучения должно быть формирование у старшеклассников устойчивых навыков передвижения различными способами. Каждое занятие по передвижению и преодолению препятствий должно начинаться с проверки подгонки обмундирования, оружия и снаряжения. При этом:

- одежда должна позволять обучаемому свободно поднимать вверх руки и в положении стоя доставать коленом плеча;

- обувь должна соответствовать размеру ноги обучаемого, погоде и надежно защищать стопу и голень от возможных повреждений и травм;

- снаряжение должно быть подогнано так, чтобы не стеснять движений и минимально смещаться при совершении резких поворотов, кувырков и т.д.;

- оружие подгоняется в соответствии с отрабатываемым упражнением.

Важно, чтобы оружие и снаряжение не издавало посторонних звуков при совершении обучаемыми резких движений. Проверка подгонки осуществляется подачей инструктором команды «Попрыгали!». При этом обучаемые совершают несколько простых вертикальных прыжков и несколько вертикальных прыжков со скручиванием корпуса. Инструктор внимательно наблюдает за тем, насколько сместилось в ходе прыжков снаряжение и слушает, не создает ли оружие и снаряжение посторонних звуков. При необходимости дает указание к устранению обнаружившихся недостатков.

§ 7.1.1. Способы передвижения: ходьба, бег, на четвереньках, на боку, ничком (по-пластунски)

Ходьба. Отрабатывая это упражнение важно выработать у обучаемого такой способ ходьбы, который потребует от него минимума усилий, для этого:

- шаг не должен быть широким, позволяющим плавно переносить вес тела с ноги на ногу с максимальным использованием инерции движения;

- стопы ног должны ставиться параллельно оси движения, максимально приближаясь к ней, колени держать кнутри, нагрузку распределять на четыре пальца стоп (большие пальцы нагружать весом тела при длительной ходьбе не рекомендуется);

- перенос веса тела осуществляется плавным перекатом на внешней стороне стопы с пятки на носок;

- при ходьбе все мышцы тела должны быть максимально расслаблены;

- дыхание ровное и не слишком глубокое (в период между 15-20 шагом необходимо произвести один глубокий вдох для усиления вентиляции легких).

Бег. Отрабатывая это упражнение важно выработать у обучаемого такой способ бега, который потребует от него минимума усилий, для чего необходимо выполнять все рекомендации, которые даны по ходьбе. Отметим, что бег отличается от ходьбы наличием фазы полета и большим наклоном корпуса вперед.

Перемещение на четвереньках (фото 1.1).

Фото 1.1 Перемещение на четвереньках

Исходное положение: упор с опорой на ладони (ладони на одном уровне), левая нога согнута в колене, опирается на переднюю часть подошвы стопы, правая нога вытянута назад с опорой на колено и носок стопы, локти слегка согнуты, лопатки сведены, спина ровная. Одновременно, разноименные рука и нога совершают движение вперед, при этом туловище должно двигаться параллельно земле, нога, выносимая вперед, сначала касается земли носком, нагружая его частью веса тела, затем начинает опираться на колено, также перенося на него часть веса, носок стопы при этом остается нагружен.

Перемещение на боку (фоторяд 1.2)

Исходное положение: лежа на боку, ноги согнуты в коленях. Отталкиваясь левой ногой и опираясь на предплечье правой руки и внешнюю часть правой ноги тело рывком передвигается вперед, ноги в конце движения почти прямые. Опираясь на левую руку, правое предплечье выносится вперед, а левая нога сгибается в колене. Отталкиваясь левой ногой и опираясь на предплечье правой руки, тело переносится вперед с одновременным подтягиванием правой ноги и сгибанием ее в колене. Следующее положение – исходное.

Фоторяд 1.2 Перемещение на боку

Перемещение на боку отрабатывается для того, чтобы разведчик мог передвигаться на боку, если передвижение ничком невозможно (перетаскивание чего-либо, ранение и т.п.).

Перемещение ничком (по-пластунски) (фоторяд 1.3)

Фоторяд 1.3 Перемещение ничком (по-пластунски)

Исходное положение: упор лежа, ладони на одном уровне, левая нога согнута в колене, правая нога вытянута назад, смотреть перед собой. Не отрывая тело от земли, опираясь на правую руку и отталкиваясь левой ногой перенести тело вперед, вынося левую руку перед собой одновременно сгибая правую ногу в колене. Далее, не отрывая тело от земли, опираясь на левую руку и отталкиваясь правой ногой перенести тело вперед, вынося правую руку перед собой одновременно сгибая левую ногу в колене и т.д.

§ 7.1.2. Основы перемещения на поле боя

Передвижение перебежками на поле боя – очень важный элемент специальной двигательной подготовки военнослужащего, применяемый для быстрого сближения с противником на открытой местности. Перебежки выполняются, по возможности, от укрытия к укрытию, причем время перебежки не должно превышать 4 секунд: как показывает практика, 4 секунды – это минимальное время, необходимое для того, чтобы противник увидел возникшую цель (например, бегущего солдата) и произвел в нее прицельный выстрел. Длина перебежки может быть от нескольких до 40 шагов: чем более открыта местность, тем быстрее и короче она должна быть. Перед началом перебежки необходимо внимательно осмотреть местность и оценить варианты последующих действий (в частности, необходимо выбрать конечную позицию, которая должна обеспечить защиту от огня противника).

Перебежка начинается из положения лежа по команде (сигналу) командира отделения (старшего боевой группы) или самостоятельно. Осуществляется стремительно, в направлении места остановки, находящегося в 1-2 м от выбранной позиции. Достигнув места остановки, необходимо с разбегу лечь на землю, переместиться на выбранную позицию и изготовиться для ведения огня. Положение оружия при перебежке — по выбору перебегающего.

Базовая техника перебежки включает в себя вскакивание, рывок и падение с последующей изготовкой к бою (фоторяд 1.4), и выполняется следующим образом:

- обучаемый находится в положении изготовки для стрельбы лежа;

- по команде «ВПЕРЕД», он кладет оружие на землю, одновременно подтягивает, сгибая в колене, толчковую ногу и ладонями рук опирается о землю;

- вскакивает, оттолкнувшись одновременно руками и ногой (правая рука кладется сверху на оружие), и, удерживая оружие стволом в направлении противника, пригнувшись, энергично перебегает вперед, ведя про себя отсчет с момента вскакивания: « Раз — поднялся, два, три — бегу, четыре — падаю, пять, шесть — веду огонь». Падение осуществляется на одно из колен и руку, свободную от оружия, кувырки нежелательны. При наличии высокой травы целесообразно, слегка приподнявшись на ладонях и носках, сместиться на полтора-два метра в сторону от места падения.

Взвод может совершать перебежки по одному или по отделениям, а отделение — по одному, по боевым группам или одновременно всем составом. Перебежки взвода (отделения) производятся по командам:

- по одному — «Взвод (отделение, группа), в направлении такого-то предмета (на такой-то рубеж), перебежкой, справа (слева, справа и слева) по одному — ВПЕРЕД»;

- по отделениям (боевым группам) — «Взвод (отделение), в направлении такого-то предмета (на такой-то рубеж), перебежкой, такое-то (такое-то и такое-то) отделение (группа) — ВПЕРЕД»;

- всем составом — «Отделение, в направлении такого-то предмета (на такой-то рубеж), перебежкой — ВПЕРЕД».

При перебежке по одному по исполнительной команде «ВПЕРЕД» правофланговый (левофланговый или одновременно левофланговый и правофланговый) вскакивает и, стремительно пробежав намеченную дистанцию, занимает заранее выбранную позицию (место для стрельбы), изготавливается к открытию огня и прикрывает перемещение второго (вторых).

Одновременно с остановкой первого (первых) начинает перебежку второй (вторые); выдвинувшись на линию первого (первых) перебегающего, он занимает заранее выбранную позицию (место для стрельбы), изготавливается к открытию огня и прикрывает перемещение первого (первых). Первый (первые), перебегающий при остановке второго (вторых), перебегает тем же способом до выхода на указанный рубеж.

В ходе занятий по специальной двигательной подготовке следует постоянно напоминать обучаемым, что от умения грамотно выполнять перебежку и прикрывать огнем перебегающих товарищей зависит жизнь солдата.

Фоторяд 1.4 Перебежка на поле боя

Передвижение переползанием на поле боя – также важный элемент специальной двигательной подготовки военнослужащего, поскольку, передвигаясь ползком, военнослужащий наименее уязвим.

На поле боя переползание выполняется на локтях и предплечьях с поочередным отталкиванием ногами, оружие — на изготовку. При этом грудь и таз не отрываются от земли, военнослужащий смотрит прямо перед собой, ни на секунду не выпуская поле боя из виду (фоторяд 1.5).

Фоторяд 1.5 Передвижение переползанием

Видео 1.4 Передвижение переползанием

§ 7.1.3. Основные способы эвакуации раненого с поля боя

Практика показывает, что неумение правильно вынести раненого из-под огня стоило жизни многим военнослужащим. Рассмотрим два основных способа эвакуации раненого: перетаскивание в положении лежа (под огнем) и переноска на плече (спокойная обстановка или невысокая плотность огня).

Перетаскивание в положении лежа начинается с того, что оружие раненого перебрасывается через плечо так, чтобы оно находилось у перетаскивающего справа. Раненый укладывается спиной на согнутую левую ногу перетаскивающего головой в направлении движения. Если ранение позволяет, то перетаскивающий кладет свое оружие рукоятью затворной рамы вверх на грудь раненого. Удерживая оружие правой рукой, ухватив раненого за ремень левой рукой, отталкиваясь правой и частично левой ногами, перетаскивающий делает рывок всем корпусом в направлении эвакуации, увлекая за собой раненого. При этом перетаскивающий должен оставаться лицом к противнику, держа заряженное оружие правой рукой, готовым к применению. Затем, согнув обе ноги, повторяет вышеописанные движения (фоторяд 1.6). Перетаскивание в положении лежа осуществляется до того момента, пока не представится возможность осуществлять переноску раненого на плече.

Фоторяд 1.6 Перетаскивание раненого в положении лежа

Переноска раненого на плече начинается с подъема раненого и постановки его на колени. При этом эвакуирующий находится лицом к раненому в приседе или с упором на одно колено. Раненый, поставленный на колени, удерживается в вертикальном положении, за счет прижатия эвакуирующим его к себе. Затем эвакуирующий ухватившись за ремень, рывком забрасывает раненого на свое левое плечо и встает, удерживая раненого левой рукой за ноги. При этом правая рука – на оружии, готовом к применению (фоторяд 1.7).

Фоторяд 1.7 Переноска раненого на плече

При наличии плащ-палатки более удобным для эвакуации раненого под огнем является способ, представленный ниже (фоторяд 1.8).

Угол плащ-палатки, образующий капюшон, завязывается простым полуузлом. Раненый укладывается на спину головой возле узла, ногами к противоположному углу. Углы, находящиеся справа и слева от раненого, затягиваются на его груди прямым узлом. Далее, перетаскивающий ложится возле раненого головой в направлении эвакуации. Оружие раненого находится за спиной перетаскивающего. Свое оружие, готовое к бою, он укладывает на раненого (если позволяет ранение), либо справа от себя, при этом ремень оружия перекинут через шею перетаскивающего. Полусогнутая нога заводится под ноги раненого, вторая нога, согнутая в колене, упирается пяткой в землю. Взявшись двумя руками за угол плащ-палатки, перетаскивающий движением полусогнутой ноги приподнимает раненого и одновременно с этим, оттолкнувшись согнутой в колене ногой от земли, делает рывок всем корпусом, увлекая за собой раненого. Затем описанные движения повторяются.

Фоторяд 1.8 Эвакуация раненого с помощью плащ-палатки

Источник