Перенос генетического материала бактерий

Обмен генетическим материалом у бактерий осуществляется путем генетических рекомбинаций. Под генетической рекомбинацией подразумевают взаимодействие между двумя геномами, которое приводит к образованию рекомбинаций ДНК и формированию дочернего генома, сочетающего гены обоих родителей. Особенности рекомбинаций у бактерий определяются отсутствием истинного полового процесса и мейоза у прокариот и гаплоидным набором генов. В процессе рекомбинации бактерии условно делятся на клетки-доноры, которые передают генетический материал, и клетки-реципиенты, которые этот материал воспринимают. В клетку-реципиент проникает не вся, а только часть хромосомы клетки-донора, т.е. один или несколько генов. Образуется только один рекомбинант, генотип которого представлен в основном генотипом реципиента с включением фрагментов хромосомы донора.

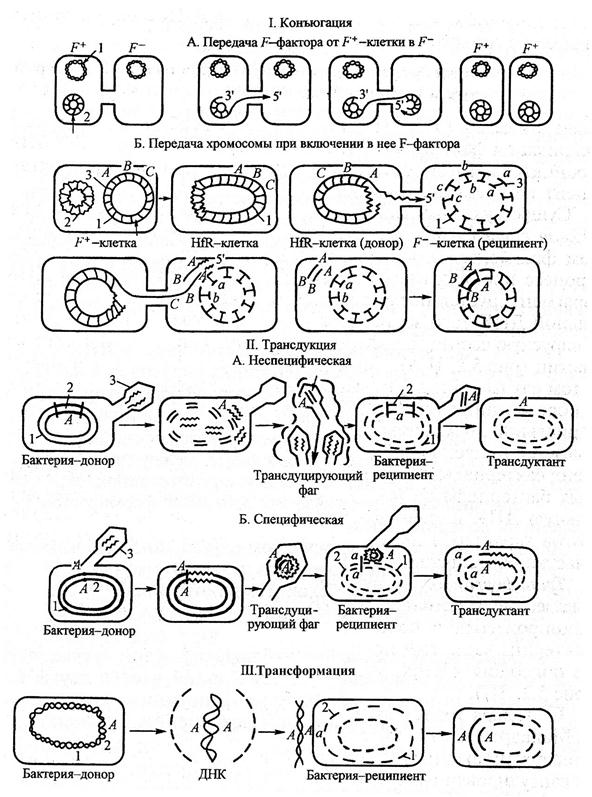

Рекомбинация может быть гомологичной, при которой в процессе разрыва и воссоединения ДНК происходит обмен между участками ДНК, обладающими высокой степенью гомологии. Встречается также сайт-специфическая рекомбинация, которая происходит только в определенных участках (сайтах) генома и не требует высокой степени гомологии ДНК, например включение плазмиды в хромосому бактерии. Передача генетического материала между бактериями осуществляется 3-мя механизмами: конъюгацией, трансдукцией и трансформацией (рис. 31).

Коньюгация – это перенос генетического материала путем прямого контакта между двумя клетками. Необходимым условием конъюгации является наличие в клетке-доноре трансмиссивной плазмиды. Трансмиссивные плазмиды кодируют половые пили, образующие конъюгационную трубочку между клеткой-донором и клеткой-реципиентом, по которой плазмидная ДНК передается из клетки-донора в клетку-реципиент. В результате такого переноса клетка-реципиент получает донорские свойства. Интегративной трансмиссивной плазмидой является F-фактор. Клетки-доноры, обладающие F-фактором, обозначаются как F + -клетки, а клетки-реципиенты, не имеющие F-фактора – F – -клетки. Если F-фактор встраивается в хромосому клетки-донора и начинает функционировать в виде единого с хромосомой трансмиссивного репликона, то хромосома донора приобретает способность передаваться в клетку-реципиент. Донорские клетки, имеющие встроенный в хромосому F-фактор,

|

Рис. 31. Передача генетической информации у бактерий. I: 1 – бактериальная хромосома; 2 – F-фактор; 3 – гены, участвующие в рекомбинации; АВС – генотип донора; abc – генотип реципиента. II: 1 – бактериальная хромосома; 2 – гены, участвующие в рекомбинации: А – переносимый фагом ген; а – генотип реципиента; 3 – фаг. III: 1 – бактериальная хромосома; 2 – гены, участвующие в рекомбинации: А – генотип донора; а – генотип реципиента. (Микробиология и иммунология.-Под ред. Воробьева А.А. — М., 1999).

называются Hfr-клетками. Хромосомная ДНК реплицируется, одна цепь копии хромосомы переносится в реципиентную F – -клетку, тогда как другая остается в Hfr + -клетке, т.е. донор сохраняет свое генетическое постоянство.

Передача генетического материала при конъюгации начинается с расщепления ДНК в районе локализации F-фактора. Одна нить донорской ДНК передается через конъюгационный мостик в клетку-реципиент. Процесс сопровождается достраиванием комплементарной нити до образования двунитевой структуры. Переданная в реципиентную клетку и достроенная до двунитевой структуры, нить ДНК рекомбинирует с гомологичным участком реципиентной ДНК с образованием стабильной генетической структуры. Биологическая значимость конъюгации хорошо видна на примере распространения резистентности бактерий к антибиотикам. Устойчивость к антибиотикам бактерия может получить в результате мутации, что происходит 1 раз на каждые 10 6 клеточных делений. Однако, однажды изменившись, генетическая информация может быстро распространяться среди сходных бактерий посредством конъюгации, поскольку каждая третья из близкородственных бактерий способна именно к этому типу генетического переноса.

Трансформация – передача генетической информации через выделенную из клетки-донора ДНК. Процесс трансформации может произвольно происходить в природе у некоторых видов бактерий, чаще грамположительных, когда ДНК, выделенная из погибших клеток, захватывается реципиентными клетками. Как правило, любая чужеродная ДНК, попадающая в бактериальную клетку, расщепляется рестрикционными эндонуклеазами; но при некоторых условиях такая ДНК может быть интегрирована в геном бактерии. По происхождению ДНК может быть плазмидной либо хромосомной и нести гены, трансформирующие реципиента. Подобным путем процессы трансформации могут распространять гены, кодирующие факторы вирулентности, среди бактериальных популяций; однако в обмене генетической информацией трансформация играет незначительную роль.

Трансформация служит хорошим инструментом для картирования хромосом, поскольку трансформированные клетки включают различные фрагменты ДНК. Определение частоты одновременного приобретения двух заданных характеристик (чем ближе расположены гены, тем более вероятно, что они оба включатся в один и тот же участок ДНК) дает информацию о взаиморасположении соответствующих генов в хромосоме. Перенос экстрагированной ДНК является основным методом генной инженерии, используемым при конструировании рекомбинантных штаммов с заданным геномом.

Трансдукция – передача бактериальной ДНК посредством бактериофага. В процессе репликации фага внутри бактерий фрагмент бактериальной ДНК проникает в фаговую частицу и переносится вместе с ней в бактерию-реципиент. При этом фаговые частицы как правило дефектны, они теряют способность к репродукции. Так как трансдуцируются лишь небольшие фрагменты ДНК, вероятность рекомбинации, затрагивающей какой-то определенный признак, очень мала: она составляет от 10 -6 до 10 -8 . Существуют три типа трансдукции: неспецифическая (общая), специфическая и абортивная.

Общая (неспецифическая) трансдукция – перенос бактериофагом фрагмента любой части бактериальной хромосомы. В клетке, инфицированной бактериофагом, в ходе сборки дочерней популяции в головки некоторых фагов может проникнуть фрагмент бактериальной ДНК или плазмиды либо вместе с вирусной ДНК, либо вместо нее. Этот процесс происходит вследствие того, что бактериальная ДНК фрагментируется после фаговой инфекции и кусочек бактериальной ДНК того же размера, что и фаговая ДНК, проникает в вирусную частицу с частотой приблизительно 1 на 1000 фаговых частиц. При такой форме трансдукции в клетки-реципиенты могут быть внесены практически любые гены. Феномен неспецифической трансдукции может быть использован для картирования бактериальной хромосомы.

Специфическая трансдукция наблюдается в том случае, когда фаговая ДНК интегрирует в бактерию с образованием профага. При исключении ДНК фага из бактериальной хромосомы в результате случайного процесса захватывается прилегающий к месту включения фаговой ДНК фрагмент бактериальной хромосомы. Так как большинство умеренных фагов интегрируют в бактериальную ДНК в специфических участках, для таких бактериофагов характерен перенос в клетку-реципиент определенного участка бактериальной ДНК донора. Специфическая трансдукция может служить механизмом переноса вирулентных генов среди бактерий при условии, что эти гены локализованы в непосредственной близости от мест интеграции профага.

Наиболее характерным примером служит трансдукция, осуществляемая фагом λ. Обычно он трансдуцирует определенные гены: gal (кодирует синтез галактозы) и bio (кодирует синтез биотина). При переходе в состояние профага фаг λ включается в определенный участок хромосомы бактерии-хозяина – между генами gal и bio. Отделение фаговой ДНК от бактериальной хромосомы может происходить неточно и какой-то фрагмент ее останется в хромосоме, а близко расположенные гены будут захвачены фаговой ДНК. В случае заражения трансдуцирующим фагом клеток, дефектных по определенному гену, например gal — , может произойти рекомбинация с заменой собственного дефектного гена бактерии интактным трансдуцированным геном с образованием рекомбинанта (трансдуктанта) gal + .

Абортивная трансдукция. При абортивной трансдукции внесенный фрагмент ДНК донора не встраивается в хромосому реципиента, а остается в цитоплазме и там самостоятельно функционирует. Впоследствии он передается одной из дочерних клеток (т.е. наследуется однолинейно) и затем теряется в потомстве.

Источник

Способы переноса генетической информации у бактерий

11. Механизмы передачи генетического материала у бактерий: конъюгация, трансдукция, трансформация.

Рекомбинация между геномами бактерий осуществляется 3-мя механизмами: конъюгацией, трансдукцией и трансформацией

Трансформация – передача генетической информации через выделенную из клетки-донора ДНК.

1928г. Ф Гриффит (опыт с вирулентнотью пневмококков)

По происхождению ДНК может быть плазмидной или хромосомной и нести гены, трансформирующие реципиента. Подобным путем среди бактериальных популяций могут распространять гены, кодирующие факторы вирулентности, однако в обмене генетической информацией трансформация играет незначительную роль.

Трансформирующей активностью обладает только двунитчатая высокоспирализованная ДНК.

В клетку-реципиент проникает только одна нить ДНК, другая – в клеточной мембране подвергается деградации с освобождением энергии, необходимой для проникновения в клетку второй нити ДНК.

Интеграция с хромосомой требует наличия гомологичных участков с трансформирующей ДНК.

Процесс трансформации зависит от компетентности клетки-реципиента и состояния трансформирующей донорской ДНК.

Компетентность клеток бактерий (способность воспринимать трансформирующую ДНК) зависит от присутствия в ЦПМ особых белков, обладающих специфическим аффинитетом к ДНК. Компетентность зависит от фазы роста бактериальной культуры, вида бактерий. Может увеличиваться при обработке культуры раствором хлорида кальция при пониженной температуре.

Трансформация служит хорошим инструментом для картирования хромосом, поскольку трансформированные клетки включают различные фрагменты ДНК. Определение частоты одновременного приобретения двух заданных характеристик (чем ближе расположены гены, тем более вероятно, что они оба включатся в один и тот же участок ДНК) дает информацию о взаиморасположении соответствующих генов в хромосоме.

Трансформация является основным методом генной инженерии, используемым при конструировании рекомбинантных штаммов с заданным геномом.

Трансдукция – передача бактериальной ДНК посредством бактериофага.

1952г. Дж. Ледебург и Н. Циндер (опыты с сальмонеллами)

Так как трансдуцируются лишь небольшие фрагменты ДНК, вероятность рекомбинации, затрагивающей какой-то определенный признак, очень мала: она составляет от 10 -6 до 10 -8 .

· Общая (неспецифическая) трансдукция – перенос бактериофагом фрагмента любой части бактериальной хромосомы. Феномен неспецифической трансдукции может быть использован для картирования бактериальной хромосомы.

● Специфическая трансдукция – фаговая ДНК интегрирует в бактерию с образованием профага. При исключении ДНК фага из бактериальной хромосомы захватывается прилегающий к месту включения фаговой ДНК фрагмент бактериальной хромосомы. Специфическая трансдукция может служить механизмом переноса вирулентных генов среди бактерий при условии, что эти гены локализованы в непосредственной близости от мест интеграции профага.

● Абортивная трансдукция . При абортивной трансдукции внесенный фрагмент ДНК донора не встраивается в хромосому реципиента, а остается в цитоплазме и там самостоятельно функционирует. Впоследствии он передается одной из дочерних клеток (т.е. наследуется однолинейно) и затем теряется в потомстве.

Обязательное условие – трансмиссивная плазмида ( F , R ), обладающая tra -опероном .

Интегративной трансмиссивной плазмидой является F -фактор . Донорские клетки, имеющие встроенный в хромосому F -фактор, называются Hfr -клетками.

Биологическое значение конъюгации хорошо видно на примере распространения резистентности бактерий к антибиотикам. Устойчивость к антибиотикам бактерия может получить в результате мутации, что происходит 1 раз на каждые 106 клеточных делений. Изменившаяся генетическая информация может быстро распространяться среди сходных бактерий посредством конъюгации.

Источник

5.4. Передача генетической информации у бактерий

Передача генетического материала от клетки-донора в клетку-реципиент путем непосредственною контакта клеток называется конъюгацией.

Передача генетического материала от клетки-донора в клетку-реципиент впервые была обнаружена Дж. Ледербергом и Э. Тейтумом в 1946 г.

Необходимым условием для конъюгации является наличие в клетке-доноре трансмиссивной плазмиды.

Трансмиссивные плазмиды кодируют половые пили, образующие конъюгационную трубочку между клеткой-донором и клеткой-реципиентом, по которому плазмидная ДНК передается в новую клетку. Механизм передачи плазмидной ДНК из клетки в клетку заключается в том, что специальный белок, кодируемый tra-опероном, «узнает» определенную последовательность в ДНК плазмиды (называемую origin — начало, англ., перено-

са), вносит в эту последовательность однопе-почечный разрыв и ковалентно связывается с 5′-концом. Затем цепь ДНК, с которой связан белок, переносится в клетку-реципиент, а неразорванная комплементарная цепь остается в клетке-доноре. Клеточный аппарат синтеза ДНК достраивает одиночные цепи и в доноре и в реципиенте до двухцепочечной структуры. Белок связанный с 5′-концом перенесенной цепи, способствует замыканию плазмиды в реципиентной клетке в кольцо. Этот процесс представлен на рис. 5.4, 1А на примере переноса в реципиентную клетку плазмиды F <fertility — плодовитость, англ.). которая является как трансмиссивной, так и интегративной плазмидой. Клетки-доноры, обладающие F-фактором, обозначаются как F + -клетки, а клетки-реципиенты, не имеющие F-фактора, обозначаются как F-клетки. Если F-фактор находится в клетке-доноре в автономном состоянии, то в результате скрещивания: F + х F

клетка-реципиент приобретает донорские свойства (см. рис. 5.4, 1А).

Если F-фактор или другая трансмиссивная плазмида встраиваются в хромосому клетки-донора, то плазмида и хромосома начинают функционировать в виде единого трансмиссивного репликона, что делает возможным перенос бактериальных генов в бесплазмидную клетку-реципиент, т. е. процесс конъюгации. Штаммы, в которых плазмида находится в интегрированном состоянии, переносят свои хромосомные гены бесплазмидным клеткам с высокой частотой и поэтому называются Hfr (от англ. high frequency of recombination — высокая частота рекомбинации)

Процесс переноса хромосомных генов в случае скрещивания: Hfr xF

всегда начинается с расщепления ДНК в одной и той же точке, месте интеграции F-фактора или другой трансмиссивной плазмиды. Одна нить донорской ДНК передается через конъюгационный мостик в реципиентную клетку. Процесс сопровождается достраиванием комплементарной нити до образования двунитчатой структуры. Перенос хромосомных генов при конъюгации всегда имеет одинаковую направленность, противоположную встроенной плазмиде. Сама трансмиссивная плазмида передается последней. Переданная в реципиентную клетку и до-

строенная до двунитчатой структуры нить ДНК донора рекомбинирует с гомологичным участком реципиентной ДНК с образованием стабильной генетической структуры. Вследствие хрупкости конъюгационного мостика половой фактор редко передается в клетку-реципиент, поэтому образовавшиеся рекомбинант донорскими функциями как правило не обладает.

Вследствие направленности передачи генов конъюгация используется для картирования генома бактерий и построения генетической карты.

Трансдукцией называют передачу бактери-альной ДНК посредством бактериофага.

Этот процесс был открыт в 1951 г. Н. Циндером и Дж. Ледербергом. В процессе репликации фага внутри бактерий (см. разд. 3.5) фрагмент бактериальной ДНК проникает в фаговую частицу и переносится в реципиен-тную бактерию во время фаговой инфекции. Существует два типа трансдукции:

общая трансдукция — перенос бактериофагом фрагмента любой части бактериальной хромосомы — происходит вследствие того, что бактериальная ДНК фрагментируется после фаговой инфекции и кусочек бактериальной ДНК того же размера, что и фаговая ДНК, проникает в вирусную, формируя дефектную фаговую частицу с частотой приблизительно 1 на 1000 фаговых частиц (рис. 5.4, 2А). При инфицировании клетки-реципиента дефектной фаговой частицей ДНК клетки-донора «впрыскивается» в нее и рекомбинирует гомологичной рекомбинацией с гомологичным участком хромосомы-реципиента с образованием стабильного рекомбинанта. Этим типом трансдукции обладают Р-фаги;

специфическая трансдукция — наблюдается в том случае, когда фаговая ДНК интегрирует в бактериальную хромосому с образованием профага. В процессе исключения ДНК-фага из бактериальной хромосомы в результате случайного процесса захватывается прилегающий к месту включения фаговой ДНК фрагмент бактериальной хромосомы, становясь дефектным фагом (рис. 5.4, 2Б). Так как большинство умеренных бактериофагов

интегрирует в бактериальную хромосому в специфических участках, для таких бактериофагов характерен перенос в клетку-реципиент определенного участка бактериальной ДНК клетки-донора. ДНК дефектного фага рекомбинирует с ДНК клетки-реципиента сайт-специфической рекомбинацией. Рекомбинант становится меродиплоидом по привнесенному гену. В частности, бактери-офагпередает специфической трансдукцией gal-ген у Е. coli.

Феномен трансформации впервые был описан в 1928 г. Ф. Гриффитсом, обнаружившим превращение бескапсульного R-штамма пневмококков (Streptococcus pneumoniae) в штамм, образующий капсулу S-формы. Гриффите ввел мышам одновременно небольшое количество авирулентных R-клеток и убитых нагреванием S-клеток. R-клетки были получены от штамма, капсульное вещество которого принадлежало к типу S II, а убитые нагреванием S-штаммы принадлежали к типу SIII. Из крови погибших мышей были выделены вирулентные пневмококки с капсулой S III.

Природу трансформирующего фактора в 1944 г. установили О. Эвери, К. Мак-Леод, М. Мак-Карти, которые показали, что ДНК, экстрагированная из инкапсулированных пневмококков, может трансформировать не-капсулированные пневмококки в инкапсулированную форму. Таким образом, было доказано, что именно ДНК является носителем генетической информации.

Процесс трансформации может самопроизвольно происходить в природе у некоторых видов бактерий, чаще у грамположительных, когда ДНК, выделенная из погибших клеток, захватывается реципиентными клетками.

Процесс трансформации зависит от компетентности клетки-реципиента и состояния донорской трансформирующей ДНК. Компетентность — это способность бактериальной клетки поглощать ДНК. Она зависит от присутствия особых белков в клеточной мембране, обладающих специфическим аффинитетом к ДНК. Состояние компетентности у грамположительных бактерий связано с определенными фазами кривой роста.

Трансформирующей активностью обладает только двунитчатая высокоспирализо-ванная молекула ДНК.

Это связано с тем, что в клетку-реципиент проникает только одна нить ДНК, тогда как другая — на клеточной мембране — подвергается деградации с освобождением энергии, которая необходима для проникновения в клетку сохранившейся нити. Высокий молекулярный вес трансформирующей ДНК увеличивает шанс рекомбинации, так как внутри клетки трансформирующая нить ДНК подвергается воздействию эндонуклеаз. Интеграция с хромосомой требует наличия гомологичных с ней участков у трансформирующей ДНК. Рекомбинация происходит на одной нити, в результате чего образуется гетеродуплексная молекула, одна нить которой имеет генотип реципиента, а другая — рекомбинантный генотип. Рекомбинантные трансформанты формируются только после цикла репликации (рис. 5.4, 3).

В настоящее время этот метод является основным методом генной инженерии, используемым при конструировании рекомбинант-ных штаммов с заданным геномом.

Источник