Способы передвижения животных

Плаванье, ползанье, ходьба, прыжки, летание – какой вид передвижения круче?

Передвижения, то есть способность перемещаться с одного места на другое, ‒ один из важнейших признаков подавляющего большинства животных и играет огромную роль в их жизни. Благодаря активному перемещению с места на место происходит быстрая смена условий жизни, она ведет к совершенствованию всей организации животных, в первую очередь их нервной системы и органов чувств. Животным, способным к быстрому передвижению, легче защищаться от неблагоприятных условий существования, от различных врагов. Кроме того, благодаря перемещению происходит расселение вида, захват новых территорий с несколько отличными условиями жизни, а это способствует проявлению изменчивости ‒ предпосылке возникновения новых подвидов и видов.

В зависимости от условий среды и образа жизни в процессе эволюции у животных выработался определенный способ передвижения: плаванье, ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки, планирование, летание.

Особенно разнообразно передвигаются наземные четвероногие животные. Подавляющее большинство их может не только ходить, но и бегать, прыгать, плавать, некоторые планируют. У них наблюдаются различные виды ходьбы (аллюра): очень медленный, быстрый или медленный рисеподобный шаг, быстрая рысь, прыжок, иноходь, галоп.

Медленный вид ходы ‒ это шаг, при котором животные по очереди очень медленно опираются на три или четыре ноги, вынося одну из них вперед. Так движутся, например, черепахи. Примерно 400 м проходят они в час. Но среди пресмыкающихся есть животные, которые передвигаются очень быстро. К ним относятся многие ящерицы ‒ жители открытых пространств (степей, пустынь, полупустынь). Такие ящерицы не ползают на брюхе, а бегают на вытянутых ногах с высоко поднятым брюхом.

Из-за скорости передвижения некоторые из ящериц получили соответствующие названия: прыткая ящерица, быстрая ящерица. К быстробегающим принадлежат агамы, песчаная, такырная и другие круглоголовки, наземные виды игуан, настоящие ящерицы и другие. Для них характерно передвижение рысью, а некоторые из них при быстром беге поднимают передние конечности и двигаются только на задних (некоторые игуаны, американские ящерицы-бегуны).

Самым быстрым видом передвижения является галоп. Он характерен для некоторых млекопитающих: почти всех копытных, хищников, беличьих, зайцеобразных. Чемпионом среди них есть гепард. Догоняя добычу он за короткое время развивает огромную скорость ‒ около 112-115 км / ч. Ему нужно только две секунды, чтобы бег его достигал уже 70 км / ч, а 650 м он пробегает за 20 секунд.

Одним из способов передвижения некоторых четвероногих животных являются прыжки в длину и высоту. И в этом способе перемещения есть свои рекордисты. В прыжках в длину особенно отмечаются кенгуру, в частности большой серый и большой рыжий. Хотя передние конечности этих животных развиты настолько, что они могут на них опираться, когда пасутся, однако прыжки на задних конечностях ‒ основной способ их передвижения. В этих гигантских животных на длинных и узких задних конечностях с крепкими когтями чрезвычайно развитая мускулатура, что дает им возможность осуществлять невероятной длины прыжки. Иногда они могут прыгать на 12 м в длину, развивая при этом скорость до 50 км / ч, но не на долгое время. Древесные кенгуру могут прыгать на 15-18 м, но не в длину, а сверху вниз, с одной ветки на другую.

Прыгать в длину приходится и некоторым хорошим бегунам ‒ хищникам и копытным. Известный «спринтер» вилорог во время бега может делать прыжок до 6 м в длину, а чернопятая антилопа ‒ более 10 м. Длинные прыжки делают все представители семейства кошачьих, в том числе крупные ‒ рысь, леопард, тигр, лев, гепард прыгают на значительное расстояние (гепард до 9 м).

В каждом классе позвоночных есть свои рекордсмены. Так, в классе рыб выпрыгивать из воды на значительную высоту могут такие пресноводные рыбы, как белый амур и толстолобик. Высота их прыжков достигает 4 м, а длина ‒ 8 м. В классе земноводных африканская гигантская лягушка Голиаф прыгает на 4 м. Из птиц выпрыгивать из воды на ледовую кромку высотой до 2 и более метров могут пингвины.

Передвигаться по земле с определенной скорость могут и безногие животные, например змеи. Способность передвигаться в воздухе присуща многим животным, даже типичным водяным жителям. Так, в тропических и субтропических морях живут летающие рыбы.

Планирующие полеты могут делать земноводные, из пресмыкающихся лучшим планеристом считается летучий дракон. Планирующие прыжки делают также некоторые млекопитающие, в частности шерстокрылы ‒ жители тропических лесов Явы, Суматры, Калимантана, Филиппин. Их летательная перепонка покрыта шерстью и соединяет шею, конечности и хвост. Они чемпионы среди «планеристов». Прыгая с верхушки дерева, шерстокрылы широко расставляют ноги и вытягивают хвост, от чего растягивается летательная перепонка, и тогда, почти не снижая высоты, они могут пролетать до 130-140 м. Значительно уступают шерстокрылам грызуны-летяги, которые очень похожи на белок. Максимальное расстояние их полета ‒ 30-60 м.

Настоящий полет ‒ это активное движение с помощью крыльев. Первыми, таким образом, начали передвигаться насекомые. Для них характерно наличие двух или одной пары крыльев и сильно развитых мышц. В лучших летунов на такие мышцы приходится 15-25% веса тела. Среди насекомых рекордсменом скорости является бабка коромысло: в секунду она пролетает 32 м, следовательно, 114 км / ч. Известны факты, когда австралийских бабок ловили в открытом море в 900 милях от материка.

С бабочек самыми скоростными летунами являются бражники ‒ большие и сильные ночные насекомые, передние крылья в которых длинные и узкие и вместе с задними сцеплены в единую летательную плоскость. Скорость полета таких бражников, как молочайный, олеандровый, мертвая голова, достигает 60 км / ч. Эти бабочки могут преодолевать за короткое время большое расстояние.

Полет ‒ типичный способ передвижения птиц. Вся их организация ‒ внешнее и внутреннее строение, физиология ‒ подчинены полету. Находиться долгое время в воздухе могут буревестники, альбатросы, грифы, орлы, но это благодаря парящему полету (пассивному), при котором птицы используют ветер или восходящие воздушные потоки, а взмахов крыльями не делают.

Из млекопитающих к настоящему и длительному полету приспособлены только рукокрылые. Их своеобразные крылья ‒ это эластичная кожистая перепонка между удлиненными четырьмя пальцами передних конечностей, которая переходит на предплечье, плечо, стороны тела, охватывает задние конечности (без стоп) и хвост.

Плавание ‒ самый древний вид передвижения живых организмов, но присущий он не только водным животным, которые постоянно живут в воде, в ней добывают пищу, в ней размножаются, но и многим наземным. Чемпионами по плаванию считаются древние обитатели морей ‒ кальмары. Благодаря «реактивному двигателю» ‒ воронке ‒ они могут развивать огромную скорость ‒ до 200 км / ч.

Источник

Движение у многоклеточных.

Движение в живой природе

Мир живой природы наполнен движением. Даже в организмах внешне неподвижных живых существ происходит постоянное движение.

Движутся соки в растениях, перетекает протоплазма в растительных и животных клетках, циркулирует межклеточная жидкость. Что же говорить о свободно движущихся организмах!

С помощью жгутиков и ресничек движутся одноклеточные и простейшие организмы.

Медленно поворачиваются к солнцу листья растений. Идут стада животных, летят стаи птиц. Сокращаются сердца, гоня кровь по сосудам, машут крыльями, бегут лапы и ноги, энергично работают хвосты. Движутся отдельные организмы, их части и органы.

Не будет преувеличением сказать, что одно из важнейших свойств живого — движение — возникло одновременно с самой жизнью.

По мере эволюционного «взросления» видов живых организмов изменялись и совершенствовались способы и формы их движения, а также обеспечивающие его органы и системы.

Движение простейших.

Самый, пожалуй, простой, и древний способ перемещения организмов в пространстве был «изобретен» амебой.

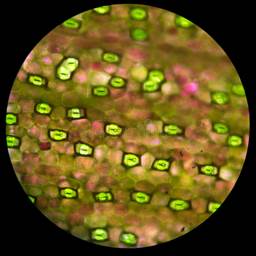

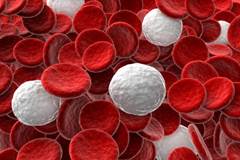

Она перетекает с места на место, выпячивая временные выступы на своем одноклеточном теле. Пригодилась эта форма движения и высшим организмам: подобно амебам, движутся по кровеносной системе лейкоциты (белые кровяные клетки).

Следующим по сложности, но тоже имеющим почтенный возраст, является движение с помощью ресничек и жгутиков. Обладают этими приспособлениями многие бактерии и ядерные одноклеточные организмы.

Благодаря биению ресничек и волнообразной работе жгутиков снабженные ими клетки перемещаются достаточно быстро.

Движение у многоклеточных.

Пригодились реснички и возникшим позже многоклеточным организмам. Кольчатым червям они помогают выводить продукты обмена из организма.

У млекопитающих с их помощью передвигаются яйцеклетки в яйцеводах, удаляется вместе со слизью пыль из дыхательных путей и т. д.

Реснички и жгутики имеют довольно сложное строение, но все они включают длинные, способные сокращаться молекулы белков.

Именно сократительная способность белков и легла в основу дальнейшей эволюции способов движения. Важным этапом на этом пути стало появление мышечной ткани, из которой сформировалась мышечная система.

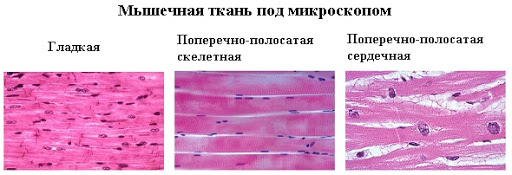

Все мышцы состоят из множества удлиненных клеток — мышечных волокон, способных сокращаться и расслабляться. Первой возникла гладкая мышечная ткань. У большинства беспозвоночных животных и некоторых моллюсков она образует всю мускулатуру тела. У позвоночных организмов гладкая мускулатура входит в состав оболочек внутренних органов и многих желез.

Ее сокращения регулируют величину просвета кровеносных сосудов, активность сокращений кишечника, диаметр зрачка и т. д.

Гладкие мышцы способны довольно медленно сокращаться, не уставая, долго находиться в сокращенном состоянии затрачивать относительно мало энергии, чтобы его поддерживать. Управляет движениями гладкой мускулатуры вегетативная нервная система. Сознательно регулировать ее работу позвоночные животные (в том числе и человек) не могут.

Более «молодой» по сравнению с гладкой мускулатурой является поперечно-полосатая.

Ее обладатели — насекомые, некоторые моллюски и все позвоночные животные. Если сравнить стремительный маневренный полет стрекозы с медлительным движением улитки, можно заключить, что поперечно-полосатые мышцы сокращаются намного быстрее гладких и управляет их работой опять же в отличие от гладких мышц непосредственно мозг.

Правда, деятельность поперечно-полосатой мускулатуры и энергии требует больше. Однако совершенная мышечная система дает своим обладателям такие преимущества в поиске пищи и спасении от опасностей, в скорости и силе, что эти дополнительные травы, безусловно, оправдываются.

Движение и скелет

Когда древнегреческий ученый Архимед воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир!», он вряд ли думал о том, как двигаются животные. Но в существовании опоры нуждается любое движение. Нашлась опора и в мире живого. Ею стал скелет.

Какие же функции выполняет скелет в организме? Прежде всего действительно опорные. Он играет роль жесткого и одновременно упругого каркаса, который помогает телу сохранять форму, например, защищая его от сжатия.

Ученые различают три основных типа скелетов: гидростатический, экзоскелет и эндоскелет.

Обладателями гидростатического скелета являются животные с мягкими телами. В мышечных стенках их тел находится жидкость, оказывающая давление на мышцы. Она помогает животному сохранять размеры и форму тела. В свою очередь мышцы, сокращаясь, преодолевают давление жидкости и перераспределяют ее внутри всего тела или в отдельных его сегментах. Возникающие при этом волнообразные движения помогают организму перемещаться. Именно такой скелет поддерживает тело хорошо всем известного дождевого червя.

В соответствии со своим названием экзоскелет (от греч. «Экзо» — снаружи) действительно покрывает тела животных снаружи.

Он характерен для беспозвоночных, а его форма и состав бывают самыми различными. У крохотных фораминифер это одиночные известковые раковинки или многокамерные «домики».

Массивный скелет рифообразующих кораллов также сложен из карбоната кальция.

А красочное разнообразие моллюсков просто не поддается описанию.

Но самыми легкими, сложными и совершенными экзоскелетами обладают членистоногие – ракообразные, паукообразные и насекомые.

Твердые щитки экзоскелета членистоногих крепятся друг у другу подвижно, с помощью мягких хитиновых пленок. Поэтому такая конструкция помимо защиты обеспечивает членистоногим хорошую подвижность. Недостатки такого скелета: вес и громоздкость, по мере роста резко увеличиваются, жесткий скелет ограничивает рост тела хозяина, во время линьки старый скелет сбрасывается, а новый некоторое время мягкий и раздражимый.

Всех этих недостатков лишен скелет третьего типа — внутренний, или эндосеклет (от греч. «эндон» — внутри)

У простейших животных радиолярий это ажурная конструкция из кремневых иголочек — спикул. У некоторых головоногих моллюсков он представлен внутренней раковиной, но наиболее совершенным эндоскелетом обладают позвоночные животные. Образованный живой костной и хрящевой тканью, он растет вместе с телом животного, что исключает потребность в линьке. Его жесткие элементы подвижно связаны друг с другом с помощью особого рода шарниров — суставов, обеспечивающих телу гибкость, высокую подвижность и маневренность.

Источник