Бюгельный Протез

Рассуждая над местом бюгельного протеза в клинике ортопедической стоматологии находишь, что его место находится ровно между частичным съёмным пластиночным и всеми любимым «мостом», и не просто так «ровно между». Большая часть склонна относить бюгельные протезы ближе к частичным съёмным, однако это небольшое заблуждение, так как конструкция пластиночного протеза подразумевает передачу жевательного давления через слизистую оболочку протезного ложе, в норме не предназначенную для восприятия значительного такого давление, в то время как жевательная нагрузка через бюгельный протез в основном передаётся на периодонт опорных зубов и на меньшую, в сравнении с ЧСПП, площадь слизистой. Кламмер в пластиночном протезе обозначается, как удерживающий, то есть способствует фиксации и стабилизации протеза, но в бюгельном протезе кламмера значительно эволюционируют и уже обозначаются как опорно-удерживающие, т.к. конструкция кламмера подразумевает опору на зуб, который соответственно и приобретает название опорного. И тут мы приходим к тому, что бюгельные протезы, по аналогии с мостовидными, имеют свои опорные зубы.

Помимо того, что место бюгельного протеза показывается на словах, оно ещё показывается и на деле, так как восстановление жевательной эффективности при протезировании бюгельными протезами составляет в среднем 50%, в то время как у ЧСПП эта цифра находится в пределах 30-40%, а мостовидные протезы имеют 80%-ное восстановление жевательной эффективности, что подтверждает слова «ровно между», сказанные ранее.

Ещё раз доказывает положение бюгельного протеза в ортопедической стоматологии и сфера его применения, когда имеются протяжённые дефекты зубного ряда и резервные силы периодонта оставшихся зубов не позволяют использовать их в качестве опоры мостовидных протезов, тогда как конструкция бюгельного протеза позволяет объединить разобщённые блоки оставшихся зубов, и общими усилиями большего, в сравнении с «мостами», количества опорных зубов воспринимать жевательную нагрузку. Когда и этого становится недостаточно, то спускаются ещё на ступень ниже и рассматривают пластиночные протезы, как конструкцию выбора, при невозможности изготовления конструкции с опорой на имплантаты. Условно, количество оставшихся зубов должно составлять не менее 7, однако необходимо учитывать состояние периодонта опорных зубов и их локализацию.

Элементы конструкции бюгельного протеза

Бюгельный протез – это сложная система, состоящая из нескольких конструкционных элементов. Основными из них являются базис с зубами, отвечающий за замещение дефекта и восприятия жевательного давления, и каркаса, состоящий из дуги (что и обуславливает название «бюгель», переводящийся в «дугу» с немецкого), кламмерной системы и седловидных элементов для крепления базиса. Каркас в свою очередь основной функциональный элемент бюгельного протеза, несущий основную идею бюгельного протеза.

Каркас бюгельного протеза

Каркас бюгельного протеза в классическом своём виде состоит из дуги, соединяющей каркасы базисов и собственно базисы и опорно-удерживающих элементов.

Каркасы в большинстве своём изготавливаются из сплавов металлов, однако в арсенале есть и полимерные материалы, имеющие свои плюсы и минусы. Сплавы металлов представляют собой благородные золотосодержащие сплавы, сплавы с высоким содержанием титана, но наиболее широко используемым является всем знакомый КХС. Кобальто-хромовый сплав может и не такой прочный, как титан, не такой биосовместимый, как золото, однако его цена, в разы меньшая предыдущих, делают его основным игроком на рынке материалов для изготовления каркасов бюгельных протезов.

Использование полимерных материалов в изготовлении каркасов приводит к существенному снижению веса протеза и улучшает удобство его ношения пациентом. Вместе с тем, современные полимерные материалы для каркасов обладают необходимой и даже оптимальной жёсткостью и пространственной стабильностью, и негативные качества, которые можно приписать к полимерам в сравнении с жестким металлом, постепенно уходят из поля зрения.

Основной объём каркаса приходится конечно же на соединяющие элементы, которые представлены дугами и пластинками, имеющие совершенно разную форму и расположения, существенно различающиеся на бюгельных протезах верхней и нижней челюстей

Бюгельный протез на верхнюю челюсть

Твердое нёбо – по меркам ротовой полости, большое свободное пространство, лишённое мест прикрепления мышц и пассивно подвижных участков слизистой, поэтому бюгельный протез на верхнюю челюсть обладает большим выбором различных конструкции, в сравнении с протезами на нижнюю челюсть.

Свобода выбора заключается в том, что мы можем определить место расположения нёбной дуги в зависимости от топографии дефекта, рельефа нёба и выраженности рвотного рефлекса у пациента. Нёбная дуга может иметь заднее, срединное и переднее положение на твёрдом нёбе, а также может быть кольцевидной, тем самым объединяя переднее и заднее положения.

При отсутствии выраженного нёбного рефлекса задняя нёбная дуга наиболее комфортная для пациента, так как не мешает языку, тем самым не нарушает фонетику и жевание. Помимо этого, заднее расположение дуги позволяет обойти выраженный торус на твёрдом нёбе, поэтому в большем числе случае применяется при невысоком нёбе. При этом, дуга должна находится на расстоянии 4-5 мм от границы твёрдого и мягкого нёба, во избежание травмирования пассивно-подвижной слизистой при напряжениях и расслаблениях мягкого нёба. Для обеспечения необходимой жёсткости она должна быть около 5 мм в ширину и 0,9 – 1,2 мм в толщину.

Срединная нёбная дуга более целесообразно находит своё место при высоком нёбе и невыраженном торусе. Среднюю часть от задней отличает то, что она намного чаще находится в зоне движения языка, из-за чего нёбную дугу в этой области делают более тонкой, чем в задней, но, для восполнения жёсткости, более широкой.

В случаях при выраженном торусе и рвотном рефлексе у пациента передняя нёбная дуга находит своё место. При этом, при протяжённых концевых дефектах или множественных одной лишь задней или средней дуг может оказаться недостаточно, поэтому её дополняют передней, а сама конструкция модифицируется в кольцевидную нёбную дугу.

|

| Кольцевидная нёбная дуга |

Бюгельный протез на нижнюю челюсть

Бюгельный протез на нижнюю челюсть характеризуется тем, что варианты расположения дуги довольно ущемлены. Это обусловлено положением языка и дна полости рта с активно-подвижной слизистой, поэтому местом для дуги является альвеолярный отросток или сами зубы, если таковые имеются.

Дугу на альвеолярном отростке располагают на середине расстоянии между переходной складкой на полости рта и десневым краем. При этом положение может варьировать в зависимости от расположения прикрепления уздечки языка и степени выраженности ската альвеолярного отростка или наличии его поднутрения. Место для расположения дуги сильно ограничено, поэтому и дугу в размерах приходится ограничивать. Её ширина находится в пределах 1,7-2,3 мм, но для жесткости она имеет большую толщину и доходит до 4 мм. На срезе она имеет полугрушевидную форму, которая более удобна для языка.

Во многих литературных источниках пишется, что дуга как на верхней, так и на нижней челюстях должна отставать от слизистой на 0,5 мм, 1 мм, а то и больше, однако это далеко не всегда оправдано. Учитывая толщину самой дуги, вместе с таким зазором, её край будет находится на 2 мм от поверхности слизистой, что будет ровно таким же, как и пластинчатом протезе, чего мы и избегали, используя металл как альтернативу пластмассе. Поэтому, при хронических патологических изменениях слизистой, её гипертрофии разумно отступать от неё, чтобы избежать всяческого давления на неё и ни в коем случае не стать причиной неблагоприятного прогрессирования процесса. В остальных случаях разумно, чтобы дуга легко касалась слизистой, чего можно добиться компрессией оттискным материалом слизистой и отображением такой компрессированной слизистой на модели.

Другое расположение дуги – на самих зубах. При этом конструкция уже напоминает пластинку, перекрывающая бугорки на передних опорных зубах с язычной стороны и часть слизистой десны, заполняя межзубные промежутки и имеющая небольшой (0,1 – 0,2 мм) зазор между металлом и десной, для предотвращения её травмирования.

При язычном наклоне боковой группы зубов использования язычной дуги или пластинки может быть резко и неожиданно ограничено, из-за невозможности ввести такую конструкцию на своё протезное ложе, из-за поднутрения, создаваемого конвергенцией жевательных зубов с обеих сторон. Избежать такого позволяет вестибулярная дуга, располагающаяся на альвеолярном отростке со стороны преддверия полости рта. Моделируется и располагается она таким образом, чтобы обходить и не травмировать уздечки губы и щёк, выступающие края альвеол моляров, но также на максимально возможном расстоянии от десневого края, во избежание попадания и застревания пищи под протез и воспаления слизистой.

Ретенционные элементы каркаса бюгельного протеза

Основными видами ретенционных элементов являются:

— Замковые соединения (аттачмены);

Рассматривая различные варианты ретенционных элементов бюгельного протеза в иной раз задаёшься вопросом: А «бюгель» ли это всё ещё? И если первые два вида ретенционных элементов являются «классическими» в бюгельном протезировании, то третий и четвёртый в некоторых клинических ситуациях довольно сильно изменяют внешний вид протеза, и название «бюгель» для них остаётся чуть ли не сугубо историческим.

Наиболее часто применяемой системой заслуженно является кламмерная. Обусловлено это одновременно простотой конструкции и невысокой относительно других систем ценой в купе с высоким функциональным результатом.

Замковые крепления в функциональном плане не сильно превышают кламмера, однако такие элементы чаще всего скрыты от глаз, отчего более эстетичны, но за всё необходимо платить.

Телескопическая система одна из наиболее функционально благоприятных для зуба и для удерживания протеза в принципе. При этом она превосходит по эстетике предыдущие два, что справедливо отразилось и на цене.

Балочная система трудоёмка в изготовлении, но затраченные силы и средства оправдываются высоким функциональным результатом и нередко очень хорошими эстетическими свойствами.

Магнитная система фиксации не так часто находит своё применение в бюгельной протезировании и не является основной, а как дополнение к остальным. Она требует оперативного вмешательства и не даёт существенных функциональных возможностей, но имеет место быть в съёмном протезировании.

Седловидные элементы каркаса бюгельного протеза

Седловидные элементы крайне просты по своей сути – это самая обыкновенная решётка, главная задача которой это удерживать в своих звеньях пластмассовый базис с искуственными зубами.

От такой простоты при моделировании используются восковые заготовки различных форм, размеров, рисунков. В компьютерном моделировании также широкий выбор шаблонов, выбор которых зависит скорее от настроения зубного техника, чем от необходимости выполнять в пределах своих основных какие-то особо узкие задачи.

Базис с искусственными зубами

Данный элемент первым воспринимает жевательное давление, восполняет функциональный и эстетический дефект и по сути является тем, за чем пациент и обратился в клинику ортопедической стоматологии.

Наиболее часто применяется комбинация из пластмассового базиса, который соответствует цвету мягких тканей полости рта, и пластмассовых зубов, которые не такие эстетические как фарфоровые, но значительно выигрывающие в цене и максимально прочно соединяется с пластмассовым базисом.

Источник

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ И ЗАМКОВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СЪЕМНЫМИ ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ С РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ ФИКСАЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ КОНЦЕВЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ

В арсенале врачей стоматологов-ортопедов не так уж много лечебных конструкций, которыми можно устранить образовавшиеся дефекты зубных рядов. Принципиально возможны всего два варианта: съемные или несъемные протезы.

Несъемные протезы показаны: при небольших по протяженности дефектах зубных рядов (редко более трех искусственных зубов), при небольшой степени атрофии пародонта опорных зубов, при достаточной по высоте коронковой части опорных зубов и достаточном межальвеолярном расстоянии.

Принципы выбора конструкции мостовидного протеза заложены в одонтопародонтограмме В. Ю. Курляндского (Приложение 1).

Во всех случаях, когда невозможно применить несъемные протезы, показаны съемные конструкции. Таким образом, съемные протезы следует применять при:

• Недостаточном числе опорных зубов для изготовления несъемных протезов.

• При опорных зубах с различной степенью атрофии пародонта, отсутствии резервных сил пародонта у дистальной опоры.

• При одно- и двусторонних дистально неограниченных дефектах зубных рядов.

• При значительной непараллельности, дистопии опорных зубов (если невозможно провести ортодонтическую подготовку).

Для крепления несъемных конструкций к опорным зубам на практике в 90 % случаев используют один метод — это изготовление опорных коронок, и единственно возможной проблемой в этом случае может явиться небольшая высота коронковой части опорных зубов, важная для хорошей ретенции.

Три же основные проблемы при протезировании — восстановление функций жевания, речи и эстетики успешно решаются за счет распределения жевательного давления на предназначенные для его восприятия ткани (пародонт опорных зубов), моделировки искусственных зубов по объему утраченных и путем использования высоко эстетичных материалов (например, керамика).

Увы, к недостаткам несъемных протезов следует отнести необходимость необратимого травматичного абразивного сошлифовывания твердых тканей зубов. Съемные протезы с кламмерной фиксацией в большинстве случаев можно изготавливать без препарирования зубов.

Однако использование кламмеров нередко нарушает эстетику. Для повышения эстетических результатов протезирования съемными протезами более 100 лет назад были предложены замковые крепления.

Однако до сих пор остается нерешенной проблема распределения жевательного давления на опорные ткани при применении съемных протезов. В основном это утверждение относится к протезированию концевых (дистально неограниченных) дефектов зубных рядов, когда одна часть протеза опирается на слизистую оболочку, другая — на опорный зуб.

Сегодня существуют следующие варианты фиксации съемного протеза:

1. Кламмерные системы.

• Фиксация с помощью удерживающих кламмеров.

• Фиксация с помощью опорно-удерживающих кламмеров.

2. Бескламмерные системы.

• Фиксация с помощью замковых креплений.

• Фиксация с помощью телескопических систем.

• Магнитная фиксация. Для достижения оптимального результата ортопедического лечения системы крепления должны обеспечивать съемной части протеза следующие функции:

• Надежную ретенцию — предохранять протез от движения по направлению от опорных тканей.

• Горизонтальную устойчивость — предохранять протез от боковых смещений. • Вертикальную опору — передавать жевательное давление не только на слизистую оболочку, но и на опорные зубы, предназначенные для восприятия жевательного давления. Фиксация с помощью удерживающих кламмеров

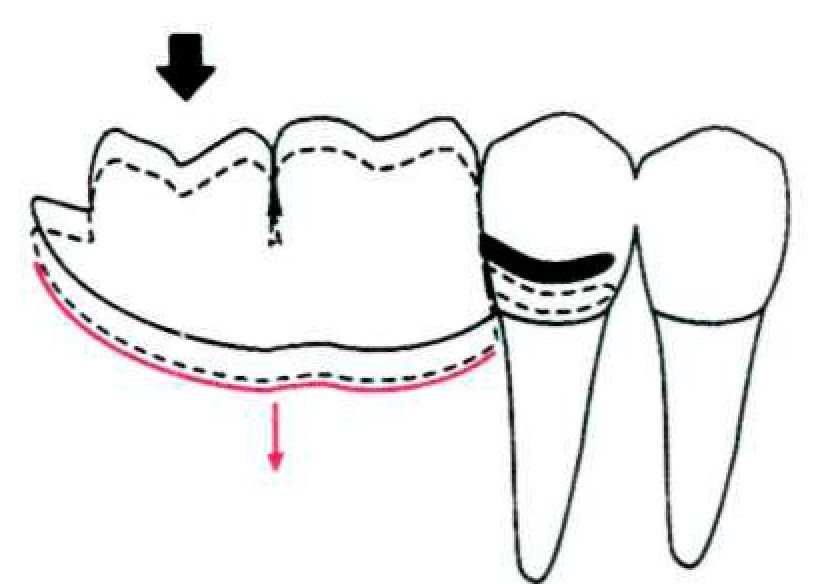

Удерживающие кламмеры (гнутые или литые) выполняют практически только одну функцию — функцию ретенции и предназначены для удержания протеза в полости рта (таблица 1). При этом все вертикальное жевательное давление передается на слизистую оболочку (рис. 1).

Удерживающие кламмеры предохраняют протез от самопроизвольного снятия и боковых смещений.

Таблица 1 Удерживающие усилия (в кгс) гнутых проволочных кламмеров на моляры (по С. И. Криштабу).

| Диаметр кламмера, мм | Глубина ретенции, мм | Материал кламмера | |

| Нержавеющая сталь | Золотоплатиновый сплав | ||

| 0,4 | 0,25 | 0,21 | 0,17 |

| 0,4 | 0,75 | 0,66 | 0,51 |

| 0,6 | 0,25 | 0,67 | 0,79 |

| 0,6 | 0,75 | 1,90 | 2,36 |

| 0,8 | 0,25 | 1,19 | 2,13 |

| 0,8 | 0,75 | 3,54 | 6,35 |

| 1,0 | 0,25 | 6,69 | 6,41 |

| 1,0 | 0,75 | 19,98 | 18,84 |

|

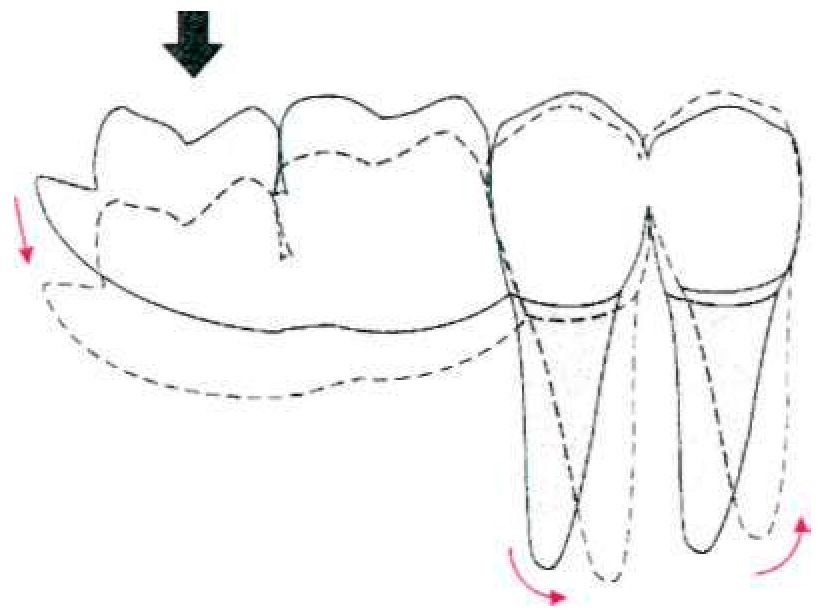

| Рис.1. Распределение жевательного давления при применении удерживающих кламмеров |

При длительном пользовании пластиночными протезами наступают деструктивные изменения эластических волокон соединительной ткани, кровеносных сосудов и нервных элементов слизистой оболочки.

Одной из наиболее существенных причин, вызывающих патологические изменения в десне, считают действие чрезмерных нагрузок, неравномерное распределение давления под базисом такого протеза, возникновение зон повышенного давления. Изменения в слизистой оболочке сказываются и на состоянии костной ткани.

Под базисом пластиночных протезов через год наблюдается снижение высоты альвеолярного края на 2-3%, через 2 года — на 7-20%.

Подобные протезы могут использоваться в основном как временные. Возможно их применение при малом числе оставшихся зубов с ослабленным пародонтом, так как всю жевательную нагрузку в этом случае нужно перенести на слизистую оболочку.

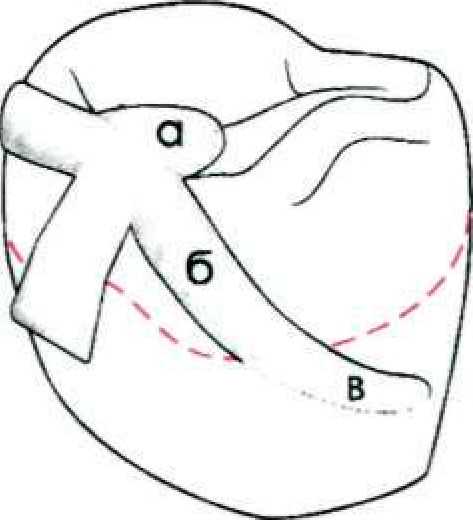

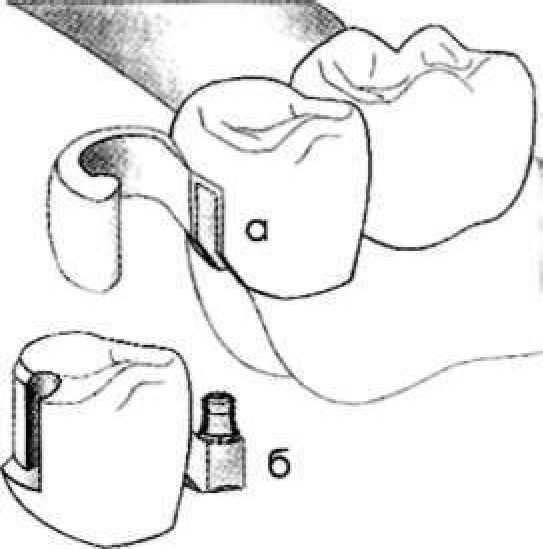

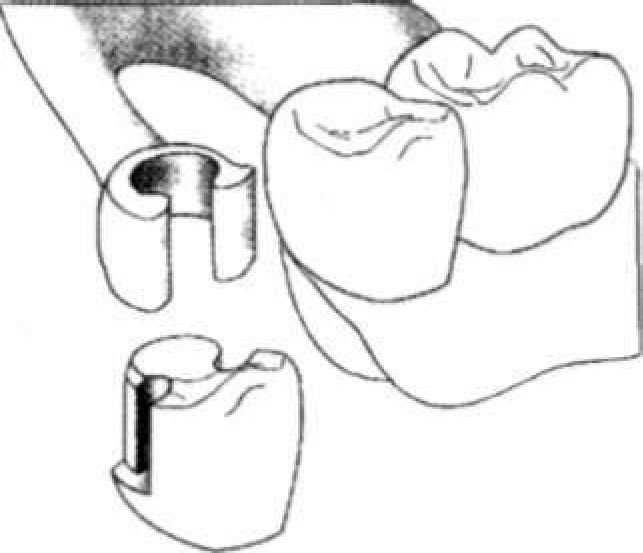

Фиксация с помощью опорно-удерживающих кламмеров Опорно-удерживающие кламмеры (в основном литые, очень редко гнутые) являются более совершенными в функциональном отношении, чем обычные удерживающие кламмеры. В конструкции опорно-удерживающих кламмеров выделяют несколько назубных частей (рис. 2): а) окклюзионный упор; б) стабилизирующая часть; в) ретенционная часть.

|

| Рис.2. Назубные части кламмера: окклюзионный упор (а), стабилизирующая часть (б), ретенционная часть (в). |

Опорную функцию выполняет окклюзионная накладка, за счет которой часть жевательного давления перераспределяется на опорные зубы. В плече кламмера выделяют стабилизирующую и удерживающую части.

Жесткая часть плеча кламмера, охватывающая зуб с язычной и вестибулярной сторон и расположенная выше межевой (экваторной, обзорной) линии, является стабилизирующей частью.

Стабилизирующая часть плеча предотвращает боковые смещения базиса протеза. Ретенционную функцию выполняет окончание плеча кламмера, расположенное в пришеечной области ниже межевой линии, и которому свойственны высокие упругопрочностные характеристики.

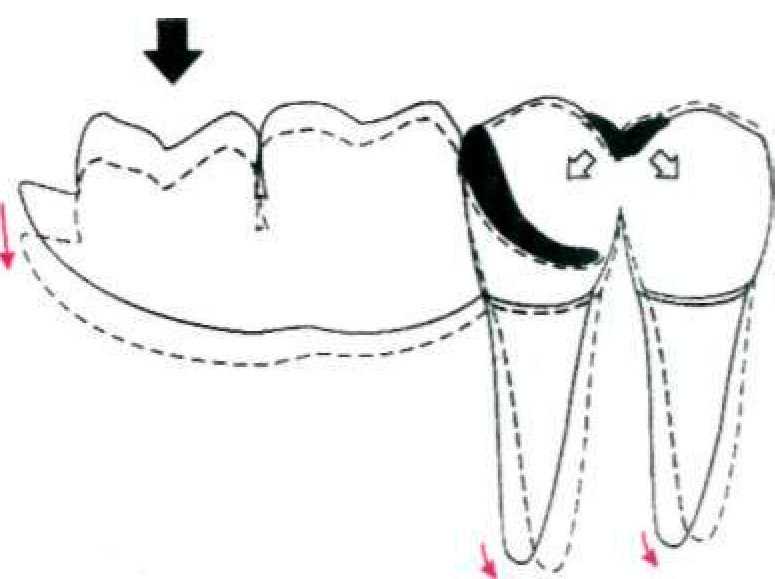

При применении опорно-удерживающих кламмеров при концевых дефектах зубных рядов за счет окклюзионной накладки часть жевательного давления можно перенести на опорные зубы (рис. 3).

При этом на слизистую оболочку уже будет приходиться меньшее давление, чем при применении удерживающих кламмеров. Поэтому под базисом бюгельных протезов атрофия костной ткани будет развиваться медленнее, чем под базисом пластиночных протезов.

Но при этом опорные зубы могут испытывать большую нагрузку, поэтому при применении бюгельных протезов при концевых дефектах зубных рядов опорные элементы кламмеров должны охватывать не менее двух зубов, ограничивающих концевой дефект. Бюгельные протезы показаны в тех случаях, когда опорные зубы способны выдерживать дополнительную жевательную нагрузку.

|

| Рис.3. Распределение жевательной нагрузки при применении опорно-удерживающих кламмеров |

Большинство авторов сходятся во мнении, что съемные бюгельные (опирающиеся) протезы являются оптимальными для лечения больных с концевыми дефектами зубного ряда.

Этот вид протезирования позволяет в известных пределах регулировать распределение жевательной нагрузки между опорными структурами протезного ложа.

Однако съемные протезы с фиксацией опорно-удерживающими кламмерами имеют следующие недостатки:

• Трудность надежного укрепления протеза, особенно при одностороннем концевом дефекте. В этом случае удовлетворительная фиксация достигается посредством увеличения числа фиксирующих элементов.

• С течением времени у опорно-удерживающих кламмеров ослабевает ретенция, что вызывает повышенную амплитуду движений седла протеза и приводит к травматическим нагрузкам на опорные ткани протезного ложа.

• Возможность возникновения кариеса в месте контакта кламмера с зубом при плохой гигиене полости рта или стирания эмали опорногозуба.

• Неудовлетворительные эстетические результаты.

• Недостаточная эффективность ретенции для зубов с невыраженным экватором.

Фиксация с помощью замковых креплений

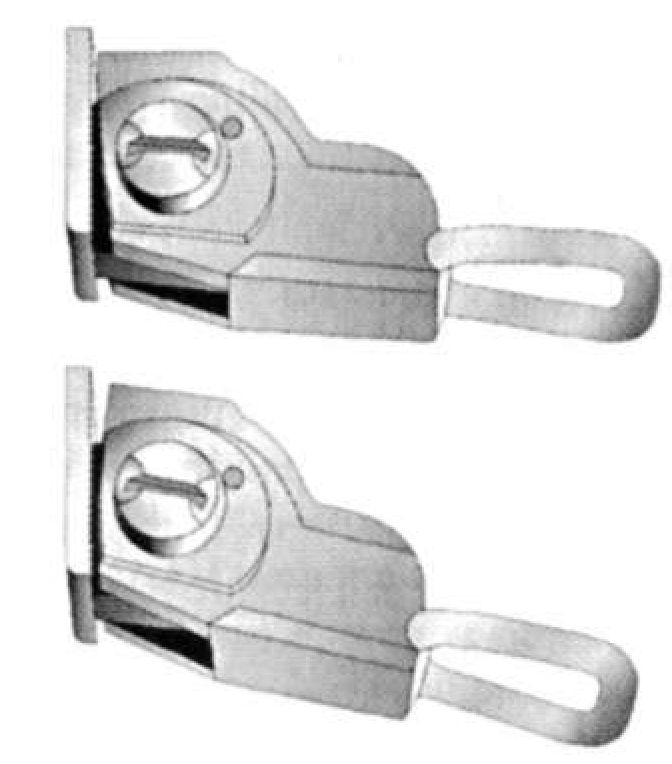

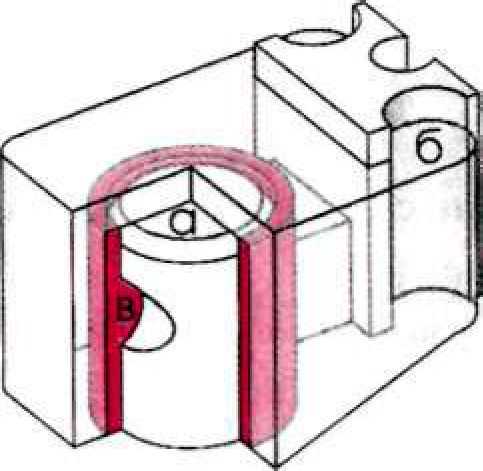

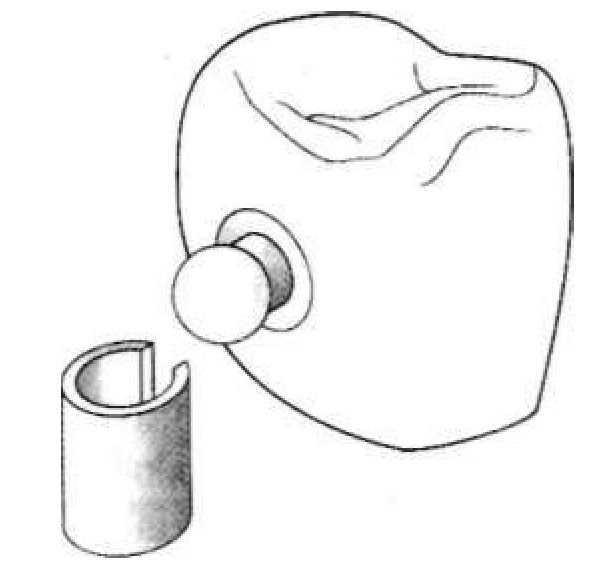

Замковые крепления (аттачмены) — это механические устройства, состоящие из двух основных частей — патрицы (внутренней) и матрицы (наружной), соединение которых обеспечивает фиксацию съемного протеза на опорных зубах (рис. 4).

В большинстве случаев одна часть замкового крепления располагается в съемной части протеза, другая укрепляется на искусственной коронке, покрывающей опорный зуб.

Соединение двух частей аттачмена происходит или в искусственной коронке, или внутри базиса съемного протеза, что позволяет получить высоко эстетический результат. Современные замковые крепления состоят из тех же основных частей, что и опорно-удерживающие кламмеры (рис.5):

а) окклюзионный упор;

б) стабилизирующая часть;

в) ретенционная часть.

Если в конструкцию аттачмена входят все три части (опорная, стабилизирующая и удерживающая), то подобное замковое крепление будет являться более жесткой конструкцией (жесткое замковое крепление), чем опорно-удерживающий кламмер, где функцию амортизатора жевательного давления выполняют пружинящие части кламмера.

Поэтому при применении таких замковых креплений при концевых дефектах зубных рядов нагрузка на опорные зубы всегда будет выше, чем при применении опорно-удерживающих кламмеров.

Для того чтобы уменьшить нагрузку на опорные зубы и передать часть жевательного давления на слизистую оболочку, из конструкции замкового крепления исключают окклюзионный упор, то есть «дробят» жевательную нагрузку, что может использоваться на зубах с ослабленным пародонтом.

|

| Рис.4. Замковое крепление: матрица (а), патрица (б) |

|

| Рис.5. Основные части замкового крепления: окклюзионный упор (а), стабилизирующая часть (б), ретенционная часть (в). |

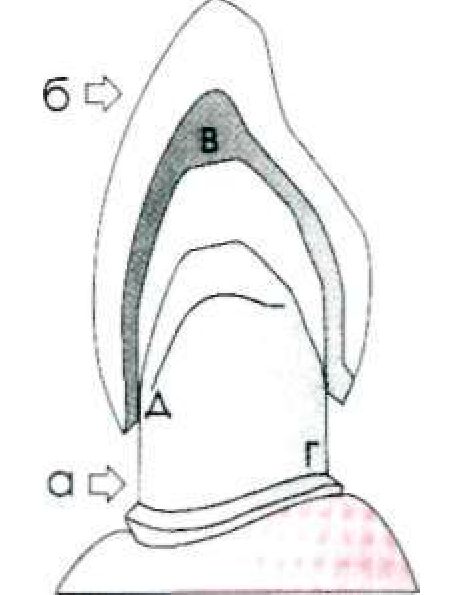

Фиксация с помощью телескопических коронок

Телескопические коронки представляют собой систему из двух коронок, одна из которых (внутренняя — первичная, или патрица) зацементирована на отпрепарированном опорном зубе, другая (внешняя — вторичная, или матрица) находится в каркасе съемной части протеза.

Современные телескопические коронки могут состоять из тех же основных частей, что и опорно-удерживающие кламмеры и замковые крепления (рис. 6):

Плотный контакт окклюзионных частей коронок выполняет функцию окклюзионного упора. Стабилизация (предохранение базиса протеза от боковых сдвигов) достигается вертикальными стенками коронок.

Ретенция осуществляется за счет силы трения между внутренней и наружной коронками или с помощью специальных приспособлений. Из конструкции телескопической коронки можно исключить окклюзионный упор.

Это достигается созданием зазора в положении покоя между окклюзионными частями коронок. При этом большая часть жевательного давления будет передаваться на слизистую оболочку, что может использоваться при «ослабленных» опорных зубах.

|

| Рис.6. Телескопическая система: а — первичная коронка, б — вторичная коронка. Основные части телескопической системы: в — окклюзионный упор, г — стабилизирующая часть, д — ретенционная часть |

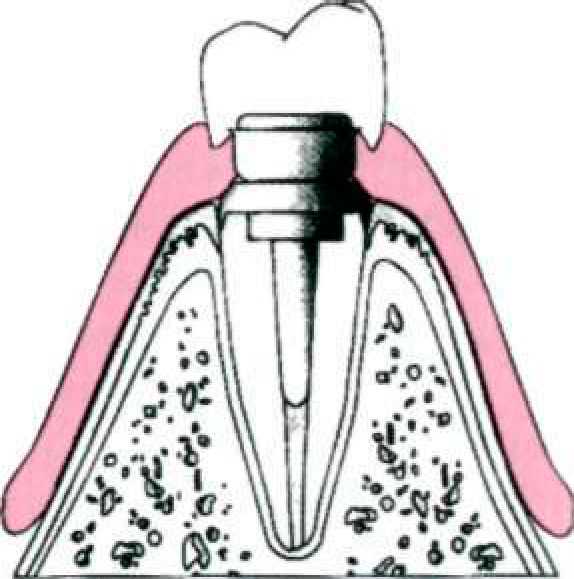

Магнитная фиксация Магнитные фиксаторы обладают только двумя функциями (рис. 7): • опорная; • ретенционная.

|

| Рис.7. Магнитный фиксатор |

Использование магнитных фиксаторов имеет следующие преимущества:

• активация не является необходимой;

• не нужна соосность опор;

• несложная гигиена полости рта.

Съемные протезы с магнитными фиксаторами распределяют жевательное давление на опорные зубы, надежно фиксируются в полости рта, но из-за отсутствия стабилизирующей части неустойчивы при горизонтальной нагрузке (возможны боковые смещения базиса протеза).

Поэтому ограничением для применения магнитных фиксаторов является резкая атрофия альвеолярных гребней. Такие фиксаторы применяют в основном как дополнительный элемент.

СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Податливость слизистой оболочки, по данным различных исследователей, в 10-50 раз больше, чем естественная подвижность опорного зуба.

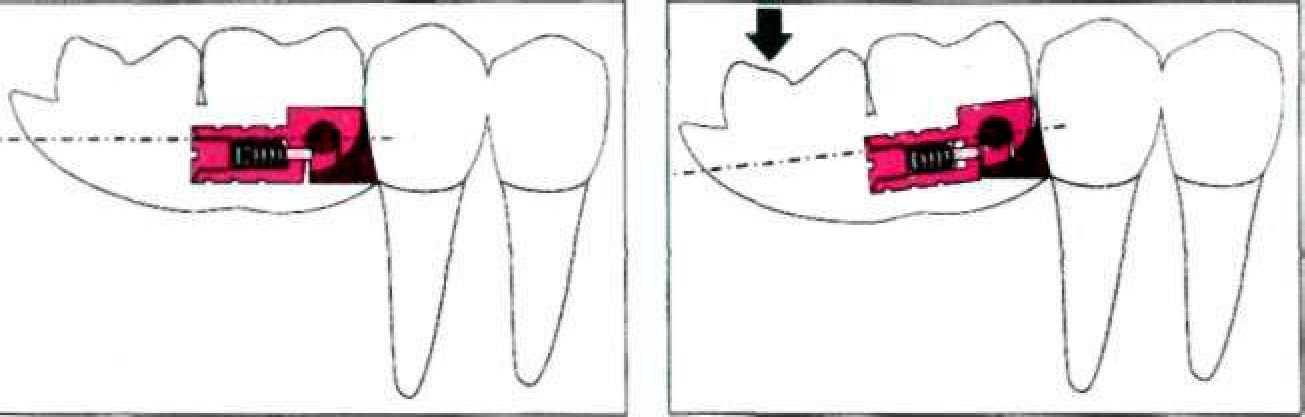

Поэтому, при жестком закреплении съемной части протеза на опорных зубах, базис под действием жевательного давления может совершать микродвижения на величину податливости слизистой оболочки. При этом большая часть нагрузки передается через жесткое крепление на опорные зубы, и может создаваться эффект «консоли», выражающийся в наклоне опорных зубов в сторону дефекта (рис. 8).

|

| Рис.8. Эффект «консоли» при жестком креплении съемной части протеза к опорным зубам |

Таким образом, основной задачей при протезировании концевых дефектов зубных рядов является достижение оптимального распределения жевательной нагрузки между пародонтом опорных зубов и слизистой оболочкой протезного ложа.

Поскольку съемные протезы опираются на биологически неоднородные структуры, они должны компенсировать потенциальные различия в передаче давления на эти ткани и способствовать сохранению их нормального функционального состояния. Мнения специалистов о методах решения этой проблемы различны.

Много лет ученые стоматологи-ортопеды пытаются решить проблему протезирования при концевых дефектах зубных рядов, разрабатывая способы, позволяющие, во-первых, уменьшить вертикальную нагрузку, приходящуюся на альвеолярный гребень, во-вторых, сделать ее равномерной по всему альвеолярному гребню и, в-третьих, рационально распределить ее между альвеолярным гребнем и опорными зубами. Основное внимание при этом направлено на поиск оптимального вида крепления съемного протеза.

На всем протяжении существования съемных протезов ученые пытались разработать такое крепление съемной части протеза к опорным зубам, которое позволяло бы устранить эффект «консоли», а это возможно только тогда, когда между съемной и несъемной частью устраняется жесткое соединение.

Такие дробители нагрузки разрабатывались для бюгельных протезов с опорно-удерживающими кламмерами, для комбинированных протезов с замковыми креплениями или телескопическими коронками.

Для комбинированных протезов с замковыми креплениями существует несколько вариантов подобных дробителей нагрузки:

• дробители, не ограничивающие перемещение седла протеза в вертикальном направлении;

• дробители с вертикальным упором, допускающие вертикальные и/или ротационные движения базиса;

• дробители, имеющие пружинящую связь между ретенционными элементами и седлами протеза.

К первому виду дробителей нагрузки относят аттачмены со скользящим креплением типа Roach (рис. 9).

У подобного крепления (лабильное замковое крепление) полностью отсутствует окклюзионный упор, поэтому вся жевательная нагрузка переносится на слизистую оболочку.

Аттачмены типа Roach выпускаются многими фирмами (Degussa/Degudent, CM, Heraeus Kulzer) в различных модификациях.

|

| Рис.9. Аттачмен Roach |

Этот вид дробителей имеет недостатки, свойственные пластиночным протезам: недостаточная стабилизация протеза при боковой нагрузке, недостаточное удержание протеза при вертикальном перемещении, передача всей жевательной нагрузки на альвеолярный гребень.

Ко второй группе дробителей нагрузки относят устройства с вертикальным упором (полулабильные замковые крепления).

В начале действия жевательной нагрузки базис протеза может перемещаться вертикально и/или совершать дистальную ротацию на величину податливости слизистой оболочки, затем оставшаяся нагрузка передается на опорные зубы.

Имеется большое число вариаций этих устройств, все они снабжены шарнирами с горизонтальной осью и/или вертикальным скользящим элементом (рис. 10).

|

| Рис. 10. Дробитель с вертикальным упором — шарнир с горизонтальной осью (движение базиса — дистальная ротация) |

Величина нагрузки на слизистую оболочку при этом типе дробителей зависит от точки приложения силы к седлу протеза, распределение нагрузки под базисом протеза происходит неравномерно.

Большая часть нагрузки передается на слизистую оболочку в области дистального края базиса протеза. Дробители нагрузки с пружинящей связью ретенционных элементов с седлами протеза могут быть двух типов.

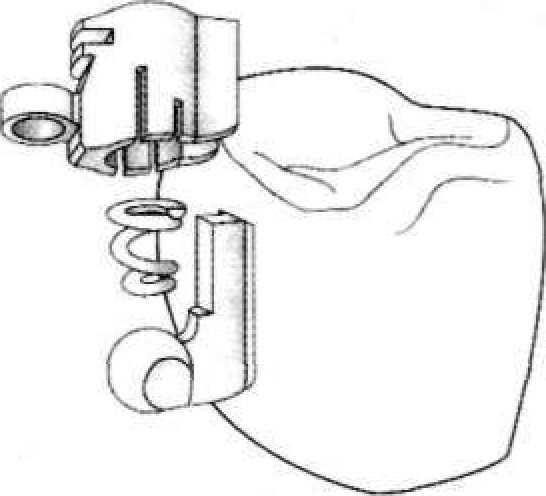

В конструкцию замкового крепления первого типа входит пружина, позволяющая амортизировать жевательное давление, например аттачмен Dalbo S фирмы СМ (рис. 11). Второй тип имеет двойную, или расщепленную дугу, верхняя часть которой соединена с креплением, а нижняя — с седлами протеза (рис. 12).

Имеющиеся сведения о способах распределения нагрузки между опорными структурами дают основания утверждать, что данная проблема решена далеко не полностью.

Кроме комбинации различных частей фиксаторов (наличие или отсутствие окклюзионного упора), позволяющей перераспределять жевательное давление между пародонтом опорных зубов и слизистой оболочкой протезного ложа, повышенная вертикальная нагрузка на опорные ткани при концевых дефектах зубных рядов может быть уменьшена несколькими способами:

• путем уменьшения площади окклюзионной поверхности искусственных зубов и укорочения длины искусственного зубного ряда;

• увеличением числа опорных зубов и увеличением площади базиса протеза;

|

| Рис.11. Аттачмен Dalbo S |

|

| Рис.12. Дробитель нагрузки с расщепленной дугой |

• применением эластичных базисных подкладок и дробителей нагрузки;

• посредством предварительной компрессии слизистой оболочки во время получения оттисков.

Вертикальное давление на седловидную часть протеза во время жевания может быть уменьшено путем сокращения размеров окклюзионной поверхности искусственных зубов. Это может быть осуществлено как в отношении переднезадних размеров, так и ширины зубов.

При этом можно использовать клыки вместо премоляров, премоляры вместо моляров или ставить более узкие искусственные зубы. Соотношение площади базиса концевого седла, покрывающего альвеолярный отросток, и числа искусственных зубов также имеет важное значение. Искусственные зубы должны занимать не более 2 /з длины базиса протеза.

Давление на слизистую оболочку можно уменьшить увеличением площади базиса протеза. Считается, что перекрытие верхнечелюстных бугров, а на нижней челюсти ретромолярного пространства, базисом протеза уменьшает его погружение в слизистую оболочку протезного ложа на 10%.

Таким образом, обобщив данные литературы, можно сформулировать следующие требования к конструированию седловидных частей базиса протеза:

• границы седловидных частей базиса должны быть по возможности расширены;

• дистальная треть базиса не должна подвергаться нагружению;

• мезиальный край базиса должен опираться на зуб.

Вертикальное давление на седло протеза может быть уменьшено введением в его конструкцию эластичных базисных элементов. Положительные качества подобных амортизаторов заключаются в уменьшении до определенных пределов нагрузок на слизистую оболочку.

К подобным дробителям нагрузки относят эластические подкладки между зубами и базисом или внутри базиса, а также подкладку на обращенной к слизистой оболочке поверхности базиса протеза.

Недостатки перечисленных амортизаторов заключаются в том, что эластичный элемент со временем стареет, твердеет, становится пористым, адсорбирует остатки пищи, микроорганизмы, нарушает микроэкологию полости рта и, кроме того, может быть причиной неприятного запаха изо рта.

Одним из способов уравновешивания разной степени подвижности опорного зуба и податливости слизистой оболочки протезного ложа при жевательной нагрузке является компрессионный метод получения оттисков.

Обычно функциональные оттиски получают под произвольным давлением, которое по величине часто не совпадает с жевательной нагрузкой, приходящейся на протез. Поэтому некоторые авторы предлагают получать функциональные оттиски под жевательным давлением.

При этом полагают, что перемещение седла будет происходить более вертикально. Оказалось, что незначительная начальная нагрузка на протез сжимает слизистую оболочку почти так же, как и максимальная, и предварительное сжатие десны не дает ожидаемого результата.

Несмотря на это, применение компрессии слизистой оболочки протезного ложа во время оттиска некоторые авторы рекомендуют и в настоящее время как один из способов выравнивания нагрузки на слизистую оболочку.

Методы распределения жевательного давления при протезировании концевых дефектов зубных рядов являются одной из самых спорных и до конца не решенных проблем в современной ортопедической стоматологии. Особенно это касается применения замковых креплений.

Условно все существующие мнения по этому вопросу можно разделить на несколько теоретических концепций. Первая концепция поддерживает использование жестких замковых креплений в комбинированных протезах без дистальной опоры.

Ее сторонники указывают на то, что беззубый альвеолярный гребень с точно подогнанным базисом протеза может обеспечить сохранность опорных зубов, а использование полулабильных или лабильных аттачменов приводит к повышенным нагрузкам на альвеолярный гребень и к его резорбции.

Шарнирное соединение базиса протеза с зубом практически не находит поддержки в современной литературе по протезированию. R. Marxkors (1982) установил, что не только при шарнирном соединении, но и при наличии эластичной подкладки зачастую возникает прогрессирующая деструкция альвеолярной кости под базисом протеза.

Кроме того, R. Marxkors (1997) утверждает: «Недостатком большинства видов соединений — подвижного, условно жесткого, шарнирного и упругого, является быстрая утрата окклюзионного единства между естественными и искусственными зубами.

Дизокклюзии вызывают бруксизм и являются причиной миоартропатии. Все опыты и размышления логично приводят к жесткому соединению между протезом и оставшимися зубами». Другая концепция поддерживает применение полулабильных замковых креплений при концевых дефектах зубных рядов.

Ее сторонники утверждают, что применение жестких замковых креплений может привести к повышенной нагрузке на опорные зубы и, как следствие, к их наклону в сторону дефекта, перелому коронковых частей, расцементировке искусственных коронок и подвижности опорных зубов.

Поэтому при определенных клинических условиях при концевых дефектах следует применять дробители нагрузки. Так, например, L. Kobes (1982) советует применять шарнирные крепления при хорошо выраженном альвеолярном гребне I или IV типа по Elbrecht (Приложение 4), его прямолинейной форме в сагиттальной плоскости, при возможности максимально расширить площадь базиса протеза.

При этом шарнир должен устанавливаться так, чтобы ось его вращения находилась под прямым углом к межальвеолярной и сагиттальной плоскостям челюсти.

Однако перед шарнирами ставится задача не только разрыва кинематики седла, они должны удовлетворять и другому критерию: обладать способностью восприятия горизонтальных усилий.

Если альвеолярный гребень под базисом протеза нагружен одинаково и равномерно, то костная ткань может положительно реагировать на подобную нагрузку.

Если же на седловидную часть протеза нагрузки распределяются неравномерно, то костная ткань отвечает деструкцией, что, в свою очередь, приводит к увеличению давления, и образуется порочный круг, сопровождающийся прогрессирующей атрофией костной ткани протезного ложа.

По мнению L. Kobes, эту задачу может решить использование шарнирного аттачмена, например шарнира Гербера фирмы Degussa/ Degudent (рис.13). Следующая теория известна под названием «концепция плавающего базиса съемного протеза».

Ее сторонниками предлагается применять интракоронарные аттачмены и литой металлический базис протеза, изготовленный на основе мукостатического оттиска альвеолярного гребня.

Патрица аттачмена, соединенная с базисом съемного протеза, допускает полную посадку внутри матрицы только при

Рис.13. Шарнир Гербера воздействии на протез жевательной нагрузки.

Поэтому в покое слизистая оболочка сохраняет свою анатомическую форму, а аттачмен только частично занимает свое место.

Под действием жевательной нагрузки слизистая оболочка протезного ложа смещается, принимая функциональную форму, а вертикальный ограничитель аттачмена вступает в контакт, противодействуя дальнейшей окклюзионной нагрузке.

Только в этой стадии съемный зубной протез в одинаковой мере опирается на зубы и альвеолярный гребень.

Оппоненты этой теории возражают, что при таком интракоронарном замковом креплении допускается только вертикальное перемещение базиса съемного протеза. В связи с этим аттачмен может производить неблагоприятное консольное силовое воздействие на опорные зубы.

Представитель еще одной научной школы T.Kerschbaum (1986) утверждает: «Биостатическая дилемма различной податливости между опорным зубом и слизистой оболочкой при протезировании концевых дефектов представляется устаревшей, так как клинические исследования показали, что степень податливости слизистой оболочки намного меньше, чем до сих пор считалось.

Оформление базиса протеза и форма альвеолярного гребня, имеют в отношении нагружения опорных зубов большее значение, чем вид крепления». Такой же точки зрения придерживался И. М. Изабакаров (1974), который утверждал, что следует принимать во внимание только величину общей податливости слизистой оболочки протезного ложа.

Так, при округлой форме альвеолярного гребня различия в податливости и физиологической подвижности опорного зуба настолько незначительны, что их можно не учитывать.

Таким образом, не существует единой концепции по применению жестких или полулабильных фиксаторов при концевых дефектах зубных рядов, и каждый врач-практик выбирает наиболее импонирующую философию ортопедического лечения.

Источник