Роспотребнадзор (стенд)

Роспотребнадзор (стенд)

Гельминтозы — Полезная информация

Гельминтозы

Гельминтозы

Этиология, классификация, эпидемиология гельминтов

У человека паразитируют черви 2 типов:

- Nemathelminthes – круглые черви, класс Nematoda;

- Plathelminthes – плоские черви, которые включают в себя класс Cestoidea – ленточных червей, и Trematoda – класс сосальщиков.

В зависимости от путей распространения паразитов и особенностей их биологии гельминты делятся на 3 группы:

- биогельминты;

- геогельминты;

- контактные гельминты.

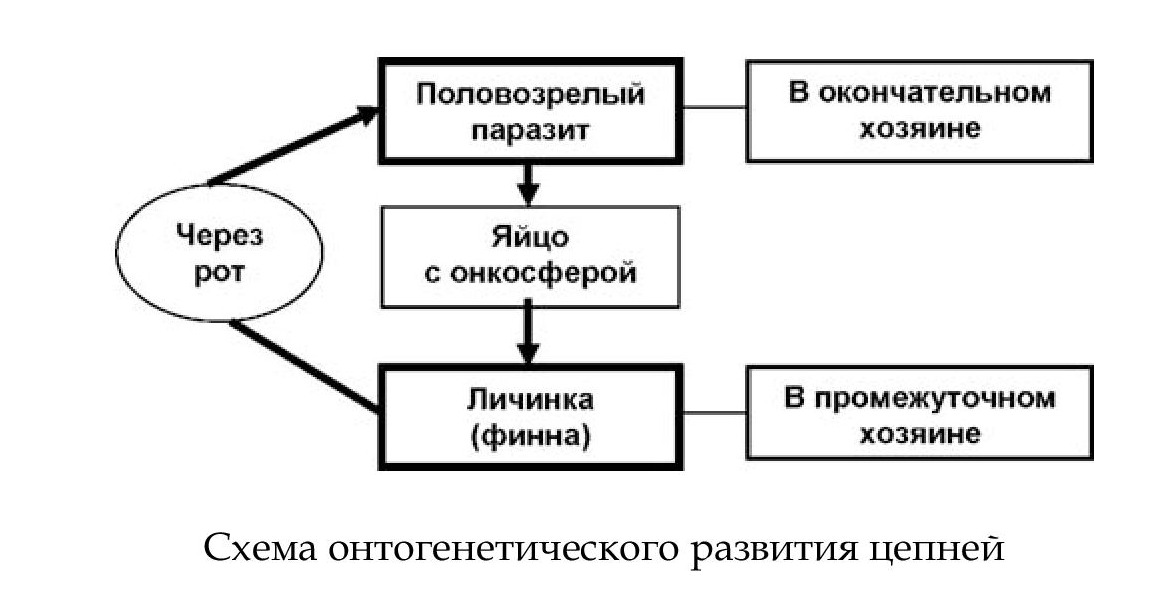

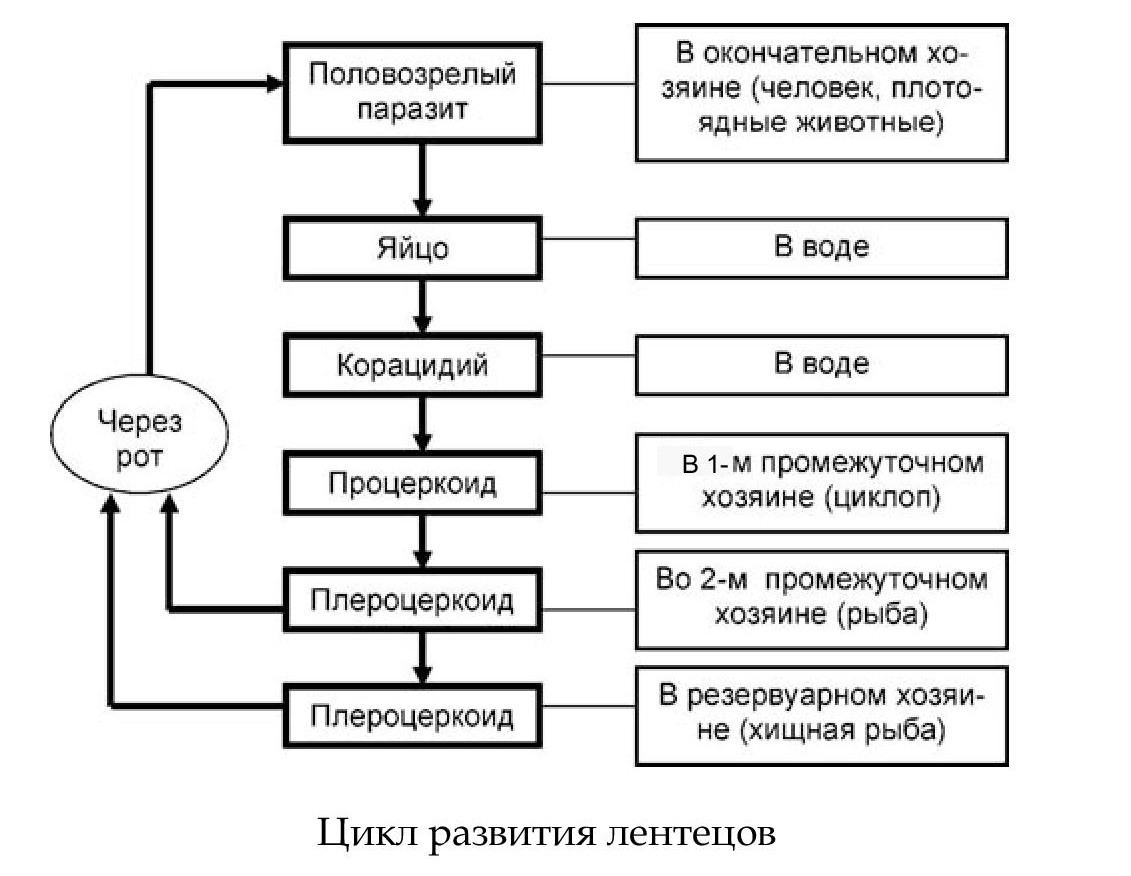

Представителями биогельминтов являются свиной, бычий цепни, эхинококк и другие виды червей класса цестод, трематод и отдельных видов нематод. Эти гельминты развиваются с последовательной сменой одного-двух-трех хозяев; промежуточными хозяевами могут быть рыбы, моллюски, ракообразные, насекомые. Иногда промежуточным хозяином является и человек – носитель личиночных форм однокамерного или многокамерного эхинококка или цистицерков – личинок свиного цепня.

Человек заражается биогельминтозом, употребляя в пищу не прошедшее полноценную термическую обработку мясо – инфицированную финнами бычьего цепня говядину, пораженную финнами свиного цепня свинину, малосоленую и сырую рыбу с личинками описторхиса или широкого лентеца. Личинки некоторых гельминтов могут плавать в воде или же прикрепляться к водорослям – в этом случае заражение происходит во время питья зараженной личинками сырой воды, обработки этой водой овощей, фруктов и посуды, употребления в пищу инфицированных водяных растений.

Геогельминты, к которым относятся власоглав, аскарида, анкилостома, некатор и другие виды нематод, развиваются без промежуточных хозяев. Яйца и личиночные формы этих паразитов попадают в почву с фекалиями зараженного человека, а оттуда в организм нового хозяина при несоблюдении им правил личной гигиены (преимущественно с немытыми руками).

К распространенным гельминтозам, передающимся контактным путем, относятся энтеробиоз (возбудитель – острица) и гименолепидоз (возбудитель – карликовый цепень). Заражение этими болезнями происходит при личном контакте здорового человека с зараженным, пользовании общей посудой, предметами туалета, бельем, а также при вдыхании пыли в помещении, в котором находятся зараженные. В случае энтеробиоза очень часто случается самозаражение.

Гельминты определенного вида паразитируют в определенных органах:

- большинство цестод (свиной, бычий, карликовый цепни) и нематод (анкилостомиды, аскариды, стронгилоиды) – в толстой кишке;

- острицы и власоглавы – в толстой кишке;

- трематоды (описторхис, клонорхис, фасциола) – в печени и желчных путях;

- эхинококковые кисты первично располагаются в печени, а после их разрыва дочерние пузыри можно обнаружить в брыжейке, листках брюшины, селезенке и других органах;

- личинки (цистицерки) свиного цепня из просвета кишки попадают в кровоток и с ним распространяются по организму, оседая в жировой клетчатке, сосудах мышц, камерах глаза, мозге.

В патогенезе гельминтозов принято выделять 2 основные фазы: острую и хроническую.

Острая фаза длится в течение 2–3, а в отдельных, особо тяжелых, случаях и до 8 недель с момента попадания гельминта в организм – инвазии. Клинические проявления данной фазы не зависят от вида возбудителя и обусловлены общей аллергической реакцией на инородный генный материал мигрирующих по организму личинок.

Острая фаза гельминтоза через максимум 2 месяца после инвазии переходит в хроническую. Нарушения и связанные с ними клинические проявления этой фазы напрямую зависят как от локализации возбудителя, так и от его количества и особенностей питания. Гельминты оказывают механическое воздействие на ткани и органы, в которых они расположены, травмируя и сдавливая их. Кроме того, паразиты поглощают питательные вещества организма хозяина, нарушают нейрогуморальную регуляцию и процессы всасывания в кишечнике, вызывая многие расстройства, среди которых анемия и гиповитаминозы. В хронической фазе также продолжается воздействие паразита на иммунитет хозяина – он снижается, в результате чего снижается и резистентность человека к возбудителям вирусных, бактериальных и грибковых инфекций. Некоторые виды гельминтов повышают риск образования раковой опухоли в поражаемых ими органах.

Стоит сказать несколько слов и о феномене иммунологической толерантности, который нередко имеет место при гельминтозах. Клинически этот синдром проявляется отсутствием признаков острой фазы заболевания, легким или даже субклиническим течением фазы хронической.

Клиническая картина гельминтозов

Первые признаки при клинически выраженных формах различных гельминтозов проявляются в разные сроки после инвазии: при аскаридозе – на 2–3 день, основной массе паразитозов – через 14–21 день, при филяриозе – через 6–18 месяцев.

В острой фазе заболевания больные предъявляют жалобы на:

- зудящие рецидивирующие высыпания на коже;

- локальные или генерализованные отеки;

- лихорадку;

- увеличение регионарных лимфатических узлов;

- боли в мышцах и суставах;

- кашель, приступы удушья, боли в грудной клетке;

- боли в животе, тошноту, рвоту, расстройства стула.

Серьезными поражениями, характерными для острой фазы заболевания, являются:

- пневмония;

- аллергический миокардит;

- менингоэнцефалит;

- гепатит;

- нарушения гемостаза.

При обследовании у зараженных может обнаружиться увеличение печени и селезенки – гепатоспленомегалия, в крови – повышенное количество эозинофилов – эозинофилия, дисбаланс разных видов белка – диспротеинемия.

В хронической фазе гельминтозов клинические проявления напрямую зависят от того, в каких органах паразитирует гельминт, от интенсивности инвазии и даже от его размеров. Существует определенный уровень численности каждого вида паразита, при котором возникают те или иные клинические проявления. Паразитирование в кишечнике единичных особей гельминтов будет протекать бессимптомно, но в случае крупных особей (например, лентеца широкого) симптоматика вероятнее всего проявится.

Кишечные гельминтозы проявляются диспепсическим, болевым и астеноневротическим синдромами, которые в большей мере выражены у детей. Аскаридоз в случае массивной инвазии нередко осложняется кишечной непроходимостью, панкреатитом и механической желтухой. Самым ярким симптомом при энтеробиозе является вечерний и ночной перианальный зуд.

Трематодозы печени (фасциолез, описторхоз, клонорхоз) чаще всего вызывают хронический панкреатит, гепатит, холецистохолангит и разного рода неврологические нарушения.

Анкилостомидозы проявляются прежде всего признаками железодефицитной анемии (слабость, утомляемость, бледность), поскольку анкилостомы питаются кровью и, повреждая сосуды, провоцируют хроническое кровотечение из них.

Филяриозы для нашей местности нехарактерны – регистрируемые случаи этого заболевания являются завозными. Для филяриозов характерен аллергический синдром разной степени выраженности, поражение регионарных лимфоузлов.

Шистосомозы являются также завозным гельминтозом. Хроническая форма мочеполового шистосомоза характеризуется явлением терминальной гематурии (появлением в самом конце мочеиспускания капельки крови), а также частыми позывами на мочеиспускание, болью во время него. При кишечном шистосомозе у больных присутствует симптоматика колита (боли по ходу кишечника, вздутие его, нарушения стула, стул с примесью крови).

Тениаринхоз, дифиллоботриоз, гименолепидоз, тениоз и другие кишечные цестодозы часто протекают бессимптомно или малосимптомно (с явлениями диспепсии и болевым синдромом). Нередко зараженные замечают наличие члеников паразита в каловых массах либо, при тениаринхозе, члеников, свободно передвигающихся по поверхности тела. Признаком дифиллоботриоза является В12-дефицитная анемия.

Такие гельминтозы, как альвеококкоз, цистицеркоз, эхинококкоз, могут протекать бессимптомно в течение длительного времени, но нагноение или разрыв даже небольших кист, содержащих паразитов, может привести к анафилактическому шоку, перитониту, плевриту и другим тяжелейшим последствиям. Поражение центральной нервной системы цистицерком проявляется разнообразной неврологической симптоматикой. Для токсокароза характерны легочный (кашель разной степени интенсивности, одышка, приступы удушья) и абдоминальный (боли в животе, тошнота, рвота, вздутие кишечника. расстройства стула) синдромы, расстройства нервной системы, поражение глаз и повышение числа эозинофилов в крови.

В острой фазе гельминтозов на паразитов реагирует кровеносная система, что проявляется следующими изменениями:

- повышением количества эозинофилов в общем анализе крови;

- повышение содержания прямого билирубина, АЛТ и АСТ, щелочной фосфатазы, тимоловой пробы, активности амилазы в биохимическом анализе – характерно для трематодозов.

Диагностика острой фазы гельминтозов, а также заболеваний, вызванных личиночными стадиями (эхинококкоз, альвеококкоз) и тканевыми гельминтами, основывается и на серологических методах: РИФ, РНГА, ИФА и других.

На наличие гельминтов, фрагментов их, личинок и яиц исследуют следующие биологические материалы:

- фекалии;

- кровь;

- мочу;

- содержимое двенадцатиперстной кишки;

- желчь;

- мокроту;

- мышечную ткань;

- ректальную и перианальную слизь.

Исследуемый материал исследуют макроскопически (на определение целых гельминтов или их фрагментов) и микроскопически (на наличие яиц и личиночных форм).

Наиболее частым материалом для исследования являются фекалии. Поскольку гельминты выделяются с калом не в любую стадию своего развития, чтобы увеличить вероятность обнаружить их пациентам, дается рекомендация сдавать кал трижды через 3–4 дня.

Энтеробиоз диагностируется путем обнаружения остриц в материале, взятом с перианальных складок при помощи шпателя, тампона или отпечатка с использованием липкой ленты.

Гельминтов, паразитирующих в печени и желчевыводящих путях, а также в поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке, обнаруживают в дуоденальном содержимом и желчи.

Чтобы диагностировать филяриоз, необходимо исследовать кровь и срезы кожи.

Чтобы уточнить расположение гельминтов, используют:

- УЗИ;

- эндоскопию с эндобиопсией;

- компьютерную томографию.

Лечение острой фазы гельминтозов базируется на десенсибилизирующей и дезинтоксикационной терапии:

- инфузии гемодеза, изотонического раствора глюкозы, физраствора;

- аскорбиновая кислота;

- витамин В6;

- бикарбонат натрия;

- кальция хлорид или глюконат;

- при гипертермии – анальгин, димедрол;

- антигистаминные препараты (Супрастин, Пипольфен);

- при повышенном давлении – Кордиамин.

Вышеуказанные препараты вводятся в основном инфузионно, реже путем инъекций.

В тяжелых случаях (при развитии гепатита, аллергического миокардита) показано назначение гормональных препаратов, в частности Преднизолона. Параллельно с ним пациент должен получать препараты калия.

В случае развития сердечной недостаточности применяют Коргликон и Кокарбоксилазу, при отеках – Фуросемид илиТорасемид.

Основой борьбы с любым гельминтозом является специфическое лечение. Наиболее часто применяются следующие высокоактивные и в тоже время малотоксичные препараты:

- Левамизол (чаще – при аскаридозе);

- Албендазол (трихинеллез, стронгилоидоз, анкилостомидоз, трихоцефалез, аскаридоз и энтеробиоз);

- Мебендазол (трихинеллез, аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез и анкилостомидоз);

- Пирантел (энтеробиоз, аскаридоз);

- Медамин (стронгилоидоз, аскаридоз, энтеробиоз, трихоцефалез и анкилостомидоз);

- Празиквантел (описторхоз, клонорхоз, парагонимоз, шистосомоз, дифиллоботриоз, тениидозы);

- Диэтилкарбамазин (филяриоз).

Кратность приема препарата и его дозировки различны для разных гельминтозов и также зависят от возраста или массы тела больного.

Параллельно с лечебными мероприятиями, указанными выше, проводится симптоматическое лечение, цель которого – устранение симптомов, вызванных патологическим воздействием гельминта на организм зараженного.

Основой первичной профилактики любого вида гельминтозов (т. е. предотвращение заражения) является формирование как у ребенка, так и у взрослого, здорового образа жизни, включающего в себя социальное благополучие семьи, уровень культуры всех ее членов, материальную обеспеченность и т. д. Важный момент в борьбе с гельминтозами – использование в быту только качественной, не зараженной паразитами воды.

Предупредить распространение инфекции от зараженного всем членам семьи можно при использовании индивидуального полотенца, посуды, предметов личной гигиены и других принадлежностей повседневного использования.

В случае наличия в доме домашних животных следует обеспечить за ними правильный уход, включающий в себя их регулярную вакцинацию и дегельминтизацию.

В весенне-летний период не следует забывать о возможности заражения гельминтами путем употребления в пищу грязных овощей, фруктов, ягод, а также через почву и воду. Риск этого значительно падает при соблюдении правил личной гигиены и тщательном мытье плодов перед употреблением.

Важнейшим мероприятием профилактики является достаточная термическая обработка мясных и рыбных продуктов. Не следует употреблять в пищу сырую рыбу (например, суши).

Профилактику гельминтозов можно проводить путем использования медикаментов. Показания:

- регулярный контакт с домашними животными;

- нахождение детей в детских коллективах;

- контакт с землей;

- увлечение рыбалкой или охотой;

- частые поездки в экзотические страны.

Медикаментозную профилактику требуется проходить всей семьей 2 раза в год (например, весной и осенью). Наиболее часто с этой целью используется препарат Албендазол, который назначается по схеме: детям старше 2 лет и взрослым 400 мг (1 таблетка или 10 мл суспензии) препарата 1 раз в день после еды в течение 3 дней.

Источник

Общая паразитология

Общая паразитология

Систематика и латинская терминология

Общая паразитология

Паразитология — комплексная биологическая наука, всесторонне изучающая явление паразитизма. Паразитизм — форма межвидовых отношений, при которых один вид (популяция) использует другой в качестве источника питания и среды обитания, нанося ему вред, но не уничтожая его, и возлагая на него частично, или полностью, функцию регуляции взаимоотношений с ок ружающей (внешней) средой.

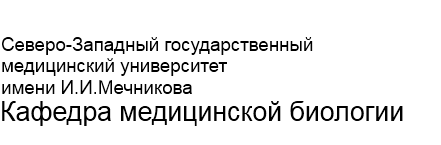

Паразитология, в значительной степени, является экологической дисциплиной, так как предметом ее изучения служат взаимоотношения между паразитом и хозяином, их взаимовлияния и зависимости от факторов внешней среды. Основатель экологи ческой паразитологии — В. А. Догель. Однако паразитология отличается от экологии свободноживущих организмов, так как для паразита выделяется среда I порядка — организм хозяина и среда II порядка — внешняя среда.

Паразитические организмы играют большую роль в биосфере. Человек, животные и растения заселяются паразитами, которые, обладая различными биологическими связями с внешней средой и средой организма хозяина, образуют сложные паразитарные системы. Паразитарная система — это две или более популяций, взаимодействующих между собой в биоценозе. Особи одной популяции являются хозяевами, особи других-паразитами. Паразитарные системы бывают:

— двойные — включает паразита и хозяина (аскаридоз, энтеробиоз и др.);

— тройные — включает паразита, переносчика и хозяина (малярия);

— множественные — включает паразита, переносчика и не сколько видов хозяев (лейшманиоз).

Паразитарные системы — это устойчивые саморегулирующиеся структуры. Под действием факторов среды численность сочленов паразитарных систем (хозяев, переносчиков и самих паразитов) может колебаться в широких пределах, однако благодаря механизмам саморегуляции такие колебания, как правило, не приводят к разрушению самих систем.

Эволюция паразитизма

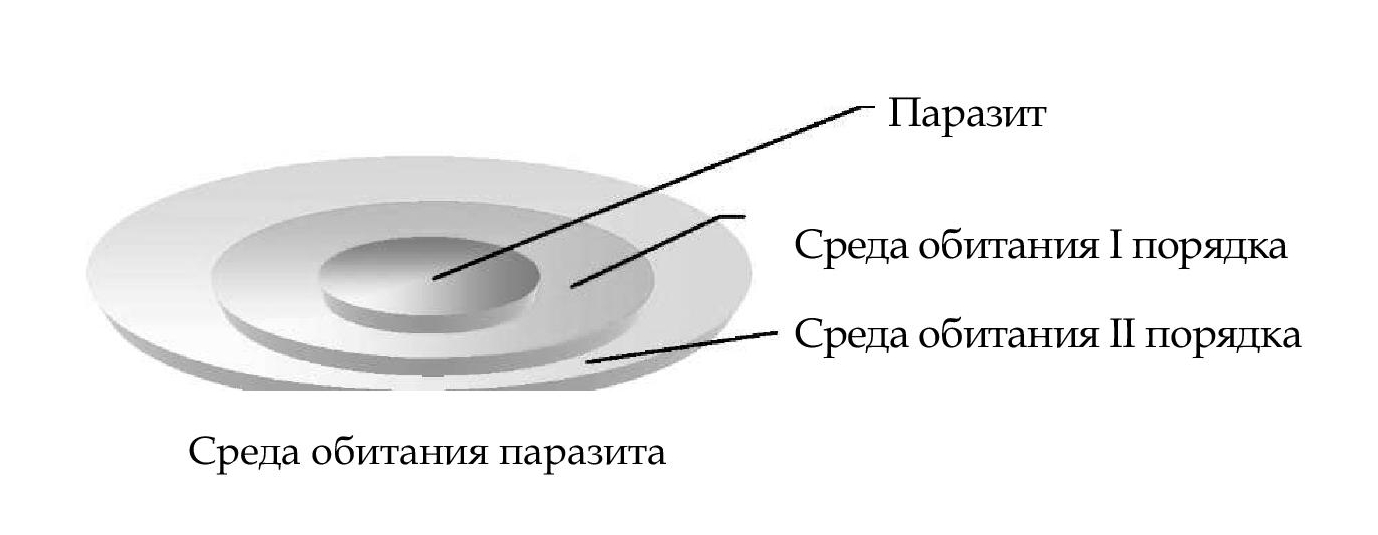

Паразитизм, как явление, возник на том этапе развития орга-нического мира, когда на Земле появились достаточно разнообразные живые организмы, отличающиеся размерами тела и образом питания. С появлением разнообразных форм жизни возникли первые биоценозы. Укрепление и расширение экологических связей в биоценозах привели к возникновению симбиозов. Симбиозом является любая форма совместного существования особей разных видов. Паразитизм эволюционно возник в процессе расширения и укрепления пищевых и пространственных связей симбионтов (см. табл.).

Симбиоз — любое совместное существование особей разных видов.

Воздействие паразита на организм хозяина:

— механическое повреждение органов и тканей;

— поглощение и нарушение всасывания питательных, минеральных веществ и витаминов;

— нарушение обмена веществ;

— токсическое действие;

— иммунодепрессивное действие;

— изменение поведения хозяина.

Хозяин отвечает на внедрение паразита различными реакциями, которые проявляются на клеточном, тканевом и организмен- ном уровнях. Между паразитом и хозяином устанавливаются особые взаимоотношения (система: паразит-хозяин), при которых паразит, благодаря различным адаптациям, длительное время использует хозяина, не убивая его.

Классификация паразитов

Формы паразитизма по особенностям:

облигатный — организм, в жизненном цикле которого стадия паразитирования обязательна (сосальщики, вши и др.);

факультативный — организм, который может жить и питаться свободно во внешней среде, но вступая в контакт с восприимчивым организмом, может переходить к паразитизму (амебы группы Umax, конская пиявка); ложный — свободноживущий организм, при случайном проникновении в организм другого вида может некоторое время сохранять жизнеспособность (личинки сырной мухи в кишечнике человека).

Продолжительность контакта с хозяино:

постоянный (стационарный) — паразит, весь жизненный цикл которого связан с организмом хозяев (вши); временный — организм, который вступает в паразитарные отношения с хозяином только на время питания (иксодовые клещи, блохи, комары).

Видовая специализация:

паразитов: эвриксенный (греч. eurys — широкий; xenon — хозяин) — па-разит, который имеет широкий круг хозяев (трихинелла, комары, иксодовые клещи);

стеноксенный (греч. stenos — узтш) — паразит преимущест-венно одного вида хозяев, но способный паразитировать и на некоторых других видах (крысиная блоха); моноксенный (греч. monos — один) — паразит, который имеет хозяев только одного вида (аскарида человеческая, криво- головка, острица, вошь человеческая головная и др.).

Медицинское значение:

переносчики — кровососущие членистоногие, передающие возбудителей заболеваний (инфекционных и инвазионных) от одного организма к другому (комары, иксодовые клещи, москиты, блохи и др.); возбудители — паразиты, которые вызывают инвазионные заболевания (лейшмании, трипаносомы, гельминты), инфестации (чесоточный клещ, вши, личинки вольфартовой мухи).

Локализация:

эктопаразит — организм, который паразитирует на по-кровах тела хозяина (комары, вши, иксодовые клещи и др.);

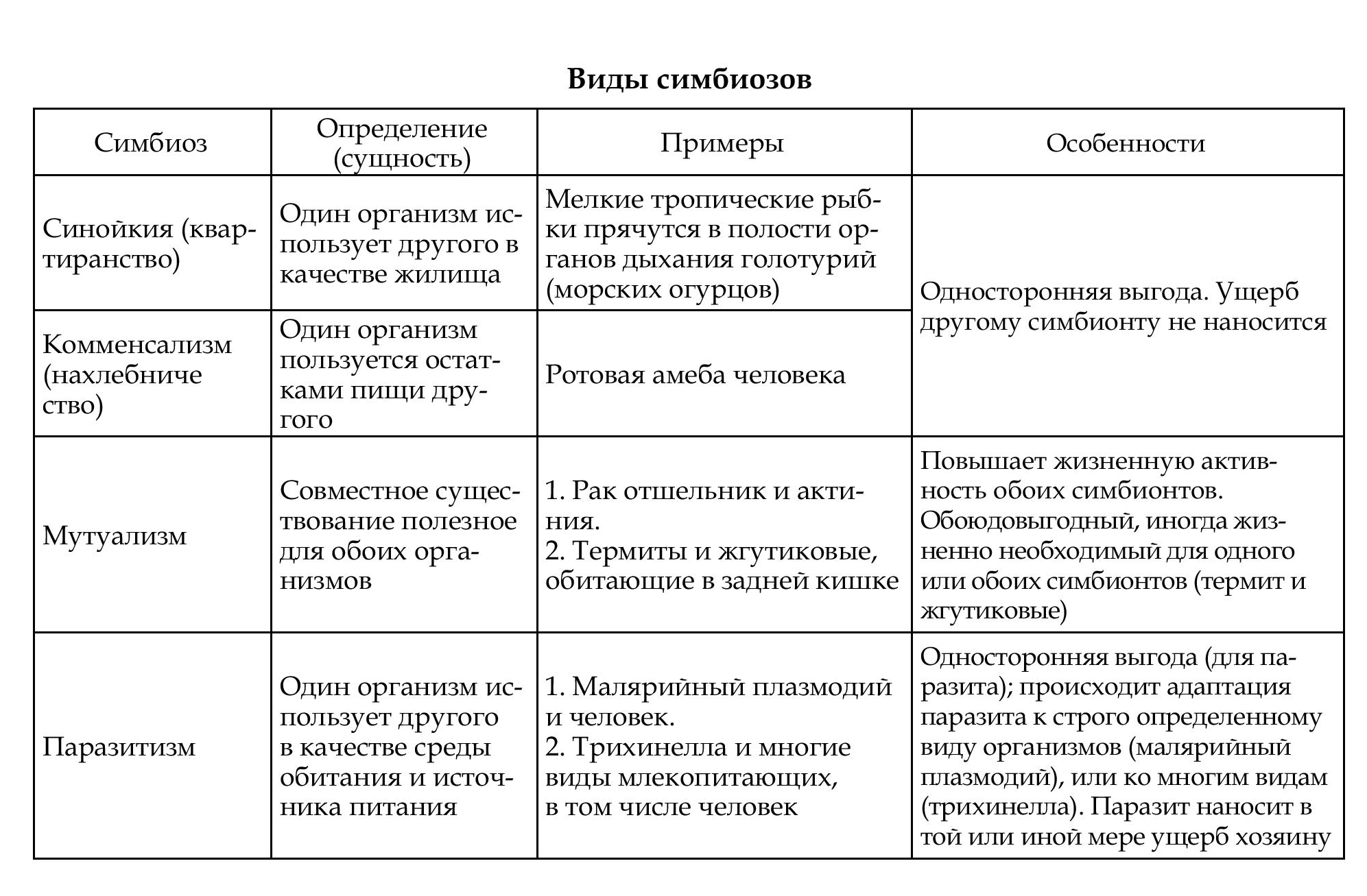

эндопаразит — организм, который паразитирует внутри организма хозяина (схема).

В зависимости от того, кто болеет и является источником возбу-дителя болезни, паразитарные заболевания делятся следующим образом:

— антропонозы — заболевания, в цикле развития возбудителей которых человек является обязательным звеном (малярия, лямблиоз, амебиаз, энтеробиоз, филяриоз и др.);

— зоонозы — болезни, поражающие животных и человека. Ис-точником заражения в основном являются животные, а человек — как правило, тупиковое звено в развитии паразита (трихинеллез, токсоплазмоз, эхинококкоз и др.).

Классификация паразитарных болезней в соответствии с систематическим положением паразитов

Протозоозы — паразитарные болезни, возбудители которых от-носятся к типу Простейшие (амебиаз, лейшманиоз, токсоплазмоз).

Гельминтозы — паразитарные болезни, возбудители которых относятся к типам Плоские и Круглые черви.

Гельминтозы человека

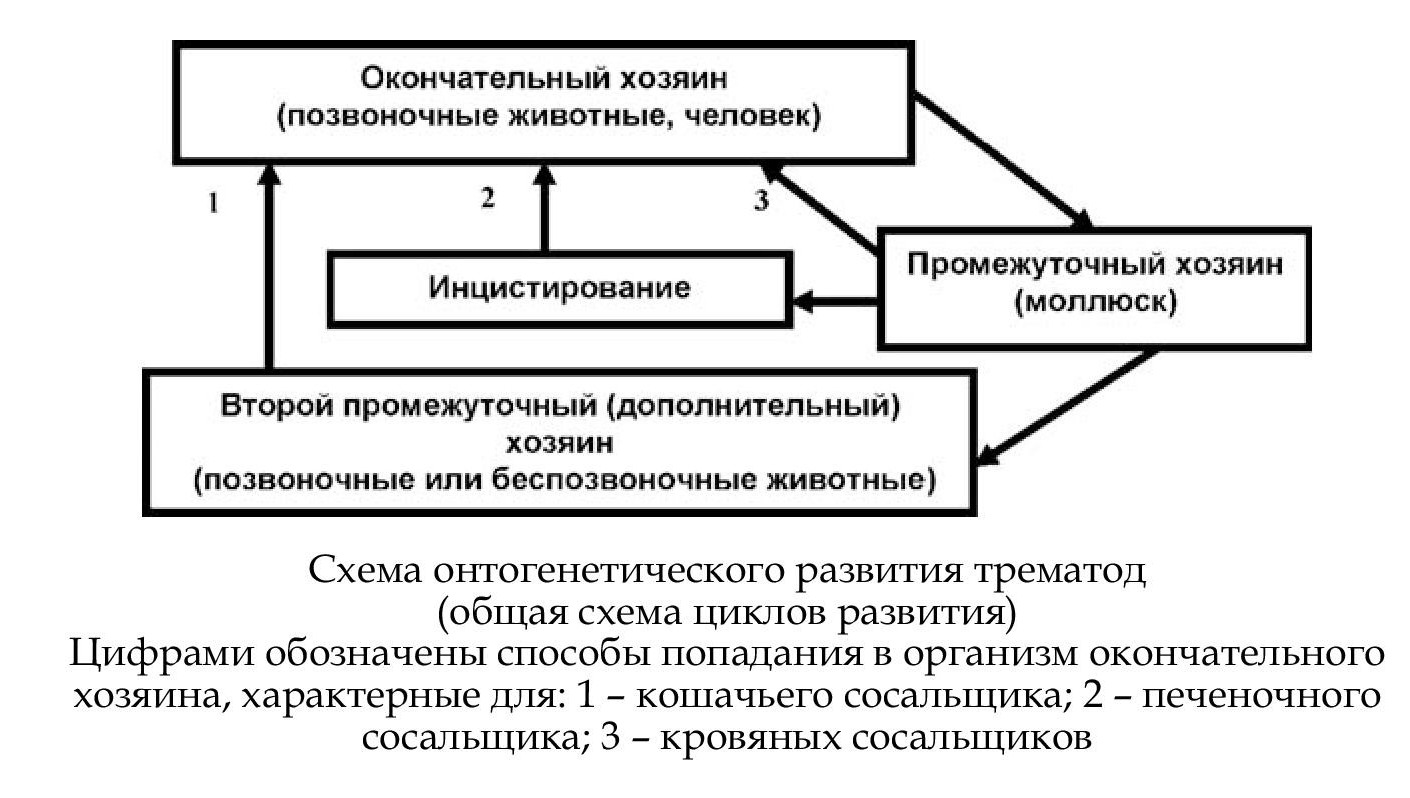

Трематодозы — возбудители относятся к классу Сосальщики.

Цестодозы — возбудители относятся к классу Ленточные Черви.

Нематодозы — возбудители относятся к классу Собственно Круглые Черви.

По биологическим особенностям циклов развития среди гельминтов выделяются группы геогельминтов и биогельминтов. По особенностям передачи инвазии выделяют контактно-передавае- мых гельминтов.

Геогельминты — такие гельминты, развитие личиночных стадий которых происходит во внешней среде. Промежуточный хозяин отсутствует (аскарида, власоглав, кривоголовки).

Биогельминты — такие гельминты, в жизненном цикле которых происходит смена хозяев (сосальщики, вооруженный и невооруженный цепни, лентец, ришта) или развитие всех стадий происходит в одном организме без выхода во внешнюю среду (трихинелла, карликовый цепень).

Контактно-передаваемые (контагиозные) гельминты — особая группа гельминтов, инвазионная стадия которых может попадать в организм человека непосредственно при контакте с больным (карликовый цепень, острица). При контактно-передаваемых гельминтозах возможна аутореинвазия.

Инфестации — паразитарные болезни, возбудители которых относятся к типу Членистоногие (чесотка, педикулез, демодекоз и др.).

Инвазионная стадия — стадия развития паразита, внедрение которой в организм хозяина способно вызвать заболевание.

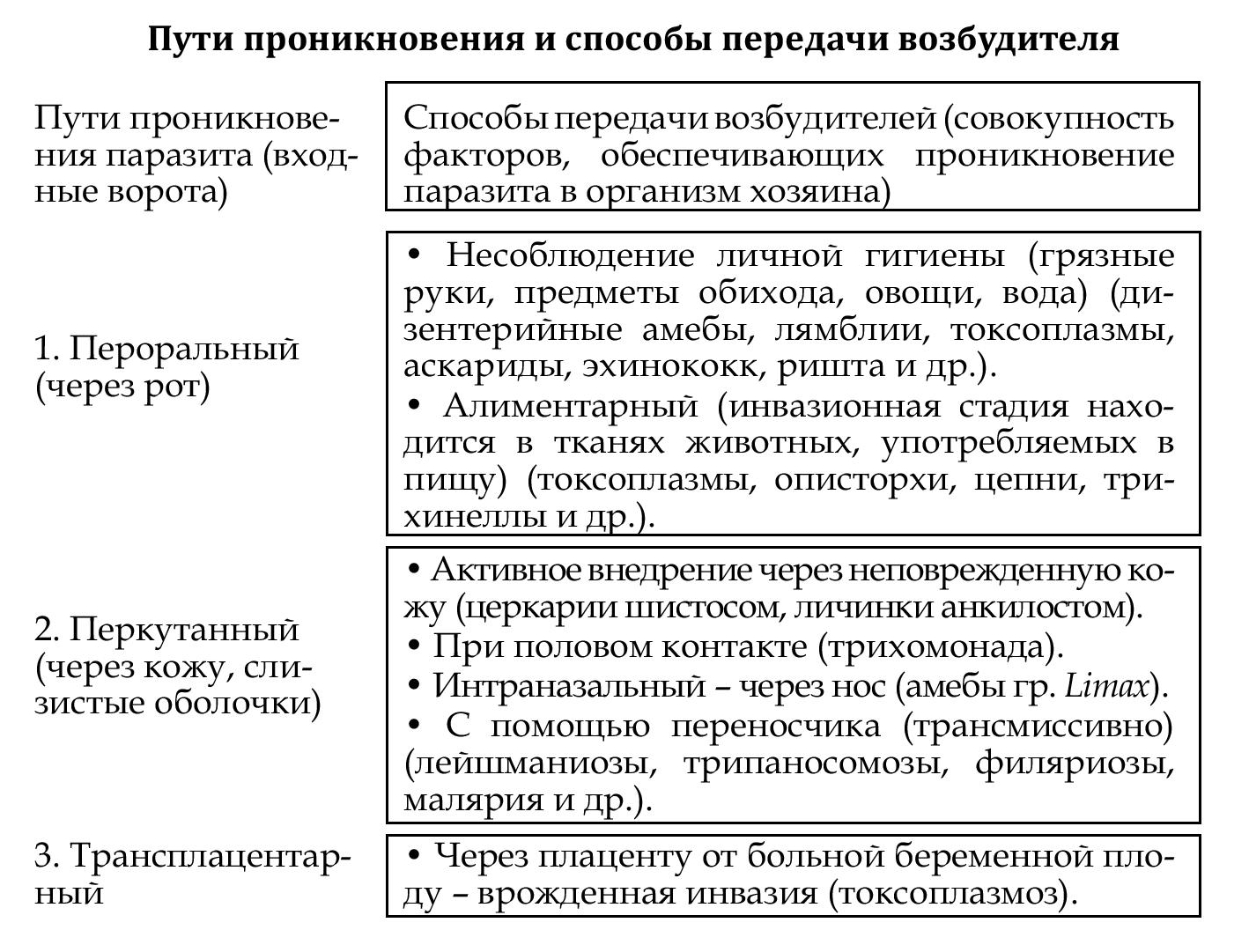

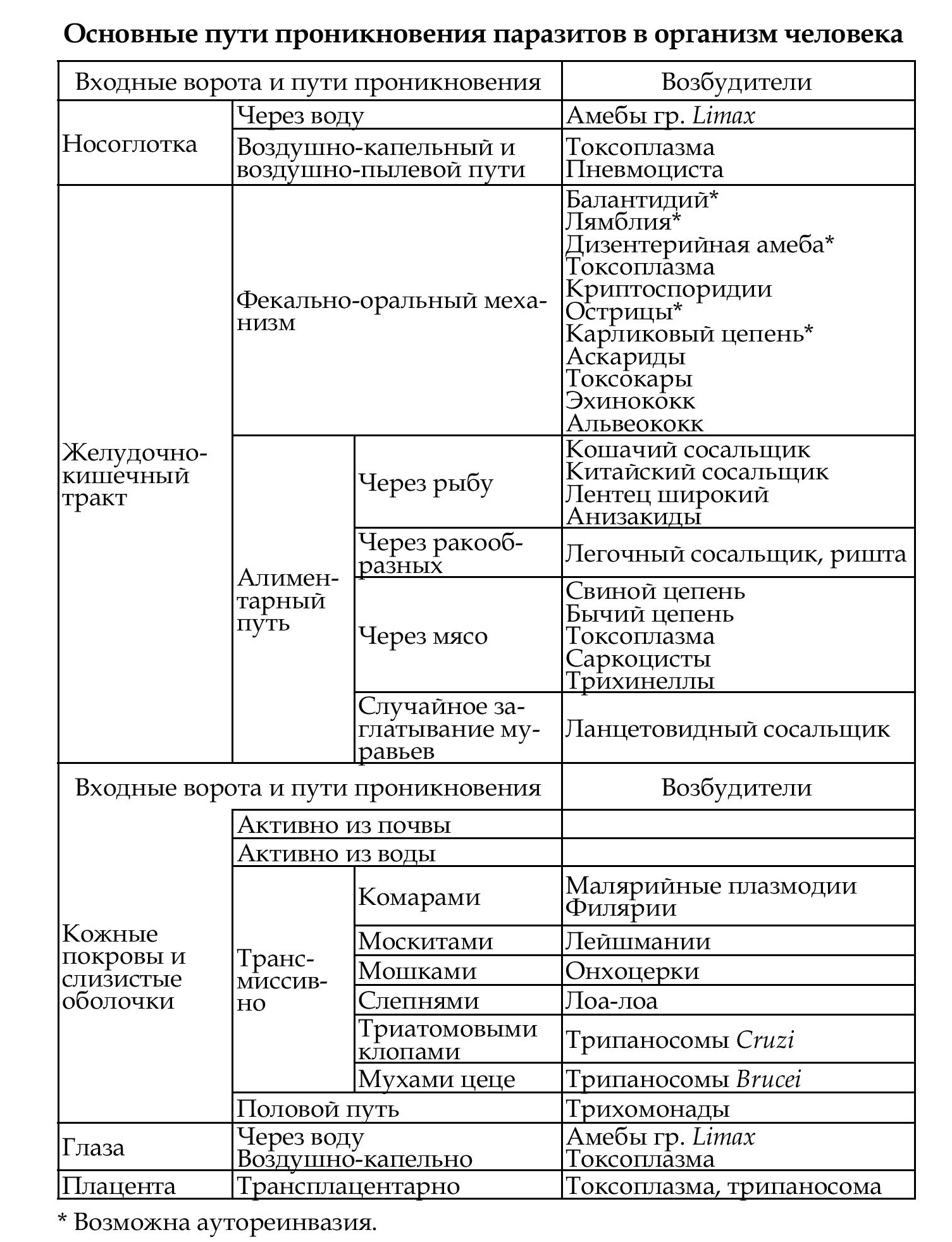

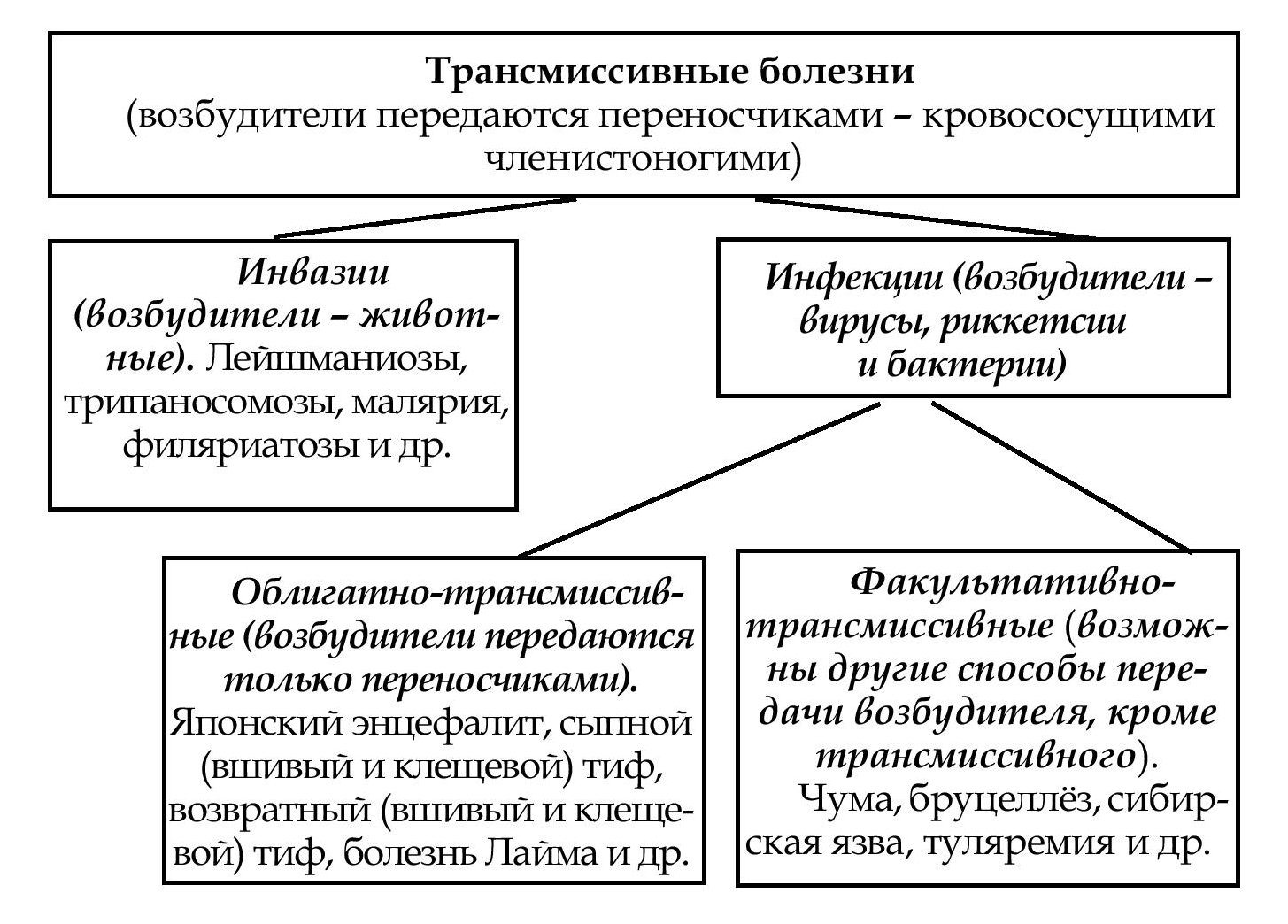

Варианты трансмиссивной передачи возбудителей переносчиками

Инокуляция (от лат. inoculatio — прививка) — введение возбудителя болезни переносчиком в ранку с помощью ротового аппарата.

• Специфическая — переносчик специфический (передача возбудителей малярии комарами рода Anopheles, чумы — блохами, клещевого энцефалита — иксодовыми клещами).

• Неспецифическая (механическая) — переносчик неспецифический (передача возбудителей сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза осенней жигалкой, слепнями и др.).

Контаминация (от лат. contaminatio — загрязнение) — возбудитель наносится переносчиком на покровы тела, а затем через микротравмы проникает в организм хозяина (передача вшами возбудителей сыпного и возвратного тифов).

Классификация переносчиков

Переносчик — кровососущие членистоногие, передающие возбудителей болезней от одного организма к другому.

• Специфический — переносчик, в организме которого возбудитель проходит определенные стадии развития или размножается (комары рода Anopheles для малярийного плазмодия, москиты для лейшманий, мухи цеце и поцелуйные клопы для трипаносом определенных видов, иксодовые клещи для вируса клещевого энцефалита, блохи для бактерий чумы).

• Неспецифический — переносчик, выполняющий функцию механического переноса возбудителя болезни без развития и размножения последнего (слепни, осенние жигалки и иксодовые клещи для возбудителей туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы).

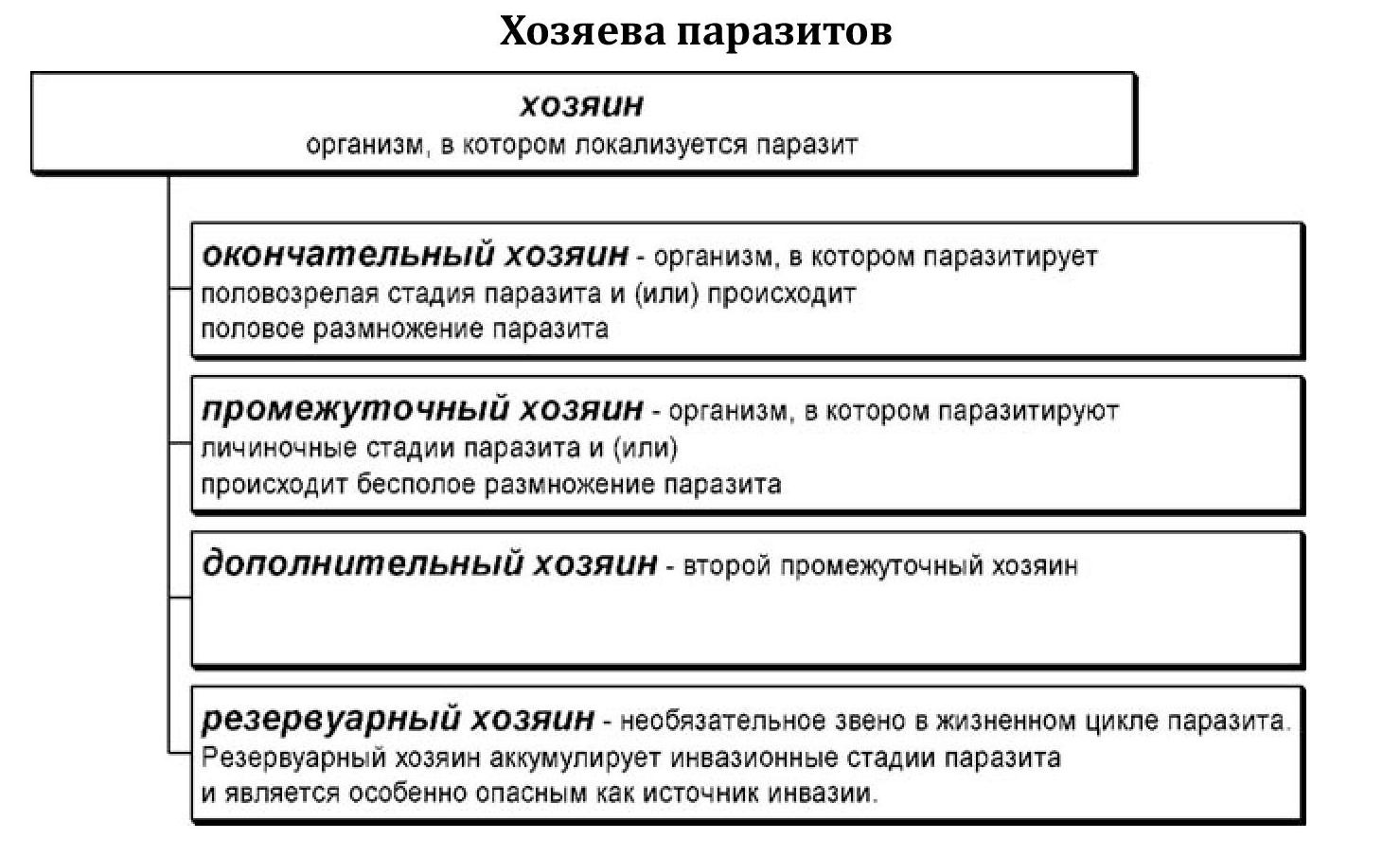

Пример: в жизненном цикле лентеца широкого:

— окончательный хозяин (плотоядные животные и человек);

— промежуточный хозяин (низшие ракообразные);

— дополнительный хозяин (пресноводные рыбы, питающиеся зоопланктоном);

— резервуарный хозяин (хищные рыбы).

Хозяин-прокормитель (для эктопаразитов) — организм, который служит только для питания паразита (может стать резервуаром возбудителя болезни в очаге и источником возбудителя). Например, лось является хозяином-прокормителем для иксодовых клещей.

Учение академика Е. Н. Павловского о природной очаговости болезней человека

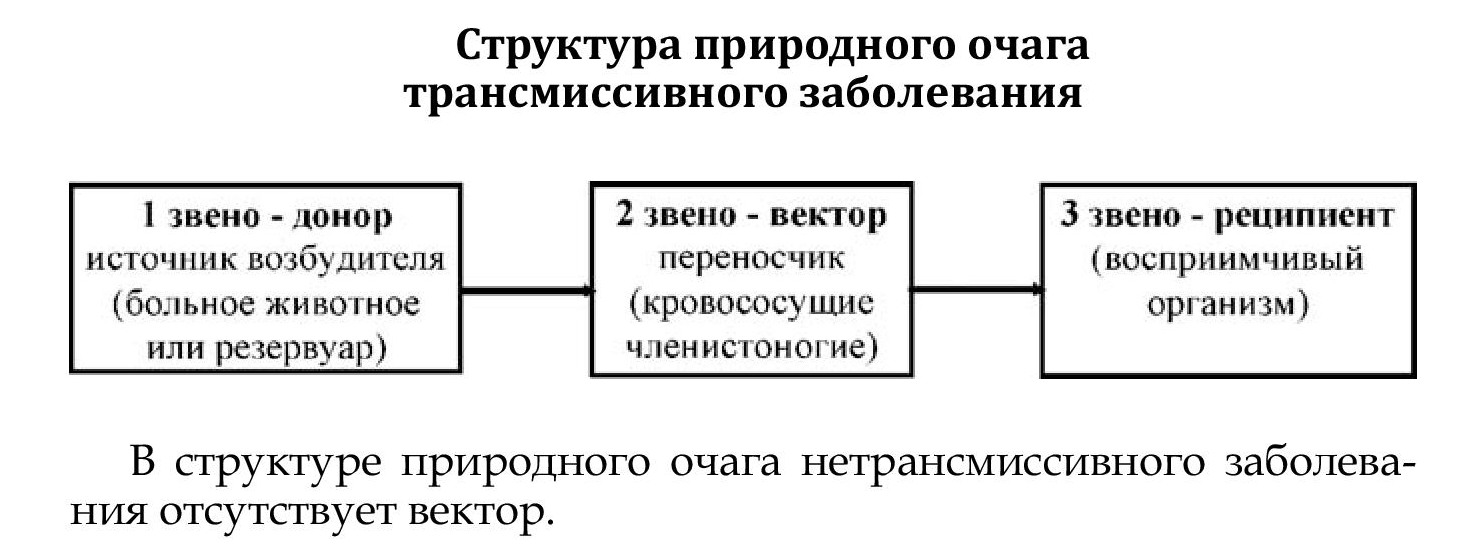

Суть учения состоит в том, что в природных биогеоценозах независимо от человека происходит циркуляция возбудителей болезней. Такие болезни получили название природно-очаго- вых. Природно-очаговые болезни существуют в определенных биогеоценозах, их возбудители циркулируют среди диких животных. Люди, попадающие в эти биогеоценозы, могут подвергаться заражению. Циркуляция возбудителей природно-очаго- вых болезней может происходить как с участием переносчиков (природно-очаговые трансмиссивные болезни), так и без участия переносчиков (природно-очаговые нетрансмиссивные болезни).

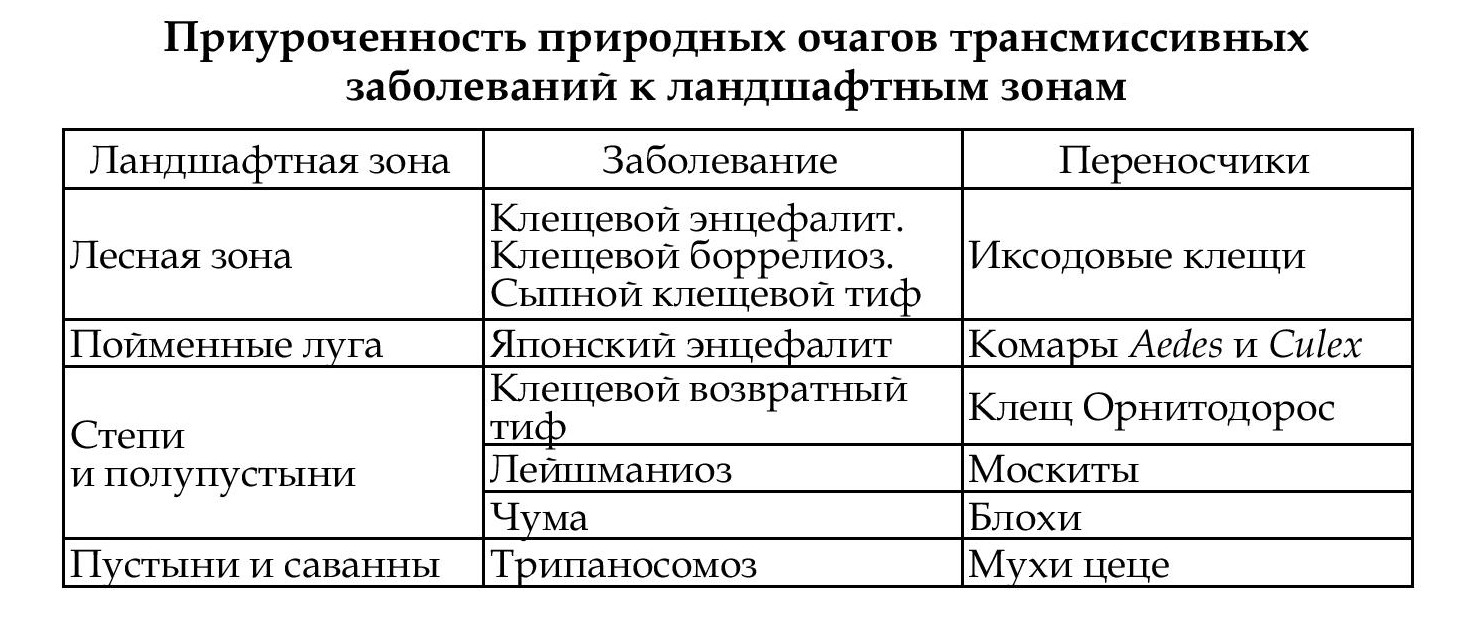

К природно-очаговым трансмиссивным болезням относятся: трипаносомозы, некоторые формы лейшманиоза, таежный энцефалит, японский энцефалит, болезнь Лайма, чума, туляремия, клещевые возвратный и сыпной тифы.

К природно-очаговым нетрансмиссивным болезням относятся: токсоплазмоз, трихинеллез, дифиллоботриоз, эхинококкоз, альвеококкоз, описторхоз, парагонимоз, шистосомозы. В природных очагах нетрансмиссивных заболеваний циркуляция возбудителей между хозяевами осуществляется без участия переносчиков через факторы среды.

Природный очаг — это участок биогеоценоза, на котором циркуляция возбудителя происходит среди диких животных независимо от человека.

В структуре природного очага нетрансмиссивного заболевания отсутствует вектор.

Классификация природных очагов По количеству хозяев:

— моногостальный — резервуаром является один вид животных. Формируется в тех случаях, если возбудитель адаптирован только к одному виду хозяев или на определенной территории не обитают другие виды животных, которые могут быть хозяевами паразита (природный очаг африканского трипаносомоза, резервуар — антилопы);

— полигостальный — резервуаром являются несколько видов животных (природный очаг клещевого энцефалита, резервуары — птицы, млекопитающие).

По количеству переносчиков:

— моновекторный — возбудители передаются только одним видом переносчиков. Определяется видовым составом переносчиков в конкретном биоценозе (в определенном очаге таежного энцефалита обитает только один вид иксодовых клещей);

— поливекторный — возбудители передаются различными видами переносчиков (природный очаг туляремии — переносчики: различные виды комаров, слепней, иксодовых клещей).

По характеру освоения ландшафта (уровню антропопрессии):

— антропургический — циркуляция возбудителя происходит среди домашних и диких животных. Возникает при освоении человеком территории природного очага (такой характер могут приобретать очаги японского энцефалита, кожного лейшманио- за, клещевого возвратного тифа, трипаносомоза и др.);

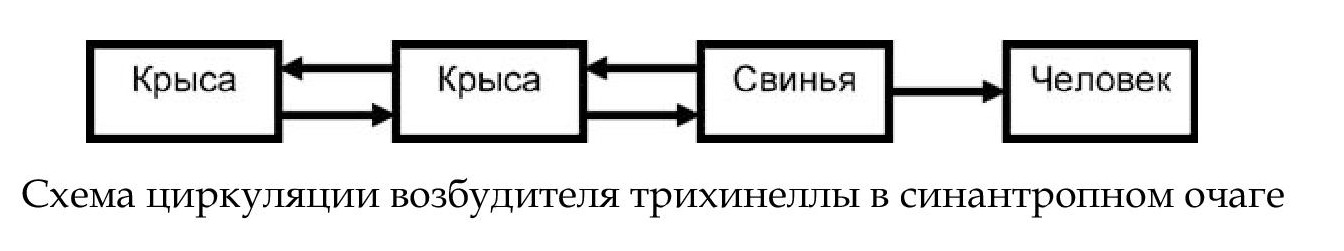

— синантропный — циркуляция возбудителя происходит среди синантропных и домашних животных (очаги трихинеллеза, ток- соплазмоза и др.).

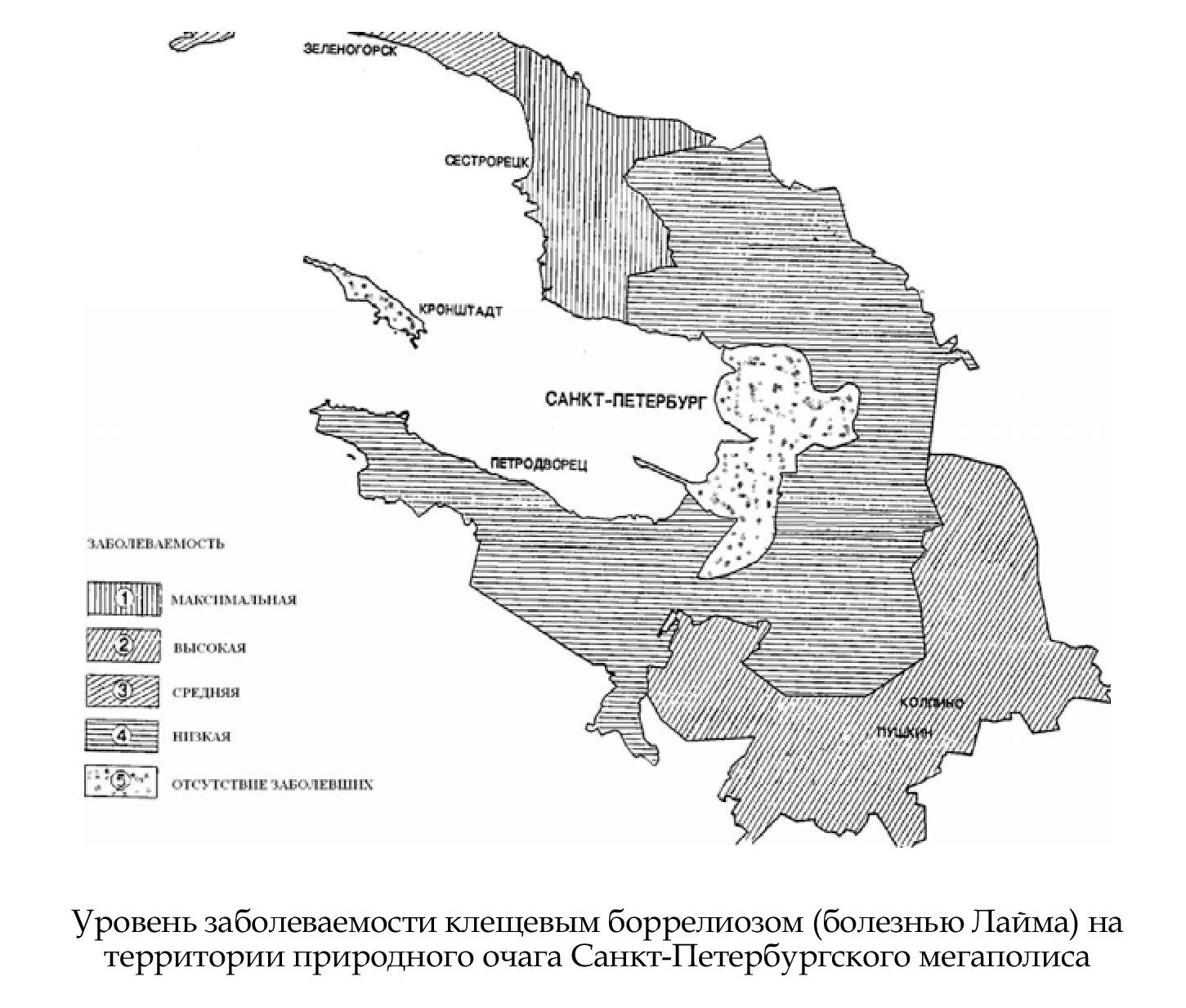

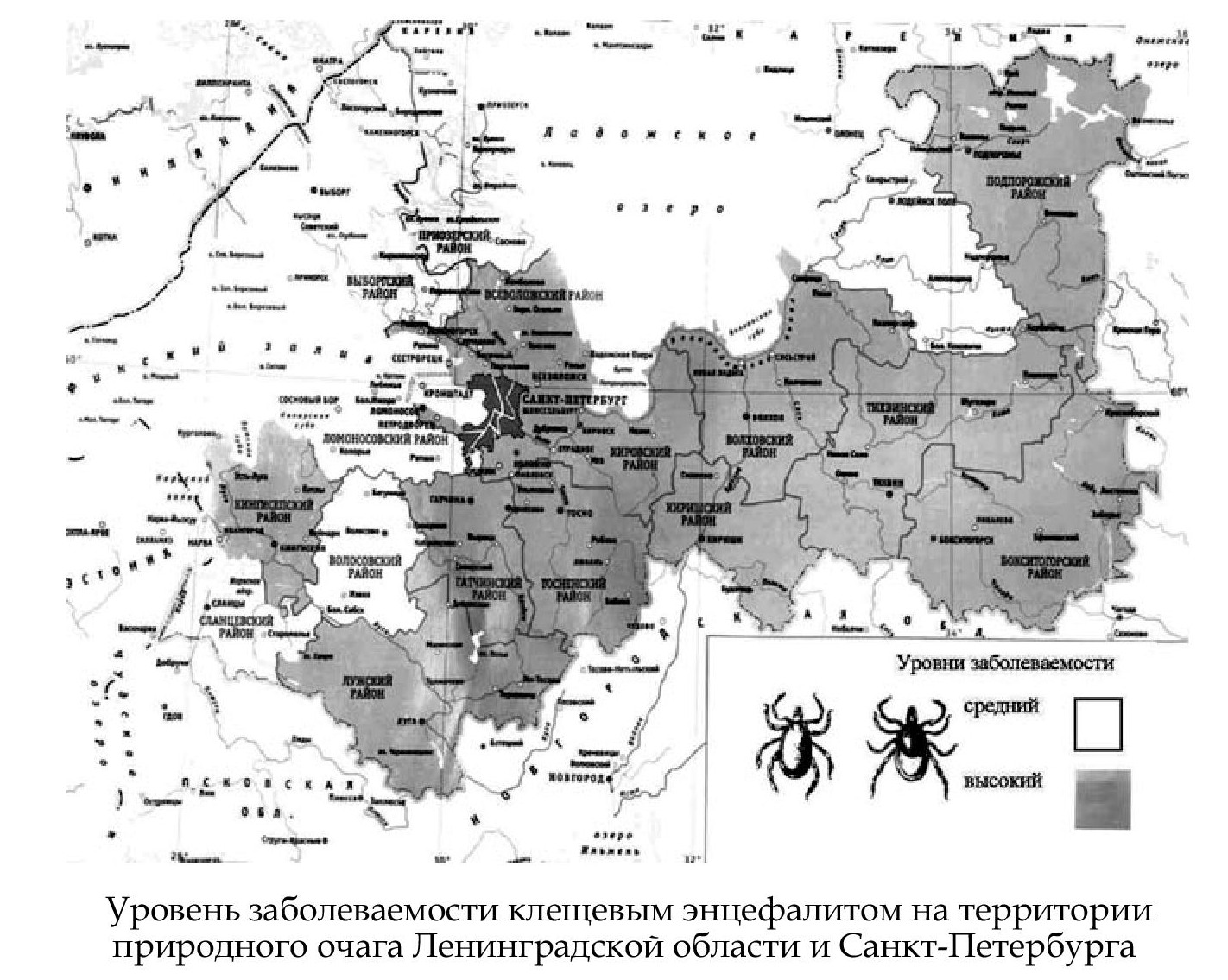

Природно-очаговые болезни характерны преимущественно для диких животных. Однако антропопрессия и урбанизация создают условия для распространения возбудителей этих заболеваний среди синантропных животных и людей. Так возникают ант- ропургические, а затем и синантропные очаги болезней, которые могут представлять значительную эпидемическую опасность. Санкт-Петербургский мегаполис имеет в своей черте многочисленные лесопокрытые площади природно-антропогенного происхождения (скверы, сады, лесопарки и др.). Значительная часть этих территорий заселена иксодовыми клещами, среди которых доминирует таежный клещ. Ежегодно сотни горожан подвергаются нападению клещей и рискуют заразиться опасными транс-миссивными заболеваниями, природные очаги которых находятся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

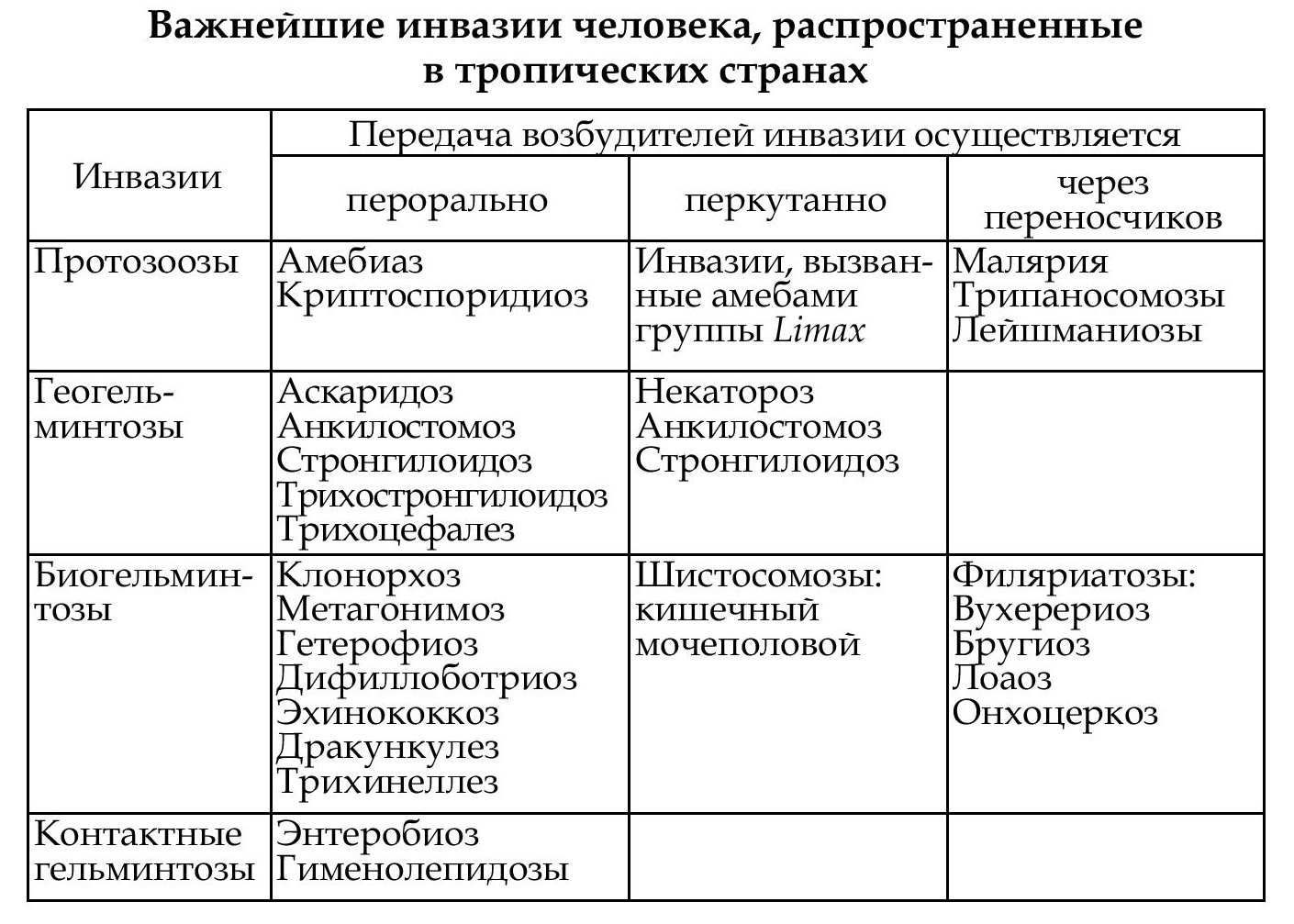

Убиквитарные и тропические инвазии

Инвазии, повсеместно встречающиеся с одинаковой частотой, распространение которых не зависит от климатических условий, называются убиквитарными (например, энтеробиоз). Однако распространение многих паразитарных болезней зависит от природных условий. По мере продвижения с севера на юг число инвазий увеличивается, достигая максимума в тропической зоне. Это связано с экологическими особенностями самих возбудителей, видовым разнообразием и активностью переносчиков, состоянием организма хозяина и условиями окружающей среды. Важной особенностью паразитарных болезней является территориальная приуроченность их к определенным географическим ландшафтам. Эти связи отражает предложенное Е. Н. Павловским понятие ландшафтная паразитология (см. табл.).

Ландшафты, характерные для зоны тропического климата, наиболее благоприятны для развития паразитарных инвазий, поэтому паразитофауна тропической зоны наиболее многочисленна и разнообразна. Многие виды паразитических простейших, гельминтов и членистоногих характерны только для этой зоны и почти не встречаются за ее пределами (см. табл.).

Циклы развития паразитов

Цикл развития паразитов (онтогенетическое развитие) представляет собой последовательные стадии развития паразита и пути передачи его от одного хозяина к другому. Внимательное изучение и осмысление циклов развития гельминтов позволит без механического зазубривания для каждого гельминтоза определить пути проникновения возбудителя в организм хозяина, инвазионные стадии паразитов для хозяина и логически обосновать биологические основы профилактики гельминтозов путем прерывания циклов развития на уязвимом этапе.

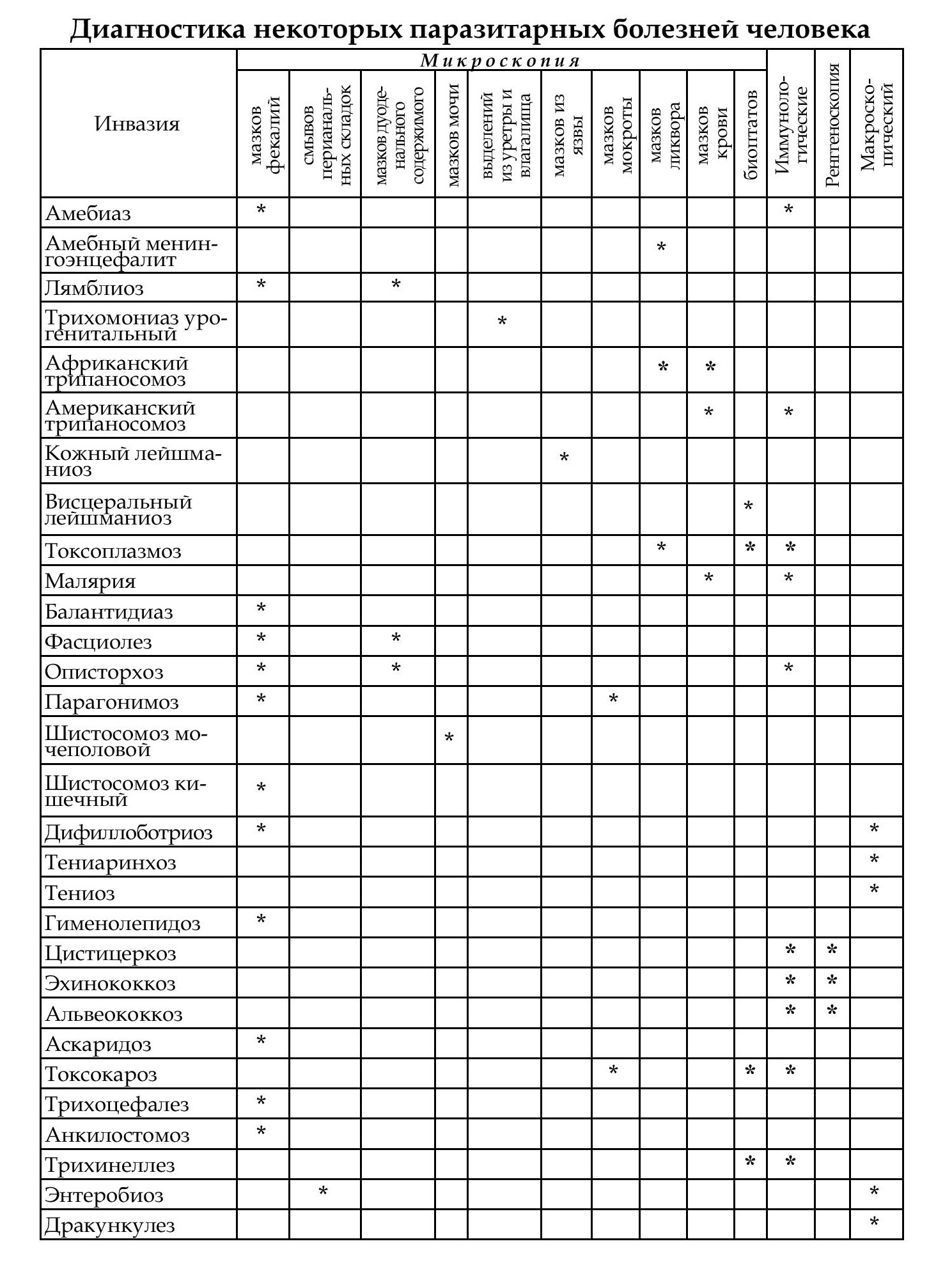

Диагностика развития паразитарных болезней

В основе паразитологической диагностики лежат лабораторные методы исследования, которые заключаются в обнаружении паразитов или следов их пребывания в организме хозяина. Методы лабораторной диагностики инвазий можно разделить на несколько групп.

• Макроскопические основаны на обнаружении на теле или в выделениях больных достаточно крупных паразитов или их фрагментов, видимых невооруженным глазом. Особенность метода заключается в том, что он может применяться для самообс- ледования самим больным. Таким образом можно поставить диагноз педикулеза, некоторых цестодозов, дракункулеза.

• Микроскопические основаны на микроскопировании различных биологических сред. Суть метода заключается в том, что паразиты различных видов имеют характерные морфологические особенности и определенную локализацию в организме человека. Для диагностики исследуют окрашенные мазки фекалий, мокроты, спинномозговой жидкости (ликвора), крови и др. При локализации паразитов в плотных тканях проводят микроскопическое исследование биопсийного материала (биоптатов или пун- ктатов). Для биопсии иссекают небольшой участок живой ткани и готовят из него постоянный или временный микропрепарат.

• Иммунологические (серологические) основаны на том, что антигены паразита вызывают иммунный ответ организма хозяина. При этом в сыворотке крови хозяина появляются антитела, которые обнаруживаются с помощью специальных иммунных реакций.

• Инструментальные основаны на обнаружении паразитов и патологических изменений с помощью технических средств (рен-тгеноскопия, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование, фиброгастродуоденоскопия и др.).

Экологические основы профилактики инвазий

Профилактика паразитарных болезней — комплекс мероприятий, направленных на предупреждение инвазирования человека. Проводится с учетом биологических и экологических особенностей паразита. Направлена на определение уязвимого звена в цикле развития паразита и прерывание цикла.

Девастация (лат. devastatio — истребление, опустошение) — комплекс мероприятий, направленных на уничтожение паразитов на всех стадиях развития. Термин ввел К. И. Скрябин в 1944 году. Конечной целью девастации является уничтожение паразита как биологического вида и полное освобождение определенной территории от данного паразита. Например, полное уничтожение пресноводных моллюсков — специфических хозяев сосальщиков, приведет к исчезновению и самих сосальщиков. Различают полную (тотальную) и частичную (парциальную) девастацию. Тотальная девастация — это полная ликвидация отдельных видов паразитов. Примером тотальной девастации можно считать полную ликвидацию возбудителя дракункулеза в Узбекистане.

В настоящее время в связи с развитием экологического направления в паразитологии более перспективным является парциальная девастация, создание так называемых коридоров сдерживания. Коридор сдерживания — это такой диапазон уровней численностей паразитов, который сводит к минимуму риск заражения человека. Примером парциальной девастации можно считать резкое снижение заболеваемости гельминтозами в развитых странах.

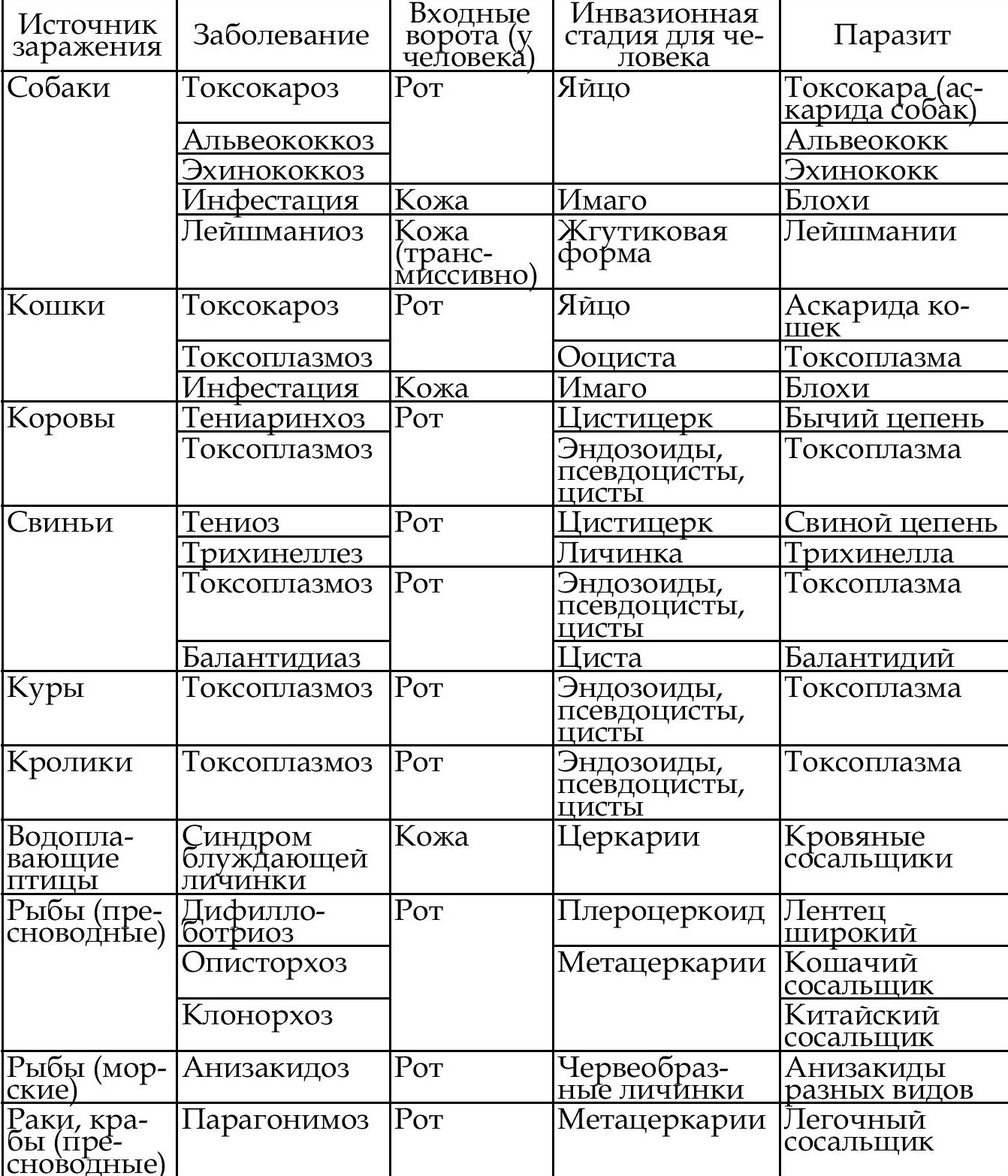

Животные — источники инвазий человека

Некоторые домашние, сельскохозяйственные и промысловые жи-вотные могут представлять опасность как источники заражения человека паразитарными болезнями. Инвазия может происходить либо при непосредственном контакте с животными или продуктами их жиз-недеятельности, либо при участии переносчиков, а также при употреб-лении в пишу недостаточно обработанного мяса этих животных.

Систематика и латинская терминология

ТИП — Protozoa (Простейшие)

КЛАСС — Sarcodina (Саркодовые)

ОТРЯД — Amoebina (Амебы)

Вид: Entamoeba histolytica (Дизентерийная амеба)

Сборная группа амеб — Птах КЛАСС — Flagellata (Жгутиковые)

ОТРЯД — Protomonadina (Первичномонадные)

РОД — Trypanosoma Виды: Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei Подвиды: Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense РОД — Leishmania Виды: Leishmania donovani Leishmania brasiliensis Leishmania tropica Подвиды: Leishmania tropica minor Leishmania tropica major Leishmania tropica mexicana ОТРЯД — Polymastigina (Многожгутиковые)

Виды: Lamblia intestinalis, Trichomonas hominis,

Trichomonas vaginalis КЛАСС — Sporozoa (Споровики)

ОТРЯД — Haemosporidia (Кровеспоровики)

Виды: Plasmodium vivax Plasmodium ovale Plasmodium falciparum Plasmodium malariae ОТРЯД — Coccidia (Кокцидии)

Вид: Toxoplasma gondii КЛАСС — Infusoria (Ресничные)

Вид: Balantidium coli

ТИП — Plathelminthes (Плоские черви)

КЛАСС — Trematodes (Сосальщики)

Виды: Fasciola hepatica (Печеночный сосальщик) Opisthorchis felineus (Кошачий сосальщик) Paragonimus westermani Paragonimus ringeri (Легочный сосальщик) СЕМЕЙСТВО — Schistosomatidae (Кровяные сосальщики) Виды: Schistosoma haematobium Schistosoma mansoni Schistosoma japonicum

КЛАСС — Cestoidea (Ленточные черви)

ОТРЯД — Cyclophyllidea (Цепни)

Виды: Taenia solium (Свиной цепень)

Taeniarhynchus saginatus (Бычий цепень) Hymenolepis папа (Карликовый цепень) Alveococcus multil ocularis (Альвеококк) Echinococcus granulosus (Эхинококк)

ОТРЯД — Pseudophyllidea (Лентецы)

Вид: Diphyllobothrium latum (Лентец широкий)

ТИП — Nemathelminthes (Круглые черви)

КЛАСС — Nematoda (Собственно круглые)

Виды: Ascaris lumbricoides (Аскарида человеческая) Enterobius vermicularis (Острица) Trichocephalus trichiurus (Власоглав) Trichinella spiralis (Трихинелла)

Dracunculus medinensis (Ришта)

Toxocara canis (Токсокара собак) СЕМЕЙСТВО — Ancylostomatidae (Кривоголовки) Виды: Ancylostoma duodenale (Кривоголовка двенадцатиперстной кишки)

Necator americanus (Некатор американский) СЕМЕЙСТВО — Filariidae (Филярии)

Виды: Wuchereria bancrofti (Вухерерия)

Brugia malayi (Бругиа)

Onchocerca volvulus (Онхорцерк)

Loa loa (Лоа лоа)

Dirofilaria repens (Дирофилярия)

ТИП — Annelides (Кольчатые черви)

КЛАСС — Polychaeta (Многощетинковые)

Вид: Nereis pelagica КЛАСС — Oligohaeta (Малощетинковые)

Вид: Lumbricus terrestris КЛАСС — Hirudinea (Пиявки)

Вид: Hirudo medicianalis

ТИП — Arthropoda (Членистоногие)

ПОДТИП — Branchiata (Жабернодышащие)

КЛАСС — Crustacea (Ракообразные)

ПОДТИП — Chelicerata (Хелицеровые)

КЛАСС — Arachnoidea (Паукообразные)

ОТРЯДЫ: Aranei (Пауки)

Scorpiones (Скорпионы)

Solfugae (Фаланги)

Acarina (Клещи)

СЕМЕЙСТВО — Sarcoptidae РОД — Acarus (Sarcoptes)

Вид: Sarcoptes scabiei s. Acarus siro (Чесоточный клещ) СЕМЕЙСТВО — Ixodidae (Иксодовые)

РОД — Ixodes Виды: Ixodes ricinus (Собачий клещ)

Ixodes persulcatus (Таежный клещ)

РОД — Dermacentor

СЕМЕЙСТВО — Argasidae (Аргазовые)

Вид: Ornithodoros papillipes (Поселковый клещ) СЕМЕЙСТВО — Gamasidae (Гамазовые)

ПОДОТРЯД: Trombidiformes

Вид: Demodex folliculorum (Железница угревая) ПОДТИП — Tracheata (Трахейнодышащие)

КЛАСС — Insect а (Насекомые)

ОТРЯД — Blattoidea (Таракановые)

Виды: Blatta orientalis (Черный таракан)

Blattella germanica (Рыжий таракан, прусак) ОТРЯД — Anoplura (Вши)

РОД — Pediculus Вид: Pediculus humanus (Вошь человеческая)

Подвиды: Pediculus humanus capitis (Головная вошь)

Pediculus humanus humanus (corporis) (Платяная вошь) РОД — Phthirus Вид: Phthirus pubis (Лобковая вошь)

ОТРЯД — Heteroptera (Клопы)

СЕМЕЙСТВО — Cimicidae (Клопы-паразиты)

Вид: Cimex lectrularius (Постельный клоп) СЕМЕЙСТВО — Reduviidae (Хищнецы)

Вид: Triatoma infestans (Триатомовый клоп)

ОТРЯД — Aphaniptera (Блохи)

Виды: Pulex irritans (Блоха человеческая)

Xenopsylla cheopis (Блоха крысиная)

ОТРЯД — Diptera (Двукрылые)

ПОДОТРЯД — Nematocera (Длинноусые)

СЕМЕЙСТВО — Culicidae (Комариные)

РОДЫ — Anopheles Aedes Culex

СЕМЕЙСТВО — Phlebotomidae (Москиты)

Вид: Phlebotomus pappatasii ПОДОТРЯД — Brachycera (Короткоусые, собственно мухи) СЕМЕЙСТВО — Tabanidae (Слепни)

Вид: Tabanus bovinus (Бычий слепень)

СЕМЕЙСТВО — Muscidae (Настоящие мухи)

Вид: Musca domestica (Комнатная муха)

РОД — Glossina Вид: Glossina palpalis (Муха цеце)

РОД — Stomoxys Вид: Stomoxys calcitrans (Осенняя жигалка)

СЕМЕЙСТВО — Calliphoridae Вид: Calliphora vicina (Синяя мясная муха)

СЕМЕЙСТВО — Sarcophagidae (Падальные мухи) Вид: Wohlfahrtia magnifica (Вольфартова муха)

СЕМЕЙСТВО — Gastrophilidae (Желудочные оводы)

СЕМЕЙСТВО — Hypodermatidae (Подкожные оводы)

Данная систематическая таблица не является полной и в некоторых деталях не соответствует современной научной классификации животных. Используемая терминология согласуется с данными учебной литературы для медицинских вузов.

Источник