- Вирус Эпштейна-Барр

- Заболевания, вызванные ВЭБ

- Внимание!

- Течение ВЭБ-инфекции

- Клинические проявления ВЭБ-инфекции

- Лабораторные исследования

- Лечение ВЭБ-инфекции

- Интерферон в лечении болезни

- Мононуклеоз инфекционный — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Какой урон вирус наносит организму

- Этиология

- Эпидемиология

- Симптомы инфекционного мононуклеоза

- Симптомы инфекционного мононуклеоза у взрослых

- Какие «неправильные» варианты течения болезни возможны у взрослых

- Чем опасна хроническая форма инфекционного мононуклеоза

- Патогенез инфекционного мононуклеоза

- Патофизиология: как реагирует иммунитет на инфекционный мононуклеоз

- Классификация и стадии развития инфекционного мононуклеоза

- Осложнения инфекционного мононуклеоза

- Диагностика инфекционного мононуклеоза

- Лабораторные методы

- Инструментальные методы

- Дифференциальная диагностика

- Лечение инфекционного мононуклеоза

- Лечение инфекционного мононуклеоза у взрослых

- Лечение инфекционного мононуклеоза у детей

- Прогноз. Профилактика

- Почему развиваются рецидивы инфекционного мононуклеоза

Вирус Эпштейна-Барр

Заболевания, вызванные ВЭБ

Эпштейна-Барр вирусная инфекция, как правило, встречается у детей и молодых людей. Однако могут наблюдаться в любом возрасте. Клинические проявления инфекции крайне разнообразны и отличаются пестрой симптоматикой, что значительно затрудняет диагностику. Как правило, проявления ВЭБ развиваются на фоне снижения иммунитета, что свойственно всем герпесвирусным инфекциям. Первичные формы заболевания и его рецидивы всегда связаны с врожденным или приобретенным иммунодефицитом. У людей с выраженным иммунодефицитом наблюдаются генерализованные формы инфекции с поражением центральной нервной системы, печени, легких и почек. Нередко тяжелые формы инфекции ВЭБ, могут ассоциироваться с ВИЧ-инфекцией.

Внимание!

В настоящее время установлено, что ВЭБ также ассоциирован с целым рядом онкологических, преимущественно лимфопролиферативных и аутоиммунных заболеваний (классические ревматические болезни, васкулиты, неспецифический язвенный колит и др.). Кроме того, ВЭБ вызывает манифестные и стертые формы заболевания, протекающие по типу острого и хронического мононуклеоза.

Течение ВЭБ-инфекции

У людей с нормальным иммунитетом после заражения ВЭБ возможны два варианта. Инфекция может протекать бессимптомно либо проявляться в виде незначительных признаков, напоминающих грипп или острое респираторное вирусное заболевание (ОРВИ). Однако в случае заражения на фоне уже имеющегося иммунодефицита у пациента может развиться картина инфекционного мононуклеоза.

В случае развития острого инфекционного процесса возможны несколько вариантов исхода заболевания:

– выздоровление (ДНК вируса можно выявить только при специальном исследовании в единичных В-лимфоцитах или эпителиальных клетках);

– бессимптомное вирусоносительство или латентная инфекция (вирус определяется в слюне или лимфоцитах лабораторно);

– развитие хронического рецидивирующего процесса:

а) хроническая активная ВЭБ-инфекция по типу хронического инфекционного мононуклеоза;

б) генерализованная форма хронической активной ВЭБ-инфекции с поражением ЦНС, миокарда, почек и др.;

в) стертые или атипичные формы ВЭБ-инфекции: длительный субфебрилитет неясного генеза, рецидивирующие бактериальные, грибковые, часто микст-инфекции респираторного и желудочно-кишечного тракта, фурункулез;

г) развитие онкологических заболеваний (лимфома Беркитта, назофарингеальная карцинома и др.);

д) развитие аутоиммунных заболеваний;

е) ВЭБ-ассоциированный синдром хронической усталости.

Исход острой инфекции, вызванной ВЭБ, зависит от наличия и степени выраженности иммунного дефицита, а также от наличия ряда внешних факторов (стрессы, сопутствующие инфекции, операционные вмешательства, гиперинсоляция, переохлаждения и др.), способных нарушать работу иммунной системы.

Клинические проявления ВЭБ-инфекции

Клинические проявления заболеваний, вызванных ВЭБ, во многом зависят от остроты процесса. Также имеет значение первичность инфекционного процесса или возникновение клинической симптоматики хронической инфекции. В случае развития острого инфекционного процесса при заражении ВЭБ наблюдается картина инфекционного мононуклеоза. Он, как правило, возникает у детей и молодых людей.

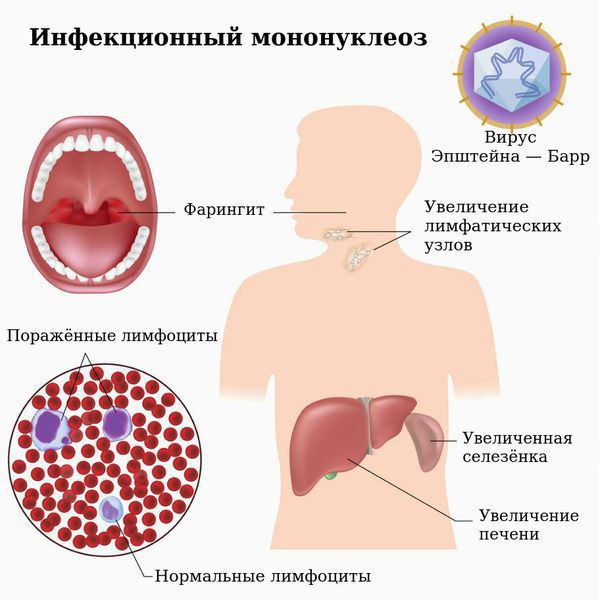

Развитие данного заболевания приводит к появлению следующих клинических признаков:

– повышение температуры,

– увеличение различных групп лимфоузлов,

– поражение миндалин и гиперемии зева.

Достаточно часто наблюдается отечность лица и шеи, а также увеличение печени и селезенки.

В случае развития хронически активной ВЭБ-инфекция наблюдается длительное рецидивирующее течение заболевания. Пациентов беспокоят: слабость, потливость, нередко боли в мышцах и суставах, наличие различных кожных высыпаний, кашель, дискомфорт в горле, боли и тяжесть в правом подреберье, головные боли, головокружение, эмоциональная лабильность, депрессивные расстройства, нарушение сна, снижение памяти, внимания, интеллекта. Часто наблюдаются субфебрильная температура, увеличение лимфоузлов и гепатоспленомегалия различной степени выраженности. Обычно эта симптоматика имеет волнообразный характер.

У пациентов с выраженной иммунной недостаточностью возможно возникновение генерализованных форм ВЭБ-инфекции с поражением центральной и периферической нервной систем (развитие менингита, энцефалита, мозжечковой атаксии, полирадикулоневритов), а также с поражением других внутренних органов (развитие миокардита, гломерулонефрита, лимфоцитарного интерстициального пневмонита, тяжелых форм гепатита). Генерализованные формы ВЭБ-инфекции могут привести к летальному исходу.

Достаточно часто хроническая ВЭБ инфекция протекает стерто или может напоминать другие хронические заболевания. При стертых формах инфекции пациента может беспокоить волнообразно возникающие субфебрильная температура, боли в мышцах и лимфоузлах, слабость, нарушение сна. В случае течения инфекционного процесса под маской другого заболевания наиболее важными признаками являются: длительность симптоматики и устойчивость к терапии.

Лабораторные исследования

Их можно разделить на две группы скрининговые и уточняющие:

1. К скрининговым можно отнести те, которые наряду с клинической симптоматикой позволяют заподозрить ВЭБ-инфекцию. В клиническом анализе крови: могут наблюдаться: незначительный лейкоцитоз, лимфомоноцитоз, возможно, тромбоцитопения. В биохимическом анализе крови выявляются: повышение уровня трансаминаз и других ферментов, белков острой фазы – С-реактивный белок, фибриноген и др. Однако эти изменения не являются строго специфичными для ВЭБ-инфекции (их можно обнаружить и при других вирусных инфекциях).

2. Важным исследованием, позволяющим установить наличие возбудителя в организме, является серологическое обследование: повышение титров антител к ВЭБ, является критерием наличия инфекционного процесса в настоящее время или свидетельством контакта с инфекцией в прошлом. Однако наличие антител не позволяет однозначно говорить о том, что клинические проявления заболевания вызваны ВЭБ.

3. Для получения наиболее достоверных результатов используется ДНК-диагностика. С помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) определение ДНК ВЭБ проводят в различных биологических материалах: слюне, сыворотке крови, лейкоцитах и лимфоцитах периферической крови. При необходимости проводят исследование в биоптатах печени, лимфоузлов, слизистой кишечника и т. д. Таким образом, для постановки диагноза ВЭБ-инфекции, помимо проведения общеклинических обследований, необходимы серологические исследования (ИФА) и ДНК диагностика инфекции в различных материалах в динамике.

Лечение ВЭБ-инфекции

В настоящее время общепринятых схем лечения ВЭБ-инфекции не существует. Объем терапии больных, как с острой, так и с хронической активной ВЭБ-инфекцией может быть различным, в зависимости от длительности заболевания, тяжести состояния и иммунных расстройств. В комплексном лечении данного заболевания используются различные группы препаратов, в том числе рекомбинантные интерфероны, которые подавляют размножение вируса, защищают незараженные клетки, укрепляют иммунитет. Кроме того, применяются ациклические синтетические нуклеозиды и другие противовирусные препараты, обеспечивающие остновку репликации вируса в пораженных клетках, а также глюкокортикоиды, действие которых направлено на купирование воспалительных процессов в органах и тканях. В зависимости от выраженности тех или иных симптомов заболевания назначается различная симптоматическая терапия (анальгетики, антиоксиданты, нестероидные противовоспалительные средства, муколитики и др.).

Интерферон в лечении болезни

Препаратом выбора при лечении ВЭБ-инфекции может стать интерферон-альфа, в среднетяжелых случаях назначаемый в виде монотерапии. Обоснованием включением в терапевтический комплекс противовирусных средств иммунного действия (интерферонов) является то, что клинические проявления инфекции обычно связаны с иммунодефицитными состояниями различной степени выраженности. При ВЭБ-инфекции всегда наблюдается сниженная выработка собственного интерферона. Учитывая, что ВЭБ-инфекция является хроническим, персистирующим заболеванием, интерферонотерапия может быть рекомендована и в качестве профилактики обострений. В этом случае назначается курсовое лечение, длительность которого зависит от тяжести течения заболевания.

Из группы рекомбинантных интерферонов может назначаться препарат ВИФЕРОН® Суппозитории. Сочетание основного действующего вещества интерферона альфа-2b и высокоактивных антиоксидантов: альфа-токоферола ацетата и аскорбиновой кислоты (в составе лекарственной формы представлена в виде смеси аскорбиновая кислота/натрия аскорбат) позволяет снизить терапевтически эффективную концентрацию интерферона альфа-2b и избежать проявления побочных эффектов интерферонотерапии. В присутствии аскорбиновой кислоты и ее соли и альфа-токоферола ацетата возрастает специфическая противовирусная активность интерферона, усиливается его иммуномодулирующее действие и нормализуются показатели интерферона.

Лечение ВЭБ-инфекции необходимо проводить под контролем клинического анализа крови (один раз в 7—14 дней), биохимического анализа (один раз в месяц, при необходимости чаще), иммунологического исследования — через один-два месяца.

Справочно-информационный материал

Автор статьи

Врач дерматовенеролог, клинический иммунолог, д.м.н., профессор

Источник

Мононуклеоз инфекционный — симптомы и лечение

Что такое мононуклеоз инфекционный? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Инфекционный мононуклеоз (болезнь Филатова, железистая лихорадка, «поцелуйная болезнь», болезнь Пфейфера) — острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом Эпштейна — Барр (ВЭБ).

Какой урон вирус наносит организму

Заболевание характеризуется лихорадкой, поражением лимфатических узлов, тонзиллитом, увеличением печени и селезёнки и выраженным изменением состава крови. Вирус поражает циркулирующие в крови В-лимфоциты и тем самым нарушает клеточный и гуморальный иммунитет.

Этиология

Заболевание впервые описано в 1884 году отечественным педиатром Н. Ф. Филатовым и в 1889 году Р. Ф. Пфейфером. В 1964 году Майкл Энтони Эпштейн и Ивонна Барр выделили возбудителя болезни, который был назван в их честь.

- Царство — вирусы.

- Семейство — герпесвирусы.

- Подсемейство — гамма-вирусы.

- Вид — вирус Эпштейна — Барр (4 тип).

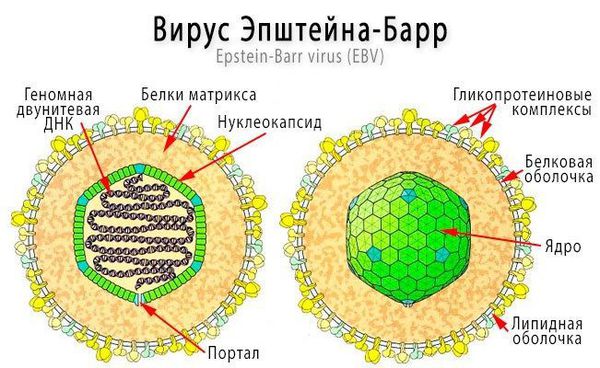

Вирус является В-лимфотропным, он имеет сродство и тропность (приверженность) к рецепторам В-лимфоцитов — СД-21. Содержит двухцепочечную ДНК, нуклеокапсид заключён в липидсодержащую оболочку. Содержит несколько главных антигенов — капсидный (VCA), ядерный (EBNA), ранний (EA), мембранный (MA).

Вирус может длительно (пожизненно) персистировать в организме. Играет этиологическую роль в развитии лимфомы Беркитта и назофарингеальной карциномы (рака носоглотки) у лиц с ослабленным иммунитетом (преимущественно у жителей Африканского континента). Вирус малоустойчив к действию температуры свыше 60 °C , ультрафиолетовому излучению, дезинфицирующим средствам, малоустойчив к действию низких температур и высушиванию [3] [4] .

Эпидемиология

Источник инфекции — больной человек с манифестными и стёртыми формами заболевания, но преимущественно — вирусоносители, не имеющие никаких явных признаков заболевания (как клинически, так и лабораторно).

- воздушно-капельный (аэрозольный): при кашле и чихании;

- контактный: посредством слюны («болезнь поцелуев»);

- гемоконтактный (кровяной): при медицинских манипуляциях, инъекциях, половых актах;

- вертикальный (трансплацентарный): передача от матери плоду во время беременности.

После первичного инфицирования вирус может выделяться в течение 18 месяцев, преимущественно со слюной. Далее возможность выделения значительно снижается и зависит от конкретных условий, в которых происходит жизнедеятельность больного (заболевания, травмы, приём препаратов, снижающих иммунитет).

Максимальная частота инфицирования приходится на возраст 10-18 лет. Чем раньше происходит заражение (за исключением раннего детского возраста), тем менее выраженными будут клинические проявления заболевания. Повышение заболеваемости происходит в зимне-весенний период. Это связано как со снижением общей резистентности организма и сплоченностью коллективов, так и в значительной степени с изменением гормонального фона и повышением романтического влечения молодых людей.

К 25 годам более 90 % населения планеты являются ВЭБ-инфицированными, причём подавляющее большинство инфицированных не испытывают каких-либо явных проблем со здоровьем, что, по-видимому, следует считать абсолютно нормальным состоянием человеческого организма соответствующих возрастных категорий. Иммунитет стойкий (защищает от повторных заражений и обострений), летальность низкая [3] [4] .

Симптомы инфекционного мононуклеоза

Инкубационный период от 4 до 15 дней, по некоторым данным — до 1 месяца.

При инфицировании в раннем детском возрасте течение заболевания обычно асимптомное или малосимптомное и чаще проходит под маской лёгкого ОРЗ.

Симптомы инфекционного мононуклеоза у взрослых

- Общей инфекционной интоксикации: головная боль, апатия или, напротив, возбуждение, нарушения сна, общая разбитость, суставные и мышечные боли, общая слабость, ухудшение аппетита, снижение трудоспособности.

- Органных поражений: генерализованная лимфаденопатия — увеличение лимфатических узлов в двух или более несмежных зонах.

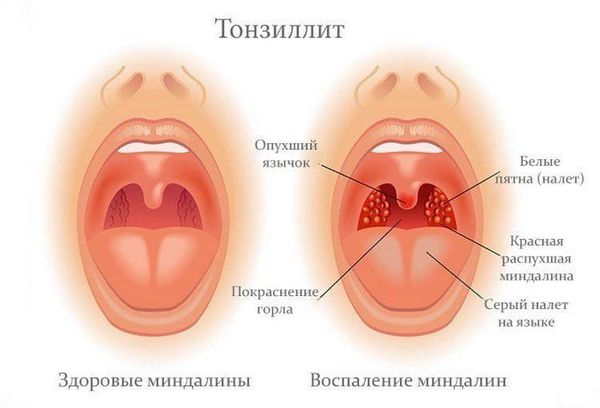

- Тонзиллита ( воспаление глоточной и нёбных миндалин). Я вляется главным при типичной форме заболевания.

- Гепатолиенальный (увеличение печени и селезёнки).

- Изменения гемограммы (показателей крови)/синдром «мононуклеоза».

- Экзантемы (сыпь на коже). Чаще всего появляется при использовании антибиотиков.

- Нарушения пигментного обмена (желтуха).

- Госпитальной абстиненции ( зависимость пациентов от медицинских учреждений и формирование у них страха смерти от болезни) .

Начало заболевания постепенное, основной синдром появляется позже трёх суток от начала клинических проявлений. Постепенно появляется и нарастает лихорадка с повышением температуры тела до 38-39 ℃. Лихорадка продолжается до трёх недель и более, при этом больной испытывает слабость, отсутствие аппетита. Миалгии (мышечные боли) не характерны.

Симметрично увеличиваются лимфоузлы разных групп, преимущественно заднешейные, переднешейные, затылочные, у некоторых больных также вовлекаются подмышечные, локтевые, паховые, внутрибрюшные группы (мезаденит). Характерной особенностью является их малоболезненность, мягкоэластичность, отсутствие изменений покровной ткани. Увеличение размеров сохраняется до 1 месяца и более и зачастую приводит к значительным дифференциально-диагностическим трудностям. После определённого начального периода в типичных случаях развивается острый тонзиллит (лакунарный, язвенно-некротический) с обильным белым или грязно-серым творожистым налётом, который легко крошится, снимается шпателем и растирается на стекле. К симптомам инфекционного мононуклеоза относятся б оли в горле, которые носят умеренный характер.

В некоторых случаях развивается периорбитальный отёк, проявляющийся двусторонним преходящим отёком век. Практически всегда происходит увеличение селезёнки, которая характеризуется гладкостью, эластичностью, и чувствительностью при пальпации. Достигая иногда больших размеров, селезёнка может разорваться. Нормализация её величины происходит не ранее четырёх недель от начала болезни, может затягиваться на несколько месяцев.

Реже происходит и увеличение печени, что сопровождается нарушением её функции и развитием гепатита различной степени выраженности (доброкачественного течения) [3] [4] [6] .

При неверном истолковании симптоматики и применении антибиотиков аминопенициллинового ряда в 70-80 % случаев появляется сыпь (может быть пятнистая, пятнисто-папулёзная, ярко-красная, с тенденцией к слиянию, различной локализации, без явной этапности появления).

При адекватном иммунном ответе течение заболевания обычно доброкачественное и заканчивается формированием вирусоносительства при полном отсутствии симптоматики и лабораторных изменений.

Какие «неправильные» варианты течения болезни возможны у взрослых

В редких случаях болезнь может развиваться по типу «хронического мононуклеоза» (с периодами обострений и ремиссий). Это возможно при врождённых или приобретённых нарушениях в иммунной системе, иммунодепрессивных заболеваниях или приёме цитостатических ( противоопухолевых) препаратов.

Чем опасна хроническая форма инфекционного мононуклеоза

В клинической картине хронического мононуклеоза фигурируют практически все синдромы острого процесса, но они проявляются не так выраженно: тонзиллит, как правило, отсутствует, и на первый план выходит абстинентный синдром. Данное состояние не является самостоятельным заболеванием, это следствие имеющегося основного иммунопатологического процесса, поэтому его следует рассматривать не как мононуклеоз, а как хроническую активную Эпштейна — Барр вирусную инфекцию. Следовательно, к обследованию и лечению необходимо подходить с учётом этой позиции.

Доказана возможность трансплацентарной передачи ВЭБ при первичном инфицировании у беременных и развитие врождённой ВЭБ-инфекции у новорождённого. Эта форма проявляется в виде полиорганного поражения внутренних органов, частота и тяжесть заболевания зависит от сроков беременности [1] [3] [4] .

Патогенез инфекционного мононуклеоза

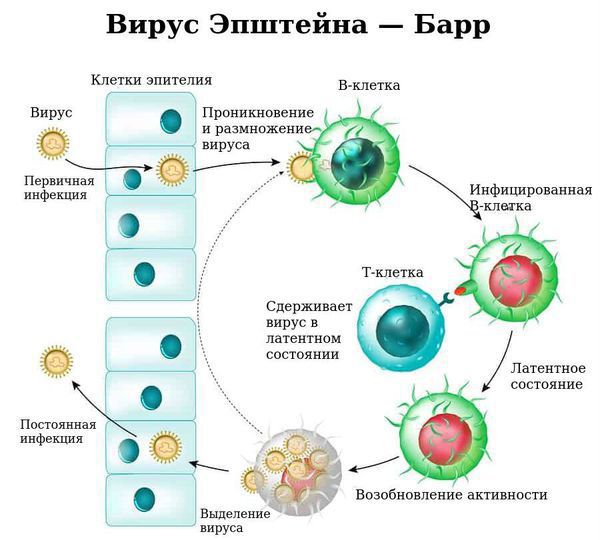

Входные ворота инфекции — слизистая оболочка ротоглотки и верхних дыхательных путей.

Размножаясь в клетках эпителия, вирус вызывает их разрушение, далее происходит выброс в кровь новых вирионов (вирусных частиц) ВЭБ и медиаторов воспаления, что обуславливает вирусемию (попадание вируса в кровоток) и генерализацию инфекции. В том числе происходит накопление вируса в лимфоидной ткани ротоглотки и слюнных железах, а также развитие интоксикационного синдрома.

Патофизиология: как реагирует иммунитет на инфекционный мононуклеоз

Ввиду тропности ВЭБ к рецепторам B-лимфоцитов (СД-21), вирус внедряется в них и начинает размножаться, стимулируя пролиферацию (разрастание) B-лимфоцитов. В результате развиваются нарушения клеточного и гуморального иммунитета, что ведёт к выраженному иммунодефициту. Следствием этого может стать наслоение бактериальной флоры (гнойный тонзиллит).

С течением времени активируются Т-лимфоциты (СД-8), обладающие супрессорной и цитотоксической активностью, появляются атипичные мононуклеары, что приводит к угнетению вируса и переходу заболевания в фазу неактивного носительства. ВЭБ обладает рядом свойств, позволяющих ему в определённой мере ускользать от иммунного ответа, что особенно ярко проявляется при хронической активной инфекции.

Как вирус, вызывающий инфекционный мононуклеоз, проникает в клетки:

В некоторых случаях при неполной Т-реакции или её отсутствии пролиферация В-лимфоцитов приобретает неконтролируемое течение, что может привести к развитию лимфопролиферативного заболевания (лимфомы) [2] [4] [5] .

Классификация и стадии развития инфекционного мононуклеоза

По клинической форме:

- Типичная.

- Атипичная:

- желтушная (при развитии выраженного поражения печени);

- экзантемная (при применении антибиотиков аминопенициллинового ряда);

- специфическая (выпадение одного из синдромов, например, полное отсутствие тонзиллита);

- стёртая (маловыраженная клиника);

- бессимптомная (полное отсутствие клинической симптоматики);

По течению:

По степени тяжести:

Осложнения инфекционного мононуклеоза

Специфические:

- Разрыв селёзенки (бывает редко при значительном увеличении селезёнки и ударах в эту область) [10] .

- Синдром Дункана — редко встречающаяся форма врождённого иммунодефицита, которая является результатом дефекта Т-лимфоцитов и естественных клеток-киллеров. Болезнь характеризуется аномальным ответом на инфекции, вызванные вирусом Эпштейна — Барр. Проявляется рецидивирующими симптомами мононуклеоза, которые сопровождаются развитием гепатита, нефрита (воспаления почек), гемофагоцитарным синдромом, интерстициальной пневмонией, гемоваскулитом. Чаще всего при прогрессировании заканчивается летально.

Неспецифические:

- Асфиксия у детей ( дефицитом кислорода в органах и тканях). Возникает при надгортанном стенозе и резком увеличении лимфоидного кольца ротоглотки.

- Аутоиммунная гемолитическая анемия — аутоиммунное заболевание, при котором клетки иммунитета разрушают здоровые эритроциты.

- Энцефалит (воспаление вещества головного мозга), менингоэнцефалит (воспаление оболочек и вещества головного мозга).

- Синдром Гийена — Барре (аутоиммунный полиневрит) — аутоиммунное поражение периферической нервной системы, которое характеризуется возникновением парестезии конечностей (нарушения чувствительности), мышечной слабости и/или вялых параличей.

- Паралич Бэлла (мимической мускулатуры).

- Лимфомы: лимфома Беркитта (наиболее частая опухоль у детей Африканского региона, связанная с ВЭБ), неходжкинские лимфомы, болезнь Ходжкина).

- Назофарингеальная карцинома [2][5][6] .

Диагностика инфекционного мононуклеоза

Лабораторные методы

Развёрнутый клинический анализ крови. Вначале отмечается лейкопения ( снижение количества лейкоцитов) , затем гиперлейкоцитоз ( крайне высокое содержание лейкоцитов) , абсолютная и относительная нейтропения (снижение количества нейтрофилов), лимфоцитоз ( увеличение числа лимфоцитов) , моноцитоз ( увеличение числа моноцитов) . Характерна небольшая преходящая тромбоцитопения ( снижение количества тромбоцитов) . Наиболее специфичным признаком заболевания является появление атипичных мононуклеаров — измененных крупных Т-лимфоцитов с дольчатым ядром. Диагностическим считается их количество 10 % и более.

Общеклинический анализ мочи. Изменения малоинформативны, указывают на степень интоксикации.

Биохимические анализы крови. Повышение АЛТ и АСТ (ферментов, которые косвенно отражают состояние внутренних органов) , иногда — общего билирубина. Следует понимать, что повышение АЛТ и АСТ является частью проявления заболевания, это защитная реакция организма, проявляющаяся в усилении энергетической продукции.

Серологические реакции. Наибольшее значение в современной практике имеют методы выявления антител различных классов к антигенам ВЭБ методом ИФА ( иммуноферментного анализа) и нуклеиновых кислот самого возбудителя в полимеразной цепной реакции (ПЦР). Особо стоит отметить, что обнаружение антител класса G к ядерным, капсидным и ранним протеинам вируса при отсутствии антител класса М (и тем более характерных клинических и общелабораторных признаков ВЭБ-инфекции) не является причиной для постановки диагноза активной (персистирующей) ВЭБ-инфекции и назначения дорогостоящего лечения.

Используемые ранее методы, основанные на реакциях агглютинации, таких как реакция Гоффа — Бауэра , ХД/ПБД (Хенгенуциу — Дейхера/Пауля — Буннеля — Давидсона) в настоящий момент не используются в цивилизованном мире, так как они малоинформативные, трудоёмкие и низкоспецифичные [9] .

Инструментальные методы

- УЗИ органов брюшной полости при увеличении размеров печени и селезёнки;

- рентгенография придаточных пазух носа при подозрении на синусит;

- рентгенография органов грудной клетки при подозрении на пневмонию;

- электрокардиограмма и ЭХО-кардиография при подозрении на миокардит;

- электроэнцефалография при неврологической симптоматике;

- стернальная пункция ( пункция грудины ) с цитологическим исследованием мазков костного мозга при подозрении на гематологические осложнения.

Дифференциальная диагностика

- цитомегаловирусная инфекция — реже развивается тонзиллит и увеличиваются шейные лимфоузлы, как правило количество атипичных мононуклеаров (клеток, сочетающих признаки лимфоцитов и моноцитов) менее 10 %, специфические IgM в ИФА и ПЦР;

- ВИЧ — увеличение многих групп лимфоузлов, отсутствие тонзиллита, язвенно-афтозные поражения слизистых ротоглотки и половых органов, пятнисто-папулёзная сыпь на теле, не связанная с применением антибиотиков, специфические тесты ИФА с иммуноблоттингом и ПЦР;

- аденовирусная инфекция — частое развитие конъюнктивита, диареи, ринита, атипичные мононуклеары встречаются редко, в мазках из носа выявляются специфические антитела и вирус;

- ангина — острое начало болезни, выраженная интоксикация, резкая болезненность углочелюстных лимфоузлов, печень и селезёнка не увеличены, нейтрофильный лейкоцитоз крови со сдвигом влево, положительный стрептатест, при посеве с миндалин выявляется бета-гемолитический стрептококк группы А;

- локализованная дифтерия зева — острое начало болезни, увеличение углочелюстных лимфоузлов, выраженная интоксикация, специфические плотные налёты на миндалинах, нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево, при посеве с миндалин выявляется дифтерийный микроб;

- вирусные гепатиты — тонзиллит отсутствует, шейные лимфоузлы увеличены, специфические ИФА и ПЦР пробы.

Лечение инфекционного мононуклеоза

Место лечения и лечебно-охранительный режим зависят от степени тяжести процесса и наличия или отсутствия осложнений. Больные с лёгкими формами заболевания вполне могут проходить лечение дома, средней тяжести и более тяжёлые — в инфекционном стационаре, по крайней мере, до нормализации процесса и появления тенденций к выздоровлению.

Показано обильное питьё до 3 л/сут. (тёплая кипячёная вода, чай), назначение стола № 15 (общий стол) при лёгких формах, в некоторых случаях — стол № 2 по Певзнеру (жидкая и полужидкая молочно-растительная пища, не содержащая экстрактивных веществ, богатая витаминами, мясные нежирные бульоны и т. п.). Рекомендовано ограничение физической активности (при тяжёлых формах — строгий постельный режим).

Лечение инфекционного мононуклеоза у взрослых

Достаточно дискутабельным является вопрос о специфическом воздействии на ВЭБ при остром заболевании. Этиотропная терапия показана лишь больным средней степени тяжести (с тенденцией к затяжному течению и осложнениям) и выраженной формой заболевания. Возможности такой терапии достаточно ограничены: отсутствует высокоэффективное средство прямого противовирусного действия (применяются препараты на основе ацикловира и производных, оказывающих лишь частичное влияние на ВЭБ), нередко развивается герпесвирусный гепатит. Поэтому их назначение должно быть взвешено и обосновано в каждом конкретном случае.

Применение иммуномодуляторов в разгар заболевания следует считать нецелесообразным, т. к. их действие является неспецифичным, малопрогнозируемым и при развитии иммунопатологического гиперпролиферативного процесса при ВЭБ-инфекции может привести к непредсказуемым последствиям. В фазе выздоровления их приём, напротив, может ускорить процесс возвращения иммунного гомеостаза в нормальное русло.

При развитии бактериальных осложнений (тонзиллит) показан приём антибиотиков (исключая аминопенициллиновый ряд, сульфаниламиды и левомицетин, т. к. они угнетают кроветворение и могут вызвать развитие высыпаний). В некоторых случаях их назначение может быть оправдано при выявлении резчайшего иммунодефицита (абсолютная нейтропения) даже при отсутствии явного гнойного процесса.

Патогенетическая терапия включает все основные звенья общего патопроцесса: снижение повышенной температуры тела, поливитамины, гепатопротекторы по показаниям, дезинтоксикация и т. п.

При тяжёлых формах возможно назначение глюкокортикостероидов, проведение комплекса реанимационных мероприятий [1] [3] [4] .

Лечение инфекционного мононуклеоза у детей

Дети переносят заболевание легче взрослых, поэтому им, как правило, показано лишь симптоматическое лечение.

Прогноз. Профилактика

При лёгкой степени тяжести инфекционный мононуклеоз имеет благоприятный прогноз , обычно заболевание проходит самостоятельно. Продолжительность болезни может различаться; острая фаза длится примерно 2 недели, однако в течение ещё нескольких недель может сохраниться повышенная утомляемость. Летальность составляет менее 1 %, причиной, как правило, являются осложнения (например энцефалит, разрыв селезёнки, обструкция дыхательных путей) [9] .

В плане профилактики первичного инфицирования и развития хронического заболевания (учитывая всеобщий характер инфицированности) можно рекомендовать лишь ведение здорового образа жизни, отказ от употребления наркотиков, исключение рискованного сексуального поведения, занятие физкультурой и спортом [1] [2] [3] .

За переболевшими инфекционным мононуклеозом устанавливается медицинское наблюдение сроком 6 месяцев (в случаях тяжёлого течения — до 1 года). В первый месяц каждые 10 дней показан осмотр инфекциониста, сдача клинического анализа крови с лейкоцитарной формулой, АЛТ. Далее при нормализации показателей рекомендован осмотр раз в 3 месяца до окончания срока наблюдения, включая анализы крови, двукратное тестирование на ВИЧ и УЗИ органов брюшной полости в конце периода наблюдения.

В связи с риском развития осложнений требуется ограничение физической активности, занятий спортом на срок до 6 месяцев (в зависимости от тяжести перенесённого заболевания), запрет на выезд в страны и регионы с жарким климатом до 6 месяцев (в зависимости от данных лабораторных тестов) [10] .

Специфической профилактики не существует, ведутся эксперименты с вакциной.

Почему развиваются рецидивы инфекционного мононуклеоза

Инфекционный мононуклеоз редко развивается повторно, это может происходить при активации спящей инфекции. В таких случаях, как правило, симптомы болезни отсутствуют и заболевание выявляется только при лабораторном исследовании. Однако у людей со СПИДом или другими иммунодефицитными состояниями отмечаются характерные симптомы: слабость, боли в горле и увеличение лимфатических узлов. Течение болезни в таком случае более длительное, чем при первичной инфекции.

Источник