- Теплообмен в котельном агрегате

- Топливо и котельные установки

- СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОГО ТЕПЛА

- КОМПОНОВКА ОТОПИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

- Трубопроводы

- Продажа шагающий экскаватор 20/90

- Блог об энергетике

- энергетика простыми словами

- Путь тепла от источника до потребителя

- Подготовка воды

- Фильтрация и умягчение

- Деаэрация воды

- Циркуляция и подогрев сетевой воды

- Транспортировка тепла

- Магистральные сети

- Насосные станции

- Распределительные (квартальные) тепловые сети и центральные тепловые пункты (ЦТП)

- Царство «ЖЭУ»

- Теплобмен в котельных установках

- Теплообмен в котельных установках.docx

Теплообмен в котельном агрегате

Теплообменом называется совокупность процессов, связанных с распространением тепла.

В котельном агрегате теплообмен происходит между горящим топливом или продуктами его сгорания и рабочими телами — водой, паром и воздухом.

Теплообмен происходит путем теплопроводности, конвекции и излучения. *

Теплопроводностью называется такой процесс теплообмена, при котором тепло в среде распространяется через взаимное соприкосновение частиц этой среды.

В случае наличия плоской стенки расчетное уравнение теплопроводности имеет следующий вид:

(1 = н(^ст-^п;2) ккал/час, (38)

Отсюда получаем расчетную формулу теплопередачи:

СЦ= КН (£х — ^2) ккал: час, (41)

Где коэффициент К находится из выражения:

И называется коэффициентом теплопередачи. Этот коэффициент численно равен количеству тепла, которое переходит в час от одной жидкости (газа) к другой через I м2 поверхности разделяющей стенки при разности температур жидкостей (или газов) в 1°С.

Размерность коэффициента теплопередачи К. (ккал/м2 час град) такая же, как и теплоотдачи.

Слагаемые в правой части выражения (42) являются термическими сопротивлениями теплоотдачи (—и —) или теплопро-

Если стенка состоит из нескольких слоев, как это бывает, например, в тех случаях, когда металлическая стенка котла покрыта с наружной стороны сажей, а с внутренней стороны — накипью, то выражение (42) принимает вид:

Решение. Для решения задачи подсчитаем отдельные термические сопротивления переходу тепла:

Термическое сопротивление я

Ккалмг час град

В мгчас град. /с/с ал

От газов к стенке Через слой сажи.

» стенку трубы слой накипи От стенки к воде

Сумме термических сопротивлений!

Коэффициент теплопередачи равен: 1 1

Если стенка кипятильной трубы будет очищена от сажи и накипи, то тогда

I/? = 0,0291; К =——— —- ^34,5 ккал/м2 кос град.

Следовательно, теплопередача возрастет на:

Топливо и котельные установки

СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОГО ТЕПЛА

Итоговым технико-экономическим показателем эксплуатации котельной является себестоимость 1 млн. ккал тепла, отпущенного котельной установкой. Анализ годовых затрат на выработку тепла в котельной установке позволяет выявить недостатки эксплуатации и наметить мероприятия, …

КОМПОНОВКА ОТОПИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ

Под компоновкой котельной установки подразумевается размещение котельных агрегатов и вспомогательного оборудования в помещении котельной. Компоновка должна обеспечить удобство и безопасность обслуживания котельного оборудования и надлежащие условия труда, но не должна …

Трубопроводы

Паровые котельные установки снабжаются питательными баками, емкость которых принимается равной двухчасовому расходу воды при питании — всех работающих котлов. Обычно уста^- навливают два бака или один бак, разделенный перегородкой на …

Продажа шагающий экскаватор 20/90

Цена договорная

Используются в горнодобывающей промышленности при добыче полезных ископаемых (уголь, сланцы, руды черных и

цветных металлов, золото, сырье для химической промышленности, огнеупоров и др.) открытым способом. Их назначение – вскрышные работы с укладкой породы в выработанное пространство или на борт карьера. Экскаваторы способны

перемещать горную массу на большие расстояния. При разработке пород повышенной прочности требуется частичное или

сплошное рыхление взрыванием.

Вместимость ковша, м3 20

Длина стрелы, м 90

Угол наклона стрелы, град 32

Концевая нагрузка (max.) тс 63

Продолжительность рабочего цикла (грунт первой категории), с 60

Высота выгрузки, м 38,5

Глубина копания, м 42,5

Радиус выгрузки, м 83

Просвет под задней частью платформы, м 1,61

Диаметр опорной базы, м 14,5

Удельное давление на грунт при работе и передвижении, МПа 0,105/0,24

Размеры башмака (длина и ширина), м 13 х 2,5

Рабочая масса, т 1690

Мощность механизма подъема, кВт 2х1120

Мощность механизма поворота, кВт 4х250

Мощность механизма тяги, кВт 2х1120

Мощность механизма хода, кВт 2х400

Мощность сетевого двигателя, кВ 2х1600

Напряжение питающей сети, кВ 6

Более детальную информацию можете получить по телефону (063)0416788

Источник

Блог об энергетике

энергетика простыми словами

Путь тепла от источника до потребителя

В этой статье я хочу рассказать про путь, который проделывает тепловая энергия от источника (в данной статье это котельная) до потребителей.

Перед прочтением рекомендую посмотреть статью о системах теплоснабжения. В ней есть наглядные схемы — они помогут вам лучше понять принцип.

Подготовка воды

Фильтрация и умягчение

В качестве теплоносителя используется вода. Перед тем как ее нагреть и отправить потребителям, воду нужно подготовить. Подготовка заключается в очистке от механических примесей, умягчении и удалении газов.

Na-катионитовые фильтры для умягчения воды

Вода из природных источников довольно жесткая и при ее нагреве образуется накипь — это вы знаете сами, т. к. пользуетесь чайниками и стиральными машинами. Накипь, как известно, мешает передаче тепла.

Один из способов умягчения воды — катионирование. В общих чертах — это замещение ионов кальция и магния (ионы жесткости) ионами натрия или водорода.

На фото выше — Na-катионитовый фильтр. В него загружен катионит, проходя через который, вода умягчается.

Деаэрация воды

Это процесс удаления из воды коррозионно опасных газов: кислорода и углекислого газа.

Если в воде присутствует кислород и углекислый газ, особенно в большом количестве, то при нагреве скорость коррозии существенно возрастает. Коррозия в теплоснабжении — самая частая причина возникновения аварий.

Деаэратор — установка для дегазации воды

Вода подается в деаэрационную колонку. В ней поток разбивается на капли и струи (оттого деаэратор и называют струйным). Делается это для увеличения площади поверхности воды. Снизу подается пар, который нагревает воду до температуры выше температуры насыщения (102 — 104 °С для атмосферных деаэраторов). При этом из воды активно выделяется кислород и углекислый газ, которые отводятся из деаэратора в атмосферу.

После прохождения через деаэрационную колонку вода скапливается в аккумуляторном баке деаэратора, откуда подается на подпиточные насосы, которые в свою очередь закачивают ее в тепловую сеть для восполнения потерь или заполнения пустых участков.

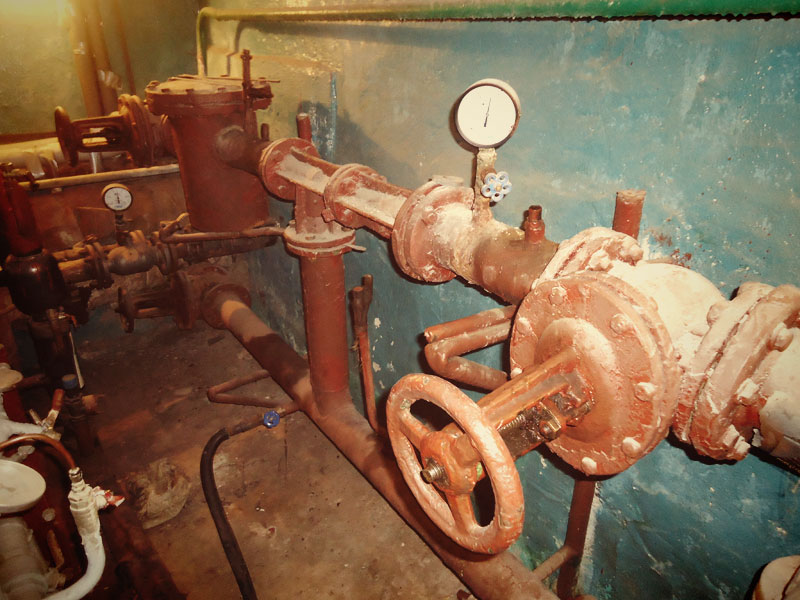

Циркуляция и подогрев сетевой воды

Чтобы доставить теплоноситель потребителям на большие расстояния нужны насосы. Чем больше потребителей, тем больше насосов.

Устанавливаются они перед котлами, чтобы «протолкнуть» через них воду — котлы имеют значительное гидравлическое сопротивление, особенно многоходовые.

Сетевая вода, вернувшаяся от потребителей, поступает в насосы и подается в водогрейные котлы. На ТЭЦ подогрев происходит в сетевых подогревателях паром из теплофикационных отборов турбин. В сильные морозы, когда отборов не хватает, станции тоже включают водогрейные котлы.

Есть котлы маленькие, есть большие. На данном фото котлы ПТВМ-100, являющиеся довольно мощными. 100 — это номинальная производительность [Гкал/час].

100 Гкал — это ≈38 462 палки докторской колбасы… в час.

Вода проходит по трубам (экранам) котла и воспринимает тепло от факела через стенки труб (радиационный теплообмен). Для повышения эффективности использования топлива в котлах есть конвективная часть (от термина «конвекция» или «конвективный теплообмен»). В ней тепло передается воде не от факела, а от горячих газов, являющихся продуктами сгорания топлива.

Тепло готово, пора отправлять.

Транспортировка тепла

Магистральные сети

Артерии тепловых сетей — магистрали. Это трубопроводы большого диаметра, по которым транспортируется теплоноситель. Они могут проходить как под землей, так и на эстакадах. В плане удобства эксплуатации и ремонта, конечно же, предпочтительней второй вариант, но это вредит эстетическому облику города.

Канальная прокладка тепловой сети

Помимо труб в тепловых сетях используется множество других элементов: арматура для отключения участков магистрали или вводов на квартала; компенсаторы тепловых расширений; дренажи для слива воды, воздушники для вытеснения воздуха при заполнении; опоры; и т. д.

Насосные станции

При транспортировке теплоносителя на большие расстояния, давление в сети снижается из-за гидравлического сопротивления. Для повышения давления используются насосные станции. Насосные также применяют при значительных перепадах высот рельефа местности.

Распределительные (квартальные) тепловые сети и центральные тепловые пункты (ЦТП)

На магистральных сетях есть ответвления или «врезки». Можно их называть и вводами на квартала. Теплоноситель заходит в квартал и, в зависимости от схемы теплоснабжения, поступает напрямую потребителям (зависимая схема теплоснабжения) или в тепловые пункты (независимая схема).

Кожухотрубчатые водо-водяные теплообменники в ЦТП

В теплообменниках происходит передача тепла для нужд горячего водоснабжения и отопления.

Сейчас стараются старые и громоздкие «бойлера» (на фото выше) заменить на более современные и компактные — пластинчатые.

После подогрева в центральном тепловом пункте вода по распределительным сетям подается в дома. Трубопроводы отопления и горячего водоснабжения проходят по одним каналам (лоткам). В случае, если система ГВС без циркуляции (однотрубная), то в канале «лежат» три трубы.

Состояние квартальных сетей в нашей стране печальное. Их много, а выделяемых на ремонт денег недостаточно. В последнее время, с повышением стоимости тепла ситуация начала меняться в лучшую сторону, но момент упущен — слишком долго не делалось почти ничего (90-е годы).

Царство «ЖЭУ»

Оборудование домовых систем отопления и горячего водоснабжения, в том числе индивидуальные тепловые пункты (ИТП), находится в ведении управляющих организаций. Это различные ЖЭУ, ТСЖ, УК и т. д.

Если в вашем доме установили ИТП, то теплоноситель из магистрали поступает напрямую в него. В нем подогревается вода для нужд ГВС и производится регулирование температуры теплоносителя, поступающего в батареи. Причем, регулирование осуществляется на основе показаний датчика температуры наружного воздуха.

Оборудование индивидуального теплового пункта

Как видите, все очень компактно. На переднем плане два пластинчатых теплообменника. Их может быть больше, они сами могут быть больше — все зависит от нагрузки (размера дома).

Плюс ИТП в его автоматизации — участие человека в регулировании не требуется. Минус — лень и кудрявые руки наладчиков. К сожалению, это не редкость.

А это элеваторный узел системы отопления. От них тоже постепенно отказываются в пользу ИТП.

Элеватор предназначен для снижения температуры, поступающей в батареи до расчетной. Охлаждение происходит за счет подмешивания воды из обратного трубопровода (после батарей) в подачу. Конструкция проста и надежна, но не экономична, особенно при неправильной наладке.

Вот и все. Теперь вы не только знаете путь тепла в теории, но и немного представляете как это выглядит.

Источник

Теплобмен в котельных установках

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2014 в 16:38, реферат

Краткое описание

Между телами, имеющими различные температуры, возникает процесс теплообмена, при котором тепло от более нагретых тел переходит к менее нагретым. Интенсивность теплообмена зависит от многих факторов и в первую очередь от разности температур: чем она больше, тем процесс передачи тепла протекает интенсивнее. Переход тепла от одного тела к другому осуществляется тремя способами: теплопроводностью (кондукцией), конвекцией и лучеиспусканием.

Теплопроводность. Процесс передачи тепла состоит в распространении его внутри тела, благодаря движению микрочастиц — молекул, атомов и свободных электронов. При этом обмен энергией между движущимися частицами происходит в результате их сталкивания. В более нагретой части тела молекулы обладают большей энергией; сталкиваясь с соседними частицами, энергия которых меньше, они передают им часть своей энергии.

Прикрепленные файлы: 1 файл

Теплообмен в котельных установках.docx

Теплообмен в котельных установках.

Между телами, имеющими различные температуры, возникает процесс теплообмена, при котором тепло от более нагретых тел переходит к менее нагретым. Интенсивность теплообмена зависит от многих факторов и в первую очередь от разности температур: чем она больше, тем процесс передачи тепла протекает интенсивнее. Переход тепла от одного тела к другому осуществляется тремя способами: теплопроводностью (кондукцией), конвекцией и лучеиспусканием.

Теплопроводность. Процесс передачи тепла состоит в распространении его внутри тела, благодаря движению микрочастиц — молекул, атомов и свободных электронов. При этом обмен энергией между движущимися частицами происходит в результате их сталкивания. В более нагретой части тела молекулы обладают большей энергией; сталкиваясь с соседними частицами, энергия которых меньше, они передают им часть своей энергии.

Различные тела обладают не одинаковой теплопроводностью. У жидкостей и в особенности у газов она незначительна, а поэтому они являются плохими проводниками тепла. Из твердых тел наибольшей теплопроводностью обладают металлы. Тела с малой проводностью называются теплоизоляционными материалами.

Количество тепла Q, передаваемое теплопроводностью через тело (плоская стенка), определяется по формуле

Q= λδ (t1 – t2 ) F τ ккал, (2.8)

где λ — коэффициент теплопроводноститела в ккал/м ∙ ч × град;

δ — толщина стенки в м;

t1 и t2 — температуры на поверхности стенки в град;

F — поверхность стенки в м²;

τ — время в ч.

Чтобы установить физический смысл коэффициента теплопроводности, необходимо решить уравнение (2.8) относительно λ. Приняв значения δ = 1 м, разности температур

t1 — t2= 1°, F=1 м² и τ = 1 ч, получим

λ = Qδ(t1 – t2 ) F τ = Q

Отсюда видно, что коэффициент теплопроводности λ выражает количество тепла, проходящее за 1 ч через стенку поверхности нагрева, равной 1 м² и толщиной 1 м, при разности температур на поверхности в 1°. Как показали опыты, коэффициент теплопроводности зависит от природы тела, а также от температуры, плотности, структуры и влажности.

В табл. 2.2 приведены значения коэффициентов теплопроводности некоторых материалов.

Конвекция. Если в сосуд налить жидкость и начать подогревать ее снизу, то нагретые нижние слои как наиболее легкие, будут подниматься вверх, уступая место более тяжелым верхним слоям. Благодаря этому происходит перемешивание холодных и нагретых частиц жидкости, ее движение в сосуде и распространение тепла. Такой способ передачи тепла называется конвекцией. В зависимости от причины, вызывающей движение среды конвекция разделяется на свободную и вынужденную. Если движение среды обуславливается разностью плотностей вследствие неравномерности обогрева, то конвекция называется свободной (естественной). Вынужденная (искусственная) конвекция наблюдается в том случае, когда движение среды создается принудительно при помощи нагнетателей (насоса, вентилятора и компрессора). При конвекции тепло передается не только вследствие перемещения массы жидкости (микрообъемов), но частично распространяется в результате обмена энергией между мельчайшими ее частицами, т.е. при помощи теплопроводности. Такимобразом, передача тепла конвекцией всегда сопровождается и теплопроводностью. Этот совместный процесс конвекции и теплопроводности принято называть конвективным теплообменом. Осуществляемый между поверхностью твердого тела и омывающими ее жидкостью или газом конвективный теплообмен называется теплоотдачей соприкосновением, или просто теплоотдачей.

Теплопроводности некоторых материалов

Материал | t в °С | λ в ккал/м ∙ ч ∙ град | Материал | t в °С | λ в ккал/м ∙ ч ∙ град |

Алюминий | 0 | 330 | Опилки древесные | 20 | 0,06 |

Асбест листовой | 30 | 0,1 | Песок: | | |

Асфальт | 20 | 0,6 | влажный | 20 | 0,97 |

Бетон | 20 | 1,1 | сухой | 20 | 0,28 |

Бронза | 20 | 55 | Пробковая пластина | 30 | 0,036 |

Войлок шерстяной | 30 | 0,05 | Резина | 0 | 0,14 |

Глина огнеупорная | 450 | 0,89 | Серебро | 0 | 394 |

Гравий | 20 | 0,31 | Сланец | 100 | 1,28 |

Картон гофрированный | − | 0,055 | Слюда | − | 0,5 |

Кирпич глиняный обыкновенный | 20 | 0,25 | Сталь | 20 | 39 |

Линолеум | 20 | 0,16 | Стекло | 20 | 0,64 |

Мел | 50 | 0,8 | Стеклянная вата | 0 | 0,032 |

Мрамор | 90 | 0,12 | Торфоплиты | 50 | 0,055 |

Накипь котельная | 65 | 1,3−2,7 | Фибра (пластина) | 20 | 0,042 |

| | | Цинк | 20 | 100 |

| | | Шлаковая вата | 100 | 0,06 |

Теплоотдача является сложным процессом теплообмена и описывается уравнением

Q = α (t−tст) Fτ ккал, (2.9)

где Q — количество передаваемого тепла в ккал;

α — коэффициент теплоотдачи в ккал/м2 × ч × град;

t — температура среды, омывающей стенку, в град;

tст — температура поверхности стенки в град;

F — поверхности стенки тела в м2;

τ — время в ч.

Коэффициент теплоотдачи α не является постоянным, его величина зависит от многих факторов: скорости движения жидкости (чем больше скорость, тем значение еговыше), состояния и природы жидкости (температура, плотность, вязкость), а также формы и размеров поверхности и т. д.

Ниже приведены ориентировочные значения коэффициента α (в ккал/м2 ∙ ч ∙ град):

для газов………………………………………. 5—100

» водяного пара в пароперегревателях…. 100—2000

» воды………………………………………….. 200—1000

» кипящей воды……………………………… 500—45000

» конденсирующегося водяного пара……. 4000—15000

Коэффициенты теплоотдачи в каждом конкретном случае обычно определяют по эмпирическим формулам. Так, при турбулентном движении воды вдоль поверхности коэффициент теплоотдачи между стенкой и водой может быть определен по формуле

α = (1400 + 18t — 0,035t2) ω 0,8dэкв0,2 ккал/м2 × ч × град, (2.10)

где t — температура воды в град;

ω — скорость движения воды в м/сек;

dэкв — эквивалентный диаметр в м.

При турбулентном движении воды поперек пучка труб коэффициент теплоотдачи может быть вычислен по уравнению

α = (1000 + 15t — 0,04t2)ω0,64dэкв0,36 ккал/ м2 × ч × град, (2.11)

Как показывает опыт, процесс теплоотдачи резко интенсифицируется при изменении агрегатного состояния жидкости — кипении воды или конденсации пара.

При давлениях Р от 0,2 до 100 ат для определения коэффициента теплоотдачи при кипении воды рекомендуется расчетная формула вида:

α = 22 ∆t2,33 Р0,58 м2 × ч × град, (2.12)

где ∆t= tст− tн — температурный напор в град;

Р — давление в ат;

tст — температура стенки в град;

tн — температура кипения жидкость в град.

Для случая конденсации пара на вертикальных поверхностях, смаиваемых конденсатом, коэффициент теплоотдачи может быть определен по формуле

α = (57000 + 56t — 0,09t2) (Н ∆t) -0,25 ккал/ м2 × ч × град, (2,13)

где t — температура пленки конденсата в град;

Н — высота стекания пленки конденсата в м;

∆t = tН — tст — разностьтемператур пара и стенки в град;

Для горизонтального пучка труб при движении пара снаружи в правую часть уравнения (2.13) вводят множитель 0,77, а вместо высоты Н подставляют nd (где n — число рядов трубок по вертикали;d — наружный диаметр трубок, м).

Тепловое излучение. Передача тепла излучением имеет важное значение в технике, особенно при высоких температурах теплоносителей. Теплообмен такого вида наблюдается в паровых котлах, печах, сушильных устройствах и т. д.

Лучистая энергия возникает за счет энергии других видов и главным образом тепловой как результат сложных внутриатомных процессов. Лучистая энергия возникает при электромагнитных колебаниях с различными длинами волн. Решающую роль в переносе тепла имеют лучи с длинами волн от 0,76—353 мк. Эти лучи принято называть тепловыми. Особенность этих лучей заключается в том, что они, попадая на тело и поглощаясь им, превращают свою энергию в тепло.

Лучи, падающие на тело, могут в общем случае частично поглощаться, частично проходить сквозь тело и частично отражаться (зависит от природы тела). Тело, способное полностью поглощать падающие на него лучи и обладающее максимальной способностью к излучению, называется абсолютно черным. Таких тел в природе не существует.

Все окружающие нас тела излучают и поглощают меньше лучистой энергии, чем абсолютно черное тело, и частично отражают и пропускают ее. Такие тела называются «серыми» телами. Близкими к абсолютно черному телу являются черное сукно, поглощающее 98% всей падающей энергии, черный бархат — 98,5% и др.

Количество энергии, излучаемой абсолютно черным телом, определяется уравнением по закону Стефана — Больцмана

E0 = c0 (T100)4 ккал/ м2 × ч. (2.14)

где E0 — излучательная способность абсолютно черного тела, выражающаяся количеством энергии, излучаемой с единицы площади поверхности за единицу времени;с0 — коэффициент излучения в ккал/ м2 × ч × град, равный для абсолютно черного тела 4,9;

Т — абсолютная температура тела °К.

Для тел, имеющих меньшую способностью излучения, т. е. для реальных тел, также может быть применен закон Стефана — Больцмана. В этом случае уравнение принимает вид:

Е = εЕ0 = εс0 ( T100 )4 ккал/ м2 × ч, (2.15)

где ε = Е/Е0 — отношение энергии излучения серого тела к энергии излучения тела абсолютно черного при той же температуре, называемое степенью черноты тел; величина ε изменяется в пределах от 0 до 1.

В табл. 2.3. приведены значения степени черноты некоторых материалов.

Степень черноты некоторых материалов

Материал | T в °С | ε |

Алюминий полированныйАсбестовая бумагаГипсСтальное литье (полированное)Сталь (окисленная)Кирпич: глиняный обыкновенный шамотныйЛак: белый черный матовыйМасляная краска различных цветовМедь тщательно полированнаяОкись медиСвинец серый окисленныйСеребро полированное, чистоеСтекло гладкоеТольЧугун обточенныйШтукатурка известковая | 225—57540—37020770—1040200— 60020110040—9040—9510080— 115800—110025225—6252221830- 99010—88 | 0,039—0,0570,93—0,9450,9030, 52—0,560,80,930,750,8—0,950, 96—0,980,92—0,960,018—0,0230, 2810,0198—0,03240,9370,910,6— 0,70,91 |

При подсчете баланса тепла, которым обмениваются два тела в процессе взаимного излучения, используют уравнения, выведенные на основе закона Стефана—Больцмана.

Так, если в лучистом теплообмене участвуют два тела, представляющие собой параллельные плоскости (рис. 2.4) с одинаковой площадью F, температурами T1>T2 и коэффициентами излучения соответственно с1 и с2, то количество тепла, передаваемое телом с более высокой температурой телу с меньшей температурой за единицу времени, подсчитывается по формуле

Q1 – 2 = спр [(T1 100)4 — (T2100)4] F ккал/час, (2.16)

где спр —приведенный коэффициент излучения ккал/м2 × ч град4, равный:

спр = 11с1+ 1с2-1с0 . (2.17)

Если поверхности тел F1 и F2 неодинаковы и расположены концентрически (рис. 2.4), расчетное уравнение имеет вид:

Q1 – 2 = спр [(T1 100)4 — (T2100)4] F1 ккал/час. (2.18)

В этом случае приведенный коэффициент излучения равен:

спр = 11с1+ F1F2(1с2 — 1c0) , (2.19)

где F1 и F2 — поверхности первого и второго тела в м2;

с1 и с2 — коэффициенты излучения в ккал/ м2 ∙ ч ∙ град4

Процесс лучистого теплообмена может происходить не только между твердыми телами, но также между твердым телом и газа- излучение которых отличается от излучения твердых тел. Одно- и двухатомные газы практически не излучают и не поглощают энергию, т. е. являются прозрачными для проникания тепловых лучей. Трехатомные газы (СО2, SO2) и в том числе водяные пары (Н20), излучают и поглощают лучистую энергию. Это обстоятельство приходится учитывать при расчетах паровых котлов, так как указанные газы содержатся в продуктах сгорания топлива, а, следовательно, передача тепла от них к поверхности нагрева осуществляется не только конвекцией, но и лучеиспусканием.

Излучение газов по сравнению с твердым телом имеет некоторые особенности:1) в газах излучение и поглощение происходит во всем объеме, а у твердых тел — в поверхностном слое; 2) твердые тела поглощают и излучают лучистую энергию всех длин волн, а газы — только определенных длин волн.

Количество излучаемого газом тепла (на 1 м2 поверхности стенок за 1 ч) может быть вычислено по уравнению

(2.20)

qr = εrc0 (Тr100)4 ккал/м2 × ч,

где εг — степень черноты газа, зависящая от температуры Т так и произведения Pι (где P — парциальное давление газа в смеси; ι — толщина слоя газа).

При расчетах значения εг определяют по специальнымномограммам. Необходимо заметить, что приведенная формула определяет полное количество излучаемой энергии газом. В действительности газ всегда огражден поверхностью (оболочкой) с температурой Тст и степенью черноты εст и имеет собственное излучение

(2.21)

qст = εстc0 (Тcn100)4 ккал/м2 × ч,

В результате между стенкой и газом происходит взаимный лучистый теплообмен. Количество тепла, передаваемого от газов к стенке, приближенно определится по формуле:

(2.22)

q = εст εr c0 [(Тr100)4 — Тcn100)4] ккал/м2 × ч,

где ε’ст = 0,5(εст + 1) — эффективная степень черноты стенки.

При расчетах площади конвективных поверхностей нагрева котлов учитывается тепло, передаваемое излучением. Формулу для подсчета этого количества тепла принято представлять в виде

(2.23)

QЛ = αл (tг — tст) F ккал\ч.

где tT и /ст — соответственно температуры газов и стенки, °С.

Общий коэффициент теплоотдачи при теплообмене соприкосновением (конвекцией) с учетом излучения газов будет:

где αс и αл — коэффициенты теплоотдачи соприкосновением и излучением.

При расчете теплообмена паровых и водогрейных котлов, а также аппаратов систем теплоснабжения обычно приходится иметь дело со сложным теплообменом, т. е. с теплообменом, где участвуют все виды передачи тепла: теплопроводность, конвекция и излучение. Наиболее распространен процесс передачи тепла через плоскую или цилиндрическую стенку, разделяющую два теплоносителя. Такой вид сложного теплообмена принято называть теплопередачей.

Учитывая важность и сложность этого вопроса, рассмотрим раздельно теплопередачу через плоскую и цилиндрическую стенки.

Рис.2.6. Теплопередача через плоскую стенку

Теплопередача через плоскую стенку. Однородная плоская стенка толщиной δимеет коэффициент теплопроводности λ (рис. 2.6). С одной стороны стенка омывается теплоносителем (газ, жидкость) с температурой t1, а с другой — с температурой t2.

При стационарных условиях, когда температура теплоносителей во времени не изменяется, удельный тепловой поток от греющей жидкости к поверхности стенки определится выражением

q = α1(t1 — tCT1) ккал/м2 × ч, (2.25)

где α1 — коэффициент теплоотдачи от жидкости к поверхности стенки.

Для того же теплового потока, протекающего через стенку путем теплопроводности:

q = λδ tст1- tст2ккал/м2 (2.26)

где λ — коэффициент теплопроводности материала стенки в ккал/м × ч × град; δ — толщина стенки в м;

tст1 и tст2— температуры поверхностей стенки с одной и другой стороны, °С.

Тепловой поток, передаваемый от стенки ко второй жидкости (теплоносителю), будет равен

q =α2 (tст2 — t2)ккал/м2 ×ч (2.27)

где α2 — коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой жидкости в ккал/м2 ×ч × град.

Для получения общего уравнения теплообмена суммируем почленно выражения (2.25) — (2.27)

qα1+ qλ\δ + qα2= t1- tcт1+ tст1- tст2+ tст2- t2.

Исключив промежуточные и неизвестные температуры, выражение для удельного теплового потока примет вид

q= 11α1 + δλ + 1α2 t1- t2ккал/м2 ×ч

(2.28)

Если обозначить

11α1 + δλ + 1α2= k,

(2.29)

то для полного количества тепла, передаваемого через площадь F в м2 за время τ ч , получим зависимость

Q = k(tl — t2)F τ ккал. (2.30)

Величина k называется коэффициентом теплопередачи, (в ккал/м2 × ч ×град), который измеряет количество тепла, передаваемого от одной жидкости к другой через единицу поверхности стенки за единицу времени при разности температур жидкостей 1°.

Величину, обратную коэффициенту теплопередачи k, принято называть термическим сопротивлением теплопередачи R, т.е.

R= 1k= 1α1 + δλ + 1α2. (2.31)

Если стенка не однослойная, а состоит из нескольких слоев имеющих различные толщину и коэффициенты теплопроводности, коэффициент теплопередачи определяется по выражению

k = 11α1 + i=1nδiλi + 1α2 .

(2.32)

Рис. 2.7. Теплопередача через цилиндрическую стенку

Теплопередача через цилиндрическую стенку.

В отличие от плоской стенки цилиндрическая стенка (рис. 2.7) имеет различные площади поверхности со стороны разделяющих ее жидкостей. Поэтому подсчет количества тепла, которым обмениваются эти жидкости, обычно ведут на единицу длины цилиндрической поверхности по выражению

qL = π (t1- t2)1α1d1 + 12λ 1n d2d1 + 1α2d2=πkLt1- t2ккалм×ч,

(2.33)

при этом kL= 11α1d1 + 12λ 1n d2d1 + 1α2d2 ккал/м×ч×град.

(2.34)

Здесь kL — линейный коэффициент теплопередачи, представляющий собой количество тепла в ккал, которое передается через 1 м длины трубы за 1 ч при разности температур между жидкостями в 1°;

t1 и t2 — температура жидкостей в град;

α1 и α2 — коэффициенты теплоотдачи со стороны греющей и нагревающей жидкости в ккал/м2 × ч × град;

d1 и d2 — внутренний и внешний диаметры трубы в м;

λ — коэффициент теплопроводности стенки в ккал/м × ч × град.

Полное количество тепла, передаваемого через однослойную цилиндрическую стенкудлиной L в м и за время τ в ч,

Q = kLπ(t1 — t2) L τ ккал, (2.35)

или, подставив значение kL в формулу (2.35):

Q= π t1- t2Lτ 1α1d1+ 12λ 1n d2d1 + 1α2d2 ккал.

Полное количество тепла, передаваемого через многослойную цилиндрическую стенку с количеством слоев п, будет:

Q= π t1- t2Lτ1α1d1+ i=1n12λi 1n di+1d1i + 1α2dn+1

(2. 37)

Приведенные расчетные формулы теплопередачи для цилиндрических стенок сравнительно громоздки, поэтому в некоторых случаях при расчете теплообмена через цилиндрические стенки используют формулы для расчета теплопередачи через плоскую стенку.

Теплообменным аппаратом называют всякое устройство, предназначенное для передачи тепла от одного теплоносителя к другому. Хотя по своему назначению и конструктивному оформлению эти аппараты очень разнообразны, принцип их теплового расчета является общим.

При проектировании новых аппаратов тепловым расчетом предусматривается определить площади поверхностей нагрева или охлаждения. Если поверхность нагрева или охлаждения известна, то целью расчета является выявление конечных температур теплоносителей, при этом такой расчет принято называть поверочным.

Как в том, так и в другом случае основным уравнением для расчета служит уравнение теплового баланса

Q = G1c1 (t’1 — t”1) = G2с2 (t”2 — t’2) ккал/ч (2.38)

и уравнение теплопередачи

Q = k∆tF ккал/ч.(2.39)

Здесь Q — количество передаваемого тепла в ккал/ч;

G1 и G2 — расходы горячего и холодного теплоносителей в кг/ч для жидкости в нм3/ч для газа;

с1, с2 — теплоемкость теплоносителей в ккал/кг × град;

k — коэффициент теплопередачи в ккал/м2 × ч × град;

t’1 , t”1 и t’2, t”2 — начальные и конечные температуры горячего

и холодного теплоносителей в град;

∆t — средняя разность температур теплоносителей в теплообменном аппарате в град;

F — поверхность нагрева в м2.

Коэффициент теплопередачи k определяется по ранее приведенным формулам, а величина Q обычно подсчитывается по вторичному теплоносителю.

Определение средней разности температур не представляет особых трудностей, однако здесь возможны различные случаи в зависимости от характера взаимного движения теплоносителей и их вида.

По характеру взаимного движения жидкости теплообменные аппараты разделяют на прямоточные при движении теплоносителей параллельно и в одном направлении (прямоток), противоточные при движении теплоносителей параллельно в прямо противоположных направлениях (противоток) и, наконец, аппараты, в которых теплоносители протекают в перекрестном направлении (перекрестный ток).

Рис. 2.8. Характер изменения температур жидкостей в теплообмене

α – при прямотоке; б – при противотоке

Изменение температуры жидкости вдоль поверхности теплообменника при противотоке и прямотоке показано на рис. 2.8. Средняя (логарифмическая) разность температур теплоносителей определяется по формулам:

для прямотока

∆t= t1′- t2′ — ( t1»- t2» )1n t1′- t2’t1»- t2»; (2.40)

∆t= t1»- t2′ — ( t1′- t2» )1n t1»- t2’t1′- t2»

(2.41)

В теплотехническом отношении противоток выгоднее прямотока, так как, во-первых, при противотоке представляется возможным отобрать у горячего теплоносителя больше тепла, чем припрямотоке, и, во-вторых, при противотоке средняя разность температур имеет большее значение.

Если хотя бы один теплоноситель не изменяет своей температуры в процессе теплообмена (что наблюдается при конденсации или кипении жидкости), противоток преимуществ перед прямотоком не имеет.

Если температура теплоносителей вдоль поверхности нагрева изменяется незначительно, то температурный напор между ними может быть принят как среднеарифметический из крайних разностей температур, т. е. на выходе и входе теплообменника.

В других случаях среднеарифметическая разность температур принимается только лишь при ориентировочных расчетах.

Пример 2.1. Определить потерю тепла в течение 1 ч обмуровкой котла с площадью поверхности F=50 м2 при толщине его стенки δ = 250 мм. Температура газов tг = 650°С и воздуха tв=30°С.

Коэффициент теплоотдачи от газов к обмуровке a1 = 20 ккал/м2 × ч × град и от обмуровки к воздуху α2=10 ккал/м2 × ч × град. Коэффициент теплопроводности обмуровки λ = 0,6 ккал/м2 × ч × град

1. Определим коэффициент теплопередачи по формуле (2.29)

k = 1120+ 0,250,6+ 110 ͌ 1,75 ккал/м2 × ч × град

2. Определим количество тепла, теряемого за 1 ч 1 м2 поверхности обмуровки

q = k(tr—tB)=1,75 (650 — 30) = 1102,5 ккал/м2 × ч.

3. Определим количество тепла, теряемого всей обмуровкой за сутки, по формуле (2.30)

Q = 1102,5 × 50 × 24 = 1 323 000 ккал.

Пример 2.2. Определить часовой расход пара и поверхность пароводяного подогревателя, в котором греющий пар и вода обмениваются

теплом в количестве Q = 500 000 ккал/ч.. Вода нагревается от температуры t2’= 20°С до температуры t2’= 80°С.

Греющий пар — сухой насыщенный давлением P = 2 ат. Толщина стенок труб, образующих поверхность подогревателя,δ = 3 мм и коэффициент теплопроводности λ = 40 ккал/м2 × ч × град.

Коэффициенты теплоотдачи от пара к стенке α1 = =10 000 ккал/м2 × ч × град и от стенки к воде α2=5000 ккал/м2 × ч × град.

1. Определяем расход пара

D= Qi»- i’= 500 000646,3-119,94 ͌ 950 кг/ч,

где i» и i’ — энтальпии пара и конденсата, определяемые по табл. 2.1.

2. Определяем поверхность подогревателя из уравнения (2.39). Предварительно определим среднюю разность температур между теплоносителями по формуле (2.40)

∆t= 119,6-20 –(119,6-80 )1n 119,6-20119,6-80 ͌ 65,2 °С

и величину коэффициента теплопередачи по формуле (2.29)

k=1110 000+ 0,00340+ 15000 ͌ 2667ккалм2× ч × град.

Тогда подставляя полученные значения ∆t и k в формулу (2.39), получим

F=500 0002667 ×65,2 ͌ 2,87 м2.

Теплопередача в котельном агрегате

Тепло в котлах передается конвекцией, теплопроводностью и излучением. Дымовые газы при движении в газоходах котла вначале отдают тепло конвекцией и лучеиспусканием наружной поверхности стенки котла. Воспринятое тепло вследствие теплопроводности материала стенки переходит от наружной поверхности к внутренней, а затем при помощи конвекции передается воде (в котле и экономайзере), пару (в пароперегревателе) и воздуху (в воздухоподогревателе).

Часовое количество передаваемого тепла в каждом элементе котла может быть определено по уравнению теплопередачи (12.39).

При подсчетах значения коэффициента теплопередачи k для поверхностей нагрева, омываемых газами с температурой более 250— 300°С учитывается их излучение. Средняя разность температур ∆t определяют по формуле (2.40) или (2.41). При расчетах испарительной поверхности парового котла, учитывая, что температура одного из теплоносителей постоянна, она подсчитывается без учета прямотока или противотока. В водогрейных котлах величина ∆t при прямотоке и противотоке имеет разное значение, но для упрощения расчета в большинстве случаев это не учитывается.

Источник