Способы передачи теплоты

Промышленные водогрейные котлы для производства тепла и пара

Отопительные водогрейные котлы устанавливаются в котельных административных, производственных зданий и отопительных котельных ЖКХ. Водогрейные котлы применяются для отопления, горячего водоснабжения и вентиляции промышленных заданий, цехов, гаражей, теплиц, производственных баз, строительных городков, больниц, детских садов, школ, клубов, санаториев, заводов, животноводческих ферм, магазинов, сельхоз предприятий и прочего.

Способы передачи теплоты

Способы передачи теплоты — теплота всегда передается от тел более нагретых к менее нагретым. Способы передачи теплоты от твердого тела (стенки) к обтекающей его жидкости или газу называются теплоотдачей. Способы передачи теплоты из одной среды в другую, разделенных перегородкой (стенкой), называются теплопередачей. Различают три способа переноса теплоты: теплопроводность, конвекцию и излучение (радиацию).

Теплопроводностью называется процесс распространения теплоты в теле (одном) посредством передачи кинетической энергии от более нагретых молекул к менее нагретым, находящимся в соприкосновении друг с другом. В чистом виде теплопроводность имеет место в твердых телах очень тонких, неподвижных слоях жидкости и газа.

Способы передачи теплоты распространяются через стенки котла. Теплопроводность различных веществ различна. Хорошими проводниками теплоты являются металлы. Весьма незначительна теплопроводность воздуха. Слабо проводят теплоту пористые тела, асбест, войлок и сажа.

Конвекцией называется перенос, теплоты за счет перемещения молярных объемов среды. Обычно конвективный способ переноса теплоты происходит совместно с теплопроводностью и осуществляется в результате свободного или вынужденного движения молярных объемов жидкости или газов (естественная или вынужденная конвекция). Естественной конвекцией распространяется теплота от печей, отопительных приборов, при нагревании воды в паровых котлах, охлаждении обмуровки котлов и других тепловых устройств. Свободное движение жидкости или газов обусловлено различной плотностью нагретых и холодных частиц среды. Например, воздух около поверхности печи нагревается становится легче, поднимается вверх, а на его место поступает более тяжелый, холодный. В результате этого в комнате возникает циркуляция воздуха, которая переносит теплоту.

Способы передачи теплоты включают в себя конвекцию. Вынужденная конвекция имеет место при передаче теплоты от внутренней стенки котла к воде, движущейся под действием насоса.

Излучением (радиацией) называется передача теплоты от одного тела к другому путем электромагнитных волн через прозрачную для теплового излучения среду. Этот процесс передачи теплоты сопровождается превращением энергии тепловой в лучистую и, наоборот, лучистой в тепловую. Радиацией передается теплота от факела горящего топлива к поверхности чугунных секций или стальных труб котла. Радиация — это наиболее эффективный способ передачи теплоты, особенно если излучающее тело имеет высокую температуру, а лучи от него направлены перпендикулярно к нагреваемой поверхности.

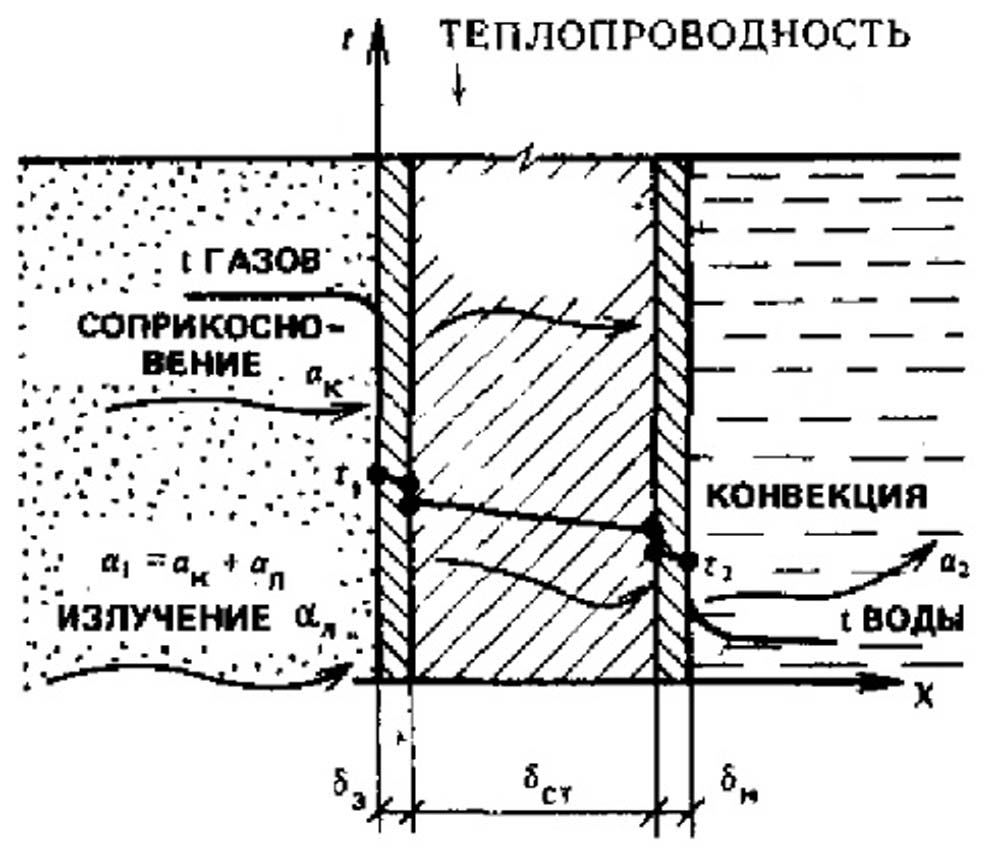

Понятие о теплопередаче. Рассмотренные выше три вида теплообмена в чистом виде встречаются очень редко. В большинстве случаев один вид сопровождается другим. Примером этого может служить передача теплоты от газообразных продуктов сгорания к стенке водогрейного котла (рис. 7). Слева поверхность ее соприкасается с горячими газообразными продуктами сгорания и имеет температуру t1 справа омывается водой и имеет температуру t2 Температура в стенке снижается в направлении оси х.

Рис. 7.Передача теплоты от газообразных продуктов сгорания к стенке водогрейного котла.

В данном случае теплота от газа к стенке передается одновременно путем конвекции, теплопроводности и излучением (лучистый теплообмен). Одновременная передача теплоты конвекцией, теплопроводностью и излучением называется сложным теплообменом.

Результат одновременного действия отдельных элементарных явлений приписывают одному из них, которое и считают главным. Так, радиация (излучение), называемая еще прямой отдачей, в передаче теплоты в топочной камере от топочных газов к внешней поверхности нагрева котла играет главенствующую роль, хотя наряду с ней в передаче теплоты участвуют и конвекция, и теплопроводность.

Способы передачи теплоты от внешней поверхности нагрева к внутренней через слой сажи, металлическую стенку и слой накипи осуществляются только путем теплопроводности. Наконец, от внутренней поверхности нагрева котла к воде теплота передается только конвекцией. В газоходах котла процесс теплообмена между стенкой секции и омывающими ее газами также является результатом совокупного действия конвекции, теплопроводности и радиации. Однако в качестве основного явления принимается конвекция.

Количественной характеристикой передачи теплоты от одного теплоносителя к другому через разделяющую их стенку является коэффициент теплопередачи К. Для плоской стенки коэффициент К количество теплоты, переданной в единицу времени: от одной жидкости к другой на площади 1 м 2 при разности температура между ними в один град. — определяется по формуле:

где α1 — коэффициент теплоотдачи от газов к стенке поверхности нагрева, Вт/(м 2 ×град); δ 3 — толщина золовых или сажевых отложений (так называемые наружные загрязнения), м; δст — толщина стенки секций или труб, м; δн — толщина накипи (так называемое внутреннее загрязнение), м; λ3, λст, λв – соответствующие коэффициенты теплопроводности золы или сажи, стенки и накипи, Вт/(м×град); α2 -. коэффициент теплоотдачи от стенки к воде/ Вт/(м 2 ×град).

В соответствии с приведенным примером сложного теплообмена (см. рис. 7) общий коэффициент теплоотдачи, а от газов к стенке котла соответственно равен:

где αк и αл — коэффициенты, теплоотдачи конвекцией и излучением.

Величина, обратная коэффициенту теплопередачи, называется термическим сопротивлением теплопередачи. Для данного случая:

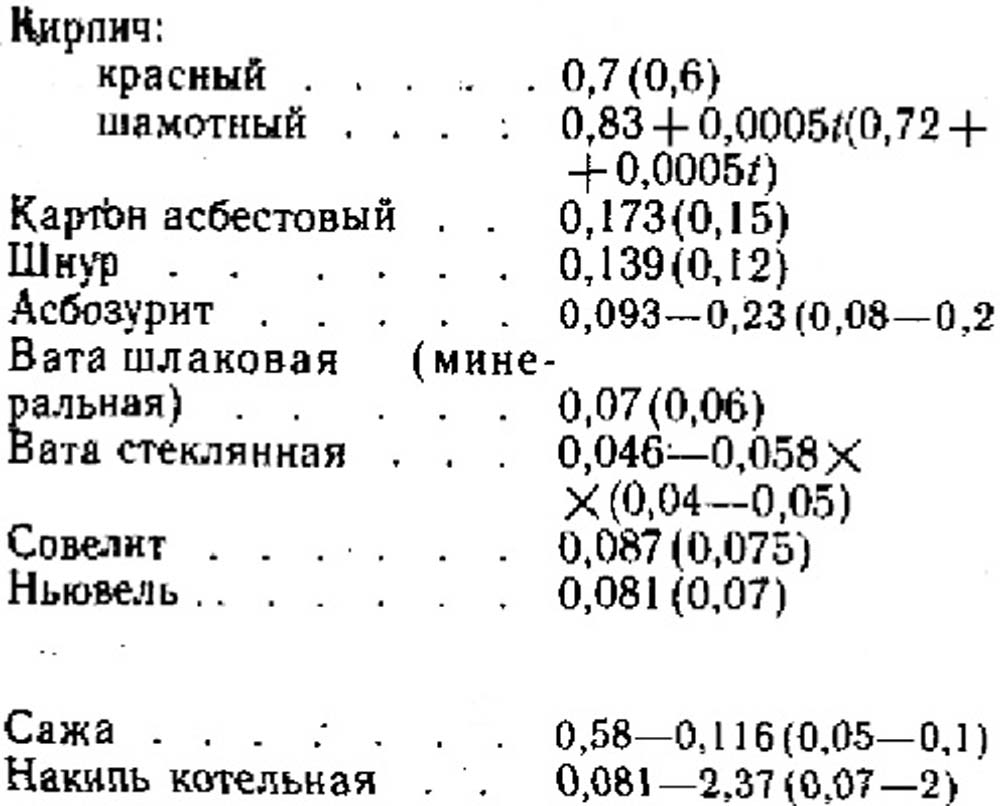

Различные вещества имеют разные коэффициенты теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности К — количество теплоты, передаваемое через единицу площади поверхности нагрева в единицу времени при разности температур в 1 град и толщине стенки в 1 м. При использовании внесистемных единиц (ккал в ч) размерность коэффициента теплопроводности ккал×м/(м 2 ×ч×град), в системе СИ — Вт/ (м × град).

Коэффициенты теплопроводности различных материалов, наиболее часто встречающихся в отопительно — котельной технике, приведены ниже, Вт/(м×град).

Количество теплоты Q, передаваемое через стенку, определяется по формуле:

где К — коэффициент теплопередачи, Вт/ (мг×град); ∆t — средняя разность температур греющей и нагреваемой сред или среднелогарифмический температурный напор, град; Н — площадь поверхности нагрева, м 2 .

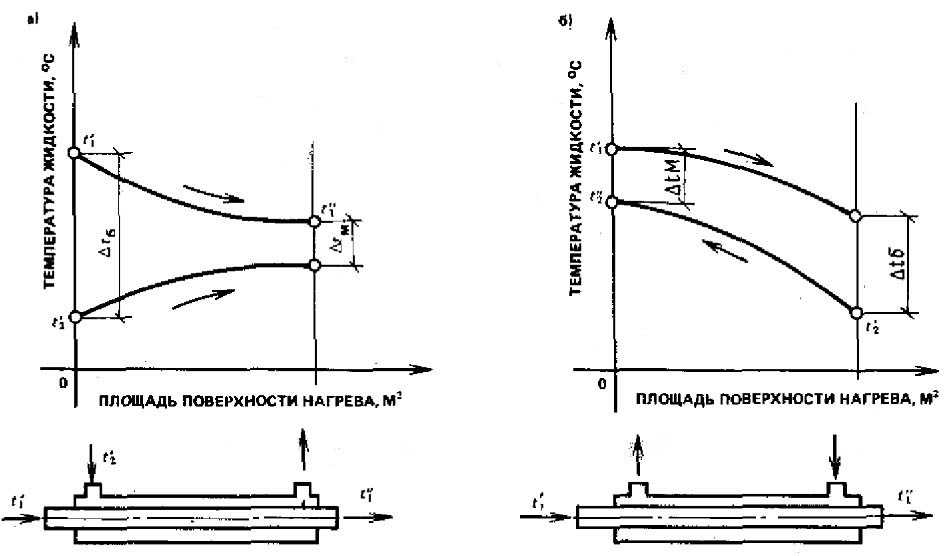

Среднелогарифмический температурный напор ∆t определяется по формуле:

где ∆tg и ∆tм — наибольшая и наименьшая разности температур греющей и нагреваемой среды.

Рис. 8. Характер изменения температур рабочих жидкостей при

а — прямотоке; б — противотоке.

Характер изменения температур рабочих жидкостей показан на рис. 8. Если в теплообменном аппарате греющая и нагреваемая жидкости протекают в одном направлении, то такая схема движения называется прямотоком (см. рис. 8, а), а в противоположных — противотоком (см. рис. 8, б).

Для единицы площади теплопередающей поверхности удельный поток, обозначаемый q, будет равен:

Из приведенных формул видно, что количество передаваемой теплоты тем больше, чем больше площадь поверхности нагрева Н и чем больше средняя разность температур или температурный напор и коэффициент теплопередачи К. Наличие на стенке котла накипи, золы или сажи значительно снижает коэффициент теплопередачи (см. ниже пример).

Определяющим фактором в передаче теплоты радиацией являются температура излучающего тела и степень его черноты. Поэтому, чтобы интенсифицировать передачу теплоты радиацией, необходимо увеличить температуру излучающего тела, повысив шероховатость поверхности.

Теплоотдача конвекцией зависит: от скорости движения газов, разности температур греющей и нагреваемой среды, характера обтекания газами поверхности нагрева — продольное или поперечное, вида поверхности — гладкая или оребренная. Основными способами интенсификации передачи теплоты конвекцией являются: повышение скорости газов, их завихрение в газоходах, увеличение площади поверхности нагрева за счет ее оребрения, повышение разности температур между греющей и нагреваемой средами, осуществление встречного (противоточного) омывания.

Пример. Рассмотрим влияние накипи и сажи на теплопередачу в котле, используя данные настоящего раздела. Принимаем толщину стенки секции чугунного котла δ1 = 8 мм, а отложившиеся на ней слой накипи толщиной δ2 = 2 мм и слой сажи δ3 = 1 Гмм. Коэффициенты теплопроводности стенки λ1, накипи λ2 и сажи λ3 соответственно принимаем равными 54; 0,1 и 0,05 ккал/(м×ч×град) (√62,7; 0,116 и 0,058 Вт/ (м 2 × К). Значения коэффициентов теплоотдачи: от, газов к стенке α1 = 20 ккал/(м 2 ×град); от стенки к воде α2 = 1000 ккал/(м 2 ×ч×град). Температуру газов принимаем равной t газ = 800°С, воды t = 95 С.

Расчеты производим для чистой и загрязненной стенок чугунного котла.

А. Стенка котла чистая.

Найдем коэффициент теплопередачи:

К = (l/α1 + δ/λ + l/α2 ) -1 = (1/20 + 0,008/54 + 1/1000) -1 = 1/0,0512 = 19,5 ккал/(м 2 × ч ×град) = 22,6 Вт/ (м 2 × град) и тепловой поток через стенку.

q = K∆t = 19,5 (800-95) = 13700 ккал/(м 2 ×ч) = 15850 Вт/ (м 2 ).

Определим температуру наружной поверхности стенки чугунной секции, воспользовавшись формулой

Из расчета видно, что при чистой стенке котла температура ее мало отличается от температуры воды внутри котла.

Б. Стенка котла загрязненная.

Повторив весь расчет, найдем:

q = 11 (800 — 95) = 7750 ккал/ (м 2 ×ч) = 8960 Вт/ (м 2 ), tст = 800 — 7750/20 = 412C.

Из расчета видно, что отложение сажи нежелательно тем, что она, обладая малой теплопроводностью, затрудняет передачу теплоты от топочных газов к стенкам котла. Это приводит к перерасходу топлива, снижению выработки котлами пара или горячей воды.

Накипь, имея малую теплопроводность — значительно уменьшает передачу теплоты oт стенки котла к воде, в результате чего стенки, сильно перегреваются и в некоторых случаях; разрываются, вызывая аварии котлов.

Сравнивая результаты расчета, видим, что теплопередача через загрязненную стенку уменьшилась почти в два раза, температура стенки чугунной секции при накипи возросла до опасных, по условиям прочности металла, пределов, что может привести к разрыву секции. Этот пример наглядно показывает необходимость регулярной очистки котла как от накипи, так и от сажи или золы.

Источник

Основные причины травматизма

(смотри ответ в билете №-6, вопрос №-5).

БИЛЕТ №-21

1. Циркуляция воды в паровом котле. Объяснить работу циркуляции контуров котла по плакату или макету котла.

2. Топки для сжигания жидкого топлива. Классификация, устройство, принцип действия форсунки для жидкого топлива.

3. Гидроудары. Причины их вызывающие. Мероприятия по предотвращению.

4. Дренажи и воздушники. Назначение, места установки. Требования Правил к их расположению.

5. Основные способы передачи тепла: излучение (радиация), теплопроводность, конвекция. примеры каждого в котлоагрегате.

6. Причины пожаров в котельных.

Ответ:

Циркуляция воды в паровом котле. Объяснить работу циркуляции контуров котла по плакату или макету котла.

(смотри ответ в билете №-1, вопрос №-1).

Топки для сжигания жидкого топлива. Классификация, устройство, принцип действия форсунки для жидкого топлива.

(смотри ответ в билете №-15, вопрос №-2; билете №-1, вопрос №-2).

Гидроудары. Причины их вызывающие. Мероприятия по предотвращению.

(смотри ответ в билете №-11, вопрос №-3).

Дренажи и воздушники. Назначение, места установки. Требования Правил к их расположению.

(смотри ответ в билете №-9, вопрос №-3).

Основные способы передачи тепла: излучение (радиация), теплопроводность, конвекция. примеры каждого в котлоагрегате.

Способы передачи тепла:

В котельных установках тепло от продуктов сгорания топлива ограждающим топку поверхностям, и через них воде и пару, передается тремя способами: излучением (радиацией), теплопроводностью и конвекцией.

Излучение (радиация) — это передача тепла от одного тела к другому на расстояние с помощью электромагнитных волн. Например, от горящего факела к поверхностям нагрева котла.

Теплопроводность — вид теплопередачи, при которой перенесение тепла имеет атомно-молекулярный характер и происходит без макроскопического движения в теле (в стенке трубы котла от внешней поверхности к внутренней).

Различные вещества имеют различную теплопроводность. Так, теплопроводность накипи более чем в 40 раз, а сажи более чем в 200 раз ниже теплопроводности чугуна. Отложение накипи и осадка затрудняют передачу тепла и приводят к перерасходу топлива.

Конвекция — это передача энергии в форме тепла перемещением и перемешиванием нагретых масс жидкостей или газов. Примером конвекции есть распространение тепла по всей комнате от горячей батареи.

В котельном агрегате конвективный теплообмен происходит на хвостовых поверхностях нагрева, где горячие дымовые газы обтекают трубы экономайзера и воздухоподогревателя.

Источник

Статья «Анализ тепловых процессов в котельном агрегате»

Анализ тепловых процессов в паровом котле с естественной циркуляцией

Паровым котлом (парогенератором, котлоагрегатом) называется агрегат, в котором за счет тепловой энергии, образующейся при сгорании топлива, происходит превращение питательной воды в пар с давлением выше атмосферного. По принципу действия котел является сложным теплообменным аппаратом, в котором происходят физические явления, связанные с процессами теплообмена и циркуляции воды, пара и пароводяной смеси.

Сущность процесса теплообмена заключается в том, что тепло от среды, имеющей высокую температуру (горячие газы), передается среде с низкой температурой (котельная вода, пар и воздух). Теплообмен в котлах происходит через стенки труб и камер, являющихся поверхностями нагрева, и осуществляется тремя способами: тепловым излучением, конвекцией и теплопроводностью. Совместное действие этих трех способов передачи тепла называется теплопередачей. Распространение тепла в воде и паре происходит главным образом конвекцией.

Сначала вода подогревается в экономайзере, в экономайзере кипящего типа частично испаряется. Затем в топочной камере происходит интенсивное парообразование, за счет разницы плотностей пароводяная смесь поднимается в барабан, где сепарируется на пар и воду. Пар идет на перегрев, а вода по опускным трубам возвращается в топочное пространство, где опять образуется пароводяная смесь.

Частицы жидкости (пара), находящиеся в непосредственном соприкосновении с поверхностями нагрева, получают от них тепло, нагреваются, становятся более легкими и поднимаются вверх, отдавая часть своего тепла и уступая место соседним, более холодным, а значит и более тяжелым частицам. Вследствие этого происходит движение частиц жидкости в виде восходящих и нисходящих потоков и осуществляется теплообмен внутри массы жидкости (воды и пара). Такое явление непрерывного перемещения частиц воды и пара носит название естественной циркуляции.

Тепло, образующееся топке парового котла при сжигании топлива, передается воде и водяному пару в поверхностях нагрева. Таким образом, в процессе теплообмена участвуют две среды: теплопередающая (нагревающая) и тепловоспринимающая (нагреваемая).

Основной теплопередающей средой (или теплоносителем) в паровых котлах являются продукты сгорания (дымовые газы), образующиеся в топке. В утилизационных котлах теплоносителем являются горячие газы, образовавшиеся в рабочем процессе дизельных или газотурбинных двигателей.

Тепловоспринимающей средой в паровых котлах может быть: вода и пароводяная смесь — в испарительных поверхностях нагрева; — водяной пар — в пароперегревателях; — вода — в экономайзере; — воздух — в воздухоподогревателе.

В ходе рабочего процесса, происходящего в паровых котлах, имеют место все три вида теплообмена:

— лучистый (радиационный) теплообмен — происходит в основном в топках паровых котлов и частично в других поверхностях нагрева;

— конвективный теплообмен — происходит при омывании горячими газами конвективных поверхностей нагрева;

— теплопроводность — с помощью этого вида теплообмена тепло от теплоносителя передается через стенки труб нагреваемой среде.

В котлах различают три типа поверхностей нагрева:

В них происходит теплообмен разными путями: в испарительных поверхностях нагрева за счет излучения (радиации), в пароперегревательных – излучением и конвекцией, в экономайзерных – конвекцией.

Парообразующие поверхности котлов располагаются в основном в топочной камере. В барабанных котлах среднего давления экономайзеры кипящего типа, так как питательная вода подогревается не только до температуры насыщения, но и частично превращается в пар. В барабанных котлах высокого давления доля теплоты, используемой на парообразование ниже, чем в средних, поэтому достаточно теплоты, подводимой к экранным трубам, где получается требуемое количество пара, потому экономайзеры выполняются некипящими.

При высоком и сверхкритическом давлениях пароперегревательные поверхности потребляют значительную долю тепловосприятия и не могут размещаться только в горизонтальном газоходе, потому часть поверхности пароперегревателя занимает верх топки (потолок, настенные панели), и выходной конвективный пакет часто находится в верхней части конвективной шахты.

Тепловосприятие экономайзера и воздухоподогревателя составляет 30-35% общего тепловосприятия поверхностей нагрева, пароперегревательных поверхностей – 20-22%, топочных экранов (испарительных поверхностей) – 35-50%.

Топочные экраны находятся в зоне наиболее высоких температур газов, выполняют в виде вертикальных панелей, полностью закрывающих все стены топки и имеющих только подъемное движение рабочей среды. Конструкция экранов должна обеспечивать непрерывный отвод теплоты для исключения перегорания трубок, нарушения гидравлических режимов и недопущения аварийных ситуаций.

Передача теплоты экранам топочной камеры определяется в основном лучистым теплообменом между высокотемпературными газами, заполняющими топочный объем, и наружной поверхностью труб, покрытых слоем загрязнений. В открытых топочных камерах с подъемным движением факела за счет конвекции можно пренебречь тепловосприятием топочных экранов, так как скорости газов около стен топки малы, а наружные загрязнения создают большое термическое сопротивление. В топках с вихревым движением факела (циклонные предтопки, топки с пересекающимися струями) конвективная составляющая теплообмена становится заметной и ее надо учитывать.

Одна из важных особенностей процесса теплообмена в топке состоит в том, что он протекает одновременно со сгоранием топлива.

В пароперегревателе перегревается насыщенный пар до заданной температуры. Он является одним из наиболее ответственных элементов котла, так как температура пара здесь достигает наибольших значений и металл работает в условиях, близких к предельно допустимым. Обычно для пароперегревателей применяют гладкие трубы, но у них ограничено удельное тепловосприятие. Для интенсификации теплообмена в пароперегревателях применяют плавниковые трубы и поперечное и внутреннее продольное оребрение.

В зависимости от места расположения пароперегревателя в котле и, следовательно, от вида теплообмена, осуществляющегося в нём, различают радиационные, ширмовые (полурадиационные) и конвективные пароперегреватели.

Радиационные пароперегреватели размещают на потолке топочной камеры или же на стенках её, часто между трубами экранов. Эти пароперегреватели, как и испарительные экраны, воспринимают тепло, излучаемое факелом сжигаемого топлива. Ширмовые пароперегреватели, выполненные в виде отдельных плоских ширм из параллельно включенных труб, укрепляются на выходе из топки перед конвективной частью котла. Теплообмен в ширмовых пароперегревателях осуществляется как излучением, так и конвекцией. Конвективные пароперегреватели располагают в газоходе котлоагрегата обычно за ширмами или за топкой; они представляют собой многорядные пакеты из змеевиков. Пароперегреватели, состоящие только из конвективных ступеней, обычно устанавливают в котлоагрегатах среднего и низкого давления при температуре перегретого пара не выше 440—510 °С. В котлах высокого давления со значительным перегревом пара применяют комбинированные пароперегреватели, включающие конвективную, ширмовую, а иногда и радиационную части. Котлы тепловых электростанций обязательно снабжают пароперегревателем, так как повышение температуры пара повышает термический к.п.д. паросиловой установки. При давлении пара в 14 Мн\м 2 (140 кгс/см 2 ) и выше обычно, кроме основных (первичных) пароперегревателей, устанавливают вторичные (промежуточные), в которых перегревается пар, частично отработавший в турбине.

Экономайзер и воздухоподогреватель используют температуру низкотемпературных продуктов сгорания (400-120 0 С), размещаются в конвективной шахте. При конструировании этих поверхностей нагрева главной задачей является интенсификация теплообмена и создание элементов с меньшей затратой металла, которые не подвергались бы сильному золовому износу и коррозийным повреждениям. Воздухоподогреватель имеет самый низкий коэффициент теплопередачи, потому его поверхность нагрева превышает суммарную поверхность нагрева всех элементов водопарового тракта и может достигать десятков и сотен тысяч квадратных метров. Воздух при одноступенчатой компоновке подогревателя подогревается до 250-300 0 С, при необходимости подогрева воздуха до более высокой температуры (350-450 0 С) воздухоподогреватель выполняют двухступенчатым, располагая часть экономайзера между двумя его ступенями (в рассечку).

Для интенсификации теплообмена в экономайзере змеевики экономайзера выполняют из труб малого диаметра (28-32 мм при толщине стенки 2,5-3,5 мм) и оснащают плавниками. Плавниковая труба имеет большую удельную поверхность нагрева и повышенное тепловосприятие. Движение воды в экономайзере выполняют восходящим, что обеспечивает свободный выход с водой выделяющихся при нагреве газов и в кипящих экономайзерах пара.

Резников М.И., Липов Ю.М. Котельные установки электростанций, 3-е изд., Москва: Энергоатомиздат, 1987 – 288 с.

Источник