Вирусы

Вирус (лат. virus — яд) — неклеточная форма жизни, мельчайшие болезнетворные микроорганизмы, не видимые в микроскоп. Они значительно меньше бактерий: легко проходят через бактериальные фильтры.

Вирусы способны размножаться только внутри живых клеток, до проникновения в них вирусы не имеют признаков жизни: пассивно перемещаются во внешней среде, ожидая встречи с клеткой-мишенью.

В 1892 году Ивановский Д.И. в ходе изучения мозаичной болезни табака обнаружил, что болезнь вызывается мельчайшими субстанциями, которые проходят через бактериальный фильтр, то есть были меньше бактерий. Вирусы впервые увидели в электронный микроскоп в 1939 году (спустя 19 лет со смерти Ивановского), однако считается, что именно Ивановский положил начало вирусологии как науке.

Вирусы выделяют в отдельное, пятое царство. Несмотря на их кажущуюся безжизненность, от неживой материи их отличают следующие черты:

- Наличие наследственности и изменчивости

- Способность к репродукции (воспроизведению себе подобных)

Рекомендую обратить особое внимание на черты, которые отличают вирусы от живых организмов:

- Неживое (инертное) состояние

Вне клетки хозяина находятся в неживом состоянии, ожидая внедрения. Вирусы — облигатные внутриклеточные паразиты.

У вирусов отсутствует обмен веществ с внешней средой (метаболизм).

Не имеют клеточной мембраны, ограничивающих их от внешней среды, и, соответственно, клеточного строения.

Не делятся, не размножаются половым путем

У вирусов отсутствует половое размножение и деление. Попав в живую клетку, вирус встраивает свою нуклеиновую кислоту (РНК/ДНК) в наследственный материал клетки-мишени. В результате клетка начинает синтезировать вирусные белки (новые вирусы): так увеличивается численность вирусов.

Вирусы не растут, не увеличиваются в размерах. Стратегия их жизни — безудержное размножение.

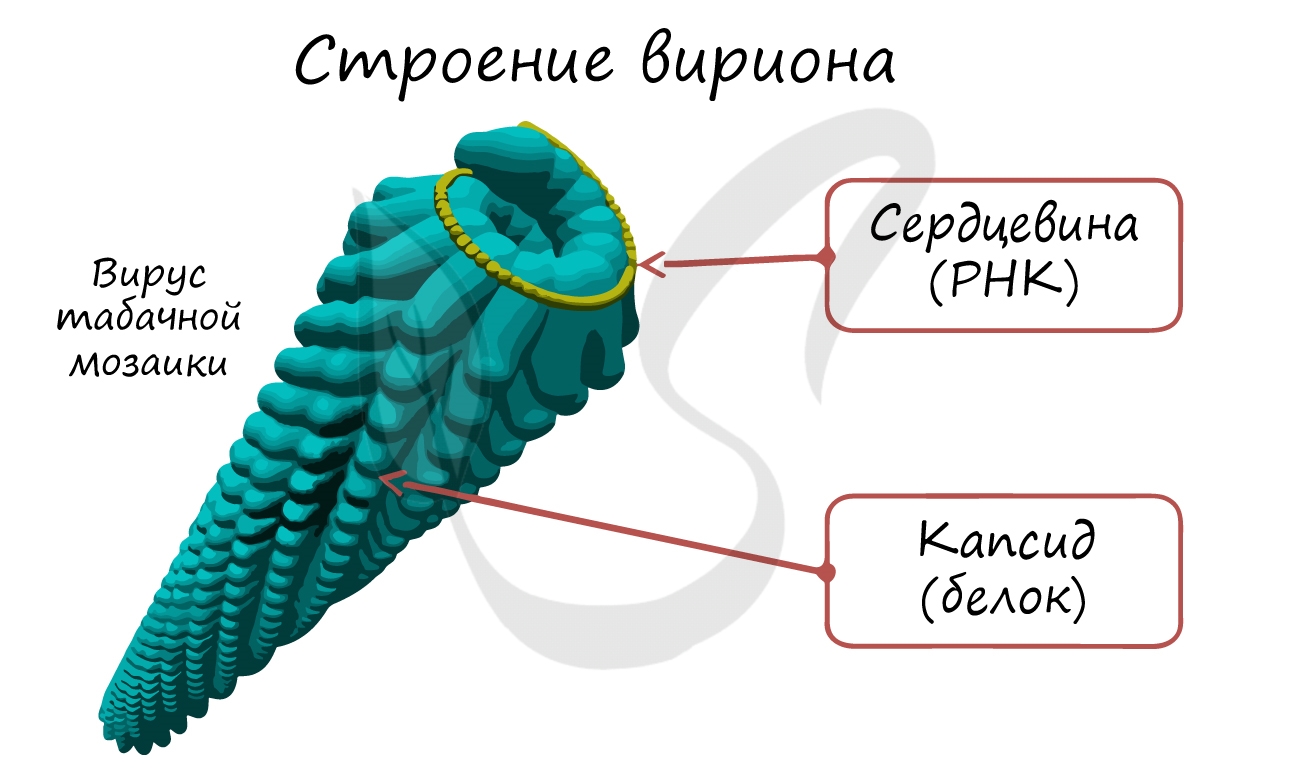

Если мы заглянем в клетку, инфицированную вирусом, то от вируса мы увидим только один элемент — его нуклеиновую кислоту (ДНК/РНК). Во внешней среде вирусы существуют в виде вирионов — полностью сформированных вирусных частиц, состоящих из белковой оболочки (капсида) и нуклеиновой кислоты внутри.

Носителем наследственной информации у вирусов может быть ДНК, РНК. В связи с этим все вирусы подразделяются на ДНК- и РНК-содержащие.

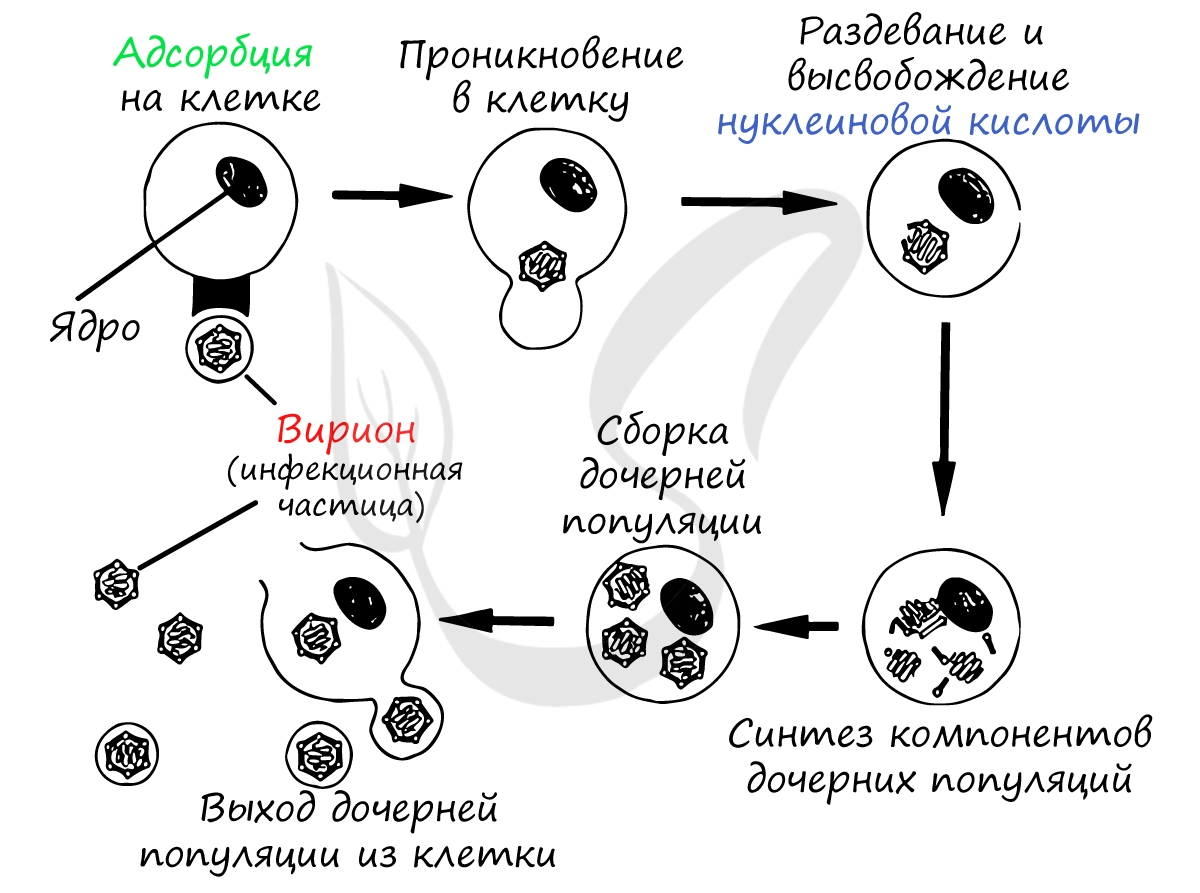

Взаимодействие вируса с клеткой

Найдя клетку, на поверхности которой есть подходящий рецептор, вирус взаимодействует с ним и прикрепляется к мембране клетки. Путем эндоцитоза (образование вакуоли) вирус проникает внутрь клетки, выходит из вакуоли в цитоплазму. Наследственный материал (ДНК/РНК) вируса реализуется по схеме: ДНК ↔ РНК → белок.

Проникнув внутрь клетки (инфицировав ее), вирус реализует собственный генетический материал (ДНК/РНК) путем синтеза вирусного белка на рибосомах клетки хозяина. Клетка даже и не подозревает, что вирус встроил в ее РНК/ДНК свой генетический код — она принимает его как свой собственный, а в результате синтезирует вирусные белки.

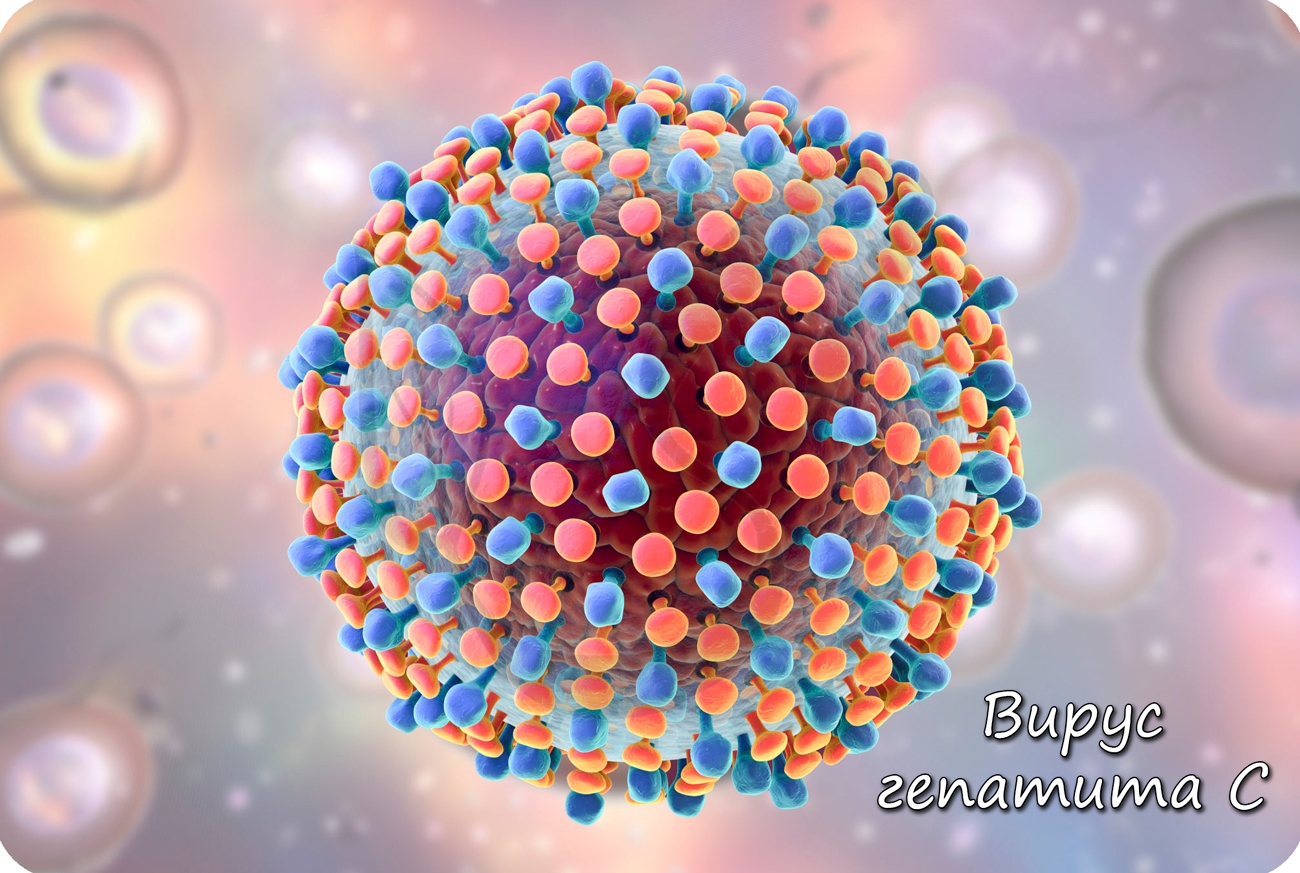

Образовавшиеся белки объединяются в вирусные частицы, которые могут выходить из клетки разными путями. Вирионы вирусов гепатита C выходят из клетки путем почкования (экзоцитозом), при таком варианте клетка долгое время остается живой и служит для продукции новых вирионов.

Известен и другой механизм выхода вирионов из клетки: взрывной, при котором оболочка клетки разрывается, и тысячи вирионов отправляются инфицировать новые клетки. Такой способ характерен для аденовирусов, ротавирусов.

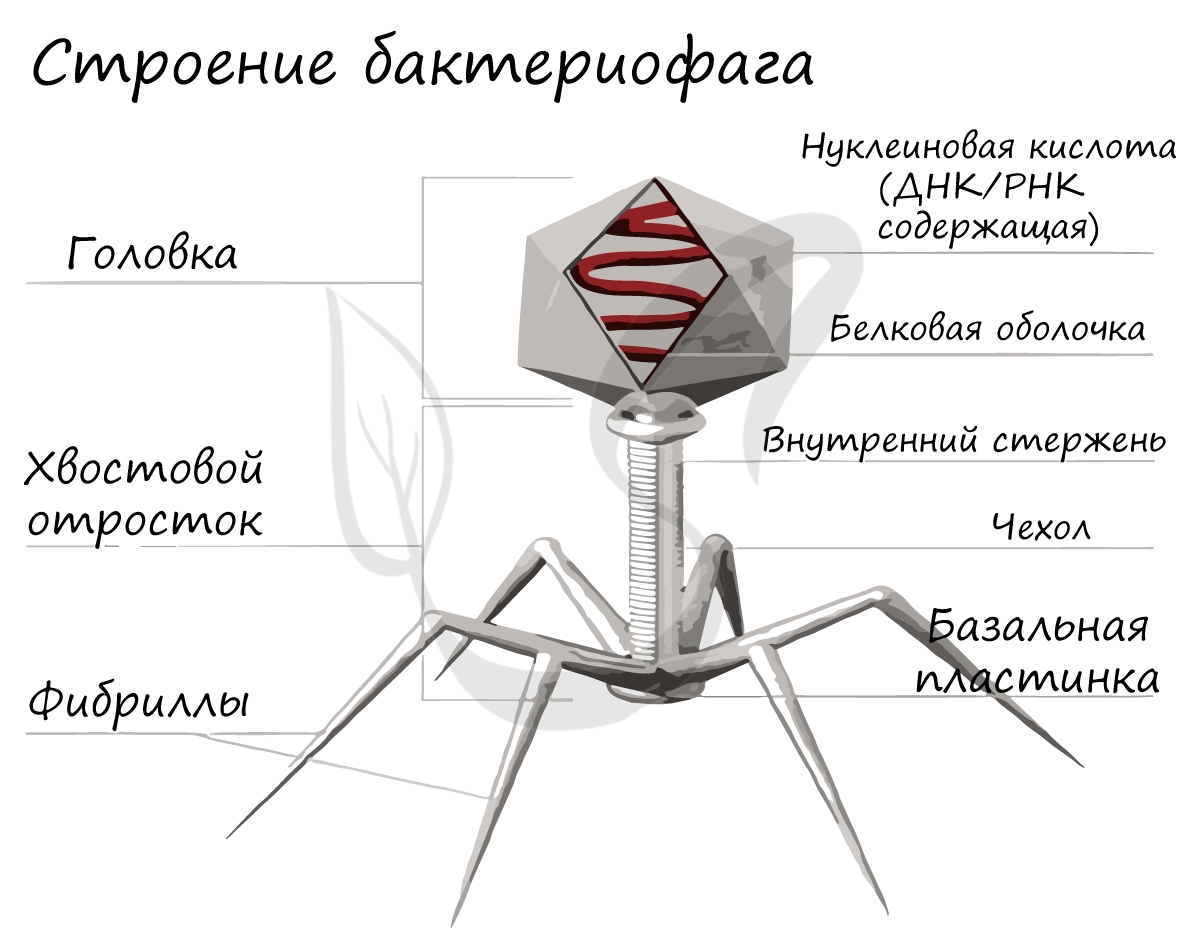

Бактериофаги («бактерия» + греч. phag(os) — пожирающий)

Это уникальная группа вирусов, инфицирующая только бактерии. Бактериофаг имеет капсид, с содержащимся внутри наследственным материалом — ДНК (реже РНК), протеиновым хвостом. Бактериофаги открыты в 1915 году и с тех пор активно применяются в ходе генетических исследований.

Ниже вы можете видеть типичное строение бактериофага. Бактериофаг напоминает шприц, который протыкает стенку бактерии и впрыскивает внутрь нее свою нуклеиновую кислоту.

Бактериофаги успешно применяются в медицине для лечения многих заболеваний. Это высокоэффективные, дорогостоящие препараты, которые помогают, например, нормализовать микрофлору кишечника при бактериальных инфекциях.

Вирусные инфекции

Вирусы вызывают множество заболеваний человека и животных. Некоторые из них неизлечимы даже на современном этапе развития медицины, например бешенство. К вирусным инфекциям относятся грипп, корь, свинка, СПИД (вызванный ВИЧ), полиомиелит, желтая лихорадка, онковирусы.

Такая группа, как онковирусы, потенцируют развитие опухолей в организме. К ВИЧ и онкогенным вирусам не существует специфических антител, что затрудняет процесс создания вакцины. В то же время против ряда вирусных инфекций: корь, ветряная оспа созданы вакцины, создающие стойкий пожизненный иммунитет.

Клетки вырабатывают защитный белок — интерферон. Это вещество подавляет синтез новых вирусных частиц, приводит к повышению температуры тела (например, при гриппе).

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) представляет для организма большую опасность. Он размножается в T-лимфоцитах — клетках крови, которые выполняют иммунную функцию. С гибелью T-лимфоцитов разрушается иммунная система, становится невозможным сопротивление организма бактериями, вирусам и грибам, что в отсутствии лечения приводит к вторичным инфекциям.

Риск заражения ВИЧ присутствует при гемотрансфузии (переливании крови), половом акте. Инфекция также может быть передана от ВИЧ инфицированной матери к плоду.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Особенности строения генетического аппарата и способы передачи наследственной информации у бактерий и вирусов. Генная инженерия и ее основные достижения.

В состав нуклеотида бактерий входят ДНК, РНК и белки. Число нуклеотидов в бактериальной клетке может варьировать от одного (в культурах, находящихся в стационарной фазе роста) до двух (в стадии задержки размножения после переноса клеток в свежую среду) и четырех (в культурах с постоянной скоростью роста). Каждый нуклеоид содержит двухцепочечную замкнутую в кольцо молекулу ДНК. В молекуле ДНК нуклеотида закодирована вся генетическая информация, необходимая для жизнедеятельности клетки, поэтому нуклеотид рассматривают как бактериальную хромосому. Хромосомы имеют кольцевое строение. Гигантская молекула ДНК бактериальной хромосомы поддерживается связанными с ней молекулами РНК и белка в форме компактной структуры, свернутой в отдельные сверхспирализованные петли (домены), число которых колеблется от 12 до 80.

Помимо хромосомной ДНК в состав генома многих прокариот входят также сверхскрученные, ковалентно-замкнутые кольцевые молекулы внехромосомной, или плазмидной, ДНК.

Способы передачи наследственной информации у бактерий:

1.трансформация – перенос изолированных фрагментов мол-лы ДНК из одного орг-ма к другому.

2.трансдукция это способность переносить наследственную инф-ю от одного орг-ма к др. при помощи вирусов.

3.конъюгация – обмен наследственной информацией.

Вирусы, представляют собой частицы (вирионы), стоящие на грани между живой и неживой природой и обладающие инфекционными свойствами. В дословном переводе термин «вирус» обозначает яд, ядовитое вещество.

Генетический материал вируса представлен одной молекулой нуклеиновой кислоты, ДНК или РНК, не связанной с белком. В связи с этим вирусы подразделяются на ДНК- и РНК-содержащие. Вирусы бактерий чаще содержат ДНК, а почти все вирусы растений и подавляющее большинство вирусов человека — РНК.

Нуклеиновая кислота вируса бывает одно- или двухцепочечной и может иметь кольцевую или линейную форму. Кольцевая форма ДНК более стабильна и свойственна большинству вирусов. Кольцо ДНК (РНК) обычно бывает перекручено, поэтому она имеет суперспирализованный вид.

В нуклеиновой кислоте вируса закодирована информация о всех его структурных белках. Многие вирусы содержат гены специфических полимераз (репликаз) — ферментов, контролирующих репликацию молекул нуклеиновых кислот. Но чаще вирусы используют для репликации ферменты клетки-хозяина. Некоторые мелкие вирусы содержат только три гена. Гены вирусов могут существовать в виде фрагментов ДНК, разделенных генетически инертными нуклеотидными последовательностями. Эти последовательности в момент работы генов «вырезаются», и целостность генетической информации восстанавливается.

Генетическое вещество у вирусов заключено в белковую оболочку, которая вместе с нуклеиновой кислотой образует так называемый капсид или нуклеокапсид. Большинство вирусов растений и РНК-содержащих бактериальных фагов состоит только из нуклеиновой кислоты и белка.

Генная инженерия – это комплекс действий, направленных на реорганизацию (перестройку) наследственного материала. Целью ГИ явл-ся создание новых гибридных форм эукариот и прокариот не половым путем, а методом гибридизации мол-лы ДНК (перенос ген-ой инф-ции из 1 орг-ма в др.). Включает следующие этапы:

1.получение ген-го материала.

2.включение этого материала в автономно реплицирующуюся генетт-ю стр-ру и создание рекомбинантной ДНК.

3.введение рекомбинантной мол-лы ДНК в кл.-реципиент и вкл. ее в хромосомный аппарат.

4.отбор трансформированных кл. в геном кот. вкл. переносимый ген.

Способы получения генов для пересадки

1.синтезирование хим-м путем.

2.метод ферментативного синтеза.

3.с помощью фер-тов рестриктаз.

4.клонирование (размножение кл. с рекомб-ной ДНК).

Основные достижения ГИ.На основе генной инженерии можно наладить промышленное производство витаминов, аминокислот, ферментов, гормонов и т. д. В настоящее время уже освоено промышленное производство белка инсулина (гормона поджелудочной железы для лечения диабета) и интерферонов — белков, подавляющих размножение вирусов. Генная инженерия используется в медицинской практике получения вакцин и сывороток.

Генная инженерия позволяет конструировать и эукариотические клетки с новой генетической программой. В настоящее время получают гибриды соматических клеток разных видов и даже животных и растений. Созданы растения, способные усваивать атмосферный азот, что в будущем не только обогатит растительную пищу белками, но сделает ненужным применение азотсодержащих удобрений и благоприятно скажется на чистоте окружающей среды.

Успехи генной инженерии позволили решить ряд фундаментальных проблем биологии. Так, с ее помощью были обнаружены мозаичное, экзонинтронное, строение гена у эукариот, структурные особенности и механизмы активности генов имуноглобулинов, выделены гены, ответственные за развитие злокачественных опухолей, расшифрована их полная нуклеотидная последовательность, выяснены некоторые механизмы дифференциальной активности генов в онтогенезе.

СЕЛЕКЦИЯ КАК НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ В СЕЛЕКЦИИ. СИСТЕМЫ СКРЕЩИВАНИЯ И МЕТОДЫ ОТБОРА В СЕЛЕКЦИЮ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЕКЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ ГЕНЕТИКИ.

Селекция –это наука и методах создания новых и улучшения существующих штампов микроорганизмов, сортов растений и пород животных.

Породой, сортом, штаммом называют популяцию организмов, искусственно созданную человеком и характеризующуюся определенными наследственными особенностями. Все особи внутри породы, сорта, штамма имеют сходные наследственно закрепленные св-ва: продуктивность, определенный комплекс физиологических и морфологических св-в, а также однотипичную реакцию на факторы внешней среды.

Наличие наследственной изменчивости позволяет путем различных систем скрещивания сочетать определенные наследственные признаки в одном организме, а также избавляться от нежелательных св-в.

Система скрещивания

Методы скрещивания 1. родственное (самоопыление)

(разведения): 2. Неродственное: — внутрипородное

Родственным скрещиванием (инбридинг) называют скрещивание особей, имеющих близкую степень родства:

Неродственное скрещивание-аутбридинг. Служит важным методом селекции. С его помощью комбинируют различные ценные признаки для создания новой породы или сорта.

Пример: чтобы повысить живой вес кур породы с маленьким весом, их можно скрестить с другой породой, характеризующейся большим живым весом. Гибридные куры первого поколения по весу будут занимать промежуточное положение. Но если их скрестить с такими же гибридными петухами, то во F2 произойдет расщепление на различные по весу особи. Породы еще не будет, но в этом поколении могут встретиться нужные сочетания признаков.

Отдаленная гибридизация – скрещивание форм, относящихся к разным видам и родам. В селекции получила наибольшее значение у растений, и прежде всего вегетативно-размножаемых. Ее широко использовали многие селекционеры для выведения сортов плодовых и ягодных растений, совмещающих в себе ряд таких ценных качеств, как морозостойкость, устойчивость к заболеваниям. Вегетативное размножение отдаленного гибрида снимает проблему стерильности. Так скрещивание диких иммунных к вирусным заболеваниям видов сахарного тростника с культурными формами позволило в 3 раза повысить продукцию сахара.

У животных: скрестили тонкорунных грубошерстных овец с диким бараном – Архаром была создана тонкорунная порода. Архаро – мерино, приспособленное к высокогорным пастбищным условиям.

В селекциях микроорганизмов гибрид двух дрожжей: Saccharomyces cerevisiae и S. Carlsbergensis сочетает ферменты, гидролизирующие сахара обоих видов. В силу этого он дает повышенный выход спирта и патоки. Этот гибридный штамм может неограниченно долго размножаться вегетативно не давая расщепления.

Основные задачи современной селекции:

— повышение урожайности сортов культурных растений

— повышение продуктивности пород домашних животных

— повышение продуктивности штаммов микроорганизмов

С целью изучения многообразия и географического распространения культурных растений Н.И Вавилов организовывал многочисленные экспедиции. В результате выделены центры происхождения культурных растений:

1)Южноазиатский – рис, сахарный тростник, цитрусовые.

Источник