- Растения способны общаться между собой

- Могут ли растения общаться друг с другом?

- Как говорят деревья и другие растения

- Молодая кукуруза издаёт щелчки

- Фенхель побуждает перец чили расти

- Горох улавливает ток воды на расстоянии

- Деревья передают друг другу знания

- LiveInternetLiveInternet

- —Видео

- —Музыка

- —Метки

- —Рубрики

- —Фотоальбом

- —Поиск по дневнику

- —Подписка по e-mail

- —Сообщества

- —Статистика

- Изучение коммуникации между растениями

- Идет-грядет зеленый ум

- Как ивы предупреждают друг друга об опасности, способна ли полынь к альтруизму, есть ли у растений подобие нервной системы и почему мы должны учиться думать как деревья

Растения способны общаться между собой

✅С самого детства мы знаем, что абсолютно все растения живые, также как и люди. Они питаются, размножаются, развиваются и так далее. Но мало кто задумывался о том, умеют ли цветы, деревья, кусты, трава и другие растения общаться друг с другом? В этой статье Ярина Красная расскажет, что существуют исследования, которые подтверждают, что это возможно.

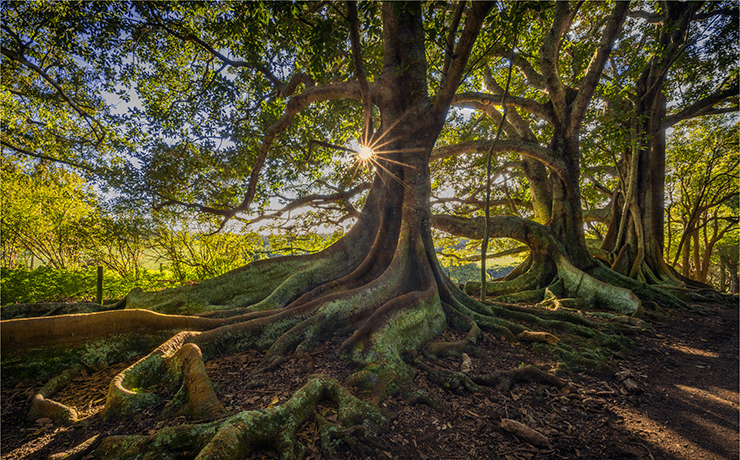

Растения способны общаться между собой. Подтверждение этой способности растений впервые было получено профессором Воутером ван Ховеном, изучавшим причины массовой гибели антилоп в одном из национальных парков Южной Африки. Исследования показали, что животные отравились танином, содержание которого в листьях акаций по непонятным причинам превысило норму.

Могут ли растения общаться друг с другом?

Выяснилось, что растения помогали друг другу защититься от поедания антилопами, которые были заперты в загонах и были вынуждены уничтожать имевшуюся там растительность. Растения, подвергшиеся уничтожению животными, передавали сигналы бедствия соседним растениям с помощью летучих субстанций, и те принимали защитные меры, в течение нескольких минут увеличивая содержание танина в листьях до смертельной дозы. Учёный отметил, что на свободе животные не объедают всю листву с дерева, а перемещаются от дерева к дереву, двигаясь постоянно против ветра, и выбирают деревья, находящиеся на большом расстоянии.

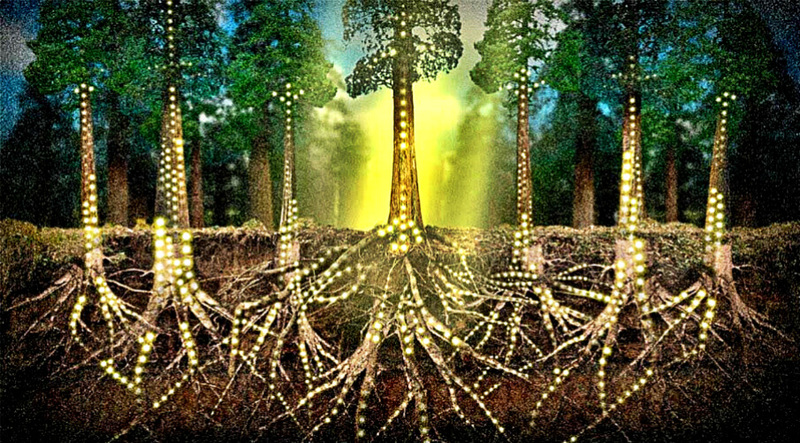

Исследовательница растущей в Канаде пихты Дугласа, Сьюзан Семард, обнаружила, что различные растения общаются друг с другом посредством электрических импульсов через корневую систему и грибницу симбиотических грибов, объединяющих растения в огромную сеть.

Через эту сеть растения обмениваются питательными веществами, углеродом и водой с растениями как своего вида, так и с другими видами.

Исследователи заключали берёзы в пластиковые мешки и накачивали мешки углекислым газом, содержавшим радиоактивные изотопы углерода. После этого они с помощью дозиметров определяли изменение содержания углерода в окружающих растениях. Оказалось, что берёзы делились углеродом с пихтами, растущими в местах, где был недостаток солнечных лучей.

В осеннее время углерод перемещался, наоборот, от пихт к берёзам, потерявшим листья.

В ходе одного эксперимента пихту Дугласа лишили возможности получать воду из почвы. Дерево продолжало жить благодаря тому, что соседние деревья через корни питали его водой.

Учёные выяснили, что в ответ на повреждения пихта экстренно передала соседней сосне большой объём углерода. Вслед за этим, оба дерева повысили содержание защитных веществ.

Исследование ДНК микориз грибов, служащих средством коммуникации растений, привело к открытию так называемых «материнских» деревьев. Это старые большие деревья, которые обладают наиболее разветвлённой связью с другими деревьями леса. Материнские деревья больше других растений поставляют в сеть углерода. Они могут оказать нуждающимся растениям самую большую помощь. Выяснилось, что материнские деревья могут поддерживать сородичей избирательно, например, отправляя больше питательных веществ своим родственникам. Они могут даже приостанавливать рост своей корневой системы, чтобы дать молодому дереву больше пространства.

Последние научные открытия дают новый взгляд на взаимоотношения в растительном мире. Раньше считалось, что растения конкурируют друг с другом, но оказывается, они могут сотрудничать. Это открывает возможности для новых типов экологического земледелия – создания сообществ растений, в которых они будут развиваться более гармонично и продуктивно.опубликовано econet.ru.

Автор: Ярина Красная, специально для Эконет.ру

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание — мы вместе изменяем мир! © econet

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Подпишитесь на наш ФБ:

Источник

Как говорят деревья и другие растения

Лес — это сложная экосистема. Сложнее, чем кажется на первый взгляд. Растения в ней связаны между собой и, помимо всего прочего, могут передавать информацию друг другу.

Сохранить и прочитать потом —

Эколог Сьюзан Симард (Suzanne Simard) сделала удивительное открытие: как бы далеко деревья ни находились друг от друга в лесу, они сохраняют способность к «общению». Такая возможность существует благодаря тому, что под землёй они соединены мицелием — тончайшими нитями, выходящими из плодового тела гриба. Их сеть подсоединяется к корням деревьев и контролирует обмен питательными веществами, которые необходимы представителям флоры для роста и жизни. Совокупная длина «магистралей» мицелия в лесной подстилке может превышать сотню километров даже на клочке почвы под вашей ступнёй.

С помощью «грибного транспорта» деревья и прочие растения общаются друг с другом, выделяя и передавая химические вещества. Смахивает на интернет или на человеческое тело, где органы связаны между собой кровеносной системой.

Примечательно, что деревья, кусты и травы способны передавать информацию и по звуковому каналу. «Учитывая, что все леса связаны между собой сетью грибов, возможно, растения используют грибы так же, как мы используем интернет, и посылают акустические сигналы через эту сеть», — рассуждает биолог из Университета Западной Австралии Моника Гальяно (Monica Gagliano).

Мы составили для вас подборку занимательных фактов из исследований, которые показывают, что звуковые сигналы и умение коммуницировать с их помощью играют важную роль в жизни деревьев и других растений.

Фото Dag Peak / CC

Молодая кукуруза издаёт щелчки

Герои сказок слышали, как растёт трава. Но вряд ли в стародавние времена кому-нибудь приходило на ум попытаться разобрать, о чём она шепчет. А это вовсе не так безумно, как кажется. Во всяком случае, несколько лет назад выяснилось, что саженцы кукурузы «говорят» — на частоте 220 Гц. К такому выводу пришла международная группа биологов во главе с Моникой Гальяно.

Фото Theo Crazzolara / CC

Учёные провели эксперимент на молодых растениях кукурузы. Было обнаружено, что корешки злака издают щёлкающие звуки. Когда их запись воспроизводили в лаборатории на аудиооборудовании, корни кукурузы тянулись по направлению к источнику звука, точно так же как деревья и кусты разворачивают листья по направлению к источнику света.

Фенхель побуждает перец чили расти

В другой научной работе Моника Гальяно исследовала поведение перца чили и его способность к «общению» с фенхелем. В результате эксперимента выяснилось, что проростки чили растут быстрее в присутствии взрослого растения фенхеля. Несмотря на то, что эта многолетняя трава была посажена так, что не могла взаимодействовать с проростками за счёт передачи летучих химических веществ или посредством других изученных механизмов.

Фото Marc Barrison / CC

Гальяно и её коллеги пришли к выводу, что, возможно, растения «общались» с помощью звука или магнитных волн.

Горох улавливает ток воды на расстоянии

Растения умеют не только «общаться» между собой с помощью акустических колебаний. Некоторые в состоянии распознавать звуки из внешней среды, как минимум важные для их выживания. Например, установлено, что звуковые вибрации помогают гороху посевному (Pisum sativum) засечь источник воды, даже когда уровень влажности почвы низок — например, когда жидкость движется в трубе под землёй. Корни растения « чувствуют», течёт ли рядом вода, и если да, то в какой стороне. А привнесение постороннего шума, как оказалось, мешает горошку «ориентироваться» в звуковом ландшафте.

Фото George Hodan / PD

Деревья передают друг другу знания

Деревья одного вида могут «узнавать» друг друга. Сьюзан Симард сравнивает это со способностью медведиц находить своего малыша среди чужих.

В лекции на конференции TED исследовательница описала эксперимент, который провела над пихтами. Она посадила рядом с материнскими деревьями как их дочерние саженцы, так и полученные от других деревьев. Оказалось, что взрослые пихты способны узнавать своих «потомков». И создают для них лучшие условия: материнское дерево даже может замедлить рост своей корневой системы только для того, чтобы его «родным» саженцам жилось привольнее.

Фото GoranH / PD

Эколог также проанализировала сигналы тревоги, которые подают деревья. Например, в ответ на такое предупреждение «родитель» может усилить поток питательных веществ в адрес «своего» саженца. Все эти способности укрепляют адаптивность лесной растительности и повышают её устойчивость к нежелательным воздействиям.

Исследователям предстоит тщательнее изучить роли звуковых сигналов в жизни лесной экосистемы. Но несколько фильмов и научно-популярных книг на эту тему уже вышло.

- Книга «Тайная жизнь деревьев. Что они чувствуют, как они общаются — открытие сокровенного мира». Бестселлер, написанный специалистом по лесоводству Петером Вольлебеном. Автор многие годы изучал взаимоотношения деревьев и их способность к общению, чем и делится с читателями.

- Книга «О чём думают растения». Профессор Флорентийского университета Стефано Манкузо в соавторстве с научной журналисткой Алессандрой Виолой пишут о сложной социальной жизни растений.

- Документальный фильм «Общаются ли деревья?» (Do Trees Communicate?). Он рассказывает об исследовании Сьюзан Симард, посвящённом общению между деревьями.

- Документальный фильм «Лесное исцеление» (Healing Forests). О том, как деревья связаны друг с другом и как это влияет на изменения климата.

Источник

LiveInternetLiveInternet

—Видео

—Музыка

—Метки

—Рубрики

- ВИТАМИНЫ. (113)

- ЗДОРОВЬЕ (96)

- Тонкий мир (5)

- «Ясновиденье», обряды, ритуалы, (5)

- ДЕНЬГИ И ИЗОБИЛИЕ (4)

- История наших предков (2)

- история славян (1)

- АНГЕЛЫ (13)

- ВЕСНА,ЛЕТО,ОСЕНЬ, ЗИМА. (30)

- Видео (64)

- ГОРОСКОПЫ, МАГИЯ, СИМВОЛЫ, КАЛЕНДАРЬ, СИМОРОН, нум (102)

- ДАЧНЫЕ ФАНТАЗИИ (47)

- Зарисовки_КУЛИНАРА (199)

- ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ (185)

- ИГРЫ (6)

- Косметика, КОСМЕЦЕВТИКА (19)

- МИР ПРЕКРАСНОГО, КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, МИР ЖИВОТНЫХ (51)

- Музыкальный момент (61)

- НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ, АФОРИЗМЫ, Аффирмации (75)

- Фотография, ОТКРЫТКИ, плэйкасты (85)

- Полезно_знать (81)

- Секреты комп. программ (14)

- СИМПАТИЯ, СТИХИ,ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ (141)

- СЛАДКОЕЖКАМ (22)

- Сундучок_хозяюшки,РАЗНОЕ. (180)

- ТРАВЫ, СПЕЦИИ (24)

- Уроки визажиста,КОСМЕТОЛОГА (4)

- ФАКТЫ и . (28)

- ФОТОмастерская — Фотогенераторы (2)

—Фотоальбом

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Сообщества

—Статистика

Изучение коммуникации между растениями

Идет-грядет зеленый ум

Энт, кадр из фильма «Властелин колец»

Как ивы предупреждают друг друга об опасности, способна ли полынь к альтруизму, есть ли у растений подобие нервной системы и почему мы должны учиться думать как деревья

Несмотря на отсутствие у растений нервной системы, ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что они обмениваются информацией. Научно-популярное издание Quanta опубликовало 16 декабря результаты исследования биолога Ричард Карбана из Калифорнийского университета в Дэвисе, специализирующегося на коммуникативных способностях полыни.

Гипотезе об умных растениях уже несколько десятилетий. За это время она прошла извилистый путь от восторженного признания до полного развенчания и, наконец, второго открытия. Сам Ричард Карбан начинал с исследования, в ходе которого пытался понять, как растения справляются с нашествием вредителей — цикад. Первое предположение сводилось к тому, что они выживают благодаря простой выносливости, претерпевая одно несчастье за другим: паразитов, травоядных, засуху и так далее. Однако в 1980-х зоолог Дэвид Роудс из Вашингтонского университета обнаружил, что представители зеленого царства борются за жизнь гораздо более изобретательно.

Ученый обнаружил, что ива ситхинская в ответ на нападение личинок коконопрядов и белой бабочки изменяла свой биохимический состав ,

целенаправленно делая собственные листья менее вкусными и питательными. В ходе эксперимента насекомые, поедая малопитательную клетчатку, росли очень медленно и постепенно теряли интерес к дереву. Реакция ивы, чья биохимия изменяется в зависимости от внешних факторов, сама по себе уже стала открытием, однако все оказалось еще поразительнее. Когда биолог начал кормить личинок листьями соседней, незараженной ивы, ничего не изменилось. Насекомые по-прежнему росли аномально медленно.

В 1983 году биолог заключил: одинаковые биохимические процессы протекали у двух разных растений, потому что здоровое дерево каким-то неведомым образом получило «сообщение» от зараженного и тоже изменило состав листьев, подготовившись к нападению насекомых. В том же году эколог Ян Болдуин из Дартмутского университетаобнаружил, что

саженцы тополя и клена начали выделять фенол, отпугивающий насекомых, когда их подсадили к деревцам с поврежденными листьями, которые ощипали лаборанты, имитируя следы от укусов острых мандибул личинок. И вот это было уже совершенно необъяснимо.

По сути, утверждали исследователи, безмозглые в прямом смысле слова растения достаточно сообразительны, чтобы предупреждать друг друга о том, что с ними происходит, кооперироваться и единым фронтом сопротивляться (в меру собственных способностей) насекомым. Этот феномен и нарекли коммуникацией между растениями. Пошли разговоры о «говорящих деревьях».

«Все пришли в восторг. Пресса так и носилась с этим открытием», — вспоминает Карбан.

Ботаникам изрядно подпортил кровь вышедший на экраны в 1979 году псевдодокументальный фильм «Тайная жизнь растений», снятый по одноименной книге 1973 года. Ее автором был журналист Питер Томпкинс, который не имел никакого отношения к науке, во время Второй мировой работал военным корреспондентом, а после развлекался сочинением шпионских детективов и оккультных расследований — самыми продаваемыми из них были бестселлеры «Секреты великих пирамид» и «Загадки мексиканских пирамид» (своего сына Томпкинс назвал Птолемей).

Хоть фильм и поразил зрителей революционным на тот момент эффектом замедленной съемки (общим местом она станет только через пять лет, после «Койяанискаци» ), в нем говорилось, что растения обладают паранормальными способностями, аурой, оргонной энергией, могут испытывать эмоции и вообще наделены сознанием. Так что тема прочно зарекомендовала себя как псевдонаучная.

Со скепсисом к «говорящим деревьям» отнеслось и научное сообщество. В 1984 году эколог Джон Лоутон разбил в пух и прах оба исследования как голословные и недостаточно детальные, чтобы на их основании делать далеко идущие теоретические выводы. В эксперименте Роудса, писал он, никаким «разговором» между ивами и не пахло — неопытный зоолог наверняка сам случайно заразил здоровую иву личинками, что и вызвало ответные биохимические процессы. Да и вообще исследователи обставляли дело так, будто между двумя биологическими царствами ведется всамделишная война.

Дэвид Роудс так и не смог оправиться после разгромной критики.

Ни один университет больше не решался финансировать продолжение его экспериментов. Ученый отчаялся, открыл придорожный мотель со столовой и навсегда забросил науку. Изучение коммуникации между растениями было задушено в зародыше.

Но сегодня Ричард Карбан называет Роудса невольным отцом этой научной дисциплины.

Критика Лоутона остановила не всех. Среди упрямых сторонников теории «говорящих деревьев» был молекулярный биолог Тед Фармер, в середине восьмидесятых занимавший место постдока в лаборатории, где изучали фитогормоны. Он исследовал виды полыни, которые выделяют метилжасмонат для отпугивания насекомых. Вдохновившись экспериментами предшественников, он положил растение с поврежденными листьями в герметичную емкость с кустами томата. Практически сразу же овощ начал выделять ингибиторы протеазы, которые отравляют вредителей, останавливая их пищеварение.

В 1990 году Фармер пришел к заключению, что коммуникация между растениями — даже между разными видами и родами — существует. «Если подобное оповещение широко распространено в природе, оно имеет глубочайшее экологическое значение», — писал он.

Оставалось неизвестным, существует ли эта коммуникация в дикой природе, или она вызвана специфичными лабораторными условиями. Именно это и решил проверить Ричард Карбан в полевых условиях, разбив на севере Калифорнии грядку с полынью и табаком, близким родственником томата. Как и в предыдущих экспериментах,

он сам рвал листики полыни, имитируя укусы гусениц, после чего фиксировал, что растение выделяет из пор метилжасмонат. И, эврика — растущий рядом куст табака начинал вырабатывать вредный для насекомых энзим полифенолоксидазы.

К концу лета этот табак практически не пострадал от саранчи и гусениц, в отличие от других растений на грядках поодаль.

Сегодня ботаника не сомневается, что практически все растения на свете начинают выделять летучие органические соединения в ответ на раздражающий фактор. Карбан в недавнем мета-исследовании «Летучая коммуникация между растениями, касающаяся фитофагов» подсчитал: 40 из 48 научных работ в области растительной коммуникации подтверждают, что соседние растения, не подвергшиеся атаке, распознают передающиеся по воздуху химические сигналы и тоже начинают выделять защитные вещества.

«Факт, что растения выделяют летучие вещества, когда их едят травоядные, настолько не подлежит сомнению, насколько вообще возможно в науке. Свидетельства, что каким-то образом растения еще и воспринимают эти вещества и отвечают защитной реакцией, тоже довольно надежные», — говорит ботаник Мартин Хейл из исследовательского центра Национального политехнического института Мексики.

У каждого представителя зеленого царства есть собственный рецепт «оборонительного химоружия», на которое реагируют другие растения. Например, всем известный запах свежескошенной травы — коктейль из спиртов, альдегидов, кетонов и сложных эфиров — может, и нравится людям, но для избежавших газонокосилки кустиков он сигнализирует о смертельной опасности.

Эти сообщения имеют универсальный характер — табак понимает предостережение полыни, перец чили и лимская фасоль реагируют на биохимическую эмиссию огурца.

Более того, растения общаются и с животными, например, призывая сигналами SOS насекомых-хищников, которые прилетают «на помощь» и съедают травоядных. Маис, на который напали гусеницы травяной совки, выделяет облако летучих соединений, привлекающее опаснейших ос-паразитов, которые набрасываются на гусениц и откладывают яйца прямо в их телах. Сигналы растений распознают муравьи, моль, колибри и даже черепахи (у Фармера есть труд о сложных взаимоотношениях последних с капустой).

Сам Фармер сегодня считается пионером в области изучения коммуникации между растениями. Осенью 2013 года он обнаружил новые свидетельства практически неизвестного способа передачи информации нашими зелеными братьями — с помощью электрических импульсов. Ученый исследовал, как лист «узнает», что его ест насекомое, и приказывает остальным частям растения выделять химические вещества, которые призваны защитить лист — например, сделать его невкусным или отравить паразита.

Он разместил микроэлектроды на листиках и черешках резуховидки Таля (это растение играет в ботанике ту же роль, что крыса в зоологии) и посадил на них пировать египетскую совку. Через мгновение приборы зарегистрировали скачок электрической активности, пробежавшей от места укуса по стеблю. По мере распространения импульса резуховидка начала накапливать и выделять из пор в воздух жасмоновую кислоту, отпугивающую насекомых.

Выяснилось, что разряд рождается благодаря генам, отвечающим за открытие специальных каналов в клеточных мембранах растения при его раздражении. Каналы, избирательно проницаемые для ионов, создают разницу потенциалов.

Это устрашающе похоже на нервную систему животных — в том числе, людей. Проблема только в том, что у растений просто нет нервных волокон, по которым мог бы проходить электрический разряд.

Тем не менее, эти механизмы у животных и растений эволюционно родственны.

«Очевидно, они происходят от нашего очень далекого общего предка. Вообще здесь множество интересных параллелей. Гораздо больше, чем различий. То, что делают растения, невероятно. Чем больше я работаю над ними, тем больше поражен», — говорит Фармер.

Биологи продолжают спорить о предназначении коммуникационных способностей у растений. В последнее время доминирует трактовка, которая несколько меняет перспективу и может разочаровать сторонников научной фантастики. Увы, скорее всего мы имеем дело не с увлекательной беседой деревьев и трав, а с внутренним монологомобреченного на одиночество вида.

Представить себе, что эволюция настолько расточительна, чтобы растения могли бескорыстно помогать другим видам, практически невозможно.

Исходя из логики естественного отбора, живому организму нет никакого резона тратить энергию, чтобы оповестить об опасности своего конкурента, который никак генетически не связан с ним.

Ботаник Мартин Хейл уверен, что, говоря о контактах растений, стоит различать два разных аспекта. Во-первых, в ходе эволюции они выработали способность выделять специальные вещества в воздух для собственной защиты — обычно не дальше, чем на метр — потому что это эффективнее, чем распространять те же вещества по флоэме, своей «сосудистой системе». Так, ива из эксперимента отчаявшегося первопроходца Роудса окружает себя облаком веществ, реагируя на которые, каждый лист сразу становится невкусным для личинок. Это гораздо быстрее, чем дожидаться, пока вещество растечется по всему стволу и веткам.

Во-вторых, в ходе коэволюции разные виды и даже роды научились подслушивать химические «монологи» друг друга с выгодой для себя. Поэтому обозначенное явление ботаники предлагают называть не коммуникацией, а скорее подслушиванием.

Эти ботанические изыскания напрямую затрагивают интересы простых аграриев, которые теперь могут в разы повысить устойчивость сельскохозяйственных культур к вредителям самым естественным способом.

Например, окультуренная кукуруза потеряла суперспособность своего дикого родича маиса призывать на помощь полчища ос, убивающих паразитов. Но если ген, отвечающий за этот признак, «включить» у кукурузы обратно, отпадет всякая нужда в пестицидах.

Кроме того, по периметру поле могут охранять растения-стражи с высокой чувствительностью и наиболее выраженной оборонной реакций. В случае нападения вредителей они начнут выделять защитные вещества и запустят цепную реакцию на всей плантации.

Источник