- Методы передачи электроэнергии на расстояние

- Способы передачи электроэнергии

- Воздушные и кабельные линии

- Постоянный ток

- Беспроводная передача

- Катушки

- Лазер

- Микроволновая передача

- Видео по теме

- Справочник электрика

- вторник, 30 апреля 2013 г.

- Передача электроэнергии. Путь от электростанции к потребителю. Сокращение потерь при передаче электроэнергии.

- Передача электроэнергии. Путь от электростанции к потребителю. Сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Методы передачи электроэнергии на расстояние

Электроэнергией является свойство магнитного поля преобразоваться в иные виды энергии. Такими видами энергии могут быть: механическая, химическая, паровая, лазерная. Число потребителей и источников потребления постоянно растет. Поэтому вопрос о способах передачи электроэнергии на большие расстояния, с сохранением мощности и ее распределением, остается открытым. Статья опишет основные и актуальные способы передачи, а также современные разработки в области беспроводных технологий.

Способы передачи электроэнергии

Электроэнергия или переменный ток, передается от источника к потребителю, через провода или подземные кабельные линии. Эти способы актуальны на протяжении многих лет. Связано это с тем, что нет технологии, способной передать электричество на большое расстояние при минимальных потерях с сохранением полной мощности. Да и способ еще должен быть максимально надежным и дешевым.

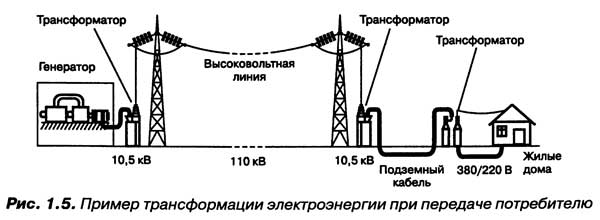

Схема передачи переменного электрического напряжения или постоянного электрического напряжения выглядит следующим образом:

Принцип работы и объяснение схемы:

- В начале схемы находится генератор, вырабатывающий электричество.

- От генератора напряжение подается на трехфазный трансформатор, для повышения мощности. От него электричество течет по ЛЭП (линия электропередачи).

- После ЛЭП напряжение попадает на трехфазный понижающий трансформатор.

- От трансформатора напряжение подается потребителю, с существенным занижением.

Для постоянного тока существует выпрямительное устройство, которое находится после повышающего трансформатора. Пройдя по ЛЭП, постоянный ток сначала должен попасть на устройство преобразования постоянного тока в переменный, а только потом на понижающий трансформатор.

Воздушные и кабельные линии

Потребление электроэнергии по воздушным ЛЭП и кабельным линиям, представляет собой определенную схему. В начале схемы находится источник энергии, а именно электростанция. Электростанция подает завышенное напряжение на распределительную линию, в конце которой находится занижающий трансформатор. Основным минусом подобной схемы является именно потребность в подаче слишком высокой мощности. Связано это с потерей доли напряжения на расстоянии. Способов подобной передачи 2.

Воздушные линии представляют собой сеть высоковольтных проводов, подвешенных на столбы или опоры. Этот метод очень распространен и является эффективным. Но и у него есть ряд минусов:

- большие затраты в рабочей силе и материале на стадии поставки новым потребителям на большое расстояние;

- потеря значительной доли мощности с каждым километром;

- требование подачи большой мощности в начале (от электростанции);

- вред магнитного поля для человека;

- большая вероятность повреждения и разрушения от природных катаклизмов;

- большие трудности для монтажа ЛЭП в трудных, непроходимых регионах.

Воздушные линии подают потребителю переменный ток. По дальности и мощности они делятся на следующие категории:

- Воздушные линии напряжением до 1 кВ считаются низковольтными. Они являются окончанием схемы передачи к потребителю.

- Линии с напряжением от 1 до 35 кВ считаются средними.

- Высоковольтными линиями считаются ВЭЛ с напряжением 110-220 кВ. Эти линии являются началом схемы передачи напряжения.

- К сверхвысоковольтным относятся ВЭЛ напряжением 330–750 кВ.

- К ультра высоковольтным относятся ВЭЛ напряжением, превышающим 750 кВ.

Чем выше подаваемое напряжение, тем большие расстояния оно должно покрыть от источника к потребителю.

Кабельные линии работают по схожему принципу. По ним также поступает переменный электрический ток. Но проводят такие линии под землей или под водой. Основными недостатками подобной передачи являются:

- Большие трудности и затраты при прокладке. Кабельные линии прокладываются в местах, где невозможно или опасно проводить воздушные линии.

- Также идет потеря доли напряжения с расстоянием.

- Существует опасность механического повреждения или растяжения кабеля.

- Есть опасность шагового напряжения при повреждении, особенно в воде.

- Очень тяжело найти и устранить повреждение.

На данный момент существует 2 схемы передачи электроэнергии от источника к потребителю по воздушным или кабельным линиям:

- Разомкнутая схема. Эта схема передачи представляет собой источник напряжения и потребителя как прямую линию. Минусом такой схемы является отсутствие резервной линии при повреждении какого-либо участка.

- Замкнутая схема (более надежна). В ней источник и все потребители заключены в кольцо или сложную схему. При повреждении участка линии, подача электричества не прекращается.

Подобные схемы также делятся на категории.

Схемы в визуальном отображении:

Разомкнутая схема бывает 3 видов:

- Схема радиального подключения, в которой на одном конце находится подающее устройство, а на втором конце потребитель энергии.

- Магистральная схема похожа на радиальную, но в ней присутствуют дополнительные отводы для потребления.

- Схема магистральной подачи, при которой между двумя источниками находится один потребитель.

Замкнутая схема также бывает 3 видов:

- Кольцевая схема с одним источником и потребителем.

- Магистральная схема с наличием резервного источника.

- Сложная замкнутая схема, для подключения потребителей особого назначения.

Все эти схемы относятся к передаче постоянного тока потребителю. Передача и распределение электроэнергии подобным способом является одинаковым для российских и зарубежных сетей.

Постоянный ток

Вторым способом передачи электрического тока потребителю, является постоянный ток. Подобный ток является выпрямленным. Он встречается в аккумуляторах, батарейках, зарядных устройствах. Такой ток и сейчас подается потребителям некоторых стран, но в очень малых количествах. Его вырабатывают солнечные батареи. Постоянный ток можно подавать по действующим ЛЭП и подземным кабелям. Плюсы такой передачи, следующие:

- С расстоянием нет потери мощности. Не придется завышать напряжение на электростанции.

- Статическая устойчивость не оказывает влияния на передачу и распределение.

- Не требуется настраивать частотную синхронизацию.

- Напряжение можно передать всего по одной линии с одним контактным проводом.

- Нет влияния электромагнитного излучения.

- Минимальная реактивная мощность.

Постоянный ток для потребителя не подается только по причине огромной себестоимости оборудования для электростанций.

Проводимость электрического тока и процент завышения в начале передачи, во многом зависят от сопротивления самой ЛЭП. Снизить сопротивление, — а тем самым нагрузку — можно при помощи охлаждения до сверхнизкой температуры. Это помогло бы увеличить расстояние для передачи энергии и существенно снизить потери. Сегодня нет технологии занижения температуры линии электропередачи. Такая технология является крайне дорогой и требует больших изменений в конструкции. Но в регионах крайнего севера этот способ вполне работает и намного занижает процент передачи мощностей и потери от расстояния.

Беспроводная передача

Передать и распределить ток по потребителям без использования проводов, это реалии наших дней. Об этом способе впервые задумался и воплотил его в жизнь Никола Тесла. На сегодняшний день ведутся разработки в этом направлении. Основных способов всего 3.

Катушки

Катушками индуктивности является свернутый в спираль изолированный провод. Метод передачи тока состоит из 2 катушек, расположенных рядом друг с другом. Если подать электрический ток на одну из катушек, на второй появится магнитное возбуждение такого же напряжения. Любые изменения напряжения на катушке передатчике, изменятся на катушке приемнике. Подобный способ очень прост и имеет шансы на существование. Но есть и свои недостатки:

- нет возможности подать высокое напряжение и принять его, тем самым невозможно обеспечить напряжением несколько потребителей одновременно;

- невозможно передать электричество на большое расстояние;

- коэффициент полезного действия (КПД) подобного способа — всего 40 %.

На данный момент актуальны способы простого использования катушек, как источника и получателя энергии. Этим способом заряжают электрические самокаты и велосипеды. Есть проекты электромобилей без аккумулятора, но на встроенной катушке. Предлагается использовать дорожное покрытие в качестве источника, а машину в качестве приемника. Но себестоимость прокладки подобных дорог очень высокая.

Лазер

Передача электричества посредством лазера, представляет собой источник, преобразующий энергию электричества в лазерный луч. Луч фокусируется на приемник, который его преобразует обратно в электричество. Компания Laser Motive смогла передать при помощи лазера 0.5 Кв электрического тока, на расстояние в 1 км. При этом потеря напряжения и мощности составила 95 %. Причиной потери стала атмосфера Земли. Луч многократно сужается при взаимодействии с воздухом. Также проблемой может стать обычное преломление луча случайными предметами. Подобный способ, без потери мощности, может быть актуальным только в космическом пространстве.

Микроволновая передача

Основой для передачи электроэнергии путем микроволн, стала способность 12 см волн, частотой в 2.45 ГГц, быть незаметными для атмосферы Земли. Подобная особенность могла бы сократить до минимума потерю при передаче. Для подобного способа нужны передатчик и приемник. Люди давно создали передатчик и преобразователь электрической энергии в микроволновую. Это изобретение называется магнетрон. Он стоит в каждой микроволновой печи и является очень безопасным. Вот с изобретением приемника и преобразователя микроволн обратно в электричество возникли проблемы.

В 60-х годах прошлого века, американцы изобрели ректенну. Иными словами, приемник микроволн. С помощью изобретения удалось передать 30 кВт электрического тока на расстояние в 1.5 км. При этом коэффициент потерь составил всего 18 %. На большее установка была не способна по причине использования полупроводниковых деталей в устройстве приемника. Для приема и передачи большей мощности энергии, при использовании ректенны, пришлось бы создать огромную принимающую панель. Это бы увеличило затрачиваемую энергию, частоту и длину волн, а значит и процент сопутствующей потери. Высокое излучение могло бы убить все живое в радиусе нескольких десятков метров.

В СССР был изобретен циклотронный преобразователь микроволн в электричество. Он представлял собой 40 см трубку и был полностью собран на лампах. КПД устройства равнялось 85 %. Но для этого способа основным минусом является способ сборки на лампах. Устройства на подобных деталях могут вернуть человечество в мир огромных телефонов, компьютеров величиной с комнату. О миниатюрных электрических приборах можно забыть.

Передачу микроволн можно было организовать из космоса. Подобный проект предполагал собирать энергию солнца при помощи спутника и перенаправлять на приемник, расположенный на поверхности Земли. Но для этого придется построить спутник диаметром в километр и приемник диаметром в 5 километров. О полетах в зоне действия системы можно полностью забыть.

Главной проблемой при передаче электричества беспроводным способом, является расстояние и атмосферные преломления. Стоит также учитывать мощности. Общая потребляемая мощность всех электрических приборов в квартире, равняется 30–40 кВт. Для обеспечения электричеством одной квартиры, пришлось бы строить гигантские сооружения.

На сегодняшний день единственным способом передачи энергии большой мощности, является проводной. Он не требует прямого и обратного преобразования электрической энергии. Достаточно только подать высокое напряжение в начале и существенно занизить его в конце. Этот способ имеет ряд недостатков, но остается актуальным долгие годы.

Видео по теме

Источник

Справочник электрика

вторник, 30 апреля 2013 г.

Передача электроэнергии. Путь от электростанции к потребителю. Сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Передача электроэнергии. Путь от электростанции к потребителю. Сокращение потерь при передаче электроэнергии.

Рассмотрим кратко систему электроснабжения, представляющую из себя группу электротехнических устройств для передачи, преобразования, распределения и потребления электрической энергии. Глава расширит кругозор тех, кто хочет научиться грамотно использовать домашнюю электросеть.

Снабжение электроэнергией осуществляется по стандартным схемам. Например, на рис. 1.4 представлена радиальная однолинейная схема электроснабжения для передачи электроэнергии от понижающей подстанции электростанции до потребителя электроэнергии напряжением 380 В.

От электростанции электроэнергия напряжением 110—750 кВ передается по линиям электропередач (ЛЭП) на главные или районные понижающие подстанции, на которых напряжение снижается до 6—35 кВ. От распределительных устройств это напряжение по воздушным или кабельным ЛЭП передается к трансформаторным подстанциям, расположенным в непосредственной близости от потребителей электрической энергии. На подстанции величина напряжения снижается до 380 В, и по воздушным или кабельным линиям электроэнергия поступает непосредственно к потребителю в доме. При этом линии имеют четвертый (нулевой) провод 0, позволяющий получить фазное напряжение 220 В, а также обеспечивать защиту электроустановок.

Такая схема позволяет передать электроэнергию потребителю с наименьшими потерями. Поэтому на пути от электростанции к потребителям электроэнергия трансформируется с одного напряжения на другое. Упрощенный пример трансформации для небольшого участка энергосистемы показан на рис. 1.5. Зачем применяют высокое напряжение? Расчет сложен, но ответ прост. Для снижения потерь на нагрев проводов при передаче на большие расстояния.

Потери зависят от величины проходящего тока и диаметра проводника, а не приложенного напряжения.

Например:

Допустим, что с электростанции в город, находящийся от нее на расстоянии 100 км, нужно передавать по одной линии 30 МВт. Из-за того, что провода линии имеют электрическое сопротивление, ток их нагревает. Эта теплота рассеивается и не может быть использована. Энергия, затрачиваемая на нагревание, представляет собой потери.

Свести потери к нулю невозможно. Но ограничить их необходимо. Поэтому допустимые потери нормируют, т. е. при расчете проводов линии и выборе ее напряжения исходят из того, чтобы потери не превышали, например, 10% полезной мощности, передаваемой по линии. В нашем примере это 0,1-30 МВт = 3 МВт.

Например:

Если не применять трансформацию, т. е. передавать электроэнергию при напряжении 220 В, то для снижения потерь до заданного значения сечение проводов пришлось бы увеличить примерно до 10 м2. Диаметр такого «провода» превышает 3 м, а масса в пролете составляет сотни тонн.

Применяя трансформацию, т. е. повышая напряжение в линии, а затем, снижая его вблизи расположения потребителей, пользуются другим способом снижения потерь: уменьшают ток в линии. Этот способ весьма эффективен, так как потери пропорциональны квадрату силы тока. Действительно, при повышении напряжения вдвое ток снижается вдвое, а потери уменьшаются в 4 раза. Если напряжение повысить в 100 раз, то потери снизятся в 100 во второй степени, т. е. в 10000 раз.

Например:

В качестве иллюстрации эффективности повышения напряжения укажу, что по линии электропередачи трехфазного переменного тока напряжением 500 кВ передают 1000 МВт на 1000 км.

Электрические сети предназначены для передачи и распределения электроэнергии. Они состоят из совокупности подстанций и линий различных напряжений. При электростанциях строят повышающие трансформаторные подстанции, и по линиям электропередачи высокого напряжения передают электроэнергию на большие расстояния. В местах потребления сооружают понижающие трансформаторные подстанции.

Основу электрической сети составляют обычно подземные или воздушные линии электропередачи высокого напряжения. Линии, идущие от трансформаторной подстанции до вводно-распределительных устройств и от них до силовых распределительных пунктов и до групповых щитков, называют питающей сетью. Питающую сеть, как правило, составляют подземные кабельные линии низкого напряжения.

По принципу построения сети разделяются на разомкнутые и замкнутые. В разомкнутую сеть входят линии, идущие к электроприемникам или их группам и получающие питание с одной стороны. Разомкнутая сеть обладает некоторыми недостатками, заключающимися в том, что при аварии в любой точке сети питание всех потребителей за аварийным участком прекращается.

Замкнутая сеть может иметь один, два и более источников питания. Несмотря на ряд преимуществ, замкнутые сети пока не получили большого распространения. По месту прокладки сети бывают наружные и внутренние.

Способы выполнения линий электропередач

Каждому напряжению соответствуют определенные способы выполнения электропроводки. Это объясняется тем, что чем напряжение выше, тем труднее изолировать провода. Например, в квартирах, где напряжение 220 В, проводку выполняют проводами в резиновой или в пластмассовой изоляции. Эти провода просты по устройству и дешевы.

Несравненно сложнее устроен подземный кабель, рассчитанный на несколько киловольт и проложенный под землей между трансформаторами. Кроме повышенных требований к изоляции, он еще должен иметь повышенную механическую прочность и стойкость к коррозии.

Для непосредственного электроснабжения потребителей используются:

♦ воздушные или кабельные ЛЭП напряжением 6 (10) кВ для питания подстанций и высоковольтных потребителей;

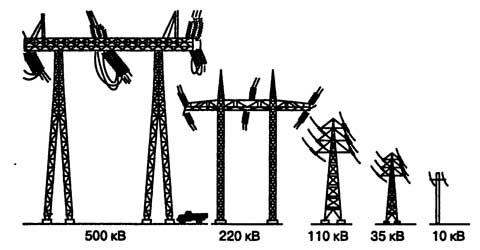

♦ кабельные ЛЭП напряжением 380/220 В для питания непосредственно низковольтных электроприемников. Для передачи на расстояние напряжения в десятки и сотни киловольт создаются воздушные линии электропередач. Провода высоко поднимаются над землей, в качестве изоляции используется воздух. Расстояния между проводами рассчитываются в зависимости от напряжения, которое планируется передавать. На рис. 1.6 изображены в одном масштабе опоры для воздушных линий электропередач напряжениями 500, 220, 110, 35 и 10 кВ. Заметьте, как увеличиваются размеры и усложняются конструкции с ростом рабочего напряжения!

Например:

Опора линии напряжением 500 кВ имеет высоту семиэтажного дома. Высота подвеса проводов 27 м, расстояние между проводами 10,5 м, длина гирлянды изоляторов более 5 м. Высота опор для переходов через реки достигает 70 м. Рассмотрим варианты выполнения ЛЭП подробнее.

Воздушные ЛЭП

Определение.

Воздушной линией электропередачи называют устройство для передачи или распределения электроэнергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикрепленным при помощи траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или инженерным сооружениям.

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» по напряжению воздушные линии делятся на две группы: напряжением до 1000 В и напряжением свыше 1000 В. Для каждой группы линий установлены технические требования их устройства.

Воздушные ЛЭП 10 (6) кВ находят наиболее широкое применение в сельской местности и в небольших городах. Это объясняется их меньшей стоимостью по сравнению с кабельными линиями, меньшей плотностью застройки и т. д.

Для проводки воздушных линий и сетей используют различные провода и тросы. Основное требование, предъявляемое к материалу проводов воздушных линий электропередачи, — малое электрическое сопротивление. Кроме того, материал, применяемый для изготовления проводов, должен обладать достаточной механической прочностью, быть устойчивым к действию влаги и находящихся в воздухе химических веществ.

В настоящее время чаще всего используют провода из алюминия и стали, что позволяет экономить дефицитные цветные металлы (медь) и снижать стоимость проводов. Медные провода применяют на специальных линиях. Алюминий обладает малой механической прочностью, что приводит к увеличению стрелы провеса и, соответственно, к увеличению высоты опор или уменьшению длины пролета. При передаче небольших мощностей электроэнергии на короткие расстояния применение находят стальные провода.

Для изоляции проводов и крепления их к опорам линий электропередач служат линейные изоляторы, которые наряду с электрической должны также обладать и достаточной механической прочностью. В зависимости от способа крепления на опоре различают изоляторы штыревые (их крепят на крюках или штырях) и подвесные (их собирают в гирлянду и крепят к опоре специальной арматурой).

Штыревые изоляторы применяют на линиях электропередач напряжением до 35 кВ. Маркируют их буквами, обозначающими конструкцию и назначение изолятора, и числами, указывающими рабочее напряжение. На воздушных линиях 400 В используют штыревые изоляторы ТФ, ШС, ШФ. Буквы в условных обозначениях изоляторов обозначают следующее: Т — телеграфный; Ф — фарфоровый; С — стеклянный; ШС — штыревой стеклянный; ШФ — штыревой фарфоровый.

Штыревые изоляторы применяют для подвешивания сравнительно легких проводов, при этом в зависимости от условий трассы используются различные типы крепления проводов. Провод на промежуточных опорах укрепляют обычно на головке штыревых изоляторов, а на угловых и анкерных опорах— на шейке изоляторов. На угловых опорах провод располагают с наружной стороны изолятора по отношению к углу поворота линии.

Подвесные изоляторы применяют на воздушных линиях 35 кВ и выше. Они состоят из фарфоровой или стеклянной тарелки (изолирующая деталь), шапки из ковкого чугуна и стержня. Конструкция гнезда шапки и головки стержня обеспечивает сферическое шарнирное соединение изоляторов при комплектовании гирлянд. Гирлянды собирают и подвешивают к опорам и тем самым обеспечивают необходимую изоляцию проводов. Количество изоляторов в гирлянде зависит от напряжения линии и типа изоляторов.

Материалом для вязки алюминиевого провода к изолятору служит алюминиевая проволока, а для стальных проводов— мягкая стальная. При вязке проводов выполняют обычно одинарное крепление, двойное же крепление применяют в населенной местности и при повышенных нагрузках. Перед вязкой заготовляют проволоку нужной длины (не менее 300 мм).

Головную вязку выполняют двумя вязальными проволоками разной длины. Эти проволоки закрепляют на шейке изолятора, скручивая между собой. Концами более короткой проволоки обвивают провод и плотно притягивают четыре-пять раз вокруг провода. Концы другой проволоки, более длинные, накладывают на головку изолятора накрест через провод четыре-пять раз.

Для выполнения боковой вязки берут одну проволоку, кладут ее на шейку изолятора и оборачивают вокруг шейки и провода так, чтобы один ее конец прошел над проводом и загнулся сверху вниз, а второй — снизу вверх. Оба конца проволоки выводят вперед и снова оборачивают их вокруг шейки изолятора с проводом, поменяв местами относительно провода.

После этого провод плотно притягивают к шейке изолятора и обматывают концы вязальной проволоки вокруг провода с противоположных сторон изолятора шесть-восемь раз. Во избежание повреждения алюминиевых проводов место вязки иногда обматывают алюминиевой лентой. Изгибать провод на изоляторе сильным натяжением вязальной проволоки не разрешается.

Вязку проводов выполняют вручную, используя монтерские пассатижи. Особое внимание обращают при этом на плотность прилегания вязальной проволоки к проводу и на положение концов вязальной проволоки (они не должны торчать). Штыревые изоляторы крепят к опорам на стальных крюках или штырях. Крюки ввертывают непосредственно в деревянные опоры, а штыри устанавливают на металлических, железобетонных или деревянных траверсах. Для крепления изоляторов на крюках и штырях используют переходные полиэтиленовые колпачки. Разогретый колпачок плотно надвигают на штырь до упора, после этого на него навинчивают изолятор.

Провода подвешиваются на железобетонных или деревянных опорах при помощи подвесных или штыревых изоляторов. Для воздушных ЛЭП используются неизолированные провода. Исключением являются вводы в здания — изолированные провода, протягиваемые от опоры ЛЭП к изоляторам, укрепленным на крюках непосредственно на здании.

Внимание!

Наименьшая допустимая высота расположения нижнего крюка на опоре (от уровня земли) составляет: в ЛЭП напряжением до 1000 В для промежуточных опор от 7 м, для переходных опор — 8,5 м; в ЛЭП напряжением более 1000 В высота расположения нижнего крюка для промежуточных опор составляет 8,5 м, для угловых (анкерных) опор — 8,35 м.

Наименьшие допустимые сечения проводов воздушных ЛЭП напряжением более 1000 В, выбираемые по условиям механической прочности с учетом возможной толщины их обледенения, приведены в табл. 1.1.

Минимально допустимые значения проводов возжушныхЛЭП напряжением более 1000 В

Таблица 1.1

На воздушных ЛЭП напряжением до 1000 В устанавливают заземляющие устройства. Расстояние между ними определяется числом грозовых часов в году:

♦ до 40 часов — не более 200 м;

♦ более 40 часов — не более 100 м.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.

Допустимые расстояния от нижних проводов воздушных ЛЭП напряжением до 1000 В и до 10 кВ и их опор до объектов представлены в табл. 1.2.

Источник