- Устный и письменный способы передачи информации в древнерусской мысли

- Барабаны, дым, глашатаи и другие способы, которыми распространяли новости до появление газет и телеграфа

- Древние способы передачи информации на дальние расстояния — сигнальные огни и барабаны

- Система курьерской службы новостей: от узелкового письма до пергамента

- Глашатаи в Европе и на Руси

- Калики перехожие, поющие песни и рассказывающие былины

Устный и письменный способы передачи информации в древнерусской мысли

Древнерусская культура представляет собой гипертекст, стержнем которого является христианское вероучение. Изложенное в книжности, оно обуславливало характер визуальных видов искусств и формировало письменную и устную культуру. Своеобразие этому гипертексту придавали идущие из дохристианских времен образы национальной архаики, они вторгались во все его слои и уровни, плотно «прошивая» тело древнерусской культуры. Пришедшая с христианством письменная (в той или иной форме) традиция вовсе не отменила устную, которая являлась основой культуры, ведь первым оригинальным достоянием русской культуры был её исконный словарный состав. Устная и письменная традиции взаимодействовали с друг другом. Существование письменного способа передачи информации вовсе не уничтожает устный способ. «Слушание» и озвучивание текстов было нормой для средневековой культуры. Ведь только озвученный текст обретал плоть. В самом акте говорения присутствовал отзвук демиургического начала («Вначале было Слово»). В древнерусской книжности «телесным составам»: «слышанию», «говорению» как и «видению» придавалось огромное [218] значение. В «Завете Рувимовом о согрешении и покаянии» о них говорится так: «2. Видение с ними же бываетъ и помышление. 3. Слышание с ним же дается учение… 5. Глаголание, с ним же дается учение». Всякий телесный состав был связан с определенной стихией, так считалось, что «слышание — от огня» («Галиново на Ипократа»). А природа огня божественна. И думается вовсе не случайно в «Прогласе к Евангелию» Константина Преславского, учения просветителя славян Мефодия сказано: «Христос грядет, чтобы собрать народы… Предсказали они: «Слепые прозреют, Глухие же услышат слово книжное. И познают Бога…». Общее громкое чтение могло осуществляться во время церковной службы, в домашнем кругу, в «школьной» среде. Вообще преобладающей формой чтения в те времена была «слышимая» форма, т. е. чтение вслух. Многие письменные тексты, дошедшие до нас из русского средневековья, также были вначале «слышимыми». Это различные «слова», составлявшиеся для определенных событий (например, такой яркий памятник книжности, как «Слово законе и благодати» митрополита киевского Илариона), да и не только. «Устная грамотность» была достаточно характерна как для западного, так и для восточного средневековья. «Услышанные» тексты затем могли бытовать уже в устной традиции, и вновь возвращаться в письменную, как это произошло с «духовными стихами».

Распространение христианских идей, приобщение народа к книжному знанию происходило не только в процессе самостоятельного изучения книг, но и во время церковного богослужения. И здесь огромную роль играли не только церковные проповеди, но и песнопения. Преобразование духовного и телесного устроения человека, согласно средневековым представлениям, происходило и под влиянием музыки. В религии креационная деятельность как в период первоначального созидания, так и в сфере дальнейшего освоения пространства тесно связана с таким важнейшим компонентом, как звук. Озвучивание пространства — необходимый компонент культового действа во время которого мир словно вновь и вновь рождается. Звучание — это жизнь, а безмолвие — смерть. Пожалуй, во всех культурах голос (звук) является необходимым составным элементом в структуре первотворчества мира. В христианском культовом действе музыка словно соединяет небо и землю, тело и душу, люди благодаря ей «Иже херувимы, тайнообразующе». Василий Великий [219] писал: «Пусть язык твой поет, а ум прилежно размышляет над смыслом песнопения, дабы в пении участвовал твой дух и твой ум». Само церковное пение согласно Псевдо-Дионисию Ареопагиту является лишь слабым отражением пения ангельской иерархии. Окружающие престол Бога ангелы возносят ему хвалы. (Ис. 6, 3; Иез. 3, 12; Лк. 2,). Христианская традиция духовного пения основывалась на ветхозаветных обычаях синагогального псалмопения и антифонного пения терапевтов, которые в свою очередь складывалось из двух основных элементов: жертвы и музыкального певческого элемента (Пс. 21; 23; 26; 49, 14, 23; Евр. 13, 15). Согласно Талмуду прославлять Бога в храме надо было голосом. Поэтому музыка была допущена в храм только по необходимости. В ветхозаветной традиции пение псалмов было унисонным (2 Пар. 5, 13). Позднее, в ходе исторического процесса образования жанровой системы гимнографии сложилось пять основных групп песнопений, организованных по принципу типологически сходных признаков: псалмы и производные от них жанры; стихирно- тропарные жанры; кондак, икос, акафист; канон; молитвословные жанры. На Руси первым устроил церковное пение Феодосий Печерский. Один из первым русских схимников, он, принявший «ангельский образ», стремился и в богослужебной практике уподобиться ангелам, которые воспевают славу Богу. Херувимская песнь знаменного распева бестелесна, в ней отображаются потоки движущегося покоя льющихся в мир нетварных энергий. Это «мышление в звуках». Подобно тому как иконописец изображающий ангельский силы («Спас в силах»), стремится красками передать гармоничное ликование ангельского «ликостояния», так и музыкант рисует звуками картину расходящихся концентрическими кругами от Бога ноуменальных и феноменальных сущностей, их бесконечный хоровод. Музыка вьется и струится по кругу стен и купола храма, поднимаясь до изображения Христа Пантократора. Разделенный на множество секций (восемь, двенадцать или шестнадцать), возлежащий на арках, парусах или тромпах, купол в восточно-христианском храме венчает световой колодец. В глубине этого струящегося света и стоят молящиеся и причащающиеся. Через окулюс на них взирает с высоты купола Пантократор. Особенности храмовой архитектуры, дополненной голосниками, создавали эффект реверберации, «благодаря чему голоса смешивались, отдельные тембры не выделялись, а, наоборот, сливались друг с другом [220] высоко в куполе и доносились оттуда как неземное, небесное пение» (Т.Ф. Владышевская). В XVI веке, когда Московская Русь начала процесс активной экспансии, вбирая в свою плоть и кровь культуры множества народов, наиболее близким этому новому имперскому (в XV веке после падения Византии имперская идея была перенесена на Русь, и русские правители ощутили себя правопреемниками византийских императоров) умонастроению становится представление о единстве в многообразии. Тогда и возникает русский тип вокального многоголосия, символизируя идею троичности. Прообразом этой идеи является как Св. Троица, так и ангельский континуум, сущность которого воплощают серафимы, херувимы и престолы, силу: господства, силы и власти, а энергию: начала, архангелы и ангелы. Их «неусыпающее» (Григорий Нисский) действие и символизируют голоса троестрочия («путь, верх и низ»), которые движутся «неслиянно и нераздельно».

В отличие от Запада, где музыкальные инструменты использовались в богослужении, о чем нам напоминают многочисленные «музицирующие ангелы» на полотнах западноевропейских живописцев, инструментальная музыка в русской богослужебной практике не была принята. Иностранцы отмечали: «Всякую инструментальную музыку русские отвергают, потому что, как говорят они, она, как и другие бездушные предметы не может хвалить и воспевать творца, а напротив, только доставляет удовольствие чувствам и мешает благоговению». Инструментальная музыка считалась дьявольским изобретением. Легенда рассказывает, что оружие, косметика и сладострастная музыка с помощью падших ангелов были созданы детьми Каина (Книга Еноха 8, 1-4). Поэтому инструментальная музыка была вытеснена из сферы сакрального. Лишь церковные колокола «прижились» в русской традиции. Возможно потому, что их звук кажется естественным, он словно формируется воздушными потоками, источник которых — Святой Дух. В русских духовных стихах часто встречается выражение: «От Свята Духа звоны зазвонились». В народе сложилось представление о магической силе колокольного звона, позволяющего душе очиститься и спастись. Кроме того колокола могли «вызванивать душу из ада». Как считают исследователи, эти представления могут восходить к дохристианским шумовым обрядам «выкликания» мертвых. Исторически колокольный звон развился из металлического била, с помощью [221] которого верующие созывались к службе (в ветхозаветной традиции эту роль играли священные трубы), с V в. термин «ударение» стал специальным термином, признанным богословами. Колокола появляются первоначально на Западе, в Византии с IX в., на Руси с 1066 г. Кроме того, что благовест созывал и подготовлял прихожан к службе, для отсутствующих он мог даже частично ее заменить, поскольку воспринимался как само богослужение, совершаемое звуками музыки. Колокольный звон воспринимался как священнодействие, поэтому устав требовал во время исполнения благовеста от звонаря сопровождать его молитвой или пением псалмов (Пс. 50 — 12 раз или Псалом Непорочны — Пс. 118). Вслед за благовестом наступало каждение храма «вонею благоуханною». Вместе эти действия составляли телесное, внешнее богослужение, которое предшествовало «умному» богослужению.

Работа выполнена в рамках проекта, поддержанного Российским гуманитарным научным фондом, грант № 00-03-00363

Источник

Барабаны, дым, глашатаи и другие способы, которыми распространяли новости до появление газет и телеграфа

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Древние способы передачи информации на дальние расстояния — сигнальные огни и барабаны

С древних времен человечество использует самые разные средства, чтобы передавать важную информацию. Наиболее популярным способом сообщить что-то значимое в соседние селения были костры. Они использовались с незапамятных времен, а неактуальными стали лишь в 19 веке (когда вместо факельного огня стали использовать оптический телеграф).

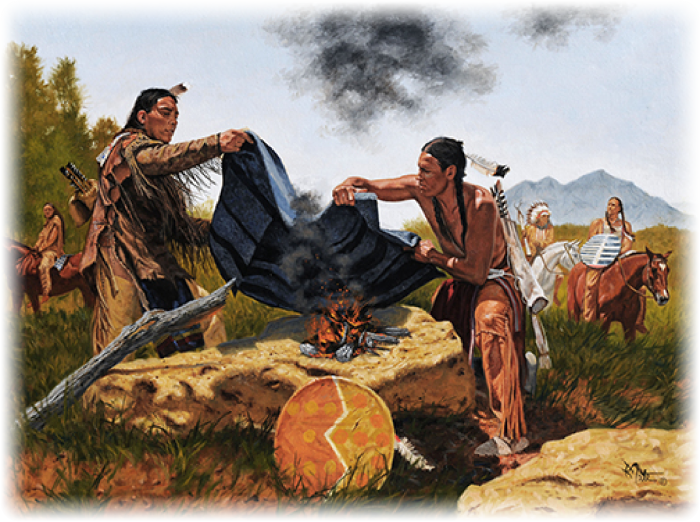

Костры жгли в Древней Греции, на башнях Великой китайской стены, на Руси. В совершенстве владели искусством костра индейцы Северной Америки, которые обучались данному мастерству у колдунов и могли считаться полноправными членами сообщества лишь при обладании нужными знаниями.

Дымовой код имел обширные возможности. Придавая клубам дыма определенный цвет и форму, индейцы могли передавать различные сведения — предупредить о военном вторжении, информировать о количестве врагов и месте их расположения, договориться о подмоге.

Для варьирования густоты и цвета дыма использовали разное сырье — сухая трава и тонкий хворост создавали полупрозрачную светлую завесу. Для получения темного и густого дыма применяли минералы, мокрую древесину, кости животных, ткань. Возможности огненного телеграфа, используемого в Европе, были куда более скудными.

Барабаны — еще один способ общения, который продемонстрировал впечатляющую жизнеспособность. Его начали применять в доисторические времена, и по сей день в некоторых западноафриканских племенах не утеряна актуальность барабанов. Звуки разнообразны по тональности и продолжительности, это позволяет передавать сообщения со всевозможным смыслом, а не только сигнализировать об опасности. Во многих деревнях Африки о собрании или начале обряда извещают звуками конического барабана окпоро.

Система курьерской службы новостей: от узелкового письма до пергамента

В античные времена послания, адресованные конкретному лицу или группе, передавались с помощью услуг гонцов. Эта профессия была очень опасной, ведь если приходилось доставлять письмо с недобрыми вестями, то вероятность казни была достаточно вероятной.

Гонцы Древнего Египта должны были позаботиться о наличии завещания, особенно те, кто доставлял письма за пределы государства, так как их жизнь была в постоянной опасности. Опасность представляли как дикие звери, так и жестокие нравы иноземцев.

Даже специальные опознавательные знаки (колокольчики в Японии, красные щиты на Руси) не могли гарантировать сохранность жизни и здоровья гонца.

Сообщения представляли собой шнуры различной длины и цвета с узлами. На территории современной Мексики и Перу такое послание называлось кипу. Смысл его определяли такие параметры, как способ завязывания, количество и место расположение узлов.

А в греческом городе Пергама усовершенствовали технологию письма на шкурах животных, сырье стали обрабатывать тщательнее, чем это делали персы. Поэтому новый носитель информации стал практичным, легким, долговечным. Он мог использоваться несколько раз, а писали на пергаменте с двух сторон. Единственным недостатком носителя была дороговизна: чтобы произвести такое полотно, требовалось выполнить несколько видов работ — тщательное промывание, вымачивание в известковом растворе, сушка при определенном режиме температуры и влажности, отделение мездры, обработка пемзой.

Использовали пергамент для обмена сообщениями между высокопоставленными лицами.

Глашатаи в Европе и на Руси

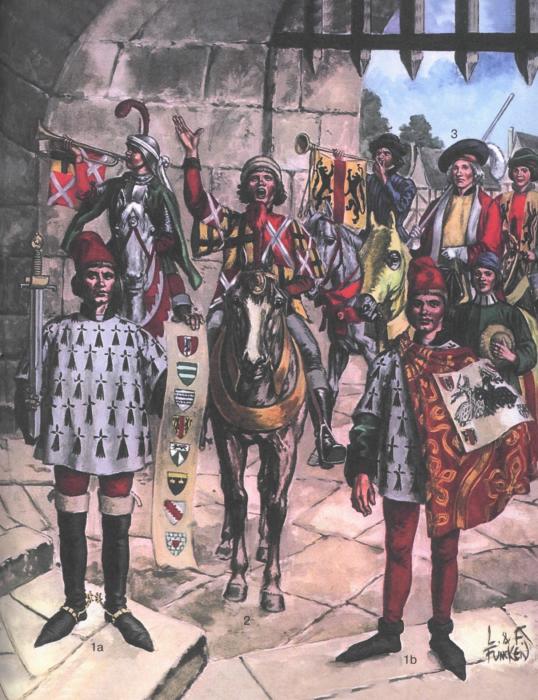

С 12 века в Европе появляются люди новой профессии, обязанностью которых было обнародование общественно важной оперативной информации. Их называли глашатаи. Они выступали в публичных местах, озвучивая актуальные новости. Это могло быть торжественное сообщение о военной победе или, напротив, поражении, анонс циркового выступления или уточнение времени и места раздачи хлеба. Также глашатаи обличали преступников, предателей, объявляли о предстоящих казнях и судах, доносили агитационные сообщения до народа.

Роль глашатаев высоко ценилась в средневековом обществе, представители данной профессии наделялись особенными административными правами. С 1258 года по инициативе короля Филиппа Августа глашатаи объединились в единую корпорацию. Требования к их эрудиции и дикции были довольно высокими, также следовало знать Закон Божий и демонстрировать почтение к традициям.

На Руси честь информировать народ о важных государственных событиях принадлежала бирючу. Ему также следовало выражать почтение, так как он считался человеком, приближенным к князю. Громогласный бирюч должен был четко и без запинки прочитать послание народу. А при необходимости следовало дать точные комментарии, чтобы необразованные люди поняли волю князя правильно. Картавые, шепелявые или заикающиеся люди не имели ни малейшего шанса получить престижную должность.

Калики перехожие, поющие песни и рассказывающие былины

Для тех, кто имел физические недостатки, все же существовала ниша в «медийном пространстве». Важным источником информации на Руси о событиях в духовном мире начиная с 10 века были паломники на Святую Землю. Их звали калики перехожие, но несмотря на созвучность, калеками они были не все. Первое время представители этой профессии нередко имели богатырскую внешность, дорогие одежды и аксессуары — соболиные шубы, бархатные сумки.

Позже эта группа пополнялась исключительно нищими, жившими подаянием от благодарных слушателей. Тем не менее авторы былин, сказаний и песен несмотря на свою непредставительную внешность пользовались популярностью и уважением. Они почитались как люди не земные, но духовные. Калик радушно принимали в избе или во дворе, угощали, внимательно слушали их песни, былины и жития святых.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник