Современные виды и способы печати

| Классические виды печати |

| Специальные виды печати |

| Цифровые виды печати |

| Высокая |

| Плоская |

| Глубокая |

| С использованием печатных форм |

| Без применения печатных форм |

| Прямая |

| Офсетная |

| Прямая |

| Прямая |

| Офсетная |

| Типографская | Флексографская | С увлажнением | Без увлажнения | Ракельная глубокая | Высокая | Тампонная | Орловская | Трафаретная | Брайлевская | Струйная | Электрографическая |

Классификация современных видов и способов печати

Характерные особенности классических видов печати.Классификация по видам печати основана на принципе разделения печатающих и пробельных элементов формы.

Формы высокой печати характеризуются пространственным разделением печатающих и пробельных элементов: рельефные печатающие элементы находятся в одной плоскости, а пробельные углублены на различную величину. В процессе получения оттиска печатающие элементы покрываются красочным слоем, одинаковым по толщине, поэтому на оттиске толщина красочного слоя также получается практически одинаковой. В связи с этим градация тонового изображения оригинала передается растровыми элементами печатной формы.

Формы плоской печати печатающие и пробельные элементы находятся на поверхности, располагаются в одной плоскости. Печатание обеспечивается благодаря различным физико-химическим свойствам: печатающие элементы – олеофильны, пробельные – гидрофильны. Поэтому перед получением оттиска печатная форма сначала увлажняется специальным раствором, который покрывает только пробельные элементы, а затем на форму наносится печатная краска. Она прилипает только к печатающим элементам одинаковым по толщине слоем, который после перехода на запечатываемый материал формирует на оттиске красочный слой одинаковой толщины. Градационная передача тонового изображения осуществляется так же. Как и в высокой печати.

Формы глубокой печати, в отличие от форм высокой печати, имеют обратное пространственное расположение печатающих и пробельных элементов. Печатающие элементы углублены на различную величину или одинаковую величину по отношению к расположенным в одной плоскости пробельным элементам. Печатающие элементы в большинстве случаев представляют собой пирамидообразные ячейки. В зависимости от характера изображения могут быть различными по площади и глубине (передающими градацию тонового изображения) или одинаковыми по площади и глубине (передающими штрихи и текст). Печатные формы обычно изготавливаются на цилиндрах. Для печатания маловязкая краска наносится в избыточном количестве на всю поверхность вращающей формы. Одновременно с этим специальный нож – ракель, скользя по поверхности пробельных элементов формы, удаляет полностью краску с пробельных элементов и избыток ее с печатающих. Таким образом, краска остается только в ячейках и формирует изображение на оттиске. Этот способ называется «ракельная глубокая печать», но слово «ракельная» часто опускается.

Процесс удаления избытка печатной краски с формы глубокой печати:

1 – маловязкая краска; 2 – вращающаяся форма; 3 – ракель

Способы печати. Перенос красочного слоя с печатных форм на запечатываемый материал (бумагу) обычно происходит под действием давления. Печатная краска может переходить либо непосредственно с формы на бумагу, либо косвенно через промежуточное звено.

При прямом способе запечатываемый материал 1 приводится печатным цилиндром 2 в контакт с печатной формой 3, находящейся на формном цилиндре 4, и краска переходит с печатающих элементов на этот материал. Образуя оттиск. С учетом такого переноса на этот материал, образуя оттиск. С учётом такого переноса изображение на печатной на печатной форме должно быть зеркальным.

При косвенном переносе краска с печатной формы 3 (находящийся на формном цилиндре 4) в процессе печатания переходит сначала на упруго-эластичную (резинотканевую) пластину 5, покрывающую передаточный (офсетный) цилиндр 6, а с нее на запечатываемый материал 1. Изображение на печатной форме и на запечатываемом материале должно быть прямым, а на резинотканевой пластине – зеркальным. Такой способ печати называется офсетным.

Процесс передачи краски с печатной формы на бумагу:

а) – прямой способ; б) косвенный способ; 1 – запечатываемый материал; 2 – печатный цилиндр; 3 – печатная форма; 4 – формный цилиндр; 5 – резинотканевая пластина; 6 – передаточный цилиндр.

Прямой способ передачи краски широко используется в высокой и глубокой печати, значительно реже в плоской. Поэтому указанные способы правильнее назвать «прямая высокая», «прямая глубокая», «прямая плоская» печать. Но на практике обычно опускают слово «прямая».

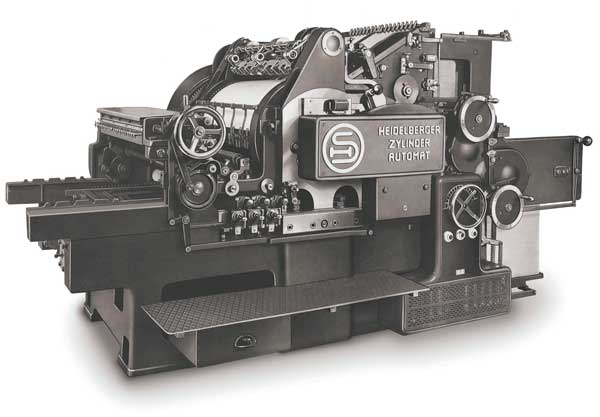

Существует два способа высокой печати:

– флексографская печать (отличие – используются более эластичные печатные формы и маловязкая быстрозакрепляющая краска)

Типографская печать – старейший способ. Он позволяет получать на оттисках четкие

и резкие контуры штрихов и растровых элементов, обладает достаточной графической и градационной точностью, хорошей цветопередачей при воспроизведении различных по характеру изображений, а также относительной простотой подготовки машины и печатания тиража. В течение нескольких последних десятилетий этот способ вытесняется способом плоской офсетной печати

и используется в основном для печатания текстовой книжно-журнальной продукции и малоиллюстрированных однокрасочных газетных изданий.

Флексографская печать. Благодаря использованию упруго-эластичных печатных форм и маловязких быстрозакрепляющихся красок, позволяет на высокой скорости запечатыватьлюбой рулонный материал, воспроизводить не только штриховые элементы, но и одно- и многоцветные изображения (с линиатурой растрирования до 60 лин/см). Незначительное давление печатания обеспечивает большую тиражестойкость печатных форм (до нескольких млн. оттисков). Способ характеризуется также простотой обслуживания печатных машин и возможностью одновременно в одной машине (агрегате) печатать, лакировать, производить тиснение и высечку. Флексографская печать применяется прежде всего для изготовления этикеточной и упаковочной продукции, а также для печатания каталогов, журналов, книг, газетных вкладок, обоев, бесконечных формуляров и т.д.

Офсетный (косвенный) способ печати наиболее широко используется в плоской печати, реже — в высокой, еще реже — в глубокой. Если офсетный способ переноса краски применяется в высокой печати, то печать называется высокая офсетная, в глубокой -глубокая офсетная, в плоской — плоская офсетная. В последнем случае слово «плоская» часто опускается и способ плоской офсетной печати называется «офсетным», что в полной мере не определяет его особенности. Косвенные способы высокой и глубокой печати обычно относят к специальным.

В зависимости от принципа формирования пробельных элементов плоская офсетная печать может быть реализована в виде офсетного способа с увлажнением (см. рис. 1.4) или реже — без увлажнения пробельных элементов. Во втором случае используются печатные формы, у которых очень мало поверхностное натяжение пробельных элементов. Поэтому они не воспринимают краску в процессе печатания, значит исключается операция увлажнения пробельных элементов.

Способ плоской офсетной печати позволяет воспроизводить одно- и многоцветные изображения любой сложности с большой графической, градационной точностью и точностью цветопередачи с применением растровых структур с линиатурой до 120 лин/см. Он обладает универсальными возможностями печатания изданий на бумагах различной массы при использовании большого разнообразия методов изготовления печатных форм; характеризуется высокой пенью автоматизации формного и печатного процессов; во многих случаях хорошими экономическими показателями; высокопроизводительным печатным оборудованием (скорость печатания составляет

на листовых машинах 12-18 тыс. об/ч и на рулонных — более 45 тыс. об/ч). Способ плоской офсетной печати стал доминирующим и применяется для печатания самой разнообразной продукции: книг, журналов, газет, изобразительных изданий, этикеток и упаковок, картографических изданий, рекламных материалов и т.д.

Способ прямой глубокой печати имеет несколько разновидностей, отличающихся строением печатающих элементов при воспроизведении тонов изображения. Они могут быть одинаковыми по площади, но различной глубины; одинаковыми по глубине, но различными по площади; разными по глубине и площади. Последние наиболее широко используются в настоящее время.

Способ прямой глубокой печати обеспечивает наиболее точное воспроизведение одно-

и многоцветных тоновых изображений. Благодаря использованию красок на «летучих» растворителях скорость печатания достигает 100 тыс. отт/ч. Однако он характеризуется длительностью и сложностью проведения формного процесса, применением во многих случаях токсичных растворителей печатных красок и высокой капиталоемкостью. Поэтому способ экономически целесообразен для печатания больших тиражей журнальных и других изданий, а также в производстве этикеточно-упаковочной продукции, обоев и т. д.

Источник

Компью А рт

Стефан Стефанов, канд. техн. наук, технический директор компании «Полиграфические системы»

Борис Каган, канд. техн. наук, директор по производству ИД «Собака»

Кто предвидит последствия,

не сотворит великого.

Арабская пословица

Что дает классификация технологий печатания? Прежде всего взаимопонимание между специалистами, работающими в полиграфии, заказчиками и потребителями печатной продукции. Классификация способствует ясности и четкости регламентирующих и рекомендующих документов разного уровня, включая государственные стандарты. Она служит ориентиром для создания новых технологий и модификации существующих и создает базу для прогнозирования развития новых технологий.

На протяжении многих лет разными авторами в научнотехнической литературе по полиграфии (см. список в конце статьи) освещаются проблемы классификации технологий печатания, что свидетельствует о постоянной актуальности этой темы.

Вероятно, самый полный обзор классификаций сделан В.С.Лапатухиным в его монографии [4]. Он предложил и собственную классификацию по четырем базовым признакам:

• информативность способа печати (характеризует результативность полиграфического процесса в целом);

• метод переноса красочного изображения (характеризует печатный процесс);

• принцип печатания (характеризует взаимосвязь формного и печатного процессов);

• способ получения печатного изображения (характеризует механизм образования печатной формы).

В качестве синонима современного термина «технология печати»

В.С.Лапатухин использует в своей монографии термин «вид печати».

Ранее В.В.Попов предложил в своем ставшем классическим учебнике [7] разделение способов печати, в зависимости от структуры печатной формы, на высокий, плоский и глубокий. Структура изложения материала в учебнике построена на базе этой классификации.

Позже в нескольких изданиях учебника по общей полиграфии, по которым учились многие сегодняшние полиграфисты, Н.Н.Полянский тоже придерживается классификации В.В.Попова, выделяя три основных (классических) вида печати: плоская, высокая и глубокая. Офсетной печати Н.Н.Полянский дает определение «способ плоской офсетной печати», отделяя, таким образом, эту технологию от плоской печати. Фототипный, струйный, тампонный, флексографский, электростатический, лазерный и другие способы печати он выделяет в отдельный подраздел учебника и определяет как специальные способы печати, подчеркивая, что классификация этих способов печати пока не создана [6]. В работе [5] авторы говорят о выборе способов печати и технологических процессов в зависимости от типа выпускаемых изданий.

В.С.Лапатухин приводит интересные данные о классификации способов печати другими отечественными и иностранными авторами. В частности, сообщаются следующие факты [4. С. 19]: «По имеющимся данным (Offsetpraxis, 1973, 15, № 9, 85), в настоящее время разработано 135 вариантов полиграфической технологии, из них 13 — в высокой печати, 24 — в глубокой, 56 — в плоской, 31 — в трафаретной и в других способах печати, применяемых в промышленности, и 11 новых перспективных способов (электрографическая, струйная и т.д.)».

Широкое внедрение в производство офсетных технологий вызвало целую лавину работ, в которых рассматривалась классификация технологий печатания. В настоящее время разработка и внедрение современных технологий цифровой печати [1, 2, 3, 8, 9, 10, 11] настойчиво требуют пересмотра классификаций видов, способов и технологий печатания.

Терминология и классификация

Мы предлагаем отказаться в дальнейшем от терминов «виды печати» и «способы печати» и применять при классификации только один термин — «технология печатания». Виды, способы и технологии печати часто воспринимаются как синонимы. У одного и того же автора можно встретить термины «вид офсетной печати», «способ офсетной печати» и «технология офсетной печати». Термин «цифровая печать» многие авторы определяют как «способ цифровой печати», «технология цифровой печати» и просто «цифровая печать», считая, что это одно и то же.

Термин «способ печати» использован нами как обозначение базовой структуры печатной формы — взаимного расположения печатных и пробельных элементов на формном материале. Это сохраняет традиции классификации по признаку (критерию) структуры печатной формы и подчеркивает преемственность расширенной классификации, которая будет описана ниже.

Мы заменили термин «печать» на «печатание», так как последний термин относится только к технологиям печати и не связан со вторым значением термина «печать» в значении «пресса», «печатное издание», «печатные средства массовой информации».

Термин «технология печатания» объединяет в единое целое материалы, структуры и взаимодействия печатной формы, красящего вещества, печатной системы и запечатываемой поверхности, условия выполнения и контроля процесса печатания, качество и вид печатной продукции.

Многие применяемые в настоящее время технологии печатания по существующей классификации неразличимы; зачастую они просто сливаются, например «флексография» и «высокая печать с фотополимерных форм» или «шелкография», «ризография» и «трафаретная печать». Изза этого возникает неопределенность и непонимание. В таких случаях требуется обязательное уточнение, иначе не миновать определенных сложностей.

Думается, не следует использовать термин «технология» собственно в названии технологии. Например, вместо термина «технология плоской офсетной печати» стоит употреблять более простые термины: «плоская офсетная печать» или «офсетная печать с увлажнением», «плоская офсетная печать без увлажнения», «типоофсет» или «офсетная печать с форм высокой печати». Иногда «типоофсет» называют «сухим офсетом», что приводит к неопределенности, поскольку сухим офсетом можно назвать и тампопечать, и плоскую офсетную печать без увлажнения, и орловскую печать.

Хотелось бы, чтобы полиграфисты относились к выбору и употреблению терминов предельно внимательно.

Технология печатания

В процессе печатания можно выделить три составляющие:

• печатная форма с изображением текста и/или иллюстрации;

• собственно процесс переноса изображения с печатной формы на запечатываемую поверхность с использованием печатной системы и красящего вещества, которое в некоторых технологиях может отсутствовать;

• запечатываемая поверхность со своей структурой, цветом, формой и пр.

Схематично процесс печатания показан на рисунке. В предложенной схеме печатная форма, перенос изображения и запечатываемый материал приняты как три базовых признака (критерия) классификации. При этом каждый из них включает по три вспомогательных критерия, которые призваны сделать классификацию однозначной и четко разделить все существующие технологии печатания.

Эти дополнительные критерии и станут предметом дальнейшего рассмотрения.

Критерии классификации печатных форм

1. Материал печатной формы. Этот критерий призван конкретизировать, на каком именно материале создаются печатающие и пробельные элементы. Таким материалом может быть, например, дерево (ксилография), гарт (высокая печать с металлических стереотипов), алюминий (плоская офсетная печать), камень (литография), медь (глубокая растровая печать), коллоид (фототипия).

2. Структура печатных и пробельных элементов (способ печати по традиционной классификации * ). Под структурой печатных и пробельных элементов понимается их взаимное расположение в пространстве, форма и особенности. Например, углубленные, одинаковые по глубине и разные по форме печатающие элементы (глубокая автотипия); хаотично расположенные в одной плоскости с пробельными элементами печатающие элементы с одинаковой формой и площадью (плоская офсетная печать со стохастическим растром); печатающие элементы в виде ячеек одинаковой формы и разной глубины (глубокая пигментная растровая печать).

3. Процесс изготовления печатной формы — гравирование, травление, рисование и др.

* В зависимости от взаимного расположения печатных и пробельных элементов на печатной форме различают четыре базовых (основных) способа: высокий, глубокий, плоский и трафаретный:

• высокий — печатающие элементы лежат в одной плоскости выше пробельных;

• глубокий — печатающие элементы находятся ниже пробельных, при этом пробельные элементы лежат в одной плоскости и образуют единую «дырчатую» поверхность;

• плоский — печатающие и пробельные элементы лежат в одной плоскости и разделяются по своим физико-химическим свойствам (гидрофильные и гидрофобные — олеофильные);

• трафаретный — печатающие элементы создаются на тонком формном материале в виде небольших отверстий, через которые проходит краска.

Критерии классификации процессов переноса изображения на запечатываемую поверхность

1. Красящее вещество — печатная краска (высокая и офсетная печать), чернила (струйная печать), тонер (электрофотография), лак (лакирование), фольга (тиснение фольгой), отсутствие красящего вещества (блинтовое и конгревное тиснения, гренирование, брайлевская печать) и др.

2. Структура печатной системы. Этот критерий указывает на характеристики и особенности печатного оборудования: станок или печатная машина («резина к резине», ярусное или линейное построение, перфектор, однокрасочная, с лаковой секцией, с сушильным устройством…), построение печатного аппарата (трехцилиндровое, планетарное…), тип красочного аппарата (система валиков, ракельный, инжекторный…), тип увлажняющего аппарата (с чехлами, спиртовой, совмещенный…), тип питающей системы (самонаклад или рулонная зарядка), тип листопередающей системы (цилиндры, скелетоновый цилиндр, цепной транспортер…), тип приемного устройства (листовой выклад в стапель, рулонное устройство, транспортер…) и др.

3. Перенос изображения — прямой или косвенный (офсетное полотно, тампон), под давлением, при касании или без контакта и др.

Критерии классификации запечатываемого материала

1. Материал (вещество) — бумага, картон, фольга, дерево, жесть, готовые промышленные изделия (ампулы, осветители, шкалы, циферблаты…), готовые природные продукты (куриные яйца)

и др.

2. Структура запечатываемой поверхности или самого материала — глянцевая, матовая, тисненая, невпитывающая краску, пористая, многослойная (гофрокартон, самоклеящиеся материалы, металлизированная бумага) и др.

3. Процесс образования (закрепления) печатных элементов на оттиске — прилипание, УФизлучение, впитывание, инфракрасное излучение, охлаждение

и др.

Классификационная таблица

Технология печатания

Печатная форма

Перенос изображения (текста и/или иллюстраций)

Запечатываемая поверхность

Материал

Структура (способ печати)

Изготовление

Красящее вещество

Структура печатной системы

Перенос изображения

Материал (вещество)

Структура поверхности (материала)

Образование печатных элементов

Источник