Транспорт веществ через мембрану. Активный и пассивный транспорт.

Пассивный транспорт – транспорт веществ через мембрану, осущестляемый без затрат энергии.

Активный транспорт веществ протекает против концентрационного градиента и требует затрат энергии. Таким способом происходит перенос многих минеральных ионов из межклеточной жидкости в клетку или в обратном направлении, перенос аминокислот из просвета кишечника в клетки кишечника, перенос глюкозы из первичной мочи через клетки канальцев почки в кровь. Основным источником энергии для активного транспорта является АТФ. Поэтому, как правило, эти системы представляют собой АТФазы.

В зависимости от количества веществ, переносимых через один белок-переносчик, и направления транспорта, различают:

унипорт — транспорт одного вещества;

симпорт — транспорт двух веществ в одном направлении через один переносчик;

антипорт — перемещение двух веществ в разных направлениях через один переносчик.

унипорт симпорт антипорт

Виды переноса веществ через мембрану

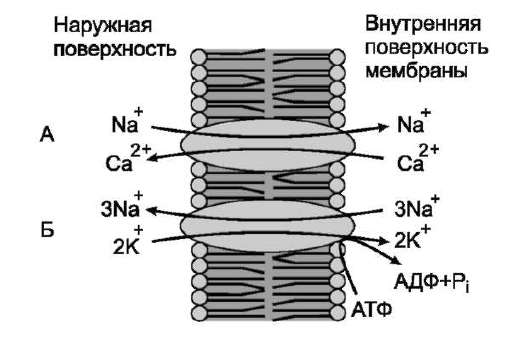

Эта классификация справедлива как для пассивного, так и для активного транспорта. Примером пассивного антипорта является перенос ионов хлора и гидрокарбонат-ионов.

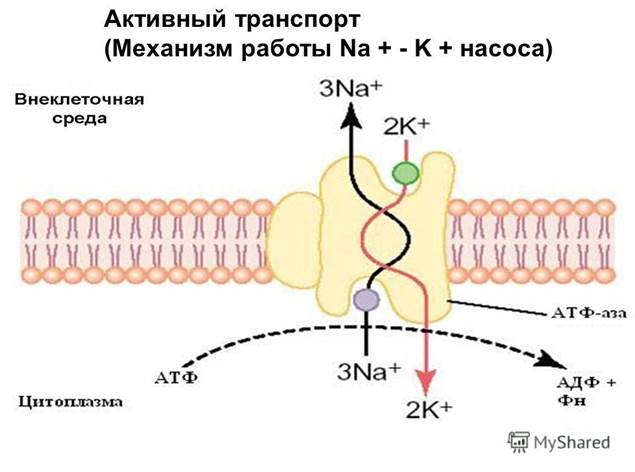

Примером активного антипорта яляется натрий–калиевая АТФаза. Она переносит в клетку ионы калия, а из клетки — ионы натрия.

АТФ-аза присоединяет с внутренней стороны мембраны три иона Na+. Эти ионы изменяют конформацию активного центра АТФазы, и она гидролизует одну молекулу АТФ, присоединяя к себе фосфат. Выделившаяся энергия расходуется на изменение конформации АТФазы, после чего три иона натрия оказываются на внешней стороне мембраны, а фосфат замещается на 2 иона K+ из внешней среды. Затем конформация переносчика изменяется на первоначальную, и ионы K+ оказываются на внутренней стороне мембраны. Здесь ионы K+ отщепляются.

Работа Na+,K+-ATФазы создает не только разность концентраций ионов, но и потенциал на мембране. На внешней стороне мембраны создается положительный заряд, на внутренней — отрицательный.

Вторично-активный транспорт. Градиент одного вещества используется для транспорта другого. Переносчик в этом случае имеет специфические центры связывания для обоих веществ. Вещество транспортируется противградиента своей концентрации путем симпорта или антипорта. Симпорт и антипорт, например, могут происходить за счет энергии градиента концентрации ионов Na+, создаваемого Na+,K+-ATФазой. Таким способом происходит всасывание аминокислот из кишечника и глюкозы из первичной мочи икишечника.

Пример вторично-активного симпорта – транспорт глюкозы и ионов натрия; вторично-активного антипорта – транспорт ионов кальция и натрия.

Для переноса углеводов, аминокислот и других метаболитов вторично-активный транспорт имеет, по-видимому, наибольшее значение по сравнению с другими механизмами.

Структура и функции мембран нарушаются при ряде заболеваний.

Источник

ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ

Пассивный транспорт – транспорт веществ через мембрану, осущестляемый без затрат энергии.

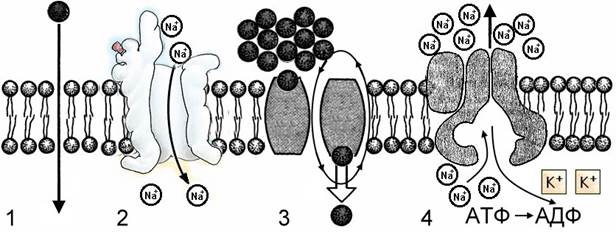

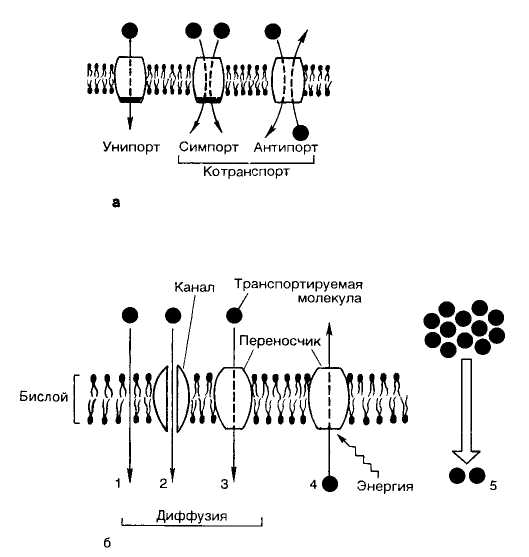

1. Простая диффузия. Небольшие нейтральные молекулы (Н2О, СО2, О2, NH3, мочевина, этанол, гидрофобные низкомолекулярные органические вещества (стероидные гормоны, бензол)) диффундируют через мембрану без участия специальных механизмов. Перенос веществ осуществляется по градиенту концентрации и с низкой скоростью (рис. 27, 1).

2. Облегченная диффузия. Для более крупных полярных молекул (глюкоза, аминокислоты), а также для ионов липидный бислой практически непроницаем, так как его внутренняя часть гидрофобна. Такие вещества переносятся через мембрану также по градиенту концентрации, но с участием мембранных белков.

2а. Перенос с участием ионных каналов. Трансмембранный перенос ряда ионов (Са 2+ , Na + , K + , C1 − ) происходит через ионные каналы — белковые структуры, пронизывающие мембрану. Они образуют трансмембранный гидрофильный (заполненный водой) канал. Избирательность каналов к ионам определяется наличием в белках канала специфического центра связывания иона. Каналы могут быть или закрыты, или открыты. Сигналом для изменения состояния канала являются гормон или иная сигнальная молекула

(рис. 27, 2).

2б. Перенос с помощью трансмембранных белков-переносчиков (транслоказ). Для каждого вещества или группы сходных веществ имеется свой переносчик. Переносимое вещество присоединяется к транслоказе, в результате чего изменяется ее конформация, в мембране открывается канал, и вещество освобождается с другой стороны мембраны. Поскольку в канале нет гидрофобного препятствия, то этот механизм называют облегченной диффузией (рис. 27, 3). Пример — облегченная диффузия (унипорт) глюкозы в эритроциты с помощью ГЛЮТ-1.

|

| Рис. 27. Перенос веществ через мембрану: 1 — пассивная диффузия, 2 — диффузия с помощью ионного канала, 3 — диффузия с помощью белка-переносчика, 4 — активный транспорт |

Активный транспорт веществ протекает против концентрационного градиента и требует затрат энергии (рис. 27, 4). Таким способом происходит перенос многих минеральных ионов из межклеточной жидкости в клетку или в обратном направлении, перенос аминокислот из просвета кишечника в клетки кишечника, перенос глюкозы из первичной мочи через клетки канальцев почки в кровь. Основным источником энергии для активного транспорта является АТФ. Поэтому, как правило, эти системы представляют собой АТФазы.

В зависимости от количества веществ, переносимых через один белок-переносчик, и направления транспорта, различают:

унипорт — транспорт одного вещества;

симпорт — транспорт двух веществ в одном направлении через один переносчик;

антипорт — перемещение двух веществ в разных направлениях через один переносчик (рис. 28).

Рис. 28. Виды переноса веществ через мембрану

Эта классификация справедлива как для пассивного, так и для активного транспорта. Примером пассивного антипорта является перенос ионов хлора и гидрокарбонат-ионов.

Примером активного антипорта яляется натрий–калиевая АТФаза. Она переносит в клетку ионы калия, а из клетки — ионы натрия.

АТФ-аза присоединяет с внутренней стороны мембраны три иона Na + . Эти ионы изменяют конформацию активного центра АТФазы, и она гидролизует одну молекулу АТФ, присоединяя к себе фосфат. Выделившаяся энергия расходуется на изменение конформации АТФазы, после чего три иона натрия оказываются на внешней стороне мембраны, а фосфат замещается на 2 иона K + из внешней среды. Затем конформация переносчика изменяется на первоначальную, и ионы K + оказываются на внутренней стороне мембраны. Здесь ионы K + отщепляются.

Работа Na + ,K + -ATФазы создает не только разность концентраций ионов, но и потенциал на мембране. На внешней стороне мембраны создается положительный заряд, на внутренней — отрицательный.

Вторично-активный транспорт. Градиент одного вещества используется для транспорта другого. Переносчик в этом случае имеет специфические центры связывания для обоих веществ. Вещество транспортируется противградиента своей концентрации путем симпорта или антипорта. Симпорт и антипорт, например, могут происходить за счет энергии градиента концентрации ионов Na + , создаваемого Na + ,K + -ATФазой. Таким способом происходит всасывание аминокислот из кишечника и глюкозы из первичной мочи икишечника.

Пример вторично-активного симпорта – транспорт глюкозы и ионов натрия; вторично-активного антипорта – транспорт ионов кальция и натрия.

Для переноса углеводов, аминокислот и других метаболитов вторично-активный транспорт имеет, по-видимому, наибольшее значение по сравнению с другими механизмами.

Структура и функции мембран нарушаются при ряде заболеваний.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные мембранные структуры клетки.

2. Каков качественный и количественный состав мембран?

3. Какие липиды входят в состав биологических мембран? Каковы их свойства и функции?

4. В чем различие между периферическими и интегральными белками биологических мембран?

5. Перечислите функции биологических мембран.

6. Какие факторы могут вызвать изменение структуры и проницаемости мембраны?

7. Перечислите виды транспорта веществ через мембраны. Какие из них требуют энергетических затрат?

8. Почему перенос ионов даже по градиенту концентрации происходит только с участием ионных каналов?

9. Какую роль играют АТФ-азы в функционировании биологических мембран?

10. Изобразите схему работы натрий-калиевой АТФазы.

Источник

Способы транспорта веществ через мембрану.

Большинство процессов жизнедеятельности, таких, как всасывание, выделение, проведение нервного импульса, мышечное сокращение, синтез АТФ, поддержание постоянства ионного состава и содержания воды связано с переносом веществ через мембраны. Этот процесс в биологических системах получил название транспорта. Обмен веществ между клеткой и окружающей её средой происходит постоянно. Механизмы транспорта веществ в клетку и из неё зависят от размеров транспортируемых частиц. Малые молекулы и ионы транспортируются клеткой непосредственно через мембрану в форме пассивного и активного транспорта.

Пассивный транспорт осуществляется без затрат энергии, по градиенту концентрации путем простой диффузии, фильтрации, осмоса или облегченной диффузии.

Диффузия – проникновение веществ через мембрану по градиенту концентрации (из области, где их концентрация выше, в область, где их концентрация ниже); этот процесс происходит без затрат энергии вследствие хаотического движения молекул. Диффузный транспорт веществ (вода, ионы) осуществляется при участии интегральных белков мембраны, в которых имеются молекулярные поры (каналы, через которые проходят растворенные молекулы и ионы), либо при участии липидной фазы (для жирорастворимых веществ). С помощью диффузии в клетку проникают растворенные молекулы кислорода и углекислого газа, а также яды и лекарственные препараты.

Рис. Виды транспорта через мембрану.1 – простая диффузия; 2 – диффузия через мембранные каналы; 3 – облегченная диффузия с помощью белков-переносчиков; 4 – активный транспорт.

Облегченная диффузия. Транспорт веществ через липидный бислой с помощью простой диффузии совершается с малой скоростью, особенно в случае заряженных частиц, и почти не контролируется. Поэтому в процессе эволюции для некоторых веществ появились специфические мембранные каналы и мембранные переносчики, которые способствуют повышению скорости переноса и, кроме того, осуществляют селективный транспорт. Пассивный транспорт веществ с помощью переносчиков называется облегченной диффузией. Специальные белки-переносчики (пермеаза) встроены в мембрану. Пермеазы избирательно связываются с тем или иным ионом или молекулой и переносят их через мембрану. При этом частицы перемещаются быстрее, чем при обычной диффузии.

Осмос – поступление в клетки воды из гипотонического раствора.

Фильтрация — просачивание веществ поры в сторону меньших значений давления. Примером фильтрации в организме является перенос воды через стенки кровеносных сосудов, выдавливание плазмы крови в почечные канальцы.

Рис. Движение катионов по электрохимическому градиенту.

Активный транспорт. Если бы в клетках существовал только пассивный транспорт, то концентрации, давления и др. величины вне и внутри клетки сравнялись бы. Поэтому существует другой механизм, работающий в направлении против электрохимического градиента и происходящий с затратой энергии клеткой. Перенос молекул и ионов против электрохимического градиента, осуществляемый клеткой за счет энергии метаболических процессов, называется активным транспортом.Он присущ только биологическим мембранам. Активный перенос вещества через мембрану происходит за счет свободной энергии, высвобождающейся в ходе химических реакций внутри клетки. Активный транспорт в организме создает градиенты концентраций, электректрических потенциалов, давлений, т.е. поддерживает жизнь в организме.

Активный транспорт заключается в перемещении веществ против градиента концентрации с помощью транспортных белков (порины, АТФ-азы и др.), образующих мембранные насосы, с затратой энергии АТФ (калий-натриевый насос, регуляция концентрации в клетках ионов кальция и магния, поступление моносахаридов, нуклеотидов, аминокислот). Изучены 3 основные системы активного транспорта, которые обеспечивают перенос ионов Na, K, Ca, H через мембрану.

Механизм. Ионы К + и Na + неравномерно распределены по разные стороны мембраны: концентрация Na + снаружи > ионов K + , а внутри клетки K + > Na + . Эти ионы диффундируют через мембрану по направлению электрохимического градиента, что приводит к его выравниванию. Na-K насосы входят в состав цитоплазматических мембран и работают за счет энергии гидролиза молекул АТФ с образованием молекул АДФ и неорганического фосфата Фн: АТФ=АДФ+Фн.Насос работает обратимо: градиенты концентраций ионов способствуют синтезу молекул АТФ из мол-л АДФ и Фн: АДФ+Фн=АТФ.

Na + /К + -насос представляет собой трансмембранный белок, способный к конформационным изменениям, вследствие чего он может присоединять как «K + », так и «Na + ». За один цикл работы насос выводит из клетки три «Na + » и заводит два «К + » за счет энергии молекулы АТФ. На работу натрий-калиевого насоса тратится почти треть всей энергии, необходимой для жизнедеятельности клетки.

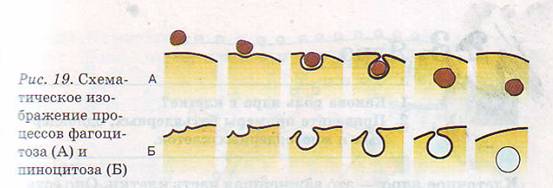

Через мембрану могут переноситься не только отдельные молекулы, но и твердые тела (фагоцитоз ), растворы ( пиноцитоз ). Фагоцитоз –захват и поглощение крупных частиц (клеток, частей клеток, макромолекул) и пиноцитоз – захват и поглощение жидкого материала (раствор, коллоидный раствор, суспензия). Образующиеся пиноцитозные вакуоли имеют размеры от 0,01 до 1-2 мкм. Затем вакуоль погружается в цитоплазму и отшнуровывается. При этом стенка пиноцитозной вакуоли полностью сохраняет структуру породившей ее плазматической мембраны.

Если вещество транспортируется внутрь клетки, то такой вид транспорта называется эндоцитозом (перенос в клетку путем прямого пино-или фагоцитоза), если наружу, то – экзоцитозом (перенос из клетки путем обратного пино — или фагоцитоза). В первом случае на наружной стороне мембраны образуется впячивание, которое постепенно превращается в пузырек. Пузырек отрывается от мембраны внутри клетки. Такой пузырек содержит в себе транспортируемое вещество, окруженное билипидной оболочкой (везикулой). В дальнейшем везикула сливается с какой-нибудь клеточной органеллой и выпускает в неё своё содержимое. В случае экзоцитоза процесс происходит в обратной последовательности: везикула подходит к мембране с внутренней стороны клетки, сливается с ней и выбрасывает своё содержимое в межклеточное пространство.

Пиноцитоз и фагоцитоз – принципиально сходные процессы, в которых можно выделить четыре фазы: поступление веществ путем пино-или фагоцитоза, их расщепление под действием ферментов выделяемых лизосомами, перенос продуктов расщепления в цитоплазму (вследствие изменения проницаемости мембран вакуолей) и выделение наружу продуктов обмена. К фагоцитозу способны многие простейшие, некоторые лейкоциты. Пиноцитоз наблюдается в эпителиальных клетках кишечника, в эндотелии кровеносных капилляров.

Источник