Включение синхронного генератора на параллельную работу

Существуют два способа включения синхронного генератора на параллельную работу с сетью: способ точной синхронизации и способ самосинхронизации (грубой синхронизации).

При включении синхронного генератора на параллельную работу с сетью по способу точной синхронизации стремятся к тому, чтобы при включении не возникало больших бросков тока. Большие толчки тока вызывают большие моменты, действующие как на ротор, так и на статор, и силы, которые могут привести к разрушению обмотки статора.

Для того чтобы исключить броски тока при включении генератора, необходимо выполнить следующие условия:

2) равенство частот генератора fГ и сети f;

3) ЭДС генератора Е0 и напряжение сети UС должны находиться в противофазе;

4) чередование фаз ЭДС генератора и напряжения сети должно быть одинаковым (для трехфазных генераторов).

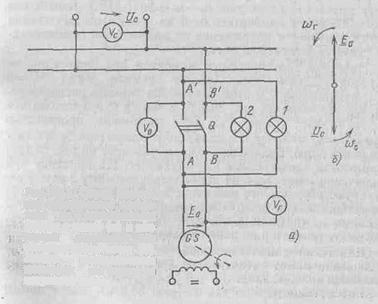

Рис. 1. Схема включения однофазного генератора на параллельную работу с сетью (а) и векторная диаграмма для — момента включения, (б). Лампы синхроноскопа включены по схеме на потухание света

На рис. 1, а представлена схема включения однофазного генератора GS на параллельную работу. При включении генератора GS на параллельную работу выполнение первого условия проверяется по вольтметрам, включенным в сеть и на выводы генератора. Равенства E0=UC добиваются путем регулирования тока возбуждения генератора GS.

Остальные условия проверяются с помощью специальных приборов, называемых синхроноскопами. Простейшим синхроноскопом является ламповый. На рис. 1, а показана одна из возможных схем включения лампового синхроноскопа для однофазного синхронного генератора. На этой схеме лампы включаются соответственно между точками А—А’ и В—В’.

При отключенном выключателе Q генератор GS работает в режиме холостого хода (E0==UC) и между контактами выключателя действует ЭДС

Наиболее благоприятным моментом для включения генератора в сеть будет момент времени, когда

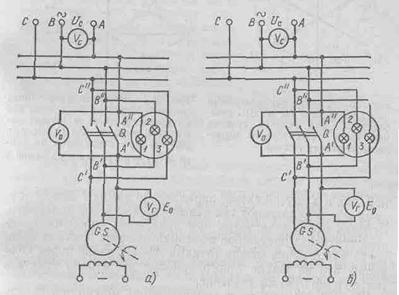

Для трехфазных генераторов применяются две схемы включения ламп: на потухание (рис. 2, а) и на вращение света (рис. 2, б).

Рассмотрим первую схему (рис. 2, а). Здесь лампы включены между точками А’—А», В’—В» и С’—С», каждая пара которых относится к одной фазе. В момент включения выключателя Q напряжения между этими точками

Во второй схеме (рис. 2, б) одна из ламп подключается к точкам одной фазы А’—А», а две другие лампы — между точками разных фаз В’—С» и С’—В». В этой схеме до включения выключателя Q лампы будут попеременно загораться и гаснуть. Это будет происходить из-за взаимного перемещения векторов напряжения U C и ЭДС E 0 вызванного несовпадением их частот. Включение выключателя Q должно быть произведено, когда одна лампа (между А’-А») погаснет, а две другие лампы будут гореть с одинаковым накалом (рис.4). Перед включением выключателя Q следует добиться, чтобы вращение света происходило с небольшой скоростью, что достигается регулированием скорости приводного двигателя.

Рис. 2. Схема включения трехфазного синхронного генератора на параллельную работу с сетью. Лампы синхроноскопа включены по схеме на потухание света (а) и на вращение света (б)

Лампы гаснут при напряжениях, равных 30—60 % их номинального напряжения, поэтому, для того чтобы более точно выбрать момент включения выключателя Q как в одной, так и в другой схеме, параллельно лампе 1 между точками А’—А» включают так называемый нулевой вольтметр.

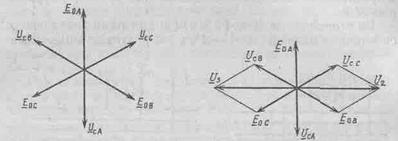

| Рис. 3. Векторная диаграмма напряжений сети UС и ЭДС генератора Ег для момента времени включения генератора на параллельную работу с сетью | Рис. 4. Напряжение на лампах синхроноскопа при включении его .на вращение света в момент замыкания выключателя Q (см. рис. 2, б): U 2 — напряжение на лампе 2; U 3 — напряжение на лампе 3 |

Стрелка этого вольтметра при медленных колебаниях, соответствующих потуханию и загоранию ламп, покажет нуль, когда напряжение между точками А’-A» равно нулю. Очевидно, что на шкале такого прибора достаточно отметить только одно нулевое значение.

С помощью лампового синхроноскопа можно определить соответствие порядка чередования фаз сети и генератора. Если при схеме включения ламп по рис. 2, а будет наблюдаться вращение света, а при схеме по рис. 2, б — одновременное загорание и погасание ламп, то это будет означать, что сеть и генератор имеют разный порядок чередования фаз. Изменить порядок чередования фаз сети или генератора можно путем переключения двух фаз между собой.

Для мощных генераторов пользуются электромагнитным синхроноскопом, к которому подаются напряжения генератора и сети. Этот прибор работает на принципе вращающегося магнитного поля, и при fГ≠fC его стрелка вращается с частотой fГ-fC в ту или иную сторону в зависимости от того, какая частота больше. При правильном моменте включения стрелка синхроноскопа обращена вертикально верх..

При высоком напряжении приборы синхронизации включаются через трансформаторы напряжения. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы фазировка (чередование фаз) этих трансформаторов была правильной.

Синхронизация генераторов является весьма ответственной операцией и требует от эксплуатационного персонала большого внимания. В особенности это важно в случае различных аварий, когда персонал работает в напряженной обстановке. В то же время именно при авариях необходима максимальная оперативность в производстве различных переключений и в синхронизации резервных или отключившихся во время аварий генераторов. Опыт показывает, что наибольшее число ошибочных действий персонала падает как раз на период аварий.

Для исключения ошибок персонала и облегчения его работы пользуются автоматическими синхронизаторами, которые осуществляют автоматическое регулирование UГ и fГ синхронизируемых генераторов в нужных направлениях и при достижении необходимых условий автоматически включают генераторы на параллельную работу. Однако подобные автоматические синхронизаторы также обладают недостатками (сложность, необходимость непрерывного и квалифицированного обслуживания и т. д.). К тому же во время аварий напряжение и частота в системе нередко беспрерывно и быстро меняются и поэтому процесс синхронизации с помощью автоматических синхронизаторов сильно затягивается (до 5—10 мин и даже более), что с точки зрения ликвидации аварии крайне нежелательно.

Для ускорения включения применяют способ самосинхронизации. Сущность метода самосинхронизации заключается в том, что генератор включается в сеть в невозбужденном состоянии (UГ=0) при скорости вращения, близкой к синхронной (допускается отклонение до 2%). При этом отпадает необходимость в точном выравнивании частот, значения и фазы напряжений, благодаря чему процесс синхронизации предельно упрощается и возможность ошибочных действий исключается. После включения невозбужденного генератора в сеть немедленно включается ток возбуждения, и генератор втягивается в синхронизм (т. е. его скорость достигает синхронной).

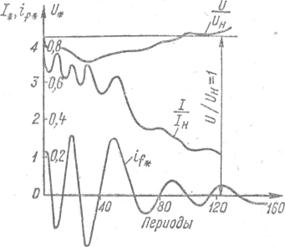

При самосинхронизации неизбежно возникновение значительного толчка тока, так как включение невозбужденного генератора в сеть с напряжением UС, эквивалентно внезапному короткому замыканию этого генератора при работе на холостом ходу с Е0=UС.Однако толчок тока при самосинхронизации будет все же меньше, так как, кроме сопротивления генератора, в цепи будут действовать также сопротивления элементов сети (повышающие трансформаторы, линия и т. д.).

Рис. 5. Кривые изменения токов турбогенератора мощностью 100 МВт при включении в сеть методом самосинхронизации

Источник

БЛОГ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

Блог судового электромеханика. Электроника, электромеханика и автоматика на судне. Обучение и практика. В помощь студентам и специалистам

04.10.2014

Параллельная работа генераторов переменного тока

Параллельная работа генераторов переменного тока требует соблюдения более сложных условий, чем параллельная работа генераторов постоянного тока.

Для включения синхронного генератора параллельно с другим необходимо:

1) равенство напряжений работающего и подключаемого генераторов;

2) равенство их частот;

3) совпадение порядка чередования фаз;

4) равенство углов сдвига между э. д. с. каждого генератору и напряжением на шинах.

Последнее условие сводится к геометрически одинаковому наложению роторов генераторов относительно обмоток своих статоров.

Процесс приведения генераторов в такое состояние, при котором все перечисленные условия будут выполнены, называется синхронизацией генераторов.

Если генераторы синхронизированы, то включение их на параллельную работу протекает спокойно, без появления в системе каких-либо дополнительных толчков тока. Если хотя бы одно из условий не выдержано, то между генераторами появляются значительные уравнительные токи, которые не позволяют осуществить параллельную работу генераторов, а в некоторых случаях могут даже вызвать их повреждение.

Рассмотрим параллельную работу двух синхронных генераторов.

Если генераторы одинаковы, электродвижущие силы и скорости вращения их равны, то при отсутствии внешней нагрузки (т. е. при холостом ходе) в цепи обмоток статоров генераторов тока не будет, так как э д. с. взаимно уравновешиваются.

При включении внешней нагрузки оба генератора начнут отдавать одинаковую, мощность. При индуктивной нагрузке напряжение каждого уменьшится на одну и ту же величину, причем между э. д. с. генератора и его напряжением появится некоторый сдвиг, по фазе определяемый углом δ. Мощность, отдаваемая генератором во внешнюю цепь, пропорциональна этому углу.

Предположим, что мы увеличили возбуждение, а следовательно, и э. д. с. первого генератора и уменьшили возбуждение второго так, что общее напряжение генераторов осталось прежним.

Так как мощность, развиваемая первичными двигателями, осталась неизменной, то как общая мощность, так и мощности, отдаваемые каждым из генераторов, также не изменились. Не изменился и ток внешней нагрузки: I — общий и I/2 — для каждого генератора.

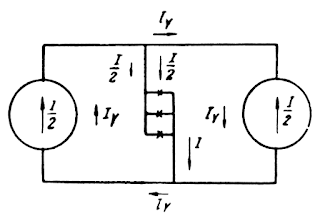

Вместе с тем, так как э. д. с. обоих генераторов уже не равны, то между генераторами появится уравнительный ток Iу, протекающий только по цепи генераторов. Распределение токов в этом случае показано на рис. 1.

Как видим, ток в первом генераторе будет равен геометрической сумме токов внешней нагрузки I/2 и уравнительного Iу, а во втором — геометрической их разности.

Индуктивные сопротивления обмоток статоров генераторов значительно больше их активных сопротивлений. В связи с этим уравнительный ток будет отставать от разности э. д. с. генераторов почти на 90°.

При этом условии при сложении токов в первом генераторе и вычитании их во втором результирующий ток будет отставать от напряжения в каждом генераторе на различный угол.

Иными словами, каждый из генераторов будет работать при своем коэффициенте мощности, отличном от коэффициента мощности внешней сети. Если активная мощность, потребляемая внешней нагрузкой, близка к суммарной мощности обоих генераторов, то у перевозбужденного генератора действующий ток превысит номинальный ток генератора, чего допускать нельзя (перегрузка по току).

Отсюда следует, что при параллельной работе синхронных генераторов необходимо стремиться к тому, чтобы все генераторы работали с одним и тем же коэффициентом мощности, равным коэффициенту мощности сети.

Предположим теперь, что не изменяя возбуждения воздействием на регулятор первичного двигателя первого генератора, мы увеличили ему подачу топлива. В этом случае первичный двигатель разовьет увеличенный вращающий момент, под влиянием которого ротор первого генератора забежит вперед относительно ротора второго генератора, вращаясь в дальнейшем с прежней синхронной скоростью. Вследствие расхождения по фазе электродвижущих сил генераторов в их цепи возникнет разность э. д. с., под влиянием которой появится уравнительный ток.

Но уравнительный ток по своей фазе будет почти совпадать с э. д. с. первого генератора, т. е. явится для него током нагрузки, и будет почти противоположным э. д. с. второго генератора (будет уменьшать его нагрузку). В этом случае каждый из генераторов будет нести нагрузку, пропорциональную вращающему моменту, развиваемую его первичным двигателем.

При этом полюса более нагруженного генератора будут в пространстве находиться впереди полюсов менее нагруженного. Последнее обстоятельство равносильно тому, что у более нагруженного генератора угол сдвига фаз между э. д. с. и напряжением δ1 больше, чем у менее нагруженного δ2.

Следует отметить, что параллельная работа синхронных генераторов проходит устойчиво только при определенных значениях угла δ. Наиболее устойчива она при угле δ, равном 0°, что соответствует холостой работе генераторов; при угле, равном 90°, генератор выпадает из синхронизма и параллельная работа становится невозможной.

Неизменность угла δ зависит от постоянства скорости вращения первичного двигателя. При колебании скорости вращения вследствие изменения нагрузки или по каким-либо другим причинам угол δ может измениться до недопустимой величины. Поэтому надежность и устойчивость параллельной работы синхронных генераторов в значительной мере зависит от качества работы регуляторов оборотов первичных двигателей.

Необходимое для перераспределения нагрузок генераторов дистанционное управление подачей топлива первичным двигателям обеспечивается применением регуляторов с серводвигателем или с электромагнитным приводом клапанов подачи топлива. При включении напряжения серводвигатель или соленоид открывает клапан подачи топлива или пара. Степень открытия клапана, а следовательно, и количество подаваемого топлива регулируется продолжительностью включения серводвигателя или числом включенных соленоидов.

У синхронных генераторов с самовозбуждением и саморегулированием напряжения величина тока возбуждения, зависит от тока в цепи статора. В свою очередь при параллельной работе синхронных генераторов изменение тока возбуждения генератора влияет на величину его реактивного тока. Отсюда вытекает, что при параллельной работе синхронных генераторов с самовозбуждением и саморегулированием напряжения необходимо принимать специальные меры для обеспечения правильного распределения реактивного тока между ними.

В качестве такого мероприятия у генераторов одинаковой мощности предусматривают уравнительное соединение между их обмотками возбуждения (на стороне постоянного тока), как это изображено на рис. 2.

При замыкании автоматов генераторов подается ток на катушки контакторов К1 и К2, подключающих обмотки возбуждения к уравнительным шинам.

В результате параллельного соединения обмоток возбуждения любое изменение возбуждения одного генератора отражается и на величине возбуждения второго. Поэтому распределение реактивного тока между ними сохраняется правильным.

При параллельной работе генераторов разной мощности, уравнительное соединение выполняется в цепях схемы регулирования напряжения на стороне переменного тока (рис. 3).

Источник