2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ. Взаимосвязь способов и уровней усвоения содержания образования.

В главе «Задачи и содержание общего и политехнического образования» раскрыто то содержание образования, которое должно быть усвоено учащимися для того, чтобы быть во всеоружии современной культуры, чтобы стать личностью, соответствующей потребностям социалистического общества. Но так как процесс обучения предполагает целенаправленное руководство учением школьников по усвоению содержания, возникает вопрос о том, как руководить учением, как осуществлять обучение. Иными словами, нужно выяснить методы, посредством которых могут быть достигнуты цели обучения.

Рассмотрение этого вопроса естественно начать с вопроса о том, что такое метод обучения. Всякий метод является системой осознанных последовательных действий человека, приводящих к достижению результата, соответствующего намеченной цели. Следовательно, любой метод предполагает осознанную цель, без чего вообще невозможна целенаправленная деятельность субъекта. Осознав свою цель, человек осуществляет деятельность, т. е. систему действий определенными средствами, имеющимися в его распоряжении. Эти средства могут быть интеллектуальные, практические и овеществленные (предметные). Так, для выполнения каких-либо трудовых действий человек использует инструменты, т. е. предметные средства, и вместе с тем следит за последовательностью действий, за появлением неполадок, думает над их устранением, т. е. применяет интеллектуальные средства. Способы же действия его с инструментами являются практическими средствами. Но всякий метод обращен на какой-либо объект, и поэтому для успеха применяемого метода человеку надо что-то знать об объекте, о его свойствах, о ходе изменения его под влиянием действий над ним. Наконец, правильно примененный метод непременно приводит к намеченному результату. Если цель не достигнута, то метод был, следовательно, не адекватен цели, т. е. неправильно намечен или неправильно применен.

Можно, следовательно, заключить, что любой метод предполагает поставленную цель, соответствующую ей деятельность (систему действий), необходимые средства, процесс изменения объекта, достигнутую цель (результат применения метода).

Но метод обучения отличается некоторыми особенностями. Они вызваны тем, что ученик, который служит объектом воздействия учителя, является одновременно и субъектом, т. е. личностью, от воли и интересов которой зависит ее деятельность в соответствии с воздействием учителя. Если учитель не вызовет у учащихся цели, соответствующей его целям, то акт обучения состояться не может и метод воздействия не достигнет искомого результата. При этом цель ученика не должна непременно совпадать с целью учителя, она должна только соответствовать ей. Ведь когда учитель дает задачу, имея в виду повторить применение какого-либо изученного правила, то у ученика возникает только стремление выполнить данное задание. Когда учитель показывает памятник художественной культуры, стремясь воздействовать на эстетические чувства школьника, то у последнего может возникнуть только стремление рассмотреть памятник, задать вопросы, осмыслить увиденное. Но в обоих случаях целей ученика достаточно, чтобы происходило движение к цели, намеченной учителем.

Сказанное объясняет, почему структура метода обучения иная, чем структура метода, предназначенного для воздействия на объекты, неспособные к целенаправленной деятельности.

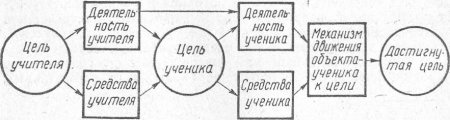

Изобразим метод обучения схематически (см. рис. 2).

Из схемы видно, что метод обучения предполагает прежде всего цель учителя и его деятельность наличными у него средствами. В результате возникает цель ученика и его деятельность имеющимися у него средствами. Под влиянием этой деятельности возникает и осуществляется процесс усвоения учеником изучаемого содержания, достигается намеченная цель, или результат обучения. Этот результат служит критерием соответствия метода цели. Таким образом, любой метод обучения представляет собой систему целенаправленных действий учителя, организующих познавательную и практическую деятельность учащегося, обеспечивающую усвоение им содержания образования. Иначе говоря, метод обучения предполагает непременное взаимодействие учителя и ученика, в ходе которого учитель организует деятельность ученика над объектом изучения, а в результате этой деятельности реализуется процесс усвоения учеником содержания образования.

Но это общее определение метода обучения в целом еще не позволяет выяснить различие между методами.

Рис 2.

Чтобы сделать ясными эти различия, следует выяснить различия между целями обучения, и тогда станет ясно, следует ли искать различие в методах.

Ведь если цель обучения едина и если между множеством целей нет принципиальных различий, т. е. если все частные дидактические и методические цели обучения однородны, то все они могут быть достигнуты одним методом. Если же эти цели в существенном отличаются друг от друга, то для достижения их нужны разные, не взаимозаменяемые методы.

Содержание образования, подлежащее усвоению, не однородно по своему составу (см. главу «Задачи и содержание общего и политехнического образования»). Оно делится на виды, каждый из которых имеет свое специфическое содержание. Поэтому ясно, что общедидактических методов должно быть несколько, но крайней мере столько, сколько имеется специфических видов содержания образования.

Но достаточно ли знать цели, чтобы построить метод? Нет, ибо не зная свойств объекта, на который будет оказано воздействие, мы не сможем выбрать и способа деятельности Можно ли произвести плавку металла, не зная свойств металла? Точно так же для построения метода обучения необходимо знать свойства объекта, изменить которые обучение и призвано. Этим объектом является ученик, а его свойства проявляются в том, как он усваивает изучаемое содержание, как он относится к учению и как он изменяется под влиянием усвоенного содержания.

Следовательно, надо выяснить, как протекает усвоение учениками каждого из видов содержания, каков способ усвоения этих специфических видов содержания.

Зная цели обучения и тем самым виды содержания, а также способы их усвоения, мы сможем определить специфику деятельности и учителя и учащихся при каждом способе усвоения, т. е. специфику каждого метода обучения.

Многочисленные исследования психологов и опыт обучения в школе свидетельствуют о том, что каждому виду содержания соответствует определенный способ его усвоения. Рассмотрим каждый из них, имея в виду прежде всего обучение, поскольку вопросы воспитания являются особой темой.

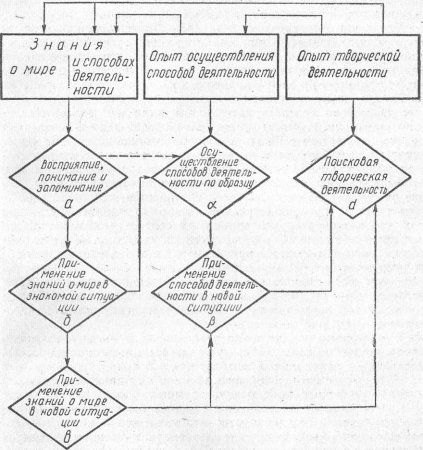

. Так, известно, что усвоение каких-либо знаний о мире, процесс общественного и учебного познания в равной мере требует прежде всего восприятия. Оно первоначально протекает как чувственное восприятие — зрительное, осязательное, слуховое, вкусовое и т. д. Человек, в том числе обучаемый, ощущает предметы или явления. Ощущаемое фиксируется в его сознании. По мере накопления опыта ощущений (зрительных, осязательных, слуховых и пр.) ученик ассоциирует новые ощущения со старыми, соотносит их, подводит одно под другое, узнает связи между ними — все эти знания закрепляются постепенно в его памяти (см. рис. 3 — а).

Схема способов и уровней усвоения содержания образования

Рис 3.

Воспринимая не только реальную действительность, а знаки, выражающие ее в форме понятий, высказываний, формул, чертежей и т. п., обучаемый соотносит эти знаки с реальными объектами, перекодирует эти знаки на язык, соответствующий его опыту, и, следовательно, осознает новые знания в доступных ему

пусть ограниченных пределах. Иными словами, знания человек усваивает путем различных видов восприятия, осознания приобретенных знаний о мире и запоминания этих знаний. Без запоминания невозможно было бы понимание, представляющее собой осознание связей, пусть элементарных и поверхностных, между объектами окружающего мира. Такое усвоение предшествует и любому целенаправленному действию — его нельзя сознательно осуществить, не зная о его возможности, способе реализации. Поэтому и усвоение способа деятельности предполагает первоначальное знание о нем.

Для осуществления такого способа усвоения знаний учитель Должен организовать различные виды деятельности, обеспечивающие информацию о действительности через предъявление реальных объектов или знаков, их воплощающих, осознание этой информации и запоминание ее.

Но поскольку можно знать и не уметь, то, чтобы научиться уже известному способу деятельности, надо этот способ осуществить реально. И чтобы усвоить этот способ в достаточной мере, его осуществление надо повторять неоднократно. Это необходимо не только для того, чтобы запомнить его, если он сложен, но и для того, чтобы приобрести опыт его осуществления, чтобы выполнять его быстро и качественно. Только в этом случае способ деятельности, известный обществу и ставший известным ученику, превращается в его навык и умение. Последние как раз и являются усвоенными способами деятельности, известными обществу и сообщенными обучаемому. Учитель, сообщив ученику о способе деятельности и показав его при необходимости, обеспечивает затем практическое воспроизведение учеником этого способа в целях его совершенного усвоения. Так усваивается — неоднократным воспроизведением — второй вид содержания образования — опыт осуществления способов деятельности (см. рис. 3—а).

Чтобы обеспечить этот вид усвоения, учитель организует репродуцирующую деятельность учащихся (упражнения, пересказ, изложение, практическую деятельность и т. д.). Но пи усвоение готовой информации, ни привитие навыков и умений, усвоенных по образцу, не могут обеспечить усвоение опыта творческой деятельности. Сколько бы учитель ни объяснял содержание каждой черты — видение новой проблемы, новой функции объекта, видение альтернативы,ученику не удастся приобрести психические свойства, предполагаемые этими чертами. Не удастся ему приобрести опыт практической реализации этих свойств, если он н е окажется в ситуации, где эти свойства нужно проявить на доступном ему уровне, если он в процессе выполнения ряда доступных заданий, требующих проявления этих свойств, не начнет их приобретать. В отличие от процесса формирования навыков и умений, предполагающего воспроизведение одного и того же образца деятельности, процесс формирования творческих черт требует деятельности каждый раз в новых условиях и ситуациях.

Представим себе, что учитель объяснил, что такое гипотеза (ведь выдвижение гипотезы и требует проявления творческих черт), привел многие примеры их построения в истории науки. Ученик воспримет эту информацию, поймет ее, усвоит как всякое готовое знание, но если в прежнем опыте у него не было случаев самостоятельного выдвижения гипотез, то при предъявлении ему проблемы, для решения которой требуется построение новой гипотезы, он окажется бессильным. Если бы это было не так, то ученые, имеющие уже большой опыт исследовательской работы, не затруднялись бы при построении гипотезы о путях решения новой проблемы.

Все дело в том, что творческая деятельность не имеет своих точно предписываемых систем действий. Рассказы о творческой деятельности, об условиях, благоприятствующих ее осуществлению, могут облегчить усвоение опыта творческой деятельности, но не могут обеспечить само усвоение его. Можно объяснить ученикам, как строить доказательство, из каких элементов оно состоит, но нахождение самого способа доказательства ложится целиком на плечи ищущего доказательство. Поэтому единственным способом усвоения черт творческой деятельности и опыта их проявления является самостоятельное решение новых для ученика проблем, которые, с одной стороны, доступны ему для решения, а с другой — в определенной степени трудны и требуют проявления указанных черт. В процессе решения таких проблем ученик проявляет названные черты творческой деятельности, и вместе с тем в нем формируются и совершенствуются психические свойства, лежащие в основе творческой деятельности (см. рис. 3—d).

Опыт творческой деятельности в отличие от знаний, навыков и умений можно усвоить только путем решения новых для учащихся проблем. Для организации этого способа усвоения учитель должен конструировать доступные проблемы, включать их в контекст изучаемых знаний, делить трудную проблему на под-проблемы, следить за ходом решения и направлять его и т. д.

Последний элемент содержания образования предполагает формирование отношения к миру-—к его различным областям, к деятельности, к другим людям, к самим себе. Важнейшим условием формирования отношения является эмоциональное влияние, воздействие на чувство человека. Как же формируется это отношение, это эмоциональное чувство? Как получается, что одни дети с ранних лет неизменно испытывают, например, интерес к учению вообще или отдельным его формам, а другие быстро его теряют?

Конкретные пути воспитания этого интереса как постоянного отношения могут быть различны. Так, можно поражать их неожиданностью нового знания, эффектностью зрелищ, привлечь возможностью проявления собственных сил, самостоятельным достижением уникальных результатов, значимостью изучаемых объектов, парадоксальностью мысли и явлений. Но во всех этих и других конкретных путях сказывается одна общая черта их — они воздействуют на эмоции учащихся, формируют эмоционально окрашенное отношение к учению. И без учета эмоционального фактора ученика можно научить знаниям, навыкам, но вызвать интерес, постоянство положительного отношения невозможно.

Вместе с тем воспитание отношения предполагает знание о норме отношения, нравственной или эстетической его оценке, навык отношения и воздействие на эмоции субъекта, формирующие эмоциональное восприятие того или иного явления. Но если знания, навыки относятся к другим видам содержания обучения, то эмоциональное переживание — специфический способ усвоения накопленного обществом эмоционального опыта, установленной обществом нормы эмоционального отношения к миру».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Методы, средства обучения. Классификация методов обучения

Лилия Ханова

Методы, средства обучения. Классификация методов обучения

Классификация методов обучения

В современной педагогической практике используется большое количество методов обучения. В этой связи возникает потребность в их классификации, помогающей выявить в методах обучения общее и особенное, существенное и случайное, тем самым способствуя целесообразному и более эффективному их использованию.

Единой классификации методов обучения не существует. Это связано с тем, что разные авторы в основу подразделения методов обучения на группы и подгруппы закладывают разные признаки, отдельные стороны процесса обучения.

Рассмотрим три наиболее распространенные классификации методов обучения.

1. Классификация методов обучения по дидактической цели (М. А. Данилов, Б. П. Есипов).

В качестве критерия подразделения методов на группы по этой классификации выступают цели обучения. Такой критерий в большей степени отражает деятельность преподавателя по достижению обучающей цели. В данной классификации выделяют следующие методы обучения:

формирования умений и навыков;

закрепления и проверки знаний, умений, навыков (методы контроля).

2. Классификация методов обучения по источнику знаний (Н. М. Верзилин, Е. Я. Голант, Е. И. Перовский). Это более распространенная классификация. Рассмотрим ее подробнее.

Существует три источника знаний: слово, наглядность, практика. Соответственно выделяют словесные методы (источником знания является устное или печатное слово, наглядные (источником знания служат наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия) и практические (знания и умения формируются в процессе выполнения практических действий).

Словесные методы занимают центральное место в системе методов обучения. К ним относятся рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.

Рассказ – это монологическое, последовательное изложение материала в описательной или повествовательной форме.

Если с помощью рассказа в процессе обучения не удается обеспечить ясное и четкое понимание тех или иных положений, то применяется метод объяснения.

Объяснение – это истолкование закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений. Для объяснения характерна доказательная форма изложения, основанная на использовании логически связанных умозаключений, устанавливающих основы истинности данного суждения.

Во многих случаях объяснение сочетается с наблюдениями, вопросами, задаваемыми как обучающим, так и обучаемыми, и может перерасти в беседу.

Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем постановки системы вопросов подводит учащихся к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного. Беседа как метод обучения может быть применена для решения любой дидактической задачи. Различают индивидуальные беседы (вопросы адресованы одному ученику, групповые (вопросы задаются группе учащихся) и фронтальные (вопросы адресованы всем учащимся).

В зависимости от задач, которые ставит педагог в процессе обучения, содержания учебного материала, уровня творческой познавательной деятельности учащихся,места бесед в дидактическом процессе выделяют различные их виды: вводные, или вступительные; беседы-сообщения новых знаний (сократические, эвристические); синтезирующие, или закрепляющие; контрольно-коррекционные.

Одной из разновидностей беседы является собеседование.

Лекция – монологический способ изложения объемного материала. От других словесных методов изложения материала отличается более строгой структурой, обилием сообщаемой информации, логикой изложения материала, системным характером освещения знаний.

Различают научно-популярные и академические лекции. Лекция, применяемая для обобщения, повторения пройденного материала, называется обзорной.

Актуальность использования лекции в современных условиях возрастает в связи с применением блочного изучения нового материала по темам или крупным разделам.

Учебная дискуссия как метод обучения основывается на обмене взглядами по определенной проблеме. Причем эти взгляды отражают или собственные мнения участников дискуссии, или опираются на мнения других лиц. Главная функция учебной дискуссии – стимулирование познавательного интереса. С помощью дискуссии ее участники приобретают новые знания, укрепляются в собственном мнении, учатся отстаивать свою позицию, считаться со взглядами других.

Работа с книгой (учебником) также является одним из важнейших словесных методов обучения. Главное достоинство данного метода – возможность для ученика в доступном для него темпе и в удобное время многократно обращаться к учебной информации.Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками:

конспектирование – краткая запись, краткое изложение содержания прочитанного. Различают сплошное, выборочное, полное и краткое конспектирование. Конспектировать материал можно от первого (от себя) или третьего лица. Предпочтительнее конспектирование от первого лица, т. к. в этом случае лучше развивается самостоятельность мышления;

тезирование – краткое изложение основных идей в определенной последовательности;

реферирование – обзор ряда источников по теме с собственной оценкой их содержания и формы;

составление плана текста – разбивка текста на части и озаглавливание каждой из них; план может быть простой и сложный;

цитирование – дословная выдержка из текста.При таком приеме работы необходимо соблюдать следующие условия: цитировать корректно, не искажая смысла; приводить точную запись выходных данных (автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница);

аннотирование – краткое, свернутое изложение содержания прочитанного без потери существенного смысла;

рецензирование – написание рецензии, т. е. краткого отзыва о прочитанном с выражением своего отношения к нему;

составление справки. Справка – сведения о чем- либо, полученные в результате поисков. Справки бывают биографические, статистические, географические, терминологические и др. ;

составление формально-логической модели – словесно-схематического изображения прочитанного;

составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса базовых понятий по теме, разделу или всей дисциплине;

составление матрицы идей (решетки идей, репертуарной решетки) – составление в форме таблицы сравнительных характеристик однородных предметов, явлений в трудах разных авторов;

пиктографическая запись – бессловесное изображение.

Мы рассмотрели словесные методы обучения. Вторую группу по этой классификации составляют наглядные методы.

К наглядным методам обучения относятся такие, при которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в процессе обучения наглядных пособий, схем, таблиц, рисунков, моделей, приборов, технических средств. Они предполагают наглядно-чувственное ознакомление учащихся с предметами, явлениями, процессами. Применяются во взаимосвязи со словесными и практическими методами.

Наглядные методы условно подразделяются на метод демонстраций и метод иллюстраций.

Метод демонстраций служит преимущественно для раскрытия динамики изучаемых явлений, но используется и для ознакомления с внешним видом предмета, его внутренним устройством.

Метод иллюстраций предполагает показ предметов, процессов и явлений в их символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фотографий, рисунков, схем, репродукций, плоских моделей и т. п. В последнее время практика наглядности обогатилась целым рядом новых средств (многокрасочные карты с пластиковым покрытием, альбомы, атласы и т. п.).

Методы демонстрации и иллюстрации используются в тесной связи, взаимно дополняя и усиливая друг друга. Когда процесс или явление должны восприниматься в целом, используется демонстрация, когда же требуется осознать сущность явления, взаимосвязи между его компонентами, прибегают к иллюстрации.

Практические методы обучения основаны на практической деятельности учащихся. Их главное назначение – формирование практических умений и навыков. К таким методам относятся упражнения, лабораторные и практические работы.

Упражнение – многократное (повторное) выполнение учебных действий (умственных или практических) с целью овладения ими или повышения их качества.

Различают устные, письменные, графические и учебно-трудовые упражнения.

Устные упражнения способствуют развитию культуры речи, логического мышления, памяти, внимания, познавательных возможностей учащихся.

Главное назначение письменных упражнений состоит в закреплении знаний, выработке необходимых умений и навыков их применения.

К письменным тесно примыкают графические упражнения Применение их помогает лучше воспринимать, осмысливать и запоминать учебный материал, способствует развитию пространственного воображения. К графическим упражнениям относятся работы по составлению графиков, чертежей, схем, технологических карт, зарисовок и т д.

Особую группу составляют учебно-трудовые упражнения, целью которых является применение теоретических знаний в трудовой деятельности. Они способствуют овладению навыками обращения с орудиями труда, лабораторным оборудованием (приборами, измерительной аппаратурой, развивают конструкторско-технические умения.

Любые упражнения в зависимости от степени самостоятельности учащихся могут носить воспроизводящий, тренировочный или творческий характер.

Для активизации учебного процесса, сознательного выполнения учебных заданий используются комментированные упражнения. Сущность их состоит в том, что учащиеся комментируют выполняемые действия, вследствие чего они лучше осознаются и усваиваются.

Лабораторные работы как метод обучения основаны на самостоятельном проведении учащимися экспериментов, опытов с использованием приборов, инструментов, т. е. с применением специального оборудования. Работа может проводиться индивидуально или в группах. От учащихся требуется большая активность и самостоятельность, чем во время демонстрации, где они выступают пассивными наблюдателями, а не участниками и исполнителями исследований.

Лабораторные работы не только обеспечивают приобретение учащимися знаний, но и способствуют формированию практических умений, в чем, безусловно, их достоинство.

Практические работы носят обобщающий характер, проводятся после изучения крупных разделов, тем.

К особому виду относятся практические занятия, которые проводятся с использованием тренажеров, обучающих и контролирующих машин.

Такова краткая характеристика методов обучения, классифицируемых по источникам знаний. Эту классификацию неоднократно и достаточно обоснованно в педагогической литературе подвергали критике, так как она не отражает характер познавательной деятельности учащихся в обучении, степень их самостоятельности в учебной работе.

3. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности учащихся (ИЛ. Лернер, М. Н. Скаткин).

Характер познавательной деятельности – это уровень мыслительной активности учащихся. По этой классификации выделяют следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый (эвристический) и исследовательский.

Сущность объяснительно-иллюстративного метода состоит в том, что преподаватель разными средствами сообщает готовую информацию, а учащиеся ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Познавательная деятельность учащихся сводится к запоминанию готовых знаний, которое может быть и неосознанным, т. е. имеет место достаточно низкий уровень мыслительной активности.

Репродуктивный метод предполагает, что преподаватель сообщает, объясняет информацию в готовом виде, а учащиеся усваивают ее и могут воспроизвести по заданию преподавателя. Критерием усвоения является правильное воспроизведение (репродукция) знаний.

Главное преимущество репродуктивного метода, как и объяснительно-иллюстративного, – экономичность. Этот метод обеспечивает возможность передачи значительного объема знаний, умений за минимально короткое время и с небольшими затратами усилий. Прочность знаний, благодаря возможности их многократного повторения, может быть значительной.

Оба метода характеризуются тем, что обогащают знания, умения, формируют особые мыслительные операции, но не гарантируют развития творческих способностей учащихся. Такая цель достигается другими методами, в частности методом проблемного изложения.

Метод проблемного изложения является переходным от исполнительской к творческой деятельности. Суть данного метода заключается в том, что преподаватель ставит задачу и сам ее решает, показывая тем самым ход мысли в процессе познания. Обучаемые не только воспринимают, осознают и запоминают готовые знания, выводы, но и следят за логикой доказательств, за движением мысли обучающего или заменяющего его средства (кино, телевидение, книги и др.). И хотя учащиеся при таком методе не участники, а всего лишь наблюдатели хода размышлений преподавателя, они учатся разрешению проблем.

Более высокий уровень познавательной деятельности несет в себе частично-поисковый (эвристический) метод. Метод получил свое название вследствие того, что учащиеся самостоятельно решают сложную учебную проблему не от начала и до конца, а лишь частично. Преподаватель привлекает учащихся к выполнению отдельных шагов поиска.

Исследовательский метод обучения предусматривает творческий поиск учащимися знаний. Этот метод используется главным образом для того, чтобы ученик научился приобретать знания, исследовать предмет или явление, делать выводы и применять полученные умение и навыки в жизни.

Главный недостаток этого метода состоит в том, что он требует значительных временных затрат. Существуют и другие классификации методов обучения.

Некоторые авторы во второй половине XX столетия в особую группу стали выделять активные и интенсивные методы обучения. Они считают, что традиционная технология обучения, направленная на то, чтобы ученик слушал, запоминал, воспроизводил сказанное учителем, слабо развивает познавательную активность учащихся. Активные и интенсивные методы, по их мнению, располагают значительными возможностями в этом направлении.

Активные методы обучения – это такие методы, при которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам обучения относятся дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных задач, обучение по алгоритму, мозговая атака, внеконтекстные операции с понятиями и др.

Интенсивные методы используются для организации обучения в короткие сроки с длительными одноразовыми сеансами («метод погружения»). Применяются эти методы при обучении бизнесу, маркетингу, иностранному языку, в практической психологии и педагогике.

В настоящее время активно разрабатываются направления в педагогике, использующие скрытые возможности обучаемых: суггестопедия и кибернетикосуггестопедия (Г. Лазанов, В. В. Петрусинский) – обучение средствами внушения; гипнопедия – обучение во сне; фармакопедия – обучение с помощью фармацевтических средств. Достигнуты неплохие результаты при их применении в процессе изучения иностранных языков и некоторых специальных дисциплин.

Таким образом, в настоящее время не существует единого взгляда на проблему классификации методов обучения, и любая из рассмотренных классификаций имеет как преимущества, так и недостатки, которые необходимо учитывать на стадии выбора и в процессе реализации конкретных методов обучения. сети.

Методы и средства обучения Метод (от греч. Metodos – путь к чему-либо) означает способ достижения цели, определенным образом упорядоченную деятельность. Методом обучения.

Методы и средства обучения дошкольников Методы и средства обучения дошкольников Методы обучения – способы взаимосвязанной деятельности педагога и детей, в ходе которых происходит.

Метoды и средства обучения, их классификация и характеристика Процесс обучения – это соц. процесс, кот. зародился с возникновением общества и совершенствуется в соответствии с развитием общества. Процесс.

Методы, приемы и средства обучения Понятие и сущность метода, приема и правила обучения Успех образовательного процесса во многом зависит от применяемых методов обучения.

Методы, приемы и средства обучения детей дошкольного возраста Метод обучения — это система последовательных взаимосвязанных способов работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на достижение.

Методы, приемы и средства обучения детей дошкольного возраста Методы воспитания: – способы взаимосвязанной деятельности взрослых и детей, направленные на достижение воспитательной цели. Методы обучения:.

Методы, приемы и средства обучения в ДОУ Методы 1- Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины. Виды.

Методы, средства обучения Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной базы.

Классификация методов и средств обучения Метод (от греч. Metodos – путь к чему-либо) означает способ достижения цели, определенным образом упорядоченную деятельность. Методом обучения.

Источник