Техника метания гранаты

Метане гранаты (или другого снаряда, например, мяча) один из наиболее распространенных нормативов в сдаче комплекса ГТО. Метанию гранаты может научиться практически любой человек, наилучшего результата можно достичь, соблюдая все правила техники метания гранаты. Для более подробного изучения вопроса предлагаем Вам ознакомиться так же с методикой обучения техники метания гранаты.

Итак, для того чтобы достичь высокого результата при метании гранаты, метателю надо выбрать наилучший захват гранаты, исходя при этом из своих индивидуальных особенностей. Таких, как: длины пальцев, силы кисти, подвижности суставов и др. Его сущность заключается в том, чтобы обеспечивать надежность держания гранаты в момент подготовки к метанию, а также в увеличении рычага. При котором, центр тяжести гранаты, занимал бы довольно-таки высокое положение в руке метателя.

Разбег

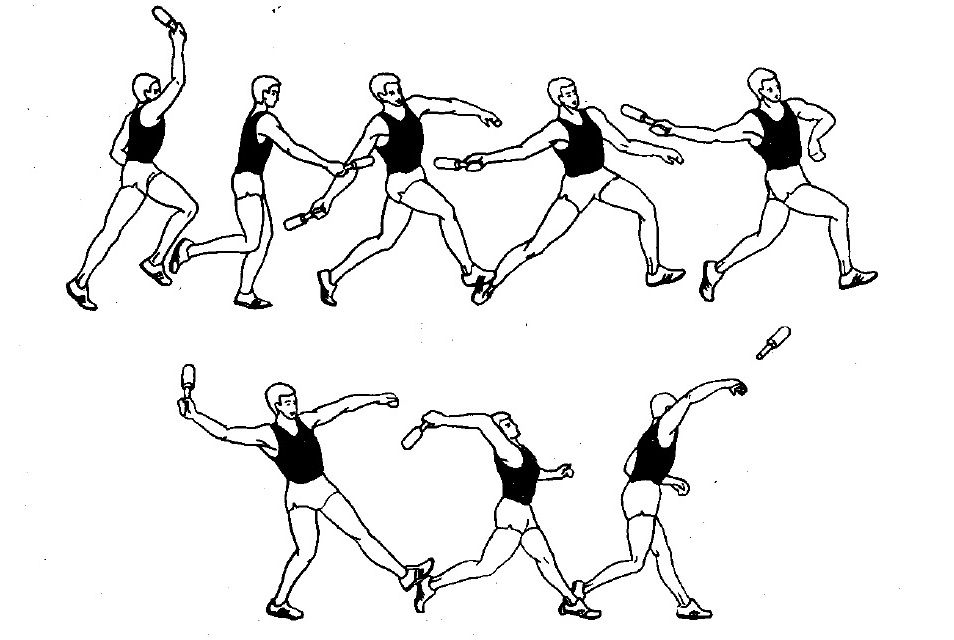

Подготовка к финальному усилию (отведение снаряда и обгон снаряда) 2 способа отведения: прямо назад и дугой вперед вниз назад.

Финальное усилие

Держание гранаты. При метании гранаты очень важно правильно ее держать, дальность броска напрямую зависит от этой, казалось бы, мелочи. Граната держится за ручку, захватывая ее четырьмя пальцами. Мизинец сгибается и упирается в основание ручки, большой палец придерживает гранату не по кольцу, а вдоль ее оси. Держится граната за дальний конец ручки, что позволяет увеличить длину рычага.

Предварительный разбег начинается от старта до контрольной отметки, приобретая оптимальную скорость разбега, и составляет 10— 14 беговых шагов. Отведение гранаты начинается с момента постановки левой ноги на контрольную отметку.

Заключительная часть разбега состоит из двух последних шагов перед финальным усилием: 1) «скрестный» шаг и 2) постановка ноги в упор. Техника «скрестного» шага — это вынужденная техника после отведения гранаты. Метатель находится боком к направлению метания и вынужден делать мощный и быстрый «скрестный» шаг с целью обогнать ногами таз и плечи.

Финальное усилие. После постановки левой ноги в упор, когда началось торможение нижних звеньев (стопа, голень), таз продолжает движение вперед —вверх через прямую левую ногу. Правая нога, распрямляясь в коленном суставе, толкает тазобедренный сустав вперед—вверх. Плечи и правая рука отстают и находятся за проекцией ОЦМ. Затем метатель резко отводит левую руку назад через сторону, растягивая мышцы груди, левое плечо уходит назад. плечи активно двигаются вперед, правая рука, еще выпрямленная в локтевом суставе, находится сзади. локоть движется вперед—вверх. После прохождения кисти правой руки мимо головы она выпрямляется в локтевом суставе, направляя гранату под определенным углом. Затем выполняется хлестообразное движение кистью, происходит отрыв гранаты от руки.

Торможение. После выпуска снаряда спортсмен продолжает движение вперед, и ему необходимо остановиться для того, чтобы не заступить за линию броска. При этом метатель выполняет перескок с левой на правую ногу, отводя левую ногу назад чуть вверх и слегка наклоняясь вперед, но затем выпрямляется, отводит плечи назад, помогая себе руками. Чтобы выполнить торможение, необходимо левую ногу в финальном усилии ставить за 1,5 — 2 м от линии броска (в зависимости от скорости разбега и квалификации спортсмена).

Источник

Легкая атлетика — Метание гранаты

Метание гранаты. Виды и техника метания. Особенности.

Метание гранаты — одно из легкоатлетических упражнений, которое используется в качестве вспомогательного развития и совершенствования метательных навыков у спортсменов. Состязания высшего уровня по данной дисциплине не проводятся, однако данный вид метания остается распространенным. Входит в программу школьных уроков физкультуры, применяется в армии, а также при сдаче норм ГТО.

Способы метания гранаты

Таковых всего два — на дальность и на точность. Снаряд , используемый для метания — это учебная граната весом 0,5 кг для юниоров и 0,7 кг для взрослых спортсменов. Для солдат устанавливаются особые требования к экипировке: это должна быть полевая форма и автомат. Головной убор снимать ни в коем случае нельзя, а вот расстегнуть воротник или слегка ослабить ремень допустимо.

Бросок на дальность

Этот способ метания наиболее распространен. По решению организаторов сдачи нормативов спортсмен выполняет бросок снаряда либо с места, либо с разбега. Если метание гранаты производится с места, то площадка оборудуется специальной планкой либо проводится 4-метровая линия. Для броска с разбега необходима дорожка протяженностью 25 м и шириной 1,5 м по всей длине и 4 м. около планки.

Участники делают по 3 подхода. Результат засчитывается при выполнении следующих условий:

· Граната приземлилась внутри коридора, не выйдя за ее пределы по ширине.

· Атлет при разбеге не вышел за пределы дорожки, не допустил заступа за линию и не коснулся частью тела, экипировкой или снаряжением пространства за ней.

· Спортсмен не задел планку и не наступил на нее.

Каждый идущий в зачет бросок судья отмечает командой «Есть» и поднимает флажок. После этого производится замер, и дальность, продемонстрированная спортсменом, заносится в протокол.

Замеряется дальность следующим образом:

· След от снаряда внутри коридора отмечается колышком.

· Рулеткой с точностью до сантиметра определяют расстояние от планки до колышка.

При оценке результатов имеется один нюанс: замер производится не после каждого броска, а после трех подходов. В протоколе фиксируется только наибольшая дальность броска.

На армейских, школьных или иных состязаниях при наличии нескольких участников с одинаковыми показателями для определения победителя выполняются дополнительные броски. Если же выявление победителя не имеет принципиального характера, считается, что спортсмены с равными результатами разделили те или иные места между собой.

Метание гранаты на точность

Производятся также с разбега или с места. Площадка для метания оборудуется следующим образом:

· В 40 м от места броска расчерчивается мишень, состоящая из 3-х кругов: центральный радиусом 0,5 м, второй — 1,5 м и третий — 2,5 м.

· Центр мишени отмечается красным флагом высотой 30 см от поверхности земли.

· Для обеспечения безопасности при метании гранаты за мишенью устанавливается ограждение из металлической сетки.

Метание гранаты на меткость ставит перед спортсменом задачу поразить самый центр мишени. При этом попадание в каждый из кругов оценивается определенным количеством очков. Поразить центральный круг труднее всего, поэтому за такое попадание присуждается больше всего баллов — 115. За попадание во второй круг начисляется 75 баллов, в третий — 45. За поражение флажка в центре спортсмен получает еще 115 очков.

Для того, чтобы продемонстрировать свою меткость, метателю предоставляется аж 15 зачетных попыток плюс 3 пробных. Однако время их выполнения ограничено: на тренировку отводится 1 мин., а на сдачу норматива — 6 мин.

Расстояние до цели после броска оценивается судьей: он фиксирует результат каждого подхода, озвучивает его и выставляет оценку. Только после этого атлет может приступить к новой попытке.

В личном первенстве победитель определяется по наибольшей сумме заработанных очков. Если есть участники с равными результатами, то призовое место достается тому, у кого больше попаданий в центральный круг, а затем во второй и третий. В командном зачете рассчитывается средний результат от суммы очков всех участников.

Техника метания гранаты

Снаряд удерживают так, как показано на рисунке:

Ручку берут четырьмя пальцами так, чтобы согнутый мизинец находился у самого ее края. Продольная ось снаряда при этом проходит по линии предплечья. При разбеге его поднимают над плечом в полусогнутой руке, которая движется в такт бега.

Разбег можно условно разделить на 2 части:

1. Атлет движется прямо, набирая скорость.

2. Выполняет 5 бросковых шагов общей протяженностью 10 м.

То место, с которого должны начинаться бросковые шаги, отмечаются на дорожке для удобства спортсменов. На нее необходимо попасть левой ногой и продолжить движение с правой, отводя при этом снаряд по дуге, направляя метающую руку по траектории вперед-вниз.

На втором шаге рука, удерживающая снаряд, начинает движение вниз и назад.

Третий шаг выполняется с правой ноги и называется скрестным. Он особенно важен, поскольку направлен непосредственно на подготовку к броску. Скрестный шаг представляет собой толчок левой ногой и мах правой, которая затем становится на всю стопу, поворачиваясь наружу на 45 градусов. Ноги при этом обгоняют руку с гранатой, корпус принимает наклонное положение в направлении, противоположном движению гранаты, а метающая рука поднимается до уровня плеч.

На четвертом шаге спортсмен производит метание гранаты. Левая нога становится опорной, ее стопа при этом поворачивается внутрь до 45 градусов к линии метания. Правая нога выпрямляется и разворачивается влево, грудь также поворачивается по направлению движения снаряда, таз подается вперед, метающая рука поднимается вверх. Таким образом, спортсмен принимает положение натянутой тетивы. Атлет производит хлестообразное движение кистью руки и выбрасывает гранату под углом примерно 42 градуса. После этого граната переходит в состояние полета, выполняя при этом вращательные движения.

Пятый шаг предназначен для того, чтобы не допустить заступа за линию или за планку и называется тормозящим. Он представляет собой перескок с левой ноги на правую. Некоторые метатели после этого делают еще 2-3 скачка на правой ноге, чтобы полностью затормозить движение. В связи с необходимостью выполнения тормозящего шага левая нога при броске должна оказаться не прямо у планки, а примерно за 1,5 м от нее.

Типичные ошибки в технике

При обучении метанию гранаты часто возникают следующие ошибки:

· Опускание кисти метающей руки слишком низко при отведении снаряда назад.

· Запоздание в работе ног (нижние конечности не успевают за верхними).

· Высокий прыжок при выполнении скрестного шага.

· Остановка перед осуществлением броска.

· Метание гранаты только с помощью руки.

· Опускание локтя в момент броска.

· Наклон корпуса влево при броске.

· Сгибание левой ноги при выбросе снаряда.

Указанные выше ошибки снижают результативность метания. Однако при помощи регулярных тренировок и выполнения специальных упражнений они вполне устранимы.

Основой совершенствования техники метания многие специалисты считают развитие координации броскового движения в сочетании со скоростью разбега. Предлагают также добавить в финальное усилие резкий выдох, позволяющий значительно повысить силу броска и, соответственно, скорость полета гранаты. Кроме того, все профессионалы сходятся в одном: чтобы метание гранаты было продуктивным, необходимы ритм и свобода движений спортсмена.

1. Баландин Г.А. Урок физкультуры в современной школе: методические рекомендации для учителей. Выпуск 6: Легкая атлетика. Советский спорт. 2005г.

2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Методика обучения основным видам движений на уроках физической культуры в школе. Москва. Владос. 2004г.

3. Янсон Ю.А. Уроки физической культуры в школе. Новые педагогические технологии. Ростов-на-Дону. Феникс,2005г.

4. Озолин Н.Г., Воронкин В.И., Примаков Ю.М. Учебник по легкой атлетике. — М.: Физкультура и спорт, 1989.

5. Тутевич В.Н. Теория спортивных метаний. — М.: Физкультура и спорт, 1969.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Источник

Физическая культура. 10 класс

Конспект урока

Конспект на интерактивный видео-урок по предмету «Физическая культура» для «10» класса

Урок № 11. Метание гранаты с места и с 4—5 шагов разбега на дальность

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме: в данном уроке представлена техника метания учебной гранаты на дальность как с места, так и с бросковых шагов. Мы подробно рассмотрим технические нюансы разбега, отведения и броска гранаты на дальность.

Граната – легкоатлетический метательный снаряд.

Бросковые шаги – шаги разбега перед броском снаряда.

Разбег – ускорение перед метанием для придания снаряду максимальной скорости.

Угол вылета – это траектория движения снаряда после покидания руки метателя.

Факторы – это определенные условия, от которых зависит результат.

Беговые шаги – бег для набора скорости перед бросковыми шагами.

Бросковые шаги – шаги, при которых выполняется отведение снаряда и его бросок.

- Лях В. И. Физическая культура. 10–11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред. В. И. Ляха. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 237 с.

- Погадаев Г. И. Физическая культура. Базовый уровень. 10–11 кл.: учебник. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 271, [1] с.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. М. 2005 – 2018. URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 02.07.2018).

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Метание гранаты часто используется как вспомогательное упражнение для отработки броска, отведения и бросковых шагов.

В технике метания гранаты на дальность можно выделить несколько обязательных частей. Удержание снаряда, разбег (предварительный и заключительный), финальное усилие и сохранение равновесия после броска.

На этом уроке мы рассмотрим все эти части, а также разберем бросок на дальность с места.

Итак, чтобы приступить к тренировке броска на дальность, стоит разобраться в факторах, непосредственно влияющих на дальность полета снаряда.

Основные факторы: угол вылета, начальная скорость вылета снаряда, высота точки, в которой снаряд покидает руку, а также сопротивление воздушной среды.

Начальная скорость вылета снаряда зависит от усилия, приложенного метателем к снаряду, от длины пути, пройденного снарядом в руке метателя, и от времени, за которое снаряд проходит этот путь.

Скорость снаряду придает разбег, поворот корпуса и скачок метателя за счет «обгона» снаряда в заключительной части разбега.

Скорость снаряда можно увеличить с помощью силы и скорости, при этом сократив время воздействия на него. Можно сказать, что путь отведения снаряда имеет не менее важное значение, чем финальное усилие.

Важен и угол вылета снаряда, который также влияет на дальность полета. Практика показывает, что наилучший угол для достижения наибольшей дальности составляет от 30 до 43°.

Сопротивление воздушной среды уменьшает горизонтальную скорость и дальность полета снаряда.

Воздушная среда также может повлиять на дальность полета, так как сопротивление воздуха создает подъемную силу и увеличивает время нахождения снаряда в воздухе. Однако этот показатель не значителен.

Метание гранаты с места.

Метание гранаты на дальность с места выполняется по нижней дуге, или замахом вперед-вниз-назад по кругу, во время которого на снаряд действует наибольшая сила и он развивает наибольшую скорость.

Необходимо встать перед контрольной линией, отставляя правую ногу назад (или с шагом левой ногой вперед), держа руку с гранатой перед собой в согнутой под прямым углом правой руке.

Затем, одновременно приседая на правой ноге, отводя правое плечо вправо, начать быстрым движением опускать руку со снарядом, выпрямляя ее, провести снаряд по кругу назад.

Выпрямляя ногу и отталкиваясь ей, подавая корпус вперед, нужно бросить гранату, пронося ее маховым движением руки над плечом.

Далее будет рассмотрена подробная техника метания и броска гранаты на дальность с разбега.

В начале разбега граната удерживается в согнутой руке, выше уровня плеча, перед собой.

Разбег состоит из двух частей:

а) предварительная часть начинается от стартовой линии и заканчивается на контрольной отметке. Длина дистанции составляет 16—20 м, или 8—10 беговых шагов.

б) заключительная часть начинается на контрольной отметке и заканчивается на ограничительной планке. Дистанция составляет 7—10 м, или 4—5 бросковых шагов.

В предварительной части разбега набирается оптимальная скорость для выполнения движений в заключительной.

Граната держится свободно, рука не напрягается, туловище вертикально. Скорость набирается равномерно, и достигает 2/3 от максимальной перед контрольной отметкой. Темп последних шагов должен повышаться, а длина шагов оставаться прежней.

Слишком высокая скорость разбега является ошибкой, приводящей к неудачному броску.

Техника выполнения бросковых шагов при метании гранаты. Отведение: «нижней дугой» – этот вариант более сложен координационно, однако увеличивает силу воздействия на снаряд; «верхней дугой» – более простой для выполнения.

Цель отведения – «уйти» от снаряда и продвинуться вперед тазом и ногами, не теряя при этом скорости, приобретенной в разбеге.

После попадания ноги на контрольную отметку начинается заключительная часть разбега, которая состоит из бросковых шагов – т.е. шагов, во время которых начинается отведение гранаты и выполняется бросок.

С первым бросковым шагом начинается отведение гранаты по максимально большей дуге, а корпус поворачивается левым боком по направлению метания.

В конце второго шага рука с гранатой выпрямляется, и далее метатель «ведет» снаряд за собой, а также сильно отталкивается ногой, готовясь к следующему шагу. Ось плеч в своем повороте слегка опережает ось таза, избегая их полного совпадения. Голова при этом не поворачивается, взгляд направлен вперед.

Третий бросковый шаг обычно называют «скрестным», цель которого – «обогнать» снаряд, т.е. увеличить скорость нижних звеньев тела по сравнению с плечевым поясом и гранатой. Данный шаг связывает разбег и финальное усилие воедино. Правая нога выносится вперед и ставится с внешнего свода стопы под углом 35—45° к линии метания. Затем, амортизируя, она сгибается в коленном и тазобедренном суставах.

«Обгон» снаряда выполняется посылом таза вперед, отталкиванием левой ногой, туловище значительно отклоняется и поворачивается вправо.

В четвертом шаге главное – это занять растянутое положение для броска (поза натянутого лука) и затормозить скорость движения вперед. Для этого шаг удлиняется, стопа ставиться немного левее от центральной линии.

Важнейшая фаза «Финальное усилие» начинается еще до постановки на грунт левой ноги после четвертого шага. Ось плеч и таза параллельны.

Финальное усилие состоит из условных элементов: «захвата», с последующей «тягой снаряда» и «взятием снаряда на себя».

Именно последний бросковый шаг, работа левой ноги способствует передачи скорости от метателя к снаряду.

Если левая нога сгибается в коленном суставе и ставится на грунт под углом более 60°, то вся энергия разбега гасится, работа стопорится, что приводит к слабому броску.

Финальное усилие броска гранаты выполняется совместными усилиями ног, туловища и рук, а не только одной рукой.

Заключительное движение – правая рука со снарядом выносится локтем вперед, «рывок» или выпуск гранаты заканчивается захлестывающим движением предплечья и кисти, благодаря чему создается вращательное движение гранаты в вертикальной плоскости. Одновременно вес тела «наваливается» на левую ногу, имитируя падение вперед. Выпускается граната под углом 40—42° к горизонту.

Сохранение равновесия после броска: чтобы сократить влияние инерции после броска за кратчайший отрезок пути, нужно поставить носок правой ноги по направлению влево – т.е. тормозящий шаг.

ПРИМЕРЫ И РАЗБОР РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ТРЕНИРОВОЧНОГО МОДУЛЯ

1. Элементы разбега

Соедините элементы разбега в соответствии с содержащимися в них шагами.

Предварительная часть разбега – это простой бег с гранатой, поэтому верным будет элемент «8—10 беговых шагов».

2. Метание на дальность

Найдите и выделите слова, относящиеся к метанию на дальность.

Источник