- Борьба за свои права

- Как готовиться к суду за свои права?

- 1. Изучите компанию, с которой будете судиться

- 2. Определите подсудность для вашего дела

- Ваши права нарушили. Как правильно жаловаться?

- 3. Подготовьте все доказательства

- 4. Определитесь с требованиями

- 5. Определите способ исполнения

- Куда жаловаться, если ваши права нарушают?

- Мнение: чтобы построить гражданское общество, нужно не лениться обращаться в суд

- Ваши права на работе

- Право заключить, изменить и расторгнуть трудовой договор

- Право выполнять только ту работу и обязанности, которые описаны в трудовом договоре

- Право получать зарплату без задержек

- Право на отпуск, отгулы, перерыв

- Право на обязательное страхование

- Право на безопасное рабочее место и охрану труда

- Право на возмещение вреда

Борьба за свои права

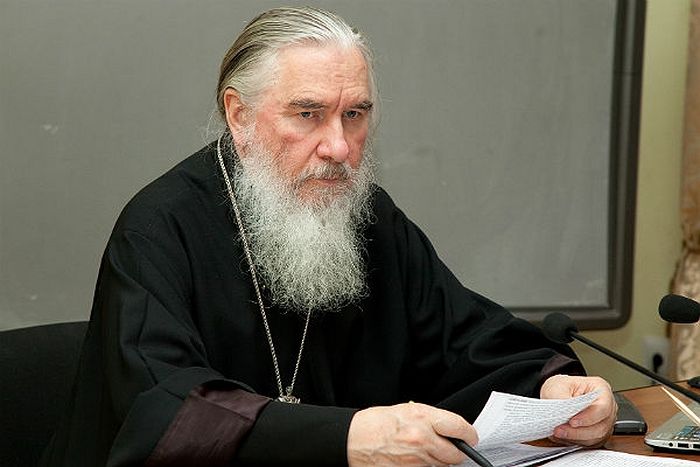

В современном обществе ценятся напористость, умение постоять за себя, не дать себя в обиду. Это порождает проблемы, поскольку, отстаивая свои права, люди гораздо реже вспоминают о правах других и, тем более, о евангельской заповеди любить ближнего, как самого себя (Мф. 22, 39).

Увлекаясь стремлением никому не уступать, мы рискуем превратиться в общество агрессивных, злых, не умеющих сдерживать себя людей, готовых любыми способами доказывать свою правоту, привыкших добиваться своего давлением, манипулированием, криком, грубой силой. Хорошо ли в таком обществе будет нам самим? Ответ очевиден. И важно понимать, что такое общество, такую проблему мы можем создать себе сами, выбирая неправильную цель для борьбы.

Расскажу случай из жизни одной семьи. Мальчик рос, как говорится, «пробивной». За словом в карман не лез, права свои отстаивал твердо, даже яростно, с готовностью шел на любые конфликты. Родители это одобряли, считали своей заслугой воспитание такого «свободного» сына. Однажды его учительница в школе категорично выразила несогласие с тем, что родители ему слишком многое позволяют. Она не была груба, не произнесла обидных слов или оскорблений в адрес родителей или их сына. Скорее, ее фраза была не совсем удачной и, главное, уязвила гордость подростка.

Мальчик оскорбился и «развернул деятельность». Он возмущался нанесенной обидой, дошел до директора, жалуясь на нарушение прав, не успокаивался, не снижал активности, пока не добился, чтобы учительница официально принесла извинения его родителям и лично ему за сказанные слова… Родители этому очень радовались и гордились сыном. Они были уверены, что воспитали неравнодушного человека, умеющего не дать себя в обиду. А весьма впечатляющую активность мальчика в этой ситуации они приписывали исключительно большой любви к ним и стремлению защитить их родительские права.

Прошло некоторое время. В семье возник конфликт. Родители посчитали нужным в чем-то ограничить сына и не покупали связанные с этим вещи. Мальчик просил, требовал, проявлял упорство. Родители не уступали. Тогда сын, процитировал родителям статью закона и, истолковав ее в собственных интересах, категорично заявил: «Вы обязаны мне это дать! Если не дадите, я подам на вас в суд!».

«Как же так? — растерянно жаловались родители своим друзьям. — Почему он с нами так? Откуда это?» Они не понимали, что такую ситуацию породили сами, когда хвалили сына за то, что он всеми способами отстаивает «свои права». При этом они не научили его задумываться об уместности своего поведения, не говорили о том, что надо учитывать, не оскорбит ли он сам кого-то, не приучили определять границу, после которой защита переходит в нападение. Действительно, что посеешь, то и пожнешь.

Взрослым важно самим понимать: прежде чем настаивать на своем праве, нужно задуматься, а действительно ли это — наше право, и в какой форме будет правильнее о нем заявлять. Не так уж редко человек, думая, что защищает себя, на самом деле несправедливо поступает с другими людьми, попирает их права и нарушает свои обязанности по отношению к ним.

В агрессивном обществе, где каждый помнит только о себе и своих правах, хорошо не будет никому. Помня об этом, надо, не требуя уступок от других, самим усвоить правило: собственные обиды не дают права обижать других людей. И важно помогать понять это детям, объяснить им, что жизнь по евангельским законам требует от нас намного большего мужества и работы над собой, чем защита своего самолюбия. А потому напористость, неуступчивость — это проявление малодушия, незрелости личности.

Кто как не Творец имеет право на Свое творение — человека? Но воплотившийся Сын Божий не добивался, во что бы то ни стало, чтобы все в Него поверили, чтобы слушали и слушались Его. Апостолы приходили в возмущение, насколько порой неуважительно относились к Христу и Его словам люди, даже предложили однажды свести огонь с небес на таких людей. Но всесильный Господь запретил им и сказал на удивление кроткие слова: «Не знаете, какого вы духа» (Лк. 9, 55).

В человеке, привыкшем всегда добиваться своего, отстаивать свои права, не живет Святой Дух. А, значит, несмотря на свою активность и браваду, таким людям не ведома истинная радость, умиротворение, счастье. Это удел тех, кто старается быть ближе Христу, сказавшему: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 29).

Единственное право, которое пригодится человеку в вечности — это право быть чадом Божиим, дарованное нам Христом Спасителем (ср. Ин. 1, 12). Это право нам и надо отстаивать в противостоянии собственным дурным привычкам и страстям, а не растрачивать свою жизнь на борьбу с окружающими людьми.

Источник

Как готовиться к суду за свои права?

Отстоять свои права иногда бывает просто, но в некоторых ситуациях добиться справедливости не получается. В этом случае многие задумываются о том, чтобы добиваться правды в суде. Но когда это имеет смысл, а когда лучше не связываться, чтобы не потерять больше? Александр Борисов, сопредседатель Союза потребителей, поможет разобраться, как правильно готовиться к суду.

1. Изучите компанию, с которой будете судиться

Компания, которая выступит ответчиком в суде, должна быть реальной организацией с достаточно стабильным положением на рынке. Если фирма находится в стадии реорганизации, предбанкротном состоянии, могут возникнуть проволочки и на этапе судебного разбирательства, и на этапе претворения в жизнь судебного решения. Если на фирму подано уже много исков, это тоже должно стать звоночком для потенциального истца: не исключено, что под тяжестью этой судебной повинности виновник не сможет удовлетворить требования даже после того, как суд встанет на сторону потребителя.

Наконец, не редки случаи, когда компания оказывается существующей только на бумаге (используются трейдинговые площадки, регистрация заграницей, и так далее). В этом случае также судиться можно разве что ради морального удовлетворения, деньги взыскать с ответчика вряд ли получится.

2. Определите подсудность для вашего дела

Для дел по защите прав потребителей возможно альтернативная подсудность, и зачастую это оказывается самый удобный вариант. Это означает, что вы можете подавать иск по месту вашего жительства, а не по месту регистрации компании-ответчика.

Особенно это актуально для тех, кто пользуется услугами небольших компаний, работающих в интернете и рассылающих продукцию при помощи почты или транспортных компаний. Зарегистрированы такие фирмы и ИП могут быть в любом городе нашей необъятной Родины. С одной стороны, такая открытость рынка – это хорошо, больше возможности выбирать, с другой – в случае необходимости подать иск могут возникнуть сложности. Если вы не хотите прикладывать много усилий, можете направлять иск в свой районный суд. И учтите еще один нюанс: если компания, с которой вы решили судиться, для своего региона является крупной, авторитетной, возможно, суд по вашему месту жительства будет более объективен.

Ваши права нарушили. Как правильно жаловаться?

3. Подготовьте все доказательства

Просто сообщить суду, в чем суть дела, недостаточно. Для подтверждения правоты всегда нужны доказательства. Чеки, фотографии, показания свидетелей, переписка – все это может свидетельствовать о вашей правоте. Чем больше доказательств вы соберете, тем лучше, потому что в таком случае судье будет проще принять решение в вашу пользу.

4. Определитесь с требованиями

Закон «О защите прав потребителей» предполагает несколько вариантов компенсации урона, нанесенного покупателю или заказчику услуги: возврат денег (всех или части), замена товара, предоставление аналогичного товара, принудительное оказание услуги в полном объеме или возврат денег за неоказанную услугу. Для успешного завершения дела истец долен точно знать, что именно он хочет получить в итоге. В ряде случаев можно также требовать компенсацию морального ущерба. К сожалению, как показывает практика, если это требование и будет выполнена, сумма компенсации окажется крайне невелика, но многих радует сам факт получения этой компенсации.

5. Определите способ исполнения

После вынесения решения исполнительный лист направляется в место нахождения ответчика. Это может занять немало времени, если ответчик находится в другом регионе, и далеко не каждый готов столько времени ждать.

Куда жаловаться, если ваши права нарушают?

Однако у истца есть способ ускорить процесс. Для этого нужно узнать, где находятся счета ответчика, и обратиться в тот банк с исполнительным листом для ареста истребуемой суммы и направления в адрес потребителя. Таким образом через банк можно решить вопрос намного быстрее.

Источник

Мнение: чтобы построить гражданское общество, нужно не лениться обращаться в суд

Этот текст — комментарий читательницы Т—Ж. Вы тоже можете поделиться своим мнением: напишите развернутый комментарий или пост в Сообщество.

Считаю, что наше общество перейдет на следующий уровень развития только тогда, когда каждый гражданин при любом нарушении будет отстаивать свои права в суде и параллельно заставлять контролирующие органы работать.

Иначе получается, что закон есть, но его никто не выполняет. Потому что тот, кто нарушает, знает, что ему ничего за это не будет. И это работает во всем: при покупке чего-либо , начиная от простеньких предметов быта и заканчивая квартирами, в сфере ЖКХ, медицине, на дорогах и так далее.

Люди чаще всего рассуждают: зачем я буду тратить свое время — можно же подождать, договориться и забить. А когда доходит до реальных нарушений, этот же гражданин кричит:

«Законы плохие, не работают, органы меня не защищают».

Ходила в суд, хожу и буду ходить. Судилась с застройщиком, управляющей компанией, работодателями — помогала другим работникам и мужу, с администрацией города. При любом нарушении моих прав сразу иду читать нормативные документы и пишу жалобы.

Но бывают случаи, когда суд только вымотает, а результат будет околонулевой. Например, вам неправильно посчитали плату за ЖКУ на 1000 Р . Управляющая компания вас с жалобой послала, ГЖИ в защите прав отказала. Следующий этап — суд: административный иск о признании бездействия ГЖИ незаконным и гражданский иск к УК. К примеру, суд первой инстанции вам отказал, и только в апелляции вы свои требования подтвердили. Что в итоге? Копеечная компенсация и, может быть, штраф 50% от суммы, а действия ГЖИ признают незаконными. Все. Никаких конских штрафов для сотрудников инспекции и УК не будет, и вам присудят максимум 2000 Р . А судиться вы будете год.

С другой стороны, пока мы экономим свое время, количество незаконного беспредела множится.

Мнения. Читатели делятся мыслями на любую тему

Источник

Ваши права на работе

Представляем новую рубрику «Ваши права». Здесь мы показываем, на что вы имеете право в разных ситуациях с точки зрения закона, и как эти права реализовать. На что рассчитывать во время увольнения? Какие у вас права, если вы заболели? Как вести себя во время досмотра полиции? Информирован — значит вооружен.

К каждому разбору прилагается небольшой плакат, который можно распечатать на любом принтере и повесить там, где посчитаете нужным — например, на рабочем месте. Повесили — выложите в Инстаграм с хештегом #имеюправо, чтобы другие люди тоже знали свои права.

Первый выпуск — о ваших правах на работе.

Распечатайте плакат и повесьте его на стену, чтобы всегда помнить о своих правах

Распространите знания!

Отправьте статью тем, кому она пригодится

Переслать через вотсап

Право заключить, изменить и расторгнуть трудовой договор

Зачем. Трудовой договор — это основной документ, в котором описаны ваши обязанности, условия работы и сколько за нее должны платить.

Вас никто не может заставить работать там, где не нравится, и в условиях, которые не подходят. Уволить без повода при наличии трудового договора вас тоже не могут. А вот вы можете расторгнуть его, соблюдая некоторые формальности: по закону работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя.

Трудовой договор может быть срочным или бессрочным. Информация о сроке действия — это существенное условие, без нее никак. Максимальный срок для срочного договора — 5 лет. Но если захотелось уволиться раньше, работник имеет право расторгнуть срочный трудовой договор. Но нужно предупредить за две недели, как и при расторжении бессрочного.

Если договор заключен, это не значит, что он останется таким навеки: вы имеете право договориться с работодателем об изменении условий договора.

Как реализовать. Трудовой договор заключают, если согласны обе стороны — вы и работодатель. Договор должен быть письменным — устная договоренность не действует. Заключить трудовой договор с вами должны в течение трех дней после фактического выхода на работу. Если договора нет, — вы имеете право уйти.

Чтобы изменить условия договора, обсудите их с работодателем и зафиксируйте письменно. Можно составить новый договор или сделать дополнительное соглашение.

Если хотите уволиться, напишите заявление за две недели и дождитесь приказа. Уйти без отработки двух недель можно, только если работодатель на это согласится.

Право выполнять только ту работу и обязанности, которые описаны в трудовом договоре

Зачем. Все обязанности на работе должны быть описаны в договоре или должностной инструкции. Вы имеете право не делать то, на что не соглашались при оформлении. Или вам должны за это доплатить. Изменить обязанности можно только с вашего согласия. Еще работодатель обязан обеспечить вас работой, для которой вас взял, то есть если вас взяли на работу, а заказов нет и на основании этого вам не хотят платить — это незаконно. За незаконное отстранение, перевод на другую должность или увольнение можно потребовать компенсацию.

Как реализовать. Трудовой договор, коллективный договор, должностная инструкция и правила трудового распорядка — это не формальности, а важные документы. Если вам при приеме на работу дают документы не с вашими инструкциями — мол, это всё формальности, — то это ставит вас в уязвимое положение: в случае конфликта суд будет смотреть на то, что написано в документах. Поэтому не подписывайте документы, которые противоречат вашим устным договоренностям с работодателем.

Если из документов непонятно, какие обязанности вы должны выполнять, попросите, чтобы их описали. Иногда кадровики пишут в договоре что-то абстрактное, чтобы потом можно было вывернуть конфликт в свою пользу. Просите уточнения — ссылайтесь на статью 21 ТК РФ .

Если вас просят делать что-то кроме основных обязанностей, просите за это доплатить или откажитесь. Все просьбы и отказы фиксируйте письменно. Если вы согласились устно, сделали работу, а вам не заплатили — работодатель прав.

Право получать зарплату без задержек

Зачем. При заключении трудового договора нужно понимать, в какой день ему выплатят деньги, в каком размере и какие права у работника, если задерживают зарплату. Работодатель платит зарплату не как и когда захочет, а как положено по закону. Например, о сумме он может договориться с работником, но платить должен минимум два раза в месяц. Если работник увольняется, то расчет производят в день увольнения, а не позже. Отпуск оплачивают за три дня до начала, и работник может рассчитывать, что получит деньги до отдыха, а не после. За любые задержки зарплаты можно требовать неустойку.

Как реализовать. Проверяйте, что написано о зарплате в трудовом договоре, коллективном договоре или положении об оплате труда. Там должна идти речь об авансе и окончательном расчете, премиях и компенсациях, если они положены. По итогам месяца должны выдавать расчетный листок со всеми начислениями и удержаниями.

Право на отпуск, отгулы, перерыв

Зачем. Чтобы работники хорошо работали, они должны отдыхать. И не как решит работодатель, а как установил закон. Например, каждому работнику положены 28 дней отдыха в год — их оплачивают заранее за счет работодателя. Так работает право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. Каждую неделю должны быть минимум 42 часа непрерывного отдыха, то есть выходные. Если пришлось работать больше нормы или в выходной, можно взять отгул. А во время рабочего дня есть право на обеденный перерыв — минимум 30 минут, — чтобы пообедать или отдохнуть. Но в рабочее время он не входит.

Как реализовать. Право на отгулы, перерывы и отпуск предоставляется по трудовому кодексу. Работодатель не может уменьшить отпуск, заставить работать в выходной или запретить обедать.

Следите за графиком отпусков: его утверждают за две недели до начала года. Если переработали, пишите заявление на отгул. Проверьте, что написано в трудовом или коллективном договоре по поводу перерывов на обед. В законе есть только минимальное и максимальное время.

Право на обязательное страхование

Зачем. По трудовому договору автоматически предусмотрено право работника на обязательное социальное страхование: пенсию, больничные, декретные, бесплатное лечение и компенсации из-за травм на работе. Все это оплачивает бюджет. А работодатели платят в бюджет страховые взносы за каждого работника — но не из зарплаты, а из своих денег.

Как реализовать. Если есть трудовой договор и официальная зарплата, взносы будут обязательно. Это контролирует государство и налоговая. Ваша задача — убедиться, что зарплату платят официально. Если она в конверте, взносов нет — значит, не будет больничных и пенсии. Следить за взносами можно через выписку из лицевого счета, это бесплатно на сайте ПФР или госуслуг. Запрашивайте справку хотя бы раз в год, чтобы убедиться, что работодатель не экономит на вашей пенсии.

Право на безопасное рабочее место и охрану труда

Зачем. Если работодатель предоставил рабочее место, оно должно быть безопасным — и не с точки зрения работодателя, а с учетом нормативов. Станок должен быть исправным, машина — на ходу, стол — чистым, излучения — в пределах нормы. Когда положено, нужно выдавать средства защиты: перчатки, халаты, маски, головные уборы, коврики. Работника нужно обучить, как правильно и безопасно работать, а также проводить медосмотры за счет фирмы. Охрану труда контролирует государство.

Как реализовать. Нужно спрашивать у работодателя любую информацию о рабочем месте, он обязан ее предоставить. Читайте инструкции, проходите обучение по технике безопасности, требуйте документы на оборудование и станки. Если в офисе жарко, должен быть кондиционер. Если в павильоне холодно — положен обогреватель. Если с рабочим местом что-то не так, вы имеете право отказаться от работы, пока все не исправят. При этом простой оплачивается. Если получили травму на работе, вам должны выплатить компенсацию — для этого есть страховка.

Право на возмещение вреда

Зачем. Если работодатель задержал зарплату, не дал отпуск или незаконно уволил, от него можно получить больше денег. За каждый день задержки — неустойку, за моральный дискомфорт — компенсацию. Суммы могут быть прописаны в договоре, о них можно договориться или их установит суд.

Как реализовать. Если работодатель не выплатил деньги в срок, не отдает трудовую книжку, уволил по статье без причины или испортил ваше имущество, требуйте неустойку. Минимум — 1/150 ставки ЦБ за каждый день задержки. Моральный вред оцените сами или посмотрите, что написано в договоре. Если не заплатят добровольно, можно пойти в суд.

Источник