Способы оценки результатов ven анализа

Здравоохранение СССР являлось бюджетным, и механизмы повышения рациональности использования ресурсов здравоохранения не были выработаны. В результате к началу 90-х годов в системе лекарственного обеспечения возникли кризисные явления, связанные с ограничением доступности качественной фармакотерапии для населения, в основе которых лежали отсутствие эффективной методологии регулирования оборота лекарственных средств, отсутствие стимулов к ее рационализации в учреждениях здравоохранения. Кризисные явления 90-х годов привели к резкому замедлению разработки и внедрения новых инновационных препаратов. Переход на рыночные отношения и обязательное медицинское страхование в это время негативно сказались как на состоянии медицины в целом, так и системы лекарственного обеспечения в связи с резким снижением финансирования. Несмотря на стабилизацию финансового состояния учреждений здравоохранения и увеличение их финансирования вопросы повышения доступности и рациональности фармакотерапии в настоящее время остаются на «повестке дня».

Незрелость фармацевтического рынка Российской Федерации позволила фармкомпаниям США и Европы занять существенную долю российского рынка лекарственных препаратов и стимулировать спрос за счёт недобросовестной рекламы, представления неполновесной информации о лекарственных средствах, в том числе неполной информации о побочных эффектах и противопоказаниях в инструкции к лекарственному препарату и рекламных проспектах [2, 3]. Не всегда для новых и рекламируемых лекарственных препаратов имеется полное обоснование терапевтической эффективности и безопасности, а слабая информированность медицинских работников в вопросах доказательной медицины препятствовала качественному отбору достоверной информации для принятия решения. Соответственно на выбор лекарственного препарата оказывают влияние сформированные в сознании медицинского работника стереотипы, а также стимулируемые фармкомпаниями акции и информационные материалы, содержащие сведения только о положительных свойствах новых препаратов [9].

Для решения указанных проблем используются различные подходы: создание формуляров и ограничительных списков, внедрение клинической фармакологии в медицинском учреждении. Одним из общепринятых подходов в Российской Федерации является оценка качества фармакотерапии в рамках экспертизы качества медицинской помощи на различных уровнях: ведомственном, вневедомственном и внутриучрежденческом. Интегральным подходом оценки фармакотерапии на уровне медицинского учреждения является выполнение оценочных исследований, среди которых ведущим является ABC/VEN анализ [4, 5]. Несмотря на широкое использование данного инструмента, вопросы интерпретации результатов и использования их в системе принятия управленческих решений до сих пор раскрыты не полностью.

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики показателей ABC/VEN анализа за 10-летний период, поиск закономерностей их изменения и разработка формализованных критериев оценки качества фармакотерапии на уровне одного из учреждений здравоохранения.

Материалы и методы исследования

ABC/VEN анализ проведен на базе специализированного лечебного учреждения Республики Татарстан по профилю дерматовенерология с коечной мощностью более 200 коек республиканского уровня за период 2003–2012 годы. Учреждение оказывает медицинскую помощь жителям республики при лечении дерматологических и венерологических заболеваний. Для исследования были использованы данные затрат на лекарственные препараты в рамках программы государственных гарантий. Классификация затрат по VEN категориям была проведена на основе включения препарата в перечень ЖВЛНС, утверждаемый правительством Российской Федерации или органами власти субъекта Российской Федерации; формуляра учреждения; мнения экспертов. Как известно, ABC классификация основана на распределении закупаемых препаратов по группам в зависимости от величины затрат по их ценовой стоимости: A – 80 % всех закупок, B – 15 % всех закупок, C – 5 % всех закупок [4].

На основе собранной информации была сформирована база данных. Общее количество записей о затратах на лекарственные препараты составило 2262. Поскольку анализировалась генеральная совокупность, критерии для сравнения выборок не использовали. Проводили расчет показателей средних, частот распределения. Для анализа использовалась OLAP система, являющаяся частью пакета EXCEL, позволяющая анализировать данные и расчитывать интенсивные и экстенсивные показатели [12].

По результатам строили матрицу значений, оценивали долю неформулярных препаратов, распределение препаратов по АТХ классификации, диаграммы изменения показателей во времени [4, 12].

Результаты исследования и их обсуждение

По данным российских исследователей, расходы на здравоохранение в сопоставимых ценах падали с 1990 до 1999 годов, и лишь с 2000 года начали увеличиваться. Докризисный (1990 г.) уровень финансирования был достигнут только в 2006 г. [8].

По данным настоящего исследования за исследуемый промежуток времени 2003–2012 годы увеличение финансирования на лекарственное обеспечение было зарегистрировано в 2007 году. В 2003–2004 годах финансирование составило 0,51 млн руб., а в 2011–2012 годах 6–6,5 млн руб. Это согласуется с данными о достижении в 2007 году докризисного уровня финансирования. Подобные различия по уровню затрат позволяют сопоставить паттерны закупки лекарственных препаратов в медицинской организации в различных условиях финансирования. Соответственно по уровню затрат можно выделить три периода: период дефицита (2003–2007 гг.); докризисный период (2008 г.); посткризисный пеориод (2009–2012 гг.).

Основным методом оценки рациональности потребления лекарств является распределение закупаемых препаратов по степени обоснованнности с позиции доказательной медицины и оценки доли препаратов каждой группы в структуре затрат. В настоящем исследовании была использована классическая экспертная оценка закупаемых препаратов по трем категориям: жизненно важные «V», необходимые «E» и второстепенные «N», рекомендованная ВОЗ [4].

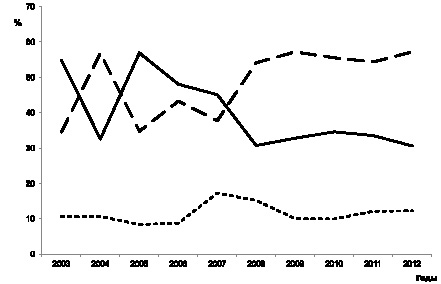

Результаты настоящего исследования показали, что рост расходов на закупку лекарств сопровождался разнонаправленными изменениями объема затрат препаратов различных категорий. В условиях дефицита финансовых ресурсов большую часть затрат составляли препараты жизненно важной категории. Это видно по динамике расходов в 2003–2006 годах. Повышение затрат на лекарственное обеспечение сопровождалось ростом затрат по всем трем категориям препаратов. Начиная с 2008 года, наблюдался перекрест в расходах, и доминирующую позицию по затратам начинают занимать препараты из категории «Essencial». Динамика роста доли препаратов категории «необходимых» в 2008–2012 годы подтверждает, что данная закономерность носит системный и устойчивый характер (рис. 1 ).

Рис. 1. Доли расходов учреждения здравоохранения на фармакотерапию по VEN категориям с 2003 по 2012 годы ( жизненно важные, необходимые, второстепенные)

Общепринято мнение, что при рациональном назначении лекарственых препаратов большую долю составляют препараты категории жизненно важных «V» и меньшую – двух других групп. Идеальное распределение лекарственных препаратов по VEN категориям соответствует распределению Паретто и соответственно ABC категориям: 80 % расходов в структуре затрат – жизненно важные, 15 % необходимые, 5 % – второстепенные. Однако в доступной нам литературе исследований, посвященных научному обоснованию данного правила и оценке рациональности фармакотерапии с позиции доли затрат на другие группы, нами не было выявлено. Сложность интерпретации результатов ABC/VEN анализа, наличие различных модификации метода, которые дают несопоставимые результаты, обсуждается также в ряде публикаций [9].

Мы полагаем, что стратегия расходов в различных условиях финансирования будет меняться. В условиях дефицита финансирования учреждения закупают лишь самые необходимые лекарственные препараты. Это подтверждается показателями затрат на препараты категории «V» в период дефицита (2003–2007 гг.). Выход по затратам на докризисный уровень сопровождается «перекрестом» – переходом к преобладанию затрат на препараты категории «E». Сходные результаты были получены в ABC/VEN анализе расходов на лекарственные препараты в региональном госпитале Индии [13]. Доля «необходимых» препаратов составляла 64 % от общего объема затрат и превышала долю «жизненно важных» на 31,2 %, т.е. в два раза.

По нашему мнению, полученные данные свидетельствуют о премлемости правила «80 % – vital, 15 % – essencial, 5 – nonessencial» только в условиях дефицитного здравоохранения. Следует отметить, что это один из основных принципов, на которых основываются формуляры ВОЗ – формирование перечня лекарственных препаратов, которые должны быть максимально доступны в системе здравоохранения развивающихся стран. Т.е. наличие и доступность жизненно важных средств – это минимальные, а не оптимальные требования. В условиях адекватного финансирования обеспеченных стран затраты на «необходимые» препараты могут быть сопоставимы с долей «жизненно важных» или даже быть выше ее.

Мы считаем, что для решения указанного противоречия необходима разработка стандартов качества – минимальных и максимальных значений показателей затрат, в пределах которых расходы на лекарственные препараты различных категорий будут оптимальными. С учетом инновацинного развития здравоохранения данные стандарты должны пересматриваться не менее чем один раз в два – три года.

В соответствии с законом Парето, 20 % наименований лекарственных препаратов составляют 80 % расходов на фармакотерапию. Именно с лекарственными препаратами этой группы, в первую очередь, должен работать клинический фармаколог, планируя мероприятия по улучшению рациональности и безопасности фармакотерапии в учреждении здравоохранения. Результаты настоящего исследования подтверждают данное положение. На исследуемом промежутке времени 80 % от всех расходов на фармакотерапию занимали в среднем 16 % наименований лекарственных препаратов от перечня закупок по международным непатентованным названиям.

Исследование количества и анатомо-терапевтической принадлежности (АТХ) лекарственных препаратов в подгруппах «A», «B»и «C» позволяет оценить степень рациональности потребления препаратов. Анализ препаратов в группе «А» по всем VEN категориям свидетельствует, что на исследуемом промежутке времени повышение затрат в абсолютном выражении на лекарственные препараты с 2007 года не сопровождалось увеличением числа препаратов. Это свидетельствует, по-видимому, о снижении вариабельности назначений лекарственных препаратов врачами. Другая причина снижения числа препаратов из группы «А» может быть связана с принятием в 2006 году Федерального закона от 21.07.2005 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», который законодательно закрепил закупку лекарственных препаратов на основе торгов. В создавшихся тогда условиях оптимальную скидку от поставщиков можно было получить только при закупке больших партий лекарственных препаратов. Это могло способствовать увеличению размера закупаемых партий лекарственных препаратов.

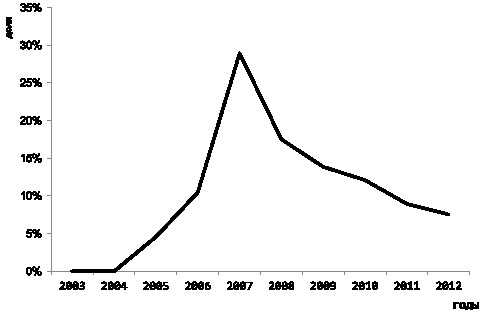

Одним из показателей рациональности использования лекарственных препаратов является доля затрат на закупку неформулярных наименований лекарственных препаратов. Неформулярные препараты включают в себя как инновационные препараты, эффективность которых находится в стадии исследования, так и менее эффективные, но дешевые. Поэтому доля затрат на неформулярные препараты должна находиться в пределах оптимума. К сожалению, на настоящий момент эти пределы не установлены. По данным настоящего исследования было выявлено, что объем закупаемых препаратов менялся неоднозначно. Начиная с 2003 года, доля неформулярных препаратов росла, затем с 2007 года снизилась и в 2010–2012 годах стабилизировалась на уровне 0,5–1 млн руб., что составляет от 8 до 12 % от всех закупок (рис. 2).

Рис. 2. Доля затрат на неформулярные препараты с 2003 по 2012 годы

Интерпретация данного показателя имеет свои особенности. Некоторые авторы считают, что доля неформулярных препаратов должна быть минимальной, поскольку большие объемы закупок неформулярных препаратов свидетельствуют о нерациональности назначения лекарственных препаратов в учреждении здравоохранения. В соответствии с действующим законодательством РФ по жизненным показаниям или при индивидуальной непереносимости врач имеет право назначить любой лекарственный препарат. Соответственно абсолютный отказ от неформулярных препаратов невозможен, а низкие значения данного показателя могут быть интерпретированы как ограничение доступности фармакотерапии и низкий уровень назначаемых инновационных препаратов. Согласно данным настоящего исследования, оптимальная доля неформулярных препаратов должна составлять от 5 до 10 % в структуре закупок лечебного учреждения. Необходимо проведение дополнительных исследований на базе данных других учреждений для проведения более точной оценки этого показателя по учреждениям другого профиля, которые позволят разработать критерий качества.

Анализ принадлежности к конкретной анатомо-терапевтической группе лекарственных препаратов является одним из составляющих оценки рациональности их назначения. Он позволяет оценить, какие группы препаратов используются наиболее часто и какую долю в расходах учреждения они занимают. Для нивелирования влияния препаратов с малой долей закупки в настоящем исследовании ограничились анализом препаратов, входящих в группу «А» в структуре закупок (табл. 1).

Распределение препаратов по классам АТХ классификации в группе «А» в исследуемый период времени

Источник

Врач объяснил, как расшифровать свои анализы на антитела к COVID-19

С результатами подобных анализов корреспондент «Российской газеты» обратилась к сертифицированному специалисту по физической реабилитации, члену Европейской ассоциации амбулаторной реабилитации Леониду Дьякову.

Антитела: иммунный ответ

Леонид Леонидович, в лаборатории люди получают результаты исследования, естественно, безо всяких комментариев. Их отправляют к врачам. Но к ним сейчас пробиться нелегко, да и не каждый рискует сидеть в очередях. В итоге человек мучительно вглядывается в непонятные обозначения, думает, плохо это или хорошо. Расскажите, что значит: «Антитела обнаружены».

Леонид Дьяков: После попадания вируса в организм иммунная система человека начинает вырабатывать специфические к данному вирусу антитела — иммуноглобулины (Ig).

Тест на антитела может показать, сталкивался ли человек с коронавирусом, даже если симптомов COVID-19 у него не было. Если антитела обнаружены, значит, организм среагировал на встреченный вирус. Они могут сохраняться, даже если самого вируса в организме уже нет. Этот тест говорит только о том, что произошел некий иммунный ответ.

Таким образом, выявление антител в крови является информативным свидетельством текущего или прошлого инфекционного процесса и помогает выявить стадию развития инфекции.

В заключении мы видим два вида антител — IgM и IgG. Что это?

Леонид Дьяков: Иммоглобулин М — это молодые, свежие антитела, которые начинает вырабатывать иммунная система в ответ на инфекцию SARS-CoV-2.

Обнаружение IgM указывает на недавнее инфицирование SARS-CoV-2. Они появляются непосредственно после контакта с носителем вируса, на третий-четвертый день. Через семь-десять дней они уже точно присутствуют в крови.

То есть наличие иммуноглобулина М — это показатель того, что вы болеете прямо сейчас. С клиническими проявлениями или без них. Это свежие антитела.

Потом они «стареют»?

Леонид Дьяков: Общий период вероятного выявления антител класса M не превышает двух месяцев. В течение этого времени IgM антитела постепенно полностью сменяются на IgG. Последние начинают формироваться в среднем на 21-й день.

Если еще есть IgM, и уже появились иммуноглобулины класса G, то это означает позднюю инфекцию. Просто IgM еще не сошли на нет.

Два антитела — пошел на поправку

Получается, наличие IgM не обязательно говорит об активной инфекции?

Леонид Дьяков: Да. Эти антитела могут выявляться и на стадии выздоровления.

Причем, уровень антител и динамика антительного ответа могут индивидуально варьироваться. IgM сильнее — они атакуют вирус, не дают ему развиваться и «отравлять» организм. IgG уже слабее. Они тоже борются с вирусом, но в меньшей степени.

Когда в крови выявляются только IgG, это говорит о том, что пациент выздоровел, и у него сформировался иммунитет к SARS-CoV-2. Если уровень IgG достаточно высок, то можно стать донором иммунокомпетентной плазмы. Например, IgG больше 40, а IgM больше 1,5, либо IgG больше 80, а IgM равно нулю.

То есть, если в крови выявлены обе группы антител, это означает, что человек уже выздоравливает?

Леонид Дьяков: Совершенно верно. Еще раз повторю: иммуноглобулины М говорят о том, что человек в данный момент болеет коронавирусом. Это не обязательно тяжелые формы, состояние может быть и бессимптомным. А иммуноглобулины G говорят о том, перенес ли он коронавирусную инфекцию в прошлом.

Далее, в графе «Дополнительная информация», вообще непонятная шифровка. А чем непонятнее, тем ведь страшнее. К примеру, вот передо мной результаты, переданные одним пациентом: «ОПсыв 0,0338; КП 1,45». Что кроется за этим?

Леонид Дьяков: А далее есть еще графа «Референтные значения», и там написано «не обнаружено». Это означает, что количественные характеристики выявленных антител ничтожно малы — они даже не достигают референтных значений, которые могут быть, к примеру, 17 единиц. А тут — 0,03…

От чего зависит количество антител в организме?

Леонид Дьяков: От количества проникшего вируса. Одно дело находиться в комнате или в палате с активно болеющим коронавирусом человеком, другое — проехать в автобусе, где кто-то чихнул. Доза полученного вируса влияет на тяжесть заболевания.

Лучше не болеть

Заразен ли человек, чей анализ мы расшифровываем?

Леонид Дьяков: По данному тесту нельзя определить, заразен ли еще человек. В принципе, с такими показателями, которые вы предоставили, пациент не заразен.

Но чтобы достоверно знать это, следует все же сдать еще мазок. Именно он покажет, выделяется ли вирус во внешнюю среду. Если он будет отрицательный, то человек стопроцентно не заразен. Без этой уверенности я бы рекомендовал соблюдение мер социальной дистанции и индивидуальной защиты даже в случае обнаружения только антител класса IgG.

А вы верите в то, что все должны переболеть, и тогда с эпидемией будет покончено?

Леонид Дьяков: В этом, конечно, есть логика. Но проблема в том, что вирус дает достаточно серьезные осложнения. И не все болеют в легкой или бессимптомной форме.

Люди, узнавшие что у них обнаружены антитела, начинают думать, когда же, где подхватили заразу. Вспоминают, когда болели. Может ли данный тест показывать антитела не только на COVID-19, но и на перенесенные другие ОРЗ или ОРВИ?

Леонид Дьяков: Исключено. Это специфичный тест именно на антитела к коронавирусной инфекции.

Человек припомнил, что сильно болел в феврале, ему было очень плохо. Мог тогда быть коронавирус?

Леонид Дьяков: Иммуноглобулин G с тех пор не сохранился бы.

То есть, носители антител могут, в принципе, радоваться, что переболели коронавирусом, практически не заметив этого?

Леонид Дьяков: Те, кто переболел легко или бессимптомно, вырабатывают низкий уровень иммуноглобулина G и могут заболеть повторно.

Чем тяжелее протекает заболевание, тем больше антител произведет иммунная система, и тем дольше они проживут в крови после болезни.

Поэтому если болезнь протекала в легкой форме, то, возможно, и защита также ослабнет довольно быстро. IgG-антитела исчезают через три-четыре месяца — как только организм побеждает инфекцию, он прекращает их синтез.

Однако есть информация, что сохраняются так называемые клетки памяти. Организм запоминает, как вырабатывать эти антитела, при каких условиях и в каком количестве. И в случае повторного контакта с вирусом организм начинает синтезировать IgG-антитела значительно быстрее, не за 21 день, а за три. И они способны «смягчать» течение заболевания, препятствовать развитию тяжелых осложнений.

Дышите глубже

Получается, что в принципе сдавать тест на антитела и не совсем нужно. Какая разница, болел человек или нет, если этого особо и не заметил, а никаких таких преимуществ наличие антител не дает. Все так же нужно предохраняться от заражения…

Леонид Дьяков: Мое личное мнение, если человек чувствует себя хорошо, особой надобности в тестировании нет. Ведь с тем же успехом можно поискать у себя вирус герпеса и другие.

В любой лаборатории есть прейскурант сотни названий анализов на наличие вирусов, которые можно поискать у себя и, более того — найти. И полжизни лечиться. Действительно, максимум, что он узнает — болел коронавирусом или нет, а если болел, то, как давно. И, конечно, если тест окажется положительным, это не означает, что ему теперь можно пренебрегать мерами своей безопасности.

Однако тестирование поможет решить проблему в более глобальном масштабе, выработать стратегию борьбы с коронавирусом, поскольку по количеству иммунных людей можно спрогнозировать, когда случится спад эпидемии.

Что делать тем, у кого обнаружены антитела класса IgM?

Леонид Дьяков: Если нет явных признаков заболевания, нужно побольше двигаться, гулять на свежем воздухе, дышать полной грудью, чтобы работали легкие, а кислород циркулировал в крови.

Проветривать помещения, увлажнять воздух. Сейчас, конечно, нужно включать в рацион витамины, особенно С и Д, микроэлементы — селен, цинк. И радоваться жизни.

Все материалы сюжета «COVID-19. Мы справимся!» читайте здесь.

Источник