Способы оценки эффективности организации дорожного движения

Статья 11. Обеспечение эффективности организации дорожного движения

1. Обеспечение эффективности организации дорожного движения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, уполномоченными в области организации дорожного движения, посредством реализации мероприятий по организации дорожного движения, к которым относятся:

1) управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения;

2) повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формирования кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок;

3) оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление;

4) согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения;

5) развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов;

6) введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;

7) развитие парковочного пространства (преимущественно за пределами дорог);

8) введение временных ограничения или прекращения движения транспортных средств.

2. Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные в области организации дорожного движения, обязаны принимать меры по обеспечению эффективности организации дорожного движения посредством реализации мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, обоснование необходимости которых содержится в документации по организации дорожного движения.

4. При управлении распределением транспортных средств на дорогах должны быть учтены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог, а также иных объектов капитального строительства, влияющих на основные параметры дорожного движения.

5. При выполнении работ по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту участков дороги проезжая часть на данных участках дороги может быть закрыта для проезда не более чем на 50 процентов. В случае необходимости закрытия проезда на участках дороги более чем на 50 процентов должен быть обеспечен объезд данных участков дороги. Устройство ограждений в целях выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту участка дороги допускается не раньше чем за три календарных дня до начала указанных работ. Установка ограждений для выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту или ремонту участка дороги, сроки выполнения которых не определены в договорах на выполнение указанных работ, не допускается.

6. Повышение пропускной способности дорог должно достигаться в том числе за счет обустройства остановочных пунктов (при наличии возможности) уширениями проезжей части (заездными карманами) или переходно-скоростными полосами в соответствии с законодательством о техническом регулировании.

7. Размещение на дороге технических средств организации дорожного движения, не предусмотренных документацией по организации дорожного движения, не допускается.

8. Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе вводить временные ограничение или прекращение движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения соответственно на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения в отношении транспортных средств определенных видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток.

9. В случае принятия решения о введении временных ограничений или прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области организации дорожного движения, уполномоченные органы местного самоуправления в области организации дорожного движения обязаны осуществить компенсационные мероприятия (повышение качества работы маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, открытие новых маршрутов регулярных перевозок или увеличение провозных возможностей действующих маршрутов регулярных перевозок, организация парковок (парковочных мест), развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипедистов, иные подобные мероприятия), направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения.

Источник

Методы оценки эффективности (качества) организации дорожного движения

При рассмотрении основного содержания инженерной деятельности по организации дорожного движения (см. подразд. 1.2) была отмечена необходимость оценивать количественными показателями результаты внедряемых мероприятий. При этом отмечалась особая важность применения метода сравнения показателей «до и после». Это вызвано разнообразием конкретных условий движения, в связи с чем невозможно установить абсолютные значения оценочных критериев и следует анализировать изменения показателей, происходящие в результате совершенствования организации движения внедрением отдельных и комплексных мероприятий на данном участке УДС или в соответствующем регионе.

В принципе почти все характеристики, рассмотренные в предыдущих главах учебника, могут быть использованы для такого анализа. Однако научные исследования и практика показывают, что могут быть выделены наиболее информативные и удобные для использования критерии. Очевидно, что каждый из них должен позволять оценить те требования, которые выдвигаются практическими задачами или специфическими исследовательскими целями. Наиболее важное значение для оценки эффективности внедряемых мероприятий имеют критерии, которые должны отвечать на вопрос, в какой степени достигнуты положительные результаты в обеспечении безопасности движения, быстроты автомобильных перевозок и их экономичности.

Оценка уровня безопасности базируется в основном на показателях статистики ДТП и на характеристике конфликтных точек и конфликтных ситуаций на рассматриваемых элементах УДС. Главы 2 и 3 содержат достаточно подробные сведения для анализа по этому направлению. Надо лишь дополнить следующее. Совершенствование применяемых методов и аппаратуры способствует появлению новых методических приемов, а также приборного обеспечения оценки внедренных решений. Однако в отечественной практике эта заключительная часть деятельности по улучшению организации движения является пока самой слабой и редко выполняемой. Поэтому внедрение излагаемых далее методов является одной из важнейших перспективных задач для достижения более высокого уровня организации движения.

Для оценки скоростных показателей транспортного потока могут быть использованы такие критерии, как мгновенная скорость в характерном сечении дороги, скорость сообщения на определенном участке маршрута, частота и продолжительность задержек транспортных средств, степень равномерности скоростного режима. Наиболее показательной характеристикой является скорость сообщения, которая обратно пропорциональна затратам времени на передвижение транспортных средств по УДС. Средние затраты времени на движение (темп движения ТД) измеряют в минутах, затраченных на проезд 1 км изучаемого маршрута.

Весьма трудно установить универсальные нормы скорости vc, которые должны быть обеспечены в городах при удовлетворительной организации движения. На основе исследований можно ориентировочно отметить, что в периоды средней интенсивности движения на магистралях с пересечениями в одном уровне может быть достигнута vc = 40 км/ч для легковых автомобилей и vc = 20 км/ч для наземного МПТ, следующего с остановками через 300 – 500 м. Однако с учетом значительных отличий конкретных условий движения по различным улицам (профиль дороги, состояние покрытия, частота пересечений, режимы регулирования, условия движения МПТ) эти цифры можно принять в качестве ориентировочных, но не оценочных критериев.

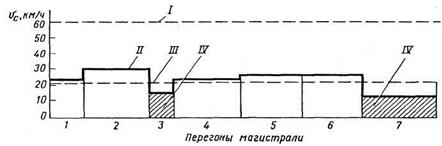

При оценке конкретных улиц и маршрутов по скоростному режиму следует воспользоваться относительной оценкой, сравнивая скорость vc, достигаемую фактически на разных участках магистрали. На рис. 4.9 показана пространственная диаграмма усредненной для каждого перегона скорости сообщения, полученная при исследовании на семи перегонах разной длины городской магистрали. Скоростной режим определялся с помощью ходовой лаборатории в пиковые периоды движения. «Узкими» участками являются 3-й и 7-й перегоны, где скорость vc упала соответственно до 15 и 12,5 км/ч. Задачей организаторов движения является анализ причин резкого падения скорости в «узких» местах и принятие мер для их устранения. Для сравнительной оценки обеспечиваемого эксплуатационного скоростного режима может быть рекомендован показатель уровня обеспечиваемой скорости Kv (коэффициент использования скоростного режима). В общем виде

где vc и vp – соответственно реализуемая при движении скорость сообщения и разрешенная на данной дороге (участке) скорость, км/ч.

|

| Рис. 4.9. Результаты измерения скорости сообщения ходовой лабораторией на городской магистрали: |

| I, II и III – соответственно разрешенная, максимальная реализованная и средняя скорости на участках; IV – «узкие» места |

Многие работы отечественных и зарубежных исследователей показывают, что условия безопасности, а также расход топлива в значительной мере зависят от стабильности скоростного режима на протяжении маршрута. Чем больше частота и диапазон колебаний (дисперсия) скорости автомобилей при проезде по магистрали, тем ниже относительный уровень безопасности движения и топливная экономичность. Это положение подтверждает и развивает сказанное ранее об исследованиях, на основании которых получен график на рис. 4.9. Представляется возможным в качестве объективного метода для оперативной оценки эффективности организации движения использовать анализ пространственно-временной характеристики скоростного режима, полученной ходовыми лабораториями. Наличие пространственно-временной характеристики скоростного режима позволяет определить математический шум ускорения (среднее квадратическое отклонение ускорения) на исследуемом участке:

где Т – время движения по исследуемому участку, с; ai – мгновенные значения ускорения, м/с 2 ; dt – промежуток времени, принятый для фиксации ускорения при анализе непрерывной записи скорости движения автомобиля в потоке, с.

Показатель шума ускорения может быть успешно применен для характеристики стабильности скоростного режима на перегоне при безостановочном движении. Однако он не чувствителен к наличию полных перерывов движения (остановок). Поэтому для объективной оценки, особенно городских магистралей с регулируемыми пересечениями, следует применять показатель колебаний скорости (градиент скорости) Gv. Он является отношением шума ускорения к скорости сообщения на протяжении исследуемого участка: Gv = σa/vc.

Исследования показали, что на магистрали с регулируемым движением при шаге обработки записи скоростного режима (см. рис. 3.7) ∆v = 1 км/ч, а ∆t = 1 с и длине перегона 500–600 м Gv достигает при высокой плотности потоков 0,2 с -1 . Это свидетельствует о большой нестабильности скоростного режима. При эффективной координации светофорного регулирования показатель колебания скорости не превышает 0,1с -1 .

Частным транспортно-эксплуатационным критерием, который может быть применен для косвенной оценки эффективности организации дорожного движения, является удельный расход топлива автомобилем (например, на 1 км пробега по маршруту). Достижение снижения расхода топлива на конкретных маршрутах при одинаковой интенсивности транспортных потоков за счет улучшения организации движения может служить весомым доказательством эффективности проводимых мероприятий. Так, исследованиями, проведенными в МАДИ, установлено, что введение координированного регулирования обеспечивает снижение расхода бензина не менее 0,008 л на 1 км пробега условного автомобиля, масса которого 1 т. Это, например, означает, что для магистрали длиной 10 км с интенсивностью движения 10 000 авт/сут экономия топлива транспортным потоком за 1 сутки составит около 800 л.

Особенно большое влияние на расход топлива автомобилями оказывают остановки, требующие последующего разгона. Исследованиями в условиях движения в городах установлено, что современные отечественные автомобили с карбюраторными двигателями расходуют на каждый цикл разгона с места до скорости 60 км/ч около 0,1 л бензина на каждую тонну полной массы. Поэтому важными показателями качества организации движения являются колебание скоростного режима и число остановок на 1 км пробега.

Расход топлива представляет значительный интерес не только по экономическим соображениям, но и в связи с тем, что позволяет приближенно оценить степень загрязнения атмосферного воздуха на обследуемом участке УДС. В табл. 4.2 приведены экспериментальные данные о расходе топлива, л/км, и вредных выбросах, г/км, в городских условиях движения для автомобилей различных категорий (см. табл. 2.2) с бензиновыми двигателями.

| Категория ТС | Топливо | СО | NOx | СxHx |

| Ml | 0,092 | 12,4 | 1,8 | 2,0 |

| М2 | 0,191 | 40,19 | 1,2 | 3,1 |

| M3 | 0,543 | 139,9 | 12,7 | 8,2 |

| N1 | 0,135 | 39.6 | 3,0 | 4,0 |

| N2 | 0,367 | 118,4 | 10,0 | 10,6 |

| N3 | 0,673 | 113,8 | 16,3 | 7,1 |

Кроме уже упомянутых шума ускорения и градиента скорости, можно назвать такие распространенные параметры, как шум энергии и градиент энергии.

Чтобы пояснить значение энергетических критериев, следует подчеркнуть, что физический смысл их применения заключается в возможности оценить потери энергии в транспортном потоке вследствие неблагоприятных условий движения (неоднородности потока, перенасыщения дороги потоком, некачественной координации светофорного регулирования и т.д.).

Применение критериев шум энергии σЕ и градиент энергии GE оправдано при более глубоких исследованиях характеристик транспортных потоков. При анализе скоростных режимов на городских магистралях было установлено, что с увеличением скорости движения и продолжением движения в этом режиме уменьшаются мгновенные и средние значения ускорений. В результате при высокой скорости не учитывается одно из основных противоречий дорожного движения «скорость – опасность». Однако данным обстоятельством обычно пренебрегают при определении оптимальных скоростных режимов по шуму ускорения.

Поэтому дальнейшее направление развития оценочных критериев связано с разработкой критерия, сформированного на основе оценки среднего квадратического отклонения мгновенных значений аi и vi от среднего значения

где аi и vi – мгновенные значения соответственно ускорения, м/с 2 , и скорости, м/с, в одной и той же точке;

Рассмотрим обоснованность такого названия критерия. Кинетическая энергия движения автомобиля

где m – масса автомобиля

Производная энергия по времени характеризует процесс изменения кинетической энергии движущегося автомобиля:

Поскольку за промежуток времени dt между двумя замерами (2–3 с) масса автомобиля не изменяется, можно считать, что изменение энергии характеризуется произведением ускорения на скорость.

В отличие от ускорения произведение

Шум энергии сравнительно редко используется при оценке условий движения. По имеющимся данным можно считать условия движения сложными при шуме энергии выше 4 – 5 м 2 /с 3 . Градиент энергии GE является более универсальным критерием. Расчетная формула для его определения получается при преобразовании шума энергии:

Экспериментальные исследования, проведенные проф. В. В. Зыряновым, показали, что наиболее существенное влияние на градиент энергии оказывают длительность задержек и неравномерность движения. Степень взаимосвязи этих факторов с градиентом энергии примерно одинакова. Такие свойства позволяют успешно применять градиент энергии для оценки эффективности методов организации дорожного движения на регулируемой светофорами транспортной сети.

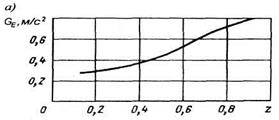

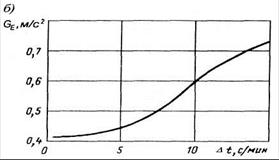

В результате этих исследований установлены следующие зависимости между градиентом энергии и основными характеристиками транспортных потоков:

– с увеличением интенсивности движения градиент энергии возрастает, т.е. критерий отражает те качественные изменения состояния транспортного потока, которые происходят при изменении уровня загрузки дороги (рис. 4.10, а);

– увеличение скорости сообщения и снижение задержек приводят к уменьшению градиента энергии (рис. 4.10, б);

– повышение стабильности скоростного режима способствует снижению градиента энергии;

– разнородность состава транспортного потока приводит к увеличению градиента энергии.

Дорожно-транспортные условия движения можно ориентировочно охарактеризовать в соответствии со следующими значениями градиента энергии, м/с 2 :

| Благоприятные | менее 0,3 |

| Удовлетворительные | 0,3–0,55 |

| Сложные (неудовлетворительная организация дорожного движения) | более 0,55 |

При проведении исследований с целью оценки условий движения по энергетическим критериям необходимо измерять мгновенные значения скорости vi и ускорения аi через определенные интервалы времени. При выборе дискретности отсчетов надо учитывать, что при малых интервалах регистрации данных увеличивается трудоемкость обработки эксперимента, а при больших интервалах возможен пропуск существенной информации об изменении режима движения. На основе проведенных в МАДИ исследований показателя GE рекомендуется регистрация параметров через каждые 2с с помощью автоматизированной аппаратуры и микропроцессора для обработки данных.

Следует отметить, что при оценке состояния дорожного движения специалистами ГИБДД или дорожно-эксплуатационной службы далеко не всегда возможно и целесообразно применение точных экспериментальных методов. Приходится использовать простейшие способы, ограничиваясь данными о ДТП и измерениями скоростей и задержек движения. Тем не менее специалисты по ОДД должны знать об этих методах, а в необходимых случаях прибегать к помощи исследовательских лабораторий.

|

| Рис. 4.10. Зависимость градиента энергии: |

| а – от уровня загрузки Z на городской магистрали; б – от средней продолжительности Δt задержек на маршруте |

| Категория условия движения | Коэффициент Z | q, авт/км | vс | Состояние транспортного потока |

| А | До 0,3 | До 6 | До 113 | Свободный |

| В | 0,5 | » 13 | » 90 | Стабильный |

| С | 0,7 | » 19 | » 80 | Ограниченно стабильный |

| D | 0,9 | » 31 | » 64 | Приближен к нестабильному |

| Е | » 1,0 | » 43 (начало затора) | » 48 | На уровне пропускной способности, переходит в нестабильный |

| F | Более 1,0 | Более 4,7 до 93 (затор) | » 0 | Стесненный, неустойчивый, переходит к состоянию затора |

В заключение следует отметить, что с точки зрения потребителей, т.е. водителей ТС (профессионалов и любителей) первостепенным показателем остается средняя скорость движения (скорость сообщения), отражающая затрату времени на проезд по тому или иному маршруту. В связи с этим в дополнение к уже сказанному в отношении оценки скоростного режима следует остановиться на оценке условий движения показателем уровня обслуживания (уровнем удобства движения) на дороге, разработанным в США и достаточно широко признанным специалистами многих стран. Этот показатель практически определяется скоростью сообщения, которая может быть реализована на конкретной дороге. При этом исходят из того, что удобство и качество обслуживания определяются степенью напряженности (психической и физической нагрузки) труда водителя в транспортном потоке.

Весь диапазон условий движения разделен на шесть категорий. В табл. 4.3 приведены данные, указанные этим автором для каждой категории условий движения, а именно: уровень загрузки Z полосы движения, плотность q транспортного потока, реализуемая скорость vc, а также условная терминологическая характеристика состояния транспортного потока.

Профессор В.В. Сильянов рекомендует, ориентируясь на отечественные условия дорожного движения и состав транспортного потока, подразделять его состояние на четыре категории:

Источник